新冠疫情背景下大学生社交媒体使用对主观幸福感的影响

张惠敏 孙小媛

摘 要|目的:探究新冠疫情背景下大学生社交媒体使用对主观幸福感的影响以及焦虑在两者间的中介作用。方法:利用社交媒体使用量表、幸福感指数量表和焦虑自评量表编辑成调查问卷,采用方便抽样和滚雪球抽样的方法在东莞某高校发放, 共收集到242 份有效问卷。然后选取相关分析和回归分析等方法分析问卷。结果:(1)社交媒体使用与焦虑、主观幸福感均呈显著正相关,焦虑与主观幸福感有显著负相关关系。(2)焦虑在社交媒体使用与主观幸福感之间起部分中介作用。结论:社交媒体使用可以直接正向影响主观幸福感,也可以通过焦虑来影响主 观幸福感。

关键词|新冠疫情;社交媒体使用;主观幸福感;焦虑

社交媒体是对允许人们互动和交流的网站、应用程序和数字工具等的统称, 自新冠疫情暴发以来,大学生经常需要线上学习,使用社交媒体和亲友交流的时间大大增加,社交媒体发挥出越来越重要的作用[1]。据统计,大学生的焦虑与社交媒体使用强度存在正向相关,当大学生负面情绪增加时会增加社交媒体的使用时间和频次[2,3]。因此,通过社交媒体亦可管窥当下大学生情绪状态, 积极的社交媒体使用反映了大学生焦虑和抑郁情绪症状的减少,而被动社交媒体的使用则说明大学生焦虑、抑郁情绪症状增加和主观幸福感较低[4,5]。研究者们在探讨社交媒体使用与主观幸福感的关系时,研究结论有所差异,部分研究显示社交媒体使用强度能正向预测主观幸福感[6],另一部分研究显示社交媒体使用强度会负向影响主观幸福感[7,8]。杨艳等人发现大学生社交焦虑对主观幸福感有负向影响[9,10]。本研究旨在探究新冠肺炎流行期间大学生社交媒体的使用对主观幸福感的影响,以及焦虑的中介作用。

1 对象与方法

1.1 研究对象

在东莞市一所大学中,借助问卷星平台在朋友圈、微信群内转发问卷,调 查对象通过点击链接作答,调查时获得被试知情同意。排除标准:IP 地址重复的问卷;逻辑检查不一致的问卷;信息不全的问卷;作答时间少于 1 分钟的问卷。

共得到有效问卷 242 份。

1.2 研究工具

1.2.1 社交媒体使用量表

本研究使用的社交媒体使用量表由Ellison 等人编制,共8 个项目,在许多研究中, 学者们将量表进行翻译,并将“Facebook”替换成“微信”后,量表仍然具有良好的信度。[7]该量表共三个维度,即参与微信的活动程度、生活融入程度、情感融入程度。个体所得分数愈高,表明其微信使用的强度愈高。经检验,Cronbachɑ 系数为 0.83。

1.2.2 幸福感指数量表

本研究选取了由 Campbell 等人编制的幸福感指数量表来测量主观幸福感,共 9 个项目,采用李克特 7 点计分。维度有:(1)总体情感指数,8 个项目, 权重为 1;(2)生活满意度指数,1 个项目,权重为 1.1。[11]得分越高,表明主观幸福感越高。经检验,Cronbach ɑ 系数为 0.92。

1.2.3 焦虑自评量表

该量表由 Zung 编制,共 20 个项目,反向计分项有 5、9、13、17、19 题, 使用 4 级评分,1-4 分别代表没有或很少时间、小部分时间、相当多的时间、绝大部分或全部时间。标准分等于总粗分乘以 1.25 后所得整数。焦虑程度的划分为:(1)正常:低于 50 分;(2)轻度:50 到 59 分;(3)中度:60 到 69 分;(4)重度:高于 69 分。[12]经检验,Cronbach ɑ 系数为 0.87。

1.3 数据处理

使用 SPSS 21 进行描述性分析、采用 Pearson 相关分析探讨各变量之间的相关性;采用多重线性回归分析探究假设模型的中介效应。

2 结果

2.1 描述性统计与相关性分析

2.1.1 疫情下社交媒体使用情况的描述性统计

结果表明有 26.0% 的大学生认为自己不会经常在社交媒体上获取并分享疫情相关信息;28.5% 的大学生认为自己会使用社交媒体获取并分享疫情相关信息,但并不会过度;45.5% 的大学生赞同自己会经常在社交媒体上获取并分享疫情相关信息。大学生中有 24.0% 的人倾向于认为社交媒体上的疫情信息不可靠;46.7% 认为可靠性中等;29.3% 认为可靠性较高。21.9% 的大学生倾向于认为自己在疫情期间使用社交媒体的频率不会增加;14.5% 的大学生认为疫情不影响自己使用社交媒体的频率;63.7% 的大学生倾向于认为疫情会使自己更频繁地使用社交媒体。15.7% 的大学生倾向于认为在疫情期间,自己在社交媒体上与朋友聊天的时间没有增加;19.8% 的大学生认为自己与朋友在社交媒体上聊天的时长不受疫情影响; 64.5% 的大学生倾向于认为疫情会使自己与朋友在社交媒体上聊天的时间增加。

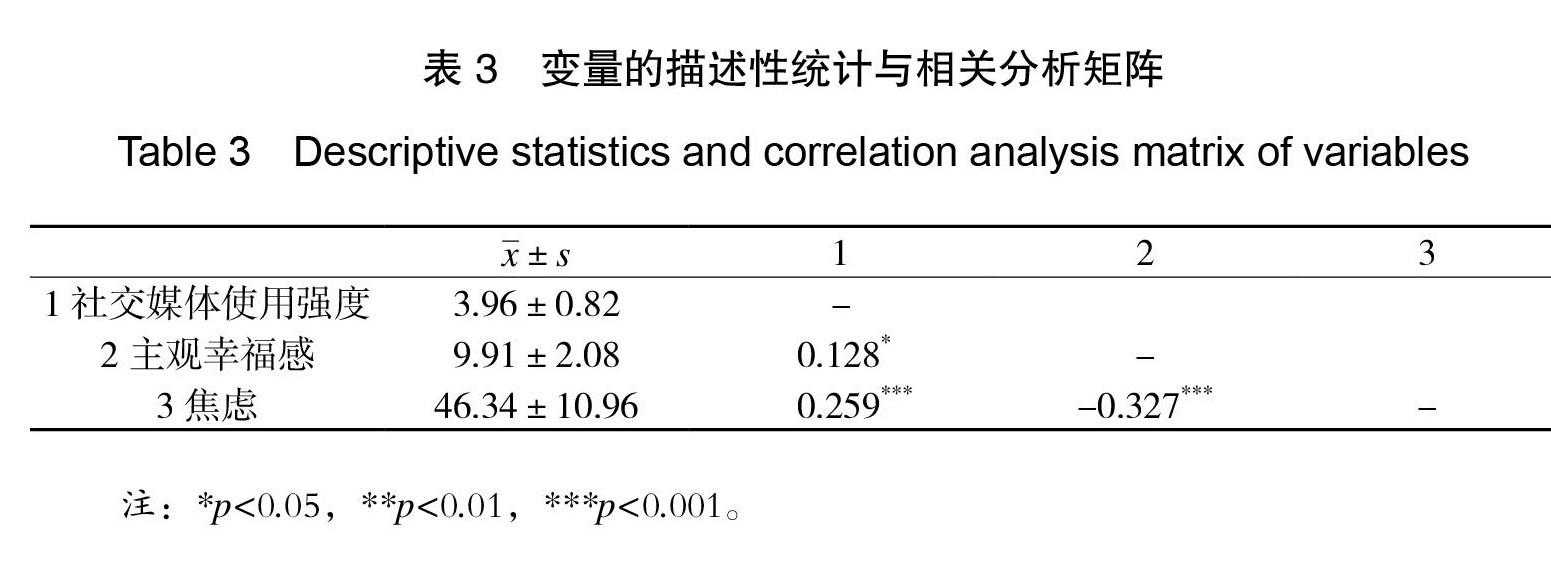

2.1.2 研究变量的描述性统计及相关分析

社交媒体使用强度的均分为 3.96(SD=0.82),疫情下大学生整体的社交媒体使用强度较高。而主观幸福感的均分为 9.91 分(SD=2.08),根据量表的得分范围 2.1 ~ 14.7 可知,大学生群体具有中等偏上的主观幸福感水平。焦虑的均分为 46.34 分(SD=10.96),故大学生整体上的焦虑水平尚未达到划界分,但是整体上较为靠近轻度焦虑水平,疫情期间大学生的焦虑水平要高于常模。此外 在242 份样本中,不焦虑、轻度、中度、重度焦虑分别占比64.90%、22.70%、9.10%、3.30%。虽然大学生群体整体上焦虑水平尚未达到轻度焦虑,但是达到焦虑水平的还占 35.10%,这表明还有相当一部分大学生有焦虑症状。

社交媒体使用分别与个人的主观幸福感、焦虑相关,相关系数分别为 0.128和 0.259,故大学生群体使用社交媒体的强度愈高的话,个体的主观幸福感、焦虑感受会愈高。主观幸福感与焦虑负相关,相关系数为 -0.327,说明个体认为自己的生活越幸福的话,其焦虑的感受或症状会越低。

2.2 相关因素的回归分析

由回归分析结果可知,社交媒体使用对主观幸福感有明显的积极作用, 可以预测主观幸福感 1.2% 的变化原因。而且社交媒体使用也能够显著正向预测焦虑 6.3% 的变异。焦虑显著负向预测主观幸福感,解释其 10.3% 的变化原因。

2.3 焦虑的中介作用分析

本研究用依次检验法来检验焦虑的中介作用。由表5 和图1 可知, 回归系数 a 、b 、c 、c ? 都显著。表明焦虑是社交媒体使用影响主观幸福感的中介, 不过起到的是部分中介作用。所以,社交媒体使用能够不通过任何中介便直接正向影响个体的主观幸福感, 也可以通过焦虑间接正向影响主观幸福感。

3 讨论

本研究发现,在疫情背景下,大学生的焦虑得分要显著高于常模,符合以 往研究成果[13]。这可能是因为大学生能够意识到疫情的严重性,并且因为疫情, 大学生面临推迟开学、封校管理、快递停运、学业压力、课外活动取消等问题, 使得大学生疫情期间焦虑情绪较高。

国内学者彭盛发等人发现在疫情下大学生以不同动机开展的娱乐活动会产生不同的幸福感强度,基于打发时间的幸福感较低,基于兴趣爱好的幸福感较高[14]。本研究发现社交媒体使用与主观幸福感相关,前者能够正向预测后者,与国外的部分研究结果是一致的[6]。这其中的原因可能是在疫情之 前大学生使用社交媒体打发无聊时间,而疫情发生后大学生通过社交媒体进行学习以及参与抗疫活动等工作,生活充实,故主观幸福感随之升高。

社交媒体使用与焦虑存在相关关系,社交媒体使用能够正向预测焦虑。有 学者发现使用社交媒体的时间越久,使用者收到消极消息的机会越大,因此更 有可能引发诸如焦虑、抑郁等消极情绪[15,16]。大学生使用社交媒体的强度越高, 接触到外界信息越广泛而快速,如果个体的关注重点在负面信息上,因此产生 焦虑的可能性越大。

本研究发现社交媒体使用不仅可以直接正向预测主观幸福感,而且可以通过正向影响焦虑进而负向影响主观幸福感。综上所述,大学生应该以正确积极的动机使用社交媒体,充分利用社交媒体提供的便利,降低焦虑情绪,以达到提升幸福感的目的。

参考文献

[1]Yang C C,Holden S M,Ariati J.Social Media and Psychological Well-Being Among Youth:The Multidimensional Model of Social Media Use[J].Clinical Child and Family Psychology Review,2021,24(3):631-650.

[2]高秋凤,黄琰淋.负面情绪会增加社交媒体的使用:FOMO 的中介作用[C]

// 中国心理学会.第二十一届全国心理学学术会议摘要集.北京:中国心理学会,2018:492-493.

[3]胡月程.大学生微信使用行为与存在焦虑关系研究:人际关系的中介作用

[D].福州:福建师范大学,2017.

[4]Thorisdottir I E,Sigurvinsdottir R,Asgeirsdottir B B,et al.Active and Passive Social Media Use and Symptoms of Anxiety and Depressed Mood Among Icelandic Adolescents[J].Cyberpsychology,Behavior,and Social Networking, 2019,22(8):535-542.

[5]Verduyn P,Lee D S,Park J,et al.Passive Facebook usage undermines affective well-being:Experimental and longitudinal evidence [J].J Exp Psychol Gen,2015,144(2):480-488.

[6]Ellison N B,Charles S,Cliff L.The Benefits of Facebook “Friends” Social Capital and College Students Use of Online Social Network Sites[J].Journal of Computer Mediated Communication,2010,12(4):1143-1168.

[7]王君然.青年群体的社交媒体使用对主观幸福感的影响[D].武汉:武汉大学,2021.

[8]Fox J,Moreland J J.The dark side of social networking sites:An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances[J].Computers in Human Behavior,2015,45(45):168- 176.

[9]杨艳.高职学生社交焦虑与主观幸福感的关系研究[J].产业与科技论坛, 2020(14):118-119.

[10]李宗波,王婷婷,梁音,等.大学生手机依赖与主观幸福感:社交焦虑的中介作用[J].心理与行为研究,2017(4):562-568.

[11]李靖,赵郁金.Campbell 幸福感量表用于中国大学生的试测报告[J].中国临床心理学杂志,2000(4):225-226.

[12]Zung W W K.A Rating Instrument For Anxiety Disorders[J]. Psychosomatics,1971,12(6):371-379.

[13]张博宇,程夏龙,余涛,等.新型冠状病毒肺炎疫情期间高校医学生心理状况调查[J].疾病预防控制通报,2021(6):37-40.

[14]彭盛发,王曦淳,陈维超.新冠肺炎疫情期间大学生数字娱乐消费与主观幸福感关系研究[J].青少年研究与实践,2020(4):18-24.

[15]胡月程.大学生微信使用行为与存在焦虑关系研究:人际关系的中介作用[D].福州:福建师范大学,2017.

[16]Labrague L.Facebook use and adolescents emotional states of depression, anxiety,and stress[J].Health Science Journal,2014,8(1):80-89.

In the Context of COVID-19, the Effect of Social Media Usage on Subjective Well-being: the Mediating Effect of Anxiety Among College Students

Zhang Huimin Sun Xiaoyuan

Guangdong Medical University, Dongguang

Abstract: Objective: To explore the influence of social media usage on subjective well-being among college students in the context of COVID-19, and the mediating effect of anxiety on them. Methods: The questionnaire was compiled by social media usage scale, the index of well-beings scale and self-rating anxiety scale. It was distributed in a university in Dongguan by handy sampling and snowball sampling method. The 242 valid questionnaires were analyzed by SPSS, including descriptive analysis, correlation analysis and regression analysis. Results: (1) Social media usage is significantly positively correlated with anxiety and subjective well-being, and anxiety is significantly negatively correlated with subjective well-being. (2) Anxiety plays a partially mediating role in the relationship between social media usage and subjective well-being. Conclusion: Social media usage can directly and positively affect subjective well-being, and also can affect subjective well-being through anxiety.

Key words: COVID-19; Social media usage; Subjective well-being; Anxiety