风景的意指:标准元素、社会编码与多重语域

杨蓓

在人类千万年来描绘世界的艺术历程中,建立在各种创作意识上的风景描绘一直是各种图形艺术中的重要组成部分。客观地说,地球上的自然地理风貌与维持地球运转的各类生态系统,确实独立于人的能动性,它们在人类文明统治地球前便开始运转。在人类的认知传统中,我们也习惯于将自然领域与人类感知划归为两个区域。但在事实上,风景与风景的意指是相互联系、不可分割的。长期以来形成的风景的图像与风景图像意识改变了我们的生活,我们会在看到美丽风景时将其形容为“风景如画”;同时我们也很难想象出一套没有经受人类文明大规模改造的自然系统会是怎样的情况。或许风景刚开始被描绘时,我们就无意识地将自身的存在置入了其中。从远古的岩洞彩绘、到十七世纪成为流行的风景画,再到当下的风景记录片等等,人类记录风景不是为了储存记忆,而是如果我们不留下影像或者不让自己和影像联系起来,这种被风景影响的重要时刻就好像没发生过一样。本文将从风景纪录片中的“风景”要素出发,以电影认知理论为方法深入探讨围绕其形成的标准元素、社会编码与多重语域。

一、风景纪录片中的动态影像

风景纪录片在所有纪录片乃至电影类型中都是特别的,它的影像时间维度在自然中展开,而并非基于拍摄者的意识。纪录片是一个有完整意义表述的人工制品,但人工涉入其中,制作的程度各不相同。其中,风景纪录片以“超人”的镜头展示了“超人”的风景:远离人类居住地的原始风光,以一种全然没有经过人工干涉的形式展示在观众面前,它带着一种视觉上的冲击效应,令观众心驰神往。风景纪录片的拍摄首先是基于摄影机的捕捉特性所形成的光学影像;其次才能上升到作者与观众在认知、情感和观念上交流的层面。如果说一般纪录片或故事片遵循的是某种技术标准下的表达惯例,它令观众的心灵在其习惯的安全领域内得到放松,那么风景纪录片中的风景,呈现的则是一种非构造元素的“自然”特征,这种标准性建立在摄影影响本体论的基础上,不以其创作者或观众的意志为转移。“纪录片的魅力就在于其存在的不确定性和脆弱性上。与此同时,只有当作者的预想与意图被现实碾压得粉碎、从心底遭到违逆、既存的世界融解之时,纪录片才会开始闪耀光芒。”[1]在摄影机的捕捉下,我们可以看到山谷瀑布撞击出云朵般的水花,海上的天空在雨后慢慢显现出清晰的彩虹,日落时分的霞光尽染与层云山脉。这些动态镜头并非由人类调度而成,制片厂内最杰出的灯光师也难以打出一模一样的霞光颜色。这样的影像无需阐释,它本身即昭示着自然界无法燃尽的辉煌、以及人类无法复制的庄严之美。它的动态性是一种全然与人类行动无涉的自然动态:鸟群自由地飞翔在天空中,人类怀着激动和勇气乘着热气球,去领略这壮丽广阔的自然之美。在日本纪录片导演想田和弘看来,纪录片应该以类似“边走边拍”的方式进行,只有这样,拍摄才能令纪录片脱离了全的、约定俗成的纪录片创作法,回归到纪录片的原点,即无法预见未来的“冒险”中。真正的风景纪录片就发生在风景纪录片的观众中间,每个人对电影的内容都有完全不同的解释和评价。“纪录片的创作就是创作者将对客观事实的感悟与思考进行艺术化表述的过程。”[2]

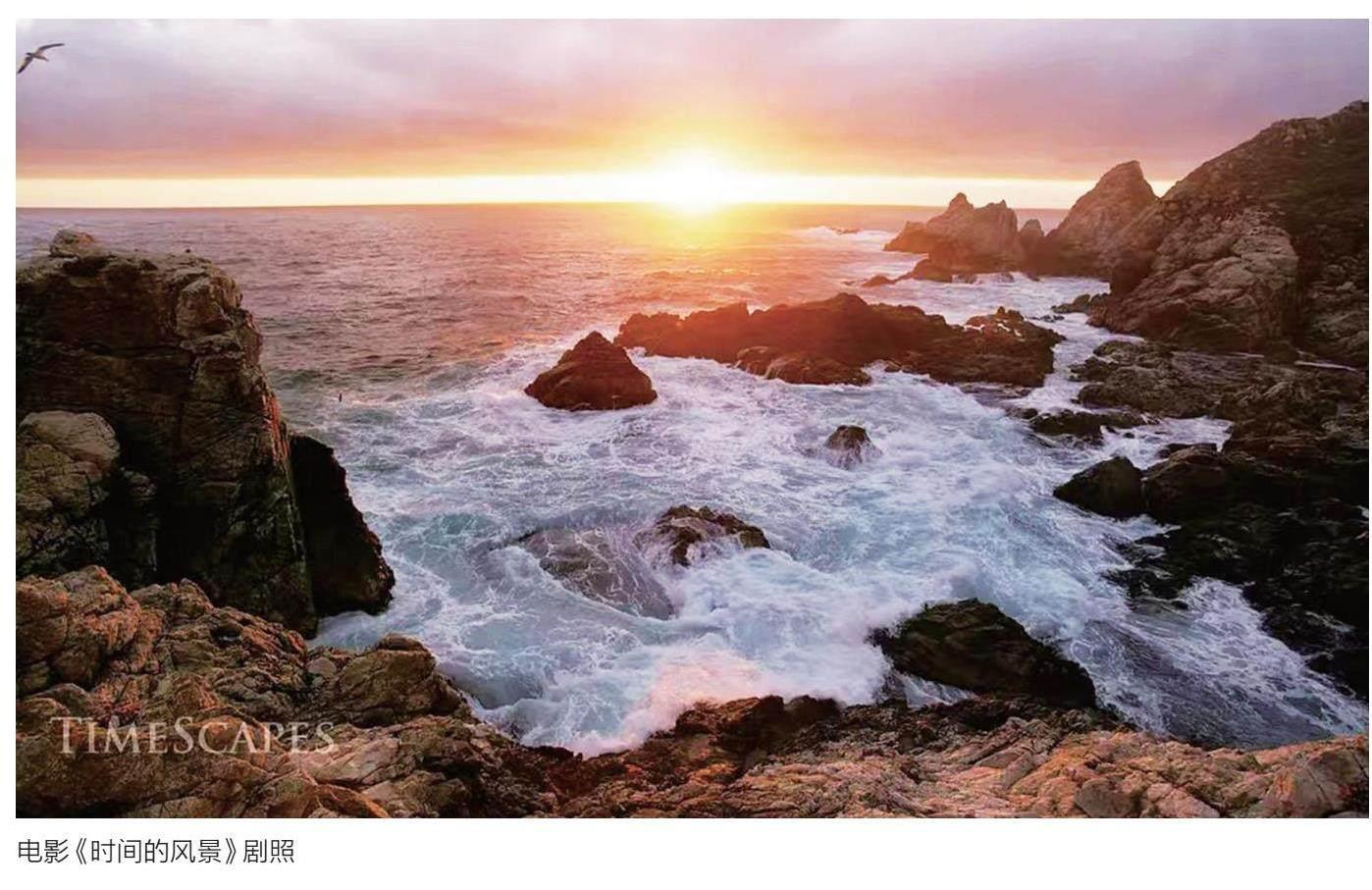

风景纪录片美的震撼不仅源于视听语言组合带来的心理操控,还有壮丽自然景观的视觉冲击。尽管其中的动态影像似乎建立在一种客观、中立与标准的基础上,但其中却隐藏着非常复杂、美丽而强悍的自然力量。这样的力量一方面带给观众极大的视觉愉悦,另一方面也隐藏着巨大的震撼感与超验体验,它邀请观众进入其中,体验一次“迷途知返”的探索历程。人类在其中享受着自然源源不断的物质与精神供给,并以记录手段捕捉这些纯粹而自然的美。以世界首部4K全高清自然纪录片《时间的风景》(汤姆·劳,2012)为例,这部影片历时两年拍摄,导演与摄影师汤姆·劳历时两年时间奔走于美国西南部,为观众展示了这里陆地、人文以及野外令人惊叹的瑰丽景色。浩瀚无垠的星空,流星划过的瞬间;变幻无穷的天空与流云;刚好穿过森林还带着绿意的温暖阳光;初升的太阳燃烧着天空和海洋等等,万物瞬息万变又生生不息,这样的画面的记录与重现,令观众心灵震撼于时间的壮丽和永恒。“这样的作品是在邀请观众探索这件作品,由此发现你自己身处何方。作品就是世界,而这世界给你机会让你去探索、去发现、去学习。”[3]在以非洲自然风景为拍摄对象的《尘与雪》(格利高里·考伯特,2005)中,加拿大籍摄影师格利高里·考伯特的足迹更延伸到埃塞俄比亚、纳米比亚、汤加等国家。整部影片在和缓、平静而深情的风格中使用了不同的拍摄手法,显示出导演所说的“一切将化为尘埃,尘埃又将汇成雪”这一将永恒寓于变化的禅学意境。大量固定镜头显示出摄影师对捕捉精彩的静止画面的娴熟与敏锐感,也有利于观众细致感悟片中影像,营造宁静幽密的氛围;在拍摄大象、庙宇时运用仰拍镜头,使其在透视关系上呈金字塔形,带有宗教般的高大、庄严、肃穆之感;同时仰拍时常以天空作为背景,一如我们无限仰望精神上空灵静谧的神殿,仰面呼吸,舒展灵魂;拍摄小船漂流,黑鹰飞翔等场景时运用了不同的跟镜头,使我们跟随动物的动作不断融入到唯美的环境中,同时也保持了电影连贯流畅,气韵相连的风格。欣赏这样的作品,与其说是在看一件從未经历过的东西,或通过影像的记录了解世界上不为人知的奇妙风景,不如说是被抛入某个封闭的空间,寻常的经验很难让观众找到出路的一种超然体验。在这个缓和的流淌着似水深情的世界中,观众很容易被壮丽的风景感动得难以自持,甚至无法冷静的用任何带有技术审视的眼光去凝望那些情感——风景记录片很少在院线上映的原因也在于此,面对过于宏大壮阔的场景,与人眼的寻常认知体验相去甚远的逼真场景时,不免感到眩晕与失衡。此时,外在的风景将成为观者内在的体验之一,如同炳谷行人所说的“风景不仅仅存在于外部”。“只有对周围外部的东西没有关心的‘内在的人那里,风景才能得以发现。风景乃是被无视外部的人发现的。简单来说,就是人的主观情感赋予了自然风景新的内涵。赫尔佐格改变了在纪录片中事件发生的地点仅仅作为地理常识来介绍的传统,而突出了外在自然表现出来的内在的情感世界。”[4]

二、风景中的权力意识与社会编码

尽管不与不同的社会阶层和文化属性直接产生连接,但风景纪录片与其他类型的电影一样也经历着人类建立起的全套物质现实。在风景纪录片中,观众所接触到的物质现实是一系列的偶然事件、分散的物象和不可意义化的形体,但以文化经验赋予自然景物一定意指,让风景在社会编码过程中被各種权力关系所穿透,由一个物理空间转变为权力在其中隐蔽运行的文化场域,却是这些影片在文明社会被接受的重要一步。正如美国作家米切尔所说:“风景不仅仅表示或者象征权力关系;它是文化权力的工具,也许甚至是权力的手段,不受人的意愿所支配。”[5]很多时候,越是看似自然原始的风景,越能唤起国家意识。美国南北战争的发生把曾经统一国家的信仰几乎毁灭,自然主义诗歌对于新移民间冲突之外的“圣地”就更加认同;法国也将保卫“如诗如画”的法国作为反侵略的重要口号。“风景和国家或团体认同之间的关系就如同一个动机,时而自觉时而不自觉地引导着风景作品的呈现方式。”[6]同时,这种权力关系的构成也是较为复杂的,它既包括帝国主义扩张时期的殖民主义话语、社会变革时期新兴阶层的文化诉求、民族主义的身份建构等,同时也包括本土力量的抵制和分裂。对风景的研究因而打开了蕴含于其中的关系建构,揭示其纠缠驳杂的文化属性。

根据某一特殊时期内的一个共同的集体协议,风景也可能成为人和世界在意指关系与社会编码上的关联,和将其依据社会文化置入某一已存在的文化原型,来把所有人集中在同一面旗帜之下。“既然风景是‘看出来的,那么‘看就成为一种审美姿态,进而成为一种文化权力的实践。……马克思主义学派的风景史学家安·伯明翰(Ann Bermingham)宣称风景是‘一种意识形态的阶级的观看。显然,‘看作为把握景物的方式已被权力化了。”[7]将这一意识注入了风景记录,同时又超越了单一社会编码系统的《天地玄黄》(罗恩·弗里克,1992)为例。这部影片不仅在电影主线中没有专注于某个议题,更重要的是它一句旁白、字幕说明都没有。《天地玄黄》全片采用最新技术,导演环球拍摄,不断来回穿梭在人烟罕至的大自然以及熙来攘往的大都会,用最清晰而且直接的视角让观众直接感受人类所生存的这个世界,画面构图完整、色彩饱和,即使截图欣赏也可以成为一部独立的摄影作品。更加难得的是,这部电影让我们看到的不只是自然风景,还有景观化的人文风景;他们完全放弃了将一个“自然空间”建构成未经人类踏足的处女地的传统做法,放弃了对影片本身进行社会编码的象征性操作,只是提供了丰富多样的图像本身。摄影机后的拍摄者以不发一言的态度,仅仅用摄影机前的被摄物展现丰富多元的深刻思想。尽管如此,社会文化却依然对这部影片进行了丰富多样的解码。未能免俗地,《天地玄黄》对现代性批判的思考最常被拿出来讨论。在国际都市中,相同命运的通勤者在城市中像是一个个零件在标准化生产过程的输送带上来去自如,在科学模式上形成最大的规律以及秩序。导演在以快速放映车站人潮流动景况时,又穿插了许多刻意慢速播放的长镜头片段,聚焦在那些通勤的个体脸孔上,对一个看似集体的通勤行为作了微观的写实。电影的背景音乐也构成了听觉上的风景景观。那些被准确全真地收录的场景原声,在电影中与影像地景互为批注也交互作用。从瀑布滂沱的流水声、部落里原住民的呐喊歌唱声,甚至是东京电车站里时快时慢的影像与背景音乐的节奏呼应,都在无形中取得平衡。相较之下,都会里的声音与地景,就显得无机而缺少平衡的和谐关系。

三、多重语域:自然人文的新视角与新技术的应用

在“风景”的重现中,我们不仅能看到人类足迹未曾深入的自然处女地,还可以获得重新审视人类文明自身的视角。风景纪录片在某种程度上是我们所生存世界的缩影,它提供了一种超然人外的视角,让观众在切身利益的现实角度外重新审视人、文明与自然之间的关系。在风景纪录片中被塑造为风景的对象既是一种既定的影像,也反映着一种权力关系的角力过程,是一种多重言语共同言说的场域,也是一种不同要素之间寻求平衡的具象成果以及缩影。例如《时间的风景》(汤姆·劳,2012)的第28分到第30分钟,导演将且歌且舞、沉醉在音乐舞蹈中的人群,和星空下的深空望远镜剪辑在一起。栖居在大地上的人群在乐舞中焕发出生命的光彩,望远镜中的群星也伴随着自然的韵律运动。这一匹配剪辑通过不断切换角度,把夜空中星辰的运动和夜晚音乐节上的观众运动联系在一起,在再现另一种现实的同时,风景记录片也激活了某些谜题,尽管我们通常可以把这些影像拍摄的语境看作理所当然,但我们应对电影艺术的时候,同样需要去考虑语境本身,这也是这类影片本质上的要求。

最后,类似于风景纪录片的展示方式,近年来一些主打体验真实风景的小成本VR设备也在中小型城镇的娱乐场所或购物中心出现。其体验者可以以爱迪生发明“电影视镜”的方式去体验和观看新奇的风景。从纪录片到虚拟现实,发现自己身处从未见过的自然空间中总是一种愉悦的体验,视觉与心理上的双重期待便会牢牢攫取消费者的好奇心。尽管这样的游艺机器并不能构成前文所述的优秀风景纪录片那样的巨大审美愉悦,但在游玩这些虚拟现实机器时,我们仍会感到前所未有的视觉与触觉的新奇的感官体验。这些机器将虚拟合成的自然风景展示为一道数码景观。相比之下,风景纪录片则是纯粹以自然与人文风景的震撼力与冲击力影响其观众。不同于带有游艺性质的虚拟现实机器,风景记录片不会为观者提供一个确切的位置,尽管我们可以从画面的拍摄角度大概料想到自身视点所处的高度与角度,但我们无法向拥有一件物品那样审视它的前面、侧面、后面和清晰的边界。观众也不能退后去审视其中的所见,我们只能随着镜头步入其中,随着镜头的延伸进行探索。在《大北方》(马丁·戴诺德、威廉·利威,2001)中,当南极上方的推镜头不断向前推进时,我们会不自觉地跟着镜头前进的方向目视远方;在《香格里拉》(郑义,2008)中,我们以平视视角在高原上远眺,目光穿越山谷与云层构成的垂直空间。这些试图捕捉风景的巧妙方法表现着观看的动机和思考方式。如同在故事片中,我们会不自觉地将视线集中于角色的面部和眼睛一样,在风景纪录片及风景VR体验中,我们也会寻找画面的中心和焦点。一些无焦点无主体的画面,总是能打破我们作为审视者和思想者的固有习惯,让我们的目光漫无边际地在画面上逡巡,去打乱那些不经思量的动机,让我们回归到广袤的自然世界之中。

结语

作为媒介的纪录片以视觉形象的存在为基础,通过形象间的关系创造意义,就对意义的产生显得十分重要。自然风景纪录片以“时间”的变幻为最基本的维度,抛弃了将人类意志强加于形象的古典艺术传统,努力在记录自然的过程中消解人工的痕迹,将人类主观意愿对风景的干预降到最低,只是用摄影机镜头不断对地球上短暂而美丽的画面进行了记录。自然风景纪录片之所以能够使我们有可能经验这样瞬息万变的物质世界,是因为电影是唯一能在人类的主观意识之外,通过“记录”与“揭示”展示艺术原始材料的特殊形式。被摄影机镜头记录下来的具体现实与具体存在,正是我们所处的变化无穷的世界。风景纪录片的标准性伴随着的是摄影本身的客观性,摄影所取得的影像就是观察者在视野中将所见事物的影像摹本。风景纪录片提醒了我们重新以“看风景”的方式“看”向人类自身:都市或者自然空间的差异不在于空间本身,而在于人们认知空间的态度,以及空间与人们之间的相对关系。

参考文献:

[1][日]想田和弘.这世上的偶然:我为什么拍纪录片[M].尹芷汐,译.北京:中国友谊出版公司,2019:51.

[2][美]阿尔瓦·诺伊.奇特的工具:艺术与人性[M].窦旭霞,译.长沙:湖南科学技术出版社,2020:129.

[3]钟大年,雷建军.纪录片:影像意义系统[M].北京:师范大学出版社,2006:31.

[4]黄瑛.“狂喜的真实”:沃纳·赫尔佐格纪录片试论[ J ].当代电影,2016(01):168-171.

[5][美]W.J.T.米切尔.风景与权力[M].杨丽,万信琼,译.北京:译林出版社,2014:67.

[6][法]卡特琳·古特.重返风景:当代艺术的地景再现[M].黄金菊,译.上海:华东大学出版社,2020:3.

[7]张箭飞.风景感知和视角——论沈从文的湘西风景[ J ].天津社会科学,2006(05):112-116.