城市小间距组合交叉口交通组织优化研究

方婷

(兰州市公安局交通警察支队交通科研所,甘肃 兰州 730000)

0 引言

在早期的城市规划中,由于受到城市交通发展理念的制约,在道路建设中未统筹考虑整个区域交通网,从而产生了一些小间距组合型交叉口,有的间距甚至低于规定的最小值,给改善整个城市道路网的交通环境带来了一定困难。因此,运用先进的交通管理理念,结合交通管控措施,提出合理的交叉口交通组织优化策略,进而缓解上述交叉口的交通拥堵,给交通参与者提供更便捷的出行环境,具有重要意义。

1 小间距组合交叉口的交通流特性分析

1.1 城市交叉口的主要形式

交叉口是将两条或两条以上道连结起来的重要节点。平面交叉口的形式主要是由城市的道路规划、周围建筑的情况、交通用地等因素决定的。城市中交叉口的主要形式包括:十字形交叉口、X 形交叉口、T形交叉口、Y 形交叉口、错位形交叉口、环形交叉口和多路交叉口等。

根据《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152—2010)规定,各类交叉口最小间距应能满足转向车辆变换车道所需最短长度、满足红灯期车辆最大排队长度,以及进出口道总长度的要求,不宜小于150m。但由于城市早期路网规划、周边建筑类型等复杂原因,造成个别交叉口间距小于150m。本文主要研究T形交叉口与十字形交叉口组合形成,且间距小于150m 的交叉口形式。

1.2 小间距组合交叉口的交通特性分析

间距很小的两个交叉口,除了要考虑各交叉口内的交通冲突,还应考虑车流需在短距离内完成转弯、变道、再转弯的动作,这就使两个交叉口之间形成了运行交织区,交织行驶的交通流对主线交通流及相交道路上的车流造成很大的干扰;另外,两个交叉口间距不满足规范设计要求,衔接路段内的车辆相互影响很大,使得交通秩序更加混乱,交通管控更为复杂,车辆与车辆之间、车辆与人之间的矛盾更为凸显。

合理组织机动车和行人在交叉口内的运行流线,是提高交叉口通行能力和车辆运行效率的关键。通过时间和空间的合理配置,结合交通管理措施,将存在冲突的交通流分隔开,尽可能减少行人、非机动车、机动车不同种类交通流间的相互影响,在保障交通安全的前提下,降低行车延误,是交叉口交通组织优化的宗旨。

1.3 小间距组合交叉口的改善难点

1.3.1 小间距组合交叉口几何构造特殊,形成原因复杂。此类交叉口衔接路段过短,极易形成交通堵点,并成为道路通行的瓶颈。小间距组合交叉口形成的原因包括土地权属划分、用地布局形成、规划介入滞后、建设审批缺漏等。其位置通常在老城区,这导致小间距组合交叉口的工程改造难度大,道路进行改扩建的余地有限。

1.3.2 小间距组合交叉口的交通流特性较复杂。如上文提到的短距离内交织问题,就是优化设计此类交叉口的难点。同时,车辆经过此路段时,短距离内由于信号控制等原因需要停车多次,平均延误大;如果两路口信号控制不做绿波协调,当上游交叉口的通行效率高于下游交叉口时,便会造成下游交叉口车流排队,车辆不断堆积,直至上游交叉口溢出,进而影响到后续到达车辆。

1.3.3 交叉口改善通常以机动车作为主要对象,忽略了非机动车和行人过街的安全性及其对车流造成的影响。机动车的持续通行,使行人没有适当的时机安全过街;同样的,若非机动车和行人随意过街,将严重妨碍机动车流正常行驶,增加行车延误及停车次数,降低行车安全性。因此,小间距组合交叉口的改善,应从时间和空间两方面着手,不仅要实现相互冲突车流的分离,还要实现不同种类交通流的分离。

2 小间距组合交叉口的交通组织优化策略

2.1 交叉口信号控制优化

交叉口内部交通流的冲突点主要为交叉冲突点,而路段中还存在合流冲突点与分流冲突点。三种冲突点中,危险性最高的是交叉冲突点。信号控制是指从时间上给不同方向的交通流分配路权,将存在冲突的交通流控制在不同时间段内通行,减少甚至消除交叉冲突点与合流冲突点,提高通行安全性,规范交通秩序的管控方式。

2.1.1 单点信号配时相位设计

在信号控制方式中,若允许左转车辆与对向直行车辆存在冲突,可采用两相位控制的放行方式。此种情况适用于没有设置专左车道,或设置有专左车道但左转交通流较少的情况。

对于左转车辆较多且有专左车道的进口道,需要单独控制左转车流。T 形交叉口采用三相位信号控制:北左、西直+东直、西左。十字形交叉口可采用四相位信号控制:西直+东直、西左+东左、南直+北直、北左+南左。此时,左转车辆可在同方向直行车辆放行时,驶入待转区。当某条道路的进口方向交通流量不对称,如南进口左转和直行流量均大于北进口,东进口左转和直行流量都比西进口大时,可采用搭接相位信号控制,即将流量较小的流向关闭,提前开启流量较大的方向。搭接相位控制方案:东直+西直、东直+东左、东左+西左、南直+北直、南直+南左、南左+北左。

2.1.2 绿波协调控制配时设计

小间距组合交叉口信号控制优化,不仅要分别优化设计各个交叉口的信号控制方案,还要统筹优化交叉口组成的区域信号控制方案。由于交叉口距离很近,适宜采用绿波协调控制的策略。设计绿波协调控制方案时,首先要确定一个公共周期,然后将各个路口的周期调整至公共周期。接着要测算相位差,根据交叉口内两条停车线间距离、两交叉口衔接路段长度、该路段车辆平均时速、主线道路上直行方向各绿灯时长,以及协调方向的绿灯开始时间,计算出相位差,并将相位差写进配时方案内,最后将方案下载到智能信号机。

本文中为了进一步减少停车延误,节约经济成本,考虑相邻交叉口使用同一信号机,主路直行交通流设置为“同红同绿”。

2.2 交叉口渠化设计分析

交叉口渠化设计的方法主要有专左车道设计、专右车道设计、增加进口车道数、设置待行区、设置可变车道、停车线前移等。

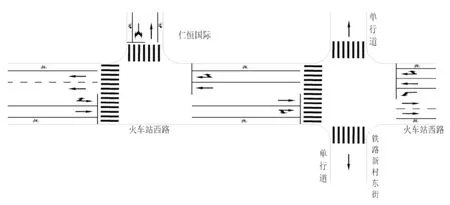

小间距组合交叉口衔接路段的交织冲突严重,主路交通流通行效率低、停车次数多、延误增加、交通安全性较低。上文提到的信号控制优化虽然可以有效控制交叉口冲突点、提高通行安全,但无法解决交织运行路段的车辆冲突问题。为进一步优化交叉口的运行环境,本文结合交通管控措施,对交叉口进行渠化优化设计。十字形交叉口南北两侧道路设计为单行出口道,从而减少交叉口内冲突点;西进口禁止左转(左转车辆可在上游T 形交叉口实现左转需求),这样能有效减少左转车流造成的交织干扰;路段内人行横道线间距不符合规定的最小值,应酌情减少其数量。优化后的交通流线图如图1 所示。

图1 渠化后小间距组合交叉口交通流线图

此改善方法适用于间距很小的T 形与十字形组合交叉口。该策略经济成本低、社会影响较小、交管部门易实施,可与其他交通组织优化策略配合使用,具有一定的现实意义。

3 优化应用实例

3.1 路段概况

本文研究对象为兰州市城关区火车站西路(仁恒国际至铁路新村东街)路段。火车站西路道路功能为交通次干路,在城区道路中起到重要作用,承担着东西方向大量交通流。其通行质量直接关系到城区东西方向交通流能否实现运行畅通。由于两个交叉口距离仅70m,使得路段交通组织设计复杂;加之附近居民小区多、人流量大、过街行人多,车辆因礼让斑马线难以通行,部分行人不走人行横道线,随意横穿马路,造成此处交通环境恶劣,车辆通行效率低。

此外,该路段还存在以下问题:

3.1.1 主线道路上短距离内出现四组人行横道线,对主路车流影响较大,车辆行驶至该路段,大概率会停车两次甚至多次。

3.1.2 设计之初,为降低车流平均延误,未在十字交叉口设置交通信号灯,各个交通流礼让通行,交通安全性较低;由于行人过街的随意性,过往车辆为礼让行人可能随时停车,反而增加了行车延误。

3.1.3 十字交叉口东进口没有设计专左车道,将来对交叉口进行信号控制,只能将左转和对向直行车辆混合放行,进而导致西侧和南侧行人没有合适的时机过街,信号控制方案优化难度大。

3.2 优化方案

针对上述问题,对两个交叉口实施以下优化改善策略:

3.2.1 减少人行横道线。考虑在尽量不增加行人绕行距离的情况下,将火车站西路上四条人行横道线减少为两条。由于十字形交叉口东侧过街行人与东西进口道各方向车流均存在交通冲突,信号相位设计难度大,因此将此处斑马线取消。结合过街设施设置规范与行人通行便捷性,取消T 形交叉口东侧斑马线。

3.2.2 增加专用左转车道。火车站西路—铁路新村东街东进口无专左车道,若直接将直左车道改为专左车道,则东向西直行车流通行压力增大。当前车道宽度为3.5m,可以通过适当压缩车道宽度来增加车道数。压缩后,车道平均宽度为3m,进口车道数由2 条增加为3 条,车道属性设计为左转、直行、直右。渠化设计方案如图2 所示。

图2 火车站西路近距离交叉口渠化设计方案图

3.2.3 优化信号控制方案。在设计之初,对十字形交叉口采用无信号控制方式。为减少交叉口内交通冲突点,保障交通安全性,需对其进行信号控制。为了避免下游交叉口车辆排队,造成上游交叉口车流溢出,应对两个交叉口采用绿波协调控制。综合考虑经济成本,在十字形交叉口只相应设置信号灯,信号灯与西侧T 形交叉口使用同一个。信号方案采用将两个交叉口东西直行方向设计在同一相位,即“同红同绿”,如图3 所示。

图3 火车站西路两个交叉口优化信号方案图

3.3 仿真分析

为对比分析小间距组合交叉口交通组织优化后的效果,进一步确定优化设计方案是否对路段交通运行环境有所改善,本文借助VISSIM 仿真软件对火车站西路两个交叉口建立仿真模型,并将优化前和优化后的方案进行对比。仿真界面如图4 所示。

图4 火车站西路小间距组合交叉口仿真模型示意图

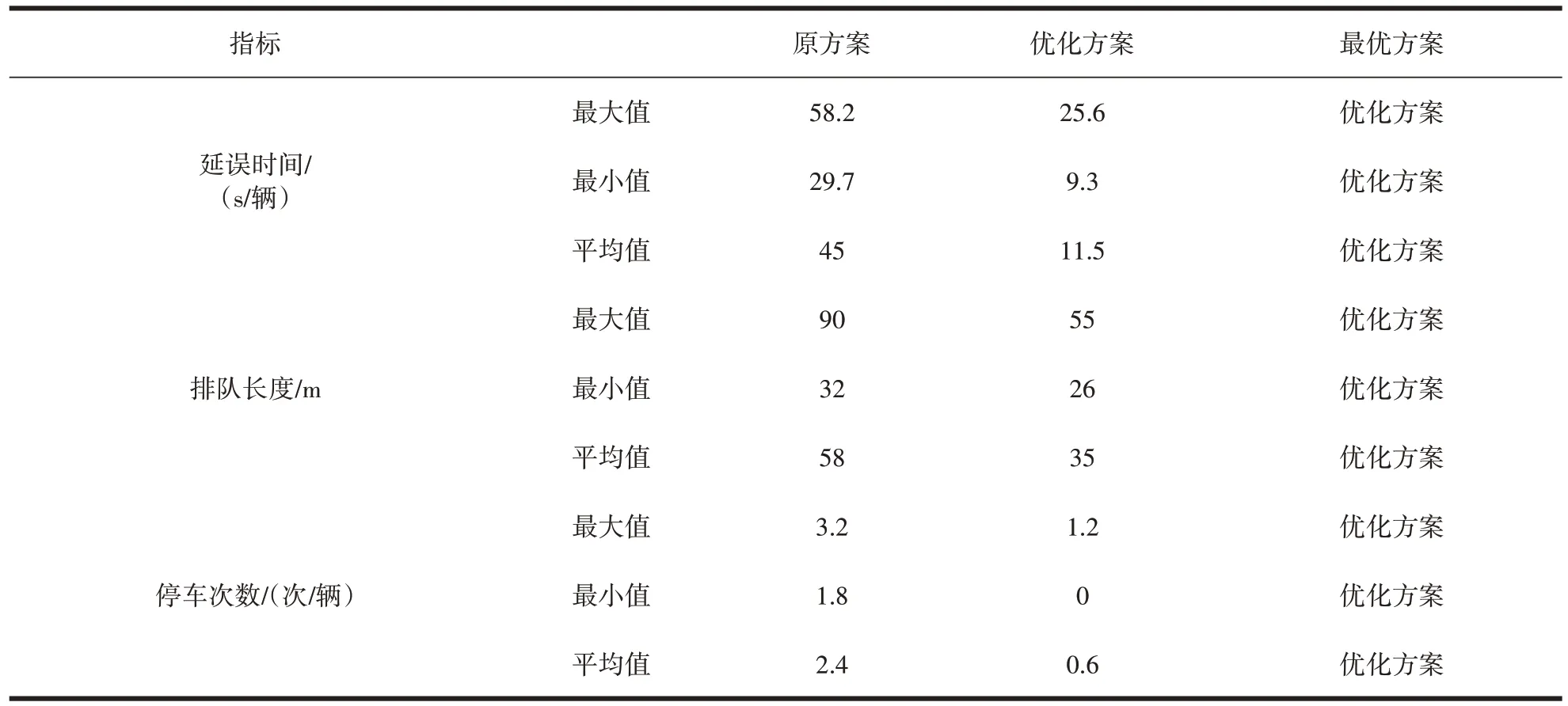

经过仿真模型对优化前后交通方案进行模拟,可以得到近距离交叉口采取交通改善前后的指标(见表1)。仿真结果显示,延误时间、排队长度、停车次数指标,均在采用交叉口交通组织优化策略后有所改善。

表1 交叉口交通组织优化前后各项仿真指标对比

4 结语

综上所述,小间距组合交叉口的冲突点和交织路段是交通环境改善的重难点。首先,应结合交叉口交通实际,将改善的重难点作为切入点,通过一些交通管控措施,降低各类冲突点对主线交通流造成的干扰;其次,分析交通管控后的交叉口交通流运行特性,通过交叉口的渠化设计和信号控制优化,提高该路段的运行效率、缓解车辆拥堵;最后,通过VISSIM 仿真软件对改善前后的方案进行评价对比,来证实优化方案的改善效果,同时也验证了本文所用方法的可行性和实用性。