基于教学学术视角的高校思辨课堂新理念及实证研究

李凤彩,易 魁,程宏磊

(华东交通大学 经济管理学院,南昌 330013)

0 引言

教学,即一种价值实现的过程[1],其蕴含着“教”与“学”的双重逻辑,良好的大学课堂不应仅仅关注于“教”的过程与结果,而应当注重二者相互促进、共通共融、协调发展。近年来,大量实践反馈表明目前大学课堂教学状况不容乐观,教学形式刻板、教与学失衡、教学建设与实际需求不匹配等问题凸显,究其原因在于学生信息缺乏而导致的“被学习”“无问题”和“对社会需求一无所知”,因此对大学课堂产生的获得感较少。此类现象已得到社会各界广泛关注,学界不乏对其具有不同视角的研究,涉及了大量新式课堂模式、教学理念及评价体系,多类课堂仅实现了创新元素的融入,对于学生“自主”的认知与设计缺乏更加深入的引导机制。学生或因教师要求而动,或因兴趣使然而动,思维仍是教师的原生理念,大学以人为本思想未能深刻贯彻实施。

反观时代要求,破除传统教育的侧重形式成为业界普遍达成的共识。传统教学模式不利于激发学生的主观能动性,学生容易沉浸于课本苦读中,被动地接受教师所授[2]。理想的大学课堂应当遵循教学的本质规律,重视学生能力与素质的培养,尤其是思维能力的提升,促进学生真正参与课堂学习,形成会思辨、敢思辨、善思辨能力,促进学生素养的全面发展[3]。随着教育改革的不断深入,思辨课堂已受到学界广泛关注,大致通过三个视角进行了相关探索:一是,学者们以思辨能力的培养作为视角,研究发现了其内在效能,明确了思辨能力对于人才培养的核心价值[4-5];二是,研究将思辨作为一项技能,认为思辨是“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”的综合表现,是新时期人才应当具备的关键竞争力[6-7];三是,学界一致认为思辨的过程应当作为课堂教学的关键环节,是诉求、宣泄、表达的系统过程,更是理解、反思、修正的总体表现,能培育学生崇尚真知,以科学思维方式认知事物和解决问题[8]。由此可见,无论理论视角与技能视角,亦或是课堂教学过程视角,思辨课题建设与实施问题正成为研究新热点。

总体上看,大学作为优秀人才培养的摇篮,理应将思辨能力培养作为重要教育目标,将教学探索过程、理性彰显过程、意志锻炼过程和认知创造过程融入思辨课堂中,以教学学术理念引领课堂教学。基于此,本研究以思辨课堂研究为中心,旨在通过教学学术新理念的提出,形成促进大学生成为有问题、有思想、会思考、有质疑能力的创新人才培养模式,满足国家对高素质人才的需求和学生个体发展需要。

1 思辨课堂概念及教学学术新理念

1.1 课堂理念锚定

思辨课堂指师生围绕任务主题,借力所处情境设定主要问题,继而进行分析、判断与推理,逐渐形成认知共识的探究性教学活动[9]。其内在蕴含着学生在教师引导下,根据自身已有知识基础提出的观点思考、研究分析与决策辨析的思维规律[10],教学学术是其中过程概念化表现。高校应当致力于履行教师与学生联动式学术责任与学术契约,综合教学创新、交流与批判能力,提升教学质量[11-12],这也是教学学术作为高等教育质量提升重要理论的主要原因。基于教学学术理念,思辨课堂应强调教师创新教学,强化师生交流学习程度,从而促进教师在探究性交往学习过程中引导学生提出问题、分析问题和解决问题,帮助学生明确学习目标与学习计划,形成合理科学的认知与行为。

1.2 课堂文化塑造

课堂教学活动兼具文化属性,良好的课堂文化氛围能对学生产生较大正向影响[13]。大量学者研究表明,课堂文化是发生于教学过程中知识演变、行为规范、思维方式和价值观念的综合体现,诠释了学校之于课堂的价值取向。课堂是人类社会发展史上的特殊文化现象,其承载了文化传播与传承功能,是应用已有文化促进人类社会持续发展的主要阵地[14]。相对于传统课堂而言,构建思辨性课堂是教学文化环境的重构过程,即一项具有典型先进性的实质变革,课堂文化生长目的、内容与方式继而发生了本质改变[15]。相较于“教师授课,学生聆听”的传统课堂形式,基于教学学术理念的思辨课堂更加强调“师生互动,学生参与”,以此系统锻炼学生能够思辨、敢于思辨、善于思辨。目前学界已初步达成共识,学生课堂沉默现象的改善亟需课堂文化的重构[16],需深度改善教学惯习,进而建构思辨式交往文化与互动文化,突破师生代际区隔,消解课堂消极氛围。

1.3 课堂制度设置

“无规矩不成方圆”,再崇尚自由的课堂也需要规范的制度辅以保障。课堂制度对于教师与学生的行为皆具有塑造作用[17],具有相对稳定性,是课堂教学开展的重要元素。传统课堂制度崇尚于命令、权威、支配与控制,易于产生沉默、呆板、缺乏课堂活力与创造能力的学生。思辨课堂内在具有强烈的灵活与互动性,由此拟定的课堂制度将更容易塑造自主能力与创新能力较强的学生[18-19]。因此,开展思辨课堂的前提在于通过教学学术理念视角设置宽紧适宜的课堂制度,继而形成利于双方交流的平台,激活学生内心所想,使学生产生学习欲望,增强学习积极性,使学生在课堂上围绕主题自由思考、提出问题、思考问题。

1.4 课堂实施路径

明确思辨课堂的实施路径,对高等教育教学工作具有重要意义。在教学学术理念指导下,思辨课题通常将经历“理解→评价→扩展→应用→反思”具体任务过程[20],在知识传递、信息流动、思维冲突、焦点意识和情感体验的共同影响下[21],可以根据教学学术理念对具体实施路径加以界定,即涉及知识传递、问题抛出、思维冲突、信息交流和知识反思五个阶段。

2 效果要素分析

2.1 研究过程设计

为了解教学学术理念下高校思辨课堂的效果,研究选取学生学习“获得感”作为评价标准,综合分析基于教学学术理念的高校思辨课堂各维度要素的作用与价值。基于此,研究以市场营销学课程的课堂学习为研究对象,在2020—2021年,两个学期,共四个专业10个小班进行课堂模式改革测试,接受实验并反馈的学生共计348人,由于开始前期诸多不可控因素导致出现部分无效问卷,因此共获得有效问卷280份,问卷有效率为80.46%。本研究采用SPSS 25.0对回收的有效样本数据进行统计分析。

关于问卷编制,研究课题组邀请了10余名教育学专家进行了深度访谈,为制订基于教学学术理念的高校思辨课堂学生获得感调查问卷提供了质性研究依据,并根据国内学者肖隆中、李臣之和吕小亮等学者的研究成果[22-24],初步拟定了相关题项,形成了系统问卷。在预测试修订基础上,问卷可较好反映学生对于思辨课堂获得感的真实情况,厘清思辨课堂可带给学生获得感的逻辑关系。关于赋权过程,在评价体系构建研究中,已邀请的10余名教育学专家将进行元素判断标度工作,继而通过一致性检验,确立指标权重。

2.2 实证分析

通过深度访谈与文献综述分析,本研究将所有变量划分为内生变量与外生变量,其中内生变量为本研究的自变量,分为以下四个维度:学术指导,包含3个题项,依次为指导频率、辅导教材和情景交流与翻转课堂;人格指导,包含3个题项,依次为生活指导、榜样示范和工作帮扶;资源支持,包含3个题项,涉及课外实践资源、学术讲座活动、课程资源;自主探究,包含3个题项,涉及课外实习交流、相关论文写作、参加相关竞赛。

首先,为验证问卷样本数据的有效性和可信性,研究进行信效度检验对样本数据进行分析,对学术指导、人格指导、资源支持和自主探究四个维度进行内部一致性检测,各维度Cronbach’s Alpha系数依次为0.893,0.918,0.864,0.861,均大于0.7,因此可界定各内生变量题项皆具有较高信度,测量量表题项设置科学合理。外生变量为因变量,即高校思辨学生获得感,共包括3个题项:课程有价值、自我能力提高和获取认可(如发表期刊论文等),该维度题项Cronbach’s Alpha系数为0.893,外生变量题项科学有效、信度呈良好表现。同时,研究还对整体量表进行KMO与Bartlett球形检验,检验结果表明,KMO值为0.904,Bartlett球形检验的卡方值为3 164.339(P<0.001),量表具有较高效度,可开展进一步探索性因子分析。

其次,在信效度分析基础上,研究采用探索性因子分析逻辑,对样本数据进行相关统计分析,研究显示各题项因子载荷值均大于0.7,且未出现多重载荷现象,四因子旋转后特征值依次为2.606,2.554,2.396,2.310,累计解释总方差为82.219%,问卷量表具有良好因子结构,4个自变量因子、12题项皆科学有效。

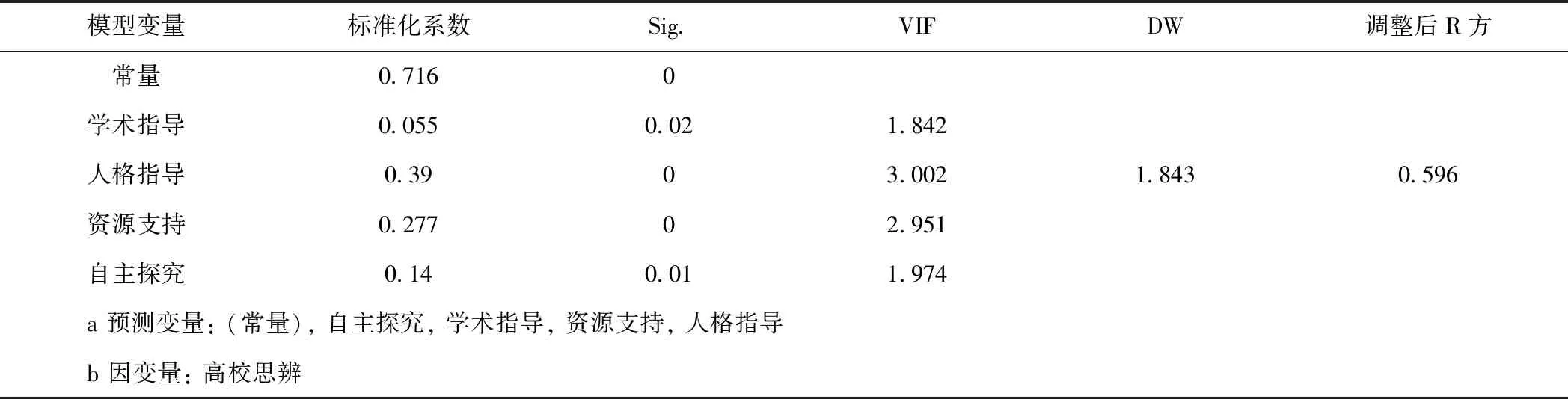

再次,为进一步探索高校思辨课堂中学生获得感的各影响因素之间路径关系,应用线性回归法对问卷数据进行验证分析,结果如表1所示。VIF值小于10,变量之间不存在严重多重共线性关系,在控制人口学变量基础上,本研究构建以高校思辨课堂中的学生获得感为因变量,学术指导、人格指导、资源支持与自主探究为自变量的线性回归模型,具体统计结果可知,各模型变量方差膨胀因子介于1.842~3.002,均小于10。

最后,进一步对学生获得感影响因素的回归分析采用分布回归方法实施。通过对应题项均值处理,将影响因子模型变量值代入拟合线性回归方程,将各模型变量显著性情况中不符合要求的因子剔除,得出高校思辨课堂学生获得感影响因素回归方程:

Y=0.716+0.055F1+0.39F2+0.277F3+0.14F4

(Y:高校思辨学生获得感,F1:学术指导,F2:人格指导,F3:资源支持,F4:自主探究)

表1 高校思辨课堂学生获得感影响因素回归分析表Tab.1 Regression analysis of the influencing factors of student’s sense of gain in speculative class in the college

综上所述,通过回归分析可以得到下述结论:

第一,在控制人口统计学变量之后,高校思辨课堂学生获得感的回归模型各变量均通过显著性检验(P<0.001)。决定系数调整后的R2为0.596,说明控制变量后的回归关系可以解释高校思辨课堂学生获得感59.6%的变异量,这说明量表对高校思辨课堂学生获得感具有很好的解释能力,DW值为1.843,说明提取的四个模型变量对因变量整体影响呈现正向关系。

第二,学术指导对高校思辨课堂学生获得感存在显著的正向关系,即教师指导频率越高,辅读教材越丰富,高校思辨课堂学生获得感越强烈。

第三,人格指导对高校思辨课堂学生获得感存在显著的正向关系,即教师生活指导越贴近学生生活,榜样示范作用越明显,学生工作帮扶越到位,高校思辨课堂学生获得感越强烈。

第四,资源支持对高校思辨课堂学生获得感存在显著的正向关系,即学生获得的课外实践活动数量越丰富,学术讲座活动与课程资源越充足,高校思辨课堂学生获得感越强烈。

第五,自主探索对高校思辨课堂学生获得感存在显著的正向关系,即学生课外实习交流越频繁,参加双基竞赛种类越丰富,相关论文写作经历越充实,高校思辨课堂学生获得感越强烈。

3 研究结论

基于教学学术理念的高校思辨课堂在新时代人才培养中正显示出强大的生命力,能将教师与学生、授课与学习、守正与创新和真理与价值四组关系构建呈辩证统一逻辑,实现教师授课与学生自主学习中各种元素的有机结合,继而实现教学效果质性提升。

本研究根据思辨课堂概念及教学学术新理念的探索分析,进一步明确了基于教学学术理念高校思辨课堂的理念、文化、制度与路径,进而设置了科学有效的教学目标、教学策略,形成了创新型“知识传递→问题抛出→思维冲突→信息交流→知识反思”五步骤课堂过程设计。为验证课堂的有效性,研究进行了实证分析,进一步验证了基于教学学术理念高校思辨课堂的有效性,其系数呈现的正向影响关系可表现此类课堂能够促成学生产生学术指导、人格指导、资源支持与自主探究四方面获得感。

总体上看,基于教学学术理念的高校思辨课堂教学研究对当下教学改革具有如下几点启示:一是明确了大学教学“以人为本”的实质所在,课堂的主导权应当交给学生,让学生明白学习对于自身发展的价值所在,自觉、自主地进行沉浸式学习;二是强调了不应摒弃传统教学的制度设置优势,应当综合文化与制度的协同作用,保证思辨课堂更加高效运行;三是拓展了课堂教学的价值“宽度”,研究以学生获得感作为衡量标准,体现了除专业知识外创新、交流、思辨等其他元素之于学生的重要性,提升了课堂教学的定位。