生活环境主义视角下的农村水污染问题研究

——以杨村为例

刘林娟

( 河海大学公共管理学院 社会学系,南京 211100)

前 言

2014年国务院办公厅印发《关于研究农村人居环境的意见》,指出到2020年全国农民的住房、饮水和出行等基本生活条件得到改善,人居环境基本实现干净、整洁、便捷,建立一批各具特色的美丽宜居村庄。水污染治理是改善农村人居环境的重要内容之一,同时也是推动乡村振兴的关键一步。但是,在很多农村地区,当地居民作为末端的治理主体,很难参与到水污染的治理当中,而国家和政府一直扮演治理的主体。这种自上而下的治理机制,很难有持续性的成效。

目前,在研究水污染方面,学者们大都从政府和市场的视角去分析水污染的形成机制、治理困境,很少从生活者的视角去探讨,忽视了在环境污染中,生活者的角色。生活环境主义理论是20世纪70年代末期由日本鸟越皓之等学者提出来的,强调从生活者的角度去理解和解决环境问题,重视当地生活者的生活实践活动[1]。重视生活者的社会实践,对于水污染的治理具有现实意义,对于农村地区人与环境的和谐相处也具有长远的意义。

1 案例及环境问题

笔者通过实地调研,网上查阅2014~2019年的吴江统计年鉴和2012~2019年的苏州水资源公报,结合杨村的自然历史背景以及水污染的基本情况,来综合分析当地的水污染问题。

1.1 杨村自然历史背景

杨村(根据学术规范,文中的村名和河道名做了匿名的处理)位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇,面积约2.3km2,北家荡、南雁荡等水系流经该村,河道共有三条,全长630m左右。河道流经居民区以及工厂,所以都受到了污染。由于地理方面原因,当地人自古以来就有植桑树、饲养蚕、开缫丝、织丝绸的传统。丝绸文化史和当地人的生命史已经牢固的结合在一起,费孝通先生曾说“盛泽这种世代相传的织绸记忆,甚至进入遗传的基因,成为生物基础[2]。”

该村现在有15个村民小组,408户,在册农业户口1 207人,而外来人口将近6 000人。在1992年之前,这里经济发展缓慢,村民十分贫困。后来经过村部改革,发展集体经济,1992年,该村一跃成为吴江市村办工业的“领头羊”,与金家坝乡杨文头村,一南一北,并列为“双杨工程”,经济发展迅速由“慢车道”进入“快车道”[3]如图1所示”。根据统计数据来看,杨村的村民大多从事第二三产业,其中从事工业的人口数占据很大的比重。由于丝绸行业发达,纺织,喷气,印花等需要大量的工人,于是该地区吸引很多外地人前来务工。

图1 杨村三大产业从业人数

1.2 杨村水污染现状

通常情况下河水的主要的功能:一是农业灌溉;二是清洗衣物等生活功能;三是水产养殖。当然,在江南地区,河流还有另外一个功能:水运。沈莹宝曾在《谈古论今说盛泽》中提到:“从前的江南地区,人们以河为路,以舟为车。”[4]水运成为当地人出行的首选,所以水在他们生命当中具有特殊的意义。而经过时间的流逝,当河水的功能弱化的时候,水的特殊意义也在逐渐丧失,它就成为容纳垃圾的蓄水池,演绎“公水”的悲剧。

与其他地区的农村环境污染不同,该村的污染主要集中于生活污染和工业污染,农业污染比较小。如图2所示,2012~2015年苏州市农村河道水质监测的达标率基本维持在60%以下,主要超标的是氨氮和溶解氧。如图3所示,2014到2018年,农村生活废水排放量逐年上升,2014年78.3万t,2017年增长至91.4万t,2018年有所下降,2019年排放量又升至88万t,工业废水自2015年呈逐年下降趋势,从301万t下降至262.3万t,五年总共减少38.7万t,虽然工业废水排放量是生活废水排放量的三倍多,但是有关部门一直在不断推行环保政策,进行技术创新,工业废水的治理已有明显的成效,并且工业污水是经过污水处理厂的处理之后才排放。但是该村的大部分出租户的生活废水是就近排放,因为当时没有规划住房建设,所以村民直接沿河道建简易的出租房,污水处理设施并不健全,大部分出租户生活污水是直接排进河道。生活污水排放量虽然没有工业废水的多,但很难说未来十年,生活废水会不会超过工业废水的排放量,长期以来,政府管理部门以及研究者将重点放在工业污染上,忽视了是生活者对于水环境造成的影响。

图2 水质综合达标率

图3 生活废水、工业废水的排放量

1.3 河水污染源

一是生活污染,其中生活污染包括生活废水和生活垃圾。现今该村的河道内岸都有污水管道。住户比较聚集的地方,会设有铁栅栏拦腰阻截废弃物,以免堵塞通道,堆积的废弃物散发着难闻的味道。本地村民为了赚租金,随意搭建各种简易的出租房屋,凡是能够利用的空地都被用来建出租房。这些出租房,每间20m2左右,没有卫生间、厨房等,条件非常简陋。但是由于外来人口多,有时还会出现“无房可租”的局面。这样不加规划乱建出租房,导致出租户的生活垃圾没有一个方便处理的地方,门前的河流就成了天然的垃圾场,出租户经常将生活垃圾随手一倒,一扔,就处理掉了。

二是工业废水。随着绿色环保理念的深入发展,政府加强监管力度。该村部分的污染严重的私人工厂已经拆除或者搬迁,现今存在的就是一些实力雄厚的大工厂,比如盛虹化纤、前盈工厂等,这些工厂在不断尝试工业技术的转型,并且对于污水也有相应的处理措施,污水的排放量大幅减少,但是仍然会有偷排污水的现象。

1.4 水污染对居民生活造成的影响

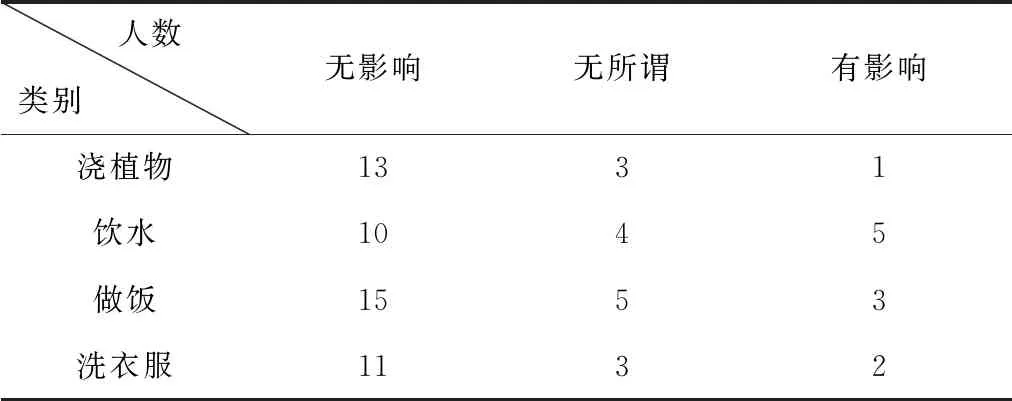

调查选取的是杨村的村民,其中包括本地居民与外地居民。笔者通过询问水污染对于他们日常生活(洗衣服、做饭、饮水、浇植物)的影响。从下表可知,设有三个选项:无影响、无所谓、有影响。笔者根据调查得出结论:65%以上的村民认为没有影响,20%的村民认为无所谓,仅有15%的村民认为有影响,水污染主要对于饮水、做饭的影响更大。当问及“为什么觉得河水污染对于日常生活生活没有太大影响?”居民大多回答“我们都是使用自来水,又不用它”。因为人们不使用河水,所以就会往里面乱排放污水以及生活垃圾。如果从旁观者的角度来看,很容易认同这种观点,但是站在生活者的角度去分析,会发现更深层次的原因。

表 水污染对居民日常生活影响调查统计

2 生活环境主义视角下的原因分析

水乡的人们,注重人与水的和谐关系。一位年老的村民告诉笔者“村里的人之间都相互认识,谁也不会去随便往河里乱丢垃圾,如果被邻居看见,是会被说的。”也正是基于这样的生活习惯,河水一直保持干净。村民以自己的方式,来维护赖以生存的河水。如今河水污染成为常态,居民把它当作“纳污池”,随意排泄废弃物。是什么转变了村民以往的保护策略?又是什么导致村民对河道进行持续的污染?

2.1 物理和社会,双重距离的疏远

鸟越皓之从“生活者的角度”叙述自己所认为的环境污染的原因。第一,将河岸用水泥砌好,使得村民不能用自己的方式来维护河岸,这样实际上疏远河流与村民之间的物理距离,其次,村民在河流洗菜,洗衣服,就是在利用是水资源,他们就不会去污染它,但是现在河流不能满足他们的生活需求,也不需要村民的维护,那么也就疏远河流与村民之间的社会距离。物理和社会双重距离的疏远,拉开村民与河水之间的关系,维护河流的干净已经不是村民的责任,河流陷入没有人维护的境地,因此就会出现“公地的悲剧”,垃圾乱扔,污水排放等污染现象,污染恶化[5]。

以前,该村的村民与河水之间关系密切。河岸上的码头,石块也都是人们用来放置清洗的衣服或者蔬菜;夏天天气炎热,会有年轻人在河里洗澡或者捕鱼抓虾;遇到暴雨,洪水泛滥,人们会去主动修补河岸。而现今污染的河水不再满足村民的需求,水泥堆砌的方式,使河岸更加稳固,免除了人们的忧虑,但是疏远了村民与河流之间的生活距离。如果与河水密切相关的生活者都不去关注河水,那么还有谁能够改变河水污染的现状,维持河水的干净呢?这是一个值得深思的问题。

2.2 社会两难论的问题

什么才是理性的行为,怎样使利益发挥最大化。在解决环境问题时,这实际上是一个两难的问题。在研究过程中,很多学者接受理性人的假设,即社会成员在行动时权衡利弊做出的选择,但是如果每个行动者都做出理性的选择,是否就意味着群体的行为也是理性的?答案是否定的。鸟越晧之在《环境社会学》中描述两个典型的例子:一是关于放羊的故事,村里十个放羊人,每个人养一只,是这个村草场大的最佳承受量,但是突然有一天,一个牧羊人他又买了一只,也就是说他养了两只羊,虽然村里养羊的总体利润在增加,但是实际上去其他九个人的利润却在减少;另一个故事是关于越狱的,监狱里十个罪犯打算越狱,但在逃跑的前一天晚上,大家想起监狱的规定:如果揭发企图越狱的罪犯,可以被释放。很显然,最后十个人都没有逃走,虽然大家都选择自认为理性的方式,因为相比较越狱逃跑的成本而言,检举揭发的风险是最小的。一个人的不配合和十个的不配合,结果都是一样的,造成群体利益的损失。

上述的例子也出现在该村的水污染事件中:家家户户污水管道通向河里;出租户往河里随手一倒垃圾;村里建的染厂、化纤厂,厂商盈利而周围的村民忍受着噪音、水污染等环境问题,但是实际上村民在受害的过程中,也在同时受益,享受经济发展带来的福利。社会两难问题很难找出合理的解决措施,生活环境主义强调生活者的主体性,最重要的还是,协调个人利益与群体利益之间的关系。

2.3 外来群体的融入,原有的生活体系被“打破”

该村大部分都是外地住户,有的虽然在当地定居下来,但是仍然是被称为“外地人”。大量外地群体的融入,外来文化的冲击,打破了村落原有的知识文化体系,那种遇到破碎的玻璃会主动捡起来的知识,已经成为过去式。原来“乡里乡亲”的村镇存在两个生活世界,不仅有“我”群体,也有“他”群体,对于本地人而言,他们排斥外地群体,认为他们 “穷、素质差”,当然外地人也对本地人存在着不满,也不常跟本地人打交道,这样两个群体自然而然产生隔阂。

鸟越晧之认为,当与生活者密切相关,大家共同占有的物品受到侵犯或者遭到破坏时,“生活环境主义”可以成为其维护其自身权力的有力理论依据,也就是说在这个生活圈的居民有权维护河流免遭他人的污染。但是在杨村这个外地人口占据“半壁江山”的城中村,口头上的说教显然已经不起什么作用,张三家的出租户倒垃圾,李四家的出租户也往河里倒垃圾,村民去找房东,房东也没有办法。约定俗成的惯习显然很难同时适用于两个群体,但是村民又找不到新的方式来代替它,于是渐渐不愿意主动维护河流,那么生活中的共同感觉就会减少,村民的生活体系得不到保护,就会部分的丧失生活的主动权,就会出现河流污染久治不愈的现象。

3 水污染的解决建议

现今环境问题的产生,在一定程度上是由于人与自然的互动方式出现问题。人与水之间的和谐关系被打破,居民脱离以前的生活者角色,拉开自身与环境之间的距离,人与环境之间的感情变淡。而在治理环境问题当中,政策制定者忽视人与自然之间的关系,片面的根据宏观的研究制定环保政策,进一步导致了水污染久治不愈。从生活者的生活实际出发,关注生活者的生活惯习,建立生活者与环境之间新的关系才是治理水污染的最佳选择。

3.1 拉近村民与河流之间的距离,重新建立关系的纽带

以前,村民需要使用河流,他们会去主动的维护河流的干净,但是现在河流被污染了,人们利用河流的功能也下降到最低的层次“纳污功能”,依靠村民的主动维护已经难以实现。[6]所以如果要转变村民与河流之间的情感,需要重新建立关系的纽带。鸟越晧之在书中提到,日本政府采取河流“认亲”的方式,让河流与周围的村民建立一种契约关系,重新拉近二者之间的距离,这种方式带来很好的效果。在水污染的治理中,可以借鉴日本的这种“认亲”的方式,但是在具体实施过程中还是要考虑到本土的实际情况。

3.2 提高群体的保护意识,形成新的环保行动策略

在“本地人”与“外地人”融合的城中村,想要改变水污染,单单提高本地村民的环保意识是远远不够的,因为在这个生活圈中,外地居民也同时扮演生活者的角色,他们的生产和生活方式同样与当地的水环境息息相关,但是两个群体之间的保护策略是有差别的。对于外地的出租户而言,这里只是他们短暂停留的驿站,周围的环境整洁干净与否,他们的关注度并不强,所以水污染的保护和治理,需要本地的村民先建立自身的环保行动策略,提高自身的环保意识,然后从外到内的影响外地居民。

3.3 政府在硬件上补好短板,做好“下游”处理

对于村民而言,他们的行动策略有两个选择,一是根据自己的喜好来选择;二是社会机制的强制力量的约束,从这一方面来看,在水污染的治理中,单凭借村民自身的力量是远远不够的,如果没有社会机制的约束,很容易造成群体的不理性行动。政府不仅要做好文本规范,同时也要在硬件上补好短板,做好基础的设施配备,上游水污染的治理政策再好,如果下游的污染没有治理好,污染问题还是难以解决。下游的处理包括居民生活垃圾的处理,居民生活污水的排放以及一些其他工业垃圾的堆放。

4 结 论

本研究从生活环境主义的角度出发,认为水乡污染问题久治不愈主要有以下原因:(1)村民与河水之间物理和社会双重距离的疏远,河水陷入“边治理,边污染”的境地。(2)个人利益与群体利益失衡,没有人愿意为水污染买单。(3)外来群体的融入,导致原有的保护策略被打破。而农村环境治理本来就是投资周期长,见效慢的“项目”,[7]所以想要从根本上解决环境问题,还是要建立本地居民的第一道防线,重新树立一种人与自然的互动模式。同时政府也要加强政策支持,在硬件上补好短板。