学前儿童合作问题解决的特征:基于项目化学习中的话语分析

何珊云 陈爽

[摘 要] 合作问题解决被认为是21世纪一种非常重要的技能,是学前儿童的重要发展任务。本研究对学前儿童在项目化学习过程中的话语进行分析,结果发现:在合作维度上,儿童“建立与维持共识”“采取合适的行动解决问题”话语出现频率较高,“建立与维持团队组织”话语出现频率较低;在问题解决维度上,“计划与执行”话语出现频率最高,“监控与反馈”话语出现频率最低;就话论转换方式来说,“争取”式所占比例远远超过“分配”式和“延续”式。学前儿童的合作问题解决总体表现出“松散性”合作与“多线性”问题解决的特征。他们通常更热衷于通过主动争取发言机会来表达自己的看法,缺乏对他人发言的关注。虽然不断产生新的问题解决计划和方案,但很少反思其可行性和实际效果。儿童的合作身份以及教师干预会对其合作问题解决过程产生一定的影响。教师不仅要为儿童提供合作问题解决的机会,而且应加强在儿童合作问题解决过程中的监控、指导与支持,促使儿童更好地投入到合作问题解决之中。

[关键词] 合作问题解决;项目化学习;话语分析

一、问题提出

合作被认为是一种“为持续地建立和维持关于某个问题的共同观念而产生的协同和同步活动”。[1]问题解决则是指“个体在解决方法不明确的问题情境中,试图基于现状寻找办法达到目标的过程”。[2]随着社会分工精细化水平的提高,两人或两人以上的协作成为解决各个领域问题的基本模式,合作与问题解决也逐渐整合为一个概念——合作问题解决(Collaborative Problem Solving,简称CPS),并被认为是“一种非常重要的21世纪技能”。[3]在经济合作与发展组织实施的PISA测试中,合作问题解决被认为是“个人在解决问题的过程中与两个及以上的队友有效分享理解和分担努力,联合他们的知识、技能与努力来实现达成问题解决方案的能力”,[4]并在世界范围内引起广泛关注。

关于合作问题解决的研究也因此得到进一步发展,有大量的研究关注合作问题解决的概念建构。如,从合作问题解决的进程出发,贺斯(Hesse)等学者提出了一个五阶段概念框架,包括问题识别、问题表示、计划,执行和检查。[5]浩(Hao)等学者从合作过程中的信息处理角度出发,将合作问题解决分为分享想法、商议想法、调控解决问题的进程、维持交流这4个方面。[6]而安德鲁(Andrews)等人则基于学生合作中的互动模式角度,将合作问题解决构建成“合作型”“配合型”等6种互动模式的组合。[7]尽管合作问题解决概念本身具有较大的复杂性,国内外研究者在探讨和引入合作问题解决概念的特征时依然保有一些基本共识。第一,合作问题解决是一个多维度的概念,主要包含社会技能(social skills)层面的“合作”和认知能力(cognitive skills)层面的“问题解决”,同时涉及了情绪、动机、态度等多个方面。第二,合作问题解决更加关注小组成员之间沟通互动、建立共同理解的过程,与共享知识、技能并开展活动的过程,而非问题解决方案的优劣。第三,合作解决问题是一种隐性能力,难以直接观测,通常只有在一个复杂的合作场景中才能展现出来。这种合作场景可以是现实中面对面的,也可以是虚拟的。第四,合作问题解决是通过后天获得、培养与发展的,是可教的、可学的。

除了关注合作问题解决概念构建的问题,研究者也关注合作问题解决的促进方式与影响因素等问题。一方面,研究者从外部支持性学习环境、模式、资源等视角来探讨促进学生合作问题解决。如陶费克(Tawfik)等采取在线案例推论(Case⁃Based Reasoning)的方法,提升学习者对同伴观点的认同度;[8]迪伦伯格(Dillenbourg)和特朗姆(Traum)提出构造双向交互空间(Dual Interaction Space),将模拟程序与协作学习工具(如文本聊天室)集合起来,以支持合作问题解决。[9]如钟煊妍和林晓凡提议用游戏学习结合认识论的方法应对学生问题解决能力弱的问题;[10]普鲁纳(Pruner)和利耶达尔(Liljedahl)提出为学生提供包含丰富选择的课堂环境(Choice⁃Affluent Environment)。[11]另一方面,研究者将视线转向学习者内部,探究学习过程中学习者的不同特质对于合作问题解决效果的影响。如诺诺斯(Nonose)等研究者指出,团队的元认知有利于合作问题解决,前置的元认知培训和团队负责人的任命都将产生正面效应。[12]一些研究还发现,管理行为对合作问题解决有积极影响。[13]此外,“学习者的依恋方式”[14]“性别”[15]“学习风格”[16]“某些学习动机与学习行为”[17]等因素也被不同研究证实与合作问题解决之间存在显著相关性。

合作问题解决能力是学前儿童的重要发展任务。[18]在学前儿童的生活中,与同伴合作解决问题是儿童的日常内容,他们会为了共同的目标而进行协调互动。[19]在合作问题解决能力的相关研究中发现,合作解决问题的能力与儿童的个性特征、与同龄人的交往经历等有关,[20]并受到合作同伴的性别和任务难度的影响。[21]但在已有的研究文献中,关于学前儿童究竟是如何进行合作问题解决的研究并不丰富,尤其在学前阶段真实课堂中的质性研究证据并不充分,儿童年龄、教师干预等其他可能影响儿童合作问题解决能力的因素并未进入到研究者的视域之中。因此,本研究将以项目化学习方式设计幼儿学习活动,并在真实课堂中聚焦儿童合作问题解决的过程,以话语分析的方式呈现儿童在合作问题解决过程中的特征,不仅丰富学前阶段关于合作问题解决的研究,为理解在真实课堂中儿童合作问题解决的表现提供实证证据,而且为教师在学前阶段开展促进合作问题解决的教学实踐提供依据。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究在省会城市H市的某一公办幼儿园中班课堂进行。该幼儿园为2019年新建园,具有较好的地理位置与硬件设施。班级的主要任教老师是一位具有十余年幼儿园教学经验的一级教师。班级总规模为26人,班级成员均是来自幼儿园周边社区的儿童。基于任教老师对于儿童情况的介绍和研究人员两周的随班课堂观察,本研究基于已有研究文献,根据“组间一致,组内多元”的原则,将26名儿童按照性别、能力发展水平、性格特征等不同方面分成了5个异质性小组,每个组由5~6位儿童组成。在随后两周的日常教学和自主游戏中,儿童也以小组形式开展活动,从而具备一定的合作学习经验。本研究从第五周开始进行,随机抽取一个组作为观察对象,这一小组由5人构成,分别编号为1—5,搜集了儿童性别、年龄、户籍所在地、是否为独生子女等信息;同时,研究人员对任教教师进行了访谈,并参与了二周左右的课堂观察和与儿童的日常互动,并依据《3~6岁儿童学习与发展指南》,对儿童的能力发展水平(主要关注语言和社会领域)、性格特征以及过往合作学习活动表现进行记录,具体如表1所示。

表1 研究对象小组的成员基本情况

[成员编号 基本情况 1 男童。2016年4月出生,足歲4周岁。城市户口,非独生子女。能力发展水平高,在日常活动中往往被赋予较为重要的领导型角色,如组长、领队等。性格比较温和安静,在课堂回答教师问题或当众展示的过程中明显比私下与同伴沟通表现得腼腆。 2 男童。2016年2月出生,足岁4周岁。城市户口,非独生子女。能力发展水平中等。性格内向,在沟通互动中往往表现出拘谨、被动的状态。有时在与同伴的沟通中难以争取和获得话语权。 3 女童。2016年7月出生,足岁4周岁。城市户口,独生子女。能力发展水平中等。性格活泼开朗,乐于表达,喜欢以建议的方式提出自己的想法。 4 男童。2016年7月出生,足岁4周岁。城市户口,非独生子女。能力发展水平较低,在对问题解决的认知和行为方面往往脱离出了问题本身而仅仅根据自己的喜好采取应对方式。性格比较外向,调皮好动,能够进行积极的自我表达。 5 女童。2016年4月出生,足岁4周岁。城市户口,非独生子女。能力发展水平中等,对问题的理解及其他相关表现处于中等水平。性格较为敏感,具有较好的观察能力,会对其他小组成员在合作中的表现进行评价和向教师反馈。 ]

(二)研究工具

本研究主要采用话语分析的方法。在课堂教学场域中,话语分析是对课堂话语结构、生成及教学功能的综合分析,也是一种以自然发生的师生话语为素材的非实验研究方法。它可以将最真实、最自然的课堂展现出来,为我们理解课堂、教学和学习提供丰富的信息和素材,并作为“参与者判断自身行为之适切性的一种线索”。[22]本研究首先运用定量内容分析(Quantitative Content Analysis)方法,对合作问题解决中的话语类型和话轮转换方式进行编码,对其出现的频率进行计数,以呈现儿童合作问题解决过程的整体特征。同时,运用滞后顺序分析(Lag Sequence Analysis)方法关注学习过程中不同时间进度、任务进度影响下儿童话语类型的变化。

1. 合作问题解决话语编码框架

OECD在2013年即提出了合作问题解决的具体指标体系,包括了“合作”和“问题解决”两个维度。[23]其中合作维度包括了三种核心能力,分别为“建立与维持共识”(Establishing and maintaining shared understanding)、“采取合适的行动解决问题”(Taking Appropriate Action to Solve the Problem)、“建立与维持团队组织”(Establishing and Maintaining Team Organization)。在问题解决维度上包括了四种核心能力,分别为“探究与理解”(Exploring and Understanding)、“表征与形成”(Representing and Formulating)、“计划与执行”(Planning and Executing)、“监控与反馈”(Monitoring and Reflecting),并在此基础上形成了合作问题解决的分析矩阵。鉴于中班儿童语言的表达能力,本研究根据这一框架的二级指标确定了儿童合作问题解决中话语分析的编码框架,如表2所示。

2. 话轮转换的编码框架

话轮是构成话语互动的基本单位之一,指不同发话主体在互动过程中获得的一次话语权。话轮转换(Turning Taking)指“在对话过程中发话者与受话者需要不断变换角色,轮流发话”。[24]根据萨克斯(Sacks)等学者的观点,话轮转换有三种基本形式,即分配、争取和延续。[25]分配指的是前一个发言人挑选下一个发言人;争取指的是下一个发言人积极主动地从当前发言人那里争取到发言机会;延续指的是当前发言人没有成功分配话语权,也无其他发言人争夺话语权,当前发言人继续发言。本研究按照上述的话轮转换形式,将不同发言人获取话轮的方式进行编码。(见表3)

表3呈现了三个对话片段,分别对应三种话轮转换方式。第一个对话片段中含有2个话轮,由于2号发言人指定让1号发言人作出回答,话轮1—2的转换符合第一条基本规律,编码为“分配”。第二个对话片段中含有4个话轮,由于每一个话轮都是由小组成员自发发话,话轮1—2、2—3、3—4的转换都符合第二条基本规律,编码为“争取”。第三个对话片段包含2个话轮,4号发言人一开始建议小组成员先确定社区大门的位置。但当时,其他成员都专注于道路的绘画。4号发言人很快就选择了加入他们的合作内容,开始接着自己上一轮发话,对道路的确定提出新的建议。因此,1—2的话轮转换符合第三条规律,被编码为“延续”。

(三)研究过程

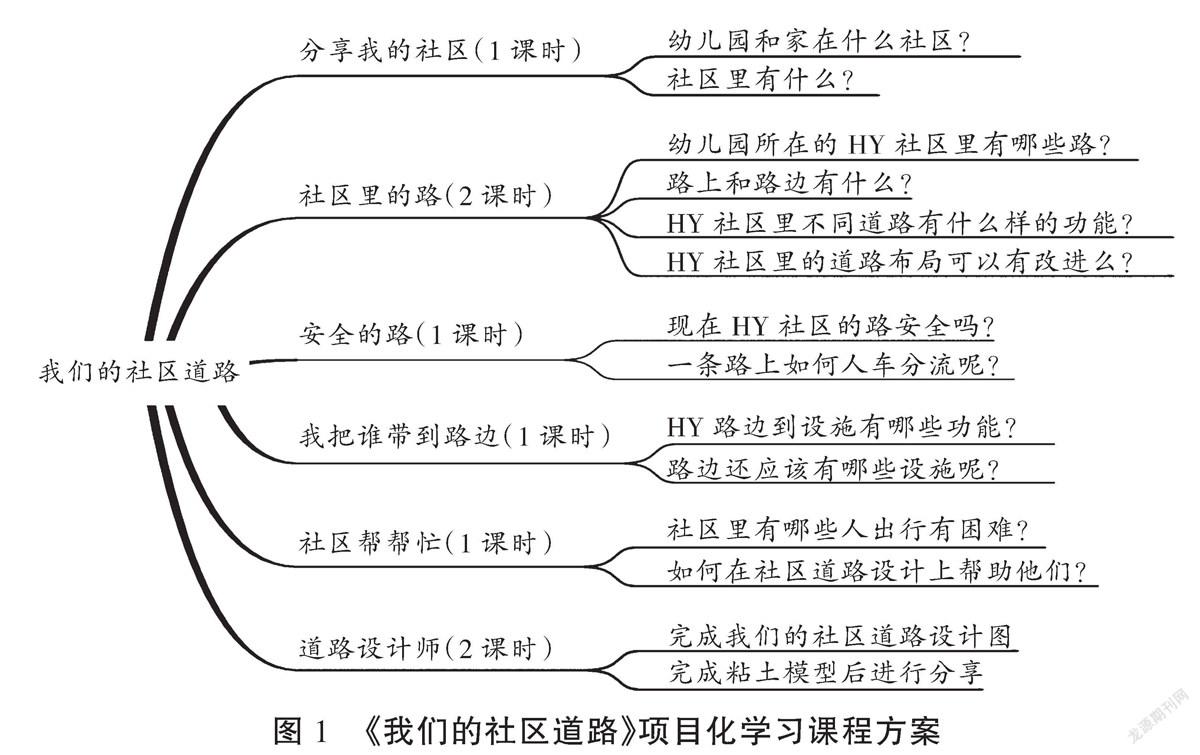

项目化学习是以学习者为中心的学习方法,学习过程中,学习者主动进行调查研究、目标设定、决策、反思等活动以解决问题。[26]学生通过长时间工作来调查和回答一些真实的、吸引人的、复杂的问题或挑战,并从中获得知识和技能。[27]项目化学习本身是一种协作式的学习形式,它能够提供一个充满互动的合作环境,所有参与者都需要积极地反思和有意识地参与,从而共同完成项目成果。[28]因此,本研究根据《幼儿园完整儿童活动课程》中班阶段的“我运动,我健康”“我的家乡”“我来显身手”等课程主题内容,进行园本化再开发,设计了“我们的社区道路”课程。这一课程基于“大学—幼儿园”的合作机制,由大学课程研究者开发,并进行了前期测试、课堂观察、任教教师反馈等修改过程,最终形成共计8个课时(课程结构见图1),为期10天的课程。这一课程以“大单元”为设计思路,以项目化学习作为儿童学习方式,以儿童居住的HY社区作为真实情境,以“我们想要的社区道路是什么样”作为驱动性问题,引导儿童以小组合作学习方式了解、规划、优化和建造自己的未来社区道路模型,关注城市社区道路建设的生态性、便利性、包容性和创新性等,最终以设计并制作“我们想要的社区道路”黏土模型为最终项目成果。

课程实施过程中,由任教教师负责教学,研究者进行课堂观察,并以录音、摄像设备记录被试小组的学习过程作为进一步研究的数据。如第一课时主要让儿童理解“社区”这一概念,主要解决“幼儿园和家分别在什么社区”“社区里有什么”两个基本问题,主要包括四个环节。(见表4)

(四)数据处理

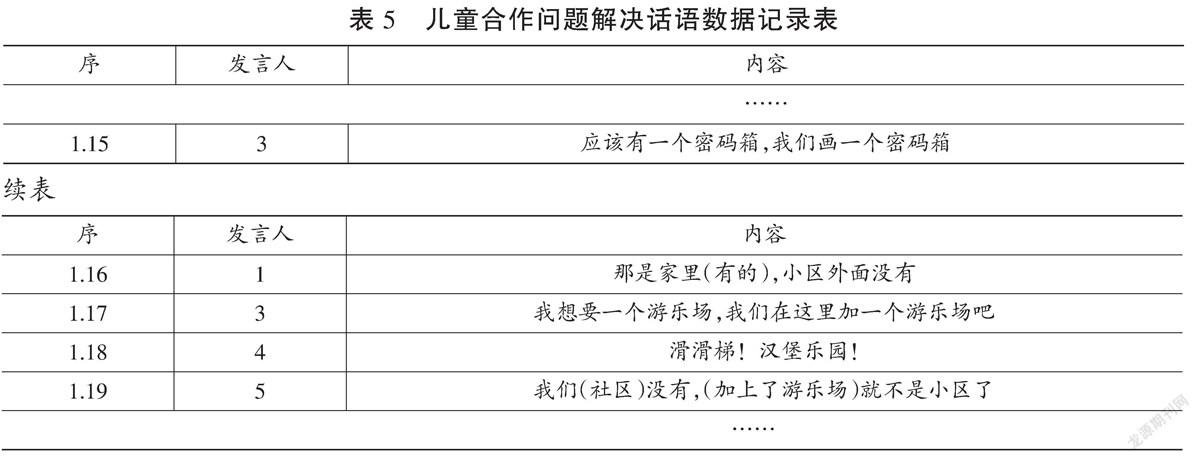

在单元课程实施过程中,本研究对目标小组的合作问题解决过程进行了7次录像(除去最后课程成果的展示时间)。剔除掉一些无效时长后,录像记录的小组合作问题解决活动时长总计约240分钟。随后,本研究对录像中的话语内容以句为单位进行了人工文字转写(整理方式如表5所示)。其中,序表示每一个话语单位在整个合作问题解决互动中所处的位置,以“1.15”为例,小数点前的数字“1”代表这句话出现在第一课时,小数点后的数字“15”表示这句话是该次小组讨论中出现的第15个单句。在240分钟左右的录像中,共收集到1 729个单句。

在数据清洗后,受过培训的研究者运用上述话语编码框架对每个单句进行第一轮编码。首先,从合作的维度将每个单句编码为U、A、O、N四类;接着,从问题解决维度将每个单句编码为E & U、R & F、P & E、M & R、N五类。其中N均表示没有合作意义或问题解决意义的单句。值得注意的是,虽然本研究在编码时将话语以单句为单位切割,但在不考虑相关話语的产生情境和上下文关系的情况下对单个语句进行分析难以获得认知或社会维度的全面结果,因此,在编码的过程中,每个单句都被还原到了具体语境中,以更好地判断其编码分类。同时,在对话语单句进行编码的基础上,进一步对不同单句间话轮转换进行“分配”“争取”“延续”三类方式的编码。一周后,同一名研究者对所有单句进行重新编码,前后两次编码结果的一致性超过0.924(Cronbach’α系数)。编码不一致的单句引入另两名同样受过培训的研究者进行编码,并讨论决定最终的编码结果。

三、研究结果与分析

(一)学前儿童合作问题解决的总体特征

根据合作问题解决两个维度的编码框架对儿童学习过程中的话语进行编码统计,本研究比较分析了两个维度下不同维度的单句数量和频率。(见表6)

统计结果显示,在合作维度中,小组中“建立与维持共识”“采取合适的行动解决问题”的话语出现频率较高,分别出现684(40.3%)个单句和674(39.7%)个单句。相比之下,“建立与维持团队组织”的讨论出现频率较低,大约仅是前两种类型话语的一半。可见,儿童在合作的过程中更注重建立对问题的共同理解,并在讨论解决问题的措施方面做出了很大的努力,但团队较少注意合作问题解决过程中的规范与分工指令。

在问题解决维度中,学习小组更加关注如何制定计划并采取步骤进行问题解决,“计划与执行”话语出现频率最高,共有766(44.3%)个单句。此外,尽管活动频率相对较低,学习小组还是对问题的含义、现状与目标进行了一定的探究与理解,用平面绘画或立体模型表现了不同的社区道路系统组成元素,并就绘画代表的含义进行了介绍与确认。结果还显示,小组成员很少在对话中对其他成员提供反馈意见,“监控与反馈”的单句仅有178(10.3%)条。这意味着小组较少地进一步思考解决方案与行为的结果,即方案是否能够有效解决问题,也很少对提出的不同问题解决方案进行比较。

进一步分析学前儿童合作问题解决中个体与小组的差异时,研究者也发现小组中不同功能类型的话语出现的数量与不同儿童个体的结果有一定的一致性与对应性,即小组在合作问题解决过程中的行为特征近似于学习个体行为特征。(见图2)在合作维度,5位儿童都呈现出和小组总体上一样的情况,即话语主要集中在 “建立与维持共识”“采取合适的行动解决问题”上。在问题解决维度上,话语主要集中在“计划与执行”上。

同时,也可以发现学前儿童的个体表现与团队在不同维度上的表现也有一定的差异。如在合作维度,1号儿童“建立与维持团队组织”的话语出现数量(118)超过了“采取合适的行动解决问题”话语(95),与小组整体和其他儿童都有所不同。在问题解决维度,1号儿童“监控与反馈”的话语出现数量(76)也和“表征与形成”的话语(75)基本持平,也具有其个人独特性。

(二)学前儿童合作问题解决的不同阶段的特征

儿童在合作问题解决的不同阶段呈现出不同的特征与模式。根据课程案例中的项目化学习的设计,整个学习过程分为前期(1~2课时)、中期(3~6课时)、后期(7~8课时)三个阶段。其中,前期是儿童对于社区道路建设现状直接与间接经验的积累,所要解决的问题表现为经验的总结、归纳与表征。中期,儿童需要面临社会道路建设不同取向标准上的项目问题,并探索解决方案,不断构建和优化初步的问题解决方案。后期,儿童会在前面学习的基础上,利用黏土等材料动手制作自己设计的未来社区道路的模型,并在班级中进行交流与分享。

本研究统计了三个阶段的单句总数、不同类型话语的数量和频率。统计结果显示,在合作维度(如图3所示),“采取合适的行动解决问题”的讨论在前期(43.7%)、中期(40.0%)、后期(51.9%)三个阶段出现频率都较高且相对稳定。这说明小组在合作问题解决过程中始终热衷于交流、协商解决问题应采取的行动。另外,小组在前期(41.9%)和中期(50.3%)更频繁地呈现具有“建立与维持共识”特征的讨论,而小组在后期(35.6%)则更呈现了大量“建立与维持团队组织”的对话。这些结果意味着学习小组在合作问题解决之初更关注对问题的理解,而较少关注小组的组织、构建和分工。随着问题解决的方案慢慢成形、细化,在具体行动阶段,小组才开始更多地着眼于具体任务的分配。

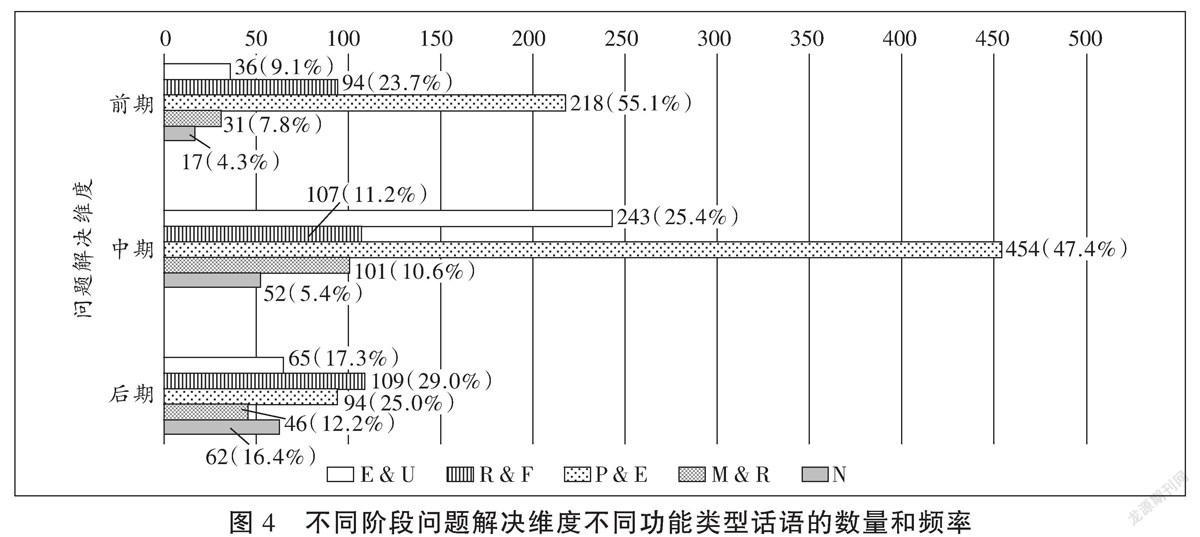

在问题解决维度(如图4所示),“探究与理解”(9.1%,25.4%,17.3%)的对话出现频率在三个阶段出现了先上升后下降的趋势,“表征和形成”(23.7%,11.2%,29.0%)的对话频率则是先下降再上升。这说明学习小组在问题解决中期更加关注对具体问题的探讨和关注,而在前期经验积累与后期方案制作中更关注具体社区元素的表征。此外,随着合作问题解决进程,“计划与执行”(55.1%,47.4%,25.0%)相关的对话持续下降,而“监控与反馈”(4.3%,5.4%,16.4%)相关的对话则持续上升,表明小组从关注“用什么具体方法解决问题”开始转向到反思“某种方法能否解决问题”。

(三)学前儿童合作问题解决话语运作的特征

本研究在对话语单句进行编码的基础上,进一步关注不同单句间话轮转换的方式。按照上述的话轮转换形式,对不同发言人获取话轮方式进行分类和统计。(见图5)从数据统计中可以发现,无论是小组还是儿童个人,“争取”式的话轮转换方式大大超过其他方式(小组总计1304,77.6%)。可见,在小组中儿童习惯于主动争取发言的机会。从这个角度上来说,小组中不同学习者获得发言权的机会是相对公平的。从小组总数上来说,“分配”式(小组总计182,10.8%)和“延续”式(小组总计195,11.6%)的话轮转换方式总量相近,前者数量略少一些。可见,发言人在结束自己的发言后,很少指定下一位发言人。这可能是因为合作小组中儿童尚未发展定向提供话轮机会的意识,同时组内尚未建立起包含发言流程等合作规范的制度。这与之前发现的小组成员很少在对话中对其他成员提供反馈意见以及较少地关注小组的组织、构建和分工等结果相一致。

此外,图5中不同发言人获取话轮的总数和表6中不同发言人说的单句总数显示,小组成员间的发言次数存在一定的差异,发言次数最多的学习者(437)在数量上约为发言次数最少的学习者(212)的两倍,显示出个体之间的差异。

四、讨论

(一)学前儿童的“松散性”合作

从上述的话语分析编码中可以发现,儿童在合作过程中,在组内建立的是一种“松散的合作”,更侧重“自我的表达”,可见儿童还缺乏团队的意识,在互动过程中仅是偶尔有涉及团队分工和团队制度的语言互动。如在第三课时的一个对话片段中(见表7),学习小组需要解决的问题是:如何规划一个社区的道路,他们需要具体完成的任务是:决定社区的形状和入口位置;决定社区不同区域的设施;决定不同颜色代表什么类型的道路;决定不同道路的分布位置。

在讨论之初,每个个体都非常积极地提出社区里可以有的道路类型和路边设施,但这些讨论像鱼吐泡泡一般发散。仅有1号儿童对3号和5号提出的道路进行了定性(3.14),认为它们都属于小路。或许这正是因为缺少维护团队组织的互动,每个儿童一定程度上有些各执己见。因此,在老师参与小组讨论前,尽管儿童在不断分享自己对“社区道路应该是什么样的”的理解(3.12,3.13),也尝试提出采取一定的行动(3.15,3.16),但他们仅仅是抛出新话题,也没有在白纸上做任何记号,只在口头上形成了一个比较片面和朴素的计划(3.19,3.23):他们的社区道路系统应该有一些小路,还有一些游乐场之类的设施。

在大多数时候,小组成员都是随机地自由发表看法,并没有固定的发言顺序与轮次,可见儿童对与他人的发言次数和频率并没有敏感性,也未形成标准化的发言规则和制度。他们更热衷于表达自己的看法,却没有关注其他儿童的发言与讨论,诚如福曼(Forman)和卡兹登(Cazden)提出的“并行交互”(parallel interaction)互动模式,[29]即个体在互动过程中能表达观点,却很少能关注其他个体的发言。这也符合中班儿童处于规则意识萌发和规则行为初步形成时期这一年龄特征。小组成员之间并不会对某一个体产生怀疑,但偶然的冲突依然是存在的。在对话片段的后半部分,5号儿童提出,他们的社区道路系统中缺少一条通向游乐场的路,并建议在主路上添加一条直通游乐场的路(3.106,3.107)。同时,3号重申了对问题要求的理解:社区里的道路要把社区里的不同区块都连接起来(3.108),间接地赞成了5号的建议。但1号认为,居民是可以通过小路与小路的连接绕到游乐场里,主路不宜随意分出更多的小路。在几个来回的话轮中(3.109,3.113),5号和3号始终没能说服1号,5号还认为小组的问题解决方案都是1号自己的想法 (3.114)。在这之后,她趴在桌子上,扭头不看其他的小组成员了。

这样的分歧产生得很快,同样消解得也很快。在3号给出新的解释以维持原样后,5号立马被“只能走路去游乐场”的设定吸引了。她的注意力转移得很快,很快忘记了要不要加一条近路的事了,开始专注装饰好这条专门给行人通向游乐场的路(3.117)。

可见,由于合作维度话语的不足,小组进入有效合作状态较慢,往往需要一定的契机,如老师的介入,否则会较长时间处于抛出新的话题、不断发散讨论的状态。但这一特点也使得合作小组很少出现分歧,即使有分歧出现,也会因为新信息的涌现而很快消散。

(二)学前儿童“多线性”问题解决

学前儿童的问题解决过程呈现出“渐进而又跳跃”的特征,同时“缺少反馈与反思”,即在合作问题解决过程中,对话随着讨论不断产生更多新的方向,产生了大量关涉解决问题的计划和方案,但很少反思這些问题解决方案可行性和实际效果。

以第五课时中的一段对话为例。(如表8所示)在这一课时中,学习小组需要解决的问题:在光秃秃的道路图上进一步增加道路设施,使居民们在社区里更好更长久地生活。

5个儿童都主要以提建议的方式进行组内表达,如在社区中加上向日葵(5.7)、指示牌(5.8)和雕像(5.9)等设施。这一问题的开放性,加之社区里丰富多样的可选设施使儿童有丰富的可选方案,这在一定程度上解释了为何学习小组的大量讨论都具有“计划与执行”的指标特征。此外,学习者也对社区道路设施的重要性,以及不同设施的功能进行了“探究与理解”,如3号学习者指出没有设施的道路系统“一点都不好看”,提出了道路设施的观赏价值。

儿童提出的问题解决方案并非单一线性的,而是多发性、跳跃式的。前一个话题往往会引出一系列新的答案,如在2号儿童提出“路边有音箱,就可以听音乐”这一建议后,5号马上联想到听音乐的姿势,提出要有坐着听音乐的地方(5.13,5.14),4号便接着建议提出在音箱边上加一个凳子(5.15)。相似地,在3号提出雕像晚上也会亮后,学习小组开始交流夜光雕像的作用。在1号提出可以抓小偷后,4号立刻受到启发,指出具有同样功能的设施:监控摄像头(5.22)。可见,这一阶段的儿童有着丰富的想象力,具有想说、敢说、喜欢说的表达特征。

但另一方面,受限于中班兒童认知发展水平,尽管他们在思考问题或解决问题时,逐渐能够脱离实际动作与具象,进行简单的是非判断、概括分类与因果推理,提出了多元的解决计划,但这些计划内容往往很难在组内获得反馈,即儿童并未探讨其他小组成员提出的解决方法是否合理、是否最佳,不同的方法如何选择、组织在一起,甚至很少进一步展开讨论。在30余个话轮中,仅在探讨摄像头的安放位置时,1号对4号提出的“要在房子旁边”发表了评价(5.25,5.26)。在大部分情况下,随着下一位学习者提出新的方案,子话题就直接跳转。在最后“道路规划”的设计图作品中,几乎所有的想法都一一呈现在最后的超轻黏土作品中,并未经过筛选等过程。学习小组的问题解决并未按照“探究与理解”“表征与形成”“计划与执行”“监控与反馈”的流程进行,而往往是通过“计划与执行”的方式构建和发展对问题情境的认知,对社区设施进行图像表征。同时,学习小组很少进行监控与反思,这使他们的问题解决方案往往只是所有人意见的简单叠加。

(三)儿童学习角色促进参与合作问题解决

在中班儿童的合作问题解决过程中,儿童角色和学习身份对合作问题解决也存在一定的影响。以表7的课堂对话片段为例,学习小组需要解决的问题是:如何规划一个社区的道路,需要能满足这些条件——社区的居民可以到社区的任何一个角落,社区的道路有主干道路和次级道路之分。教师请1号儿童担任主笔,由1号呈现和其他成员一起探讨的解决方案。

从该对话片段中可以发现,在教师指定1号为主笔人之后,1号儿童随即成了整个团队话语互动的中心。无论从说话轮次还是数量上,他都占据了优势。也因为他要决定最终方案的呈现效果,所以他与每一个学习者都会发生互动,以回应其他学习者的提议。如,面对其余成员对于“要多一条小路”的提议时,1号先评价了5号没有明确每条路通向何处,在5号再次强调要求后,1号再次解释通向游乐场的可行方案。而在2号也开始提出和5号相同的解决方案时,1号则评价这个联通方案将车行道与人行道混为一谈,不具有可行性。可见1号在“监控与反馈”话语数量明显多于其他成员,与其他成员相比具有更多的话语权。

这个对话片段与表8的对话内容形成了对比。在表8的合作问题解决过程中,教师并未强调儿童学习过程中的角色差异,也未限制任何成员在合作问题解决中的能力与权力。在这个情境中,不同学习者的话语分配就显得更加均匀,个体的话语类型特征更加趋同。

(四)教师的指导推动合作问题解决

教师对儿童合作问题解决的指导是很有必要的,因为这可以“帮助儿童分析方案执行结果以完善他们的解决方案”。[30]在第六课时《社区帮帮忙》中,教师给出了两个真实的问题情境,请学习小组解决“坐轮椅的奶奶”“养宠物狗的叔叔”在社区出行上面遇到的困难。其中儿童对话如表9所示。

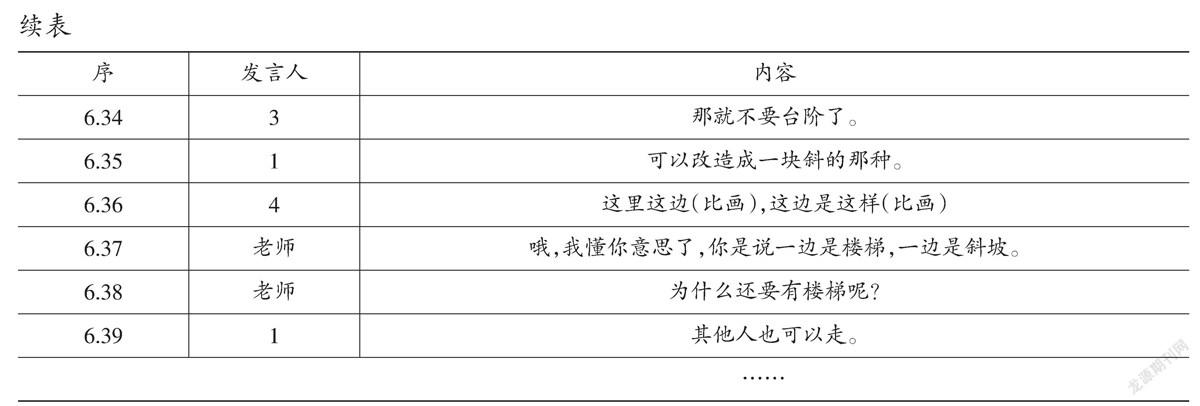

在教师未干预小组合作问题解决时,学习小组虽然基于生活经验,踊跃提出了不同问题解决方案,但全都脱离了项目情境与任务要求。可见,一方面,学习小组并未就问题的含义、要求、限制因素等进行充分的讨论,因此他们所提议的行动缺乏“探索和理解”的支持,即解决问题应采取的行动缺少对问题的正确认识。另一方面,他们也未能组织他们的讨论以探讨计划的可行性。教师在发现这一问题后,开始引导儿童关注问题的限制因素,如“老奶奶不能行走”“老奶奶不能随时随地找到协助者”,这些限制因素的发现使学习者意识到现有方案都存在一定的缺陷。接着,教师进一步引导儿童重新审视项目主线,使儿童从社区道路建设的角度构建对问题的理解。最后,教师指引儿童比较1号与4号提出的方案,以便他们在讨论问题时理清问题解决行动的优劣性,对可行的问题解决方案达成共识。

为了成功地解决问题,合作小组解决问题的行动需要基于对问题的讨论(从“建立共识”到“采取行动”),也需要反复考虑、比较解决问题的多种途径(从“采取行动”到“采取合适的行动”)。但是,现实情境下,小组的合作问题解决过程并未完成这两个转变的成功衔接,甚至必要讨论会被学习者们忽视。因此,教师的指导适时推动了小组互动,为儿童搭建了从“建立共识”到“采取行动”,从“采取行动”到“采取合适的行动”的支架,从而最终促成儿童共同合作解决问题。

五、启示与建议

近十几年来,世界范围内都在进行素养本位的教育改革,合作问题解决也在各国教育政策和改革方案中颇受重视。学前儿童正处于社会交往与认知能力发展的关键期,如何促进合作问题解决能力的发展是教学的重要问题。在上文的研究中可以看到,在教学中教师需要实施不同于传统教学的项目化学习,从而创设合作问题解决的情境与氛围,提供儿童开展小组合作问题解决的机会,丰富儿童合作问题解决的经历。在这个过程中,儿童的合作比较松散,问题解决也是多线性的,因此需要进一步细化合作问题解决过程中的监控与指导,将小组合作的时间进一步细致划分,即设计小单位的小组合作时间,如3分钟进行问题的讨论,进一步明晰需要完成的任务究竟是什么。鉴于儿童在合作问题解决过程中缺乏反思、自我监控等元认知能力,则可以增加分享交流环节中的“说出”技术,请儿童分享合作问题解决中的思考过程,比较解决方案的优劣等,有意识地引导儿童进行回顾和反思。基于儿童的表达,教师才能判断和监控儿童合作问题解决的阶段与水平,从而提供相应的指导与支持。儿童在合作问题解决过程中,客观上会存在游离和无意识的状态,因此角色设计和任务分工能够有效地促进儿童在这一过程中的卷入程度,更好地投入到合作问题解决之中。

参考文献:

[1]ROSCHELLE J, TEASLEY E D. The construction of shared knowledge in collaborative problem solving[C]//O‘MALLEY C. Computer supported collaborative learning. Berlin: Springer,1995:69-97.

[2][5]HESSE F, CARE E, BUDER J, et al. A framework for teachable collaborative problem solving skills[C]//GRIFFIN P C. Assessment and teaching of 21st century skills: methods and approach. Berlin:Springer Netherlands,2015:38-56.

[3]OCDE. PISA 2012 assessment and analytical framework: mathematics, reading, science, problem solving and Financial Literacy[EB/OL].(2013-02-11)[2021-01-25] https://doi.org/10.1787/9789264190511-en.

[4][23]OECD. The PISA 2015: draft collaborative problem solving framework[EB/OL].(2013-09-17)[2021-03-20]https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft PISA 2015 Collaborative Problem Solving Framework.pdf.

[6]HAO J, LIU L, DAVIER A V, et al. Collaborative problem⁃solving skills versus collaboration outcomes: findings from statistical analysis and data mining[R]. Proceedings of the 9th International Conference on Educational Data Mining. Raleigh, North Carolina, USA: International Educational Data Mining Society (IEDMS),2016:382-387.

[7]ANDREWS J J, KERR D, MISLEVY R J, et al. Modeling collaborative interaction patterns in a simulation⁃based Task[J]. Journal of Educational Measurement,2017,54(1):54-69.

[8]TAWFIK A A, SÁNCHEZ L & SAPAROVA D. The effects of case libraries in supporting collaborative problem⁃solving in an online learning environment[J]. Technology, Knowledge & Learning,2014(19):337-358.

[9]DILLENBOURG P, TRAUM D. Sharing solutions: persistence and grounding in multimodal collaborative problem solving[J]. The Journal of the Learning Sciences,2006,15(1):121-151.

[10]钟煊妍,林晓凡.融入认识论的游戏式学习促进学生合作问题解决的策略研究[J].创新教育研究,2020,8(3):6.

[11]PRUNER M, LILJEDAHL P. Collaborative problem solving in a choice⁃affluent environment[J]. ZDM: the international journal on mathematics education,2021(01):18.

[12]NONOSE K, KANNO T, FURUTA K. Effects of metacognition in cooperation on team behaviors[J]. Cognition, technology & work,2014,16(3):349-358.

[13]HADWIN A, OSHIGE M. Self?regulation, coregulation, and socially shared regulation: exploring perspectives of social in self⁃regulated learning theory[J]. Teachers College Record,2011,113(2):240-264.

[14]LOPEZ F G, GOVER M R, LESKELA J, et al. Attachment styles, shame, guilt, and collaborative problem⁃solving orientations[J]. Personal Relationships,1997,4(2):187-199.

[15]TSAN J, BOYER K E, LYNCH C F. How Early Does the CS gender gap emerge: a study of collaborative problem solving in 5th grade computer science[R]. Proceedings of the 47th ACM technical symposium on computing science education. New York: Association for Computing Machinery,2016:388-393.

[16]KUO C Y, WU H K. Toward an integrated model for designing assessment systems: an analysis of the current status of computer⁃based assessments in science[J]. Computers & Education,2013,68(10):388.

[17]CHEN L, INOUE K, GODA Y, et al. Exploring factors that influence collaborative problem solving awareness in science education[J]. Technology, Knowledge and Learning,2020,25(2):1-30.

[18]SANDRA J, FERNANDO G S, VICENTE N, et al. Children’s acceptance of a collaborative problem solving game based on physical versus digital learning spaces[J]. Interacting with Computers,2018(3):187-206.

[19]BROWNELL C A, RAMANI G B, ZERWAS S. Becoming a social partner with peers: cooperation and social understanding in one⁃and two⁃year⁃olds[J]. Child Development,2006,77(4):803-821.

[20]ENDEDIJK H M, CILLESSEN A, COX R, et al. The role of child characteristics and peer experiences in the development of peer cooperation[J]. Social Development,2015,24(3):521-540.

[21]TUDGE J, WINTERHOFF P. Can young children benefit from collaborative problem solving? Tracing the effects of partner competence and feedback[J]. Social Development,2010,2(3):242-259.

[22]钟启泉.“课堂话语分析”刍议[J].全球教育展望,2013(11):10-20.

[24]黄国文.语篇分析概要[M].长沙:湖南教育出版社,1988:162.

[25]SACKS H, SCHEGLOFF E A, JEFFERSON G. A simplest systematics for the organization of turn taking for conversation[J]. Language,1974,50(4):696-735.

[26]THOMAS, J W. A review of research on project?based learning[R/OL].(2000-03-01)[2019-10-11].http://www.autodesk.com/foundation.

[27]Buck Institute of Education. What is project based learning?[EB/OL].(2018-01-23)[2020-12-11]. https://www.pblworks.org/what⁃is⁃pbl.

[28]BELL S. Project⁃based learning for the 21st century: skills for the future[J]. Clearing House,2010,83(2):39-43.

[29]FORMAN E A, CAZDEN C B. Exploring vygotskian perspectives in education: the cognitive value of peer interaction[C]//WERTSCH J. Culture, communication, and cognition: vygotskian perspectives. Cambridge: Cambridge University Press,1985,7(27-28):139-157.

[30]CHEN C H. Promoting college students’ knowledge acquisition and ill⁃structured problem solving: Web⁃based integration and procedure prompts[J]. Computers and Education,2010,55(1):292-303.

The Characteristics of Preschool Children’s Collaborative Problem Solving by Analysis on Their Discourse in the Project⁃based Learning

Shanyun He, Shuang Chen

(School of Education, Zhejiang University, Hangzhou 310058 China)

Abstract: Collaborative problem solving is an important competence for children. This study used discourse analysis to investigate the characteristics of children’s collaborative problem solving in the project⁃based learning. It is found that children tend to establish collaboration by establishing a common understanding of information and negotiating appropriate problem solutions, and tend to solve problems by exploring the connotation of problems and planning specific programs and actions. Children are used to actively striving for the opportunity to speak, and rarely designate members to speak or speak alone for a long time. Children’s role in the learning process and teachers’ guidance have a certain impact on the process of collaborative problem solving. It’s necessary for teachers to not only provide more chances for children to solve problems collectively, but also give more specific guidance in children’s collaboration process.

Key words: collaborative problem solving, project⁃based learning, discourse analysis

稿件编号:202109270004;作者第一次修改返回日期:2021-12-17;作者第二次修改返回日期:2022-01-04

基金項目:浙江省教育科学规划课题“重构幼儿的学习经历:幼儿园可持续发展课程的构建和实践研究”(编号:2020SCG202)

通讯作者:何珊云,浙江大学教育学院副教授,博士,E-mail:heshanyun@126.com