职场母亲对0~3岁婴幼儿的照护现状及其托育意愿

安锦姬 王萍 金香花 白美花

[摘 要] 当前已有关于托育服务需求与发展的研究通常忽略了家庭“愿不愿意托育”这一前提。为了解职场母亲的照护情况及其实际托育意愿,本研究以623名职场母亲为研究对象,采用问卷法与访谈法进行调查。结果发现,职场母亲普遍存在照护时间较长、育儿压力较大、所获支援较少的问题。然而,即便面临如此大的照护困难,80%以上的职场母亲不愿意把0~2岁的孩子送去托育;在孩子2~3岁时,仍有半数以上的职场母亲不愿托育。导致这一现象出现的主要原因是职场母亲普遍持有“母亲是0~3岁儿童首要且最佳照护者”的育儿观念。由于职场母亲对托育不认同,要缓解其兼顾工作和育儿的压力,就需要充分发挥职场支援的作用,尤其是要增加职场母亲在工作时间上的弹性;创建精准社区支援,为有职场母亲的家庭提供更具针对性的育儿支援;理性发展公共托育机构,支持已获得普遍认可的幼儿园拓展托育服务。

[关键词] 婴幼儿照护;职场母亲;托育意愿

一、问题提出

斯温(Swain)等心理学家对不同婴幼儿照护主体的神经系统生理机制进行过一系列研究,证明了人脑中确实存在敏感反应养育行为的神经回路,[1]且父母比非父母成人有优势、[2]女性比男性更有优势。[3]在响应来自子女的刺激时,母亲的神经回路激活状态最为活跃,可见母亲是婴幼儿照护的天然主体。在“男主外、女主内”的传统社会中,母亲自然而然地承担着婴幼儿照护的责任。然而,随着社会与经济的发展、女性地位的提高,我国参与劳动的25~55岁女性已超过90%,[4]这使得职场母亲承担的婴幼儿照护责任与社会责任之间产生了矛盾,[5]职场母亲的婴幼儿照护面临着“兼顾两者很难”的处境。[6]为此,国家卫生健康委员会近几年连续出台多项鼓励公共托育发展的政策,[7]婴幼儿照护逐渐从家庭内部的“私事”转变为“公共事务”。[8]

从0~3岁婴幼儿照护相关调查结果来看,家庭的婴幼儿照护负担与托育的实际需求之间存在矛盾。一方面,育龄妇女抱怨无人照护孩子,所以不愿意生孩子。《2006—2016年中国生育状况报告》显示,33.2%的育龄妇女将“没人带孩子”列为不愿生育的主要原因。[9]另一方面,对部分一线城市公共托育服务的调查显示,托育机构面临着生源不足、运营亏损而即将关闭的现状。[10]这说明职场母亲虽然面临婴幼儿照护的艰难处境,但她们未必愿意把孩子送入托育机构。

然而,已有研究往往根据婴幼儿照护现状提出托育发展建议,[11]或根据生育意愿直接预测托育服务资源需求规模,[12]或在直接假定家庭有托育意愿的基础上调查托育需求,[13]如家庭需要的托育类型、课程、时间、师资、费用等,[14]而忽略了家庭“愿不愿意托育”这一前提。对此,本研究将深入调查职场母亲的婴幼儿照护现状与实际托育意愿,以及两者之间的关系,主要研究内容包括职场母亲承担婴幼儿照护责任的实际情况,如照护时长、育儿压力以及她们获得的育儿支援;职场母亲对不同年龄段婴幼儿的托育意愿及其具体需求,从而更客观地把握职场母亲在婴幼儿照护上的实际情况,为构建良好公共托育服务体系提供实证支持。

二、研究方法

(一)调查对象

本研究以吉林省延边地区婴幼儿职场母亲作为调查对象,以分层抽样方式(“2~3岁幼儿的母亲”“3~4岁幼儿的母亲”)收回741份问卷,其中有效问卷有623份,有效率为84.1%。研究中职场母亲是指具有所从事的服务于社会并作为主要生活来源的工作的母亲,具体职业类型依据全国第七次人口普查标准中的8大类型进行划分。由于在实际收集问卷过程中无法提前辨别“职场母亲”与“全职母亲”,因此在8大职业类型以外另加“无职业”选项,选此项结束整个问卷答题。调查对象的职业类型中,“农、林、牧、渔业生产及辅助人员”仅4人,“生产制造及有关人员”仅7人,“军人”仅1人,由于这三类人员样本量太少难以获得正确的研究结果,因此将此三类人员与“其他从业人员”归为一类进行分析。最终成为调查对象的职场母亲的人口统计学背景具体情况如下。(见表1)

(二)调查工具

1. 问卷设计

本研究问卷分为照护现状、托育意愿两个部分。

照护现状的问卷由“照护者与照护时长”“育儿压力”“所获育儿支援”3个部分构成。首先,照护者与照护时长的实际情况调查根据被试母亲的实际情况填写不同年龄段婴幼儿的主要照护者、不同照护者的照护时长等。其次,育儿压力的问卷主要参考日本学者清水嘉子设计的《0~6岁幼儿母亲育儿压力量表》,[15]以及对此进行本土化的李雨霏、袁瑜翎、王玲艳等设计的《0~3岁婴幼儿母亲育儿压力量表》。[16]此量表为李克特4点计分量表(完全不符合=1分,基本不符合=2分,基本符合=3分,完全符合=4分,分值越高表明压力越大)。本研究借鉴了上述量表的“体力不济”“育儿束缚”“育儿担心”“育儿不安”“支配孩子无能感”“育儿环境不完备”“社会脱节”“育儿社会压力”“丈夫育儿不协助”9个维度33个项目,另外结合我国国情与家庭育儿情况以及正式发放问卷前对10名被试进行预测与访谈的结果增加了“育儿支出”与“家务繁重”2个维度的6个项目,共计39个项目。再次,职场母亲所获育儿支援维度主要参考韩国学者卢盛香(Rho SungHyang)设计的职场母亲对0~1岁婴儿的照护现状调查问卷中“祖辈亲属支援”“父亲支援”“托育机构支援”“保姆支援”“职场支援”5个维度,[17]改编成17个项目。此量表为李克特5点计分量表(完全不符合=1分,基本不符合=2分,一般=3分,比较符合=4分,完全符合=5分,分值越高表明支援越大)。

托育意愿是指職场母亲为0~3岁婴幼儿照护寻求托育机构服务的态度。本研究采用自编问卷,分为托育意愿与托育顾虑、托育需求。首先,职场母亲真实填写对不同年龄段婴幼儿的托育意愿,此量表为李克特5点计分量表(3岁之前不愿托育=1分,2岁开始愿意托育=2分,1岁开始愿意托育=3分,6个月开始愿意托育=4分,出生后开始愿意托育=5分,分值越高表明托育意愿越大)。接着,“托育顾虑”借鉴陈偲、陆继锋所分析的托育机构面临的挑战维度(不愿托育的理由),[18]此量表为李克特5点计分量表(完全不符合=1分,基本不符合=2分,一般=3分,比较符合=4分,完全符合=5分,分值越高表明顾虑越大)。“托育需求”借鉴高琛卓、杨雪燕、井文所调查的家庭托育服务的需求偏好维度(需要的托育类型、托育内容),[19]此量表为李克特5点计分量表(完全不符合=1分,基本不符合=2分,一般=3分,比较符合=4分,完全符合=5分,分值越高表明需求越大)。

本研究在预调查中收集了112份问卷,经过SPSS 22.0精确计算并参照统计学相关标准,计算得到照护现状KMO值为0.855、托育意愿KMO值为0.846,两个维度KMO值均在0.8以上,可解释为相关矩阵适合进行探索性因素分析,结构效度良好。接着检验克伦巴赫系数,结果显示照护时长的α系数为0.884、育儿压力的α系数为0.945、所获育儿支援的α系数为0.812、托育意愿的α系数为0.824,四个维度的α系数均在0.8以上,说明问卷内部一致性值得信赖。

2. 访谈提纲

本研究的访谈目的是论证并进一步了解研究结果,因此访谈提纲主要针对数据分析结果而设计。本研究根据已分析的研究结果制定了如下访谈提纲:第一,为什么您是0~3岁婴幼儿的主要照护者?第二,为什么您会觉得育儿压力较大?第三,为什么祖辈亲属的婴幼儿照护无法缓解您的育儿压力?第四,为什么您在缺乏足够支援的情况下,不愿意将孩子送去托育?访谈资料主要用于讨论部分。

(三)研究过程

本研究的问卷收集时间为2021年5月至6月。从幼儿园托班或者小班寻找2~3岁、3~4岁的幼儿母亲作为被试,幼兒园是被试较为集中的场所,幼儿母亲的职业涵盖了各种职业类型,相比在部分职场、早教机构中寻找被试更全面、更有效率。研究应用问卷星答题方式收集数据,要求职场母亲真实填写人口统计学背景资料与婴幼儿照护情况,问卷为匿名填写,并保证调查结果只用于本次研究。对于收集上来的问卷,运用SPSS 22.0整理与分析有效数据。问卷数据分析结束以后,针对幼儿园推荐的8名0~3岁婴幼儿职场母亲进行了访谈调查,每位访谈对象的访谈时间为1~2小时。

三、研究结果与分析

(一)职场母亲的0~3岁婴幼儿照护现状

本研究对照护现状的“照护者与照护时长”“育儿压力”“所获育儿支援”3个维度,先呈现描述统计结果,再分析不同人口统计学变量对各维度产生的差异。

1. 照护者与照护时长

关于0~3岁婴幼儿主要照护者的调查结果如下。(见表3)

从不同年龄阶段婴幼儿主要照护者的频次与百分比分析结果来看,0~3岁的婴幼儿基本由祖辈亲属、母亲来进行照护。在0~6个月时,婴幼儿第一照护者是母亲,6个月开始第一照护者从母亲变为祖辈亲属,之后1~2岁、2~3岁时母亲成为第二照护者。职业保姆与托育机构比重一直不高,但托育机构参与婴幼儿照护的比重呈现上升趋势,职业保姆比重则呈现下降趋势。然而,父亲在婴幼儿0~3岁期间进行照护的占比一直呈极少状态,说明父亲基本没有承担0~3岁婴幼儿的主要照护责任。

进一步分析职场母亲对不同年龄段婴幼儿的照护时长,分析结果如下。(见表4)

职场母亲对0~6个月婴儿的照护时长均值是15.01小时,之后呈逐渐下降趋势。职场母亲照护0~3岁婴幼儿的总均值是9.54小时,说明0~3岁婴幼儿的职场母亲在工作以外的时间基本都用于婴幼儿照护。

进一步考察不同人口统计学变量对职场母亲照护现状的影响发现,职场母亲在人口统计学变量中属于类别变量,职场母亲照护时长属于连续变量,因此采用了F检验。结果发现,人口统计学变量中的“学历”(F=20.42,P=0.000)、“年收入占比”(F=9.04,P=0.000)、“职业类型”(F=20.98,P=0.000)会影响照护时长。具体而言,“学历”“年收入占比”越高,照护时间越短;职业类型为“党政国家机关、群团和社会组织、企事业单位负责人”“专业技术人员”“办事人员和有关人员”的职场母亲比 “社会生产与生活服务人员、其他从业人员”的照护时间短。而生育年龄、子女数对照护时长不存在显著差异。(见表5)

2. 育儿压力

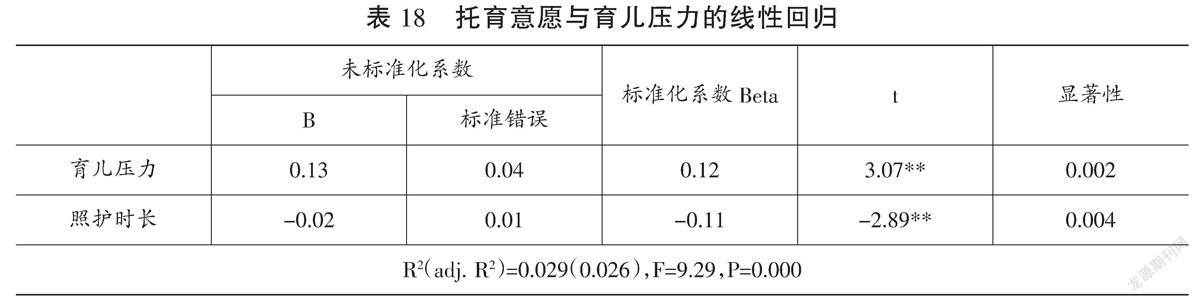

职场母亲育儿压力均值为2.75,高于中位数2.0,说明职场母亲的育儿压力较大。从育儿压力的3个维度“个人”“家庭”“社会”的均值来看,最大压力是来自职场母亲自身,“个人”压力均值为2.83。(见表6)

考察人口统计学变量对职场母亲育儿压力的差异,结果发现职场母亲的生育年龄、子女数、学历、职业类型、年收入占比均在育儿压力方面不存在差异。

3. 所获育儿支援

职场母亲“所获育儿支援”的均值为1.92,低于中位数2.5,说明职场母亲获得的育儿支援较少。其中,“职场支援”均值是3.43,“祖辈亲属支援”均值是2.78,属于较好水平,“父亲支援”均值是2.45,属于中等水平。“托育机构支援”与“保姆支援”均值小于1.0,属于低水平,说明托育机构与职业保姆对职场母亲的婴幼儿照护并没有带来实质性帮助。(见表7)

由于职场母亲所获育儿支援中的“职场支援”均值最高,因此进一步分析职场支援具体内容,分析结果如下。(见表8)

就职场支援的5个项目统计结果而言,除“工作时间有弹性”以外其余项目的均值均在3.0以上,说明职场母亲在生育时、同事间、领导处、工作任务方面基本获得了理解与照顾。“工作时间有弹性”这一项目的均值低于其他项目,说明工作时间的调整方面获得的支援相对较少。

进一步分析人口统计学变量对“所获育儿支援”的影响,发现人口统计学变量中“学历”(F=12.64,P=0.000)、“职业类型”(F=5.62,P=0.000)、“年收入占比”(F=4.46,P=0.000)会影响职场母亲“所获育儿支援”。具体而言,“学历”越高所获育儿支援越多,职业类型为“党政国家机关、群团和社会组织、企事业单位负责人”“专业技术人员”“办事人员和有关人员”的职场母亲比“社会生产、生活服务人员”“其他从业人员”所获育儿支援更多;“年收入占比”方面,职场母亲与父亲经济收入相当时,所获育儿支援更多。而生育年龄、子女数对“所获育儿支援”不存在显著差异。(见表9)

(二)职场母亲的0~3岁婴幼儿托育意愿

1. 托育意愿

就职场母亲的托育意愿描述统计结果而言,“托育意愿”均值为2.01,低于中位数2.5,说明职场母亲对于0~3岁婴幼儿的托育意愿较低。(见表10)

分析职场母亲对不同年龄阶段婴幼儿托育意愿的频次与百分比,发现职场母亲的“不愿托育”占比始终高于“愿意托育”。在子女0~2岁时,有80%以上的职场母亲不愿托育;在子女2~3岁时,仍有50%以上的职场母亲不愿托育。(见表11)

进一步分析人口统计学变量对“托育意愿”的影响,结果发现职场母亲的人口统计学变量对托育意愿不存在显著差异。

2. 托育顾虑与托育需求

首先,不愿将0~3岁婴幼儿托育的职场母亲的“托育顾虑”按照百分比从高到低的顺序分别是“想陪伴孩子成长”(72.5%)、“担心保教质量”(32.6%)、“费用过高”(29.4%)、“担心孩子无法适应”(22.2%)。“想陪伴孩子成长”的百分比远高于其他选项,可解释为职场母亲托育意愿较低的主要原因。(见表12)

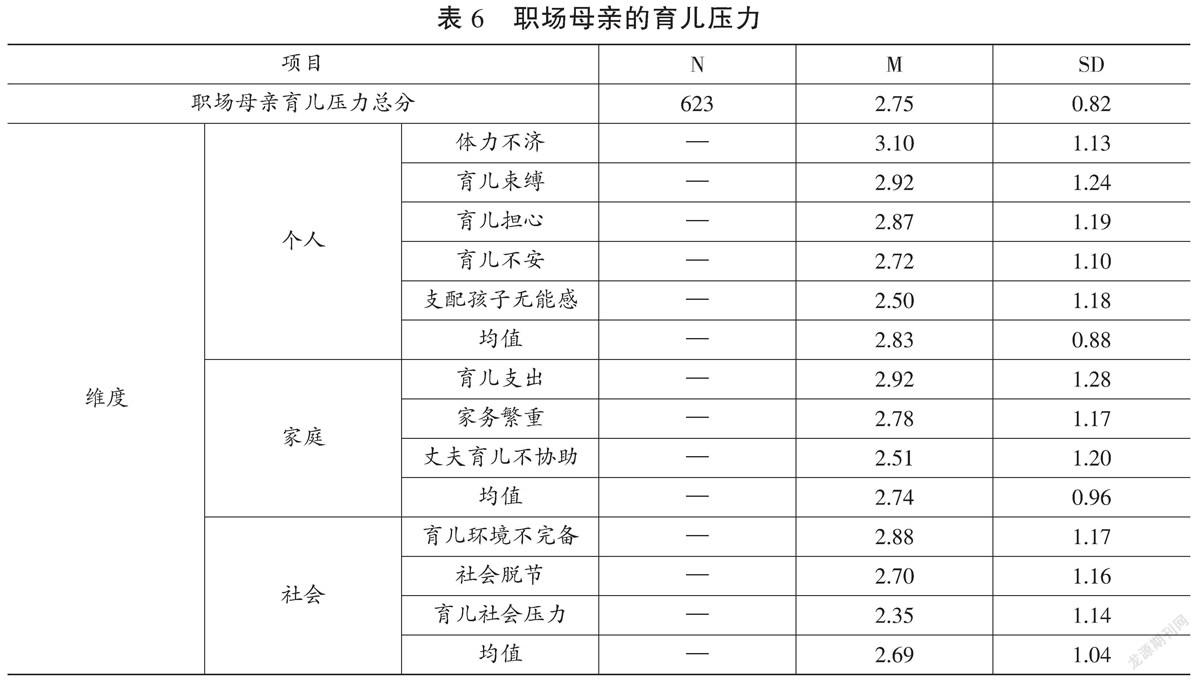

其次,愿意将0~3岁婴幼儿托育的职场母亲的“托育需求”包括“托育类型”与“托育内容”两部分。从“托育类型”均值分析结果来看,“全天托育”“临时托育”均值高于中位数2.5。“托育内容”均值均高于中位数,说明职场母亲重视托育内容的所有方面,对托育内容的要求既高且全面。(见表13)

(三)职场母亲的婴幼儿照护现状与托育意愿相关分析

1. 照护时长、育儿压力、所获育儿支援的相关分析

就职场母亲的“照护时长”“育儿压力”“所获育儿支援”三者的相关分析结果而言,“所获育儿支援”与“照护时长”的相关系数为-0.24,P值为0.000,在0.001水平上显著相关。“所获育儿支援”与“育儿压力”的相关系数为-0.11,P值为0.006,在0.01水平上显著相关。“照护时长”与“育儿压力”之间不存在相关关系。(见表14)

(1)所获育儿支援与照护时长的线性回归。

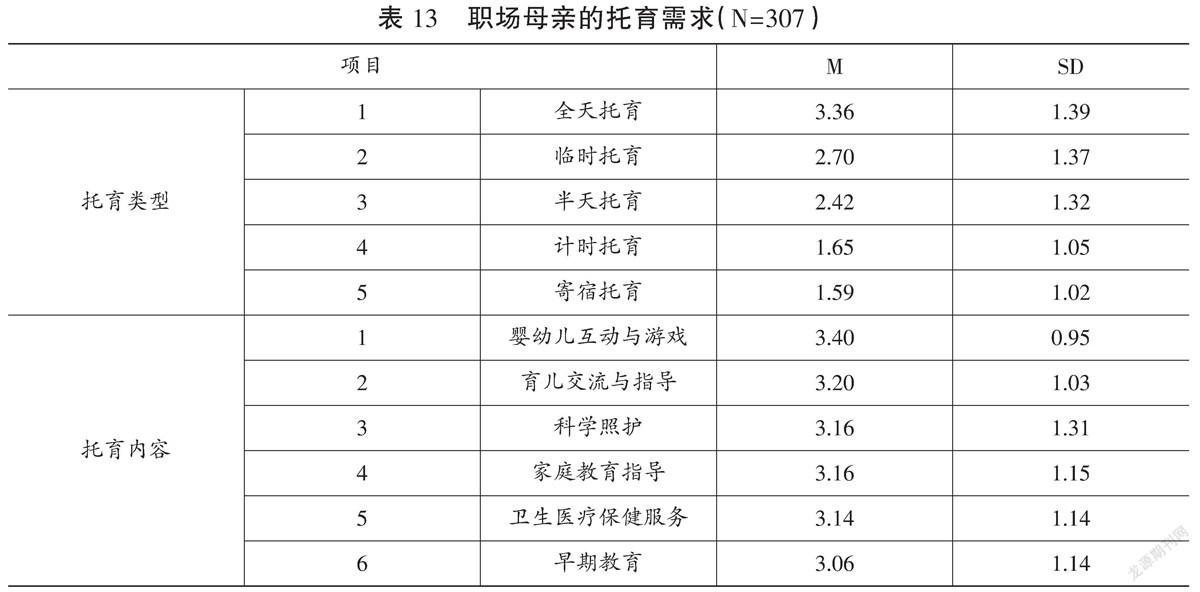

进一步分析所获育儿支援的5个维度与职场母亲照护时长的线性回归,分析结果如下。(见表15)

“所获育儿支援”5个维度检验对职场母亲“照护时长”的影响中,“职场支援”与“托育机构支援”由于分析结果不显著而被排除在外。“祖辈亲属支援”“父亲支援”“保姆支援”模型的F值是23.34、P值是0.000,在0.001水平上说明了“照护時长”的变化;“祖辈亲属支援”“父亲支援”“保姆支援”能够解释职场母亲“照护时长”总变化量的15.2%。

对“祖辈亲属支援”“父亲支援”“保姆支援”个别贡献度与显著性的检测结果显示,对职场母亲“照护时长”产生影响的变量是“祖辈亲属支援”(t=-9.74,P=0.000)、“父亲支援”(t=3.64,P=0.000)、“保姆支援”(t=-4.51,P=0.000),说明这3个变量是影响职场母亲照护时长的因素。从3个变量的相对贡献度标准化系数来看,对“照护时长”产生影响的顺序是“祖辈亲属支援”“保姆支援”“父亲支援”。“祖辈亲属支援”“保姆支援”这两个变量与“照护时长”均是负相关,说明祖辈亲属与保姆支援在一定程度上减少了职场母亲对婴幼儿的照护时长。而“父亲支援”与“照护时长”正相关,说明父亲支援在一定程度上增加了职场母亲对婴幼儿的照护时长。

(2)所获育儿支援与育儿压力的线性回归。

所获育儿支援的5个维度与职场母亲“育儿压力”的线性回归分析结果如下。(见表16)

“育儿支援”5个维度检验对职场母亲“育儿压力”的影响中,“祖辈亲属支援”“保姆支援”“托育机构支援”的分析结果由于不显著而被排除在外。“职场支援”“父亲支援”模型的F值是4.98、P值是0.000,在0.001水平上说明了“育儿压力”的变化,能够解释职场母亲“育儿压力”总变化量的3.1%,相关水平并不高。

对“职场支援”“父亲支援”个别贡献度与显著性的检测结果显示,对职场母亲“育儿压力”产生影响的变量是“职场支援”(t=-3.79,P=0.000)、“父亲支援”(t=-2.47,P=0.014)。从这两个变量的相对贡献度标准化系数来看,对“育儿压力”产生影响的顺序是“职场支援”“父亲支援”。“职场支援”“父亲支援”与“育儿压力”负相关,说明“职场支援”“父亲支援”在一定程度上可缓解职场母亲的育儿压力。而“祖辈亲属支援”“保姆支援”“托育机构支援”并不能对职场母亲的育儿压力产生影响。

2. 照护现状、托育意愿的相关分析

(1)托育意愿与照护现状的相关分析。

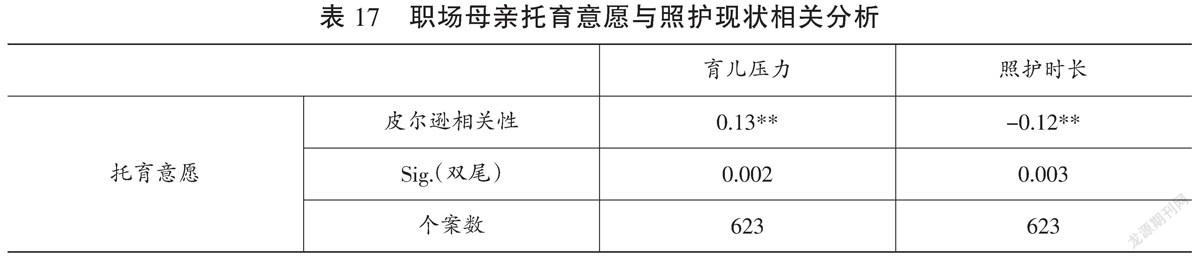

对托育意愿与职场母亲照护现状的3个维度进行相关分析,结果如下。(见表17)

在照护现状的3个维度中,只有“所获育儿支援”对“托育意愿”不存在显著相关,“照护时长”“育儿压力”均显著相关。“托育意愿”与“育儿压力”的相关系数为0.13、P值为0.002,在0.01水平上显著相关;“托育意愿”与“照护时长”的相关系数为-0.12、P值为0.003,在0.01水平上显著相关。因此,下面“托育意愿”的线性回归将对“育儿压力”与“照护时长”进行检验。

(2)托育意愿与照护时长、育儿压力的线性回归。

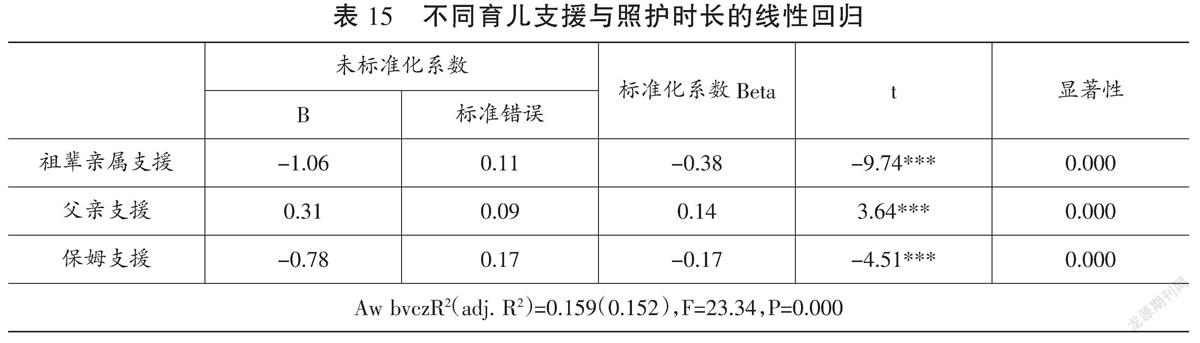

不同托育意愿与职场母亲“育儿压力”的线性回归分析结果如下。(见表18)

结果显示,“托育意愿”与“育儿压力”“照护时长”模型的F值是9.29、P值是0.000,在0.001水平上说明了“托育意愿”的变化;“育儿压力”“照护时长”能够解释职场母亲“托育意愿”总变化量的2.6%,相关水平并不高。

“育儿压力”“照护时长”个别贡献度与显著性的检测结果显示,对职场母亲“托育意愿”产生影响的变量是“育儿压力”(t=3.07,P=0.002)、“照护时长”(t=-2.89,P=0.004)。从两个变量的相对贡献度标准化系数来看,对“托育意愿”产生影响的顺序是“育儿压力”“照护时长”。“育儿压力”与“托育意愿”正相关,说明较大的“育儿压力”在一定程度上成为愿意托育的理由;而“照护时长”与“托育意愿”负相关,说明照护时间越长的职场母亲越不愿托育。

四、讨论

调查结果显示,职场母亲对0~3岁婴幼儿的照护时间较长,育儿压力较大,所获育儿支援却较少;在托育意愿方面,整体呈较低状态,特别是在子女0~2岁时职场母亲的托育意愿极低;托育意愿与照护时长、育儿压力存在显著相关关系,但能够解释总变化量的程度较低。

(一)照护时长问题:为什么职场母亲是主要照护者

研究结果表明,在婴幼儿0~6个月时,绝大多数职场母亲是主要照护者。我国《劳动法》规定女性产假最低为98天,而实际上大部分省份的女性产假为128~158天。[20]《劳动法》规定的产假制度,是职场母亲承担这一阶段婴幼儿照護责任的主要原因。

但是,为什么产假结束以后还是有较大比例的职场母亲仍然承担主要照护责任呢?从职场母亲用于婴幼儿照护的平均时间来看,返回职场的母亲仍把工作以外的大部分时间都用来照护孩子。有研究认为,0~3岁婴幼儿照护“家负全责”是“政府缺位”与“社会失职”“市场失灵”所导致的。[21]但本研究的访谈资料分析结果却显示,这一观点并不全面。职场母亲表示:“0~3岁是孩子一生中最需要母爱的关键期,需要妈妈亲自照顾”“孩子的爷爷奶奶只是在帮我‘养’孩子,而我是要‘养育’孩子”……职场母亲普遍具有为孩子提供高质量照护的育儿观念,这是她们主动承担照护责任的重要原因。

(二)育儿压力问题:为什么“个人”维度压力最高

“育儿压力”的3个维度都普遍较高,但其中均值最高的维度是“个人”,说明职场母亲的育儿压力更多来自自身。这一研究结果与一项包括全职母亲在内的育儿压力调查结果相同,该研究认为这是由于母亲缺乏育儿自信所导致的。[22]特别要指出的是,本研究的被试中88.8%的职场母亲具有大专及以上学历。为什么教育背景、社会背景都没能提高职场母亲的育儿自信呢?

目前,我国育儿杂志普遍强调“母亲是0~3岁儿童首要且最佳照护者”的观点。[23]“好母亲”的话语体系在提高职场母亲育儿观念的同时,也在加剧她们的育儿压力。因此,职场母亲一方面因自己无法亲自照护0~3岁子女而焦虑,另一方面又为“我不是好的照护者”而自责。过于追求教育理想,往往会忽视教育现实,从而造成更不利的局面。正如一位访谈对象说:“每当孩子身心发展不如意或者生病时,我感觉自己就是罪人。”“好母亲”话语体系让职场母亲的婴幼儿照护在难以顾及两者的同时,又被赋予了极大意义,这是造成职场母亲育儿压力的重要原因。

(三)育儿支援问题:为什么祖辈亲属支援无法缓解压力

祖辈亲属是职场母亲婴幼儿照护的第一支援者,承担6个月以上婴幼儿的照护时间最长,却无法缓解职场母亲的育儿压力。一直以来,祖辈亲属照料常因“观念落后”“溺爱”等原因备受批判。[24]祖辈亲属婴幼儿照护具有经验性与负效性特征,是其无法获得职场母亲认可的重要原因。

但是,研究者还想提出另一种解释。一位职场母亲曾在访谈中表示:“我很想参与她成长的每一关键时刻,但时常因为不知道如何权衡工作和育儿而感到困惑,最终不得不依赖长辈。”职场母亲的真实意愿是陪伴孩子成长,然而祖辈亲属支援无论如何也不能满足这一意愿,也就无法减轻职场母亲的育儿压力。研究中“职场支援”“父亲支援”可缓解职场母亲育儿压力的分析结果也能佐证这一点。因为“职场支援”与“父亲支援”实际上是为职场母亲回归婴幼儿照护提供了帮助,所以代替母亲照护婴幼儿的方式较难获得职场母亲的认同。

(四)托育意愿问题:为什么较大压力下仍然不愿托育

研究结果显示,80%以上的职场母亲在子女0~2岁时不愿托育,这与国外对婴幼儿母亲托育意愿的研究结果基本一致。[25]为什么具有较大育儿压力又缺乏足够支援的职场母亲,没有如人们预期的那样表现出强烈的托育意愿?对于此,大多数参与访谈的母亲表示:“孩子还不能说话的时候,只有亲人才能了解他需要什么,所以不放心将他送去托育”“0~3岁的孩子比起照顾,更需要的是爱,托育不是好的选择”。职场母亲不愿托育,不仅因为是担心个别托育机构保教质量差,而且其对于托育这种形式本身就不认同。

职场母亲对0~3岁婴幼儿托育的不认同,并非完全没有依据。利奇(Leach)等心理学家分析母亲就业对婴幼儿认知与行为发展产生的影响,提出了母亲应亲自养育0~3岁子女的观点。[26][27]在国内,长期从事犯罪心理与青少年心理问题研究的李玫瑾教授也持有相同观点,认为对0~3岁婴幼儿的照护中最重要的是给予孩子“一对一”的情感培育,然而公共托育的问题在于离不开“一对多配比”,且不利于建立母子间的依赖关系。[28]从这一点来看,普及公共托育与普及幼儿园具有根本性差异。普及幼儿园是在家庭有意愿但没有资源的情况下,提供普惠的、有质量的资源,而普及公共托育的最大难题是托育本身难以获得职场母亲的认同。

五、建议

根据上述讨论,本研究认为职场母亲的育儿观念使她们主动承担照护责任,而“好母亲”话语体系却增加了职场母亲的育儿压力;由于职场母亲对托育持有不认同态度,故帮助职场母亲回归婴幼儿照护才是有效支援方式。据此,研究提出如下建议。

(一)充分发挥职场支援作用

职场母亲更愿意自己承担照护孩子的责任,因此最重要的支援就是来自职场的支援。职场应建立多元化支援方式,既要保障女性在职场的平等发展机会,又要帮助职场母亲回归婴幼儿照护。[29]首先,建议职场实行弹性工作制,[30]探索合适的育儿假制度,[31]缓解职场母亲因兼顾育儿与工作而造成的紧迫感。其次,建议职场为母亲提供位于单位内的托育服务,[32]让母亲在上班时也能给孩子喂奶或照护孩子,或让职场母亲自己管理和运行单位的托育中心,实现相互照护与相互支持。最后,建议职场工会提供可供母亲交流育儿经验、婴幼儿进行互动的平台,满足职场母亲的婴幼儿照护需求。

(二)创建精准社区支援服务

职场母亲不愿托育0~2岁子女,因此婴幼儿照护的家庭模式在短时期内不会有所改变。社区作为连接家庭与社会的重要纽带,应为家庭的婴幼儿照护提供精准支援,让0~2岁婴幼儿照护逐渐从家庭模式转向社区模式。首先,建议社区创办婴幼儿活动中心,[33]提供可供婴幼儿互动与游戏、照护者交流育儿经验与学习的平台。尤其是在母亲工作时,承担主要照护责任的祖辈亲属需要与婴幼儿一同参加社区的亲子活动、早教活动等,从而提高婴幼儿照护质量。其次,建议社区实行一对一入户育儿指导,为实际承担婴幼儿照护责任的祖辈亲属、缺乏育儿自信的职场母亲以及应发挥重要作用的父亲,提供有针对性的育儿指导。

(三)理性发展公共托育机构

职场母亲对托育存有质疑,因此提高托育机构信誉是发展托育机构的关键问题。首先,建议公共托育机构提供“拟家庭化”服务,[34]积极建立职场母亲与保教人员、婴幼儿之间的“拟家庭化”亲密关系,引导职场母亲通过多种方式参与托育机构的婴幼儿照护,化解职场母亲对托育持有的怀疑态度。其次,充分利用已有幼教资源拓展公共托育服务。0~2岁婴幼儿托育服务推广难度较大,而仅以2~3岁为服务对象又存在服务期限较短的问题,因此可通过已获得普遍认可的幼儿园、早教机构等已有资源,让其拓展2~3岁托育服务,以此为基础逐渐壮大托育事业规模。

注释:

①本研究以2~4岁婴幼儿职场母亲为研究对象。研究将0~3岁婴幼儿照护划分为0~6个月、6个月~1岁、1~2岁、2~3岁四个阶段,而0~2岁婴幼儿母亲由于未经历2~3岁的婴幼儿照护,故不纳入研究对象范畴。

②“育儿压力”量表维度解释如下:“体力不济”是指由于育儿造成睡眠不足、疲劳,感到身体适应不良或体力无法支撑;“育儿束缚”是指由于照管孩子,自己的时间不能保证,自己想干的事情不能实现而产生束缚感;“育儿担心”是指对孩子语言和智力发育的担心;“育儿不安”是指在养育孩子的过程中,对孩子出现的问题及未来可能出现的行为而引发的不安情绪;“支配孩子无能感”是指由于不能按照自己的意愿控制和支配孩子而产生困惑和担心;“育儿环境不完备”是指对社会和教育问题给孩子成长带来的负面影响的担忧;“社会脱节”是指由于作为母亲因兼顾育儿与工作而产生的自我价值被社会忽视的危机感;“育儿社会压力”是指在育儿过程中感到的来自社会、周围人、家庭的压力;“丈夫育儿不协助”是指由于丈夫对育儿的不关心,对母亲育儿的不理解、不帮忙而产生的不满情绪;“育儿支出”是指由于养育孩子而产生的生活费用、保教费用、医疗费用等经济支出带来的压力;“家务繁重”指由于养育孩子而多出来的做辅食、收拾玩具、清洗儿童用品等家务导致的压力。

③“育儿支援”量表维度解释如下:“职场支援”是指所在职场根据《女职工劳动保护特别规定》执行带薪产假,以及对婴幼儿职场母亲给予减少工作任务、弹性工作时间等照顾;“父亲支援”是指父亲时常陪伴母子以及照护孩子,或者通过做家务等方式支援母亲照护婴幼儿;“祖辈亲属支援”是指祖輩亲属在职场母亲因工作无法脱身时替母亲照管与教育孩子,在孩子生病或职场母亲加班等突发情况发生时及时给予帮助与支持;“保姆支援”是指根据职场母亲的育儿需求聘用职业保姆到家中照护孩子,包括婴幼儿的照管与教育责任以及保持环境整洁等;“托育机构支援”是指职场母亲将孩子送到托育机构进行照护,在职场母亲上班时或临时需要时,承担婴幼儿的照管与教育责任。

参考文献:

[1]SWAIN J E. The human parental brain: in vivo neuroimaging[J]. Progress in Neuro⁃Psychopharmacology and Biological Psychiatry,2011,35(5):1242-1254.

[2]SEIFRITZ E, ESPOSITO F, NEUHOFF J G, et al. Differential sex⁃independent amygdala response to infant crying and laughing in parents versus nonparents[J]. Biological Psychiatry,2003,54(12):1367-1375.

[3]李想,郑涌,孟宪鑫,等.成人对婴儿哭声的反应及其脑机制[J].心理科学进展,2013,21(10):1770-1779.

[4]冯子涵.2021职场妈妈生存状态调查报告发布:近7成职场妈妈亲自带娃[EB/OL].(2021-05-07)[2021-06-24].https://www.qlwb.com.cn/detail/16096844.html.

[5]佟新,周旅军.就业与家庭照顾间的平衡:基于性别与职业位置的比较[J].学海,2013(02):72-77.

[6]许琪.性别公平理论在中国成立吗:家务劳动分工、隔代养育与女性的生育行为[J].江苏社会科学,2021(04):47-58.

[7]罗枭.我国婴幼儿照护服务政策法规体系的完善:基于结构功能主义AGIL模式的思考[J].学前教育研究,2020(12):26-31.

[8][31]杨爽.儿童照顾的“家庭化”与“去家庭化”:日本育儿支援政策分析与启示[J].社会建设,2021,8(2):87-96.

[9]贺丹,张许颖,庄亚儿,等.2006—2016年中国生育状况报告:基于2017年全国生育状况抽样调查数据分析[J].人口研究,2018,42(6):35-45.

[10]上海大调查.上海63家通过审核的托育机构为何有一半托额都空着[EB/OL].(2019-02-25)[2021-06-24].https//sh.qq.com/a/20190225/004939.htm.

[11]洪秀敏,朱文婷,赵思婕.青年父母婴幼儿照护支持与养育压力研究:基于全国13个城市的调研数据[J].中国青年社会科学,2020,39(2):106-114.

[12]洪秀敏,陶鑫萌,李汉东.“全面二孩”政策下托育服务资源需求规模预测:基于对2020—2035年城乡0~3岁婴幼儿人口的估算[J].学前教育研究,2021(02):16-29.

[13]但菲,矫佳凝.“二孩政策”实施背景下家长对托育服务品质的需求[J].学前教育研究,2020(12):32-42.

[14]秦旭芳,宁洋洋.0~3岁婴幼儿家长对托育服务机构的需求偏好及支付意愿研究:基于选择实验法[J].首都师范大学学报(社会科学版),2021(02):161-171.

[15]清水嘉子.育児環境の認知に焦点を当てた育児·ヌ·尺度の妥当性に関する研究[J].科学学会誌,2006,16(3): 46.

[16][22]李雨霏,袁瑜翎,王玲艳.0~3岁婴幼儿母亲育儿压力现状与影响因素[J].学前教育研究,2019(09):68-80.

[17][25]RHO SUNGHYANG. Current child care situation and the need for child care to support working mothers with a child under 12 months rho[J]. Journal of the Korean society of child welfare,2010(12):111-128.

[18]陈偲,陆继锋.公共托育服务:框架、进展与未来[J].行政管理改革,2020(06):60-66.

[19]高琛卓,杨雪燕,井文.城市父母对0~3岁婴幼儿托育服务的需求偏好:基于选择实验法的实证分析[J].人口研究,2020,44(1): 85-98.

[20]宋健,周宇香.全面两孩政策执行中生育成本的分担:基于国家、家庭和用人单位三方视角[J].中国人民大学学报,2016,30(6):107-117.

[21]杨菊华.三岁以下托育服务的现状与对策[N].福建日报,2017-08-21(10).

[23]陶艳兰,风笑天.多面向的母亲:流行育儿杂志与母亲角色的社会建构[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2016,36(5):120-125.

[24][33]单文顶,王小英.支持祖辈托育:公共政策不可忽视的要素[J].教育科学研究,2021(09):31-35+55.

[26]LEACH P. Your baby and child: form birth to age five[M]. New York: Knopf,1978:1-3.

[27]BAYDAR N J, BROOKS GUNN. Effects of maternal employment and child⁃care arrangements on preschoolers’ cognitive and behavioral outcomes: evidence from the children of the national longitudinal survey of youth[J]. Developmental Psychology,1991,27(6):932-945.

[28]张安妮,李玫瑾.李玫瑾教授谈心理系列四——依恋[J].现代世界警察,2018(04):122-125.

[29]聂焱,风笑天.中国城市女性的抚育实践与二孩生育决策[J].中国青年研究,2021(05):44-51.

[30]LEE SOOKHEE. Need assessment on baby care in working place for workingwomen[J]. Korea Journal of Child Care and Education,2002,29(6):267-290.

[32]BO GYEONGYU. The nature and challenges of childcare policies for working mothers in korea[J]. Korea Journal of Population Studies,2004(12):91-120.

[34]郭戈.制造亲密空间:公私困境下托育服务的本土化路径[J].宁夏社会科学,2021(04):173-181.

Working Mothers’ Situation on Childcare for 0~3 Years Old Infants and Their Willingness of Sending Children to Nursery Institutions

Jinji An,1,2 Ping Wang,1 Xianghua Jin,2 Meihua Bai3

(1Early Education School, Northeast Normal University, Changchun 130024 China; 2Normal School, Yanbian University, Yanji 133002 China; 3Yanbian Institute of Education, Yanji 133000 China)

Abstract: The actual willingness of working mothers to send their young children to nursery institutions has often been ignored in recent studies. This study took investigation on 623 working mothers by questionnaire and interview methods. It is found that working mothers are faced with problems such as longer care time, higher parenting pressure and lower support, but more than 80% of working mothers do not want to send their 0~2 years old children to nursery institutions, and more than half of working mothers still do not want to do so when their children grow to 2~3 years old. The main reason is that working mothers often hold that mother is the first and best adult who should take parenting responsibilities when children are 0 to 3 years old. Since working mothers do not accept nursery institutions, more support should be given in the workplace to relieve their pressure and help them to balance childcare and work. And more targeted community support should be created to provide specific parenting support for working mothers and their families. In addition, it is also suggested to make full use of existing resources such as kindergartens to expand childcare services.

Key words: childcare for 0~3 years old infants, working mothers, the willingness of sending children to nursery institutions

稿件編号:202108270003;作者第一次修改返回日期:2021-12-02;作者第二次修改返回日期:2021-12-30

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“城市小区配套普惠民办园教育质量保障体系研究”(编号:20YJA880052),感谢金英兰、崔文淑、金红花、蘧娟园长在资料收集过程中给予的大力支持

通讯作者:王萍,东北师范大学学前教育学院教授,博士,博士生导师,E-mail:wangp@nenu.edu.cn