隋炀帝江都诗歌风格演变

郭江波

(陕西师范大学 文学院,西安 710199)

隋炀帝这一谥号是李唐王朝所封,“炀”包含了好色荒淫、背信弃义、天理不容等意,因此隋炀帝成为历代君王的反面教材,备受谴责。“锦缆龙舟隋炀帝,平台复道汉梁王。游人闲起前朝念,折柳孤吟断杀肠”(《汴河怀古》),杜牧批判隋炀帝开凿大运河巡幸游玩,导致国破家亡,这代表了历代文人对隋炀帝的主流态度。在“知人论世”和“文如其人”等观念和批评方法的影响下,隋炀帝政治上的失败掩盖了他在诗坛上的光芒,但也有眼光独到的学者看到隋炀帝的闪光点,郑振铎称他“虽是北人,所作却可雄视南士。薛、卢之流,自然更不易与他追踪逐北”[1]。

目前对隋炀帝诗歌研究主要集中于以下几个方面:第一,论述隋炀帝在南北文化交融中的重要地位,如《试论隋炀帝在南北文化交融过程中的作用》[2],探究隋炀帝对江左文化的吸收,并在创作实践中呈现兼容江左与关陇的发展方向;第二,结合炀帝的文化政策,探析隋炀帝诗歌与文化政策的地位,如《隋炀帝文化政策与文学实践的研究》[3];第三,选取具体作品,或着眼于诗歌体裁、题材研究隋炀帝诗歌的艺术手法及美感,评价隋炀帝在诗歌史上的地位,如《隋炀帝的诗歌创作》[4]。不难发现,研究者大多结合文学史与文化史,将隋炀帝诗歌放置在整个诗歌史中考察并评定地位,以炀帝诗歌艺术特色和历史作用为焦点,尤其是将他定位为南北文化沟通融合的桥梁,而忽略了炀帝诗歌风格的演变及原因。

在诸多关于隋代诗歌或隋炀帝诗歌研究的专著和论文中,有张玉璞的《论南北文化交融背景下的隋炀帝诗歌》与杨金梅的《隋代诗歌研究》涉及隋炀帝诗歌风格演变问题。张玉璞认为隋炀帝即位后的诗风由“轻侧”转向“典则”“雅正”[5];而杨金梅认为隋炀帝即位后,对声色、物欲的过度追求导致其诗风带有轻佻、艳冶的倾向[6]。二者所持观点截然相反。张玉璞所持观点依据有二:第一,以《隋书·文学传序》所载“炀帝初习艺文,有非轻侧之论,暨乎即位,一变其风”[7]1730为理论依据,并以《拟饮马长城窟行》《冬至受朝诗》作为例证加以说明;第二,作者从常识性的角度妄断杨广作为藩王时可以写无关政教的艳诗,但在即位后必须将文艺与政教联系起来,收敛本性,向雅正靠拢。第二个立足点完全出于主观思索,并不能作为强有力的说服材料。杨金梅论述的依据也不出《隋书·文学传序》和《隋书·音乐志》的范围,但她认识到诗风的划分不能过于绝对,不能过分胶着于《隋书》,这一观点很有见解,但她仍未厘清隋炀帝即位后诗风的演变。

逯钦立的《先秦汉魏晋南北朝诗》收录隋炀帝43首诗,其中巡游江都(扬州)的作品共7首,占现存全部诗作的16%(1)本文隋炀帝诗句依据逯钦立《隋诗》,中华书局,1983年版。,可见炀帝与江都之间的密切联系。在隋文帝开皇十年(590),杨广奉命任扬州总管,长达十年之久,在扬州任上,杨广表现出杰出的治世之才,同时培养了自己的势力,赢得了政治美誉,因此扬州是杨广的发迹之地,意义非凡。从仁寿四年(604)至大业十二年(616)的十二年间,隋炀帝三下扬州,并都有相应的诗篇,这些江都游幸诗不仅是炀帝和隋王朝从兴盛至崩塌的见证,也是隋炀帝即位后诗歌风格演变的真实反映。

笔者选取隋炀帝三次江都游幸诗作为研究文本,原因有二:第一,即位后隋炀帝的边塞诗一味地表现尚武猛进和壮大豪情,诗风浑厚壮丽,宫体诗自始至终表现欢悦兴奋和志得意满,诗风清雅典制,从线性发展来看前后较为一致,都不能反映诗风波澜起伏的变化;第二,三下江都的时间分界点恰好是隋炀帝及隋王朝的两个转折点,而文学作为精神活动是对社会生活的反映,因此两个转折点对于文学同样具有分水岭的意义。本文以诗史结合和新批评为主要研究方法,结合心理学知识,立足文本分析隋炀帝各阶段的诗歌风格特征。从创作时代背景延伸至主体心态变化,阐释诗风演变的原因。此外,本文所探究的诗风变化并不包含雄浑壮丽等共同风格特点,仅就被误以为的即位后一贯的轻佻荒淫进行阐释。

一、发端期:绚丽雅致

仁寿四年(604)隋文帝杨坚病逝,太子杨广即位。次年四月,隋炀帝下令开凿大运河,并发布诏书称:“听采舆颂,谋及庶民……今将巡历淮河,观省风俗,眷求傥言……其民下有知州县官人政治苛刻,侵害百姓,背公循私,不便于民者,宜听诣朝堂封奏,庶乎四听以达,天下无冤”[7]63。炀帝自称巡视江淮地区是以维护国家和人民利益为目的,而不是后世所认为的贪图享乐。事实上,隋炀帝的诏书与实践是一致的。

(一)辨析:初下江都缘起

初次江都之行确实以政治目的为首,享乐只是巡游的附属。第一,在大业元年(605)冬十月,隋炀帝大赦江南,宣布扬州给复五年,旧总管内给复三年,很明显带有抚慰江南的意味;第二,在同行队伍中不仅有后宫佳丽,同时也有各级官员,包括薛道衡、牛弘等多闻博学的文人加强文化交流,而文化的沟通融合最终服务于政治;第三,历来认为的“种柳开河为盛游”并不完全正确,这固然体现了隋炀帝好大喜功、虚荣心强的特点,但实质上反映的是隋炀帝具有较高的审美品位。一方面柳树的经济价值远不及姹紫嫣红的花卉或其他名贵树种,如果仅是为了满足虚荣心,完全可以种植名贵植物。另一方面,柳树具有较高的审美价值,春天和煦的微风伴随着漫天飞舞的柳絮,再加上精美的龙舟和浩大的江水,仿佛置身于一片春风微微柳如烟的绝美境地;第四,至于广为人诟病的浩大的船队、奢侈的衣食是大多皇帝的共性,隋炀帝并非属于个例。因此,隋炀帝首次游幸扬州是以政治建设为首要目的的,这也就决定了他的诗歌风格不是常人所诟病的淫靡、艳冶,而是在结合南方温婉与北方旷达的基础上,表现出雅致又绚丽的风格特征。

(二)诗歌:场景描写为主

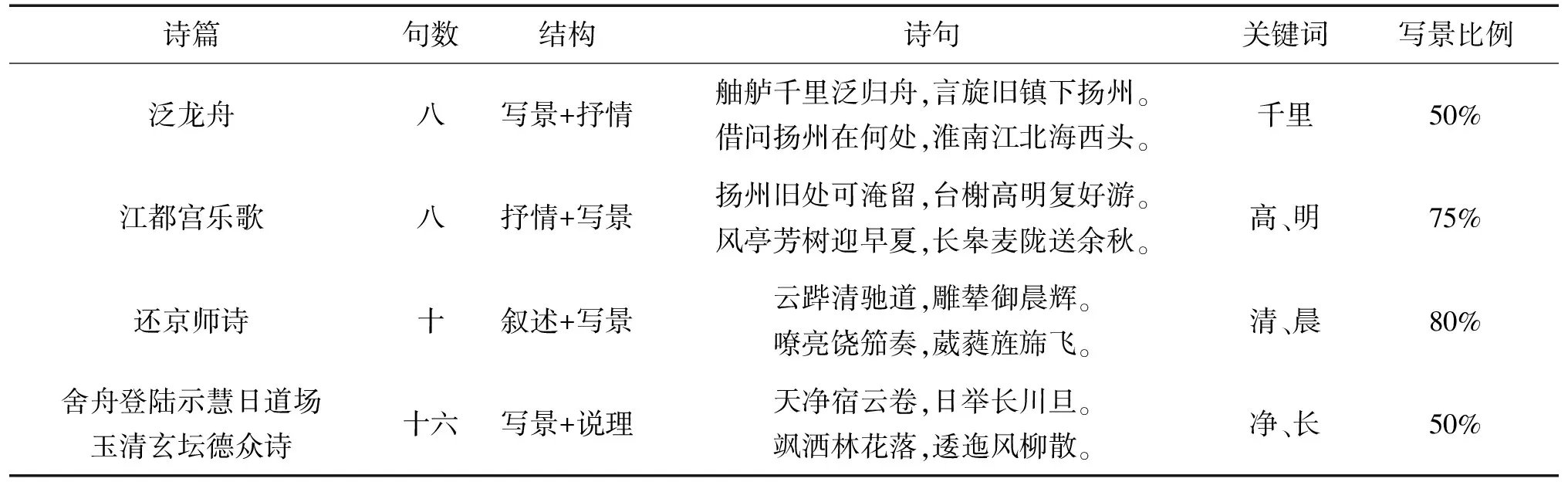

在三次游幸江都中,第一次的作品数量最多,共四首,占游幸江都诗总数的57%。诗歌内容及结构如表1所示:

表1 初游江都诗分析

根据表1分析,此期诗歌内部构建模式都是写景与抒情、叙述等的复合结构,其中写景是整首诗歌的主体构成部分,成为整首诗歌风格的主导因素。同时,意象、语言、色彩也是诗歌风格的具体表现。

(三)诗风:雅致与绚丽兼备

从诗歌内容来看,场景描写是此期诗歌的主要内容。写景又包括自然景色与社会活动场景,此期隋炀帝作品中的自然景色多清新雅致,而社会活动场景则写得绚丽多彩。“风亭芳树迎早夏,长皋麦陇送余秋”(《江都宫乐歌》)用清新的文字将美丽宜人的景色勾勒出来,作者的视野突破了宫廷苑囿、名山大川,关注随处可见的风亭芳树、长皋麦陇,以轻描淡写的笔法带出江南秀丽的景色,淡化了宫体诗的柔软妩媚。从表1可知,此期诗歌中“千里”“高”“长”的空间,“明”“清”“净”的色彩,都带有开阔、清新的特征,使诗的境界更加远大开阔,呈现出淡雅清爽的风格特征。

意象作为表情达意的手段,同时也反映了诗歌风格。所谓“意象”首见于《周易·系辞》:“圣人立象以尽意”[8];陈植锷在《诗歌意象论》中提出:意象是诗歌最为重要的组成部分,“是以词语为物质外壳的诗意形象——意象,也就是诗歌艺术最小的能够独立运用的基本单位”[9]。诗中“舳舻千里”“嘹亮饶笳”“葳蕤旌旆”描写的都是浩大、华丽的物象,绚丽多彩,而与之相伴的“天净云卷”“日红川长”“林花柳絮”“孤鹤啼莺”又脱俗自然,呈现出雅致清丽的风格,二者交融并存于此期诗歌。

(四)原因:天下一统与富贵还乡

此期诗风之所以呈现出雅致与绚丽并存的样貌,主要受两方面的影响。从写作背景来看,初幸江都的诗作是实现国家一统背景下的产物。开皇八年(588),杨广担任兵马都讨大元帅,南下伐陈;开皇九年(589)又指挥平陈,入城斩五佞;开皇十年(590)奉命到江南任扬州总管,与杨素一起平定叛乱;开皇二十年(600)率军北上击破突厥。经过多年南征北战,杨广凭借显赫的战功和非凡的声誉,最终在仁寿四年(604)即位。实现一统的隋炀帝内心自然骄傲无比,心情舒畅。“讵似江东掌间地,独自称言鉴里游”(《泛龙舟》)将自己与过去的江南帝王作对比,体现出宏大的气魄,而这种气魄与豪情投射在诗作中表现为绚丽的风格,舒畅的心情则外化为清新的语句。“绿觞素蚁流霞饮,长袖清歌乐戏池”渲染的是一幅宫廷宴饮图,场景描写华丽绚烂,但华而不俗,无论是“绿觞”“素蚁”还是“清歌”,绿、素、清始终给人一种清新的体验,在很大程度上淡化了原本奢靡的成分;而“扬州旧处可淹留,台榭高明复好游”表现的雅致纯净则是舒畅心情影响下的产物。

从创作心态来看,富贵还乡的心理是绚丽诗风的主导因素。表1已统计过此期诗歌多为篇幅较长的作品,从篇幅上已初步呈现出铺夸的特点。上文已述,扬州是隋炀帝的发迹地,经过平定叛乱、击退突厥等多番努力后,隋炀帝终于坐上皇位,于是他尽情地施展抱负,开启其波澜壮阔的一生。中国历来有浓厚的衣锦还乡意识,如《史记》中所记载的苏秦、韩信等人也都有衣锦还乡的经历,而项羽也渴望着能衣锦还乡,“富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁知之者”[10]。最典型的属汉高祖刘邦归乡后击筑而唱《大风歌》,将胜利者的得意自豪挥发得淋漓尽致,隋炀帝与汉高祖成功后的诗歌风格如出一辙。“云跸清驰道,雕辇御晨辉。嘹亮饶笳奏,葳蕤旌旆飞”(《还京师诗》)描绘的是一幅骏马雕车走在宽阔平坦的大道、嘹亮的乐曲响彻云霄、华丽鲜艳的彩旗随风飘扬的图画,其中“云跸”“雕辇”“嘹亮”“葳蕤”都带有壮大、鲜艳、繁华的色彩,整体凸显的是绚丽的风格。

总之,隋炀帝第一次游幸江都所作诗歌兼容北方诗歌的贞刚质朴与南方诗歌的清绮艳丽。在实现国家大一统的条件下,隋炀帝无比自豪,怀着富贵还乡的想法初游江都。此期的诗歌既有别于北方的粗豪叫嚣,又区别于南方之艳冶柔靡,呈现出绚丽又雅致的诗风。

二、过渡期:艳冶轻佻

隋炀帝第一次巡幸江都无比气派,随后陆续巡游四方,向少数民族部落炫耀国力,最终取得威震四夷的效果,赢得了各方的认可。此时的隋炀帝更加春风得意,在国泰民安、天下太平的大背景中进入人生的巅峰期。大业六年(610),隋炀帝为了炫耀国力,召集西域各族首领、使者于洛阳,再下江都,此次出行的主要目的是向少数民族展现强大的国力。为此隋炀帝做了比第一次游幸江都更加周密的准备,如修建江都宫和迷楼,江都宫虽然豪华,但也只是隋炀帝极度追求物质享受的体现,可是迷楼却具有传奇色彩和重要的象征意义。

(一)迷楼:诗风转变的象征

据《唐宋传奇集》载,炀帝晚年沉迷女色,后经近臣推荐善于构建宫室的项升设计迷楼,炀帝见到设计图纸后心情愉快,遂花费巨大财力去建造,建成后,炀帝顾左右曰:“使真仙游其中,亦当自迷也。可目之曰迷楼。”[11]可见,“迷楼”不仅是隋炀帝奢侈淫靡的体现,也是其心态转折的标志。“迷楼”以极其工巧神妙的内部构造和外在的象征意义成为历代文人的书写对象。

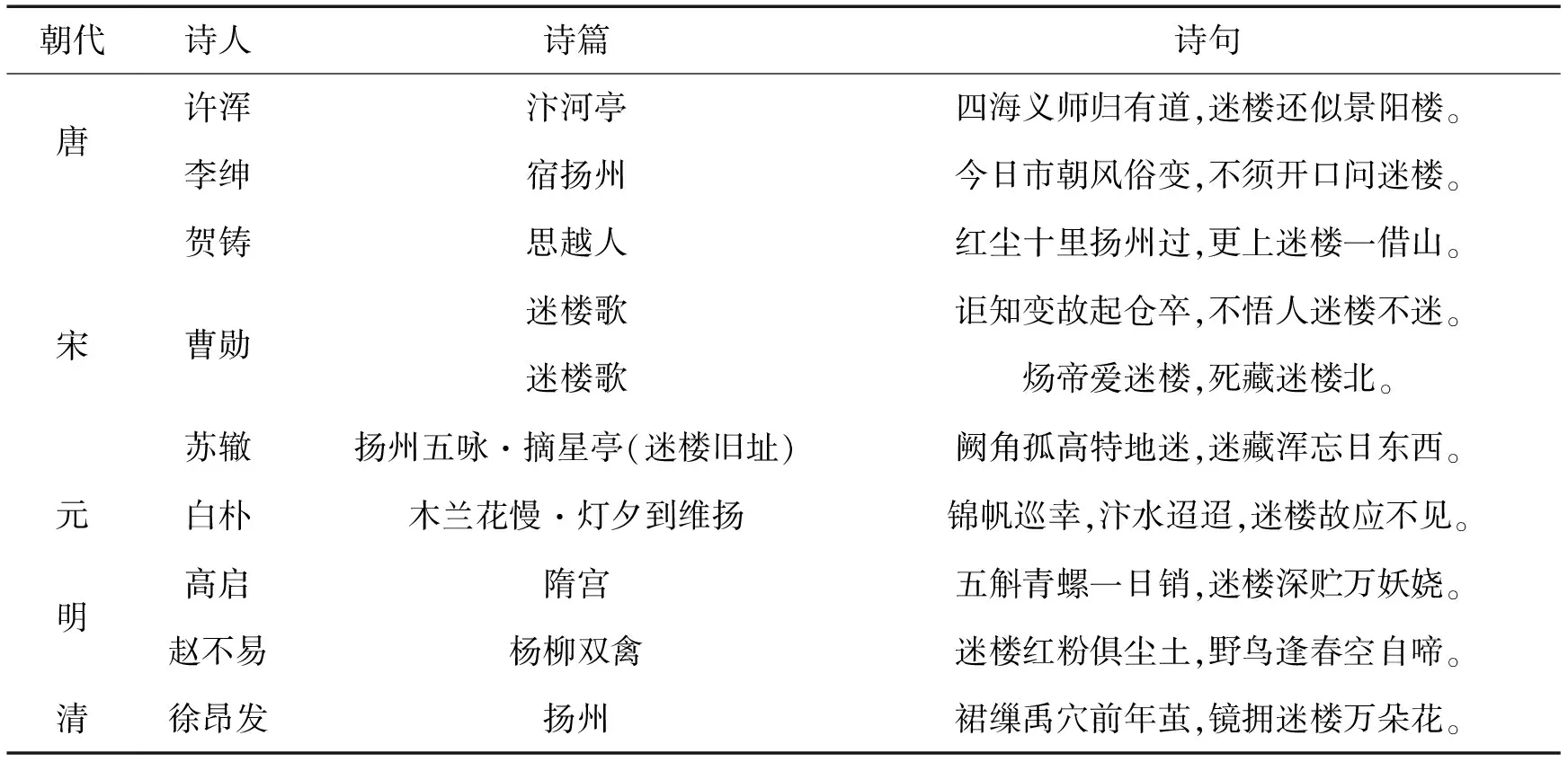

分析历代咏迷楼的诗句(见表2)发现,“迷楼”作为隋代象征性的建筑已成为隋王朝的代名词,诗人们的描写内容不出迷楼的奢华,表达的无非是批判隋炀帝的骄奢淫逸。对迷楼一致的负面评价已经表达出对隋炀帝的否定态度,同时暗示了此期隋炀帝的诗歌风格倾向,它定然不同于前期的雅致绚丽,而是在绚丽的层次上更进一步,发展到足以祸国殃民的淫靡。

表2 历代文人笔下的迷楼

(二)风格:绚丽深化为淫靡

在现存第二次游幸江都的诗作中,仅有一首《迷楼歌》。全诗如下:“宫木阴浓燕子飞,兴衰自古漫成悲。他日迷楼更好景,宫中吐艳恋红辉。”除第二句有思想性外,其他三句都泛滥着浓浓的艳靡腐烂气息。阴森又浓密的宫木衬托出宫廷环境的压抑、封闭,阴冷黑暗的环境正适合纵情声色,昼夜不分笙歌欢舞,因此隋炀帝联想到未来迷楼中醉生梦死的荒淫生活,以“艳”“红”等刺激性很强的颜色词凸显纸醉金迷生活带来的感官享受。此诗所营造的幽暗氛围、强烈的色彩刺激、构建的艳丽意境共同熔铸成淫靡的诗风。

(三)心态:高峰体验与及时行乐

对此期轻佻诗风起因最常见的说法是隋炀帝本来就是“内怀险躁,外示凝简”的人,善于掩饰,前期为博得文帝和独孤皇后的宠爱而克制自己,诗歌端庄典雅,即位后便释放本性,写了一些淫靡轻佻的诗歌。这种说法有两处漏洞:第一,检索隋炀帝现存诗歌,基本都作于即位后,而真正算得上淫靡的诗歌却屈指可数,倘若即位后淫靡轻佻的本性成功释放,则淫靡诗歌成为隋炀帝诗风的主流,这与实际诗歌现状矛盾;第二,隋炀帝诗风演变的主要原因并不在于即位本身,而是不同时期炀帝的心态与自身所处环境。

从即位至第二次下江都的六年间,炀帝是有宏伟抱负、颇有作为的皇帝。大业元年(605)开凿大运河,是万里长城以外的又一奇迹;大业三年(607)修改官制、改度量衡制、重修律令等,并于同年北巡;大业四年(608)开永济渠、攻打吐谷浑;大业五年(609)西巡,捍卫西域商路抵御吐谷浑。隋炀帝从政治、经济、文化、军事等多方面进行改革调整,取得显著成绩,被突厥尊为“圣人可汗”,威加四海,春风得意。[12]反观大业六年(610)之后,隋炀帝没有任何作为和贡献,发动三次非正义的讨伐高丽战争,动摇了国基,留下罄竹难书的种种罪行。因此,二下江都时隋炀帝进入人生最辉煌的阶段,得到高峰体验。

根据马斯洛人本主义心理学研究,高峰体验是人的一种最能发挥作用,感到坚强、自信能完全支配自己的时刻,进入高峰状态的人不但觉得自己变得更好、更坚强、更统一了,而且在其眼里整个世界看上去也更美好、更统一、更真实了,达到高峰的主体应该有激烈的情感,昂扬的斗志。[13]但在这种巅峰状态下也容易使人迷失方向,孟子早就将“富贵不能淫”作为君子的一种美德来歌颂,富而不淫比忍耐贫穷更考验人的意志和修行,但炀帝好大喜功、自负执拗,在达到高峰后就妄自尊大、纵情声色,是拥有权力富贵而没有君子品性导致的结果,这必将使他堕入淫靡的深渊,外化在诗歌风格中。

另外,隋炀帝自身对世事的敏感引发深刻的思考,也促使他走向淫靡的道路。“兴衰自古漫成悲”看似是对过往的理性反思,实则是促成诗风转型的重要原因。正是认识到万事皆空,兴衰荣辱最终都会被时间吞噬,留下的只是一切终将灭亡的悲剧,既然终究都难逃毁灭,不如纵情声色、及时行乐。

总之,二下江都的诗歌风格以艳丽绮靡为主要特点,诗风转变的原因根本在于隋炀帝自身,在达到人生高峰后迷失了正确的方向,走向一条不能回头的亡命绝路。但此类诗歌数量少,且其中已经出现“兴衰自古漫成悲”的深刻反思,在艳丽中透露出理性的光华,预示着一种世事无常、终将毁灭的衰败走向,与转变期诗风完美衔接。因此,将这一时期看作过渡期是较为稳妥的。

三、转变期:恬淡质朴

大业十二年(616)隋炀帝第三次下江都,但此次与前两次在性质上截然不同。第一次富贵还乡,气吞山河;第二次炫耀国力,春风得意;但第三次却是在农民起义爆发、战火四起的时代背景下迁移江南,逃避政治灾难的意味更重。面对大厦将倾、摇摇欲坠的隋帝国,隋炀帝以灰色暗淡的眼光望向已经失去的乐土和凋敝的江山,他已失去了前两次的豪情雅兴,一改过渡期的艳丽面目,以平实质朴的风格展现毁灭前夕的无奈、恐惧与悲哀。

(一)抒情:否定现实,无奈悲哀

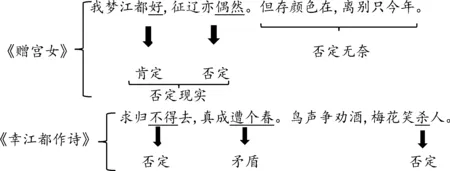

现存隋炀帝第三次下江都的诗歌两首,但两首的写作风格已经表现出迥异于发端期与过渡期的诗风,诗歌内部关系见图1:

图1 三下江都诗歌关系

从语言来看,两首诗均用通俗的、类似口语的句子写作,“好”“亦”“偶然”“不得”等都朴实无华;从意象选择来看,没有此前那种辉煌耀眼、象征王者气象的物象,只有伤心的宫娥、小鸟和梅花,素朴淡雅;从所烘托的意境来看,悲哀衰败的气氛替代了此前的欢欣愉悦。诗风随着语词、意象、氛围的转变而趋向恬淡质朴。

(二)转型:大厦将倾,纵放悲歌

根据表1所分析的诗歌篇幅与内部构架可发现,发端期的诗歌均为长篇大幅,都是八至十六句,但反观过渡期与转变期的诗歌,由七言四句变为五言四句,篇幅不断缩短,其中所省略的正是体现其豪情壮志的绚丽场景描写,在外部形态上已初步显现出诗风转变的迹象。根据图1中此期作品的分析,转变期作品的抒情性占据主导地位,而影响抒情色彩最重要的因素则是创作心态和主体精神。

大业十二年(616),全国农民起义大爆发,起义军人数达到百万以上,整个社会呈现出一片黑云压城、风雨满楼的黑暗气象。好大喜功又自负的隋炀帝已无力扭转乾坤,隋王朝随时会分崩离析化为乌有。既然无力回天,不如尽情享受末日前最后的狂欢。于是隋炀帝从励精图治走向贪图淫乐,从雄心壮志发展为自暴自弃,从高峰体验落入无底深渊。但声色的外衣并不能掩饰内心的空虚和焦虑,一边称赞“我梦江都好”,一边又以“但存颜色在,离别只今年”自我安慰,这种内心矛盾又无奈的心理不同于前期的自得圆满,而“征辽亦偶然”则直接表明对征讨高丽等战争的否定,这不仅是对政绩的否定,也是对自我的否定。整首诗都渗透着否定的情感,“江都”作为温暖避难所与现实中凄惨的“征辽”是相对的,所以对江都的称赞是对征辽的变相否定。因此,看似肯定与否定的对立实则共同指向否定现实的方向。《文心雕龙·体性》认为:“气以实志,志以定言,吐纳英华,莫非情性”[14],即诗文风格是内在情性的体现。因此,诗歌作为此期否定心理和悲哀情感的外化,隋炀帝已无心雕琢字句,只是以朴素无华的面目和平淡的语词诉说着末路帝王的失落。

四、结语

隋炀帝是隋代最重要的诗人之一,兼受南北文化精神的熏陶,使其诗歌兼有北方的贞刚质朴与南方的清绮纤丽。但他的诗歌风格转变并非以即位为分界线,诗风转变也不是因为即位后自我放纵而从典雅走向绮靡。本文以具有典型意义的三下江都为中心,分析隋炀帝三下江都所作诗歌,发现隋炀帝在三次下江都的诗作中明显地体现出其诗风转变的痕迹。

初下江都是诗风的发端期,以典雅绚丽为主,完美融合南北诗风;二下江都是诗风的过渡期,以轻佻艳冶为导向,偏重于宫体诗风,但也出现了理性的思考,有向转变期过渡的痕迹;三下江都是诗风的转变期,一改前期的绚丽和轻佻风格,转向质朴平淡的诗风。诗风的转变体现在意象、语言、色彩等多个方面,但诗风转变的原因主要来自于客观环境变化和主观心态变化两个方面。隋炀帝生存的客观环境由烽烟四起到天下一统,再到社稷动摇、大厦将倾,客观环境的变化直接导致主体心态从志得意满发展到高峰体验,最终转向否定人生、万事皆空。

通过对隋炀帝三下江都诗歌风格的研究,一方面明确了即位后隋炀帝诗风的多样性,而不是用“淫靡”简单概括;另一方面也厘清了诗风演变的外部与内在原因,探究了社会环境、主体心态与文学创作的密切关系。这使得我们拥有一个新的角度来切入隋炀帝诗风变化的研究,也更有利于全面系统地观照隋炀帝的心路历程。