互联网使用与家庭旅游消费

罗蓉 彭楚慧 鲍新中

[摘 要]随着互联网技术的迅猛发展和广泛应用,城乡居民在日常工作、学习、生活和休闲中已越来越多地使用互联网。文章基于消费者信息行为理论和信息傳播理论,利用CFPS 2014年、2016年和2018年数据,并结合对应年份的25个省份的宏观统计数据,研究了互联网使用对家庭旅游消费的影响,并从理论和实证两方面对影响机制进行了分析。文章计量结果表明:(1)互联网使用对城乡居民的家庭旅游消费具有显著的促进作用;(2)家庭旅游消费随家庭平均上网时间的增加呈先增加、后减少的倒U形关系;(3)异质性分析发现,互联网使用对中等收入群体的促进作用最大,对户主为待就业和体制外就业的家庭影响作用更大;(4)机制分析结果显示,互联网信息渠道对家庭旅游消费具有显著的中介效用。文章对传统的消费者信息行为理论和信息传播理论进行了补充,指出信息传播与消费者行为之间是一种更为紧密的双向互动和循环累积的强关系,同时也提出,科学合理使用互联网、优化信息环境、扩大中等收入群体规模、实行差异化的工作模式和休假制度是持续促进家庭旅游消费的重要措施。

[关键词]互联网使用;家庭旅游消费;信息渠道

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2022)04-0052-15

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.00.011

引言

当前,在新冠肺炎疫情仍未结束、全球经济放缓背景下,扩大内需成为构建我国新发展格局的重要内容。旅游消费作为扩大我国消费内需的有效手段之一,成为促进我国经济发展的重要推手[1]。2019年,中国国内旅游规模高达60多亿人次,旅游收入达6万余亿元,增长率达11.65%1。国家出台了一系列政策支持旅游业积极发展、规范旅游市场良好运作、推动居民旅游消费有效提升。从2009年“国民经济的战略性支柱产业”的提出,到2019年“进一步激发文化和旅游消费潜力”的意见,充分体现了国家对旅游消费发展的重视。旅游消费的发展不仅能给我国经济增长带来重要贡献,更是新时代增强中国居民幸福感和获得感的重要方式[2]。

随着信息化建设的快速推进,中国互联网的普及与应用实现了跨越发展,其对社会的影响渗透到了人民生活的方方面面[3]。互联网不仅为社会发展提供了方向,更培养和挖掘了新的消费需求[4]。进一步地,在旅游消费市场中,互联网以“互联网+旅游”的深度融合模式,不仅改变了传统的旅游产业结构,还改变了旅游者出游动机、旅游方式和消费行为[5]。此外,互联网还能凭借自身强大的资源整合能力,打破地理空间限制,满足旅游者多元化需求[6]。然而,互联网的迅速发展与广泛普及也存在一定的负面影响,如降低公民的政治信任感、损害青少年心理和身体健康、误导青年价值观的形成等[7-10]。同时,由于互联网信息发布和传播还缺乏有效监督,一些负面信息或虚假信息也迅速通过互联网传播,最终会产生社会矛盾,甚至阻碍经济发展[11-12]。这些不利方面极有可能对旅游消费产生一些消极影响。

那么,总体而言互联网使用对家庭旅游消费的影响是怎样的?本文基于消费者信息行为理论和信息传播理论,以及旅游消费的非必需品特征、高弹性特征和时间约束性特征,针对我国旅游消费市场存在的信息不对称问题,探讨互联网作为消费者获取信息的重要平台,是否能通过促进旅游信息向消费者的传递来促进居民旅游消费需求提升进而促进旅游消费的增长?在互联网经济迅速发展的背景下,研究互联网使用对居民旅游消费的影响,探究其中的影响机制,对激发居民旅游消费潜力、形成强大的国内市场、促进经济增长和高质量发展、不断实现人民对美好生活的向往具有重要意义。

1 文献回顾

随着大众旅游意识的增强,旅游消费逐渐成为众多学者关注的重点,大部分关于旅游消费的文献集中在研究影响旅游消费的因素上。宏观方面,旅游消费的发展受国家宏观经济、社会发展等因素的影响。其中,经济发展水平和国家城市化水平作为社会发展的背景,一定程度上发挥着决定性作用[13]。此外,旅游六要素“食、住、行、游、购、娱”等产业也与居民旅游需求息息相关[14]。当然,环境状况、政策背景和社会老龄化进程等也会对旅游消费产生影响[15-18]。微观方面,家庭经济状况、个人特征和风险偏好都将对家庭旅游消费产生影响[19]。其中,家庭经济禀赋和预期收入情况等均显著正向影响家庭现期旅游消费支出,且不同来源收入对居民旅游消费需求的影响效果不同[20-26]。

近年来,互联网发展不仅深刻影响着社会整体进程,其影响作用还体现在人们日常生活的方方面面,如家庭创业决策、家庭投资行为等[27-28]。从与公众生活更紧密相关的消费方面来看,互联网不仅催生了消费的新需求与新业态,还改变了传统的消费模式与消费结构[29]。互联网使用不仅能够显著促进家庭的整体消费水平,还能促进城乡居民家庭整体消费结构的升级[30-31]。在互联网对消费升级的影响机制研究中,有学者从理论上指出,互联网技术主要通过提供消费对象升级所必需的产品、迎合消费方式换代所需要的渠道、满足消费环境与消费观念变革所需要的服务3个途径共同发挥作用促进消费升级[32]。

通过以上文献梳理可知,随着互联网的兴起,互联网作为影响居民消费的重要因素受到了越来越多的关注,但现有文献大多从宏观角度出发研究互联网对城乡居民消费的影响,而从微观视角研究互联网与家庭消费特别是与旅游消费关系的文献相对缺乏。此外,现有相关文献中极少有通过实证方法来探讨互联网使用对旅游消费的影响机制。

本文边际贡献在于,第一,结合微观和宏观数据从理论和实证两方面论证了互联网使用对家庭旅游消费存在促进作用,并进一步从理论和实证两方面分析论证了互联网使用通过信息渠道影响旅游消费的中介机制,验证了互联网信息渠道的发展使得信息传播理论和消费者信息行为理论具有了新内容:一方面,互联网信息渠道优化了信息传播方式,使得信息传播的运动轨迹具有了“双向互动性”和“循环累积性”;另一方面,这种双向、互动、循环的信息传播方式有效地减少了旅游消费中的信息不对称现象,极大地影响了消费者行为,使得消费者的旅游消费决策更理性、更科学。第二,鉴于家庭旅游消费具有时间约束性,本文基于微观调查问卷的问题在异质性分析中选取工作状态和职业类型来间接反映家庭闲暇状况,并论证了闲暇对家庭旅游消费的重要作用。第三,通过对不同收入群体的异质性分析发现了互联网使用对中等收入家庭的旅游消费促进作用更大。

2 理论分析与研究假设

2.1 理论分析

信息环境又称信息生态,泛指与人类信息活动有关的一切自然、社会因素的总和[33]。消费者信息行为理论指出,信息环境对消费者行为具有决定性影响[34]。传统的消费信息处理模型简单地将消费者信息决策分为不同阶段,且在每个阶段信息对消费者的影响程度都不同。信息由信息发出方经媒介传递给消费者,逐步影响消费者的认知层面、感知层面和意志行为层面。在认知层面上,使消费者从不知晓某一产品逐渐变为知晓,再到掌握某一知识;随着信息的进一步传播,信息对消费者的感知层面产生影响,使消费者对某一产品产生喜欢和偏好;在意志行为层面,信息使得消费者开始确信某一产品,并进行购买。

在信息传播理论中,较经典的是Lasswell “5W”模式,即谁(who)、说什么(says what)、通过什么渠道(in what channel)、对谁说(to whom)、传播效果(what effects)。该模式指出,信息渠道是社会信息传播的核心要素[35]。在消费者行为领域中,“谁”即商家;“说什么”为产品信息,包括价格、优惠活动等;“渠道”包括商家进行产品宣传的各个载体,如报刊、广播、电视、互联网等;“对谁”即广大消费者;“效果”即宣传结果,反映为产品销量。其中,信息渠道能够影响个体对产品信息的搜集,相关产品信息从商家经过信息渠道的传播到达消费者,最终影响消费者的购买决策和购买行为。

在现有的众多研究成果中,信息通过信息渠道的传播都是“单向性”的,即个体通过信息渠道进行信息搜索,获取自己需要的信息,从而影响个体行为[36-37]。随着互联网技术的发展,互联网作为传播信息的重要渠道,具有与传统信息渠道如广播、报纸等不一样的新特征。这种新特征突出体现为信息的传播具有双向互动性和循环累积性。互联网信息渠道不仅信息量大、传播速度快、受众群体广,信息还具有复制保存性,这意味着互联网信息渠道可将消费者的感受、评价、经验以及口碑等信息高效传递给其他消费者和商家,最终实现信息传播的良性循环。Lasswell “5W”模式中,通过互联网信息渠道的连接,不论是谁、说什么,还是对谁说、传播效果,都有了深度和广度的极大提升。

互联网渠道的这种新特征给旅游消费者提供了充分获取信息、甄别信息、反馈信息、分享经验、创造旅游需求的高效平台,极大地降低了旅游市场中的信息不对称性,使旅游消费者的消费决策更科学、更理性,促进消费需求由量到质的飞跃。

2.2 研究假设

2.2.1 互联网使用对家庭旅游消费的促进作用

旅游作为一种与信息传播高度相关的活动,对信息依托性高[38]。旅游本质上就是人类通过外界获取信息的一种活动,以实现自我完善和发展[39]。旅游消费作为一种高层次的、满足物质和精神双层需求的消费,属于家庭“非必需消费品”,具有较大的消费需求弹性[40-41]。旅游消费因在空间上的异地性和时间上的异步性特点使得旅游者与旅游产品之间存在巨大的信息鸿沟,对消费者来说,离开旅游信息就无法进行旅游决策[42-43]。

对公众而言,互联网具有多种用途,如工作、学习、社交以及游戏娱乐等,但互联网更是整合信息资源的重要平台。根据消费者信息行为理论,旅游信息能够影响消费者的旅游行为,而旅游信息的传播,离不开各种信息渠道。互联网信息渠道具有成本低、延迟短、受众多的特点[44]。相比传统信息渠道,如报刊、广播、电视等,互联网与现代先进科学技术结合更紧密,集文字、图画、声音和影像于一体,信息量更大,表现方式更丰富[45]。一方面,消费者能够从互联网使用中获得更全面、更广泛的旅游信息从而激发自己的旅游消费需求;另一方面,消费者实现旅游行为后能够通过互联网信息渠道分享、反馈个人旅游经验,进而推动旅游信息环境的完善,对其他消费者的旅游行为又具有促进作用。因此互联网信息渠道在互联网使用影响居民旅游消费的过程中发挥了重要的中介效用。鉴于上述分析,本文总结出互联网使用对家庭旅游消费影响的机制(图1),并提出假设1和假设2:

H1:互联网使用对家庭旅游消费具有促进作用

H2:互联网使用是通过信息渠道的中介效用影响家庭旅游消费的

2.2.2 上网时间与家庭旅游消费的倒U形关系

考虑到家庭互联网使用程度的不同,导致互联网对家庭旅游消费的促进效果不同。本文引入“家庭平均每周上网时间”来衡量家庭互联网使用程度。一方面,从旅游信息和闲暇时间角度来看,上网时间较少时,消费者可通过互联网接触到之前未了解到的与旅游相关的信息,从而激发旅游消费需求,且有时间来实现旅游;但随着上网时间的进一步增加,消费者所获得的信息趋于饱和甚至“过载”,且长时间上网可能会挤占旅游时间,从而抑制家庭旅游消费。另一方面,从健康角度来看,旅游行为的实现需要一定的健康状况为基础。互联网使用能够通过提升居民收入水平、锻炼的可能性、健康信息的传播等促进他们的健康改善,从而促进家庭旅游消费的提升;但是也可能通过放大居民的风险感知,而降低居民健康水平自评,或造成消费者沉溺于互联网,降低居民实际健康水平,从而抑制家庭旅游消费[46-49]。目前已有研究指出,互联网上网时间和自评健康状况之间存在真实的倒U形关系[50]。鉴于此,本文提出假设3:

H3:上网时间存在一个阈值,在達到这个阈值之前,互联网使用有助于提升家庭旅游消费;但超过该阈值之后,上网时间的增加反而会抑制家庭旅游消费,即家庭上网时间对家庭旅游消费的影响呈倒U形关系

2.2.3 闲暇对家庭旅游消费的影响

旅游消费作为一种具有高时间约束性的耗时消费,与居民的闲暇时间密切相关[51-52]。更准确地说,旅游消费所需要的闲暇是一种连续性闲暇[53]。闲暇时间是指人们的全部生活时间减去必需的生存时间和必需的工作时间之后的可自由支配时间[54]。因此,待就业的个体相对于正在就业的个体,拥有更多且连续性高的闲暇时间。职业特征也被认为是影响个体旅游消费的重要因素,消费者职业类型不同,其闲暇时间也不同[55-56]。基于上述分析,本文提出假设4和假设5:

H4:互联网使用对户主待就业的家庭旅游消费促进作用更大

H5:互联网使用对户主职业灵活性较高的家庭旅游消费促进作用更大

3 实证分析

3.1 数据分析与方法设计

3.1.1 数据分析

本文使用的主要数据为中国家庭追踪调查(Chinese Family Panel Studies, CFPS)2014年、2016年和2018年的微观调查数据,结合对应年份的25个省份的宏观统计数据,以此形成3年的混合数据。CFPS数据作为具有权威性的数据库,因其样本量大、问题丰富且详细、覆盖范围广,得到了众多学者的认可。本文将家庭户主认定为家庭经济问卷中的“财务回答人”,即指对家庭经济状况较为熟悉的个人,财务回答人在一定程度上具有对家庭经济支出的决策权。在对户主认定后,再根据户主的个人编码与成人数据进行匹配,得到户主相关特征,如性别、年龄、受教育年限等;同时,为了控制家庭的省份特征,还匹配了各个省份的相关变量,如省份人均GDP、省份失业率等。经过对数据的处理,最终得到3年共39 811个样本。

本文的解释变量为家庭互联网使用,该变量用“家庭是否使用互联网”来进行衡量,包括是否电脑上网和是否移动上网,只要满足其一便认为家庭使用互联网。另外,为了保证结果的稳健性,选取“家庭每周平均上网时间”来进行稳健性检验。本文的被解释变量是家庭旅游消费,对应CFPS家庭经济问卷中的问题“过去一年您家在旅游消费上的支出是多少”。该变量衡量了家庭过去一年(12个月)用于旅游上的总支出,在实证处理时对该变量进行了对数处理。

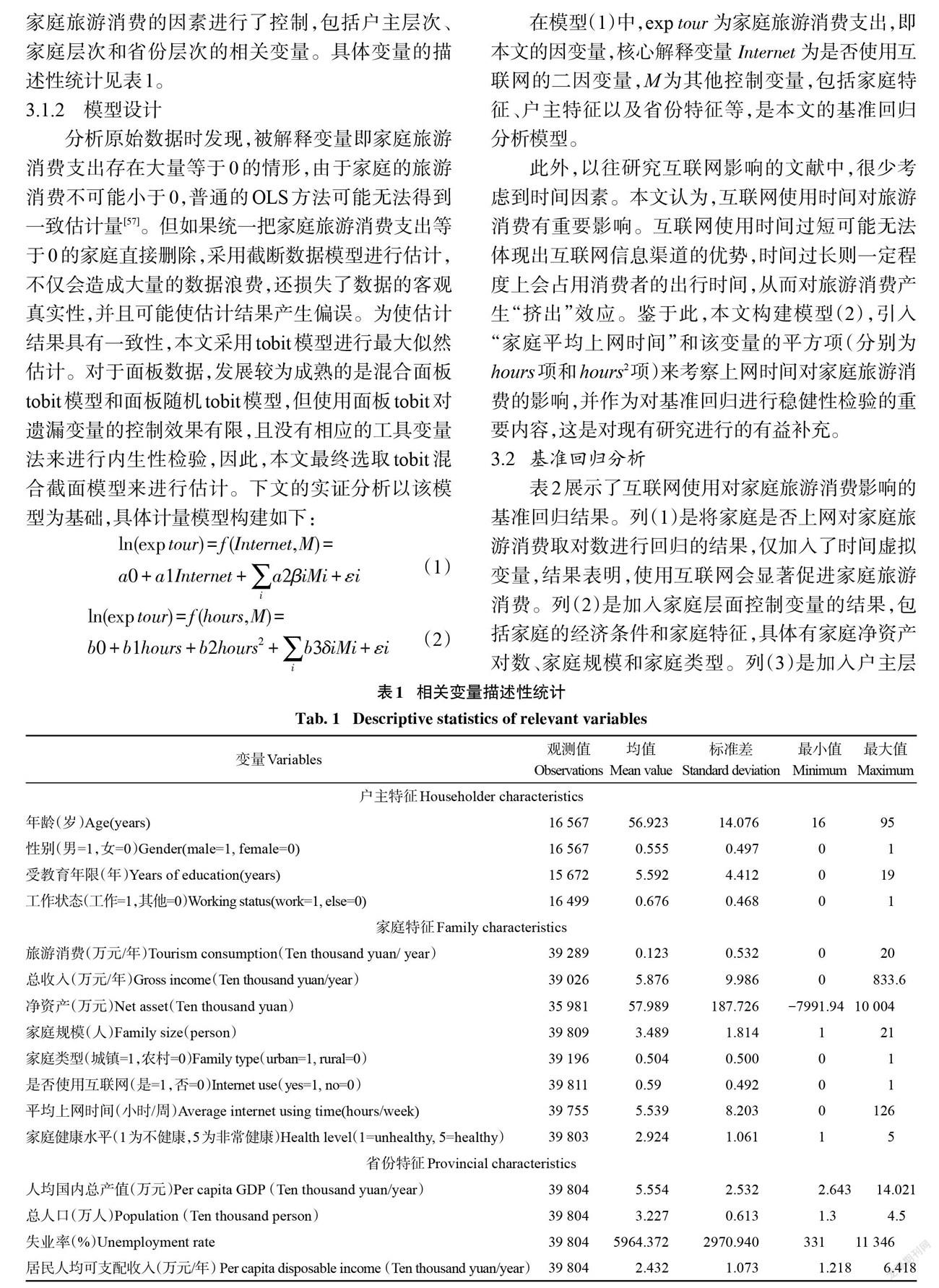

此外,参考已有相关文献,本文还对其他影响家庭旅游消费的因素进行了控制,包括户主层次、家庭层次和省份层次的相关变量。具体变量的描述性统计见表1。

3.1.2 模型设计

分析原始数据时发现,被解释变量即家庭旅游消费支出存在大量等于0的情形,由于家庭的旅游消费不可能小于0,普通的OLS方法可能无法得到一致估计量[57]。但如果统一把家庭旅游消费支出等于0的家庭直接删除,采用截断数据模型进行估计,不仅会造成大量的数据浪费,还损失了数据的客观真实性,并且可能使估计结果产生偏误。为使估计结果具有一致性,本文采用tobit模型进行最大似然估计。对于面板数据,发展较为成熟的是混合面板tobit模型和面板随机tobit模型,但使用面板tobit對遗漏变量的控制效果有限,且没有相应的工具变量法来进行内生性检验,因此,本文最终选取tobit混合截面模型来进行估计。下文的实证分析以该模型为基础,具体计量模型构建如下:

[ln(exptour)=f(Internet,M)=a0+a1Internet+ia2βiMi+εi] (1)

[ln(exptour)=f(hours,M)=b0+b1hours+b2hours2+ib3δiMi+εi] (2)

在模型(1)中,exp[tour]为家庭旅游消费支出,即本文的因变量,核心解释变量[Internet]为是否使用互联网的二因变量,M为其他控制变量,包括家庭特征、户主特征以及省份特征等,是本文的基准回归分析模型。

此外,以往研究互联网影响的文献中,很少考虑到时间因素。本文认为,互联网使用时间对旅游消费有重要影响。互联网使用时间过短可能无法体现出互联网信息渠道的优势,时间过长则一定程度上会占用消费者的出行时间,从而对旅游消费产生“挤出”效应。鉴于此,本文构建模型(2),引入“家庭平均上网时间”和该变量的平方项(分别为hours项和hours2项)来考察上网时间对家庭旅游消费的影响,并作为对基准回归进行稳健性检验的重要内容,这是对现有研究进行的有益补充。

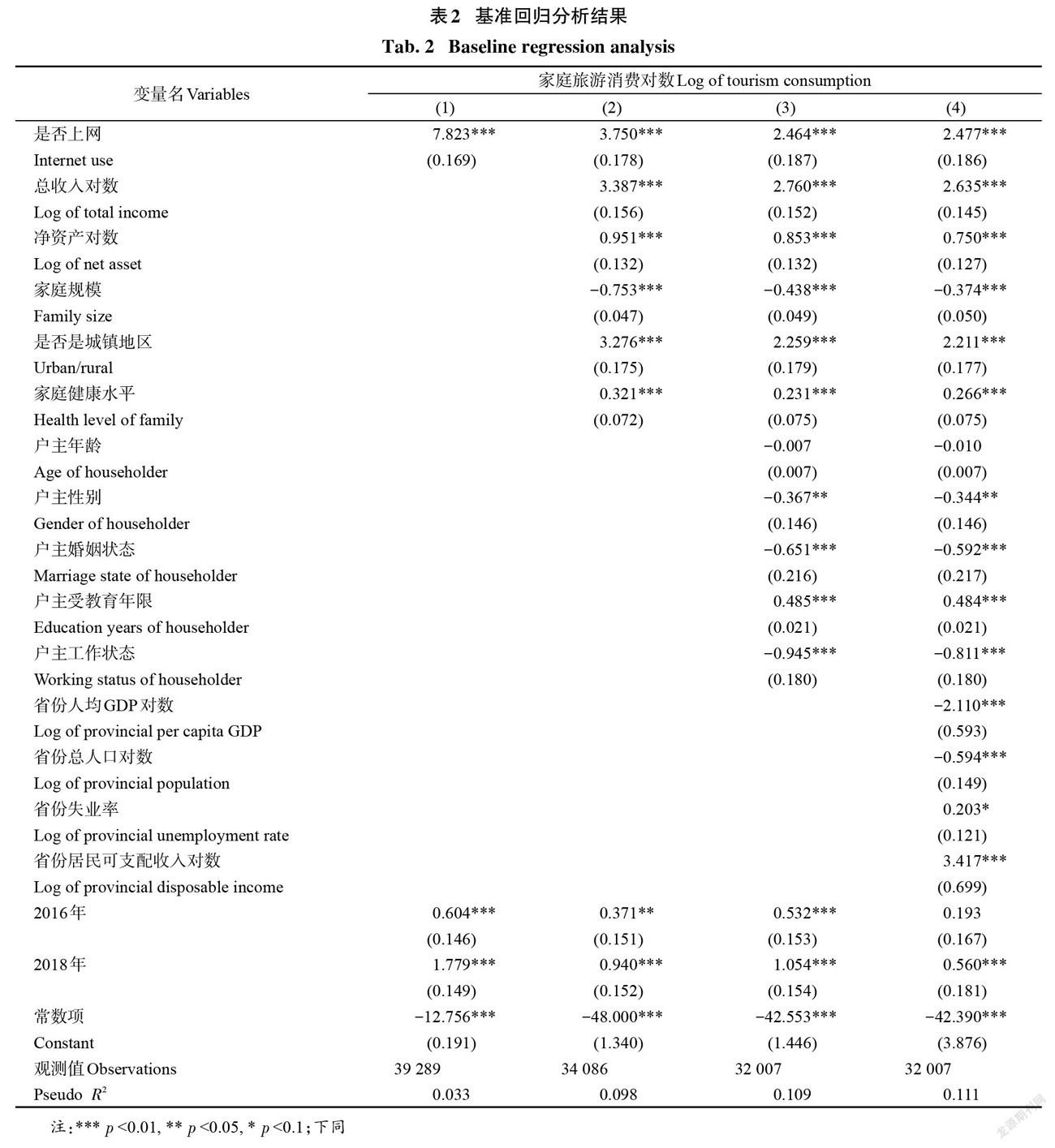

3.2 基准回归分析

表2展示了互联网使用对家庭旅游消费影响的基准回归结果。列(1)是将家庭是否上网对家庭旅游消费取对数进行回归的结果,仅加入了时间虚拟变量,结果表明,使用互联网会显著促进家庭旅游消费。列(2)是加入家庭层面控制变量的结果,包括家庭的经济条件和家庭特征,具体有家庭净资产对数、家庭规模和家庭类型。列(3)是加入户主层面控制变量的结果,包括户主年龄、性别、婚姻状况和就业状况等。列(4)是继续加入省份特征控制变量的结果,如省份人均GDP、省份失业率等,结果仍然显示使用互联网显著促进家庭旅游消费。从结果(4)看,“是否使用互联网”的回归系数为2.477,即使用互联网的家庭比不使用互联网的家庭旅游消费高2.477%,H1得到验证。

继续从基准回归结果(4)观察其他控制变量的影响。家庭收入和家庭净资产正向促进家庭旅游消费,且在所有的控制变量中,家庭收入对家庭旅游消费的促进作用最大,反映出家庭经济水平仍然是影响家庭消费的最主要因素。在其他条件相同的情况下,城镇地区家庭比农村地区家庭旅游消费高,这是因为城镇地区经济发展较好,居民收入水平较高,因此旅游消费也较高。此外,家庭健康水平作为支持旅游行为的重要前提,对家庭旅游消费也具有显著的促进作用。户主层面上,户主受教育年限每增加1年,家庭旅游消费增加0.484%,一方面,教育能够改变消费者的思维方式,受教育水平高的群体往往更愿意通过旅游这种高层次消费来提升自己以达到精神层面的满足;另一方面,受教育程度较高的群体更有能力克服外出的陌生感和恐惧感这种心理障碍,而受教育较低的群体则会因为陌生感和恐惧感,降低出门旅游意愿。省份层面上,省份人均可支配收入对旅游消费的影响具有显著的促进作用,这是因为省份人均可支配收入越高的地区人民生活水平越高,消费水平也越高。

3.3 内生性检验

本文在前面的基础回归中得出了互联网使用对家庭旅游消费具有显著影响的基本结论。考虑到基准回归结果可能在以下两方面存在内生性问题:第一,家庭旅游消费和互联网使用均可能是由遗漏变量导致,这些遗漏变量可能会带来估计结果上的误差。第二,可能存在反向因果关系,家庭旅游消费较高的家庭可能有更好的经济条件,有能力购置上网设备,也有更高层次的上网需求,因此更有可能使用互联网。而家庭旅游消费较低的家庭可能因为收入较低,缺乏足够的上网条件。

对于可能存在的内生性问题,本文首先在控制变量的选择方面进行了更多努力。在尽可能控制家庭特征、户主特征等相关影响因素的基础上进一步控制了省份特征,以减少不可观测的地区差异所造成的遗漏变量问题。此外,本文还设置了年份虚拟变量,有效地控制了不同年份的社会经济水平。最后,本文还将寻找家庭互联网使用的工具变量进一步解决可能存在的内生性问题。

由于ivtobit命令要求解释变量为连续变量,在本文中主要的核心解释变量为“家庭是否使用互联网”,该变量是一个二值变量,因此不适用ivtobit命令。为此,本文选取替代变量“家庭平均上网时间”作为内生性检验的核心解释变量。

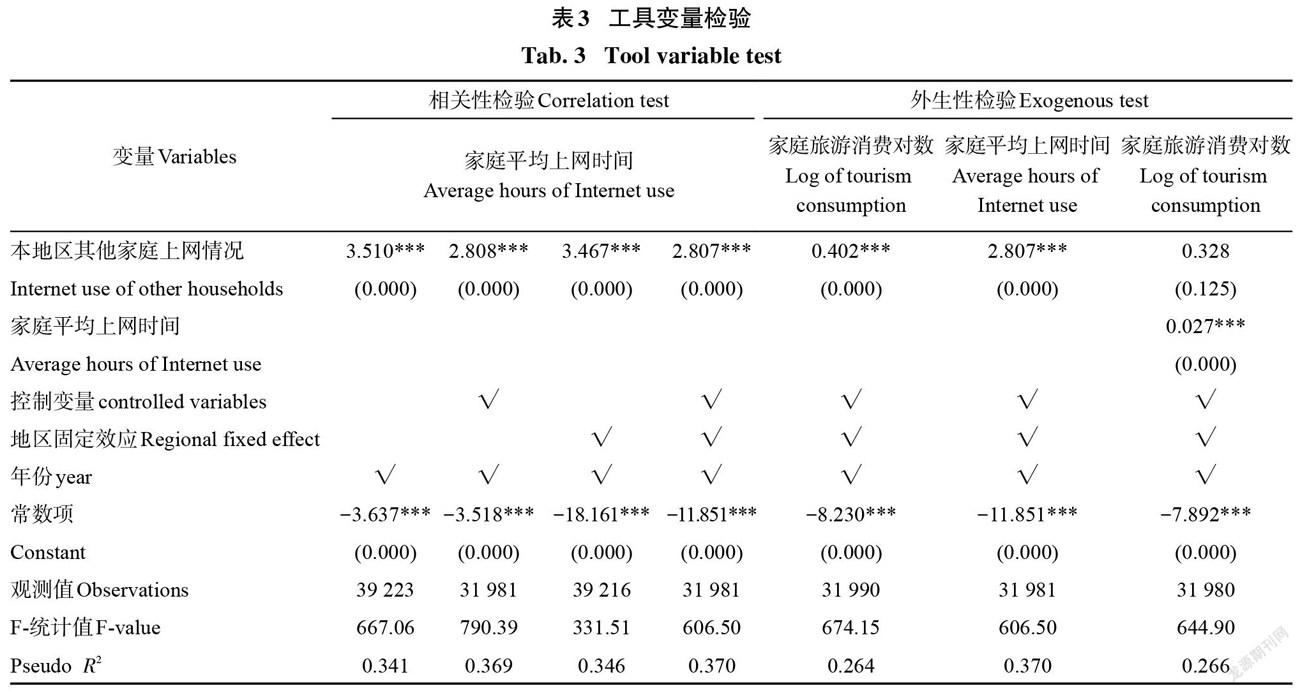

根据工具变量的选择原则,有效的工具变量应满足:一是与随机扰动项不相关,二是与内生变量相关。本文选取“本地区其他家庭上网情况”作为个体家庭上网情况的工具变量,并将对该工具变量的相关性和外生性进行检验,结果如表3所示。

根据表3中相关性检验结果,无论是否控制地区固定效应和其他变量的影响,“本地区其他家庭上网情况”与家庭上网时间存在显著的正相关关系,即满足工具变量的相关性假设。此外,无论是否控制其他变量和地区固定效应,F统计值均大于10,表明不存在弱工具变量问题[58]。

鉴于工具变量只有一个,具有恰好识别的特征。为了检验工具变量的外生性,参考杨克文等的方法进行分步骤处理[59]。

第一步:检验“本地区其他家庭平均上网情况”对家庭旅游消费的影响,如果“本地区其他家庭平均上网情况”的系数显著,表明“本地区其他家庭平均上网情况”对家庭旅游消费具有显著影响,继续进行下一步骤检验。

第二步:检验“本地区其他家庭上网情况”对作为内生变量的“家庭上网时间”的影响,如果“本地区其他家庭上网情况”系数显著,说明“本地区其他家庭上网情况”与内生变量“家庭平均上网时间”相关。

第三步:在第一步的基础上加入“家庭平均上网时间”变量,如果内生变量的影响显著,同时“本地区其他家庭上网情况”的系数相对于第一步中的系数不显著,表明“本地区其他家庭上网情况”作为“家庭平均上网时间”的工具变量仅能通過“家庭平均上网时间”对家庭旅游消费产生间接影响,即满足外生性要求。

根据表3工具变量内生性检验结果,当不控制“家庭平均上网时间”时,排除家庭本身的“本地区其他家庭上网情况”对家庭旅游消费存在显著影响。当控制“家庭平均上网时间”之后,排除家庭本身的“本地区其他家庭上网情况”对家庭旅游消费的影响不显著,即“本地区其他家庭上网情况”作为工具变量具有较好的外生性。

此外,在选取了合适的工具变量的基础上,使用工具变量法对模型进行估计。通过Wald检验结果发现,均未拒绝原假设,即不存在内生性问题,表明本文通过工具变量的选择和处理已经较好地解决了内生性问题,基准回归的结果是可信的。

3.4 稳健性检验

本文所使用的基准模型为tobit混合模型,但该模型的缺陷在于无法控制不可观测、但不随时间变化的个体效应。对此,本文采用半参估计方法进行tobit模型估计[60]。同时参照现有文献的做法,将tobit固定效应的估计结果作为基准回归的对照[61-62]。表4稳健性检验(1)显示,在固定效应检验下,家庭是否上网的系数均为正,即H1是稳健的。

此外,考虑到家庭互联网使用程度不同,对家庭旅游消费影响的效果不同。为进一步增强结果的稳健性,同时考察上网时间对家庭旅游消费的影响,该部分用“家庭平均上网时间”来进行稳健性检验。

根据表4稳健性检验(2)的回归结果,“家庭平均上网时间”对家庭旅游消费的影响是显著为正的,而上网时间平方的系数显著为负,说明随着上网时间的增加,家庭旅游消费呈先增加、后减少的倒U形趋势,H3得到验证。在上网时间较少的情况下,互联网使用对个人的边际效应会更大,包括个人知识和信息的增加、资源的获取、技能的提升等都会显著提高,从而影响到个人和家庭收入等,进而影响家庭旅游消费。但随着上网时间的增加,第一,消费者所获得的信息将达到最佳状态,上网时间进一步增加则导致信息“过载”,反而对旅游消费的影响为负。第二,长时间上网会使消费者变得更“宅”,即挤出了出门旅游的时间,不利于家庭旅游消费。第三,长时间上网也会降低视力,引发颈椎突出、腰椎突出等健康问题,影响到个人和家庭整体的健康水平,从而抑制旅游消费。

3.5 异质性分析

3.5.1 收入水平

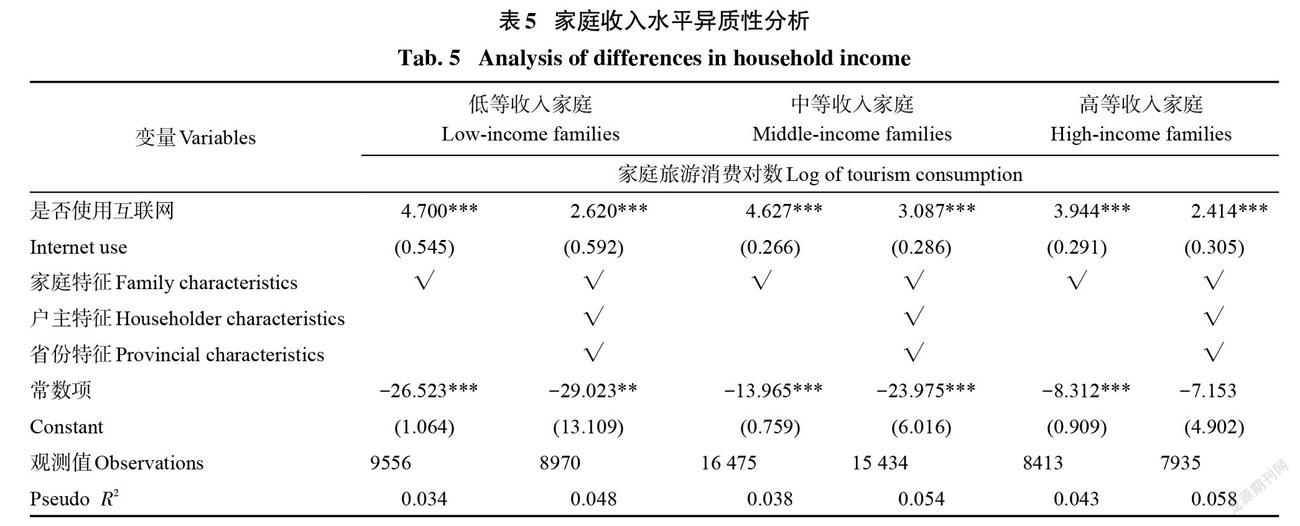

家庭的收入水平是影响家庭旅游消费最重要的因素之一,考虑到不同经济状况的家庭旅游消费会有差异,本文按收入高、中、低水平将样本家庭进行分组。

结果显示(表5),互联网使用对不同收入水平家庭的旅游消费均具有显著的促进作用,且对中等收入家庭的影响最大。一方面,收入作为影响家庭消费最主要的因素,代表了家庭旅游消费的支付能力。对低收入家庭而言,因为收入水平较低,其收入主要用于基本生活消费,作为花费较高且为非必需消费的旅游支出受到较大的收入约束,因此互联网对该类家庭旅游消费的影响较弱。另一方面,旅游消费作为一种具有高闲暇约束的耗时性消费,与居民的闲暇时间密切相关。高收入家庭可能因为工作过于繁忙,缺少支撑旅游行为完成的连续性闲暇,使得该类家庭旅游消费受到较大的时间约束。另一种可能的情况是,闲暇较充裕的高收入家庭,其旅游消费往往已达到边际效应很低的阶段,旅游消费支出的上升空间已非常有限。无论哪种情况,互联网使用对高收入家庭旅游消费的促进作用都较小。而对于中等收入家庭而言,工作可能并不会过于繁忙,即不仅有一定的经济能力进行旅游消费支出,也有一定闲暇时间来实现旅游消费,即受到的收入约束和时间约束相对较小,同时他们的旅游消费往往还处在边际效应较大的阶段,因此互联网使用对该类家庭旅游消费的促进作用最大。

3.5.2 户主工作状况

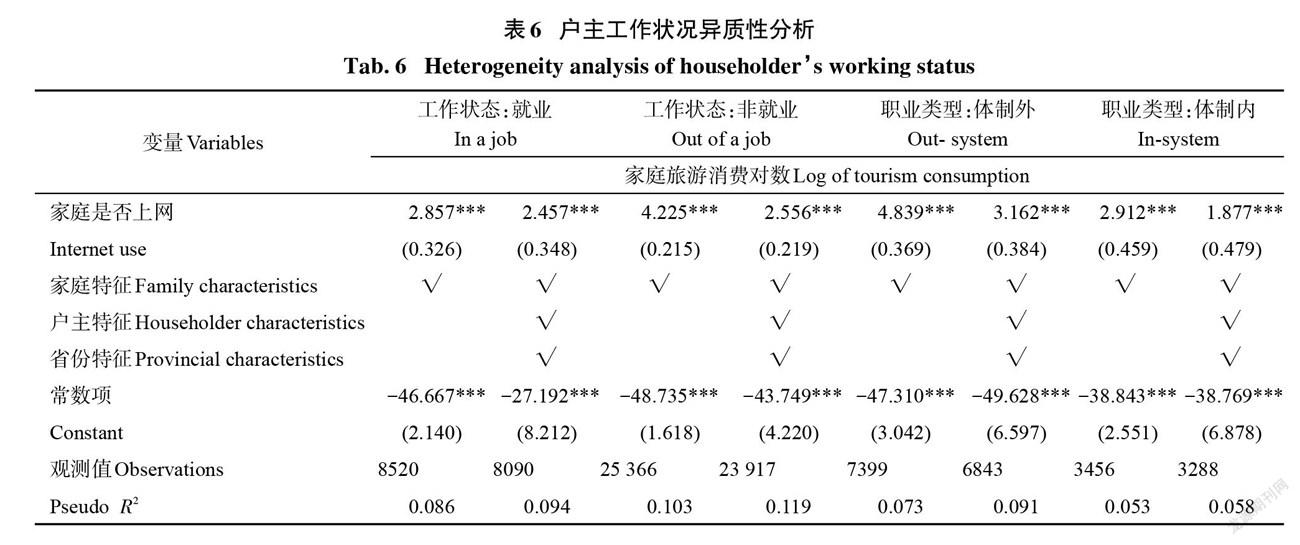

家庭闲暇时间对家庭旅游消费具有重要影响,但CFPS数据并没有直接反映家庭闲暇时间的数据。由于闲暇时间的多少与工作状况和职业类型密切相关,且户主作为家庭消费的主要决策者,其闲暇时间的多少在很大程度上会影响家庭旅游决策的完成和旅游行为的实现。因此,本文选取户主的工作状态和职业类型作为户主闲暇时间的间接代理变量进行异质性分析。

(1)工作状态:就业和待就业

户主工作状态的异质性分析(表6)汇报了互联网使用对户主就业和待就业状态家庭旅游消费的影响,结果均为显著促进作用,且对户主为待就业状态的家庭促进作用更大,H4得到验证。对于该结果,一方面是因为待就业家庭闲暇时间更多,能更好地支持家庭旅游消费的实现;另一方面,待就业者在闲暇时期也希望通过旅游行为来释放自己的压力,以便能有更好的精神状态投入到下一份工作中。因此,无论是从客观的闲暇因素还是从主观的旅游需求来说,户主待就业状态下的家庭互联网使用对家庭旅游消费的影响更大。

(2)职业类型:体制内和体制外

此外,根据我国国情,进一步将户主就业家庭按职业类型分为体制内与体制外两类。户主职业类型的异质性分析(表6)结果显示,在控制其他条件的情况下,家庭使用互联网对户主工作为体制外职业的家庭旅游消费促进作用更大。对于该结果,笔者的解释是因为体制外的工作时间相对体制内而言更为灵活[63]。虽然体制内的工作在当前劳动法的保障下拥有固定的工作时间和公休假期,但是近年来,随着旅游需求的增加,“黄金周”和“小长假”不仅无法满足人们增长的旅游需求,还暴露出因假期制度不灵活、游客过于集中导致交通拥堵、景区拥堵、旅游体验感差以及对旅游资源的破坏等严重弊端,从而抑制了体制内就业者的旅游消费[64]。但对于体制外的工作而言,可能因为工作性质(如服务业从业人员节假日必须上班,只能非节假日轮休)原因,往往避开了“黄金周”、法定公休等拥堵高峰,员工有更加灵活的休假安排,因此旅游消费更高,H5得到验证。

4 中介效应检验

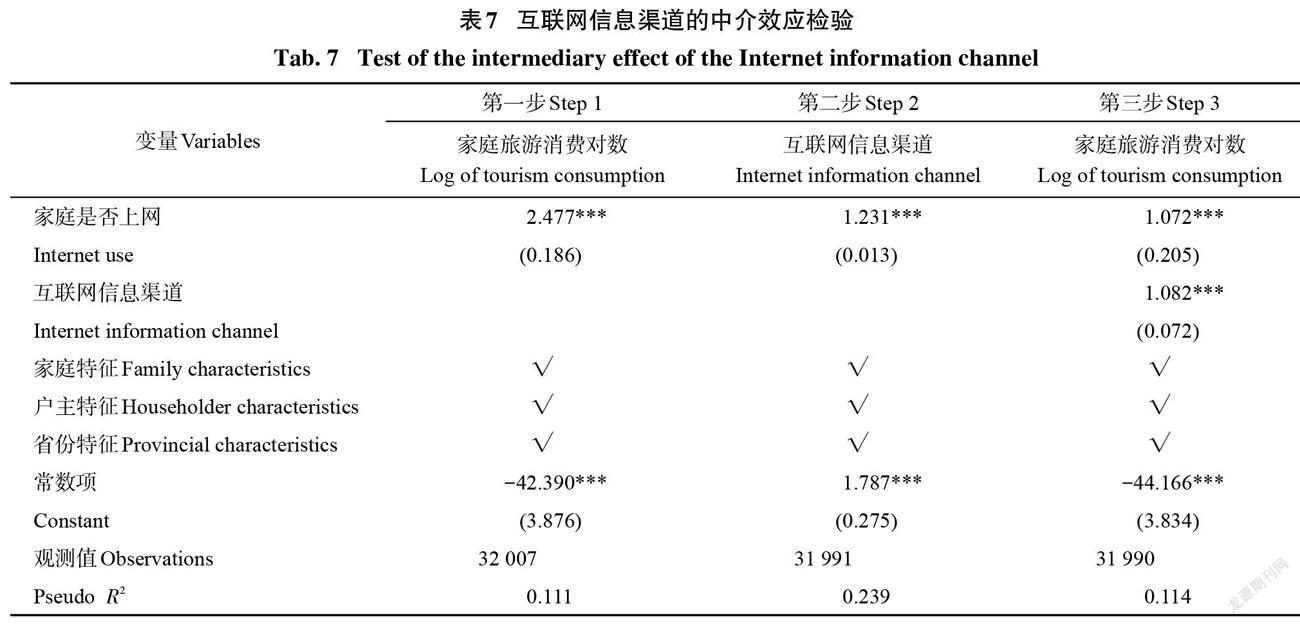

在前面理论分析中,本文猜测互联网使用是通过信息渠道的中介效用影响家庭旅游消费的,在此,将对该假设进行检验。

根据CFPS中的相关问题,“您认为互联网/电视/手机短信/报纸杂志/广播/他人转告对您获取信息的重要性是多少”,本文认为,若消费者觉得某一信息渠道越重要即表明消费者的信息主要来自该信息渠道。因此,根据文章需求,选取“互联网渠道”作为互联网使用对家庭旅游消费影响的中介变量,并进行检验。为了有效地揭示该传导机制,本文借鉴了Baron和Kenny提出的中介效应检验方法——逐步回归法[65]。逐步回归法是目前检验中介效应最为普遍的方法,众多学者在研究中对该方法进行了应用[66-70],具体步骤如下。

第一步,检验互联网使用是否影响家庭旅游消费。

第二步,检验互联网使用是否影响互联网信息渠道。

第三步,将互联网使用、互联网信息渠道同时放入模型。

如表7所示,在中介效应的检验中,第一步互联网使用对家庭旅游消费的影响显著为正,且系数为2.477。第二步互联网使用对中介变量互联网信息渠道的影响也显著为正,系数为1.231。第三步在加入中介变量互联网信息渠道后,互联网信息渠道对家庭旅游消费的影响显著为正,且互联网使用对家庭旅游消费的影响仍然显著为正,但系数由第一步的2.477减小到1.072,减小了56.7%,说明在互联网对家庭旅游消费的影响中,有很大一部分是由作为中介变量的互联网信息渠道在起作用。H2得到验证。

为了进一步说明该中介效应的存在,在逐步回归的检验基础上再进行原假设H0:间接效应=0的Sobel 检验,结果拒绝原假设(p =0.00<0.05),即认为该中介效应成立,经计算,中介效应在总效应中占74.5%。

5 结论与建议

本文基于2014年、2016年和2018年CFPS数据,研究了互联网使用对家庭旅游消费的影响,结果稳健且通过了内生性检验,进行了互联网使用影响家庭旅游消费的异质性分析,最后对影响机制进行了探讨和验证。本文得出的主要结论如下。

第一,使用互联网的家庭与不使用互联网的家庭相比,旅游消费高出2.477%,即互联网使用对家庭旅游消费有正向的促进作用。第二,家庭平均上网时间对家庭旅游消费的影响呈倒U形关系,即较少时间的上网会促进家庭旅游消费,较长时间的上网反而会抑制家庭旅游消费。第三,互联网使用对于中等收入群体而言,具有更大的促进作用,这是基于收入和闲暇约束的双重影响结果。第四,在对户主工作状况进行的异质性分析中,待就业户主、职业类型为体制外的户主,互联网对其家庭旅游消费的促进作用更大,其原因可能是因为这部分家庭工作时间较灵活、闲暇时间较多,更能支持旅游行为的实现。第五,在互联网使用影响家庭旅游消费的过程中,互联网信息渠道具有显著的中介效用。本文的研究具有一定的理论贡献:传统的消费者信息行为理论和信息传播理论虽然认识到了信息对消费者行为具有影响,但这种影响是單向非循环的,即信息与消费行为之间的关系只是一种弱关系,而互联网渠道的出现深刻改变了消费环境,使得信息传播与消费者行为之间的关系变得更为紧密,信息、消费者、旅游消费行为之间呈现出双向互动和循环累积的强关系。此外,本文的研究有效论证了时间因素对旅游消费的重要影响。

根据本文研究得出的主要结论,提出以下政策建议。

第一,政府方面,不仅要继续推动互联网硬件设施的建设,进一步加强对互联网技术的创新开发与应用,更大程度发挥互联网信息渠道的独特优势进而促进旅游消费,同时还要加强并优化对互联网空间的综合管理监督,如严格网络信息的监管、严厉打击通过互联网进行虚假宣传和欺诈行为等,促使互联网将干净简单、界面友好的旅游信息高效传递给消费者,营造更好的旅游消费环境。此外,各级政府、组织以及社团等应通力合作宣传营造合理使用互联网的良好社会观念和社会氛围。景区、旅行社以及旅游公司等应不断优化旅游信息的宣传方式,实现与互联网的深度融合,积极开发多样化App,充分利用大数据,通过互联网及时更新景区景点的天气、交通、人数等信息,帮助游客合理规划时间,避免景区拥堵等。最后,消费者也应加强自身能力的培养,提升互联网应用能力,培养和提高信息搜索、甄别与筛选能力,利用互联网了解更丰富、更真实的旅游信息以激发旅游消费,同时要养成良好的上网习惯,合理安排上网时间,避免上网时间过长,防止信息“过载”和“挤出”旅游时间。

第二,进一步扩大中等收入群体规模,继续提高个税起征点,提高最低工资标准等,可有效促进我国旅游消费规模的扩大。应更多关注并实施提高低收入家庭的就业保障措施,提倡灵活就业,稳步提高低收入家庭的收入水平,激发该群体的旅游消费需求。此外,对于有足够闲暇时间的待就业者和未就业者,应继续实施对青少年、退休人员和老年人等的优惠措施,充分挖掘其旅游消费潜力。同时,还可以考虑适当增加暂时失业人员的失业保障和给予旅游消费补贴等,使这类群体有足够闲暇的同时也具有一定的支付能力来实现旅游消费。

第三,实行差异化、多样化的工作模式和休假制度,增加消费者工作时间的灵活性,增加消费者的闲暇时间特别是连续性闲暇时间,使得居民的旅游需求因受时间约束的减少而得以更多实现。对于体制内就业者,实行更为灵活的坐班与非坐班相结合工作模式。如针对公共服務部门工作人员,在保证日常事务能够有效服务于公众的前提下,轮流实行每周3+2或4+1模式,将业务办理集中安排在3天或4天工作日内并可适当将工作时间延长,其余两天或1天工作日则可改为非现场上班。还可在公共服务部门实施周末轮流上班制,周末上班时间则在其他时间补偿回来。这样不仅可以更好地为那些工作时间比较固定的从业者提供公共服务,还增加了体制内就业者的工作时间灵活性。此外,对工作时间超过一定年限(如10年)的职工和员工,可根据工作特点和岗位特点,实施每年给予半个月左右的半办公半休假福利,除非出现紧急特殊情况,在此期间职工或员工可自由支配时间。

参考文献(References)

[1] 魏翔, 潘禹, 王明康, 等. 主观意愿能撬动旅游消费吗?——以家庭旅游中的“预先保证”行为为例[J]. 经济管理, 2020, 42(12): 168-183. [WEI Xiang, PAN Yu, WANG Mingkang, et al. Can subjective intention leverage actual consumption? Take the precommitment in family travel as an example[J]. Business Management Journal, 2020, 42(12): 168-183.]

[2] 孙根紧, 王丹, 丁志帆. 互联网使用与居民旅游消费——来自中国家庭追踪调查的经验证据[J]. 财经科学, 2020(11): 81-93. [SUN Genjin, WANG Dan, DING Zhifan. Internet use and tourism consumption of Chinese residents: Empirical evidence from China family panel studies[J]. Finance & Economics, 2020(11): 81-93.]

[3] 刘卫东. 论我国互联网的发展及其潜在空间影响[J]. 地理研究, 2002(3): 347-356. [LIU Weidong. Development of the internet in China: Spatial characteristic and implications[J]. Geographical Research, 2002(3): 347-356.]

[4] 罗珉, 李亮宇. 互联网时代的商业模式创新:价值创造视角[J]. 中国工业经济, 2015(1): 95-107. [LUO Min, LI Liangyu. The innovation of business model in internet era: From value creation perspective[J]. China Industrial Economics, 2015(1): 95-107.]

[5] 杨勇. 互联网促进旅游产业动态优化了吗?[J]. 经济管理, 2019, 41(5): 156-170. [YANG Yong. Does the internet promote dynamic optimization of the tourism industry?[J]. Business Management Journal, 2019, 41(5): 156-170.]

[6] 李恒, 全华. 基于大数据平台的旅游虚拟产业集群研究[J]. 经济管理, 2018, 40(12): 21-38. [LI Heng, QUAN Hua. Research on tourism virtual industry cluster based on big data platform[J]. Business Management Journal, 2018, 40(12): 21-38. ]

[7] 苏振华, 黄外斌. 互联网使用对政治信任与价值观的影响: 基于CGSS数据的实证研究[J]. 经济社会体制比较, 2015(5): 113-126. [SU Zhenhua, HUANG Waibin. The Internet’s impact on the political trust and values: An empirical study based on CGSS 2010 data[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2015(5): 113-126.]

[8] 张锋, 沈模卫, 徐梅, 等. 互联网使用动机、行为与其社会-心理健康的模型构建[J]. 心理学报, 2006(3): 407-413. [ZHANG Feng, SHEN Mowei, XU Mei, et al. A structural equation modeling of motives, behaviors of Internet use and related social-psychological health[J]. Acta Psychologica Sinica, 2006(3): 407-413. ]

[9] 寧可, 朱哲毅, 徐志刚. 互联网、生活时间配置与农村青少年身体健康[J]. 南开经济研究, 2019(4): 81-104. [NING Ke, ZHU Zheyi, XU Zhigang. Internet, time allocation decision and rural teenager health[J]. Nankai Economic Studies, 2019(4): 81-104.]

[10] 胡钰, 吴倬. 互联网对青年价值观的负面影响[J]. 青年研究, 2001(3): 28-33. [HU Yu, WU Zhuo. The negative impact of the Internet on youth values[J]. Youth Studies, 2001(3): 28-33.]

[11] 陈思宇, 胡志安, 陈斌开. 技术与文化: 互联网如何改变个人价值观?[J]. 经济学动态, 2016(4): 37-47. [CHEN Siyu, HU Zhian, CHEN Binkai. Technology and culture: How does the Internet change its personal values?[J]. Economic Perspectives, 2016(4): 37-47.]

[12] 孙鲲鹏, 王丹, 肖星. 互联网信息环境整治与社交媒体的公司治理作用[J]. 管理世界, 2020, 36(7): 106-132. [SUN Kunpeng, WANG Dan, XIAO Xing. Internet scrutiny and corporate governance effect of social media[J]. Journal of Management World, 2020, 36(7): 106-132.]

[13] 宁士敏. 影响中国旅游消费的经济和社会因素分析[J]. 经济科学, 1999(6): 49-59. [NING Shimin. Analysis of economic and social factors affecting China’s tourism consumption[J]. Economic Science, 1999(6): 49-59.]

[14] 雷平, 施祖麟. 我国国内旅游需求及影响因素研究[J]. 人文地理, 2009, 24(1): 102-105. [LEI Ping, SHI Zulin. The study on China’s domestic tourism demand and influencing factors[J]. Human Geography, 2009, 24(1): 102-105. ]

[15] 谢佳慧, 李隆伟, 王艳平. 排斥物: 雾霾降低入境旅游规模[J]. 当代经济科学, 2017, 39(1): 113-123; 128. [XIE Jiahui, LI Longwei, WANG Yanping. Repulsion: Dose haze reduce inbound tourism scale?[J]. Modern Economic Science, 2017, 39(1): 113-123; 128.]

[16] 颜麒, 吴晨光, 叶浩彬. 离岛免税政策对海南省旅游需求影响效应实证研究[J]. 旅游学刊, 2013, 28(10): 47-51. [YAN Qi, WU Chenguang, YE Haobin. Assessing the impacts of the goods tax rebate policy on tourism demand for Hainan Island, China[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(10): 47-51.]

[17] 徐晓娜. 城镇人口老龄化与国内旅游消费——基于VAR模型的实证分析[J]. 商业研究, 2017 (1): 165-169. [XU Xiaona. Urban aging and domestic tourism consumption: An empirical analysis based on VAR model[J]. Commercial Research, 2017 (1): 165-169.]

[18] 魏翔, 吴新芳, 华钢. 带薪休假能促进国内旅游消费吗?——基于“中国国民旅游休闲调查”的检验[J]. 旅游学刊, 2019, 34(6): 14-27. [WEI Xiang, WU Xinfang, HUA Gang. Can paid vacation promote domestic tourism consumption? Based on the Chinese national tourism leisure survey[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(6): 14-27.]

[19] 张金宝. 经济条件、人口特征和风险偏好与城市家庭的旅游消费——基于国内24个城市的家庭调查[J]. 旅游学刊, 2014, 29(5): 31-39. [ZHANG Jinbao. Economics conditions, demographic characteristic, risk preference and tourism consumption of urban household: Based on a survey of 24 cities in China[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(5): 31-39. ]

[20] 朱静, 甘宇. 经济禀赋与城市家庭旅游消费——来自中国劳动力动态调查的经验证据[J]. 消费经济, 2016, 32(6): 39-44. [ZHU Jing, GAN Yu. The empirical evidence of economic endowment and urban household tourism consumption: From the dynamic survey of Chinese labor force[J]. Consumer Economics, 2016, 32(6): 39-44.]

[21] WITT S F, WITT C A. Forecasting tourism demand: A review of empirical research[J]. International Journal of Forecasting, 1995, 11(3): 447-475.

[22] WANG Z. Factors that influence the growth of Chinese domestic tourism arrivals (1985—2007): An empirical research based on the VAR model[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2010, 15(2): 449-459.

[23] GU H, LIU D. The relationship between resident income and domestic tourism in China[J]. Tourism Recreation Research, 2004, 29(2): 25-33.

[24] YANG Y, LIU Z H, QI Q. Domestic tourism demand of urban and rural residents in China: Does relative income matter?[J]. Tourism Management, 2014, 40(1): 193-202.

[25] 谷慧敏, 伍春來. 中国收入分配结构演变对国内旅游消费的影响[J]. 旅游学刊, 2003,18(2): 19-23. [GU Huimin, WU Chunlai. The impact of the evolution of income distribution structure in China on the domestic tourism consumption[J]. Tourism Tribune, 2003,18(2): 19-23.]

[26] 邱洁威, 张跃华, 查爱苹. 农村居民旅游消费意愿影响因素的实证研究——基于浙江省780户农村居民的微观数据[J]. 兰州学刊, 2011(3): 57-64. [QIU Jiewei, ZHANG Yuehua, ZHA Aiping. The empirical study on the influencing factors of rural residents’ tourism consumption intention: Based on microdata of 780 rural residents in Zhejiang province[J]. Lanzhou Academic Journal, 2011(3): 57-64.]

[27] 刘宏, 马文瀚. 互联网时代社会互动与家庭的资本市场参与行为[J]. 国际金融研究, 2017(3): 55-66. [LIU Hong, MA Wenhan. Research on the online social interaction and household investment decision in China[J]. Studies of International Finance, 2017(3): 55-66.]

[28] 周洋, 华语音. 互联网与农村家庭创业——基于CFPS数据的实证分析[J]. 农业技术经济, 2017 (5): 111-119. [ZHOU Yang, HUA Yuyin. The Internet and rural family entrepreneurship: An empirical analysis based on CFPS data[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2017(5): 111-119.]

[29] 江小涓. 高度联通社会中的资源重组与服务业增长[J]. 经济研究, 2017, 52(3): 4-17. [JIANG Xiaojuan. Resource reorganization and the growth of the service industry in an interconnected society[J]. Economic Research Journal, 2017, 52(3): 4-17.]

[30] 杨光, 吴晓杭, 吴芷翘. 互联网使用能提高家庭消费吗?——来自CFPS数据的证据[J]. 消费经济, 2018, 34(1): 19-24. [YANG Guang, WU Xiaohang, WU Zhiqiao. Can the use of Internet increase household consumption: Evidence from the CFPS data[J]. Consumer Economics, 2018, 34(1): 19-24.]

[31] 向玉冰. 互联网发展与居民消费结构升级[J]. 中南财经政法大学学报, 2018(4): 51-60. [XIANG Yubing. On development of internet and the urban and rural household’s consumption structure upgrading[J]. Journal of Zhongnan University of Economics and Law, 2018(4): 51-60.]

[32] 杜丹清. 互联网助推消费升级的动力机制研究[J]. 经济学家, 2017(3): 48-54. [DU Danqing. A research on the dynamic mechanism of internet boosts consumption upgrade[J]. Economist, 2017(3): 48-54.]

[33] 沙勇忠, 刘焕成. 信息环境演化对信息消费的影響[J]. 情报科学, 2001(12): 1310-1313. [SHA Yongzhong, LIU Huancheng. Effect of the evolution of the information environment on the information consumption[J]. Information Science, 2001(12): 1310-1313.]

[34] 卢泰宏. 消费者行为学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015: 28. [LU Taihong. Consumer Behavior Theory[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2015: 28.]

[35] 李春雨. 拉斯韦尔5W传播模式与会议新闻传播效果研究[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2014(4): 79-90. [LI Chunyu. Harold Lasswell’s “5W” communication model and the effects of the dissemination of conference news[J]. Nankai Journal(Philosophy, Literature and Social Science Edition), 2014(4): 79-90.]

[36] 郭士祺, 梁平汉. 社会互动、信息渠道与家庭股市参与——基于2011年中国家庭金融调查的实证研究[J]. 经济研究, 2014, 49(S1): 116-131. [GUO Shiqi, LIANG Pinghan. Social interactions, information channel and household stock market participation: An empirical study based on 2011 Chinese Household Finance Survey[J]. Economic Research Journal, 2014, 49(S1): 116-131.]

[37] 董晓林, 于文平, 朱敏杰. 不同信息渠道下城乡家庭金融市场参与及资产选择行为研究[J]. 财贸研究, 2017, 28(4): 33-42. [DONG Xiaolin, YU Wenping, ZHU Minjie. Financial market participants and asset choice among rural and urban household under different information channels[J]. Finance and Trade Research, 2017, 28(4): 33-42.]

[38] 杨路明, 巫宁. 旅游产业与电子商务的天然适应性讨论[J].重庆工商大学学报(社会科学版), 2003(6): 97-100. [YANG Luming, WU Ning. A discussion on the adaptability of tourism and e-commerce[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University (Social Science Edition), 2003(6): 97-100.]

[39] 马耀峰, 白凯. 基于人学和系统论的旅游本质的探讨[J]. 旅游科学, 2007(3): 27-31. [MA Yaofeng, BAI Kai. A probe into the essence of tourism based on the theory of human science and systematology[J]. Tourism Science, 2007(3): 27-31. ]

[40] 刁宗广. 中国农村居民旅游消费水平及区域差异研究[J]. 地理科学, 2009, 29(2): 195-199. [DIAO Zongguang. Tourist consumption level of China’s rural residents and its regional classification[J]. Scientia Geographica Sinica, 2009, 29(2): 195-199.]

[41] 张传勇, 王丰龙. 住房财富与旅游消费——兼论高房价背景下提升新兴消费可行吗?[J]. 财贸经济, 2017, 38(3): 83-98. [ZHANG Chuanyong, WANG Fenglong. Housing wealth and tourism consumption—Is it feasible to enhance emerging consumption the age of high housing prices?[J]. Finance & Trade Economics, 2017, 38(3): 83-98.]

[42] 庞闻, 马耀峰, 郑鹏. 五种旅游信息传播模式的比较与整合[J]. 旅游学刊, 2012, 27(5): 74-79. [PANG Wen, MA Yaofeng, ZHENG Peng. Comparison and integration of five kinds of tourism information dissemination models[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(5): 74-79.]

[43] 邱扶东. 旅游信息特征对旅游决策影响的实验研究[J]. 心理科学, 2007(3): 716-718. [QIU Fudong. Effect of tourism information features on tourists’ decision-making. [J]. Journal of Psychological Science, 2007(3): 716-718.]

[44] 代玉梅. 自媒體的传播学解读[J]. 新闻与传播研究, 2011, 18(5): 4-11. [DAI Yumei. An interpretation of the we media from the perspective of communication studies[J]. Journalism & Communication, 2011, 18(5): 4-11.]

[45] 罗蓉, 彭楚慧, 李勇辉. 互联网使用会促进家庭旅游消费吗?——基于“两阶段消费者意愿-行为转换理论”的分析[J]. 消费经济, 2020, 36(5): 57-67. [LUO Rong, PENG Chuhui, LI Yonghui. Does the internet use promote home tourism consumption? Based on two-stage consumer willingness and behavior transition theory[J]. Consumer Economics, 2020, 36(5): 57-67.]

[46] 杨克文, 何欢. 互联网使用对居民健康的影响——基于2016年中国劳动力动态调查数据的研究[J]. 南开经济研究, 2020(3): 182-203. [YANG Kewen, HE Huan. The impact of internet usage on health of residents: A study from the China labor-force dynamic survey 2016[J]. Nankai Economic Studies, 2020(3): 182-203.]

[47] SILLENCE E, BRIGGS P, HARRIS P R, et al. How do patients evaluate and make use of online health information?[J]. Social Science & Medicine, 2007, 64(9): 1853-1862.

[48] 徐延辉, 赖东鹏. 互联网使用、风险感知与城市居民的健康研究[J]. 中共中央党校(国家行政学院)学报, 2021, 25(1): 100-110. [XU Yanhui, LAI Dongpeng. Internet use, risk perception and urban residents’ health[J]. Journal of the Party School of the Central Committee of the C.P.C. (Chinese Academy of Governance), 2021, 25(1): 100-110.]

[49] KITAZAWA M, YOSHIMURA M, MURATA M, et al. Associations between problematic internet use and psychiatric symptoms among university students in Japan[J]. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2018, 72(7): 12-18.

[50] 陆杰华, 汪斌. 居民互联网使用对其自评健康影响机制探究——基于2016年中国家庭追踪调查数据[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2020, 60(3): 117-127. [LU Jiehua, WANG Bin. The influence mechanism of internet use on residents’ self-rated health: A study based on date from the 2016 China household tracking survey[J]. Journal of Sun Yat-sen University (Social Science Edition), 2020, 60(3): 117-127.]

[51] 任明丽, 孙琦. 退休与家庭旅游消费:经济状况与闲暇时间的调节作用[J]. 南开管理评论, 2020, 23(1): 4-17. [REN Mingli, SUN Qi. Retirement and family tourism consumption: The moderating effect of economic status and leisure time[J]. Nankai Business Review, 2020, 23(1): 4-17.]

[52] 张旭昆, 徐俊. 消费的闲暇时间约束模型与假日经济现象[J]. 经济评论, 2001(5): 45-48. [ZHANG Xukun, XU Jun. The model of leisure time restriction of consumption and the holiday economic phenomenon[J]. Economic Review, 2001(5): 45-48.]

[53] 卿前龙. 宜居应宜闲: 论现代宜居城市的休闲融入问题[J]. 旅游学刊, 2008,23(8): 79-84. [QING Qianlong. A study on the relationship between leisure and livability in a modern livable city[J]. Tourism Tribune, 2008,23(8): 79-84.]

[54] 赵明晖. 关于居民闲暇消费合理化发展的思考[J]. 消费经济, 1998(1): 10-14. [ZHAO Minghui. On the rational development of residents’ leisure consumption[J]. Consumer Economics, 1998(1): 10-14.]

[55] BERNINI C, CRACOLICI M F. Demographic change, tourism expenditure and life cycle behavior[J]. Tourism Management, 2015, 47(apr.): 191-205.

[56] 崔痒, 黄安民. 居民家庭旅游消费行为初探[J]. 人文地理, 1995, 10(2): 37-42. [CUI Yang, HUANG Anmin. A preliminary study on household tourism consumption behavior[J]. Human Geography, 1995, 10(2): 37-42.]

[57] 易行健, 张家为, 杨碧云. 家庭教育支出决定因素分析——来自中国城镇住户调查数据的经验证据[J]. 南方人口, 2016, 31(3): 21-35. [YI Xingjian, ZHANG Jiawei, YANG Biyun. Determinants of household education expenditure: An empirical study based on urban household survey[J]. South China Population, 2016, 31(3): 21-35.]

[58] STAIGER D, STOCK J H. Instrumental variables regression with weak instruments[J]. Econometrica, 1997, 65(3): 557-586.

[59] 杨克文, 臧文斌, 李光勤. 子女教育对中老年父母健康的影响[J]. 人口学刊, 2019, 41(5): 72-90. [YANG Kewen, ZANG Wenbin, LI Guangqin. The impact of adult children’s education on the health of middle aged and elderly parents[J]. Population Journal, 2019, 41(5): 72-90.]

[60] HONORE B E. Trimmed LAD and least squares estimation of truncated and censored regression models with fixed effects[J]. Econometrica, 1992, 60(3): 533-565.

[61] 张路, 龚刚. 房地产周期、地方政府财政压力与融资平台购地[J]. 财经研究, 2020, 46(6): 4-18. [ZHANG Lu, GONG Gang. Real estate cycle, local government fiscal pressure and LGFVs’ land purchasing[J]. Journal of Finance and Economics, 2020, 46(6): 4-18.]

[62] 林志帆, 龙晓旋. 卖空威胁能否激励中国企业创新[J]. 世界经济, 2019, 42(9): 126-150. [LIN Zhifan, LONG Xiaoxuan. Can short-selling threat motivate the innovation of Chinese firms?[J]. The Journal of World Economy, 2019, 42(9): 126-150.]

[63] 崔钰雪. 体制内外劳动力市场的灵活性与安全性差异研究[J]. 中国劳动关系学院学报, 2013, 27(2): 54-60. [CUI Yuxue. Differences of flexibility and security between labor markets within and outside the system[J]. Journal of China University of Labor Relations, 2013, 27(2): 54-60.]

[64] 李幼常. 黃金周假日旅游存在的问题及对策研究综述[J]. 旅游学刊, 2006, 21(11): 12-18. [LI Youchang. A study summary on the problems existing in golden week holiday tourism and countermeasures[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(11): 12-18.]

[65] BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

[66] 孙小宇, 郑逸芳, 许佳贤. 外出从业经历、农地流转行为与农村劳动力转移——基于CHIP 2013数据的实证分析[J]. 农业技术经济, 2021(3): 20-35. [SUN Xiaoyu, ZHENG Yifang, XU Jiaxian. Outgoing experience, farmland transfer behavior and rural-urban migration—An empirical analysis based on CHIP 2013[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2021(3): 20-35.]

[67] 赵国庆, 周学琴. 金融素养能够降低家庭储蓄水平吗?——基于中国居民家庭微观调查数据的分析[J]. 农村金融研究, 2021(1): 48-57. [ZHAO Guoqing, ZHOU Xueqin. Can financial literacy reduce household savings? Analysis based on micro survey data of Chinese residents[J]. Rural Finance Research, 2021(1): 48-57.]

[68] 李趙盼, 郑少锋. 地理标志使用对农户农地质量提升行为影响研究——基于市场激励的中介效应分析[J]. 中国土地科学, 2021, 35(3): 40-48. [LI Zhaopan, ZHENG Shaofeng. Study on the influence of geographical indication on farmers’ behavior of improving farmland quality: Analysis of mediation effect based on market incentives[J]. China Land Science, 2021, 35(3): 40-48.]

[69] 祝伟, 王瑞梅. 城镇化对耕地利用强度的影响及中介效应分析[J]. 中国农业大学学报, 2021, 26(4): 213-224.[ZHU Wei, WANG Ruimei. Effect of urbanization on agricultural land-use intensity and mediation analysis[J]. Journal of China Agricultural University, 2021, 26(4): 213-224.]

[70] 王恒, 朱玉春. 社会资本对农户多维贫困的影响——基于劳动力流动的中介效应分析[J]. 中国农业大学学报, 2021, 26(4): 240-254. [WANG Heng, ZHU Yuchun. Impact of social capital on multi-dimensional poverty of farmers: Analysis of intermediary effect based on labor mobility[J]. Journal of China Agricultural University, 2021, 26(4): 240-254.]

Internet Usage and Family Tourism Consumption:

An Analysis of Intermediary Effect of Information Channel

LUO Rong1, PENG Chuhui2, BAO Xinzhong3

(1. Business School, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China; 2. Dongping Sub District Office, Yuetang District,

Xiangtan 411100, China; 3. Management College, Beijing Union University, Beijing 100101, China)

Abstract: At present, with the COVID-19 epidemic still being in flood and the global economy slowing down, boosting tourism consumption can not only expand China’s domestic demand effectively and upgrade China’s consumption but also be an important way to enhance Chinese residents’ sense of happiness and gain in the new era.

In the past decade, benefited by the rapid development and widespread application of Internet technology, people living in urban and rural areas have been increasingly enjoying the convenience and timeliness of the Internet in their daily life for work, study and entertainment. With the deep integration model of “Internet + tourism”, the Internet dramatically changes the structure of traditional tourism industry as well as travel motivation, travel mode and consumption behavior of tourists.

Based on consumer information behavior theory and information communication theory, as well as the characteristics of tourism consumption including non-necessity, high elasticity and time constraint, this paper aims at the information “asymmetry” in China’s tourism consumption market, and uses the authoritative micro data from China Family Panel Studies (CFPS) in 2014, 2016 and 2018 and the corresponding macro statistics of 25 provinces in these three years to discuss theoretically and empirically whether the Internet, as an important information platform for consumers, can promote the transmission of tourism information to consumers and their consumption demands, thus enhancing the growth of tourism consumption.

The empirical analysis results show:

First, in urban and rural areas, for families who do not use the Internet, the Internet usage can indeed promote family tourism consumption, and the effect is significant and steady.

Second, with the increase of the average Internet using time of family members, family tourism consumption increases first and then decreases, showing the inverted U relationship between them. It means that there is an optimal Internet using time, where the Internet usage has the greatest boost to family tourism consumption. It is because that too long Internet using time will not only damage consumers’ health, which is not conducive to travel, but also take up their leisure time to squeeze out travel time.

Third, the Internet usage has different effects on tourism consumption of families with different income levels, and the greatest impact is on middle-income families. It is because that middle-income families not only have necessary economic capacity of tourism consumption, but also have leisure time to carry it out, which reflects that income constraints and time constraints of middle-income families are relatively small. The non-employed householders and the non-official occupation have greater impact on family tourism, because householders have more leisure time if they are not employed, and their working time is more flexible if their occupation is non-official, which is conducive to the realization of family tourism behavior. In other words, leisure time is an important factor affecting family tourism consumption.

Fourth, the Internet usage affects information channels to influence tourism consumption environment and thus tourism consumption of family, which means that the Internet information channel plays a significant intermediary role between the Internet usage and family tourism consumption.

This paper proposes corresponding policy suggestions to promote family tourism. For consumers, it is suggested that they use the Internet scientifically and rationally. For government, it is recommended that relevant departments further optimize the information environment, expand the scale of middle-income groups, and implement the differentiated working modes and vacation systems.

Keywords: Internet usage; family tourism consumption; information channel

[責任编辑:郑 果;责任校对:周小芳]