高职飞机机电设备维修专业构建课证融通体系的探索

汤翠翠,周元,章正伟

(浙江交通职业技术学院,杭州 311112)

0 引 言

2020年,交通运输部颁布《民用航空器维修人员执照管理规则》(以下简称CCAR-66R3法规),并于7月1日正式施行。[1]相较2016年的CCAR-66R2法规,在执照考取资格方面新增了职业院校在校生考取的通道;另外,对航空器维修基础培训的专业分类、培训课程模块设置、课时安排提出新的要求,同时增加飞机维修专业英语的考核。[2]因此,如何正确看待和解读民航新规,将民航维修执照培训的新要求与高职院校飞机维修类课程体系互融共通,为职业院校在校生报考执照创造有利条件,成为高职院校人才培养亟待解决的问题。

“课证融通”是指职业资格证书与学历证书的相互沟通与衔接,以学生的能力培养为中心、以职业标准为导向、理论与实践紧密结合的一种人才培养模式。[3]其中,“融通”则是将专业课程标准与行业法规、职业标准互衔接,将专业课程教学评价与岗位资格证书考核互联系,将专业课程思政教育与职业素质培养互贯通,从而构建一套适应行业发展、满足企业需求、实现人才培养的专业课程体系[4-5]。

1 “课证融通”需解决的关键问题

1.1 课程体系的重构

“课证融通”的本质是将学历证书与职业资格证书融通,是一种培养过程的创新,其目的是将课程与生产需求相结合培养学生综合能力。以执照培训大纲为骨干构建课程体系中的专业核心课程部分,并以此为基础根据生源情况(普高或职高)设定前序课程以满足核心课程的需求。同时,根据纵深岗位职业素养需求开发多元化的专业选修课,引导学生发展方向。

1.2 教学组织的变革

改变传统教学组织形式,根据新构建的课程体系,引进融合行业培训机构的教学组织方法。学生方面针对核心课程开展符合行业法规要求的小班化教学,小组实训等;教师方面则在备课、授课与课后档案资料建立过程均参照执照培训要求实施。从而实现学生与教师教学形式的全方面变革。

1.3 教学评价的创新

将行业考评制度引入学历教育中的考核过程,通过设计一系列形成性考评模块完成行业考评中对知识理解运用的考核,通过集中考核实现学历教育对知识储备量的考核。在集中考核阶段,采用执照笔试考试方式,符合民航法规对考试条件的要求。充分利用推进信息化考试改革的有利条件,实现学历与执照考试的融合。

1.4 素质教育的体现

在学历教育阶段培养学生行业素质的最佳方法是将行业要求以课程思政、劳动教育等方式引入校园。行业素质引入过程主要是保证融合后的教学过程可以使学生时刻感受到行业熏陶,置身于行业环境中。仿效行业惯例,教师以导师、师傅的双重身份开展教学培训工作是实现以上目标的关键。

2 民航新规下飞机机电设备维修专业课证融通的重构

课程体系的构建是专业人才培养方案设置的核心内容,是一项庞大、细致的教学育人工程。结合专业实际,在CCAR-66R3部法规背景下,探索重构飞机机电设备维修专业课程体系。

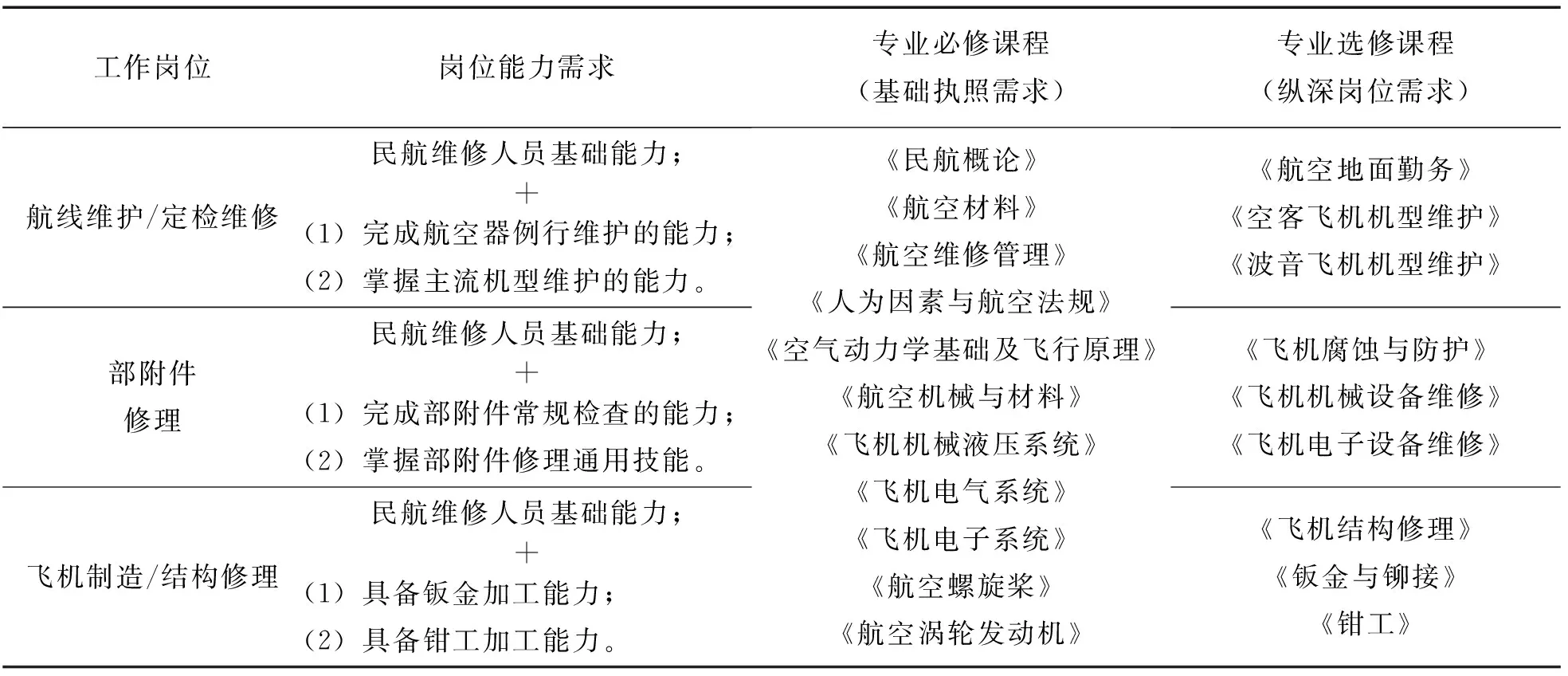

依据CCAR-66R3部法规对民用航空器维修基础执照涡轮式飞机类考试大纲的规定,通过调研走访多家大型航空运营企业、机场和维修单位,对几种常见的工作岗位,航线维护/定检维修,部附件修理,飞机制造/结构修理,进行岗位能力分析,并初步整合相应的专业核心课程、专业选修课程,如表1所示。

表1 飞机机电设备维修专业岗位能力要求及对应课程

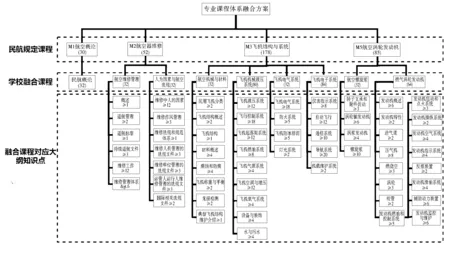

根据上述岗位需求分析,对接CCAR-66R3航空器维修基础执照涡轮式飞机的考试大纲,飞机机电设备维修专业课程体系“课证融合”方案具体设置如图1所示。

图1 飞机机电设备维修专业课程体系融合方案

3 对高职课证融通课程体系建立的实施建议

基于以上情况,高职院校课证融通课程体系的构建,尤其是针对飞机机电设备维修专业,需要将相关行业的法规要求、岗位技能要求、职业考评要求和相关职业素养要求纳入专业教学内容中。通过对人才培养方案的不断优化培养学生的专业能力、实践能力和创新能力。针对高职院校民航维修专业的独特性,结合改版后的R3法规,笔者提出以下几点建议。

3.1 课程体系标准与执照考试大纲对接

根据民航CCAR-66R3新版法规内容,航空器维修人员基础执照分为飞机类(aircraft)和旋翼机(rotorcraft)两大类,并标明适用安装的发动机类别。由于不再区分专业,因此综合性更强,对专业知识的储备量要求也更高。同时,新版执照增加了维修技术英语等级考试,并将执照的有效期调整为永久有效。由此可以明确,新规要求维修人员具备更加扎实的理论与技能基础,适应面更广、综合性更强,在课程设置时需加以考虑。

同时,在课程体系设置中,为培养更多具备民航维修素质的各类专业维修人员,职业资格证书更趋向于多元化、个性化。学生可以根据自己的兴趣、擅长领域等选择证书类别,如维修人员执照、电工、电子等基础类职业资格证书,或是CCAR-147培训机构颁发的航空器维修证书等。

3.2 教学组织模式与民航培训要求一致

高职院校飞机机电设备专业的教学组织形式,充分结合民航培训大纲的要求,结合自身实际情况,在课程开展与教学班级的编制上作出相应调整。

在课程开展过程中,依据CCAR-147法规对培训模块的设置和要求,高职院校中飞机机电设备维修专业的课程设置必须包括但不限于《飞机结构与系统》(178课时)、《航空涡轮发动机》(85课时)。课程课时量巨大,按常规的授课方式开展较为困难。因此,在教学组织过程中可以通过拆分、替代、融合等方法实现课程的教学。

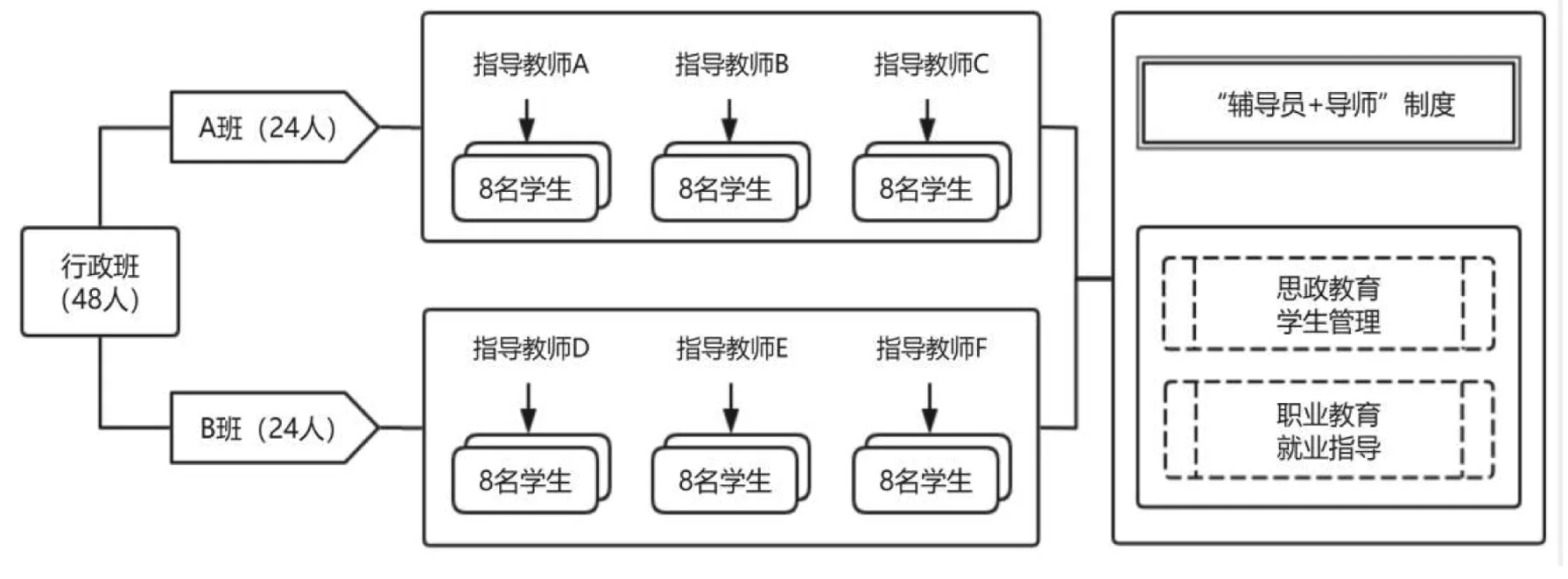

在院校班级编制上,结合行业培训的特点,可以有所改革与创新。传统的院校班级编制人数一般在40人左右,但民航法规规定的理论教学班人数最多为24人,实践教学要求一名教师最多只能指导8名学生。因此,在全新融合模式下可以将原来的40人行政班定额为48人,每个行政班再次细分为AB两个24人的专业课教学班。对于通识类基础课按照正常48人行政班授课,对于航空类专业课,尤其是专业核心课,由2位教师按照24人专业课教学班进行AB班平行授课,在适应学校的教学管理制度的基础上,提高学生学习效果和教学反馈质量。

3.3 教学评价体系与维修基础执照互联

专业课程教学评价体系的设置,在参照相关职业资格标准的基础上,将职业资格证书考核要求与本课程评价机制相连接,学生在完成学历教育的同时,还能够取得相应的职业资格证书,实现学历证书与职业资格证书的双证融通。譬如,可以通过考取《电工证》代替《模拟与数字电路技术》课程考核分数,《飞机结构与系统》课程的期末考试成绩为执照考试系统的机考成绩等。在考核过程中,通过形成性考核实现专业能力的评价,设定一系列的评估项目与口试模块考查知识的理解与运用能力,以符合执照培训对人员的要求。期末以集中考核的形式,评估学生对所学知识的整体掌握情况,满足学历教育的要求。

3.4 思想政治教育与机务作风培养融合

学校教育区别于行业培训的关键在于是否进行思想政治教育和引导。对于飞机机电设备维修专业的学生在校期间可以施行准军事化管理,培养学生纪律意识,规范学习作风,养成良好生活习惯。在课外活动中,支持和鼓励专业相关的志愿者活动,树立正确劳动观,加强劳动教育意识。同时积极响应“课程思政”的号召,在专业课堂中加强思政教育和职业教育,将立德树人、机务作风、工匠精神融入教学环节。

在全新融合模式下的行政班级编排中,创新的引用现代企业“学徒制”融入班级管理[7],由专业导师扮演“师傅”的角色,班级每8位学生分配一名专业导师,取消传统意义上的班主任岗位,实行“辅导员+导师”的管理制度,辅导员主要负责学生日常行为管理和思政教育等方面的内容,导师对于组内学生,可以进行有针对的、专业的就业指导和职业教育,如图2所示。一方面可以帮助学生尽早适应民航业内部师带徒教学方式,另一方面可以在同一导师所带的不同年级学生间形成“传帮带”的优良作风,从而实现院校“导师制”与行业“学徒制”的进一步接轨,更好的促进思政教育与职业素养的互融。

图2 融合模式下的行政班级编排及管理制度

4 结 语

随着新规CCAR-66R3的颁布施行,将大力支持开设飞机维修专业的高职院校,按照新法规要求申请CAR-147培训机构资质,使学生在毕业前能够考取飞机维修基础执照,为学生高质量就业创造了条件,也为航空企业招聘飞机维修人员减少了培训成本和时间。

新修订的CCAR-66R3和CCAR-147部法规旨在加强飞机维修人才培养校企合作、深化产教融合,推动企业深度参与协同育人,推进高校飞机维修人才培养资历框架建设,探索实现学历证书和民用航空器维修人员执照(从业资格证书)互通衔接,促进飞机维修行业的教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,鼓励和引导飞机维修行业快出人才、出好人才。因此,在民航新规下如何对课程标准、教学实施、教学评价和素质教育等方面进行多维度、多层次融合,构建一个科学、合理、有效的课证融通课程体系仍然需要我们进一步的实践与探索,对于助力我国民航飞机维修高素质技术技能人才培养具有重要意义。