重庆市九龙坡区斑竹林南宋墓地发掘简报

重庆市文物考古研究院九龙坡区文物管理所

一 前言

斑竹林墓地位于重庆市九龙坡区华岩镇西站村12社,地处磨滩河左岸山坡上。北邻华岩隧道,东侧为华福大道,南面为美每家建材家居广场,西界磨滩河。中心地理坐标北纬29°26′25.98″,东经106°26′13.60″,海拔257米(图一)。为配合轨道交通5号线建设工程,2016 年7月,重庆市文物考古研究院(原重庆市文化遗产研究院)会同九龙坡区文物管理所对斑竹林墓地进行了抢救性考古发掘,清理宋代石室墓6座。现将发掘情况简报如下。

图一 斑竹林墓地位置示意图

二 墓葬概况

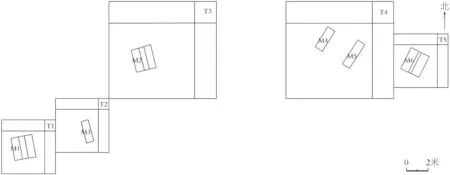

斑竹林墓地共发现墓葬6座,均打破生土。据墓室结构,分双室墓和单室墓两类,其中双室墓和单室墓各3座(图二)。

图二 墓葬分布图

(一)双室墓

3座,分别为M1、M2和M6。均为同穴异室墓,两室形制、结构大体相似,不共墓墙。

1.M1

(1)墓葬形制

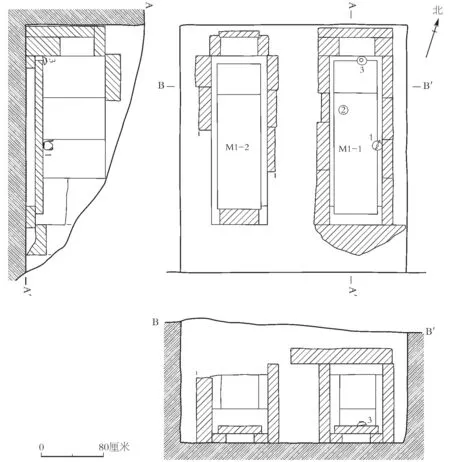

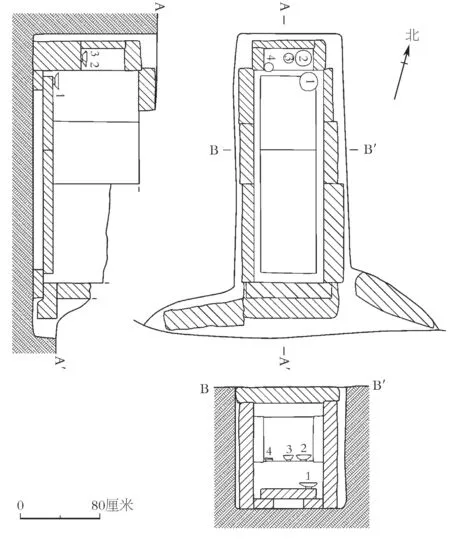

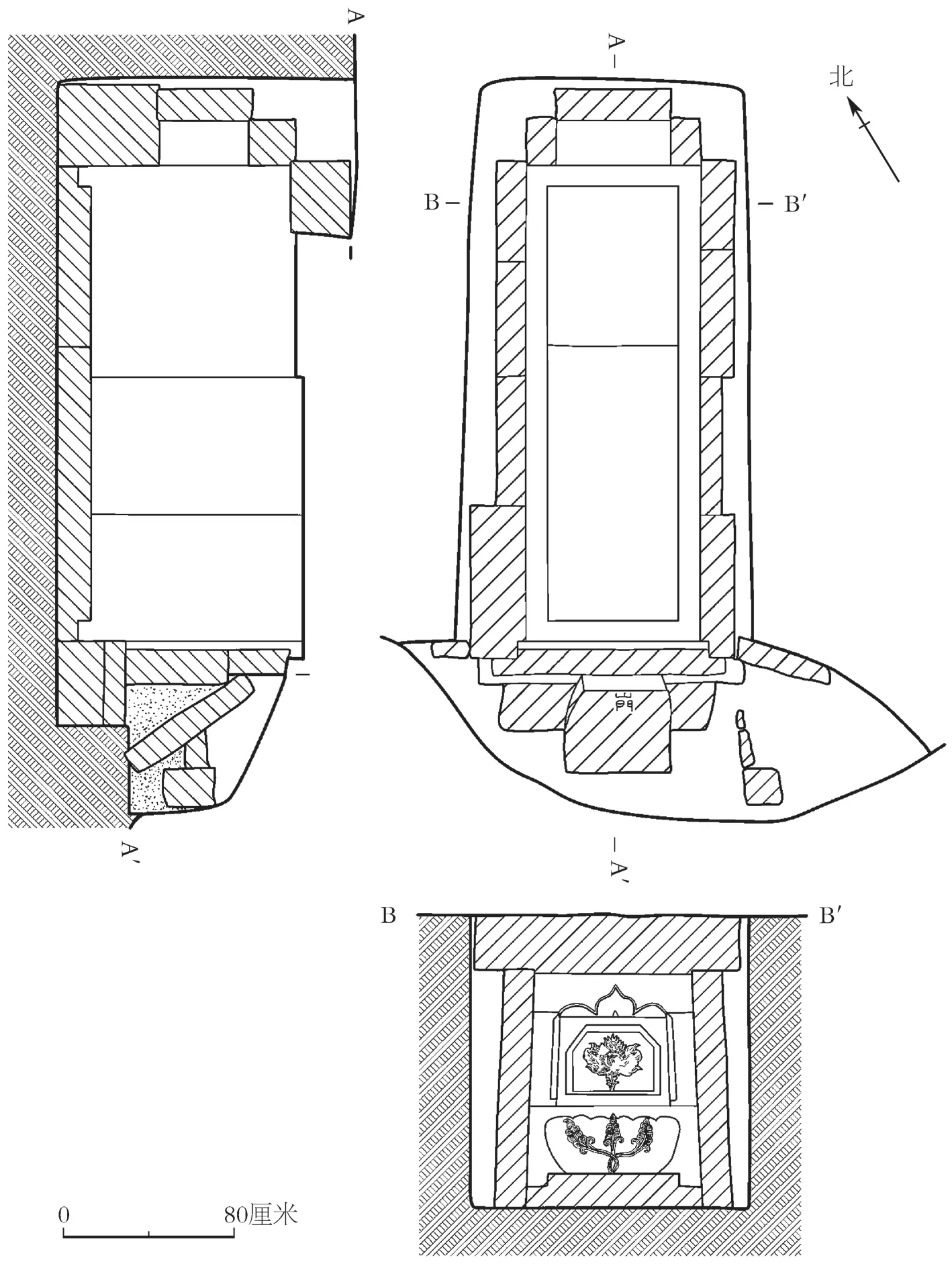

墓向162°。同穴异室石室墓。墓圹长3.2、宽2.92、深1.52米。墓圹内营建双室,两个墓室间距0.52米。由东往西分别编号M1-1和M1-2,均由墓门、墓室和后龛组成(图三)。两个墓室形制结构基本相同,现以M1-1为例进行介绍。

图三 M1平、剖视图

墓门 位于墓室南部,先于墓圹底部横向平铺一块三角形石板作为基底并叠压在棺床基脚石上,再于基底上构筑墓门,封门石不存。基底石长1.16、最大宽0.4、厚0.14~0.24米。

墓室 两侧顺墓向砌筑条石,条石由前后4块左右竖置的石板组成,近墓门左右两侧的石板被破坏。条石宽0.54~0.6、高0.8、厚0.14米。墓室顶部盖板石被破坏,平面呈长方形,应为平顶。宽0.68、高0.8、进深2.18米。

后龛 由壁基、龛柱、后壁等部分组成。宽0.46、高0.44、进深0.24米。在墓圹底部横铺一宽0.68、高0.22米的条石作为壁基,在壁基上立左右两对龛柱,龛柱上平砌一条石盖顶。龛柱宽0.1、高0.44米。

棺床 在墓圹底部四周平置宽0.16、厚0.12米的条石构筑成框型结构,然后在框架上顺向平铺2块石板构成棺床,平面呈长方形。长1.98、宽0.56、厚0.1米。棺床四周设有排水沟,两侧及后端排水沟宽0.06、深0.1米,前端排水沟宽0.14、深0.1米。

M1-1室前部被扰乱,骨骼腐朽严重,可见少量头骨及肢骨残片,单人葬,性别、年龄不明。木棺已朽,可见铁棺钉朽痕。M1-2室扰乱严重,未见人骨。

(2)出土器物

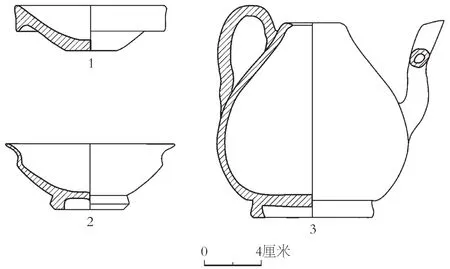

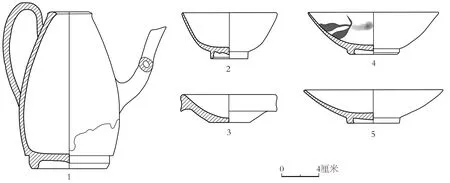

M1出土瓷器3件,均位于M1-1室内,包括瓷壶、灯盏、瓷碗各1件。

瓷壶 1件。M1-1∶1,敛口,方唇,深弧腹,长曲流,圈足。灰白胎,酱釉。外壁施釉不及底。口径3.6、腹径13.6、足径8.4、高13.8厘米(图四∶3)。

瓷灯盏 1件。M1-1∶2,敞口,折沿,圆唇,平底。灰白胎,通体施黄褐釉,部分釉脱落。口径10.4、底径3.6、高3.2厘米(图四∶1)。

瓷碗 1件。M1-1∶3,敞口,圆唇,折腹,圈足。灰白胎,黄褐釉。内满釉,外壁施釉不及底。内底有涩圈,足跟外缘有刮削痕。口径12、足径4.8、高4.6厘米(图四∶2)。

图四 M1出土器物

2.M2

(1)墓葬形制

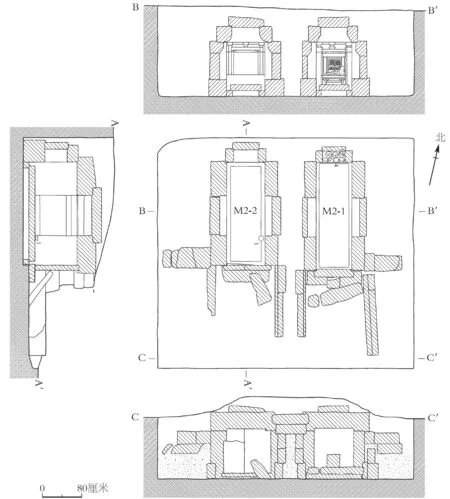

墓向166°。同穴异室石室墓,仿木结构。墓圹长3.2、宽2.92、深1.52米。墓圹内营建双室,墓室间距0.52米。由东往西分别编号M2-1、M2-2,均由翼墙、挡墙、墓门、墓室、侧龛及后龛组成(图五、图六)。M2-2除后龛后壁无雕刻外,其余形制结构与M2-1基本相同,现以M2-1为例进行介绍。

图六 M2平、剖视图

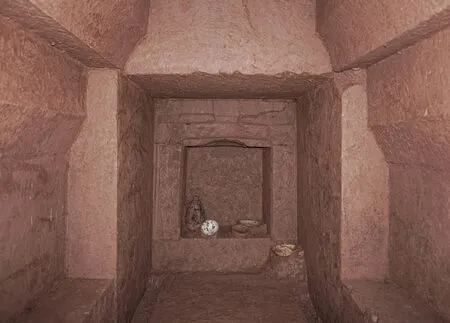

图五 M2(东南→西北)

翼墙 位于墓门前端,左右两侧翼墙近平行。从保存状况看,左右两侧翼墙各以3块条石叠砌而成。左侧翼墙仅存2层,残长1.52、残高0.62米。右侧翼墙前端破坏,尚存3层,近封门处与M2-2室左侧翼墙上部叠压2块石块盖顶,残长1.36、残高0.92米。

挡墙 位于墓室左右两侧,M2-2室左侧挡墙由不规则石块叠砌而成,现残存2层。长0.56、高0.42米。

墓门 位于墓室南部,先于墓圹底部横向平铺长0.92、宽0.3米的条石作为基底,然后在基底石上竖置宽0.8、高0.9、厚0.36米的封门石封门。封门石外斜置抵门石,抵门石南端再平置一石块,防止抵门石南移。

墓室 壁柱和侧龛后壁顶部置条石,然后在条石上平置石板盖顶,形成墓室顶部,平面呈长方形,叠涩顶。墓室宽0.6、高1、进深2.16米。

侧龛 由台基、后壁、龛楣等组成。台基为墓室壁基,宽0.82、高0.1米。两壁柱间置一后壁,后壁叠置一条石形成侧龛,龛宽0.82、高0.88米。后壁素面,宽0.82、高0.54 米。龛楣叠压在侧龛条石与墓室石板上,构成墓室顶部。

后龛 由壁基、龛柱、后壁、龛楣等部分组成。宽0.48、高0.44、进深0.24米。在墓圹底部横铺一宽0.72、高0.2米的条石作为壁基,壁基正面剔地起凸浅浮雕几案图案,在壁基上立左右对称龛柱,龛柱上均安置栌斗,龛柱上部用阑额相连,阑额下施雀替,阑额正中之上安补间铺作栌斗一朵,其下用角背承托。龛柱宽0.1、高0.44米。后壁雕刻两扇雕花格子门,并雕刻出门框、门楣和门槛。左右两侧格眼内雕刻十字球形纹,障水板雕刻如意牡丹纹和如意芝草纹。

棺床 在墓圹底部四周平铺厚0.12米的条石构筑成长方形框型结构,然后在框架上顺向平铺1块石板构成棺床,平面呈长方形。长2.12、宽0.6、厚0.12米。棺床四周设有排水沟,两侧排水沟宽0.06、深0.12米,前端排水沟宽0.04、深0.12米,后端排水沟宽0.02、深0.12米。

M2-1室内骨骼腐朽严重,可见少量肢骨朽痕,单人葬,性别、年龄不明。M2-2室内仅见个别铁棺钉,未见人骨,葬式、性别、年龄不明。

(2)出土器物

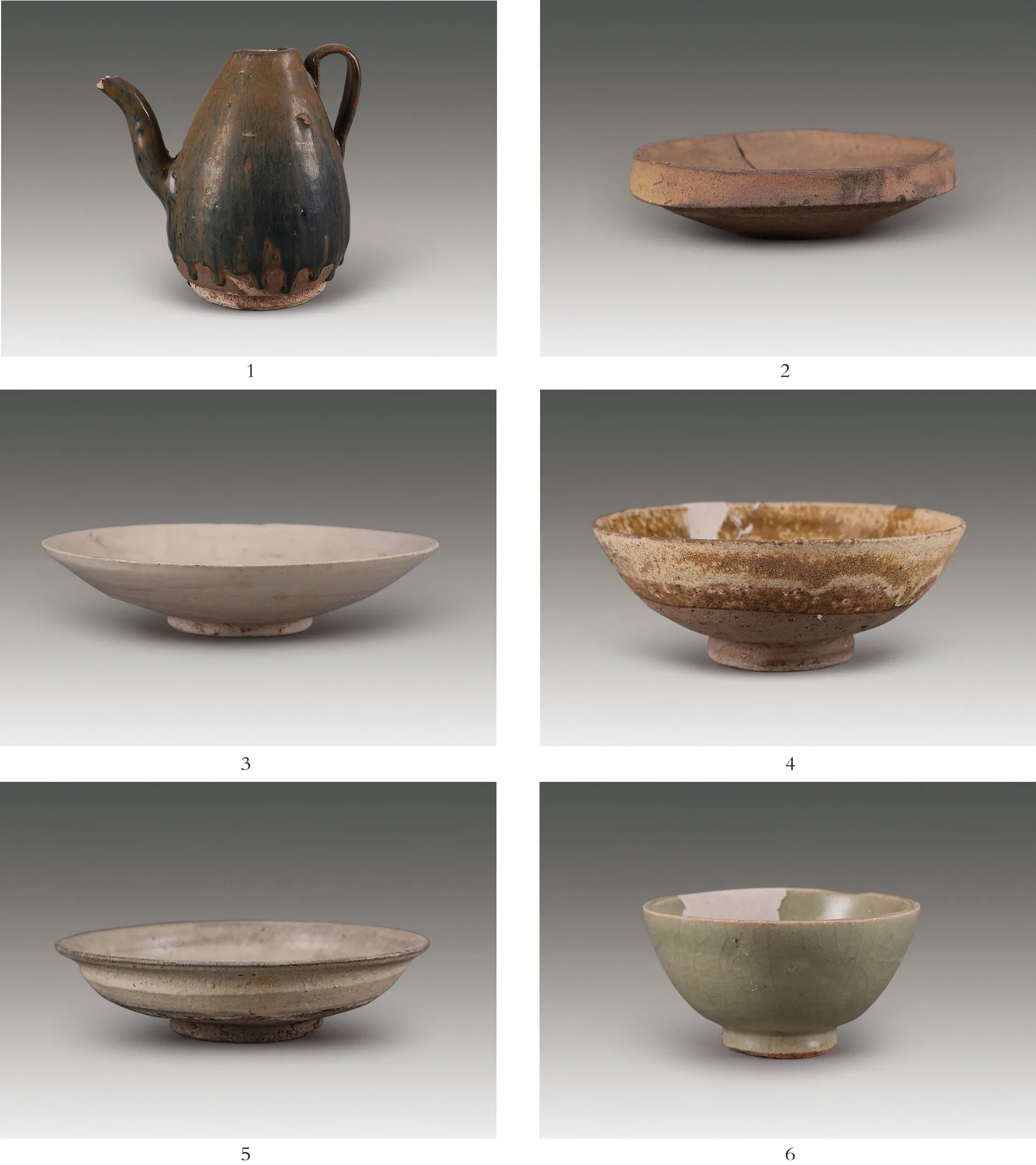

M2共出土瓷器8件,其中M2-2室出土瓷碗1件;M2-1室出土瓷器7件(图七),包括瓷碗2件、瓷盘1件、瓷碟2件、瓷壶1件、灯盏1件。

图七 M2-1室出土器物(东南→西北)

瓷碗 3件。M2-2∶1,敞口,圆唇,圈足。灰白胎,内外通体施青釉。足跟外缘经刮削。口径9.1、足径3.2、高4.4厘米(图八∶6、图九∶6)。M2-1∶3,葵口,圆唇,斜直腹,矮圈足。白胎,青釉。内外壁满釉,外底及足跟未施釉。口径12、足径3、高4.4厘米(图九∶5)。M2-1∶6,敞口,圆唇,弧腹,圈足。灰白胎,黄褐釉。内满釉,外施釉不及底,部分釉脱落。内底有涩圈,足跟外缘经刮削。口径12.8、足径5、高4.8厘米(图八∶4、图九∶8)。

瓷盘 1件。M2-1∶5,敞口,圆唇,斜腹,圈足。灰白胎,乳白釉。内满釉,外施釉不及底。内底有涩圈。口径16、足径5.6、高3.6厘米(图八∶3、图九∶4)。

瓷碟 2件。M2-1∶4,敞口,圆唇,曲腹,圈足。灰白胎,乳白釉。内满釉,外施釉不及底。内底有涩圈,足跟经刮削。口径13、足径5.6、高3厘米(图九∶2)。M2-1∶7,敞口,尖圆唇,曲腹,圈足。灰白胎,乳白釉。内满釉,外施釉不及底。内底有涩圈,足跟经刮削。口径13、足径5、高3.4厘米(图八∶5、图九∶3)。

瓷壶 1件。M2-1∶1,敛口,方唇,深弧腹,长曲流,圈足。灰白胎,黑黄褐釉。外施釉不及底,有流釉现象。足跟有刮削痕。口径4、腹径13.2、足径8.8、高17.4厘米(图八∶1、图九∶1)。

图八 M2出土部分器物

瓷灯盏 1件。M2-1∶2,敞口,厚方唇,沿下内折,斜腹,平底。红褐胎,黄褐釉。内外满釉,釉脱落。口径10、底径3.6、高2.8厘米(图八∶2、图九∶7)。

图九 M2出土器物

3.M6

(1)墓葬形制

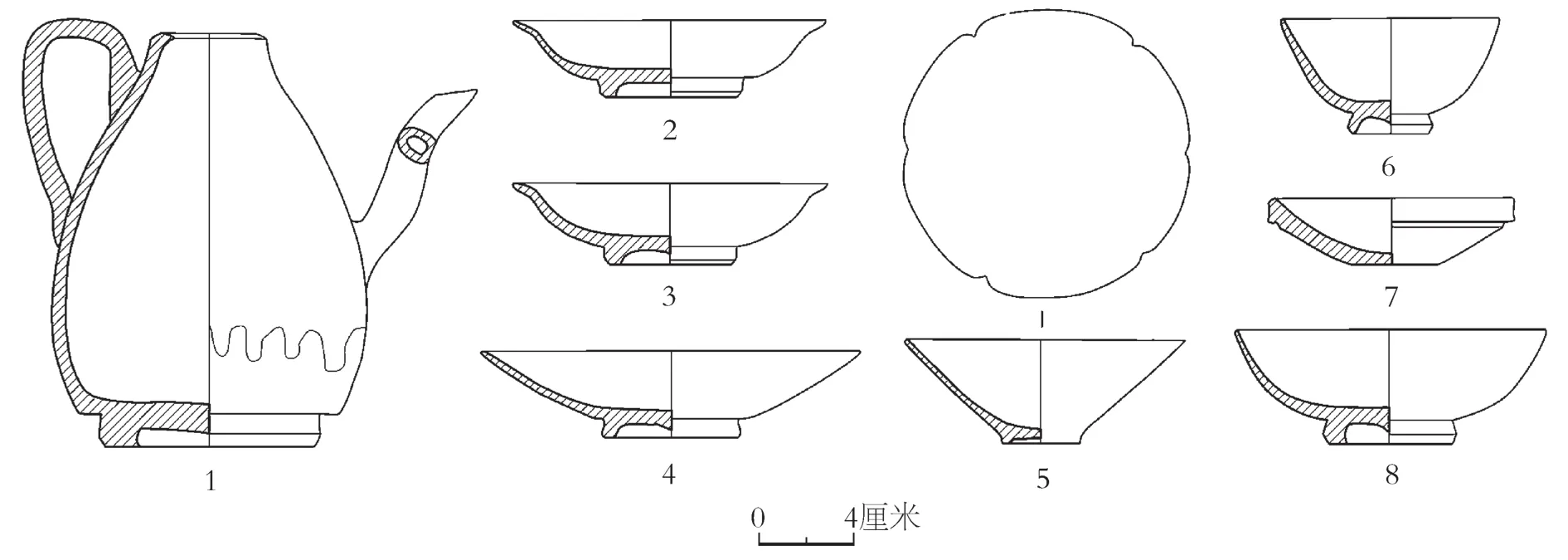

墓向206°。同穴异室石室墓,仿木结构。墓圹长4.1、宽3.28~4.9、深1.8米。墓圹内营建双室,墓室间距0.28米。由东往西分别编号M6-1、M6-2,均由挡墙、墓门、墓室、侧龛及后龛组成(图一〇、图一一)。两个墓室形制结构基本相同,现以M6-1为例进行介绍。

图一一 M6平、剖视图

图一〇 M6(西南→东北)

挡墙 位于墓室南端左右两侧,现仅存M6-1左侧挡墙,由不规则石块叠砌而成,现残存2层。长0.98、高1.04米。

墓门 位于墓室南部,先于墓圹底部横向平铺长1.28、宽0.34米的条石作为基底,然后在两个墓室中间封门处竖置条石以为门柱,基底石上竖置宽0.98、高1.04、厚0.14米的封门石封门。封门石外斜置抵门石,长0.72、宽0.36米。抵门石南端再平置一长方形条石抵住抵门石,防止抵门石南移。

墓室 壁柱和侧龛后壁顶部置条石,然后在条石上平置石板盖顶,形成墓室顶部,叠涩顶,中部为藻井。墓室宽0.8、高1.22、进深2.17米。

侧龛 由台基、后壁、龛楣等组成。台基为墓室壁基,宽0.94、高0.42米。两壁柱间置一后壁,后壁上叠置一棱状条石形成斜收侧龛,龛宽0.94、高0.78米,后壁素面。龛楣叠压在侧龛条石与墓室石板上,构成墓室顶部。

后龛 由壁基、龛柱、后壁、龛楣等部分组成。宽0.48、高0.44、进深0.24米。在墓圹底部横铺一宽0.8、高0.34米的条石作为壁基,壁基左右各立高0.5、宽0.14米的龛柱,并线刻缠枝牡丹。龛柱上均安置栌斗,龛柱上部用阑额相连,阑额下施雀替,阑额正中之上安补间铺作栌斗一朵,其下用角背承托。后壁先线刻圆形,圆形内刻牡丹。

棺床 在墓圹底部四周平铺厚0.1米的条石构筑成长方形框型结构,然后在框架上顺向平铺1块石板构成棺床,平面呈长方形。长2.06、宽0.64、厚0.2米。棺床四周设有排水沟,两侧排水沟宽0.08、深0.2米,两端排水沟宽0.06、深0.2米。

M6-1室内有少量铁棺钉锈痕、少量人骨残段,推测葬具为木棺,应为单人葬,性别、年龄不详。M6-2室内被盗扰,葬具、葬式不明。

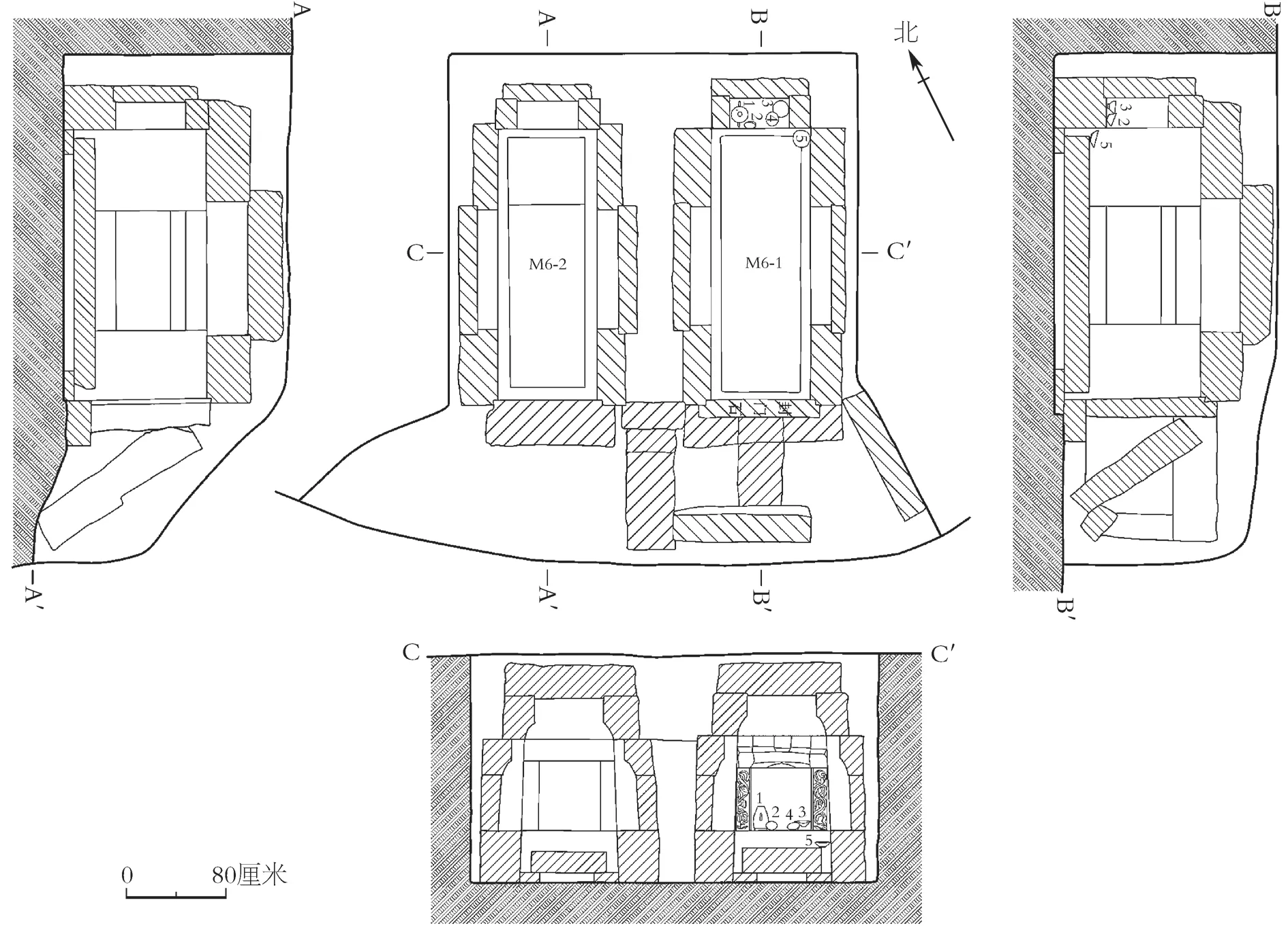

(2)出土器物

M6出土瓷器5件,均位于M6-1室后龛及棺床后侧(图一二),包括瓷碗3件、瓷壶1件、灯盏1件。

图一二 M6-1室出土器物(西南→东北)

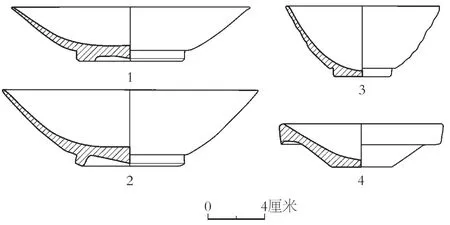

瓷碗 3件。M6-1∶2,敞口,圆唇,弧腹,圈足。灰白胎,青白釉。内外满釉。口径10、足径4、高5厘米(图一三∶2、图一四∶2)。M6-1∶3,敞口,圆唇,斜腹,圈足。灰白胎,白褐釉。内满釉,外施釉不及底。内底有涩圈。口径14.8、足径5.6、高3.6厘米(图一四∶5)。M6-1∶5,敞口,圆唇,弧腹,圈足,足跟内折。灰白胎,白釉。内满釉,外施釉不及底,内侧绘草叶纹。内底有涩圈,足跟外缘经刮削。口径14、足径5.2、高4.6厘米(图一三∶4、图一四∶4)。

瓷壶 1件。M6-1∶1,敛口,圆唇,深弧腹,长曲流,圈足。灰白胎,黑褐釉。外壁施釉不及底,有流釉现象。足跟外缘经刮削。口径4、腹径10.4、足径8、高17厘米(图一三∶1、图一四∶1)。

瓷灯盏 1件。M6-1∶4,敞口,折沿,厚圆唇,斜直腹,平底。灰白胎,黄褐釉。内满釉,外壁施釉不及底,部分釉脱落。口径10、底径4.4、高3厘米(图一三∶3、图一四∶3)。

图一四 M6出土器物

图一三 M6出土部分器物

(二)单室墓

3座,分别为M3、M4、M5。

1.M3

(1)墓葬形制

墓向165°。竖穴土圹单室石室墓。墓圹长3.42、宽1.1~2.8、深1.24米。由挡墙、墓门、墓室及后龛组成(图一五)。

图一五 M3平、剖视图

挡墙 位于墓门前端,由不规则的条石垒砌,左右两侧挡墙呈外“八”字形。左侧挡墙仅残存1块条石,残长0.96、残高0.68米。右侧挡墙可见2块条石,其中1块垮塌在挡墙正前方,残长0.86、残高0.28米。

墓门 位于墓室南部,先于墓圹底部横向平铺长方形条石作为基底并叠压在棺床基脚石上,再于基底上竖置一石板构筑墓门,门前现存下层封门石。基底石长0.94、宽0.38、厚0.34~0.4米,下层封门石长0.86、高0.68、厚0.16米。

墓室 两侧顺墓向砌筑条石,条石为前后3块左右竖置的石板组成,近墓门左右两侧的石板上部残损。条石宽0.52~1、高0.86、厚0.1~0.2米。墓室顶部盖板石被部分破坏,平面呈长方形,平顶。宽0.7、高0.86、进深2.14米。

后龛 由壁基、龛柱、后壁等部分组成。宽0.5、高0.44、进深0.22米。在墓圹底部横铺一宽0.7、高0.28米的条石作为壁基,在壁基上立左右两对龛柱,龛柱上平砌一条石盖顶。龛柱宽0.1、高0.44米。

棺床 在墓圹底部四周平置长0.2~0.3、高0.1米的条石,而后顺向平铺2块石板,石板叠压在条石之上,平面呈长方形。长1.98、宽0.56、厚0.1米。棺床四周有排水沟,沟宽0.06~0.1、深0.1米。

该墓墓室内基本未被扰乱,骨骼腐朽严重,可见少量头骨及肢骨残片,单人葬,性别、年龄不明。木棺,已朽,可见铁棺钉朽痕。

(2)出土器物

M3后龛和棺床共出土瓷器4件,分别为瓷碗2件、瓷盏和灯盏各1件。

瓷碗 2件。M3∶2,敞口,尖圆唇,斜腹,圈足。砖红胎,白釉。内满釉,外壁仅口沿局部施釉。内底有涩圈,外壁有轮修痕迹。口径16.8、足径7.2、高3.8厘米(图一六∶1)。M3∶1,敞口,圆唇,弧腹,圈足。灰白胎,灰白釉。内满釉,外施釉不及底,有流釉现象。内底有涩圈,足跟外缘经刮削。口径18、足径6.8、高5.4厘米(图一六∶2)。

瓷盏 1件。M3∶3,敞口,圆唇,深弧腹,饼足。灰白胎,黑褐釉。内满釉,外施釉不及底。口径10.8、足径4、高5厘米(图一六∶3)。

瓷灯盏 1件。M3∶4,敞口,厚圆唇,斜直腹,平底。红褐胎,黄褐釉。内满釉,外施釉不及底,沿面部分釉脱落。口径10.8、底径4.4、高3厘米(图一六∶4)。

图一六 M3出土器物

2.M4

墓向212°。竖穴土圹单室石室墓。墓圹长3.8、宽1.4~2.06、深1.46米。由挡墙、翼墙、墓门、墓室及后龛组成(图一七、图一八)。

图一八 M4平、剖视图

图一七 M4(西南→东北)

挡墙 位于墓门前端,由长方形条石垒砌,左右两侧各残存1块。左侧挡墙外撇,残长0.42、高0.24米。右侧挡墙同墓门平行,残长0.18、高0.39米。

翼墙 仅残存左侧,与墓壁近平行,由3块不规则的石块构成。长0.46、高0.24米。

墓门 位于墓室南部,先于墓圹底部横向平铺2块长1.02、厚0.1~0.22米的长方形条石作为基底,再于基底上竖置上下两层2块石板构筑墓门。上层封门石长1.1、高0.3、厚0.08米,下层封门石长1.24、高0.48、厚0.16米。封门外斜置抵门石,抵门石阴线刻“山门”二字。

墓室 两侧顺墓向砌筑条石,条石为前后3块左右竖置的石板组成,近墓门左右两侧的石板上部残损。条石宽0.66~1、高0.96~1、厚0.1~0.2米。墓室顶部盖板石被部分破坏,平面呈长方形,平顶。宽0.82、高1、进深2.26米。

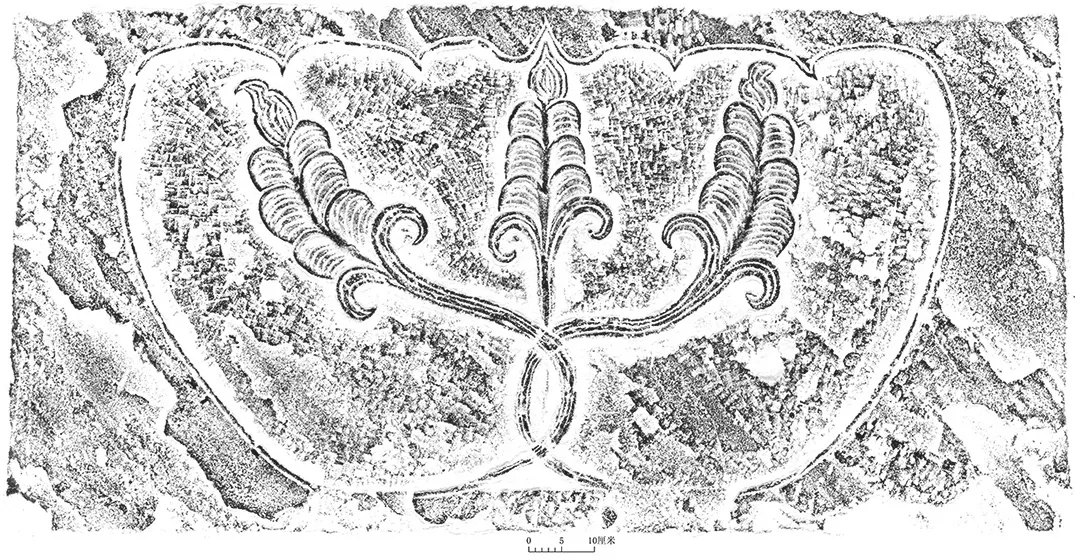

后龛 由壁基、龛柱、后壁等部分组成。宽0.5、高0.42、进深0.22米。在墓圹底部横铺一宽0.8、高0.48米的条石作为壁基,壁基正面刻莲座,莲座内刻芝草纹(图一九、图二〇)。在壁基上立左右两对龛柱,龛柱上平砌一条石盖顶,条石正面刻莲纹。龛柱宽0.12、高0.44米。后壁阴线刻两周抹角方形,方形框内刻牡丹纹。

图二〇 M4后龛基座拓片

图一九 M4后龛(西南→东北)

棺床 在墓圹底部顺向平铺2块石板,平面呈长方形。长2.06、宽0.62、厚0.16米。棺床四周有排水沟,沟宽0.1、深0.06米。

该墓墓室内被扰乱,骨骼腐朽严重,可见少量头骨及肢骨残片。葬具、葬式不详。

3.M5

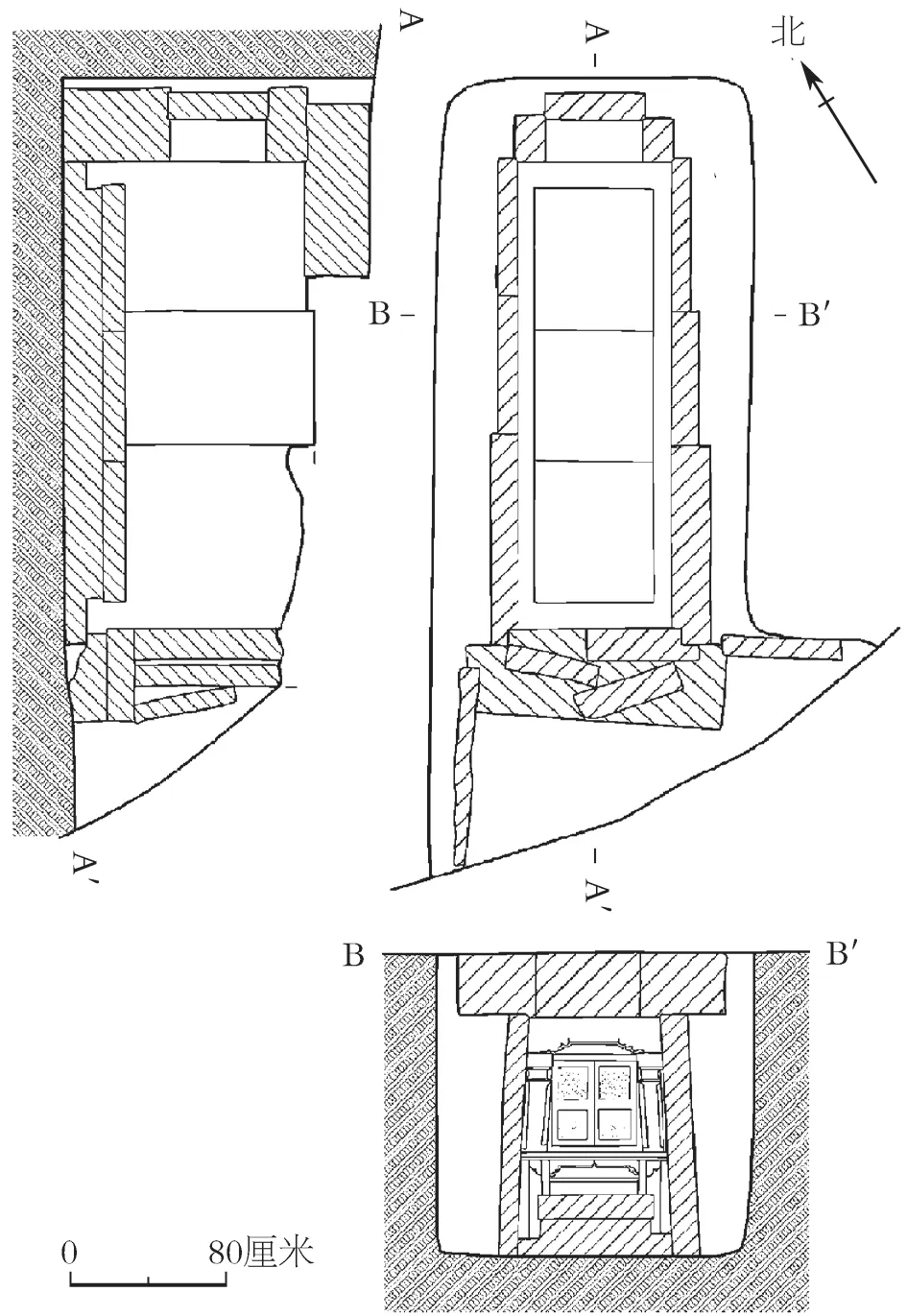

墓向212°。竖穴土圹单室石室墓。墓圹长3.48、宽1.26~2.2、深1.68米。由挡墙、翼墙、墓门、墓室及后龛组成(图二一、图二二)。

图二二 M5平、剖视图

图二一 M5(西南→东北)

挡墙 位于墓门左侧,由2块长方形条石上下垒砌,与墓壁近垂直。残长0.64、高0.36米。

翼墙 位于墓门前端,仅存右侧,与墓壁近平行稍外撇,由1块不规则的石块构成。长1.02、高0.67米。

墓门 位于墓室南部,先于墓圹底部横向平铺2块长约1.35、厚0.14~0.2米的长方形条石作为基底,再于基底上左右竖置2块石板构筑墓门,右侧石板叠压在左侧石板之上。封门石高0.8、厚0.11~0.18米。封门外斜置抵门石,长0.62、厚0.12米。

墓室 两侧顺墓向砌筑条石,条石为前后3块左右竖置的石板组成,条石近封门处上部残损,宽0.7~1.04、高0.94~0.98米。墓室顶部盖板石被部分破坏,平面呈长方形,平顶。宽0.72、高0.98、进深2.16米。

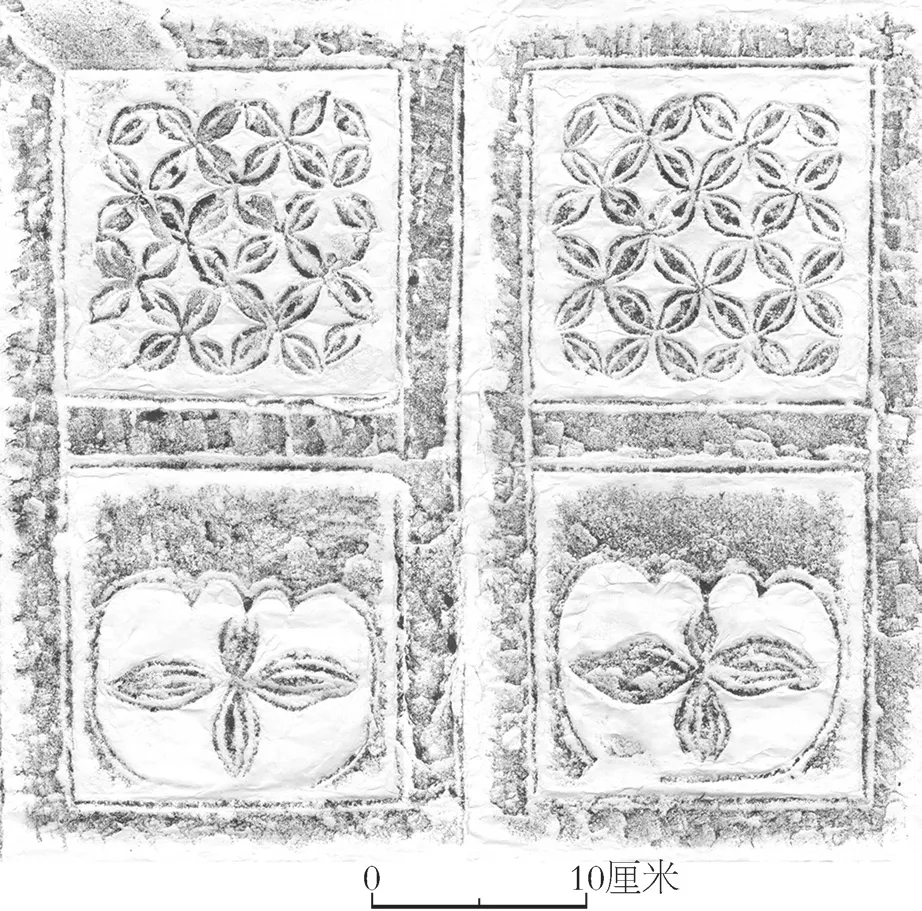

后龛 由壁基、龛柱、后壁等部分组成。宽0.48、高0.5、进深0.22米。在墓圹底部横铺一宽0.8、高0.4米的条石作为壁基,壁基正面剔地起凸浅浮雕几案图案,在壁基上立左右对称龛柱。龛柱宽0.16、高0.4米。龛柱上均安置栌斗,然后在栌斗上盖条石为龛楣,条石减地剔刻成雀替。后壁雕刻两扇花纹格子门,并雕刻出门框、门楣和门槛。左右两侧格眼内雕刻十字球形纹,下部障水板内雕刻如意十字纹(图二三、图二四)。

图二四 M5后龛拓片

图二三 M5后龛(西南→东北)

棺床 在墓圹底部顺向平铺3块石板,平面呈长方形。长2.16、宽0.62、厚0.12米。棺床四周有排水沟,沟宽0.1~0.14、深0.2米。

该墓早年被盗扰,未出土遗物,未发现人骨和葬具,葬式、葬具情况不详。

三 结语

此次发掘共清理宋代石室墓6座,出土了瓷碗、瓷壶、瓷盏、瓷碟、瓷盘、灯盏、石质雕刻构件等,具有重要的研究价值。墓葬的形制结构、雕刻内容、表现手法同渝西地区、川南地区宋代墓葬存在很多共性特征,墓葬均由挡墙、墓门、墓室等部分组成。

此次发掘的6座墓葬,顶部有平顶和藻井顶两种。有学者认为,这类顶部为平顶、墓室内部无仿木结构或有简单仿木结构的墓葬,与墓室较小、结构简单的单室墓时代大概都为南宋中晚期[1]。同样,韩小囡也指出,南宋中后期墓葬形制统一,以带龛的长方形单室石室墓为主,也有一定数量的双室石室墓,墓葬内雕刻有各式题材[2]。因此,可将6座墓葬的时代初步定为南宋中晚期。此外,从出土器物形制来看,M1、M2、M6出土酱釉瓷壶与南岸酱园窑址A型瓷壶(Y14∶1)形制相似、釉色相同,后者时代为南宋中晚期[3];也与北碚黑房子M2出土瓷壶(M2∶1)相似,后者时代在南宋晚期早段前后[4]。M2出土瓷盘(M2-1∶5)与北碚莲花堡M3出土瓷盘(M3③∶5)形制相同,后者时代为南宋早期偏晚至南宋中期[5];也与沙坪坝江家嘴M1出土瓷盘(M1∶13)形制相同,后者时代为南宋中晚期[6]。M2出土瓷碗(M2-1∶6)与合川观山墓群M7出土瓷碗(M7∶3)形制相同,后者年代为公元1150—1156年,即南宋中晚期[7]。M3出土瓷碗(M3∶1)与重庆涂山窑Ac型Ⅱ式大碗相似,后者时代为南宋中晚期[8]。M6出土瓷碗(M6-1∶2)与沙坪坝江家嘴M2出土瓷碗(M2∶6)形制相同,后者时代为南宋中晚期[9]。M1、M3、M6出土灯盏与北碚莲花堡M3出土灯盏(M3③∶3)形制相同,后者时代为南宋早期偏晚至南宋中期[10],这类灯盏也是南宋涂山窑常见产品。综上所述,我们认为M1、M2、M3和M6的时代为南宋中晚期。M4和M5虽未出土遗物,但其形制结构与南宋中后期流行的单室墓形制结构相同,且墓室后龛底部雕刻的简化案桌、莲花纹、芝草纹、牡丹纹以及龛内雕刻的雕花格子门是南宋中后期常见的墓葬装饰雕刻题材。所以,综合认为M4和M5的时代也为南宋中晚期。

斑竹林墓地出土瓷器组合较为完整,为厘定川渝地区宋代石室墓的年代学提供了新的材料。墓葬雕刻题材较丰富,一定程度上反映了这一时期丧葬文化的主流艺术追求,为研究川渝地区宋代墓葬形制、丧葬习俗、雕刻艺术等增加了新的资料。

项目负责人:李大地

发掘:孙治刚 唐国庆 陶一波李双厚 巫玉虎 杨 杰

修复:蔡远富

摄影:孙治刚 王 铭 孙吉伟

拓片:李双厚

绘图:陶一波 闫玉洁 陈芙蓉

执笔:高 磊 孙治刚 唐国庆

注释:

[1]陈云洪:《四川地区宋代墓葬研究》,四川大学博物馆等编:《南方民族考古》第7辑,第279~304页,科学出版社,2001年。

[2]韩小囡:《宋代墓葬装饰研究》,第90页,博士学位论文,山东大学,2006年。

[3]重庆市文物考古所:《重庆涂山窑—酱园窑址发掘简报》,《江汉考古》2007年第1期。

[4]重庆市文化遗产研究院、北碚区文物管理所:《重庆市北碚区黑房子墓群发掘简报》,重庆中国三峡博物馆、重庆博物馆编著:《长江文明》2021第2辑,第13、18页,四川美术出版社,2021年。

[5]重庆市文化遗产研究院、北碚区文物管理所:《北碚区莲花堡墓群发掘简报》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,第489、493页,科学出版社,2015年。

[6]重庆市文化遗产研究院、沙坪坝区文物管理所:《重庆沙坪坝区江家嘴墓群考古发掘简报》,重庆中国三峡博物馆、重庆市博物馆编著:《长江文明》第32辑,第23、26页,吉林文史出版社,2018年。

[7]重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心:《重庆市合川区观山墓群宋代石室墓发掘简报》,《四川文物》2014年第2期。

[8]李大地:《重庆涂山窑的分期》,《四川文物》2007年第6期。

[9]重庆市文化遗产研究院、沙坪坝区文物管理所:《重庆沙坪坝区江家嘴墓群考古发掘简报》,重庆中国三峡博物馆、重庆市博物馆编著:《长江文明》第32辑,第23、25~26页。

[10]重庆市文化遗产研究院、北碚区文物管理所:《北碚区莲花堡墓群发掘简报》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,第489、493页。