四川青神县四亩田宋代墓地发掘简报

四川省文物考古研究院青神县文物保护管理中心

一 前言

四亩田墓地位于四川青神县南城镇百花村3组,北距青神县2.5千米,距南城镇1.1千米。地理坐标为北纬30°88′21.53″,东经104°26′41.02″,海拔400米。墓地地处成都平原西南缘、岷江中游,处于岷江右岸与其一级支流思蒙河左岸之间的冲积平坝,东距岷江1千米,西距思蒙河1.18千米(图一)。墓地所在地小地名为“四亩田”。这里地势平坦开阔,灌渠、机耕道纵横交错,土壤肥沃。

图一 四亩田墓地位置示意图

2018年10月31日,百花村一张姓村民在自家承包的柑橘园内修建灌渠时发现该墓地。11月1日至12月7日,四川省文物考古研究院联合青神县文物保护管理中心对该墓地进行了抢救性考古发掘。此次发掘共布设3条探沟,发现8座墓葬,清理了其中7座,包括2座宋代砖室墓、4座宋代石室墓、1座晚清至近代石椁墓,出土陶鐎斗、瓷盏、瓷碗、瓷执壶、瓷盘口壶、瓷注子、瓷灯盏、小瓷罐、瓷双系壶、铜簪、铁钱等70件器物,具有较为重要的研究价值。现将宋代墓葬发掘情况简报如下。

二 发掘基本情况

此次发掘共发现8座墓葬。考古工作人员进场之前,张姓村民已在墓地范围内暴露出3座墓葬。随后通过探铲勘探,考古工作人员又发现了另外5座墓葬。依据墓葬分布情况,考古工作人员布设3条探沟揭露、清理墓葬。探沟分别编号为T1~T3,均呈东北-西南走向,发掘面积共计140平方米。T1长方形,长8.1、宽5.7、深1.45米,面积46.1平方米。T2长方形,长5.2、宽3.2、深0.6米,面积16.6平方米。T3经扩方形似折尺形,长11.9、宽6.5、深1.4米,面积77.3平方米。除去T2内的1座石室墓遭到后期严重破坏仅存痕迹未作发掘外,其余7座墓葬按照发现顺序依次编号为M1~M7。M1~M3位于T1内,M1、M2为单室砖室墓,M3为双室石椁墓。M4、M5位于T3内,M6、M7位于T3扩方内,以上4座墓葬均为单室石室墓(图二)。

图二 墓葬平面分布图

3条探沟的地层堆积一致,层位关系简单,故统一介绍如下(图三):

图三 墓葬总剖面图

第①层 浅灰黑色粉砂质黏土,土质疏松,夹杂自然小砾石,包含物较多,多为现代废弃物。呈水平状堆积。厚0.15~0.25米。为现代耕土层。M3的墓圹开口于本层下,打破第②、③层。

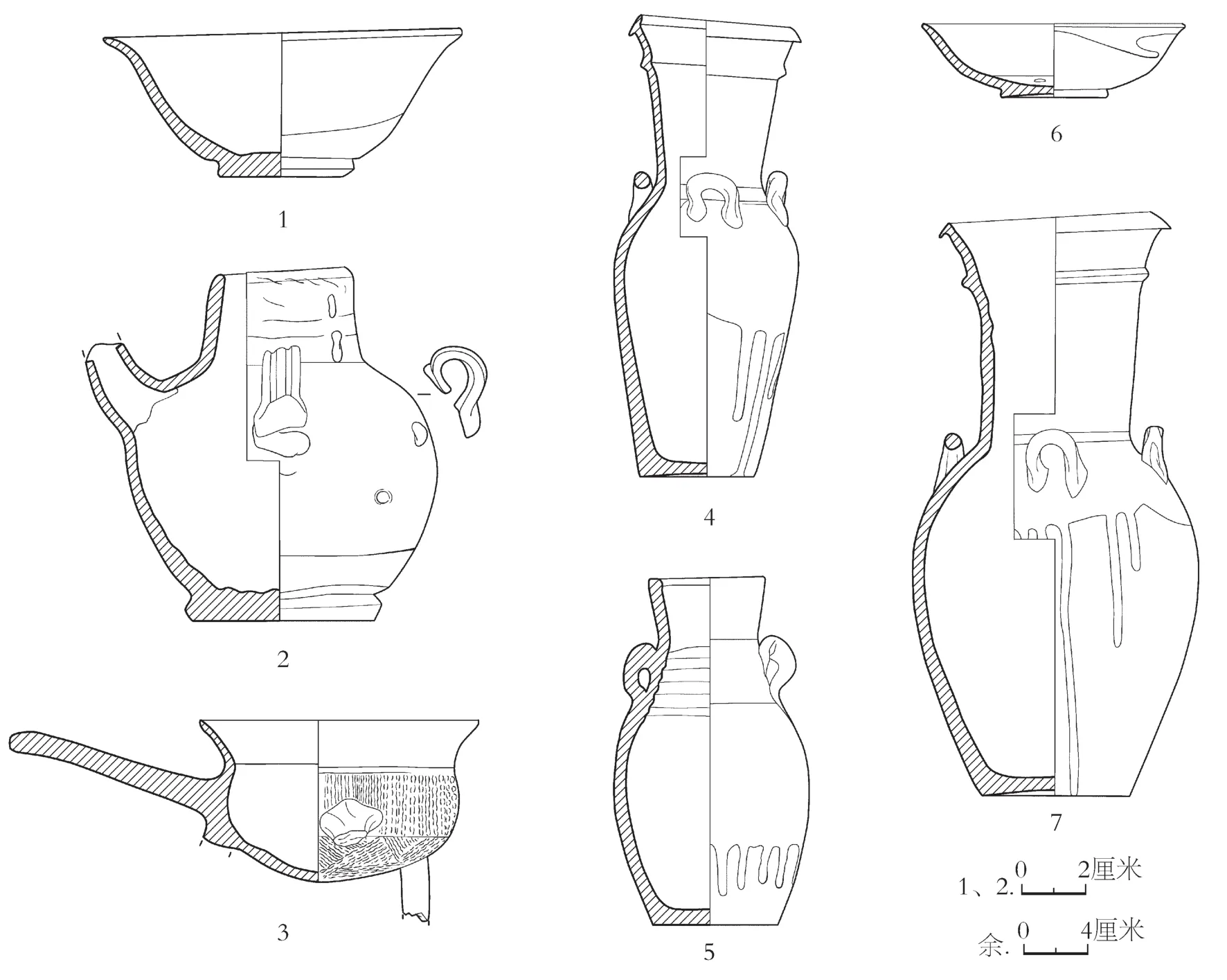

第②层 黄褐色粉砂质黏土,土质疏松,夹杂较多宋代石室墓构件形成的红砂岩碎砾。呈水平状堆积。距地表深0.15~0.25米,厚0.45~0.6米。为清代堆积层。包含物有宋代瓷壶,以及明清时期瓷片、瓦砾等遗物。该层所出宋代双系瓷壶(T3扩②∶1),紫红色泥胎,外壁露胎处呈浅灰色。直口,束颈,溜肩,斜直腹,平底,颈部附2个系。黄褐色薄釉施于内壁口部、外壁下腹以上部位。口径7.2、底径7.8、高21.7厘米(图四、图八∶5)。

图四 T3第②层出土瓷双系壶(T3扩②∶1)

第③层 灰褐色粉砂质黏土,土质疏松,夹杂大量宋代石室墓构件形成的红砂岩碎砾。呈水平状堆积。距地表深0.6~0.85米,厚0.3~0.4米。为明代堆积层。M1、M2、M4~M7等6座墓葬的墓道、墓圹均开口于本层下,打破第④层及生土层。

第④层 灰黑色粉砂质黏土,土质坚硬,夹杂少量自然小砾石,未见包含物。呈水平状堆积。距地表深0.9~1.25米,厚0.4~0.5米。此堆积层时代下限为北宋时期。

第④层下即为生土层,青灰色粉砂质黏土,土质致密坚硬,夹杂较多自然圆砾石,应为第四系河漫滩相亚黏土。

据层位关系,M3的时代偏晚,为清代晚期至近代。该墓遭后期人类活动较大破坏,顶部残损,无装饰,且无随葬品,故不再作介绍。M1、M2、M4~M7等6座墓葬开口层位相同,墓向260°,背靠岷江,朝向思蒙河。它们两两成组大致可划分为3组墓葬,M1与M2位于北侧,M4与M5、 M6与M7一东一西位于南侧,呈自北而南品字形分布。各组墓葬墓圹最小间距分别为0.85、0.5、0.5米。同时M2与M4的墓圹、M4墓道与M7墓圹的最小间距分别为14.3、1.05米。

三 砖室墓

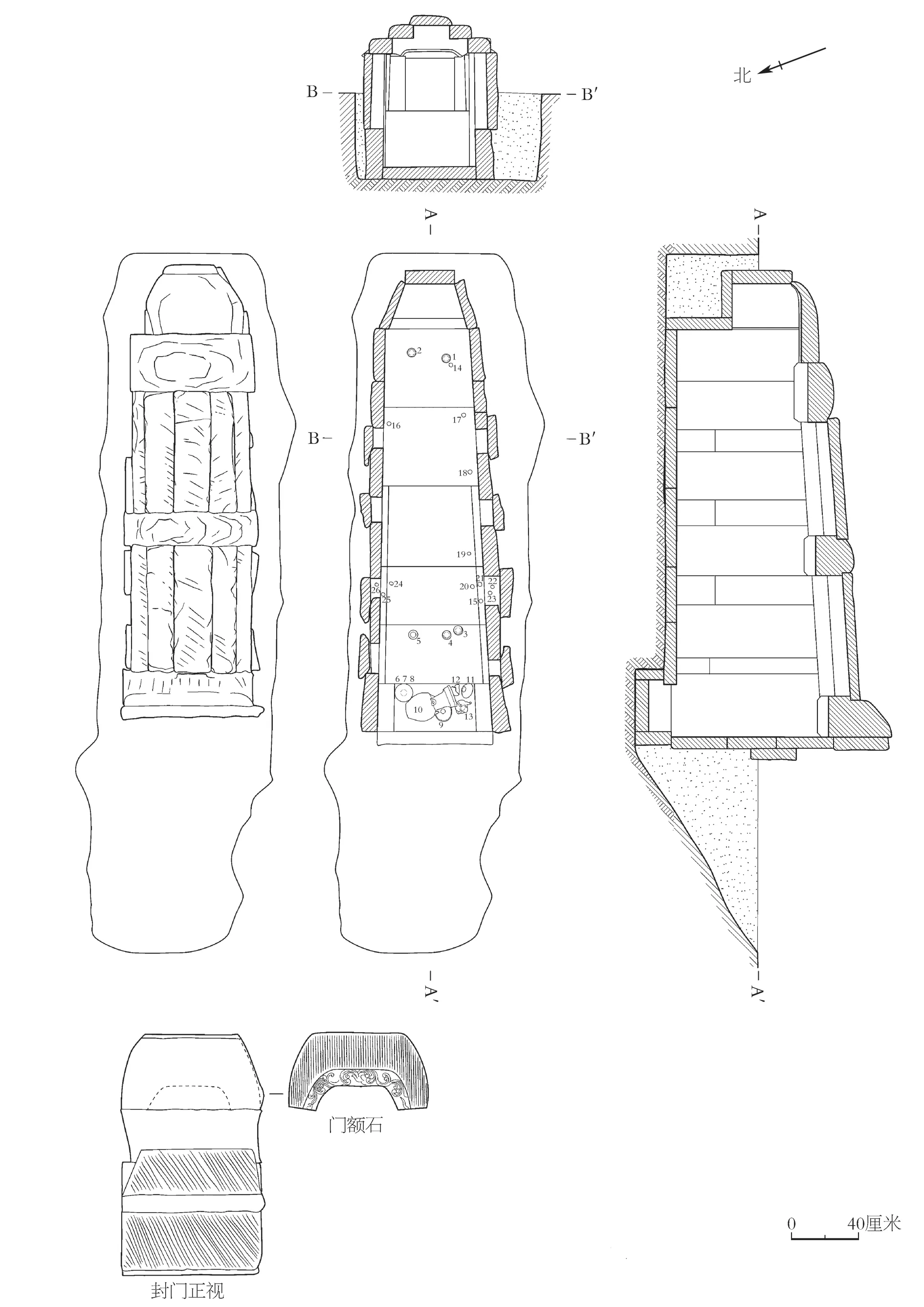

M1、M2形制相同,均为带墓道的竖穴土圹单室砖室墓,由墓道、墓圹、墓室等部分组成(图五)。

图五 M1、M2(西南→东北)

墓道 土圹,平面呈西窄东宽的梯形[1],直壁,缓斜坡。填土为浅黄褐色粉砂质黏土,土质致密,夹杂黄色砂岩碎砾,包含物为少量青砖碎砾。

墓圹 土圹,平面略呈西宽东窄的梯形,直壁,平底。填土情况与墓道相同。

墓室 主要以墓砖在墓圹内、距墓圹一定距离砌筑。其下半部位于墓圹之内, 上半部露明,近似一半地穴式建筑。平面呈西宽东窄的“⊥”形。由封门、铺地、门柱、侧龛、侧壁、后壁、顶部等部分组成。墓砖均为青砖,烧成温度、硬度一般,以整个条砖为主,有时根据需要使用打砍的半砖、二寸条砖[2],有些非关键部位还使用不少各种规格的残断砖。条砖长33、宽17、厚3厘米。砌筑时上下层墓砖皆错缝。墓室内被地下水搬运而来的黄色淤泥所充塞。

封门立面近似横长方形。以砖石砌筑,可分为二型。A型,正中先横置内外双重石板,石板之上再砌砖。第1层以单砖顺砌[3]。第2层两侧以1~2块单砖陡砌,正中以12块半砖甃砌。第2层以上诸层以单砖错缝顺砌。该部分砖石混砌体两侧还有一柱状砌体,由上、下两部分组成:下部共6~7层,为一甃一顺或一甃两顺,甃砖层以2块半砖甃砌,顺砖为残断单砖;上部是1~2甃砖层,以2块半砖甃砌,最上层甃砖向墓室内侧收分。推测该柱状砌体是第1道拱肋伏的肋柱。B型与A型大致相同,只是将A型的石板部分替换作砖砌体。该砌体共4层,为一顺一陡甃。顺砖层以单砖顺砌;陡甃砖层陡砖以双砖砌于下层顺砖的大面正中,陡砖丁面之间砌以1~2块甃砖。顺砖为二寸条砖,甃砖为残断砖。

铺地以条砖的大面向上横向错缝平铺一层。

门柱以单砖顺砌,同时兼作第1道拱肋的肋柱。

侧龛先以半砖单砖顺砌2层作为龛底,侧面以丁字相交的双砖陡砌作为龛壁,这样即形成2个相对的落地侧龛。

铺地砖北、南侧及东侧以二寸条砖单砖顺砌2层作为墙基,侧壁、后壁等砌筑于其上。侧壁的墙体共6层,为一陡甃一顺。陡甃砖层陡砖以双砖砌于下层顺砖[4]的大面正中,陡砖丁面之间砌以1~3块甃砖,甃砖多为半砖。顺砖层以单砖顺砌,以二寸条砖为主,局部也使用整砖。后壁的墙体主要为一陡甃一顺。砌法与侧壁类似,只是陡砖靠两侧,甃砖位于正中。陡砖自下而上逐渐使用减小尺寸的打砍砖。甃砖自下而上数量依次递减。

顶部系西为肋拱顶、东为叠涩顶的复合结构。肋拱顶位于门柱、侧龛、侧壁之上,其拱圈由自西而东的4道拱肋、4道拱肋伏交错砌筑而成。每一道拱肋以顺砖单砖发券。第1道拱肋伏位于封门与第1道拱肋之上,其余3道拱肋伏位于相邻两道拱肋之上。拱肋伏以双砖陡砌,多为残断的半砖。叠涩顶位于侧壁、后壁之上,以条砖的大面向上横向错缝叠砌,其高度自西而东递减(图六)。

图六 M2墓顶(东南→西北)

(一)M1

1.墓葬情况

第1道拱肋、第1道拱肋伏及叠涩顶坍塌至墓室。墓葬长3.97、宽1.37、高1.22米。墓道两侧壁不规整,长1.08、宽1.37、深0.47米。墓圹长2.88、宽1.37、深0.5米。墓室长2.76、宽0.82~1.18、高1.22米。墓室内淤泥厚0.6米。采用A型封门。侧龛内宽0.2、高0.66、进深0.17米。后壁的墙体共13层,下8层为一陡甃一顺,上5层为顺砌。肋拱顶拱圈呈半圆形(图七)。

图七 M1平、剖视图及封门正视图

铺地砖上发现少量人骨残渣,性别、年龄无法辨识。随葬品遭后期地下水活动、淤泥堆积等自然因素扰乱,散落在墓室底部。陶鐎斗、瓷盏、瓷碗等器物位于墓室西部。瓷盘口壶、铁钱位于墓室中东部。墓室淤泥内发现数枚锈蚀严重的铁棺钉,可能使用木质葬具。

2.出土器物

陶鐎斗 1件。M1∶3,夹细砂灰陶。敞口,外侈窄折沿,尖圆唇,束颈,略外侈斜弧腹,圜底。折沿、颈部原设短流,流已残损。腹部附一泥条捏制的宽扁不规整长柄。底部附3足,其中一足位于柄下,一足大致位于流下。流下足足尖残,另两足均自根部残。足呈上粗下细的长圆锥体。外壁腹部饰纵向绳纹,圜底饰交错绳纹。口径17.4、高12.4、柄长13厘米(图八∶3)。

瓷盏 1件。M1∶4,浅褐色泥胎。侈口,圆唇,内收斜弧腹,矮饼形实足,外底缘削棱一周。采用浸釉法施两层釉[5],底釉为浅褐色釉,表釉为淡米黄色薄釉,均施于内壁、外壁下腹部以上部位。表釉有积釉现象。口径11.2、底径4、高4.6厘米(封二∶2;图八∶1)。

瓷碗 1件。M1∶2,紫褐色泥胎,胎土夹杂颗粒状灰色杂质。侈口,圆唇,内收斜弧腹,厚壁,略外侈矮饼形实足。底釉为浅褐色釉,表釉为月白色乳浊釉,均施于内壁、外壁下腹部以上部位。内底现存4个支钉痕,支钉应为五齿,齿尖平面呈梯形。口径16.4、底径6.6、高4.6厘米(图八∶6、图九)。

图九 M1出土瓷碗(M1∶2)

瓷盘口壶 1件。M1∶1,红色泥胎,外壁露胎处呈浅灰色,可能因烧制时受温较高,胎土夹杂颗粒状灰色杂质。盘口,斜尖唇,斜直壁,外底有一周突棱,内收斜直颈,外鼓溜肩,内收斜直腹,略内凹平底。烧造变形,盘口、颈部向一侧倾斜。最大径在肩、腹交接处。肩部附4个横向的弓形系。底釉为棕褐色釉,表釉为黄绿色薄釉,均施于内壁口部、外壁下腹以上部位。表釉局部脱落,有流釉现象。口径9.4、最大径11.4、底径7.1、高28.8厘米(封二∶1;图八∶4)。

铁钱 4枚。皆锈蚀严重,钱文不辨。

(二)M2

1.墓葬情况

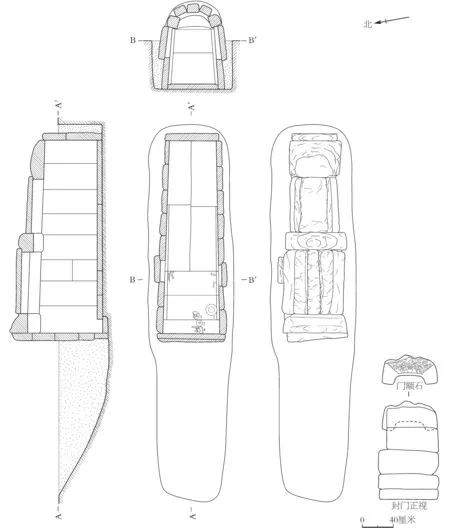

第1道拱肋伏局部坍塌至墓室。墓葬长4.67、宽1.34、高1.12米。墓道北侧壁不规整,长1.98、宽1.34、深0.5米。墓圹长2.7、宽1.34、深0.5米。墓室长2.51、宽0.84~1.2、高1.12米。墓室内淤泥厚0.6米。采用B型封门。侧龛内宽0.2、高0.6、进深0.18米。后壁的墙体共8层,为一陡甃一顺到顶。肋拱顶拱圈呈圆弧形(图一〇)。

图一〇 M2平、剖视图及封门正视图

铺地砖上发现少量人骨残渣,性别、年龄无法辨识。随葬品遭后期地下水活动、淤泥堆积等自然因素扰乱,散落在墓室底部。瓷盘口壶、瓷注子位于墓室西部。铁钱位于墓室东部。墓室淤泥内发现数枚锈蚀严重的铁棺钉,可能使用木质葬具。

2.出土器物

瓷盘口壶 1件。M2∶2,红色泥胎,外壁露胎处呈浅灰色,可能因烧制时受温较高,胎土夹杂灰色砂粒。盘口,斜尖唇,斜直壁,外底有一周突棱,略内收斜直颈,外鼓圆肩,内收斜弧腹,平底略内凹。烧造变形,盘口、颈部向一侧倾斜。最大径在肩、腹交接处。肩部附4个横向的弓形系。底釉为棕褐色釉,表釉为黄绿色薄釉,均施于内壁口部、外壁腹部以上部位。表釉脱落殆尽,有流釉现象。口径12.4、最大径16、底径9.4、高36.4厘米(图八∶7)。

瓷注子 1件。M2∶1,灰白色泥胎。直口,圆唇,略外侈短颈,外鼓圆肩,内收斜弧腹,外底缘削棱一周的矮饼形实足。口部烧造变形,向流一侧倾斜。最大径在肩、腹交接处。肩部设一管状流,附2个纵向的弓形系,流嘴已残。系上刻划2道纵向的平行线。底釉为浅褐色釉,表釉为月白色薄釉,均施于内壁口部、外壁下腹部以上部位。流、系之间表层釉下饰以4个不规则墨绿色圆斑点纹。口径4.4、最大径9.7、底径5.2、高11厘米(封二∶3;图八∶2)。

图八 M1、M2、T3出土器物

铁钱 1枚。锈蚀严重,钱文不辨。

四 石室墓

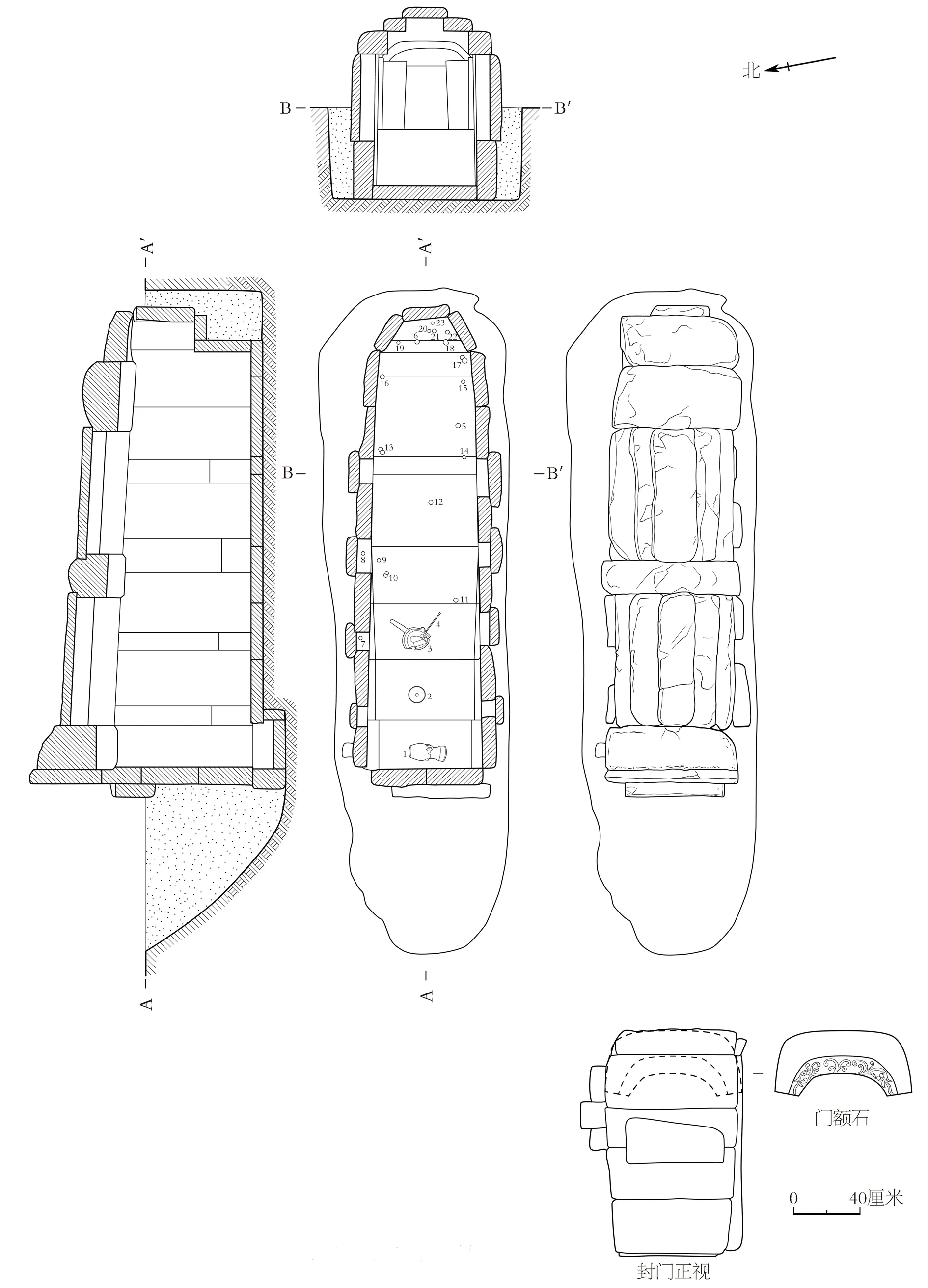

M4~M7均为带墓道的竖穴土圹单室石室墓,由墓道、墓圹、墓室等部分组成(图一一)。墓道、墓圹均为土圹。墓室以红色细砂岩石构件在墓圹内、距墓圹一定距离构筑。其下半部位于墓圹之内,上半部露明,近似一半地穴式建筑。石构件使用榫扣构筑,榫扣的主要方式有 “榫卯” 和 “磕绊” 两种。石构件墓室外露面经斧、錾粗略修整,局部仍留有平行斜线打道痕。石构件墓室内露面均留有深浅均匀、密集有序的平行斜线或直线打道痕,未进行磨砻等精细加工,有些还饰以简单的装饰图案。墓室内被地下水搬运而来的黄色淤泥所充塞。

图一一 M4~M7(西北→东南)

根据墓室享槽结构、侧龛数量与结构、有无后龛、墓顶结构的不同,可分作二型。

(一)A型

包括M4、M5两座墓葬。享槽有侧壁、后壁,共设8个侧龛、1个后龛,侧龛后壁置于台基之上,叠涩拱顶。

墓道 平面略呈西窄东宽的梯形,侧壁不甚规整,直壁,斜坡底。填土为浅红褐色粉砂质黏土,土质致密,夹杂大量红色细砂岩碎砾,无包含物。

墓圹 平面呈不规则纵长方形,侧壁不规整,直壁,平底。填土情况与墓道相同。

墓室 平面呈西宽东窄的梯形。整体呈西高东低。由封门、墓门、享槽、侧龛、侧壁、后龛、棺床、顶部等部分组成。

封门立面近似纵长方形。自下而上叠置4块石板组成,最下层石板叠置于享槽西壁之上。回填墓道时又在自下而上第2、3块石板西侧横置1块石板,作为封门的一部分。

墓门自下而上由门柱、门额等石构件组成。门柱每侧用1块竖置的石板。两侧门柱上横置门额。门额略近圆拱桥形,梳背顶,西侧看面底缘饰一周浅浮雕卷草纹,东侧看面凿出用于叠置拱顶石板的长方形突榫。

享槽呈横长方槽形。由底板、西壁、东壁、南北侧壁等石构件组成。

侧龛每侧4个,结构相同,因龛之间的石板宽窄不一并不对称。自下而上由台基、后壁等石构件组成,后壁叠置于台基顶面靠外侧处。相邻侧龛之间竖置与龛等高的石板。自外而内第1龛的外侧壁利用门柱,第4龛的内侧壁利用墓室侧壁,侧龛的其他侧壁则利用龛之间的石板。

侧壁由2块东西向竖置的石板组成。

后龛自下而上由台基、底板、侧壁、后壁等石构件组成。先竖置台基,再用泥土回填台基东侧与墓圹之间的空隙,至一定高度平铺底板,竖置侧壁、后壁。底板呈西宽东窄的梯形。侧壁随底板形状内收。

棺床平面呈纵长方形。用若干石板横向平铺而成。自外而内第1~3块石板的顶面两侧凿出浅窄小槽用于排水。

顶部系西为叠涩拱顶、东为平顶的复合结构。叠涩拱顶位于门柱、侧龛、侧壁之上,由承拱石、拱圈石组成。承拱石共2块,分别横置于自外而内第2、3侧龛附近以及侧壁之上,底面呈圆拱桥形,西、东侧看面均凿出用于叠置拱顶石板的长方形突榫。拱圈石分2组叠置于门额、承拱石之间,每一组共5块石板,自下而上呈“品”字形交错叠置。平顶位于后龛之上,为1块底面略有拱形的石板(图一二)。

图一二 M4、M5墓顶(西南→东北)

1.M4

(1)墓葬情况

保存较好。墓葬长4.25、宽1.18、高1.55米。墓道长1.23、宽1.18、深0.75米。墓圹长3、宽1.15、深0.75米。墓室长2.9、宽0.4~0.92、高0.43~1.55米。墓室内淤泥厚0.2米。享槽内宽0.69、进深0.32、深0.14米。棺床用5块石板铺就,长2.14、宽0.5~0.61、高0.08米。侧龛内宽0.1~0.18、高0.53~0.66、进深0.08米。后龛台基叠置在墓圹之上。后龛内宽0.3~0.48、高0.4、进深0.28米。叠涩拱顶第1块承拱石横置于第2、3侧龛之间的石板之上(图一三)。

图一三 M4平、剖视图及封门正视图

未发现人骨。随葬品遭后期地下水活动、淤泥堆积等自然因素扰乱,大多散落在墓室底部。陶鐎斗、瓷盏、瓷碗、瓷执壶、瓷盘口壶等器物位于享槽内。小瓷罐其中3件位于棺床西部、2件位于棺床东部。铁钱主要位于棺床两侧及排水槽内,个别位于墓室西部的侧龛内(图一四)。

图一四 M4墓室内器物(西南→东北)

(2)出土器物

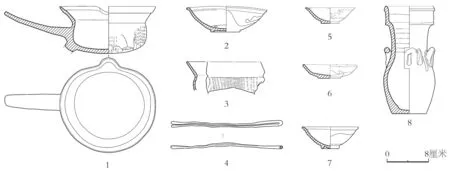

陶鐎斗 1件。M4∶12,夹细砂红陶。敞口,外侈窄折沿,尖圆唇,束颈,略外侈斜弧腹,微圜底。折沿、颈部设一略下倾鸭嘴状短

流。腹部因残损是否附柄不得而知。底部原附3足,仅其中一足存根部。外壁腹部饰纵向绳纹,圜底饰交错绳纹。口径19.3、高8.4厘米(图一五∶4)。

瓷盏 1件。M4∶11,红色泥胎。侈口,圆唇,内收斜弧腹,鸡心底矮圈足。底釉为棕褐色釉,表釉为黄褐色薄釉,均施于内壁、外壁口部。表釉脱落殆尽,有流釉现象。口径10.9、底径3.9、高4厘米(图一五∶11、图一六∶1)。

瓷碗 4件。红色泥胎,胎土夹杂白色石英砂粒。圆唇,矮圈足。口部烧造变形,呈扁圆形。底釉为棕褐色釉,表釉为黄褐色薄釉,均施于内壁、外壁口部。表釉有脱落、流釉现象。内底现存支钉痕,支钉应为五齿,齿尖平面呈梯形。M4∶6,敞口,内收斜弧腹,宽足墙。口径15、底径5.7、高5.1厘米(图一五∶7)。M4∶7,敞口,内收斜弧腹,宽足墙。口径15、底径5.9、高4.8厘米(图一五∶2)。M4∶9,敞口,内收斜弧腹,宽足墙。口径14.8、底径5.7、高4.8厘米(图一五∶3)。M4∶8,侈口,内收折腹,矮圈足,窄足墙。口径13.5、底径5.8、高4.5厘米(图一五∶6)。

瓷执壶 1件。M4∶13,灰色泥胎。直口,圆唇,略外侈长颈,外鼓溜肩,内收斜弧腹,略外侈矮饼形实足。口部烧造变形,呈扁圆形。颈、肩之间附1个双泥条耳朵形把、2个纵向的弓形系。最大径在肩、腹交接处。肩部设一管状长曲流。底釉为灰黑色釉,表釉为黄褐色薄釉,均施于内壁口部、外壁下腹部以上部位。表釉脱落殆尽。口径4.6、最大径9.8、底径6.4、高13.4厘米(封二∶5;图一五∶5)。

图一五 M4出土器物

瓷盘口壶 1件。M4∶10,紫褐色泥胎,外壁露胎处呈浅灰色,可能因烧制时受温较高,胎土夹杂白色石英砂粒。盘口,窄方沿,方唇,略内收斜直长颈,外鼓圆肩,内收斜弧腹,直壁,底略内收,平底略内凹。烧造变形严重,盘口呈扁圆形,盘口、颈部向一侧倾斜,肩部局部下塌呈扁平状,2个系随之倒向粘附于颈部。最大径在肩、腹交接处。肩部附4个横向的弓形系。底釉为浅灰褐色釉,表釉为黄绿色薄釉(因脱釉导致釉面仅余黄褐色,下文黄绿色釉同此现象),均施于内壁口部、外壁腹以上部位。表釉脱落殆尽,有流釉现象。口径14.8、最大径18.4、底径10.2、高38.4厘米(图一五∶1、图一六∶2)。

图一六 M4出土部分器物

小瓷罐 5件。灰色泥胎,胎土夹杂灰色砂粒。侈口,圆唇,束颈,圆肩或溜肩,内收斜弧腹,低矮饼形实足。采用浸釉法施单层黄绿色薄釉,均施于内、外壁口部。釉层有脱落、流釉现象。M4∶1,圆肩,腹部轻微内收。口径4.8、底径3.7、高4.3厘米(封二∶4;图一五∶9)。M4∶2,圆肩,腹部轻微内收。口径4.7、底径4.1、高4.3厘米(图一五∶10)。M4∶3,圆肩,腹部轻微内收。口径4.7、底径4.1、高4.4厘米(图一五∶13)。M4∶4,口外侈较甚,溜肩,腹部内收较甚。口部烧造变形,向一侧倾斜。口径5、底径3.5、高4.9厘米(图一五∶8)。M4∶5,溜肩,腹部轻微内收。口径4.3、底径3.8、高4.4厘米(图一五∶12)。

铁钱 13枚。皆锈蚀严重,钱文不辨。

2.M5

(1)墓葬情况

保存较好。墓葬长3.98、宽1.14、高1.54米。墓道长1、宽1、深0.84米。墓圹长2.97、宽1.14、深0.84米。墓室长2.86、宽0.45~0.93、高0.55~1.54米。墓室内淤泥厚0.2米。享槽内宽0.69、进深0.3、深0.13米。棺床用7块石板铺就,长2.23、宽0.55~0.65、高0.07米。侧龛内宽0.1~0.23、高0.49~0.58、进深0.07~0.09米。后龛台基叠置在棺床最内侧石板之上。后龛内宽0.28~0.53、高0.4、进深0.17~0.21米。叠涩拱顶第1块承拱石横置于第2、3侧龛之间的石板之上,以及第3侧龛之上(图一七)。

图一七 M5平、剖视图及封门正视图

未发现人骨。随葬品遭后期地下水活动、淤泥堆积等自然因素扰乱,大多散落在墓室底部。瓷盘口壶位于享槽内。陶鐎斗、瓷灯盏、铜簪位于棺床西部。铁钱主要位于棺床两侧及后龛内,个别位于墓室西部的左侧侧龛内。

(2)出土器物

陶鐎斗 1件。M5∶3,夹细砂红陶,器表通体呈灰黑色。烧制时应采用了渗碳工艺。器形与M4∶12陶鐎斗相同。腹部与流呈90°处附一泥条捏制的宽扁不规整长柄。底部附3足,其中一足位于柄下,均自根部残。外壁腹部饰纵向绳纹,圜底饰交错绳纹。口径18.4、高9、柄长12.2厘米(封二∶6;图一八∶1)。

图一八 M5、M6出土器物

瓷灯盏 1件。M5∶2,灰色泥胎。敞口,圆唇,内收折腹,矮饼形实足。底釉为墨绿色釉,表釉为月白色釉,均施于内壁、外壁下腹部以上部位。底釉、表釉均有细微开片现象,表釉局部有乳浊现象。口径9.9、底径4.2、高2.6厘米(图一八∶6)。

瓷盘口壶 1件。M5∶1,浅灰色泥胎。盘口,斜方唇,略内收斜直颈,外鼓圆肩,内收斜弧腹,直壁,平底,底略内收。最大径在肩、腹交接处。肩部附4个横向的弓形系,其中2个位置相对的系残损。采用浸釉法施单层黄绿色薄釉于内壁口部、外壁肩以上部位,有流釉现象。口径8.8、最大径9.8、底径6.4、高20.6厘米(图一八∶8、图一九)。

图一九 M5出土瓷盘口壶(M5∶1)

铜簪 1件。M5∶4,“U”形双股,股均呈细长条状,素面无饰。长21.4、股径0.4厘米。重19.7克(图一八∶4)。

铁钱 19枚。皆锈蚀严重,钱文不辨。

(二)B型

包括M6、M7两座墓葬。享槽无侧壁、东壁,共设2个侧龛,侧龛后壁置于填土之上,无后龛,券拱顶。

墓道 平面呈不规则长方形,侧壁不规整,直壁,个别壁靠底部略内收,斜坡底或平底。填土情况与A型相同。

墓圹 平面呈不规则纵长方形,侧壁不规整,直壁,平底。填土情况与A型相同。

墓室 平面呈西宽东窄的梯形。整体呈西高东低,下宽上窄。由封门、享槽、棺床、墓门、侧龛、侧壁、后壁、顶部等部分组成。

墓门形制与A型相同。门额西侧看面正中饰浅浮雕扇面瓶花,东侧看面凿出用于叠置券拱石板的弧形突榫。

封门形制与A型相同,西侧不再置石板。

享槽呈横长方槽形。由底板、西壁等石构件组成。

侧龛每侧1个,结构相同,但龛之间的石板宽窄不一并不对称。自下而上由台基、后壁等石构件组成。先竖置台基,再用泥土回填台基外侧与墓圹之间的空隙,至一定高度竖置后壁。龛侧壁则利用龛两侧的石板。

侧壁位于门柱与龛之间,以及龛与后壁之间,由6块竖置的石板组成。

棺床平面呈纵长方形。由若干石板平铺而成。自外而内第1~3块石板的顶面两侧凿出浅窄小槽用于排水。

后壁由2块上下叠置的石板组成。

顶部系券拱顶,位于门柱、侧龛、侧壁之上,由承拱石、拱圈石组成。承拱石共2块,分别横置于自外而内第2、3块与第5、6块侧壁石之上。前者底面呈圆拱桥形,西、东侧看面均凿出用于叠置券拱石板的弧形突榫。后者底面为平面或略有拱形,顶面呈西高东低的圆拱形,西侧看面凿出用于叠置券拱石板的弧形突榫。拱圈石分2组叠置于门额、承拱石之间,自外而内第1组共5块石板,第2组共3块石板,自下而上呈拱形发券。

1.M6

(1)墓葬情况

保存较好。墓葬长4.82、宽1.08、高1.27米。墓道斜坡底,长1.96、宽1.05、深0.65米。墓圹长2.78、宽1.08、深0.65米。墓室长2.65、宽0.73~0.93、高0.76~1.27米。墓室内淤泥厚0.3米。封门为4块石板。享槽内宽0.72、进深0.18、深0.07米。棺床西侧用2块石板横向平铺,东侧用4块石板呈“田”字形平铺,长2.29、宽0.6~0.72、高0.07米。门额西侧看面瓶花纹饰较为精美,为一束颈广肩瓶内插向左右散开的锦簇繁花。侧龛内宽0.27、高0.4、进深0.05~0.06米。东承拱石底面为平面。券拱顶拱圈呈半圆形(图二〇)。

图二〇 M6平、剖视图及封门正视图

未发现人骨。随葬品遭后期地下水活动、淤泥堆积等自然因素扰乱,散落在墓室底部。陶鐎斗、瓷盏位于享槽内。瓷盏、瓷碗位于棺床西部。铁钱主要位于棺床西部两侧。

(2)出土器物

陶鐎斗 1件。M6∶4,夹细砂灰褐陶。器表通体呈灰黑色,烧制时应采用了渗碳工艺。残损过甚,未能修复。从残存陶片可观察其形制特征为:敞口,外侈窄折沿,尖圆唇,束颈,略外侈斜弧腹。外壁腹部饰纵向绳纹。宽11.2、高6厘米(图一八∶3)。

瓷盏 2件。红色泥胎。圆唇,内收斜弧腹。底釉为棕褐色釉。M6∶2,胎土夹杂白色石英砂砾。器形、釉色与M4∶11瓷盏相同。侈口,鸡心底矮圈足。表釉为黄褐色薄釉,底釉、表釉均施于内壁、外壁口部。表釉脱落殆尽,有流釉现象。内壁有落渣。口径10.2、底径3.4、高4.2厘米(图一八∶7)。M6∶3,敞口,略内凹矮饼形实足。表釉为米黄色薄釉,底釉、表釉均施于内壁、外壁下腹部以上部位。表釉有脱落现象。口径9.2、底径3.4、高6厘米(图一八∶5)。

瓷碗 1件。M6∶1,紫褐色泥胎,胎土夹杂白色石英砂砾、颗粒状灰色杂质。侈口,圆唇,内收斜弧腹,薄壁,低矮圈足。口部烧造变形,呈扁圆形。底釉为浅褐色釉,表釉为月白色乳浊釉,均施于内壁、外壁下腹部以上部位。内底现存5个支钉痕,支钉应为五齿,齿尖平面呈梯形。口径14.6、底径5.6、高4.9厘米(图一八∶2)。

铁钱 6枚。仅1枚钱文依稀可辨,其余皆锈蚀严重。M6∶6,圆形方孔,小平钱,正、背面有内、外郭。钱文篆书,直读,为“宣和通宝”。光背。直径2.4、孔径0.8厘米。重6.1克(图二一)。

图二一 M6出土“宣和通宝”铁钱(M6∶6)拓片

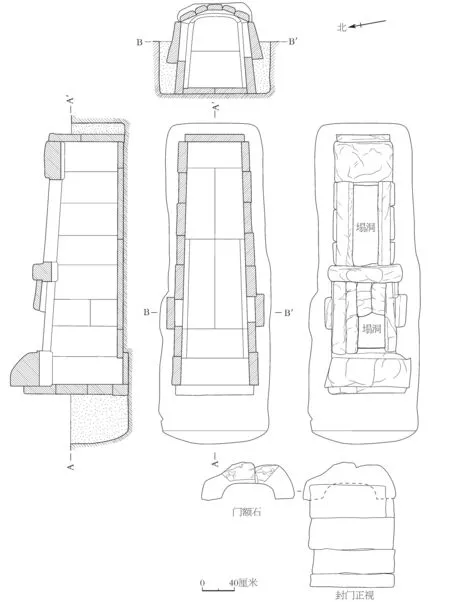

2.M7

第1组拱圈石上部2块石板、第2组拱圈石顶部石板残断掉落至墓室。墓葬长3.43、宽1.18、高1.26米。墓道西壁靠底部略内收,平底,长0.53、宽1.16、深0.62米。墓圹长2.9、宽1.18、深0.62米。墓室长2.78、宽0.76~1.04、高0.81~1.26米。墓室内淤泥呈坡状堆积,厚0.3~0.7米。封门为3块石板。享槽内宽0.72、进深0.29、深0.06米。棺床西、东两端各用1块石板横向平铺,中间用4块石板呈“田”字形平铺,长2.31、宽0.58~0.72、高0.06米。门额西侧看面瓶花纹饰漫漶模糊。侧龛内宽0.28、高0.4、进深0.08米。东承拱石底面略有拱形。券拱顶拱圈呈圆弧形(图二二)。

图二二 M7平、剖视图及封门正视图

未发现人骨、随葬品等。

五 结语

(一)年代推断

四亩田墓地M1、M2与新津县方兴唐宋墓群北宋中晚期的M28[6]相近,与成都市双柏村北宋晚期的M13[7]、成都市温江区“边城·香格里”工地南宋中期前后的M3[8]等2座墓葬侧壁和顶部的砌法比较相近,还与成都市年家院子墓地南宋时期的M31南侧墓室[9]顶部的砌法相近。M4、M5与成都市干塘村唐宋墓群北宋末至南宋初期的M8、M9[10]比较相近,与简阳市三圣庙宋墓北宋中晚期的M1、M2[11]也比较相近。M6、M7与新津县倒骑龙遗址北宋中晚期的M2[12]相近。

M1、M4、M5随葬品中的陶鐎斗与邛崃市南街唐宋遗址晚唐至北宋时期H1所出的灰陶鐎斗(H1∶170)[13]形制相近。M1随葬品中的瓷盏与蒲江县杨柳村墓群治平四年(1067年)M5所出青釉瓷盏(小瓷碗,M5∶6)[14]形制相近,瓷盘口壶与新津县方兴唐宋墓群北宋中晚期M21所出黄褐釉瓷盘口罐(M21∶1)[15]形制相近。M2随葬品中的瓷注子与成都市江汉路古遗址五代末北宋初的第⑥层所出琉璃厂窑酱釉瓷注壶(T1⑥∶58)[16]形制相近。M4随葬品中的瓷盏与M6所出同类器形制相同,瓷碗(M4∶6)与成都市二仙桥南宋初期M1南侧墓室所出酱黄釉瓷碗(M1∶23)[17]形制相同,瓷盘口壶与成都市群众路唐宋墓地绍兴二十二年(1152年)M5北侧墓室所出酱釉瓷罐(M5∶5)[18]形制比较相近,瓷小罐与蒲江县东北公社北宋晚期M2所出青白瓷小罐(M2∶3、M2∶4)[19]形制相近。M5随葬品中的瓷盘口壶与新津县舒大湾M1西侧墓室所出的酱釉瓷盘口壶(M1西∶29)[20]形制相近。舒大湾M1西侧墓室出土墓志落款时间为“元丰四年”(1081年)。该瓷盘口壶还与成都市青白江区和平村墓群北宋中晚期M18所出黄褐釉瓷盘口壶(M18∶3)[21]相近。M6随葬品中的瓷碗与成都市青白江区景峰村南宋时期M7所出米黄釉瓷碗(M7∶3)[22]形制相近,“宣和通宝”小平铁钱铸于宣和年间(1119—1125年)[23]。

通过以上对墓葬、随葬器物形制的分析,可推断:M1、M2时代为北宋中晚期,M4~M7时代为北宋末期至南宋早期。

(二)初步认识

四亩田墓地存在砖室墓、石室墓两种不同的墓葬形制,砖室墓早于石室墓,但时间间隔不大,有时代上的早晚连续性。墓地中的砖室墓与新津县方兴墓群同类墓葬在墓葬、随葬品形制上有着相近之处。墓地中的石室墓平面呈梯形,侧龛窄小局促,顶部为拱顶,与成都市干塘村墓群、简阳市三圣庙宋墓、新津县倒骑龙遗址同类墓葬相近,与同墓地砖室墓整体面貌也类似。M4、M5的多对侧龛与成都平原砖室墓北宋中期出现的“立柱夹龛”[24]比较相近。上述方兴墓群、干塘村墓群及倒骑龙遗址都位于成都平原的核心区。显然,四亩田墓地砖室墓、石室墓深受成都平原核心区墓葬文化的影响,同时石室墓的形制具有成都平原核心区砖室墓的一些特征。值得注意的是,墓地中的石室墓以卷草、瓶花纹等图案装饰石构件的做法,在成都平原核心区比较少见[25],却与川南地区南宋时期的仿木构石室墓相近。因此,四亩田墓地石室墓兼具成都平原核心区砖室墓与川南地区仿木构石室墓的形制特征,是两个不同墓葬发展序列的交叉点,能够将这两个墓葬发展序列桥连在一起,有着重要的学术价值。

唐宋时期成都平原的主流墓葬形制是砖室墓。北宋中期至南宋早期成都平原及周边地区出现一些具有砖室墓形制特征的石室墓,如成都市干塘村墓群M8、M9,简阳市三圣庙宋墓,金堂县焦山尾南宋初年墓[26],新津县倒骑龙遗址M2,新津县方兴墓群M32[27],新津县舒大湾M1,邛崃市政和三年(1113年)徐氏墓[28],蒲江县杨柳村墓群M1、M3~M5[29],雅安市宣和五年(1123年)王治臣墓[30]等墓葬。南宋中晚期此类石室墓在成都平原即消失不见。前文已指出四亩田墓地石室墓M4、M5与干塘村墓群M8、M9比较相近,M4、M5与三圣庙宋墓M1、M2也比较相近,M6、M7与倒骑龙遗址M2相近,它们的时代为北宋中晚期至南宋早期,与此类具有砖室墓形制特征的石室墓时代大致吻合。同时,四亩田墓地所处的地理位置恰好是此类石室墓由核心区向外传播的一个地缘节点,也是此类石室墓与川南地区仿木构石室墓发生关联的一个地缘节点,为探索此类石室墓的去向、川南地区仿木构石室墓的起源提供了一个新的思路。虽然目前缺乏足够数量的实物材料来填补其中诸多缺环,但不妨在此提出一个大胆的猜想:此类石室墓很有可能自北宋中晚期由成都平原向外传播,未随着成都平原同类墓葬的消逝而终止扩散,而是逐渐替代了川南地区原有的石椁墓、砖石混砌墓,最终促使仿木构石室墓于南宋早期出现并流行起来,对于仿木构石室墓的出现起着关键性作用。在某种程度上,甚至可以认为此类石室墓是川南地区仿木构石室墓的祖型,成都平原的砖室墓是川南地区仿木构石室墓形制上的一个重要源头。当然,随着日后实物材料的积累,上述猜想得到验证或否定,无疑都将有助于川南地区宋代仿木构石室墓起源问题的讨论。

四亩田墓地M1与M2、M4与M5、M6与M7等6座墓两两成组、南北向并列分布。在每一组当中,2座墓葬的形制相同,北侧墓葬的随葬品数量都比南侧的要多。同时,M5位于M4南侧,其随葬品有1件铜簪,可能是女性的首饰。那么,每一组墓葬北侧的墓主极有可能为男性,南侧的墓主为女性。宋代四川地区流行异穴异室、同穴异室、同穴并室的夫妻合葬墓。据此,可进一步推测:这6座墓葬可能为3组异穴异室的夫妻合葬墓。

此次发掘所获瓷器全为泥胎,胎色以红、灰色为主。浸釉法施釉,多施两层釉,底釉以棕褐色为主,表釉以黄褐、黄绿釉为主,外壁挂半釉最为常见。除釉下绿彩圆斑点纹、刻划纹之外,瓷器基本素面无纹饰。以上特征与青神县白果乡坛罐窑的产品相符[31]。该批瓷器窑口应为坛罐窑。需要注意的是,此次所获瓷器制作工艺粗陋,胎土洗练不精,夹杂各种杂质,烧制工艺欠佳,不少器物烧偏变形,可能是丧家有意购买、作为明器使用的残次品。

鐎斗多呈圆形、三足、附有长柄,有些有短流,有些无流,常见陶、瓷、铜、铁等材质,是一种多用温煮器,用于加热食物、酒、药、茶等,汉至南北朝时期盛行,于唐宋时期衰落[32]。有研究者将唐宋时期的鐎斗称作铛[33]或鍑[34]并不妥当。唐宋时期铛与铫二者器形相近,区别在于铛无流有三足,铫有流而无足[35]。但鐎斗三足远远长于铛足,不应视作同一种器物。鍑形近三足有耳圆鼎、圆釜、锅等圜底类器物[36],与鐎斗的形制差异较大。

四亩田墓地M1、M4~M6四座墓葬随葬陶鐎斗。青神县观金公社M2西侧墓室也随葬器底有烟炱痕的陶鐎斗(陶鼎)[37]。洪雅县北宋神宗时期程文贤夫妻合葬墓夫人墓室随葬1件铁鐎斗,从简报文字描述来看,与上述陶鐎斗形制相近。据程文贤墓室所出买地券券文,程文贤下葬时间为元丰三年十二月十二日(即1081年1月24日)[38]。蒲江县杨柳村墓群M5随葬1件无流铁鐎斗(三足带柄铁炉,M5∶6)。宋代的青神县、洪雅县、蒲江县分别隶属于眉州、嘉州(嘉定府)和邛州,以上三州(府)自汉代以来便是四川地区重要的产茶区。这些陶、铁质地的鐎斗是否为茶具,值得一探究竟。

两宋时期,煎茶、点茶两种饮茶法在四川地区并存。据文献记载,宋代四川地区的官僚、文士阶层以“西蜀旧法”的煎茶法自矜,使用铫、铛(鎗)等煎茶具置于风炉之上煎茶[39]。再看考古材料,瓷质的铫和点茶茶具汤瓶在成都平原的考古工作中极为常见,铜、银质地的铫、汤瓶在窖藏等遗迹中也有出土[40]。彭山县庆元六年(1200年)虞公著夫人留氏墓室东壁雕刻有“备宴图”,其下幅画面应为备茶场景,出现汤瓶、燎炉、茶盏等典型的点茶器具组合[41]。从器形上来看,上述考古发现的鐎斗与煎茶用的铫、铛相近。杨柳村墓群简报执笔者认为该墓群M5的铁鐎斗是煎茶具[42]。如果这些鐎斗是煎茶具,需与饮茶具配套使用。四亩田墓地M1的陶鐎斗、杨柳村墓群M5的铁鐎斗出土时都内置1件瓷盏,这2座墓葬的鐎斗、瓷盏无疑是配套使用的器物组合。四亩田墓地M4、M6,以及观金公社M2左侧墓室均出体量较小的瓷盏,此类瓷盏的器形、体量适合用作茶盏。鐎斗、瓷盏这一器物组合在川渝地区唐代墓葬中便已出现。重庆永川区石坝屋基汉代崖墓群M5后期发生借墓埋葬的丧葬活动,出土器物可分为东汉晚期和唐代中晚期两组。后组器物包括铁鐎斗、瓷盏(瓷碗)、执壶(壶)等,出土时瓷盏倒扣在铁鐎斗之上[43]。综上所述,可推测唐宋时期川渝地区或许长期流行一种使用鐎斗的煎茶法,即直接在鐎斗的三足之间添加燃料煎煮茶汤,有别于使用铫、铛置于风炉之上的“西蜀旧法”煎茶法。因此,前引青神县、洪雅县、蒲江县等地宋墓发现的各类鐎斗及瓷盏为茶具的可能性较大。四亩田墓地M1、M4、M5三座墓葬随葬有盘口壶,M4还随葬执壶。盘口壶可以盛装液体,与执壶共出,二者可能是酒具。如果以上推论无误的话,四亩田墓地随葬品中的陶鐎斗、瓷盏、瓷盘口壶、瓷执壶为一套茶酒具组合。宋元时期,丧礼中多个仪式环节以茶酒祭奠,成为对后世影响深远的丧葬礼俗。受这一礼俗影响,在北方地区辽宋金元仿木构雕砖壁画墓中广泛存在以墓主人像为供奉对象、陈列茶酒器具的“奉茶进酒”图像[44]。虞公著夫人留氏墓室雕刻“备宴图”下幅为备茶场景,上幅画面出现仆侍、桌子,以及执壶、温碗、经瓶等酒具,应为备酒场景,也表现出茶酒供奉的意味。据此,不难推测四亩田墓地宋墓随葬的茶酒具组合是茶酒丧祭在墓葬中的实物体现,可能至迟从北宋中晚期起当地庶民阶层已经接受、践行着茶酒丧祭礼俗。特别是该地的丧家将鐎斗、盘口壶这类颇具古风的器物与盏、执壶这类当时流行的时新样式器物混搭在一起,以墓主尸体为供奉对象,与北方地区同时期雕砖壁画墓对茶酒丧祭的图像化表现方式、以墓主人像为供奉对象完全不同,有着重要的考古学研究价值。

要之,此次发掘对于四川地区宋代墓葬考古学、陶瓷考古学、丧葬习俗的研究有着重要的学术参考价值。

项目负责人:任 江

发掘:任 江 邱 钊 王海睿 李明英杨 蕾 黄 凯 岳华刚 曹志祥

修复:刘真珍

摄影:邱 钊 王海睿 黄 凯 江 聪

拓片:曾令玲

绘图:邱 钊 王海睿 李明英 杨 蕾黄 凯 刘真珍

执笔:任 江 邱 钊 岳华刚 曹志祥

注释:

[1]本文凡涉及上下、内外、横纵等位置、空间概念均以观察者面向被观察物体为准。

[2]半砖指砌砖时将整砖打砍成长度为1/2砖长的砖。二寸条砖指砌砖时将整砖打砍成宽度为1/2砖宽的砖。

[3]本文将条砖面积最大的两面称作大面,大面的两长侧面称作顺面,两短侧面称作丁面。以观察者面向墙面,条砖的顺面露明且与墙体方向一致放置称作顺砖,以顺砖砌筑称作顺砌;丁面露明且与墙体方向垂直放置称作甃砖,以甃砖砌筑称作甃砌;大面露明且与墙体方向一致放置称作陡砖,以陡砖砌筑称作陡砌。单砖指同层使用单排砖砌筑,双砖指同层使用内外双排砖砌筑。凡不注明为打砍砖、残断砖的条砖均为整砖。

[4]底层陡砖置于墙基顺砖之上,类似情况下不一一注明。

[5]凡未特别注明,下文瓷器施釉方法均为此法。

[6]成都文物考古研究所、新津县文管所:《成都市新津县方兴唐宋墓群发掘报告》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2009)》,第483~484页,科学出版社,2011年。

[7]成都文物考古研究所:《成都市高新西区双柏村宋、明墓发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2013)》,第612~613页,科学出版社,2015年。

[8]成都文物考古研究所、温江区文物保护管理所:《成都市温江区“边城·香格里”工地宋代墓葬发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2007)》,第560~561页,科学出版社,2009年。

[9]成都文物考古研究院:《成都市青龙乡海滨村年家院子墓地发掘简报》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2016)》,第257~259页,科学出版社,2018年。

[10]成都文物考古研究所、双流县文物管理所:《成都市天府新区永兴镇干塘村宋墓发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2014)》,第427~429页,科学出版社,2016年。

[11]成都文物考古研究院、简阳市文物管理所:《简阳市石板凳镇三圣庙宋墓发掘简报》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2018)》,第317~324页,科学出版社,2020年。

[12]成都文物考古研究院、新津县文物保护管理所:《新津县倒骑龙宋代遗址发掘简报》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2015)》,第720~722页,科学出版社,2017年。

[13]成都市文物考古研究所、邛崃市文物保护管理所:《成都邛崃市南街唐宋遗址发掘简报》,成都市文物考古研究所编著:《成都考古发现(2000)》,第335~336页,科学出版社,2002年。

[14]成都文物考古研究院、蒲江县文物管理所:《四川蒲江县杨柳村宋墓发掘简报》,《四川文物》2019年第5期。

[15]成都文物考古研究所、新津县文管所:《成都市新津县方兴唐宋墓群发掘报告》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2009)》,第490~491页。

[16]成都文物考古研究所:《成都市江汉路古遗址发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2014)》,第403页。

[17]成都市文物考古研究所:《成都市二仙桥南宋墓发掘简报》,成都市文物考古研究所编著:《成都考古发现(1999)》,第218~219页,科学出版社,2001年。

[18]成都文物考古研究院:《成都市武侯区群众路唐宋墓地发掘简报》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2016)》,第328~330页。

[19]四川省文物管理委员会:《四川蒲江县发现两座宋墓》,《考古与文物》1986年第5期。

[20]成都市文物考古研究所、新津县文物管理所:《新津县邓双乡北宋石室墓发掘简报》,成都市文物考古研究所编著:《成都考古发现(2002)》,第399~400页,科学出版社,2004年。

[21]成都文物考古研究所、青白江区文物保护管理所:《成都市青白江区和平村墓群发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2011)》,第497~498页,科学出版社,2013年。

[22]成都市文物考古研究所、青白江区文物管理所:《成都市青白江区景峰村五代及宋代墓葬发掘简报》,成都市文物考古研究所编著:《成都考古发现(2003)》,第342~343页,科学出版社,2005年。

[23]阎福善等编著:《两宋铁钱》,第238页,中华书局,2000年。

[24]吴敬著:《南方地区宋代墓葬研究》,第21页,社会科学文献出版社,2015年。

[25]蒲江县杨柳村墓群M5后龛龛楣装饰有模拟帐幔的波浪纹。参见成都文物考古研究院、蒲江县文物管理所:《四川蒲江县杨柳村宋墓发掘简报》,《四川文物》2019年第5期。

[26]陆德良:《四川金堂县的宋代石室墓》,《考古通讯》1957年第6期。

[27]成都文物考古研究所、新津县文管所:《成都市新津县方兴唐宋墓群发掘报告》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2009)》,第488~489页。

[28]邛崃县文物管理所:《邛崃县北宋墓清理简报》,《四川文物》1985年第3期。

[29]同[14]。

[30]雅安市文物管理所:《雅安对岩宋墓》,《四川文物》1998年第1期。

[31]a.成都中医药大学医史博物馆:《四川青神县坛罐窑调查》,《四川文物》2009年第2期;b.伍秋鹏:《四川青神县坛罐窑瓷器鉴赏》,《收藏界》2009年第10期;c.李铁锤:《四川青神县坛罐窑宋瓷赏析》,《文物鉴定与鉴赏》2011年第2期。

[32]a.徐家珍:《“熨斗”和“鐎斗”、“刁斗”》,《文物参考资料》1958年第1期;b.孙机著:《汉代物质文化资料图说(增订本)》,第376页,上海古籍出版社,2011年;c.张小东:《鐎斗考》,《故宫博物院院刊》1992年第2期;d.吴小平:《铜鐎斗的器形演变及用途考》,《考古》2008年第3期;e.马会宇、任爱君:《辽代鐎斗考——从杜杖子辽墓发现的一柄铁鐎斗说起》,《北方文物》2015年第4期。

[33]a.孙机:《鹦鹉杯与力士铛》,《文物天地》1987年第1期;b.陕西历史博物馆等编著:《花舞大唐春——何家村遗宝精粹》,第161~163页,文物出版社,2003年;c.郭丹英:《茶铛》,《农业考古》2012年第2期;d.余闻荣:《〈茶经〉炉釜解读与唐宋茶事煮水器名物考辨》,北京大学考古文博学院、泰华古轩编著:《闲事与雅器——泰华古轩藏宋元珍品》,第149~153页,文物出版社,2019年。

[34]徐殿魁:《试述唐代的民间茶具》,《农业考古》1994年第2期。

[35]扬之水认为唐宋时期有柄铛与有柄铫二者器形相近。笔者赞同此观点,同时认为无柄铛与无柄铫器形也相近,二者区别仍在于铛无流有三足,铫有流而无足。参见扬之水著:《古诗文名物新证》,第440~441页,紫禁城出版社,2004年。

[36]a.孙机、刘家琳:《记一组邢窑茶具及同出的瓷人像》,《文物》1990年第4期;b.同[34];c.蔡乃武:《一件越窑青瓷茶鍑的考证及商榷》,《农业考古》1999年第2期;d.白云翔:《隋唐时期铁器与铁器工业的考古学论述》,《考古与文物》2017年第4期;e.廖宝秀文字撰述,欧兰英翻译:《也可以清心——茶器·茶事·茶画》,第29页,(台北)“国立”故宫博物院,2002年。

[37]李水城:《四川青神县唐墓清理记》,《考古与文物》1986年第1期。

[38]四川省博物馆、洪雅县文化馆:《四川洪雅宋墓发掘简报》,《考古》1982年第1期。

[39]a.〔宋〕苏轼:《试院煎茶》,〔清〕王文诰辑注,孔凡礼点校:《苏轼诗集》卷八《古今体诗六十八首》,第370~371页,中华书局,1982年;b.〔宋〕苏辙:《和子瞻煎茶》,陈宏天、高秀芳点校:《苏辙集·栾城集》卷四《诗七十四首》,第78~79页,中华书局,1990年;c.〔宋〕陆游:《效蜀人煎茶戏作长句》,钱仲联校注:《剑南诗稿校注》卷三一,第2104页,上海古籍出版社,1985年。

[40]黄晓枫:《成都平原考古发现的宋代茶具与饮茶习俗》,《四川文物》2012年第2期。

[41]四川省文物管理委员会、彭山县文化馆:《南宋虞公著夫妇合葬墓》,《考古学报》1985年第3期。

[42]同[14]。

[43]重庆市文化遗产研究院、永川区文物管理所:《永川区石坝屋基、伏岩寺墓群发掘简报》,重庆市文化遗产研究院编著:《重庆汉代画像考古报告集》,第137~158页,科学出版社,2019年(原载《四川文物》2017年第1期,有改动)。

[44]a.袁泉:《从墓葬中的“茶酒题材”看元代丧祭文化》,教育部人文社会科学重点研究基地、吉林大学边疆考古研究中心编:《边疆考古研究》第6辑,第329~348页,科学出版社,2007年;b.邓菲:《“香积厨”与“茶酒位”——谈宋金元砖雕壁画墓中的礼仪空间》,中山大学艺术史研究中心编:《艺术史研究》第14辑,第477~486页,中山大学出版社,2012年;c.崔世平著:《中古丧葬艺术、礼俗与历史研究》,第86~91页,中国社会科学出版社,2018年;d.袁胜文:《宋元墓葬中的供祀——以壁饰和随葬品为中心》,《南开学报(哲学社会科学版)》2018年第2期。