墓葬所见玉皇庙文化的性别与社会

王含元(北京大学考古文博学院)

玉皇庙文化是中国北方青铜时代晚期一支备受关注的考古学文化,主要分布在冀北山地一带,那里是沟通中原农耕文明与北方草原文明的重要通道之一。玉皇庙文化自身具有非常明显的北方草原文化特征,却并不是一个真正意义上的游牧社会,其生业经济在一定程度上依赖植物性资源,定居性也更强。

以往对玉皇庙文化的研究已十分丰富,但具体到性别研究方面,尽管军都山墓地的发掘报告[1]十分重视对性别信息的收集和整理,但囿于发掘报告的体例和写作目的,一则性别相关的内容比较零散,二则统计数据虽详实但缺乏深入分析。军都山墓地的材料公布之后也有学者在研究中论及性别相关的内容[2],但讨论较为简略,尚缺乏专门从性别角度出发的研究。毫无疑问,在讨论一个古代社会中男女两性的处境时,墓葬是非常适合的研究对象,它既反映死者生前的财富地位和他们死后的世界,也会展现参与葬仪的生者如何看待不同性别年龄的死者。因此,本文将从墓葬材料出发,去探讨玉皇庙文化社会中的性别差异。

首先,笔者将通过二项式检验方法来验证军都山墓地的男女性别比是否正常;其次,对开展过墓主人骨骼性别年龄鉴定的墓葬进行观察统计,归纳玉皇庙文化墓葬中展现出的“性别代码”,以期达到未来可以在没有墓主人骨骼信息的情况下辨识其性别的目的;再在此基础上考察玉皇庙文化的性别分工、财富获取与分配以及社会构成等相关问题。

一 军都山墓地的男女性别比

人类的性别比是指在一个人类社会或群体中,男性个体数相对于女性个体数的比值。若无其他外力影响,一个社会或群体中的性别比应该是接近于1的。如果实际性别比持续严重偏离理论正常值,则不可避免地会在婚姻、家庭、两性权利等方面造成一系列社会问题。在考古学研究中,性别比是进行性别和社会结构研究的基础环节,它可以展现古代社会中两性成员的生存境况。

北京市延庆军都山3处玉皇庙文化墓地中出土的人骨,在发掘现场即进行了性别年龄鉴定,其中一部分还转至室内做更为系统科学地观测,获得了较为完整的性别信息。因此,本文的性别比计算及后续其他讨论,都是基于发掘报告公布的性别年龄鉴定结果进行。但需要注意的是,人骨性别年龄鉴定的准确性会在很大程度上受限于人骨的保存状况以及死者个体的体质人类学差异,存在出现偏差的可能。

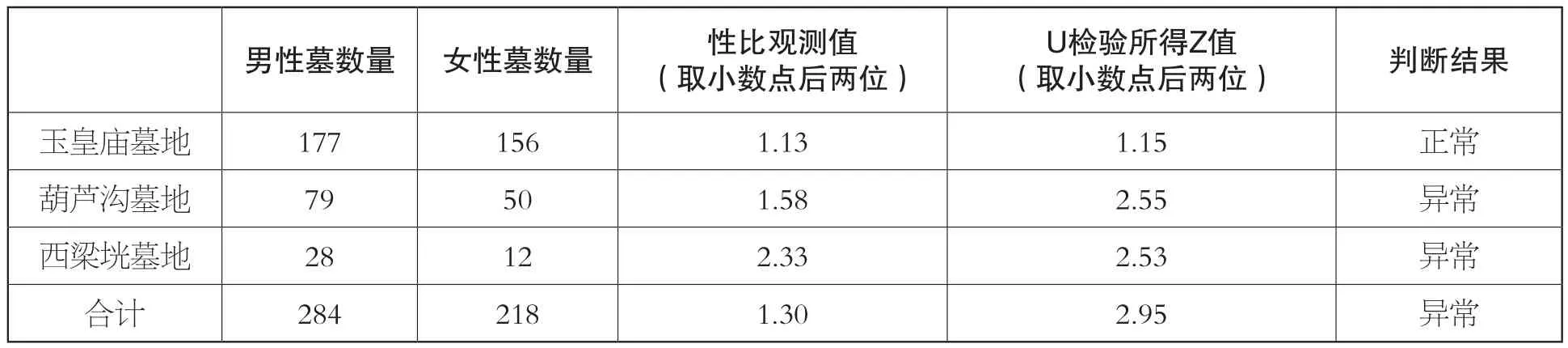

依据《军都山墓地——玉皇庙》《军都山墓地——葫芦沟与西梁垙》两部发掘报告中公布的墓葬登记总表统计(只计算属于玉皇庙文化的墓葬):玉皇庙墓地可确定墓主人性别的墓葬有333座,其中男性墓177座、女性墓156座,观测到的性别比约为1.13;葫芦沟墓地可确定墓主人性别的墓葬有129座,其中男性墓79座、女性墓50座,观测到的性别比约为1.58;西梁垙墓地可确定墓主人性别的墓葬有40座,其中男性墓28座、女性墓12座,观测到的性别比约为2.33。

若仅从以上观测结果来看,军都山3处墓地的性别比均高于理论正常值,但墓地所见人骨只是该人类社会或群体中的一部分,即是抽样所得的样本。一般来说,样本量越大,越能准确反映整体。而我们目前所拥有的样本量能否准确反映整体是需要进一步验证的,不能简单将观测所得的样本性别比直接等同于古代社会的性别比。

《定量考古学》一书中专门讲述了检验墓地出土人骨男女性别比是否正常的方法与流程[3]。依据统计学原理,假设在固定条件下重复一系列彼此独立的试验,每次试验只可能出现A与非A两种结果,这样的试验被称为贝努利试验。由于这一试验所产生的随机变量只能有“是”或“非”两个取值,因此被称为二元随机变量,二元随机变量的概率分布即二项式分布。在本文的情境下,对每一具成年人骨骼进行性别鉴定就是典型的贝努利试验,只有男或女两个结果,用更符合前述原理的表述方式就是只能产生“男性”或“非男性”两个取值,所以男女两种结果出现的概率应是符合二项式分布的。二项式分布只适用于离散型的随机变量,在样本量很大(大于等于30)时计算会变得十分复杂,但在这种情况下的二项式分布会趋近于正态分布,可以通过正态分布的计算方法来简化过程。

军都山3处墓地经过性别鉴定的人骨数量均大于30,属于大样本,适用U检验的方法。U检验实际是利用二项式分布和正态分布的原理,讨论两性人骨实际出现频率所形成的二项式分布曲线与理想中男女各半的二项式分布曲线之间的偏差,即以发掘得到的、有限的性别数据趋势去推断集团整体在统计学上是否有机会达到男女性别比为1。

此处以玉皇庙墓地为例,简述检验过程如下:

首先定义男性人骨出现次数为k,k这个随机变量应服从二项式分布,且该二项式分布接近μ=np,σ2=npq的正态分布N(μ,σ2)。引入n次观测中(n即是可以判断性别的人骨总数)男性人骨出现的频率这个随机变量,也应接近正态分布,其数学期望为p,则标准差为那么根据正态分布的数学原理,变量应服从标准型的正态分布。

我们提出原假设H0为“玉皇庙墓地男女性别比正常”,那么男女两性人骨出现频率的数学期望应当相等,即p=q=0.5。同时提出备择假设H1为“玉皇庙墓地男女性别比异常”,即p≠q≠0.5。

当我们选取显著性水平参数α=0.05时,查正态分布函数表可知=1.96。

比较可知在α=0.05时,Z<,可以接受原假设,即有95%的准确率可以认为玉皇庙墓地的男女性别比是正常的。

用这种方法可以计算出军都山3处墓地的男女性别比情况如表一所示:

表一 军都山3处墓地性别比观测值与U检验结果表

玉皇庙墓地的数据很好理解,观测所得性别比本就与理论正常值1相去不远,而且样本量又大,U检验所得结果也更加可信。该墓地是玉皇庙文化墓地中规模最大、等级较高、年代较早的一处,王仁湘曾指出人类的生存状况会直接影响性别比[4],玉皇庙墓地男女性别比处于正常范围,可能是生存条件相对优越所致;而其他两处墓地的性别比则明显异常。但总体来说,军都山墓地呈现出一种男多女少的态势。

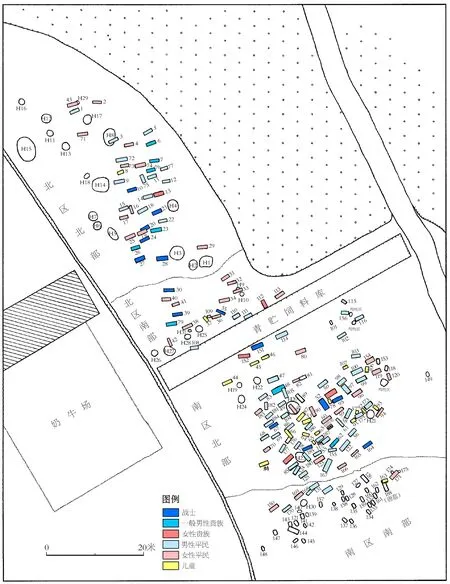

葫芦沟墓地和西梁垙墓地的性别比经U检验确认均属异常[5]。葫芦沟墓地是3处墓地中整体等级最低的一处,基本符合王仁湘所说的艰难环境下生存群体中男性会更多的现象[6],当然也可能是受其他观念性的因素影响。另一方面,西梁垙墓地的情况更加特殊,尽管由于样本量小导致检验的可靠性略低,但这里的观测性别比奇高,且没有发现一座儿童墓;后续的龙庆峡别墅工程[7]在西梁垙上补充发掘了7座墓葬,简报中公布的人骨鉴定结果也未见明确的儿童墓,且男性比例远高于女性[8],应不是单纯的巧合。在墓地分期上笔者基本同意洪猛的看法[9],西梁垙墓地的年代跨度虽不及玉皇庙墓地,但也覆盖了春秋晚期至战国早期,在长期生活中,这里埋葬了大量成年男女,其中男性墓比例奇高,这可能是由于墓地本身的性质导致,埋葬于西梁垙墓地的人群相较于其它两处可能拥有特殊的职能。暗示此处强化了功能性,并非是日常生活据点所在。

二 玉皇庙文化墓葬中的“性别代码”

“性别代码(Gender Code)”是近年考古学研究中常被提及的一个概念,它从后现代主义中的“代码(Code)理论”衍生而来,其内涵既包括“像男性”和“像女性”这样的外在表现,也包括男女两性之间的阶层和权力关系,是一套使男性看起来更像男性、女性看起来更像女性的规则。正因为它是一种规则,因此,如果将“性别代码”这个概念借用到考古学领域的性别研究中,可以先选择已经进行过墓主人性别年龄鉴定的墓地作为研究对象,归纳出墓葬中呈现的“性别代码”,再利用“性别代码”对墓地中无法进行人骨鉴定的墓葬及属于同一考古学文化的其他墓葬进行墓主人性别辨认。

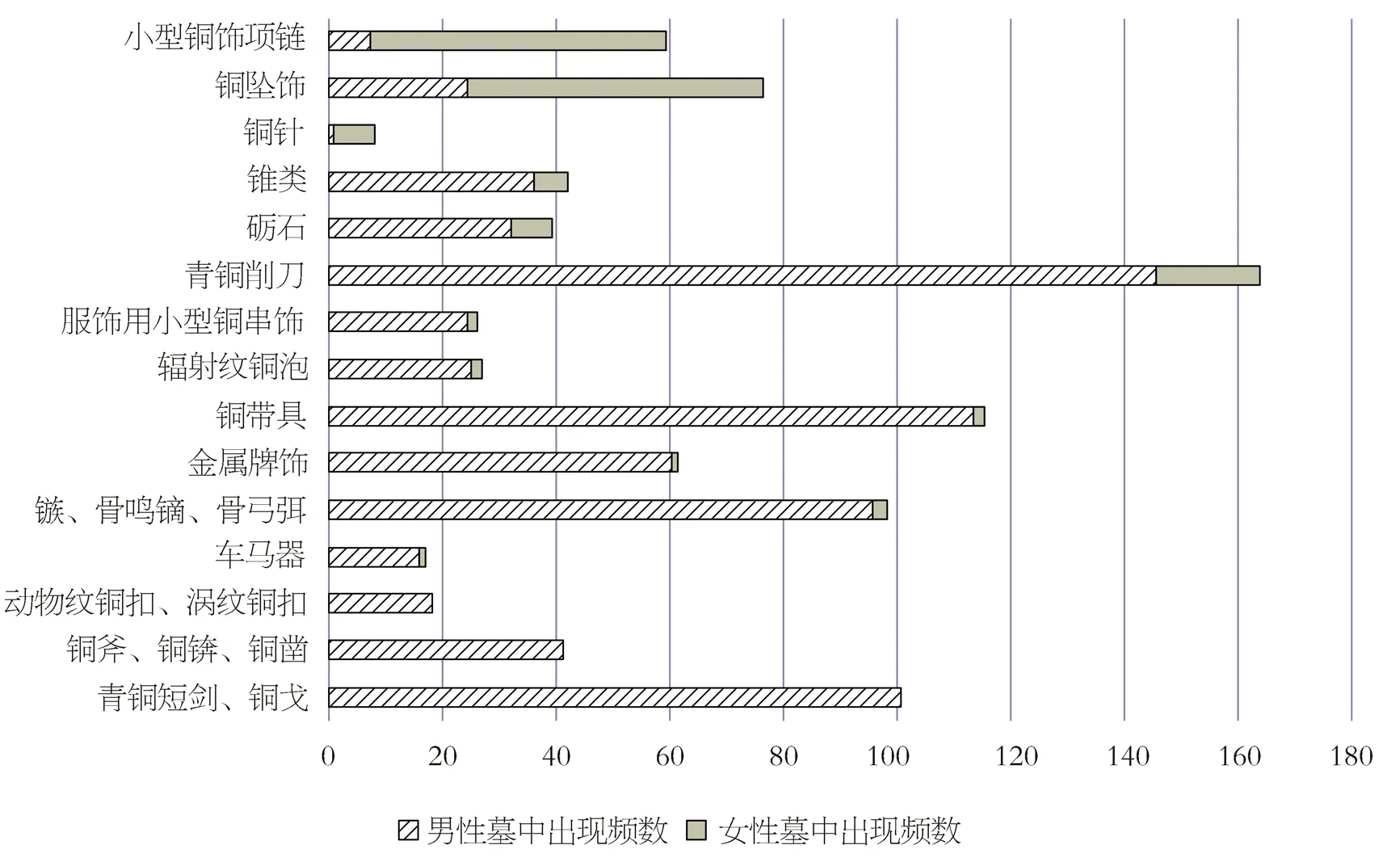

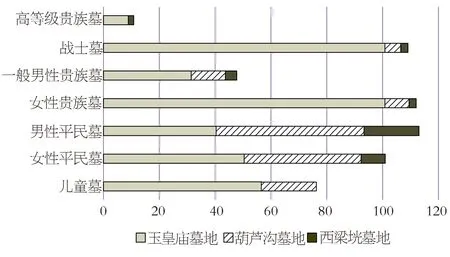

迄今进行过体质人类学性别鉴定的玉皇庙文化墓葬共505座。从这些墓葬的墓向、墓主人头向、葬式、葬具的使用情况上均未观察到与墓主人性别的强关联性,不过随葬品的使用却表现出非常明显的性别差异(图一)。

通过图一可以总结出辨认玉皇庙文化墓葬墓主人性别的一些标准:在没有人骨信息的情况下,如果墓葬中发现青铜短剑和镞等兵器,斧、锛、凿类工具,车马器和殉马,青铜牌饰和带钩带饰,以及铜质动物纹或辐射纹服饰用品等随葬品,将其判断为男性墓基本不会出错;如果墓葬中不见前述种类的随葬品,而随葬有匕形、联珠棍形或人字形的青铜坠饰,或者有小型铜扣铜珠串成的项链时,则更可能是女性墓[10]。需要注意的是,从图一中可以看出青铜坠饰和小型铜饰项链并不专属于女性墓主人,相反,男性不仅可以使用,而且还存在如玉皇庙M263这种仅使用女性“性别代码”的男性墓。也就是说,将不随葬男性性别标志物却随葬小件青铜装饰品作为依据,进而判断墓主人为女性的风险较大。

图一 具有性别指向意义的随葬品在两性墓葬中的出土情况

尽管如此,出于利用“性别代码”判断墓主人性别的研究目的,笔者仍曾尝试以宣化小白阳墓地[11]为研究对象,检验以上“性别代码”的有效性。小白阳墓地48座墓葬中,随葬了兵器,斧、锛、凿类工具,动物形青铜牌饰、青铜带钩或带饰及殉马其中一种或多种者共20座,将它们判断为男性墓应该较为可靠。剩余28座墓葬中有少数随葬有青铜削刀或锥、针类工具,更多的是仅随葬青铜或其他质料的小型装饰品[12],也有一些墓葬无随葬品。参考军都山墓地的经验,这些墓葬中可能存在有一定比例的男性墓,所以很难判断出比较可靠的女性墓数量。正如前文所述,“性别代码”的含义中既有外在表现又有社会规则,那么这种辨识女性墓主人非常困难的现象或许正说明了当时社会对男女两性抱有的不同态度。他们在丧葬中用多种类的随葬品来强调男性身份,一些女性常用的青铜装饰品男性同样可以使用,但对女性,则要求她们不能使用男性标志物。

三 玉皇庙文化社会中的性别分工

男女两性的社会分工首先是由生物学因素决定的,自然的性别差异一方面使男性在体力和力量上相对女性更占优势,另一方面也使女性会因为怀孕、分娩以及育儿等原因而无法长期远离营地或村落,游动性远低于男性。因此,两性理所当然地会在社会生活中承担起不同的职责,在此基础上,社会和文化背景也会对性别分工起到一定的塑造作用。

前文已经论及玉皇庙文化两性墓葬中的随葬品种类存在显著的区别,其中许多是与墓主人生前承担的工作和职责紧密相关的:

兵器类随葬品几乎只属于男性墓主人,这些武器中的一部分如铜戈、青铜短剑可能具有了一定的礼仪性质,但它们的主要价值还是用于狩猎和战争。随葬车马器的现象也基本只见于男性墓中,玉皇庙文化墓葬出土车马器多见2件马衔配4件镳的标准配置,也有2件马衔配不同数量马镳的情况[13]。所出铜衔均为服马所用两节连接者,而没有骖马所用直杆形者,符合先秦时期常见的两匹马驾一架独辀车的要求。并且西梁垙墓地出土了铜车軎、怀来北辛堡1号墓[14]出土了几近完整的车架,因此,可以推测玉皇庙人群对马匹的使用仍是以驾车为主,而非直接骑乘,部分高等级男性成员通过驾车获得了更高的机动性。工具类中专属于男性墓主人的斧、锛、凿一般被认为是木工工具[15],说明男性会负责伐木。同属于工具类的锥和削刀一般被认为用于处理动物毛皮或者刻划骨器、木器等[16],大多见于男性墓中;用于缝制的针却常随葬于女性墓中。葫芦沟墓地M61还出土了1件与金属冶炼相关的陶质鼓风管,该墓为男性墓。陶质或石质的纺轮自新石器时期出现以来常与女性墓主人密切相关,例如与玉皇庙墓地同属燕山南北地区的赤峰大甸子墓地出土纺轮101件,其中仅有1件出自男性墓[17]。但经过性别鉴定的玉皇庙文化女性墓中不见随葬纺轮的现象;丰宁四道沟门和五道沟门两处墓地中出土了骨质纺轮[18],但根据墓中其他随葬品,推测墓主人为男性的可能性很高。鼓风管和纺轮两类工具在玉皇庙文化墓葬中的发现均属个例,虽然表现出男性倾向,但尚不足以形成有说服力的结论。不过纺轮出土于男性墓中的情况在辽西地区其他晚期青铜时代文化中也有发现,包括井沟子西区墓地M15[19]、袁台子墓地M123[20]等,具体的原因尚不清楚,或许是这一时期长城地带东段的一种普遍现象。

除随葬品所展现出的男女分工外,玉皇庙文化中畜牧业是生业经济的重要组成部分。根据何嘉宁的体质人类学研究,“与放牧生活密切相关的流动性在男性随时代明显减弱,但一直显著高于同性别农业定居人群;女性的流动性则变化不大,与农业定居人群相当。龋病发病在男性随时代显著增高,女性则变化不明显且维持在相对较高水平”[21]。也就是说,男性成员更接近于所谓的游牧人群,而女性成员的定居性更强,可能更多地从事与植物性食物相关的活动,另一方面,男性成员也在随着时间的推移逐渐偏向定居。

此外,尽管目前尚无关于陶器制造分工的明确证据,但有观点认为在轮制陶器出现之前,制陶工作大多是由女性承担的[22]。玉皇庙文化的夹砂系陶器均系手制,泥质系陶器少数为手制,多数为手制与慢轮加工结合,所以玉皇庙文化的女性很有可能还承担着制作陶器的工作。

不难发现,玉皇庙文化的墓葬资料可以比较清晰地反映男性成员的社会分工,他们的主要职责就是参与放牧、狩猎、战争和伐木等体力劳动,而个人拥有的财富和地位会影响他们是否能乘车以及他们所使用的武器、工具;男性可能还负责制造工具以及其他铜器;狩猎或饲养牲畜所得的动物毛皮需要处理,缝制成皮制品,这项工作可能由男性和女性共同承担,其中男性的比重更高。在玉皇庙文化社会中,男性所承担的职责正是使他们在社会中处于优势地位的原因。而与男性成员相反,女性墓的随葬品主要是装饰品,更多强调的是女性的审美价值,女性的社会分工几乎没有在丧葬仪式中得到体现,我们只能依据体质人类学的研究结果,结合现代游牧社会的经验来加以推测。

四 性别视角下的社会地位与财富分层

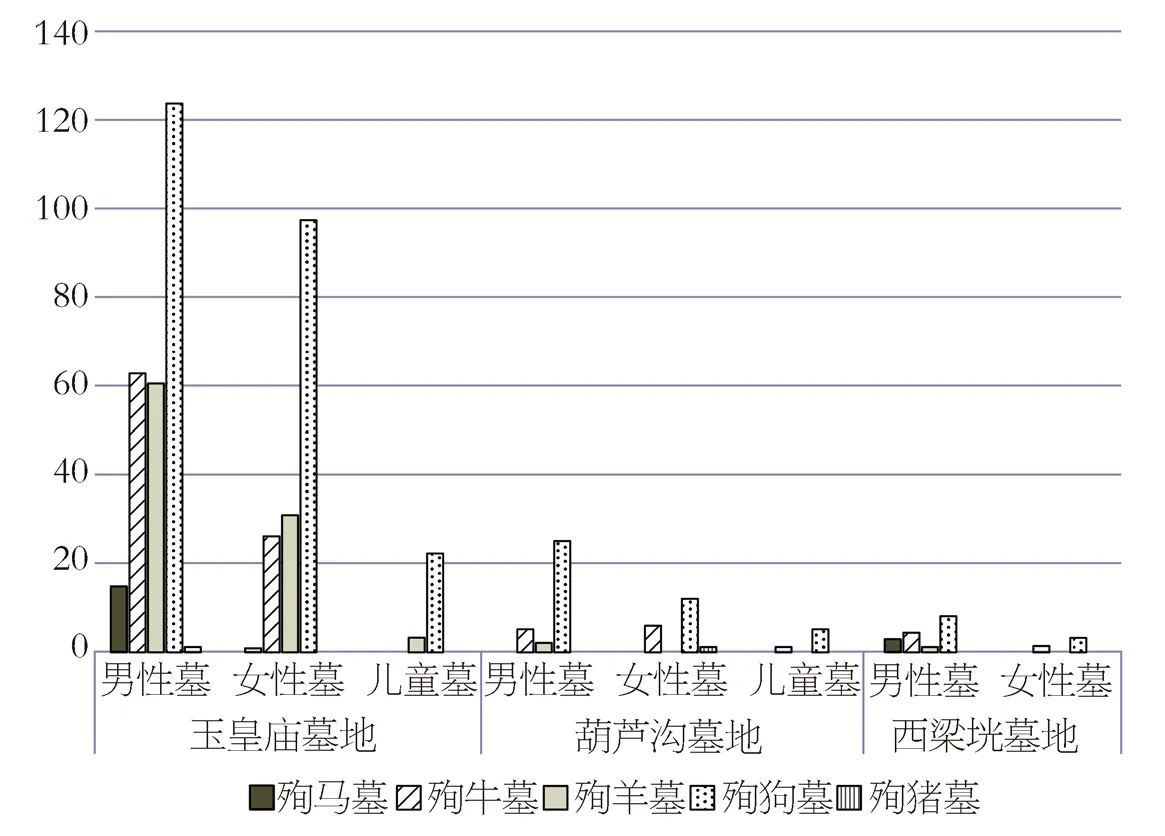

首先,对于玉皇庙文化这样一个畜牧业占重要地位的社会来说,墓葬中使用殉牲是很普遍的现象,殉牲的种类与数量也是评价墓主人生前拥有财富与地位的重要指标。

玉皇庙墓葬使用的殉牲种类主要为马、牛、羊、狗,晚期有极少量的猪,一般以头骨和肢骨共同代表整只牲畜。统计结果显示(图二;表二):男性墓中殉牲墓的比例最高,女性墓次之,儿童墓最低;玉皇庙墓地在3处墓地中等级最高,年代也较早,男女两性的殉牲墓在各自性别的墓葬总数中占据了半数以上,但随着墓地整体等级降低以及年代的推移,两性殉牲墓的比例都在下降,并且在西梁垙墓地中两性殉牲墓的比例显著降低;殉牲的配伍方面,前文已提及殉马的使用与男性高度相关,且数量非常稀少,除此之外,狗、牛和羊的使用都不受限于墓主人的性别年龄,但殉狗数量明显多于牛和羊,也就是说,这几种殉牲在个体代表的财富量上存在明显的区别;如果横向对比牛和羊两种殉牲的使用情况,无论是在男性墓还是女性墓中,这两种殉牲的出现频次都是大致相等的,只是男性墓中整体数量更多;玉皇庙墓地中还有单个男性墓中殉牲数量非常可观的例子,多可超过60件,而女性墓中至多只有30件左右。

图二 军都山墓地殉牲使用情况

表二 军都山墓地殉牲使用情况统计表

若将玉皇庙文化墓葬的殉马使用情况与半月形地带其他主要的战国中晚期青铜文化进行对比,可以发现玉皇庙文化男性墓中使用殉马的比例很低,并且持续降低。不仅远低于桃红巴拉文化墓葬[23],也不及卡约文化晚期的墓葬[24],此外,井沟子西区墓地[25]的女性墓以及以成年女性为主的合葬墓、毛庆沟文化新店子墓地的北亚女性墓[26]中使用殉马的比例也远高于玉皇庙墓地的女性墓。也就是说,玉皇庙社会整体对马这种牲畜的依赖程度和保有数量远不及长城地带同时期的一般水平。因此,是否使用殉马和随葬车马器可能是彰显墓主人身份的一个重要因素。

尽管殉马的使用具备了标示墓主人性别、社会分工和财富地位等多层次的功能,但玉皇庙社会中牛、羊、狗的使用则可能只与墓主人的财富和地位有关。区别于卡约文化中由于重视男女分工,导致男性墓殉牲以马和羊为多、女性墓以牛和羊为多的情况,这里不同性别和年龄的社会成员在殉牲使用上的差异,更可能是由于个人财富积累的不同而产生。男性更多地从事放牧劳动,因而拥有更多的牛羊,女性和儿童的牛羊则可能来源于其所在的家庭。

以往在军都山墓地的发掘报告和后续的相关研究[27]中已对玉皇庙文化的社会构成多有言及,关注点主要在社会结构上,其中对性别相关的问题也有涉及,但并不深入系统。鉴于本文研究的出发点是想探讨男女两性在玉皇庙文化中的不同处境,因此,需要一种综合考虑墓主人性别、年龄、等级和职能等多层次的社会身份的方案,类似于现代游牧社会中的年龄组体系,着眼点在于集团成员间拥有的共同身份特征和职责,此处会将男性墓、女性墓和儿童墓先分别划分,再进行统合。

依据墓葬规模、殉牲种类、随葬品种类、特殊随葬品和葬具等条件[28],男性墓墓主人可划分为高等级贵族、战士、一般贵族和平民四种身份。

男性高等级贵族在墓葬规模上具有超越性,随葬有中原或北方风格的青铜容器,绝大多随葬兵器和车马器,甚至有整车随葬的情况,工具组合非常完整,装饰品同样组合完整且数量丰富,还偶见金质装饰品。殉牲以马、牛、羊、狗四类俱全者为多。年龄以40岁以上的中老年男性为主,他们也具有战士身份,但青铜容器和金制品的存在使他们从众多战士中脱颖而出,尤其中原式青铜礼器可以被看作是他们彰显首领地位的“威信财”[29]。此外,M230虽未随葬青铜容器,但它特殊的“凸”字形墓圹形状也具有非凡的超越性,再综合四类殉牲俱全、随葬品种类完整等情况,也应归入此类。

战士是指那些随葬青铜短剑或与弓箭相关遗物的成员。战士墓整体上较不随葬兵器的墓葬更豪华,规模更大、工具组合也更为完整,尤其他们中的大部分会随葬斧、凿等大型工具,存在少量随葬车马器或使用殉马的情况,同时随葬有可以彰显性别的青铜装饰品,大多使用三种及以上的殉牲。整体上可以认为战士墓均为贵族墓,并且整体等级要高于不随葬兵器的普通贵族墓。但不可否认的是,战士成员内部也存在明显的贫富差距,有个别战士墓的随葬品比较贫乏且殉牲只有殉狗。此处将战士单独作为一个社会集团列出,意在强调它是玉皇庙社会中最重要也是最具支配力的一种社会身份,它不仅被男性垄断,而且人数众多,首领级别的高等级贵族也大多从其中产生。

一般男性贵族则不随葬兵器,但具有墓葬规模中上、使用殉牲或随葬彰显男性“性别代码”(主要包括铜质牌饰和带具)的器具等特征。相较于战士墓,他们等级明显要低。不仅墓葬规模较小,不见车马器和殉马,斧、凿等大型工具也基本消失;殉牲种类多为殉狗,使用两种及以上的情况非常少见;青铜装饰品组合简化、数量减少。

男性平民则一般不使用可以辨识性别的随葬品,墓葬规模小,木质葬具和殉牲都极为罕见。

女性墓的墓主人可划分为高等级贵族、贵族和平民三种身份。

高等级贵族同样是以随葬青铜容器、金制品作为主要评判标准,但数量明显少于男性墓。比较特殊的是,玉皇庙墓地M2的青铜容器组合十分完整,并被放置于头箱中。有学者据此推测,该墓的墓主人应是自中原出嫁至此的贵族女性[30],由于她身份尊贵,并未受制于玉皇庙社会女性一般不使用车马器和殉马的习俗,而更可能是遵循了中原诸国贵族车马随葬的葬仪。

女性贵族随葬品的种类与男性相比单调很多,常见的工具只有锥、针类和少量轻型削刀,此外,有一些青铜坠饰及小型青铜制品穿成的项链可以在一定程度上标示女性身份。与男性贵族墓划分相同的是,也有少量墓葬规模中上、使用殉牲但随葬品贫乏的墓例被归入此类。殉牲方面多见只殉狗,或狗与牛、狗与羊的组合,随葬三类殉牲者十分少见。由此看来,女性贵族拥有的财富量或者说在丧葬仪式中受到的礼遇仅与一般男性贵族大致相当。

女性平民的划分标准与男性平民基本相同,等级也相当。由于玉皇庙文化墓葬中观察到的“性别代码”都是与墓主人的地位财富相关联,所以对低等级成员的性别辨识非常困难。

最后一类是玉皇庙文化中的儿童。儿童墓规模都不大,这当然与儿童本身的身高有关,但再结合儿童墓中随葬品整体非常稀少的现象考虑,儿童墓整体等级低于成人墓是毋庸置疑的。但尽管如此,儿童墓的等级也不应简单地与成年平民墓相对应。玉皇庙墓地中的儿童墓既有使用殉牲的情况,也有随葬性别标志物的情况,随葬的性别标志物中既有代表男性的青铜牌饰和带饰,也有倾向于被女性使用的人字形铜坠饰和小型铜制品项链,他们显然比成年平民更加富有且地位更高。儿童墓中随葬“性别代码”的有1岁左右的婴儿,也有10岁左右的少儿,可见儿童从出生起性别属性就是被认可的,但性别属性能否在墓葬中展现出来,则取决于其所拥有的财富。至于财富来源,儿童墓中不见兵器也几乎不随葬工具,所以他们的财富完全来源于继承或长辈赠予。如果结合墓葬排布特征观察,会发现玉皇庙墓地中使用了殉牲或者拥有青铜随葬品的儿童墓通常与等级较高的成年人墓葬集中埋葬,而随葬品稀少的儿童墓则呈零散分布,甚至有一些处于墓葬区的边缘,更说明了儿童的财富地位与家庭或氏族紧密相关。

根据以上划分标准可以大致了解军都山墓地的社会身份构成(图三),如果再对该划分结果进行统合,那么玉皇庙文化社会可以较为清晰地划分为首领级别的高等级贵族、战士、普通贵族和平民四个阶层。高等级贵族阶层以中老年男性战士为主,女性、不具有战士身份或年轻的男性非常少,他们的墓葬在各方面均表现出超越性;战士阶层内部虽有所分化,但整体上高于普通贵族,基本由成年男性构成,女性只有玉皇庙M138一例,也就是说,玉皇庙文化社会是由掌握武力的男性来支配的;普通贵族阶层包括不具有战士身份但相对富有的男性和女性,以及出生在贵族家庭的儿童;最后是平民阶层,包括平民成年男女和儿童,他们处于社会的底层。另外,在怀来北辛堡墓葬中发现了个别使用殉人的墓葬[31],但殉人的身份不能简单全部看作是奴隶,其中甚至有具有战士身份者。

图三 军都山墓地的社会身份构成

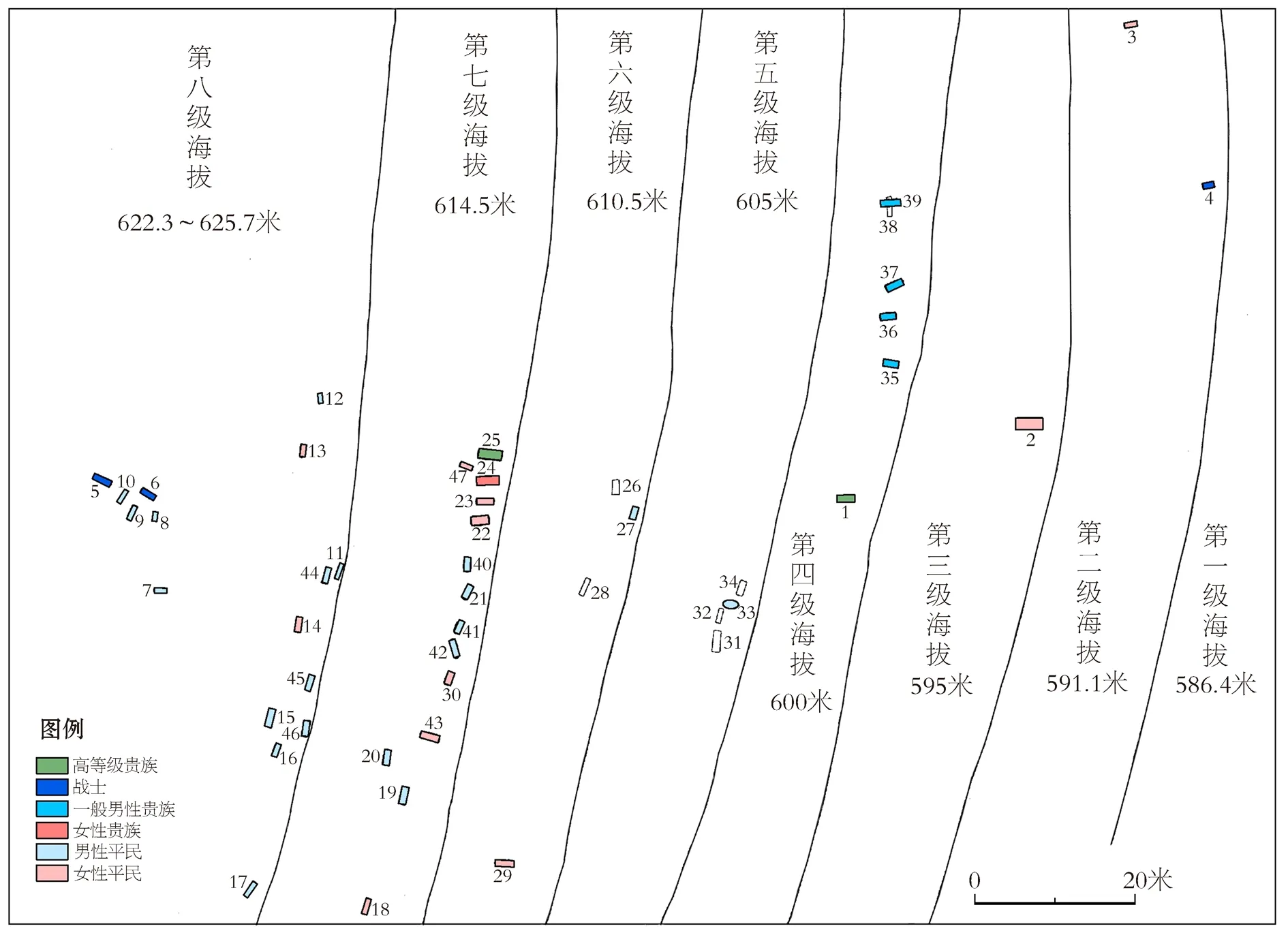

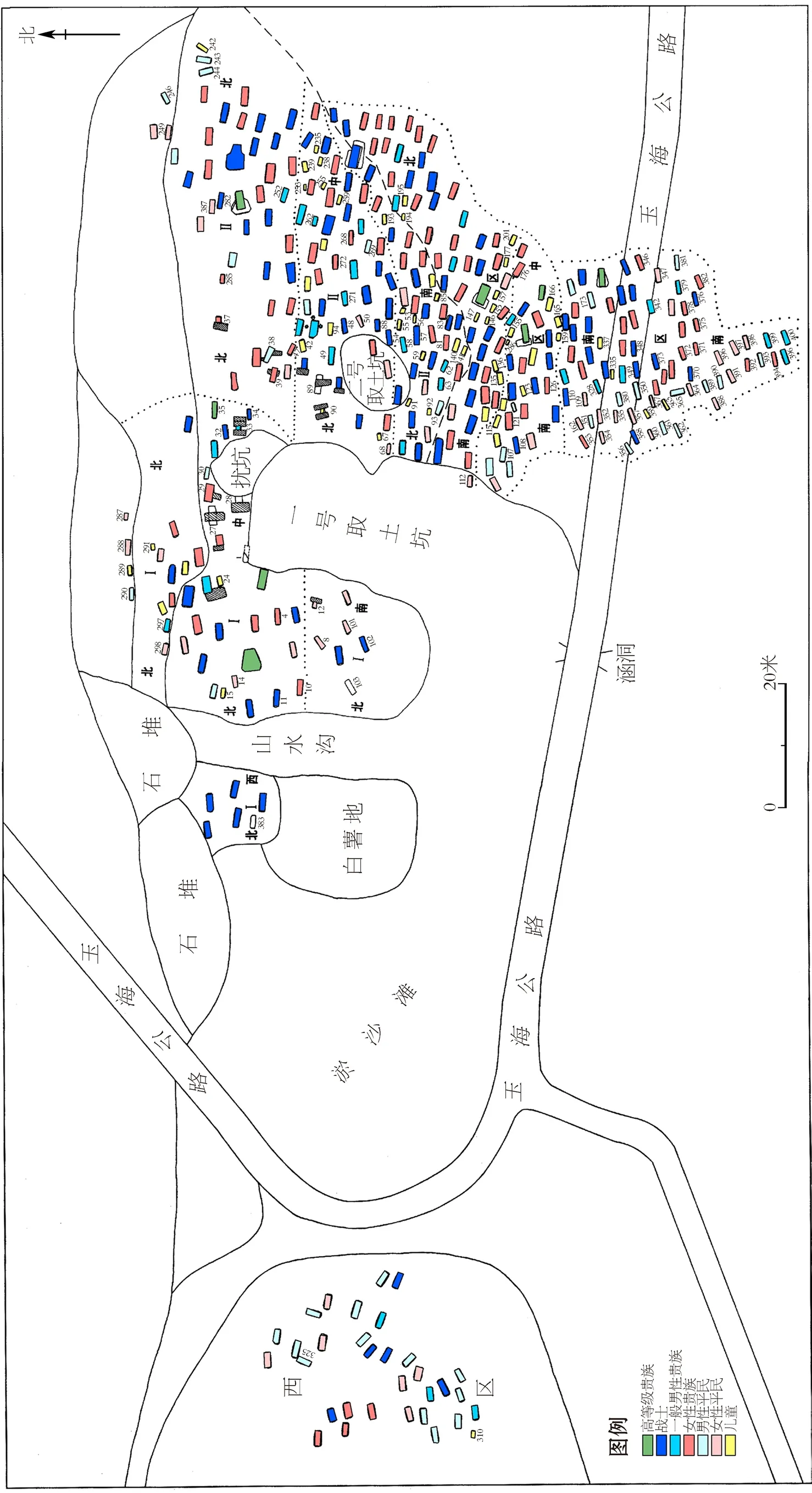

关于玉皇庙文化墓地中的墓葬布局(图四~图六),有学者注意到存在按“性别集团”和“社缘结构”集中排布的情况,但“社缘集团内部是否具有较为亲密的血缘关系,不得而知”[32]。本文认为在玉皇庙社会中血缘关系仍具有相当的影响力,无论是按性别聚集分布[33],还是以高等级贵族为中心、其他贵族和平民拱卫其周围的墓群,其形成均在很大程度上受血缘驱动。

图六 西梁垙墓地成员身份集团划分结果

图四 玉皇庙墓地成员身份集团划分结果

图五 葫芦沟墓地成员身份集团划分结果

通常来说,一个血缘组织内部会尊崇共同的祖先或神灵,并且会通过外在的表现来强调他们的血缘关系,尤其是服饰。王明珂认为服饰的社会功能在于它是主观上强调或掩饰族群身份的工具[34]。举例来讲,玉皇庙墓地南区北的中部有自M106向东至M145,5座战士墓呈一线排列的情况,其中居于中间的M138是唯一一座拥有战士身份的女性墓,其余4座男性墓不仅墓葬规模相近,而且墓葬中随葬的青铜装饰品也是相同的动物纹主题,青铜牌饰和带饰的装饰图案均以马为主题,这似乎暗示了他们之间非常密切的关系。如果再从历时性变化的层面来看,在玉皇庙墓地中可以发现,北区早期墓葬中男性流行使用鹿形铜带饰、女性流行使用匕形铜坠饰,而南部晚期墓区的男性墓中马形带饰占据了绝对优势;此外,多为女性所使用的青铜坠饰中匕形者不再多见,转变为以人字形为多,这种变化的发生可能是由于社会中最具话语权的氏族团体发生了改变。再综合贵族儿童和年轻男性中高级贵族的存在,以及贵族儿童墓与贵族成人墓邻近等情况,可以推测在玉皇庙文化社会中存在一套相对稳定的、氏族内部的继承关系。基于这一规则,部分男性儿童和青年会获得较高的起点,但最终决定他们在社会中所处阶层的仍是战士身份所带来的军功。而女性方面,确实有一些儿童墓的墓主人可能是出生在贵族氏族中的女童,但她们作为本地居民的女性身份限制了其所能够拥有地位和财富的上限,至多只能居于社会中层。

五 结语

经过前文的讨论,可以大致描绘出玉皇庙文化的两性关系与社会构成:

这是一个阶序化的、男性权威占优势的社会,虽然已经具有很明确的政治和军事特征,但基于血缘关系形成的氏族结构仍有一定影响力。两性界限泾渭分明,男性与女性严格地被一系列“性别代码”区分开来,无论是承担的社会分工还是日常装束,甚至在丧葬仪式中所享受的待遇都迥然不同,还会依据性别被相对集中地埋葬。玉皇庙文化的男女性别差归根结底是由社会分工的不同而导致,男性成员在社会中承担战士、狩猎者和放牧人等角色,这是他们在社会中处于优势的原因。其中战士身份更为特殊,多数拥有战士身份的男性会获得更高的地位,也有更大的机会成为首领级别的高等级贵族,并且那些属于同一氏族或者有其他密切关系的战士们死后会被集中埋葬。女性和儿童所承担的社会职责则基本不会在丧葬仪式中被展现出来,他们死后享有的礼遇是源于所在的家庭或氏族。

但随着年代的推移,尤其进入战国时期后,受燕文化渗透的影响,玉皇庙文化开始走向衰落,不仅生业经济中畜牧业的比重下降,而且社会结构也开始由强调性别集团和氏族血缘关系向强调核心家庭转变。

当然,仅从墓葬材料中获取的性别信息仍然具有片面性,居住遗址的研究也不应被忽视。但进行居住空间与性别关系研究的基础是对房址内遗物出土位置的准确记录与公布,遗憾的是,胡家营遗址[35]公布的材料中缺乏遗物的出土位置信息,还有更多的研究有待进行。

注释:

[1]a.北京市文物研究所编著:《军都山墓地——玉皇庙》,文物出版社,2007年;b.北京市文物研究所编著:《军都山墓地——葫芦沟与西梁垙》,文物出版社,2010年。

[2]洪猛:《玉皇庙文化初步研究》,第117~119页,博士学位论文,吉林大学,2014年。

[3]陈铁梅编著:《定量考古学》,第85~86页,北京大学出版社,2005年。

[4]王仁湘:《我国新石器时代人口性别构成再研究》,中国社会科学院考古研究所编著:《考古求知集:’96考古研究所中青年学术讨论会文集》,第68~82页,中国社会科学出版社,1997年。

[5]Z值与1.96的参照值接近与否并不能直接说明性别异常的程度,葫芦沟墓地相比西梁垙墓地来说,样本量大很多,U检验所得结果的可信度也更高。

[6]王仁湘:《我国新石器时代人口性别构成再研究》,中国社会科学院考古研究所编著:《考古求知集:’96考古研究所中青年学术讨论会文集》,第68~82页。

[7]北京市文物研究所:《延庆龙庆峡别墅工程中发现的春秋时期墓葬》,北京市文物研究所编:《北京文物与考古》第4辑,第32~45页,北京市文物研究所,1994年。

[8]龙庆峡别墅工程中共清理了12座墓葬,其中7座墓葬在西梁垙东坡上,其他5座则在龟山东坡上,龟山东坡的墓葬均为随葬品非常贫乏的小型墓,西梁垙的7座墓葬中有1座为合葬墓,对于这批人骨资料简报中描述为:“可兹鉴定的8副骨架,年龄多在30~45岁之间,其中两例为女性。”

[9]洪猛:《西梁垙墓地及其所揭示的玉皇庙社会》,教育部人文社会科学重点研究基地等编:《边疆考古研究》第27辑,第135~148页,科学出版社,2020年。

[10]在铜坠饰方面,男女两性除了数量上的差异之外,流行的造型也存在比较明显的区别,匕形、联珠棍形和人字形的铜坠饰多见于女性墓中,而男性墓中则常见野猪形或类似尖首刀的坠饰。

[11]张家口市文物事业管理所、宣化县文化馆:《河北宣化县小白阳墓地发掘报告》,《文物》1987年第5期。

[12]小白阳墓地中所见青铜坠饰流行的装饰主题与军都山墓地存在明显区别,这里常见的是舌形饰、勺形饰、齿形饰、人面饰等,说明玉皇庙社会中不同社群对青铜饰品纹饰主题的选择可能有所区别,这种区别的产生既可能来自于文化传统,也可能与考古学文化间的交流和相互影响有关。

[13]钟雪:《也论玉皇庙文化驭马器》,《文物春秋》2020年第4期。

[14]河北省文化局文物工作队:《河北怀来北辛堡战国墓》,《考古》1966年第5期。

[15]朱凤瀚著:《中国青铜器综论》,第498~508页,上海古籍出版社,2009年。

[16]a.陈振中:《先秦的铜锥和铜钻》,《文物》1989年第2期;b.朱凤瀚著:《中国青铜器综论》,第508~513页。

[17]中国社会科学院考古研究所编著:《大甸子——夏家店下层文化遗址与墓地发掘报告》,科学出版社,1996年。

[18]丰宁县文保所:《丰宁五道沟门山戎文化墓葬》,《文物春秋》1999年增刊。

[19]内蒙古自治区文物考古研究所、吉林大学边疆考古研究中心编著:《林西井沟子——晚期青铜时代墓地的发掘与综合研究》,第80~84页,科学出版社,2010年。

[20]辽宁省文物考古研究所、朝阳市博物馆编著:《朝阳袁台子——战国西汉遗址和西周至十六国时期墓葬》,第138~139页,文物出版社,2010年。

[21]何嘉宁:《军都山古代人群运动模式及生活方式的时序性变化》,《人类学学报》2016年第2期。

[22]都出比吕志、佐原真编:《古代史の論点2 女と男、家と村》,东京:小学馆,2000年,第9頁。

[23]田广金:《桃红巴拉的匈奴墓》,《考古学报》1976年第1期。

[24]青海省湟源县博物馆等:《青海湟源县大华中庄卡约文化墓地发掘简报》,《考古与文物》1985年第5期。

[25]内蒙古自治区文物考古研究所、吉林大学边疆考古研究中心编著:《林西井沟子——晚期青铜时代墓地的发掘与综合研究》,第33~255页。

[26]杨建华、曹建恩:《试论内蒙古东周时期不同族群的性别差异》,中国考古学会、沈阳市文物考古研究所编:《庆祝宿白先生九十华诞文集》,第97~112页,科学出版社,2012年。

[27]a.北京市文物研究所编著:《军都山墓地——葫芦沟与西梁垙》,第560~561页;b.洪猛:《玉皇庙文化初步研究》,第117~144页;c.滕铭予:《北京延庆葫芦沟墓地的布局与相关问题》,《考古》2018年第4期;d.洪猛:《北京葫芦沟墓地编年与社会演进》,中国社会科学院考古研究所主办,考古杂志社编辑:《考古学集刊》第22集,第138~157页,社会科学文献出版社,2019年;e.洪猛:《西梁垙墓地及其所揭示的玉皇庙社会》,教育部人文社会科学重点研究基地等编:《边疆考古研究》第27辑,第135~148页。

[28]玉皇庙文化中有一些种类的随葬品,主要指青铜耳环、覆面相关遗物、石质串饰,在使用上没有性别年龄区分,并且即使是等级较低的居民,亦可拥有,不在本文讨论范围之内。

[29]下垣仁志:《威信財論批判序説》,立命馆大学考古学论集刊行会编集:《立命館大学考古学論集V》,立命馆大学考古学论集刊行会,2010年,第97~133頁。

[30]a.朱凤瀚:《中国青铜器综论》,第2120页;b.洪猛:《玉皇庙文化初步研究》,第140页。

[31]同[14]。

[32]洪猛:《玉皇庙文化初步研究》,第142页。

[33]由于玉皇庙文化社会中的战士几乎被成年男性垄断,所以战士墓集中分布可以看做是在性别集团的基础上,额外强调共同职责而产生的衍生形式。

[34]王明珂著:《华夏边缘——历史记忆与族群认同》,第31页,(台北)允晨文化实业股份有限公司,1997年。

[35]北京市文物研究所编著:《延庆胡家营——延怀盆地东周聚落遗址发掘报告》,科学出版社,2015年。