语言接触引发的语法变异:汉语借词在壮语中的后续性演变

潘立慧

(广西大学,广西南宁 530004)

语言接触常常导致语言演变,这种演变一般称为“接触引发的语言演变”。吴福祥(2014)指出,接触引发的语言演变包括两种类型:一是指语言特征的跨语言迁移,即受语(recipient language)从源语(source language)中获得某种语言干扰;二是语言接触的各种间接后果,例如干扰成分的后续性演变以及干扰成分触发的结构演变。[1]如汉语从梵文借入“菩萨”一词,这种演变属于接触引发的语言干扰。后来,“菩萨”在汉语中产生“泛指一般的神”“比喻心肠慈善的人”等新的意义,这种演变则是语言接触的间接后果,属于接触引发的创新(吴福祥2014)。[1]

后续性演变也属于语言接触引发的演变,因为如果开始没有那些借词,这些演变就不会发生。但这种后续性演变和语言干扰不同,其动因主要来自语言内部。借词属于典型的接触性演变,因此关注度较高,有关研究成果颇为丰富。但借词的后续性演变受到的关注较少,本文以汉语借词在壮语中的后续性演变为例,探讨语言接触引发的语法变异。

一、ho³(苦)演变为情态动词“需要、必须”

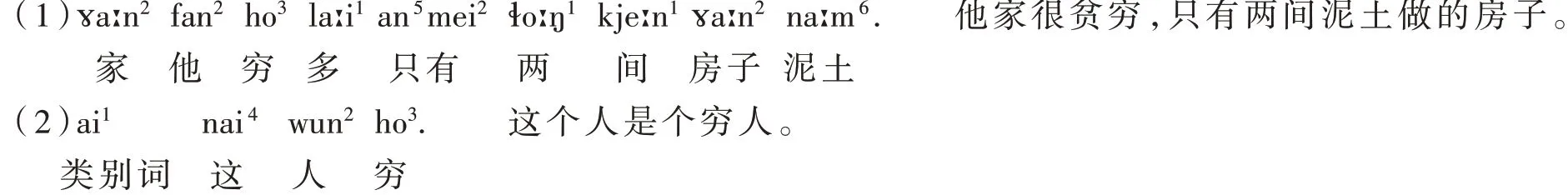

壮语ho³(苦)是个多义词,主要有三个义项:形容词“贫穷、穷苦”;形容词“辛苦、困难”;情态动词“需要、必须”。其中,ho³(苦)表示“贫穷、穷苦”义的例句如下:

ho³和汉语“苦”具有语音和语义联系,借自汉语“苦”。在“贫穷、贫苦”义基础上,ho³进一步引申为“辛苦、困难”义,例如:

我帮你买(某件物品)很麻烦,你叫别人(帮忙)吧。

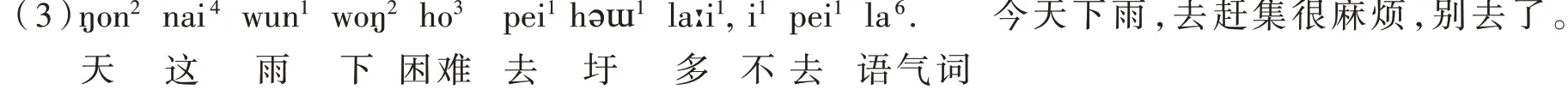

例句中ho³作为形容词,表示“辛苦、困难”义。值得注意的是,由于避免头重脚轻的情况,ho³移至动词之前。这为进一步语法化创造了句法基础,因为这种句法环境和情态动词的句法环境很相似。

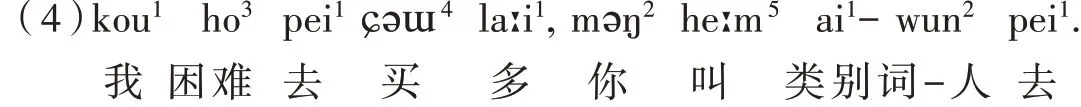

在此基础上,形容词ho³(辛苦、困难)进一步演变为情态动词。ho³(需要、必须)作为情态动词,表示事态的必然性,一般隐含有对主语不利的意思。ho³(需要)的情态用法一般用于否定句和疑问句,而不用于肯定句。例如:

情态动词ho³(需要、必须)隐含对主语不利的意思,这种含义可以理解为语法化过程中的语义滞留现象。ho³作为形容词时,就隐含着主语不情愿或对主语不利的负面意思,即去做一些辛苦、困难的事情对于主语来说是不利的、不情愿的。当ho³语法化为情态动词,由于语义滞留因素,这种隐含义得以继续保留。与壮语ho³(贫穷、穷苦)类似,汉语“劳”“烦”在历史上也语法化为情态动词,该现象为上述推测的“贫穷、穷苦>需要、必须”语法化路径提供跨语言的证据。根据李明(2001),“烦”和“劳”在魏晋南北朝和唐五代时期具有情态动词①情态动词在李明(2001)中称为“助动词”。的用法。[2]36、51另外,“烦”和“劳”以否定和反诘用法出现,表示客观上不必要。这种句法限制和壮语ho³的情况极为相似,都是一般出现于否定句和疑问句。“烦”和“劳”的部分例句如例(8)至(11)。例句中,“烦”和“劳”表示“必要”,即事态的必然性。

(8)王右军郗夫人谓二弟司空、中郎曰:“王家见二谢,倾筐倒庋;见汝辈来,平平尔。汝可无烦复往。”(世说新语·贤媛25条)(转引自李明2001)[2]36

(9)已后不烦为汉将,当即封为右效(校)王。(变文·李陵变文,131)(转引自李明2001)[2]51

(10)种禾豆,欲得逼树。不失地利,田又调熟。绕树散芜菁者,不劳逼也。(齐民要术·种桑、柘)(转引自李明2001)[2]36

(11)明月照时常皎洁,不劳寻讨问西东。(寒山诗201首)(转引自李明2001)[2]51

壮语ho³(苦)借自汉语“苦”,在“贫穷、穷苦”义基础上引申为“辛苦、困难”,并进一步语法化为情态动词“需要、必须”。而和壮语接触关系较为密切的汉语方言中,“苦”的情态动词用法较为罕见。因此,ho³“苦”的情态动词用法很可能是“苦”借入壮语之后发生的后续性演变。

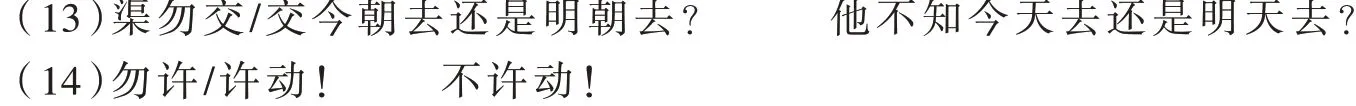

二、ɕaŋ²(曾)joŋ⁶(用)演变为否定词“未曾”“不用”

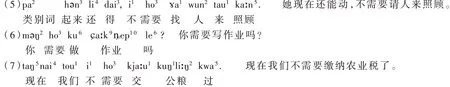

张均如等(1999)认为,壮语有两种形式表示“未曾、尚未”的意思,一是ɕaŋ²、tsaŋ²、tɕaŋ²、saŋ²和ȵaŋ²等直接表示否定;二是“否定词+tsaŋ²、tɕaŋ²、saŋ²和ȵaŋ²”。[3]807ɕaŋ²、tsaŋ²、tɕaŋ²、saŋ²和ȵaŋ²等与汉语“曾”具有语音语义联系,应该是汉语借词“曾”在壮语各地的不同表现形式。蓝庆元(2014)同样指出ɕaŋ²、tsaŋ²等词是汉语借词,借自“曾”。汉语“曾”借入壮语之后,既可以和否定词组成否定短语,也可以单独表示否定意义。[4]例如:

爷爷还没有坐下来,你怎么就先吃了呢?

ɕaŋ²等单独表达否定义的用法是在“否定词+ɕaŋ²等”的基础上演变而来的,演变的途径是否定词脱落。盛益民等(2015)指出,吴语绍兴话也存在类似的否定词脱落现象。[5]例如:

汉语方言中“曾”也有表示“未曾”的现象,如江苏如东县江淮官话“昨天我曾去”表示“昨天我没有去”(曹志耘2008)[6]29,安徽省绩溪县方言可以说“渠去曾?”“饭好曾?”(《现代汉语方言大词典》)。[7]4510壮语ɕaŋ²表示“未曾”义的现象是壮语独立发展的结果还是语言接触导致的语法复制?“曾”表示“未曾”现象虽然也出现于一些汉语方言,但是江苏如东方言、安徽省绩溪县方言和壮语都没有地缘关系。因此,很难说这些汉语方言影响了壮语的发展。

另外,壮语周边的汉语方言中“曾”表示否定义现象较为罕见。①与林亦老师私人交流获悉,广西粤语勾漏片一些地方或者广西东南部粤语有“曾”表示否定义现象,但是地理分布范围比壮语的分布范围小得多,因此很难说壮语受到这些方言的影响。这些汉语方言一般采用“未曾”的合音形式,例如:南宁平话mɐŋ²¹(《南 宁平话词典》)[8]26,宾阳平话mɐŋ²²、南宁白话mɐŋ²¹(林亦、覃凤余2008)[9]288,玉林白话mat²¹taŋ³²(钟武媚2011)[10]44,柳州官话“没曾”或者“没曾”的合音形式(《柳州方言词典》)[11]191。换句话说,壮语的复杂否定词组演变时一般采用否定词脱离形式,而周边的汉语方言一般采用合音的形式。因此,壮语ɕaŋ²等表示“未曾”义的现象很可能是“曾”借入壮语之后发生的后续性演变,是接触引发的语法变异。

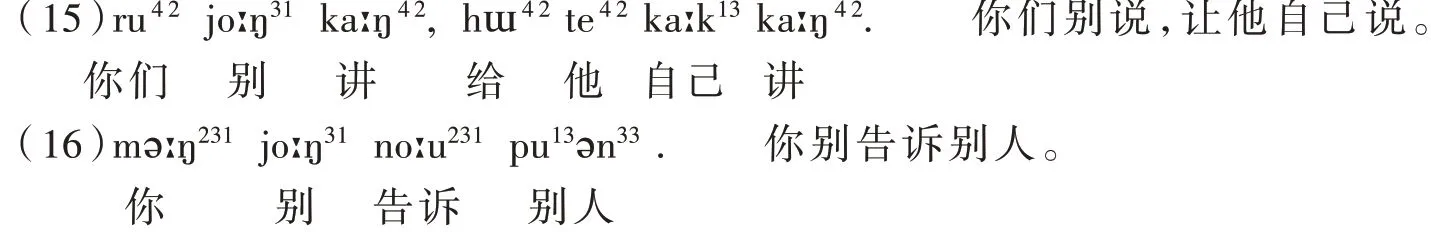

同样,joŋ⁶借自汉语“用”,在壮语中也演变为否定词。张均如等(1999)认为,壮语表示“别、不用”意思,龙胜和河池可以说joŋ⁶,连山可以说ȵuŋ⁶,环江可以说baːu⁶joŋ⁶(baːu⁶为否定词)或者joŋ⁶。[3]807此外,贺州壮语ȵɔŋ⁶和三江壮语juŋ⁶、ȵoŋ⁶也可表示禁止否定“别”(《广西民族语言方音词汇》)。[12]739韦茂繁(2012)指出,都安县下坳壮语joːŋ³¹表示禁止否定。[13]82例如:

根据语音语义联系,joŋ⁶、juŋ⁶和ȵuŋ⁶等借自汉语“用”。蓝庆元(2014)指出joŋ⁶是汉语借词,借自“用”。[4]同样,joŋ⁶等词语的否定意义也是在“否定词+joŋ⁶等”的基础上,由于否定词脱离导致的结果。然而,壮语周边的汉语方言“用”罕见否定义。值得注意的是,都安县大兴乡梅珠村的布努语表示禁止否定的词语是jɔŋ⁴(《广西通志·少数民族语言志》)[14]178,广西环江县毛南语表示禁止否定的词语是jɔŋ⁶(《广西民族语言方音词汇》)[12]739。那么,会不会是布努语或者毛南语影响了壮语,导致壮语joŋ⁶等词语带有否定义?结合三种语言的使用人口以及相互之间的影响来看,这种可能性较小。因为布努语和毛南语的使用人口比较少,常常受到壮语的影响,而壮语受到布努语或者毛南语的影响较少。例如布努语和毛南语中都有一些壮语借词,而壮语中的布努语和毛南语借词较少。因此,布努语和毛南语很可能受到壮语的影响,也分别使用jɔŋ⁴和jɔŋ⁶表示否定。综上所述,壮语joŋ⁶等词语的否定义很可能是“用”借入壮语之后,进一步发展的结果。

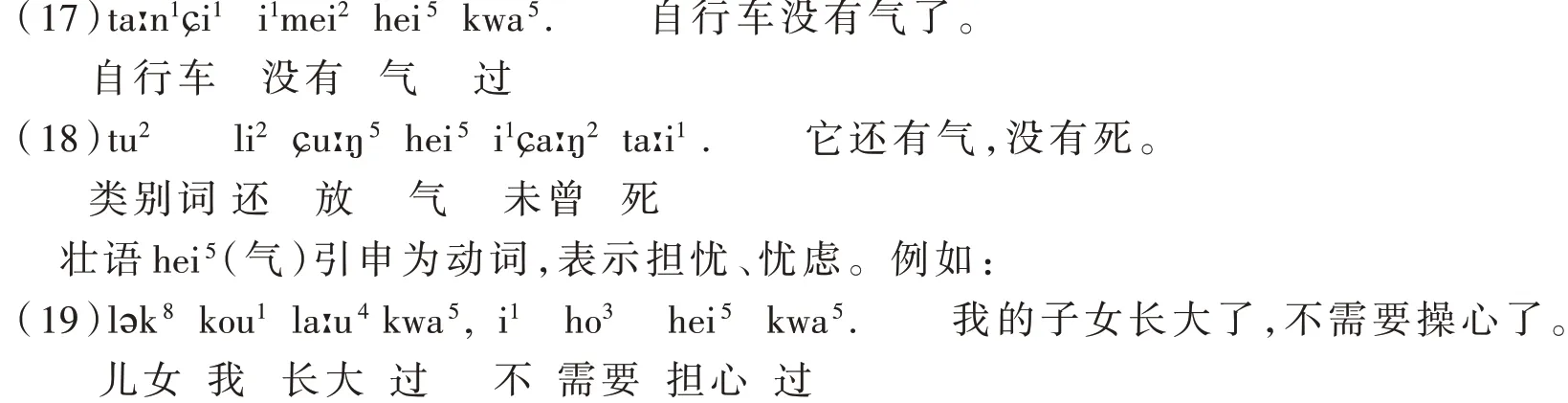

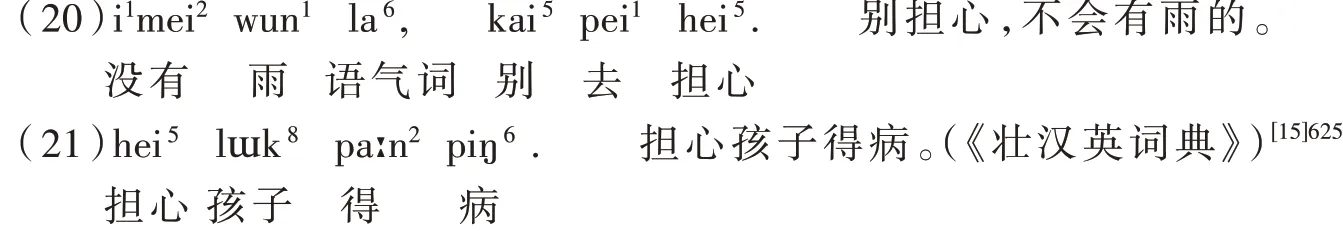

三、hei⁵(气)演变为动词“担忧、忧虑”

壮语hei⁵(气)和汉语“气”具有语音语义的联系,应该借自汉语“气”。和汉语“气”一样,壮语hei⁵(气)可以作为名词,表示“气体”“空气”“气息”等。例如:

“气”本义“气体”“空气”“气息”,常常引申为表示心理状态的动词,因为生气、忧虑、妒忌等心理活动都会导致人的气息发生变化。例如汉语普通话“气”表示“生气、发怒”,闽语海南琼山方言“气”表示“埋怨、怪;责备”,山西忻州方言“气”表示“妒忌”(《现代汉语方言大词典》)。[7]850不同的是,壮语hei⁵(气)和汉语“气”分别引申为不同心理状态的动词。

四、结 语

语言接触常常引发语言演变,借词是典型的接触性演变。借词的借入有利于填补受语的语义空缺,在受语中发挥重要的作用,和固有词不分伯仲。随着新的语义空缺的出现,借词和固有词都有可能成为演变的源头。因此,借词借入受语之后,有可能发生一些和源语词语不同的后续性演变,即接触引发的语法变异。这种语法变异不仅体现在上述借词的演变中,还发生在另外一些借词。如蒙元耀(2014)认为有些汉语借词进入壮语之后会产生新的变化,出现新的义项或者用法,例如ɕau⁵借自汉语“凑”,在壮语中进一步语法化为介词和连词。[16]潘立慧(2015)认为kwa⁵借自汉语“过”,在壮语中进一步演变为已然体标记。[17]上述借词均在受语中发生了一些后续性演变,或者是语义方面,或者是语法方面。这些演变揭示了语言接触的复杂性,受语一方面受到源语的影响借入一些词语,另一方面保持发展的独立性,其内部压力有可能使借词朝着不同的方向演变。因此,本文所揭示的有关借词的后续性演变现象有利于加深对语言接触的认识。