长沙话的轻重韵律与派生词产生的动因

孟 雯

(北京语言大学出版社,北京 100083)

一、引 言

现代汉语合成词有重叠、附加和复合三大类构造方式。[1]25通过两个或两个以上词根组合产生的词一般称为复合词,如“地震、将军”;通过词根加词缀的方式产生的词一般称为派生词,如“刀子、石头”。对于派生词的产生原因,学界有不同观点:

(1)语言发展规律说。这种观点认为,派生词的形成是由汉语自身的发展规律造成的。[2]139例如,古代用“枕”表示寝具,而现代汉语中则用“枕头”。但是这种观点并没有解释语言为何会发生这种造词方式上的变化。

(2)语义虚化说。这种观点认为,派生词来源于复合词,是由复合词中后一语素的语义虚化导致的。[3-5]但是这种观点并没有解释复合词为什么会发生这种虚化,而且一般是后一语素虚化而非前一语素。

(3)重音移位说。还有一种观点认为,现代汉语的构词法是在重音左移(从音节序列的尾部向首部转移)的作用下,从历史上较早的句法结构发展而来的;派生词这种构词法正是在这种超音段手段作用下产生的。[6]19这种观点将派生词的形成与重音联系了起来,但并未揭示触发重音转移的条件。

以上几种观点都存在一定局限性,我们主要是从轻重韵律的角度出发讨论促使后缀型派生词产生的动因。

二、理论背景

Hayes(1985)考察了世界范围内的语言,发现抑扬格(iambic,轻重型)与扬抑格(trochaic,重轻型)的差异是语言间的一种基本差异。[7]Brunelle&Pittayaporn(2012)认为,抑扬格与扬抑格语言之间可能存在演变关系。[8]江荻等在文献和多样性语言或方言现象的基础上提出汉语轻重韵律移位命题:从商周时期以后3000年,汉语双音节词经历了从轻重型转变为重轻型的过程,目前北方方言已经相当程度上显示出重轻格词模式,而南方方言则大多数还保留了轻重格为主体的词韵律模式。[9-12]

下文我们以长沙话为例,讨论轻重韵律与词法的关系。长沙话作为新湘方言的代表,其轻重韵律在某些方面已经接近北方话,词法上也有许多相近的特点,但仍然保留了南部方言(湘方言)的一些轻重韵律特征。

三、长沙话的轻重韵律与词法

(一)长沙话双音词的韵律模式

我们对长沙话进行了田野调查,发音人是长沙本地人,男性,68岁。调查表共有约670个词项,一些词项有不止1种说法。对于长沙话的声调,我们采取《汉语方音字汇(第二版重排本)》[13]中的调值:

阴平33 阳平13 上声41 阴去45 阳入21 入声24

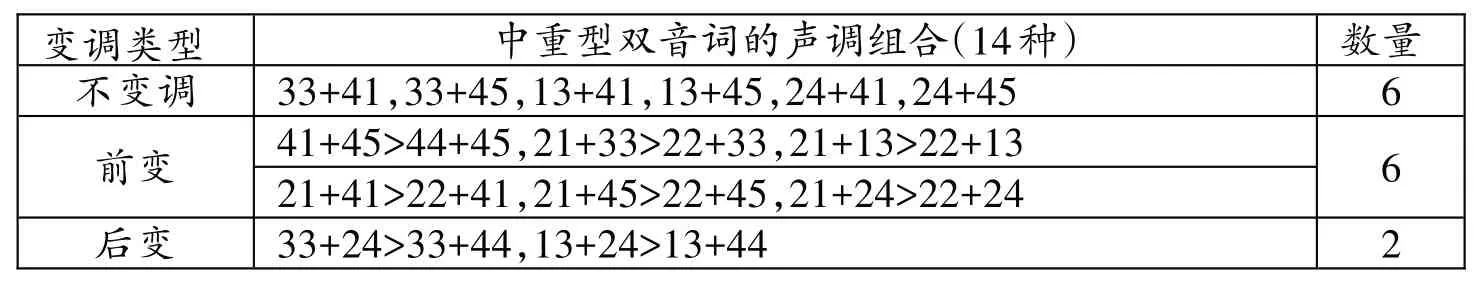

我们通过对语料的听辨发现,长沙话双音节词的韵律类型主要包括中重型、重中型和轻声型(中重型属于轻重型,重中型和轻声型属于重轻型)。其中,重中型和中重型词语的轻重韵律可以通过音高(声调)和音长对比感知。[12]不同声调组合的韵律类型具体如表1和表2所示:

表1 长沙话重中型声调组合的韵律类型

表2 长沙话中重型声调组合的韵律类型

由表1和表2可以看出,在我们听辨的36种声调组合中,有22种一般为重中型韵律,其音高多为前高后低(如图1“菜豆tsʰai⁴⁵təu²¹”语图所示),音高相等时音长多为前长后短(如图2“黄瓜uan¹³kua³³”语图所示);14种一般为中重型韵律,音高多为前低后高(如图3“荸荠pu¹³tɕi⁴⁵”语图所示)。这实际上反映了长沙话正处在从轻重型韵律模式向重轻型韵律模式转变的中间阶段,既出现了类似北方方言的重轻型韵律模式,也保留了南方方言的部分韵律特征(轻重型)。

图1 菜豆(重中)

图2 黄瓜(重中)

图3 荸荠(中重)

(二)不同词法类型的轻重韵律

我们调查了不同的词法类型,包括单纯词、复合词和派生词。其中,单纯词又可分为名物词、形容词性联绵词以及音译词,复合词包括联合式、偏正式、动宾式、补充式和主谓式等语法结构,派生词主要包括后缀型派生词。下文将分别讨论其听辨结果。

1.单纯词

单纯词主要有中重型、重中型和少数轻声型。

(1)中重型

1)名物词和形容词性联绵词,例如:

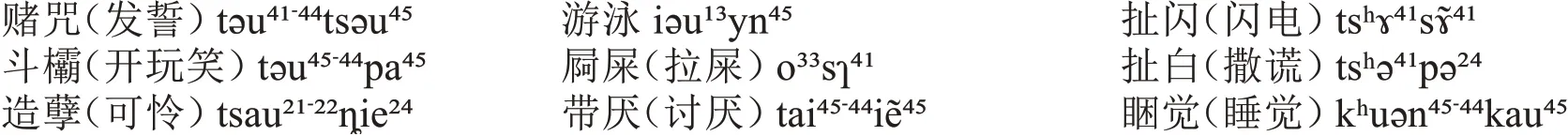

2)音译词,例如:

(2)重中型

1)名物词和形容词性联绵词,例如:

2)音译词,例如:

(3)轻声型

由上可以看出,长沙话单纯词的韵律类型主要有中重型、重中型以及少数轻声型。其中名物词和形容词性联绵词的重中型相对多于中重型,音译词则是中重型稍多。钟奇(2010)曾提到:在长沙话的单纯词中,“非人名、非商用名”是以重轻格为常例,例如“葡萄、茉莉”;而“人名、商用名”则是以轻重格为常例,例如“玛丽”。[14]我们所说的名物词和形容词性联绵词应该大致属于“非人名、非商用名”一类,而音译词则大致属于“人名、商用名”一类。根据钟奇的考察,我们也可看出这二者在轻重韵律上存在差异。我们认为,这种差异的原因可能主要来源于受到重轻型韵律的影响程度不同。名物词和形容词性联绵词由于其产生年代较为久远,而且比音译词更为常用,可能受到的影响相对较大,因而重轻型的词明显多于轻重型。

2.复合词

复合词以中重型、重中型为主,也出现了轻声型。

(1)中重型

1)联合式,例如:

2)偏正式,例如:

3)动宾式,例如:

5)主谓式,例如:地震ti²¹tsən⁴⁵,天黑tʰiẽ³³xɤ²⁴,月亮ye²⁴lian⁴⁵。

(2)重中型

1)联合式,例如:

2)偏正式,例如:

3)动宾式,例如:

(3)轻声型

1)联合式,例如:

由上所示,在长沙话中,复合词的每种结构都既有轻重型也有重轻型。其中,偏正式和联合式的轻声型词语相对多于其他结构。这可能与其产生年代、构词能力和词汇化程度等方面有关。根据程湘清(2003)对先秦汉语双音词的统计,联合式和偏正式词语是产生最早、“产量”最高的复合词。[15]89沈怀兴(1998)统计了先秦时期(《周易》《诗经》《论语》)、19世纪以前(《辞源》)以及现代汉语(《现代汉语词典补编》)中不同结构的双音词,发现其中偏正式所占比例最高,其次是联合式。[16]而动宾式、补充式和主谓式复合词的产生则相对晚于联合式与偏正式,而且构词能力相对较低,许多词语的词汇化程度低于联合式与偏正式,内部结构较为松散,概念整合度也相对较低,例如一些动宾式和补充式词语中有时可以插入其他成分。从长沙话的情况看,这类结构可能会影响词语前后音节的时长以及双音词的连读变调等,有时也会对其轻重类型产生一定影响。

3.后缀型派生词

从我们对长沙话单纯词和复合词的描写可以看出,其中重中型和中重型的词语数量较多,轻声型只占很少一部分;但是后缀型派生词(主要指典型的后缀型派生词)的韵律类型则不同于复合词,其明显倾向于重轻型的韵律模式,而且有许多词语都为轻声型。长沙中存在后缀为“子、头、巴”的派生词,其中以“子”尾词最为丰富,但是没有“儿”尾词,也没有儿化词。

(1)后缀为“子”的派生词

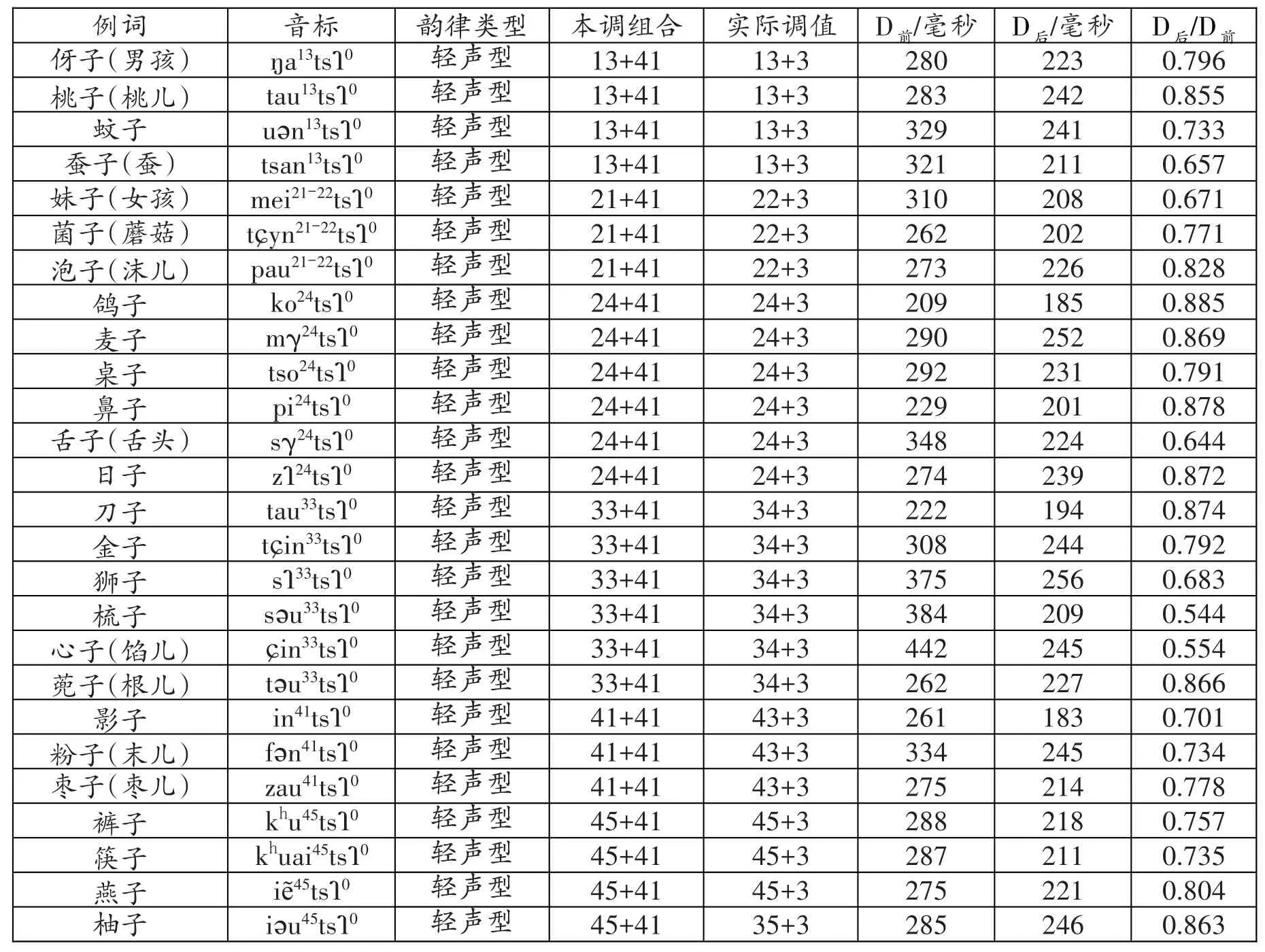

根据我们对《汉语方言词汇(第二版)》[17]的统计,长沙话中的轻声词大多为后缀型派生词,其中又以“子”缀词为主。我们考察了这类派生词的音高和时长韵律特征。由表3可以看出,长沙话中的后缀“子”都为轻声,但是其轻化程度不同于北京话的后缀“子”。北京话中后缀“子”的实际音高会随前音节的变化而变化(如在去声后音高较低,上声后音高较高),但是长沙话的“子”则无论其前音节的调值是多少,音高都为3,且基频都是平的,钟奇(2003)将其归为窄式弱化规则[18]。从时长上看,后音节的时长一般都短于前音节,但是后音节与前音节时长比的分布范围没有北京话那么集中①根据我们的测量,北京话轻声词后一音节与前一音节的时长比约为0.6,甚至更小。曹剑芬(1986)的统计也表明,各类轻声音节的平均时长与前一音节的平均时长之比大约为60∶100[19]315。,而且整体比值要大于北京话的“子”缀词,即后音节时长相对长于北京话。我们认为这可能是由于长沙话的轻声还未演变到像北京话那么轻的程度,因而轻声音高不取决于前音节,后音节与前音节的时长比也相对较大。

表3 长沙话后缀“子”所构成词语的韵律特征②表3 中的韵律类型根据听辨得出,实际调值主要参考了praat语图,用五度标调法标示其相对音高。我们用字母D(duration的首字母)来表示时长,D前为前一音节时长,D后为后一音节时长,前音节和后音节时长通过测量得出,单位为毫秒(ms)。最后一栏的“D后/D前”为后音节与前音节的时长比,其中大于1表示后音节长于前音节,反之则短于前音节。

李永明(1991)提到,长沙话的“子”尾词极为丰富。在他们收集到的4000多条词语中,“子”尾词就有500多条,占了13%。而这也是湘语的特点之一,“湘语‘子’尾词之多,在全国各大方言中,可说是数一数二的”。[20]480根据鲍厚星等(1999),长沙话中后缀为“子”的名词范围比普通话要大得多,普通话中不能带“子”的一些名词,在长沙话中往往带“子”。[21]143在我们的语料中,普通话中后缀为“儿”的,在长沙话中大都为“子”尾词,例如“桃儿——桃子,沫儿——泡子(液体),末儿——粉子(固体),馅儿——心子,根儿——蔸子,枣儿——枣子”;普通话中后缀为“头”的,长沙话中也可能为“子”尾词,例如“舌头——舌子”。有一些词在普通话中不带后缀“子”,但是在长沙话中为“子”尾词,双音节的如“蚕——蚕 子”;三 音 节 的 词 如“脚 猪 子(公 猪)、饭 蠓 子(苍 蝇)、针 抵 子(顶 针)、信壳子(信封)、牛牯子(公牛)ȵiəu¹³ku⁴¹tsɿ⁰、麻雀子、黄豆子、老哇子(乌鸦)、蚂蚁子、斑鸠子、蚱蜢子tsa²⁴mən⁴⁵tsɿ⁰、飞蛾子、土狗子(蝼蛄)。从意义上看,后缀“子”一般缺少实义,主要作为名词的标志。根据李永明(1991)的观点,无论词根是什么词性,与“子”尾结合后都构成名词。那些带有实义的“子”构成的一般是偏正式复合词,多念本调,例如“蚕子子tsan¹³tsɿ⁰tsɿ⁴²③李永明(1991)将“子”的声调标为42[20]481,此处遵照作者标的声调。”一词中,第一个“子”为词缀,“蚕子”就是蚕,第二个“子”为词根语素,指的是卵。[20]481-482可见,从构词能力和语义等方面看,“子”是长沙话中最为典型的后缀,其在语音上的特点就是都为轻声。

(2)后缀为“头”的派生词

“头”也是长沙话中较为常见的后缀,但是构词能力不如后缀“子”。“头”可以与名语素构成表示普通事物的名词,如“石头、斧头”;也可以与动语素构成表示工具的名词和抽象名词等,如“锄头、看头”;还可与形语素构成指人名词或抽象名词,如“苦头、滑头”。

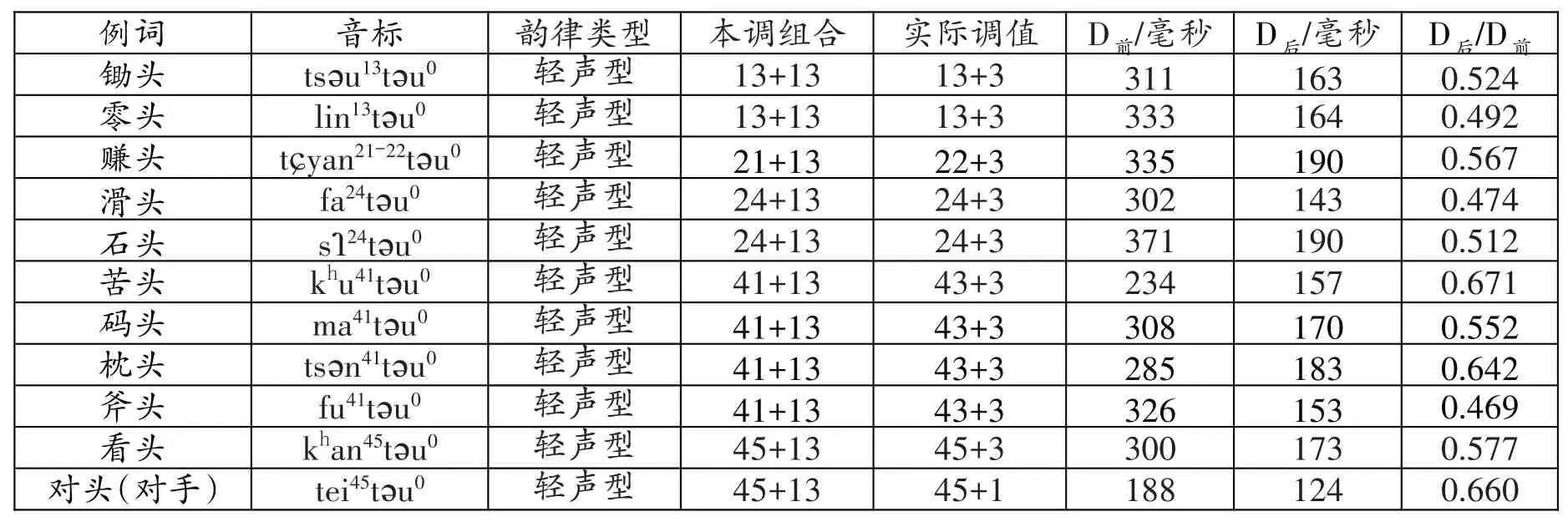

我们考察了语料中“头”缀词的音高和时长特征,如表4所示:

表4 长沙话后缀“头”所构成词语的韵律特征

从表4可以看出,我们调查的“头”缀词都为轻声型。从音高上看,无论前音节的调值如何,“头”的音高一般都为3,且调型都趋平,相当于本字调13的尾部,例如“石头”的本调组合为24+13,而轻声的“头”则为3;只有“对头”一例中的“头”为1,相当于本调13的头部。从时长上看,后音节时长都短于前音节,且与前音节的时长比都相对较小,大约处于0.470到0.670之间。

除了以上词语,我们又查阅了《长沙方言词典》[22]中的其他“头”缀词,发现也基本上为轻声,例如:日头芋头y²¹①《长沙方言词典》为了标调的清晰,将21调标为了11调,此处仍按原调21标注。təu⁰、骨头、奔头、甜头、望头(盼头)。可见,长沙话的后缀“头”也是以轻声为主的。

(3)后缀为“巴”的派生词

与“子”和“头”相比,长沙话中后缀为“巴”的词相对较少,根据《长沙方言词典》[22],这类词主要有“结巴、尾巴、泥巴、嘴巴、巴巴②根据《长沙方言词典》第37页的解释,“巴巴”指的是扁平而呈圆形的物体,也特指圆形的图章或图章印记。、锅巴、补巴(补丁)、牙巴(颌;颌骨)”等。我们调查的后缀为“巴”的词的韵律特征如表5所示:

表5 长沙话后缀“巴”所构成词语的韵律特征

从表5可以看出,我们语料中后缀为“巴”的词都为轻声型。从音高来看,“巴”的音高都为3,与其本调等高,且调型趋平;从时长来看,后缀“巴”都短于前一音节,与前音节的时长比约在0.550到0.750之间。除了以上词语,《长沙方言词典》[22]中其他后缀为“巴”的词一般也标为轻声型,例如:锅巴ko³³pa⁰、巴巴、鸡巴、牙巴可见,后缀“巴”也基本为轻声。

此外我们还发现,不同文献对“巴”的标音存在差异。如表6所示,在《汉语方言词汇(第二版)》[17]中,“下巴、结巴、尾巴、嘴巴”等被标为了非轻声pa³³,但是这些词在《长沙方言词典》[22]中则被标为了轻声的补巴”在《长沙方言词典》[22]中为非轻声,在钟奇(2003)[18]中则为轻声。究其原因,我们认为可能是长沙话的后缀型派生词大多处在向轻声型过渡的阶段,这类词的后音节音高与本调相关,保留了本调的部分音高特征,因而在标音时可能会受到本调特征的干扰而造成结果上的差异。

表6 不同文献对长沙话后缀“巴”的标音对比

可见,长沙话中典型的后缀型派生词都为重轻型,而且基本为轻声型。李永明(1991)提到,能否轻读是鉴别“子”尾的一种简便方法,凡轻读的一般都是“子”尾。[20]482卢小群(2007)也提到,读轻声的“头”是地道的词缀。[23]56相比而言,“子”缀的使用频率最高,在湘语中的分布范围也最广。[23]19根据卢小群(2007)对《湘方言研究丛书》等著作中“子”尾词的统计发现,北部湘语如长沙、衡阳、湘潭、益阳和衡山等地方言的“子”尾词特别发达,占了词汇比例的15%以上,南部湘语和西部湘语的“子”尾词所占比例则大约在8%到11%,而且其语法化程度很高,可以与名、动、形、数量等语素构成新词。“头”缀词相对而言少于“子”缀词,但也以轻声型为主。以“巴”为后缀的词数量较少,但也基本为轻声型。[23]20根据我们对《汉语方言词汇(第二版)》[17]的统计,长沙话的761个双音节或多音节词项中共有351个轻声词,包含了293个后缀型轻声词(占轻声词的83.48%)和58个非后缀型轻声词(占16.52%)。这与太原话的情况较为相似。根据我们的统计,在《汉语方言词汇(第二版)》[17]太原话的轻声词中,后缀型派生词约占了86.96%,非派生词仅有约13.04%。轻声是重轻型韵律的一种典型现象,可见在长沙话中,后缀型派生词同样存在强烈的重轻型倾向。我们认为这可能是由于后缀型派生词是在重轻型韵律的作用下形成的。通过上文的讨论可知,长沙话中的双音词既有重轻型也有轻重型,这实际上反映的是一个历时过程,即长沙话正处在由轻重型韵律向重轻型韵律演变的过程中,这从不同词法类型的词语也可看出,在单纯词和复合词中都有部分词语已经为重轻型。受到重轻型韵律模式的作用,一些复合词的后一音节在语音上弱化,语义上逐渐虚化和泛化,失去了作为词根的典型词汇义,形成了在位置上固定、形式上黏着的派生后缀。而已有成系列的后缀型派生词又形成了重轻型的韵律构式,并在此基础上产生出更多派生词。与此形成对比的是,轻重型词语却缺少典型的后缀型派生词。

四、结 论

根据我们对长沙话不同词法类型双音词的考察,长沙话中的单纯词和复合词以重中型和中重型为主,而后缀型派生词则基本都为重轻型,我们认为这是由于汉语中的后缀型派生词是在重轻型韵律模式的作用下产生的。据此,前贤提出的许多现象也都可以得到解释,例如:(1)在现代汉语中,后缀用得多,前缀用得少[24]23;(2)轻音这一现象是伴随着构词法上“附加字”的出现而发生和发展的[25]。

这种重轻型韵律与派生后缀之间的因果关系在其他一些语言中也同样存在。Donegan&Stampe(2002,2008)讨论了南亚的蒙达语族和东南亚的孟高棉语族在类型学上的一系列对立特征,这二者虽然同属南亚语系,但在韵律轻重、语法结构和音节结构等方面都截然相反,存在“两极分化”现象(Polarizations)。其中,蒙达语为扬抑格型语言(韵律模式为重轻型),孟高棉语为抑扬格型语言(韵律模式为轻重型),二者在词缀方面的差异就在于蒙达语有后缀而孟高棉语没有,如表7所示。作者认为孟高棉语族可能更接近原始南亚语的基本类型。由此作者推测,如果一种语言经历了向重轻型韵律的转变(a shift to trochaic rhythm),那么它会发展出后缀等方面特征。[26-27]

表7 蒙达语和孟高棉语的韵律与形态

此外,Post(2009)根据现有的资料研究发现,藏缅语族的塔尼语支及其周边的语言几乎在每一个方面都与蒙达语很接近,而东南部藏缅语的一些语言则与孟高棉语的类型比较接近,作者认为韵律上转变为扬抑格模式会伴随形态类型上的变化,且至少从戈洛语(Galo,塔尼语支的一种语言)来看,促使新的词语结构(word structures)产生的历时动因在根本上可能是韵律的,而语法会随之对自身进行重构来符合新的词形结构(word shapes)。[28]

可见,轻重韵律可能会对语言的各个方面产生影响,而韵律模式的变化可能会引起形态等特征的变化,汉语中的派生后缀很可能就是在韵律模式由轻重型向重轻型转变的过程中产生的。