元治理视角下农村环境治理的路径分析与反思

[摘要] 农村环境作为乡村振兴的重要内容已引起国家的高度重视,但实际治理效果却不容乐观,其中资金短缺被视作当前环境治理的瓶颈。基于对农村环境治理资金供給与管理体系的梳理,发现治理资金面临着“开源”与“节流”的双重困境。研究尝试借助元治理理论,强调政府应充分发挥召集者、建制者、协调者、监督者的角色,调和科层、市场与社会的集体行动困境,促进三元协作治理,以期缓解农村环境治理资金的短缺。

[关键词]农村环境治理;资金短缺;元治理

[中图分类号] F323[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2022)02-0041-08

一、研究问题

近年来,随着生态环境部的成立、环保“党政同责”、环保督查以及约谈等制度变革的逐渐推开,生态环境保护已然成为各级政府的中心工作之一。习近平总书记也多次强调“绿水青山就是金山银山”的环保理念。但同时,农村地区的环境治理却普遍被各级政府忽视,成为了一项“被忽视的中心工作”。然而,农村的环境治理已刻不容缓。全国第一次污染源普查结果显示,农业源污染排放已占全国总排放的“半壁江山”。[1]另外,据“中国农村跟踪调查”(CRFS),85.7%的农户认为本村存在不同程度的人居环境污染,只有五成农户对本村人居环境治理表示满意。[2]

为什么农村环境治理会被忽视?究其原因:其一,刻板印象。一部分人仍抱有农村是青山绿水的想象,认为与城市相比,农村环境污染并不严重;一部分人则相信“先发展,后治理”的逻辑,认为农村的环境污染是发展的代价。其二,资金短缺、投入不足。尽管中央农村环境保护专项资金(农村环境综合整治资金)由2008年的5亿元提升到2017年的60亿元,实则仅够一年的运维费用。[3]

有研究发现,环境治理资金短缺问题越往基层缺口越大,[4]这也意味着作为治理末梢的村,资金短缺是制约治理的关键因素。[5-6]可预见的是,在未来相当长的一段时期内,农村环境治理的资金短缺仍将继续存在。时任生态环境部部长的李干杰在谈及2020年生态环境保护工作形势时明确指出,当前农业农村污染防治基础薄弱、生态环境治理投入不足。[7]于是,弄明白以下问题就显得尤其关键:农村环境治理中资金短缺是由哪些因素导致的?在资金短缺的情况下,如何调动社会力量参与环境治理?

本研究发现农村环境治理资金在供给方面与管理方面存在双重困境:在当前环保政策和管理体制驱动下,农村环保资金呈现出总量不足和配置不均的态势,项目制资金的统一规划逻辑也在在条块传递中有所分散。更进一步的,研究引鉴元治理理论分析三元治理失灵的逻辑,并提出政府应协调各方治理主体,优化资金的供给与运作环境,从而提升农村环境治理效果。

二、双重困境:农村环境治理资金的“源”与“流”

1973年,第一次全国环境保护会议正式拉开了中国环境保护工作的序幕。这一时期国家关注的重点是城市与工业领域内的环保问题。随着工业化与城镇化进程的加快,农村环境问题逐渐进入政策视野。1990—1999年,国家第一次通过权威政策文件——《国家环境保护总局关于加强农村生态环境保护工作的若干意见》,强调了农村环境保护的重要地位。随后设立了国家环保总局农村处作为农村环保负责部门,并出台了11份旨在控制乡镇污染的文件。这些措施对农村环境污染治理发挥了一定的作用。研究在了解农村环境治理的大背景之后,从资金的“开源”和“节流”这两个方面来揭示农村环保资金的短缺困境。

(一)农村环保资金的“开源”困境

1.整体不足背景下的绝对短缺

根据相关研究,当一个国家的环保投资占其同期 GDP的1%~2%时,才能大体上控制环境污染;而要使环境质量发生明显的好转,则环保投资需占同期GDP的3%~5%。[8]纵观2001—2017年中国环境污染治理投资占比(见图1),可以发现,2008年农村环保专项资金的设立使得投资比例有一定的提高,但近年来又有所下降。总体上,这17年间的投资比例均在2%以下,即刚好达到可控制环境污染的水平,距离改善环境质量的标准还有较大差距,治理资金在全国层面长期呈现短缺之态。

具体到农村层面,按投资主体划分,中国农村环境治理资金主要有三大来源:政府财政支持、市场付费与投资、农村自筹(见表1)。

其中政府财政投入是农村环境治理资金的主力,由中央农村环保专项资金与地方配套资金构成。中央农村环保专项资金是2008年针对农村环境污染整治设立的,通过“以奖代补”和“以奖促治”的方式奖励国际级优美乡镇(约50万元/村)、生态村(约30万元/村)建设和开展农村环境综合整治(约60万元/村)。地方配套资金按照东部1∶1.5、中部1∶1、西部1∶0.5与中央专项资金成比例投入。

在上述情况下,根据中央提出“十三五”规划期间新增完成13万个建制村环境综合整治的要求,假设每个行政村治理需要100万元,则共计需要1 300亿元,按照中央与地方1∶1的投入比,中央环保专项资金需要投入750亿元。然而,“十三五”以来安排资金量仅为222亿元。[9]再向前追溯,2008—2015年间,中央农村环保专项资金投入也仅为315亿元。根据目前公共财政投入的基数与增速来看,中央专项资金投入的绝对数量远远无法满足治理需求。

此外,2018年《农村人居环境整治三年行动方案》(下称《方案》)出台前,农村环境治理尚且以中央和省级专项补助为主,[10]《方案》出台后,地方财政成为供给主体,中央财政则转换为补助角色。2019年财政部印发了新的《农村环境整治资金管理办法》,明确了中央农村环境整治资金方案实施至2020年。“十四五”期间国家是否延续“以奖促治”政策,是否继续设立中央农村环境整治专项资金,尚在进一步研究论证中。

除了中央专项资金外,实际的地方配套与自筹资金投入情况也不容乐观。据环保部华东督查中心对江苏、浙江、福建、山东和安徽 5 省的调查,2010—2012 年华东5 省农村环境综合整治项目中央专项资金 32.626 亿元,地方配套资金 45.97 亿元,带动村镇自筹资金 3.51 亿元,村镇自筹资金仅占 4.27%。[11]这几省的情况可作为全国农村环境治理的一个缩影,地方配套自筹比例低、落实不到位成为基层常态。调研中,西部某县环保局人员也讲道:“现在主要包括专项资金(中央、省)、地方配套(我县30%)、村镇自筹。地方配套资金完全没有,因为财力有限,仅能维持公务开支。地方配套与村镇自筹通常以投劳投物的方式进行转换。”①有限的投入决定了有限的村庄整治数目,即便完成治理的村庄也难逃脱环保设施后续运行维护的困境,以致广大农村地区环境治理陷入“治而不改”,或“改而复发”的境地。

2.区域配置不均下的相对短缺

中国地区经济发展不均衡,西部地区经济整体落后于东部,农村经济发展落后于城市,在环境治理资金投资总量和结构方面也存在着差异。

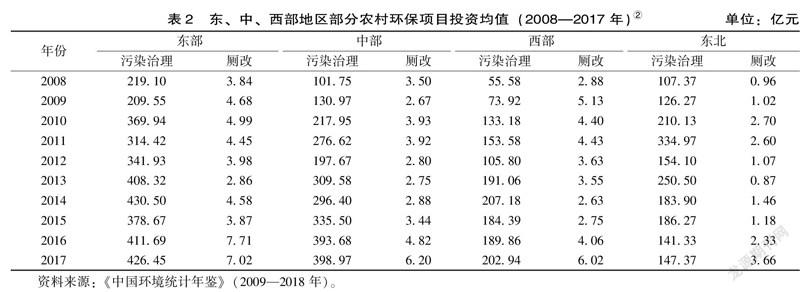

无论从表2中的哪一个指标来看,东、中、西部及东北地区环保投资存在较为明显差异,即东部地区的投资普遍高于中、西部和东北地区。以2017年为例,东部地区10个省份的环境污染治理投资总额为4264.5亿元,约为西部地区12个省份的两倍。这也在一定程度上反映了地区经济实力对地方环境治理资金总量具有显著影响。

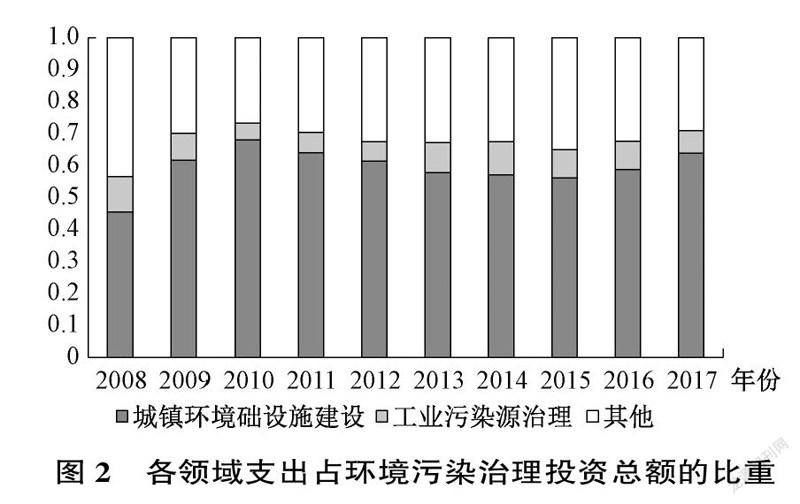

接着从2008—2017年全国环境治污资金城乡配置比例来看,除2008年以外,城镇环境基础设施建设投资占比均高于50%(见图2),近年来也未有减缓趋势。城市环境治理投资的高占比自然挤压了农村环境治理经费。甚至,农村生态环境治理财政投入总体规模还不到城市投入规模的1%,这造就了农村污染范围广泛性与政府治理能力有限性之间的尖锐对立。[12]

从上述讨论中可以清晰看到,农村环境治理资金长期呈现出总量不足与配置失衡的双重短缺之态。资金总量上與现有的治理需求相去甚远,配置上呈现出发达地区和城市高于欠发达地区和农村的“两高两低”趋势。[13]

(二)农村环保资金的“节流”困境

上述供给现状代表了农村环境治理资金“开源”环节的窘境,而资金管理体制则决定了其“节流”环节的使用效率。以下从环保项目发包以及后续资金配套来看当下的资金管理过程。

1.科层制与项目制之间的张力

20世纪90年代中期以来,随着分税制向上聚集财政资源的趋势,项目制形式脱颖而出,成为自上而下资金配置的一个重要渠道和机制。[14]在精准扶贫与农村环境综合整治示范项目的共同推动下,项目式治理也成为农村环境治理最主要的方式,通过项目“发包、打包、抓包”实现资金的转移。项目“发包”作为项目制在农村环境治理运作中的一个重要机制,主要体现为上级部委牵头组织,自上而下发布农村环境整治项目申请书,通过地方政府进行项目“打包”重组后,由基层政府自下而上申请项目,积极“抓包”,使“项目进村”。

项目制依托于政府常规体制之上,但项目制的运作机制与科层制时常相悖,诱发了制度运作的某种紧张。[15]国家对农村的各项补贴主要由县级政府掌控分配,而环保工作长期分散在各个相关部门,形成典型的“块块”权力结构。如农业主管部门承担防治农业生产对环境污染和生态破坏,控制农药、化肥、农膜等要素对环境污染等工作;林业主管部门承担加强森林植被的保护,严禁乱砍滥伐和防止水土流失等工作;水利主管部门承担合理规划水利资源的开发利用,保护引用水源地等工作;乡镇企业主管部门承担加强对乡镇企业污染防治管理等工作。这些部门执法地位平等,没有等级隶属及监督与被监督的关系。

与前述部门分立对应的是,农村环境治理资金也分散于生态环境部(环境保护部)、农业农村部(农业部)、水利部、自然资源部(国土部、国家林业局)等部门。这使得项目制的统一性在科层制的专业分工中被削弱,难以形成资金合力。尽管2018年机构改革将分散于多部门的农村职责集中在农业农村部,生态环境部负责监督指导农业面源污染治理工作,从“农业干、农业管”转变为“农业干、环保管”。[16]但农村环境治理资金仍旧散落在多个部门,这样的分散状态在基层进一步放大。例如,住建部门的生活垃圾与污水处理资金,农业部门的畜禽养殖污染治理或户用沼气资金,水利部门的饮用水及河道整治资金。

此外,一些基层部门为得到中央及省级部门财政资金的支撑,在前期环境治理项目申报论证的过程给予充分注意,而后续工程管养重视不够。只负责前期的投入与兴建,缺乏对建成后期的利用维护与追踪调查的粗放型财政投资方式,使基础设施建成后报废率高,呈现出“有人建、没人管,有人用、没人修”的局面。[17]调研中某县环保局文件中就曾指出:“由于镇、村级财政困难,污水处理设施电费、维修费、操作人员工资、保险费等费用无法得到保障,致使部分设施时开时停、或损坏后不能及时维修。”

2.下级配套资金与上级专项资金之间的张力

由于科层权威的块状分割,各个部门难以对项目产生决定性的影响,便会转向对过程和规则的控制。[15]农村环境治理专项资金在运作过程中必须遵守项目库制度、监督检查制度、资金奖惩制度三个基本规则。对于地方政府配套来说,项目审核阶段主要是中央根据省级政府申报的治理项目及预算进行审查与资产移交,将专项资金下达到相应的省级财政,再由省、市、县三级政府按照不同的配套比例构成地方配套资金,依次下放至乡镇财政所,乡镇一级根据各自的经济实力投入。但项目制申报通常要求申报地区具有一定的基础条件和前期投入,这种类似于市场化的招标运作对部分地区设置了门槛。一般来说,项目的发包方即中央各个部委,更倾向于将资金投入到容易出成绩、出成效的地方。

资金使用阶段,各地区结合一系列项目管理办法与专项资金管理办法以及地区经济社会发展与环保规划,明确治理的重点区域及重点内容,编制具体的专项资金实施方案,以规范资金拨付与使用流程的管理制度。审核奖惩阶段,则由省按考核标准检查项目实施的效果与效益,对项目执行良好、资金效益显著的地区予以优先支持。但“以奖促治”“以奖代补”作为中国农村环境综合整治的重要方式,可能出现对经济实力好,已有工作成绩的部分农村给予更多支持,而经济发展较为落后、环境不能得到有效治理的区域难以争取这种激励性投资的局面,从而加剧区域差异。

市场主体融资与村镇资金自筹则属于社会化投资,意在吸纳农村居民和相关企业为农村环境治理提供支持。面向企业主要通过“谁污染,谁治理”征收排污费并固定10%的比例用作环境治理,以及通过“谁投资,谁受益”积极引导其参与环保基础设施建设与经营。乡镇一级的自筹资金主要通过“一事一议”制度鼓励富裕的村民、村企出资,而一般的村民则以投工投劳的方式参与农村基础设施建设。

由此可见,农村环境治理资金更多来自于政府专项资金的转移支付。中央部委试图通过以专款专用的路线,引导和调动地方财政投入,形成“专项逻辑”。[18]但是农村环境治理具体项目的执行以及资金按比例配套的落实点在地方,这为地方政府按照自己意图运作项目提供了可能性。当地方配套资金接近甚至超过项目资金本身时,地方政府会充分利用资金优势取得项目运作的主动权和实质性支配权,将中央部委的各种大大小小的项目进行整合捆绑,实现项目拉动地方经济发展的最终目的,至于项目自身目标和中央部委意图却被忽视,这可能使得中央的“专项逻辑”与地方的“配套逻辑”产生矛盾,从而塑造了配套资金的“反控制力”。

综上所述,农村环境治理资金短缺可以说是资金“开源”与“节流”不合理匹配的产物。从供给的角度来看,环境治理作为一项公共事务,资金作为一种稀缺性的资源,政府资源供给能力有限必然制约治理资金的数量;从需求的角度来看,公民在快速的经济发展中对生活质量与公共产品需求日益提升,继而出现治理资金供不应求的短缺现象也不足为奇。

三、元治理:农村环境治理资金短缺的治理路径

在资金短缺持续的情况下,如何提升农村的環境治理?克服资金在供给、配置与管理中的问题成为了破解农村环境问题的关键。可以确定的是,当前农村环境治理资金的难题不可能回归于政府、市场、社会网络任何一种单元治理模式。

戴维斯和罗茨曾指出,未来将不再依赖市场治理,或科层治理,或网络治理,而是所有三者。[19]奥斯特罗姆夫妇针对集体行动困境也提出了著名的多中心治理理论,主张三元主体共同治理公共事务,该理论为长期以来解决集体行动失灵提供了治理思路。实际上,集体行动比传统理解复杂得多,不存在“万能药”式的制度解决集体行动困境,面对多样性的公共治理问题,必须根据特定的自然地理、经济社会、规则制度以及背景条件等因素,选择特定的解决方案。[20]

(一)破解农村环境治理资金短缺的理论基础

中国作为一个农业大国,目前乡村居住人口达5亿多,农村环境治理涉及到如此庞大的利益群体时,多中心治理理论所要求的成员对公共资源具备持续依赖感以及互惠的共识恐怕难以达成。最重要的是,失灵是所有社会关系的核心特点:治理本身并不完善,因此必然会导致失灵。[21]穆尔曼·路易斯提出的“治理的三元悖论”也说明了三种模式的混合的确能产生协调互补,但也可能发生对立冲突(见图3)。科层制治理模式强调遵循自上而下的管制,由政府管理社会;市场治理模式强调独立灵活与效率至上,政府向社会提供公共服务;网络(社会)治理模式强调政府与社会双方以伙伴关系合作。因此,科层与市场的冲突在于集权与分权、市场与社会的冲突在于效率与民主、政府与社会的冲突在于控制与互动,这种两两冲突的选择融合在一起或将产生更多无法调和的矛盾。

在对治理理论所提倡的范式深刻反省过程中催生出新的治理需求:灵活地消除三种治理模式间的冲突,协调与平衡三者间的利益关系,促进三元协作治理,即“元治理”(meta-governance)。这一概念最早由英国政治理论家杰索普(1997)提出。[22]他在《治理的兴起及其失败的风险——以经济发展为例的论述》中认为元治理是“治理的治理”,协调三种不同的治理模式,以期达到参与者认为最好的效果。[23]随后,慕利门将其定义为“一种产生某种程度的协同治理的手段,通过设计和管理三种治理模式的完美结合,一起实现对公共部门的绩效负有责任的公共管理者(元治理者)看来是最好的结果”。[23]可见,元治理的出现并非对治理理念的颠覆,而是在秉承其理念基础上更好地促进三种治理模式间的协同互补。

该理念认为,“去中心化”的治理理念将多元治理主体置于同一平等地位,可能导致各方因利益不共融而出现矛盾无法调和的局面,因此需要权威的治理中心保障其延续性与稳定性。杰索普等的元治理认为政府(国家)应扮演这一关键作用,[24]因为与其他主体相比,政府凭借自身信息资源优势拥有更好的组织协调能力。这在一定程度上引发了对元治理重回科层制的担忧,但是元治理强调,政府应该成为通过“间接-柔和”手段治理的责任主体,而非以“命令-控制”为主要模式的权力主体。

进而,元治理认为政府在公共事务治理中有着如此定位:一是协商对话的召集者。政府凭借自身的政治权威,召集多元主体就公共事务进行协商对话,信息共享,增进彼此的利益了解,在此基础上达成较为一致的行动目标。二是治理规则的制定者。政府能够为不同混合的治理模式提供可遵循的规则,从而使多元主体有序互动,不同的治理机制与规则兼容。三是利益博弈的协调者。不同的治理主体有不同的利益诉求,政府应该脱离与民争利的参与者角色,平抑社会矛盾,保持目标的统一性,避免各主体间的利益冲突阻碍治理。四是治理执行的监督者。在规则既定后,政府应该监督各方主体是否在规则内按各自的目标前进,并督促查漏补缺。

因此,在元治理中,政府之于市场与社会的关系更像一个“同辈中的长者”(primus inter pares),[21]不能也不可能介入到全部的治理环节。市场依旧发挥资源配置的决定性作用,公民社会依旧要继续壮大提升自治水平,而政府则承担起制度设计和战略规划的角色;除此之外,政府在平等的基础上还必须承担起带头的责任,推进市场的成熟与公民社会的发达。

(二)农村环境治理资金短缺中的三方失灵

正如元治理所揭示,当前农村环境治理中存在着多元的资金供给及管理主体,而现有的资金“开源”与“节流”困境与这些主体协作过程中的失灵密不可分。

对于地方政府来说,尽管保护环境自20世纪80年代就被列为“基本国策”,近年来环保绩效在地方干部考核权重中也逐步上升,但GDP仍是更为重要的因素。有研究利用42市2007—2016年间的数据发现,生态治理支出规模对市委书记和市长晋升没有显著的、直接的影响,但GDP增长率与其晋升呈正相关关系。[25]大多数基层政府则在“事权层层下移,财权层层上收”的税费改革中,主要将制度内的涉农税种以及少量制度外的集资、摊派、收费、罚款等作为财政的重要来源,并将部分财政压力转嫁给了农村。而相较于资金投入与产出时滞较长的环境治理,乡镇政府层面难免动用该部分资金先弥补日益增长的必要行政开支,从而导致环境治理逐层边缘化,甚至不能保证基本的治理资金配套。

面向企业,中国政府开征了排污费等税种作为市场治理资金的重要来源,但由于地方政府间竞争等原因排污费的征收额仅约为污染治理费的50%,一些项目甚至不到10%,这种低负税水平无疑降低了其对企业的约束性。另一方面,农村环境治理基础设施投入通常是大中型项目,对资金流的稳定性、长效性有着严格的要求,但经济效益显露慢。[26]因此,政府往往难以吸引到合适的社会资本,这造就了农村环境治理市场化进程缓慢,目前只能作为一种有益的补充。某县环保局文件中也写道:“我县尚未形成适应市场经济要求的多元化的环保投融资体制,生态建设和环保资金投入远远不能适应日渐复杂和繁重的环保工作需要。”

对于农民个体来说,利益诱导机制的缺乏以及认知的差异弱化了其环保投资的动机与能力。而近年城市的“增量改革”为农民提供了更符合预期的报酬,大规模的劳动力外流导致了农村治理资源流失,极大地削弱了农民对土地与环境问题的关注和参与。此外,收入异质性也使不同经济水平的农民对农村环境治理的需求和资金投入产生了较大的分化。相关研究显示,90.24%的农民表示对农村环境服务有需求, 其中仅59.76%的农民愿意支付成本, 平均愿意支付121.02元/年。[27]

以上分析表明,农村环境治理中,三方的有限理性以及企业与农村社会发育的不成熟,导致环境治理中的公共性失落,治理网络稳定性不足。

(三)农村环境治理资金短缺的策略选择

值得注意的是,目前政府作为资金供给的主导性力量与制定资金使用政策的主体,对农村环境治理的走向起着决定性的影响。既有的地方实践经验也表明,在“三位一体”工作机制中,党委、政府处于主导地位,发挥着自上而下的强势推动作用是不可或缺的。[28]这一现状与元治理背景及其倡导的治理理念相契合。那么,援引元治理的策略,政府理应承担起召集者、建制者、协调者、监督者的责任,以期更好地统筹农村环境治理网络,减少治理失灵的程度(见图4)。

第一,作为召集者的政府要关联市场与农村社会治理网络,形成共同解决资金短缺的主体。一方面,政府应该具备协同意识。现阶段政府主体仍应作为农业污染治理的主要投入主体,但农村环境治理巨大的资金需求与后续的资金管理不可能仅靠公共财政支持,这既不符合专项资金不足的现实,也不利于多层次市场金融体系的发展。因此,必须坚持内生与外供相统一,将市场与社会纳入到治理范畴以配合中央专项治理资金投入,迎合不同农村地区环境治理的多样化需求。另一方面,政府还应具备互补意识,把不同模式中的治理方式应用于不同的阶段与项目,充分利用市场治理的效率观,加大从直接投资转为向企业购买农村环境治理产品与服务的力度;利用社会网络治理中信任与同情的观念说服多元融资者形成互利关系,奠定农村环境治理公共性回归的基础。同时注意不能逾越不同治理模式内部的独特关联,例如政府注重制度合法性、市场关注合约、社会网络重视成员的一致认同等准则底线。

第二,作为基本规则制定者的政府要营造良好的资金投入、配置与管理的制度环境。元治理的实践指向是制度的治理,通过制度之治确保一个由理性政府主导、成熟市场和发达社会组织有效参与的公共事务治理局面的形成。[29]政府需要从制度层面完善农村环境治理中资金由于政策性壁垒导致配置失衡、管理机制错位导致的投用秩序失范。一方面,为了保证农村环境治理能够有稳定的资金来源,需要把农村环境治理作为各级政府公共财政支持的重点,从财政预算和排污费中安排一定比例的资金用于农村环境治理,保障环境治理财政支出不低于同期财政收入增幅,并把这部分资金由项目化转为制度化、由增量投入转为存量结构。另一方面,继续大力推进城乡一体化政策,保障公平价值取向与权威的资金分配。比较现有的城乡公共财政投入政策,逐步建立城乡均等的环境治理投入财政政策。加快完善分税制与财政转移支付制度在城乡以及不同农村地区之间利益格局的调整,加大中央及省级政府对农村环境治理的支持,强化工业对农业、城市对农村环境污染的生态补偿机制。

第三,作为协调者的政府理应保障三方主体达成利益共识。在公共服务资源有限的环境下,利益的共同性是治理主体形成网络联结的重要诱因,治理主体基于资源汲取的需要在网络内形成交易关系。追根溯源,环境问题的背后隐藏的是经济问题,农村环境治理的实质是私人成本向外转移的悖德行为,农村环境治理资金短缺是城乡、政府、企业及农民等多重利益主体内部及相互之间在财产权利占有及分配关系等方面的失衡和行为扭曲的结果。一方面,针对市场,最关键的是要秉持“价值法则”,合理分担环境治理项目的利润与投资风险。通过确定与物价水平、农村收入水平以及环保企业运营成本相适应的农村环境项目产品的价格,让企业承担收益好竞争性强的项目,保障投资者获益;对于不能通过经营回本的环境治理项目,政府可以通过贴息或者购买的方式让企业保本,可以建立和实施农村环境服务收费制度,以补充资金不足;对于低经济效益高社会收益的环境治理项目,提供财政贴息。另一方面,针对农村居民,政府要注重以共生逻辑为导向,通过教育的整合功能培育农民的公共精神与良好互动的关系,加强农民对乡土的认同感、归属感,把信任等社會资本作为平衡其利益的内在约束,避免因收入的异质性造成农村社会阶层分化而丧失利益共同体意识;建立利益诱导机制,提升参与农村环境治理的融资主体的美誉度,引导农村资本按照PPP和UPP原则缴纳治污费及有偿使用环境设施费。

第四,政府作为监督者要维护既定的秩序,在规则制定后要对各方主体进行监管和督察。要提高农村环境资金的利用效率,针对地方政府和市场、社会网络的资金监管体制必不可少。政府需进一步整合农村环境治理的监督体系,完善第三方评估机制,形成治理资金管理的监督合力;健全环境治理资金绩效评价体系,依靠专业的监管人员监督治理资金的划拨、使用;塑造制度化的信息公示机制,将资金投入的环境治理设施及运营维护状况予以公开,为社会监督提供有利条件,降低行政监督成本与资金被违规利用的机率。在常规的资金监管流程之外,上级政府还有必要采取临时走访的方式对农村地区环境治理资金的使用情况与基础设施建设和维护状况进行不定期抽查,防止治理工程后续管养不力的发生。

必须指出,元治理范式中政府中心角色的凸显,是鉴于市场的不成熟与农村社会组织不发达的特性。因此,元治理模式中政府是唯一的治理主体,但并不是唯一的资金供给方或管理方。这就意味着政府在鼓励与规制市场与社会参与之外,还必须重视对市场与社会主体的扶持与培育,防范因其能力不足而导致的失灵。此外,政府一方面通过制度安排缓解市场与社会失灵,另一方面还必须加强自身能力建设。杰索普认为元治理者要必备“反思理性能力、灵活变通能力、自我指涉能力即必要的反讽能力”,以减少失败的可能性,确保在不完全成功的情况下产生最好的结果。

四、结论与讨论

在乡村振兴战略的背景之下,如何推进农村环境治理,提升农村居民的获得感和满意度,已成为中央和各级政府面临的重要挑战。高效率的投入是农村环境治理资金充裕的前提,健全的管理是资金合规高效使用,降低短缺风险的重要保障。

本研究引鉴元治理理论,认为政府在促进三元治理中担任起关键的设计与协调作用:第一,作为召集者的政府要积极关联市场与农村社会网络,形成共同解决资金短缺的主体。第二,作为建制者的政府要营造良好的投融资制度环境。第三,作为协调者的政府理应保障多元主体达成共同目标。第四,作为监督者的政府既要维护既定的秩序,又要扩宽社会监督渠道。在实际过程中注重通过“结果导向型”的方式推动资金从“数量型”向“效益型”转变。

当然,本研究也存在一些尚待完善之处。将政府作为元治理者仅仅是基于当前市场与社会发育不成熟的背景,在后续治理过程中,应该根据形势需要适时切换治理模式,摆脱对某元治理者的选择偏好。此外,在农村环境治理过程中,资金并非唯一的决定因素,城乡二元体制分割等历史制度惯性的间接影响也不可轻视。所以,在农村生态文明建设过程中,还应持续推进城乡基本公共服务均等化,把公共基础设施建设的重点放在农村,以全面推进乡村振兴。这也是2021年一号文件的重要组成内容。[30]

[注释]① 此为笔者在A县调研记录,下文涉及的两处文件记录均来自于A县。其中,区域划分与《中国环境统计年鉴》统计口径保持一致:东部地区指北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区指山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区指内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;东北地区指辽宁、吉林、黑龙江。

② 东、中、西部及东北地区在2008—2017年污染治理投资和农村厕改投资的均值作为地区投入差异的衡量指标。

基金项目:国家留学基金管理委员会“建设高水平大学公派研究生项目”资助。

作者简介:冯阳雪(1994—),女,四川苍溪人,南京大学与海德堡大学联合培养博士研究生,主要研究方向为基层治理与政府监管研究。DOI: 10.13253/j.cnki.ddjjgl.2022.02.005

[参考文献][1]央广网.污染排放:农业源已占“半壁江山”[EB/OL].(2014-08-15).http://country.cnr.cn/jcwz/201408/t20140 815_516226718.shtml.

[2]黄振华.新时代农村人居环境治理:执行进展与绩效评价——基于24个省211个村庄的调查分析[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2020(3):54-62.

[3]邵海鹏.农村人居环境整治资金缺口大,10年中央财政专项资金仅够1年运维[EB/OL].(2019-02-21). https://ww w.yicai.com/news/100121933.html.

[4]徐彪.公共危机事件后政府信任受损及修复机理——基于归因理论的分析和情景实验[J].公共管理学报,2014(2):27-38.

[5]郝志斌.论农村环境治理的工具创新:以环境效益债券为例[J].社会科学,2020(11):54-70.

[6]鞠昌华,张慧.乡村振兴背景下的农村生态环境治理模式[J].环境保护,2019,47(2):23-27.

[7]李干杰.坚决打赢污染防治攻坚战 以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会——在2020年全国生态环境保护工作会议上的讲话[EB/OL].(2020-01-18).http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/202001/t20200118_76008.html.

[8]王红旗,许洁,吴枭雄,等.我国土壤修复产业的资金瓶颈及对策分析[J].中国环境管理,2017(4):23-28.

[9]王波,郑利杰,王夏晖.我国“十四五”时期农村环境保护总体思路探讨[J].中国环境管理,2020(4):51-55.

[10]陳颖,吴娜伟,贾小梅,等.促进城乡环保融合推动乡村振兴[N].中国环境报,2018-03-29(03).

[11]朱旭峰,王笑歌.论“环境治理公平”[J].中国行政管理,2007(9):107-111.

[12]肖永添.社会资本影响农村生态环境治理的机制与对策分析[J].理论探讨,2018(1):113-119.

[13]张国磊,张新文.基层政府购买农村环境治理服务的对策[J].现代经济探讨,2017(4):43-47.

[14]周雪光.项目制:一个“控制权”理论视角[J].开放时代,2015(2):82-102.

[15]史普原.科层为体、项目为用:一个中央项目运作的组织探讨[J].社会,2015(5):25-59.

[16]金书秦,韩冬梅.农业生态环境治理体系:特征、要素和路径[J].环境保护,2020(8):15-20.

[17]惠恩才.中国农村基础设施建设融资研究[J].农业经济问题,2012(7):63-69.

[18]张良.“项目治国”的成效与限度——以国家公共文化服务体系示范区(项目)为分析对象[J].人文杂志,2013(1):114-121.

[19]DAVIS G C, RHODES R. From hierarchy to contracts and back again: reforming the Australian public service[M]//KEATING M S, WANNA J,WELLER P M. Institutions on the edge?: capacity for governance. Sydney: Allen & Unwin, 2000.

[20]王亚华,高瑞,孟庆国.中国农村公共事务治理的危机与响应[J].清华大学学报,2016(2):23-29.

[21]JESSOP B. The rise of governance and risks of failure: the case of economic development[J]. International social science journal,1998,50(155):29-45.

[22]JESSOP B. Capitalism and its future: remarks on regulation, government and governance[J]. Review of international political economy,1997,4(3): 561-581.

[23]MEULEMAN L. Metagoverning governance styles-broadening the public manager’s action perspective[M]// TORFING J,TRIANTAFILLOU P. Interactive policy making, metagovernance and democracy. Colehester: ECPR Press, 2011.

[24]WHITEHEAD M. In the shadow of hierarchy: meta-governance, policy reform and urban regeneration in the West Midlands[J]. Area,2003, 35(1): 6-14.

[25]盛明科,李代明.地方生态治理支出规模与官员晋升的关系研究——基于市级面板数据的结论[J].中国行政管理,2018(4):128-134.

[26]杜焱强,吴娜伟,丁丹,等.农村环境治理PPP模式的生命周期成本研究[J].中国人口·资源与环境,2018(11):162-170.

[27]黄森慰,唐丹,郑逸芳.农村环境污染治理中的公众参与研究[J].中國行政管理,2017(3):55-60.

[28]沈费伟.农村环境参与式治理的实现路径考察——基于浙北荻港村的个案研究[J].农业经济问题,2019(8):30-39.

[29]郭永园,彭福扬.元治理:现代国家治理体系的理论参照[J].湖南大学学报,2015(2):105-109.

[30]新华社.中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[EB/OL]. (2021-02-21).http://www.moa.gov.cn/ztzl/jj2021zyyhwj/zxgz_26476/202102/t20210221_6361865.htm.The Analysis and Reflection of Paths of Rural Environmental Governance

from the Perspective of Meta-governance Theory

Feng Yangxue

(School of Government, Nanjing University, Nanjing 210046, China)

Abstract: Rural environment, as the main aspect of Rural Revitalization Strategy, has been aroused great importance by the state. But the current results are not optimistic. The shortage of funds is regarded as the bottleneck of the rural environmental governance. Based on the review of the rural environmental governance funds supply and management system, it is found that the funds are facing the dual dilemmas of opening and throttling money. With the aid of meta-governance theory, this study emphasizes that the government should give full play to the role of convener, regulator, coordinator and supervisor, reconcile the collective action dilemma of bureaucracy, market and society, and promote the three-dimensional collaborative governance, so as to alleviate the shortage of rural environmental governance funds.

Key words:rural environmental governance; shortage of funds; meta-governance

(责任编辑:李萌)