黄家林:拉萨古城,在心中新生

谈筱亦

黄家林与他的画作 图/张静

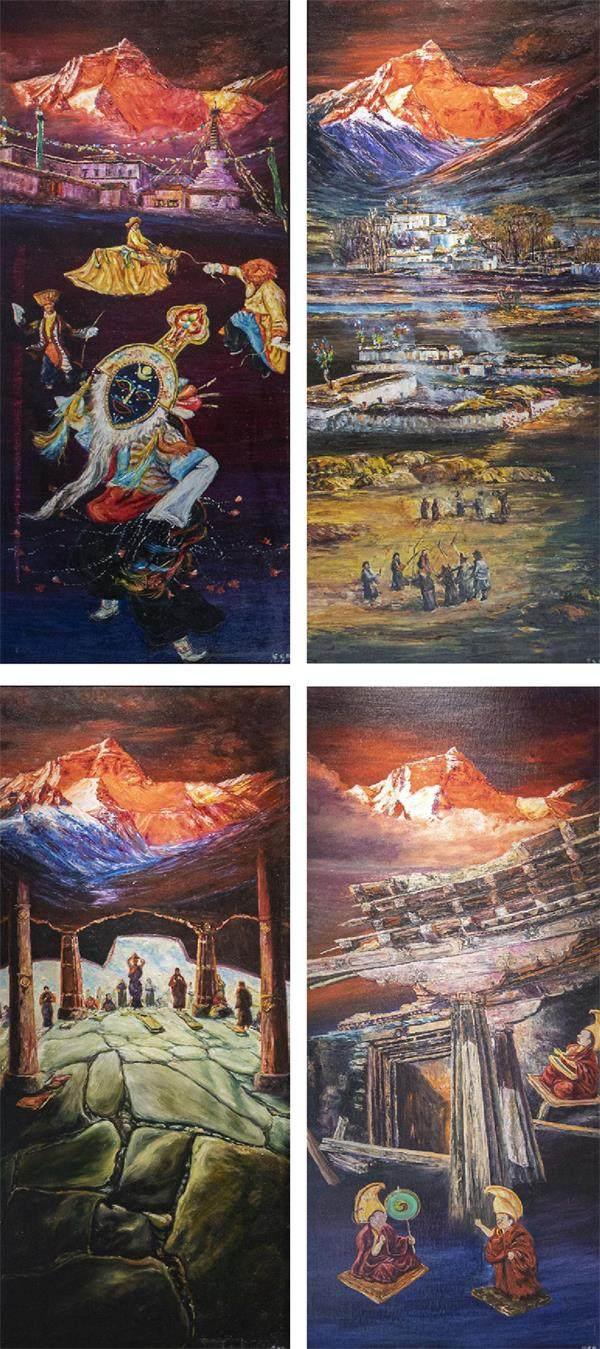

黄家林画笔下的拉萨融合了梦幻、神话和浪漫 图/张静

黄家林正在为自己的油画上色 图/张

拉萨,空气中混融了荒野和神性的气息,其涵容万物的席卷,渗透了城市中人们的信仰和思维,在金碧辉煌的庙宇的隐蔽之下,它们服膺于至广袤的笼罩,至崇高与至世俗在其中和谐共存。

黄家林从小就在藏族人当中混迹,在甜茶馆和藏族孩子们恣肆不羁地谈天说地之间,嘴巴和鼻子只要一呼吸西藏的空气,天分自然而来,内心对于藏文化亲近的愿望养成对词汇和习俗的熟稔。

“我属于老天特别关注的人,就像格萨尔说唱艺人一样,一晚上做一个梦,他就会唱《格萨尔王史诗》。我对文字一窍不通,我小学学的文字都还给了老师,但是我用我的嗅觉和听觉跟藏族人一起生活。”

1965年,他出生在西藏林芝米林县。十四岁那年,他来到拉萨,此后再未离开。对于藏地气候的适应深入骨髓,他享受西藏透明感的陽光和冬日的暖阳。年轻时,在八廓街里走街串户,是他所享受到的一种幸福和自由的状态。

记忆中,是早上孩子的打呼声和送牛粪或土豆进城售卖的毛驴脖子上铃铛丁零当啷的响声,打破了八廓街的沉寂;是至多两三层高、带着斜角的老建筑错落在宽窄不一的巷子里,铺展了城市的格局;是(因为食物匮乏)脸颊上带有高原红的藏族人来来往往转经、充塞着羊肠小巷;是形状各异、歪歪扭扭的木头电线杆点缀了那仍然朴拙的城市景观;是因为信号不佳、家家户户窗口探出来的形形色色的天线……这一切,都成为那个时代特有的景致。

在寺庙和僧人交流是黄家林亲近西藏的另一种方式。他们通过讲述很简单的民间故事,来直接引导民众。他记得,僧人曾经讲过,有一个老僧人在寺庙念了一辈子经,一个老太太每天围着寺庙转,直到有一天,他发现老太太头顶上有仙女给她打金轮伞。他问她为什么,然后她把经文从头到尾念一遍,他说,你念错了,原文不是这样的,他把经文从头到尾念了一遍,老太太学了一遍。第二天,她念的时候,没有仙女给她打金轮伞了,老僧人才明白,心诚和执着比死记硬背更重要。

另外一个故事是,有一个人到寺庙去求法,老和尚看他这么执着和诚实,他出去转一圈,看到一个狗头,就捡起来,用哈达包起来,送给了这个虔诚的人,并叮嘱他,千万不要打开。这个人把狗头拿回家,有一天晚上,狗头发光了,这是诚信的应验。

那些没有成文的佛教故事和西藏的神话传说如同虚无缥缈的云朵在他的周围飘散,含义模模糊糊,却让他感到受益匪浅,在面对大自然和人文景观的亲临中,他逐渐亲近藏族人的生活、信仰和思维方式。

只是,如今,拉萨的景观和气氛已不复过往。那是一个无法追回的过去,也是只存在于黄家林画笔下的心中的拉萨城。

刚刚来到拉萨的黄家林还是一个乳臭未干的青少年,调皮捣蛋,一看书就犯困,父母无奈,让他写保证书,保证辍学之后不怪父母,他签下自己的名字,乐得成为一个自由人。

接着就是踉踉跄跄在社会中摸爬滚打的开端。

他的第一个职业是木匠,跟着藏族师傅学手艺。这位师傅是黄家林父亲的好朋友。某个单休日,父亲就带着他从西郊的汉族聚居区走到了朋友家所在的八廓街。在密集而狭窄的小巷里穿街走巷,太阳照在低矮而倾斜的建筑外立面上,投下阴影,他记得迎面遇上过许多狗,有的狗是进攻性的,要有所提防,黄家林正在为自己的油画上色图/张静而有的狗是温驯的,不会攻击人。

那是一栋藏式老民居的一楼。黄家林看到,每个老房子面前都有一个小院子,只要一推门进去,门会嘎吱嘎吱地响,而不响的那个门上挂着一个小门铃,一推门丁零当啷地响,所以,出门是一种声音,进门是另一种声音,两种声音交替回荡在安静的八廓街里,营造了那些年迎来客往的浓郁生活气息。

即便父亲朋友家的生活并不富庶,一看到客人来了,他们立刻打酥油茶,把酥油茶盛放在藏陶里面,下面放着一个藏陶制成的小火炉,随后他们端茶出来。时至今日,黄家林已经无法回想起当年口中品尝的味道,但这番热情好客给初来乍到的黄家林留下了深刻的印象。

黄家林观察到,藏族老人每天除了准备三顿饭的时间,其余时间就会待在厨房灶台一旁,白天,这里是一张沙发,晚上,这里就是他们的床。沙发上放着卡垫,他们就坐在上面,拿着转经筒,或者握着佛珠念经,听着八廓街里人来人往的脚步声。

在煤油灯闪烁的夜晚,藏族老人在孙辈们的簇拥下,讲述西藏的故事或者鬼故事,教授他们如何为人处世,孩子们安安静静地聆听着,养成对自己家族、民族乃至历史的感觉,亲情就在那些絮絮叨叨的讲述中在代际间黏结。

那个时代,西藏的财富资源是稀缺的,他们使用的燃料就是牛粪和芦苇草根。每年秋天,成年人带上酥油茶和食物,拉着马车,到拉鲁湿地去挖草根,把它们放在草地上晾晒。一两个月之后,他们又坐着马车,把草根拉回院子里堆放,作为辅助牛粪的燃料。这些燃料在房间里留下一种特殊的气味。

在黄家林眼中,藏族人家里的灶台是最美的,主人会用旧的氆氇蘸喝剩下的酥油茶擦拭灶台,让它变得闪闪发光。熊熊燃烧的柴火熏染灶台和厨房墙面所留下的颜色,是一种古朴的质感,那也是藏族妇女勤劳淳朴生活的印迹。

“就这么一点小小的生活,一下子把我留在了西藏,留了55年。”

老者抱着自己的晚辈触摸古城铃铛,留下最温情的一面 图/张静

黄家林创作的以雪山为主题的油画 图/张静

一个人的一生中会有打开眼睛的那个决定性瞬间,世界不再是固化的客体,而是映入心灵的印象,而在之后漫长的沧海桑田里,心灵都在沉淀和砥砺,等待再造这在日久天长中嬗变的风景。对黄家林来说,这个瞬间发生在他工作后不久。

他的第一份工作是给市政公司打零工,把冲赛康凹凸不平的路面修建平整之后铺设水泥砖,之后还参与过八廓街的下水道建设,每个月工资三十多块钱。当年的冲赛康不同于今天,在他印象中,那是一片老建筑当中的一栋,一边的广场看起来要比今天更开阔,周围的土堆高高低低。工人们穿着日常的民族服装,脖子里挂着绿松石、红珊瑚或天珠,这些天珠是藏族人在身上挂了很多年、传了几代的首饰。

西藏的生活是慢节奏的。每天中午的一小时休息时间,有老妈妈在旁边烧清茶,茶开了之后,工人们如果条件富裕就配上饼子,一般的就配上糌粑享用。而黄家林那些小年轻就会趁这段时间,在八廓街里兜兜转转,当年的印象印刻在心里,难以言喻。

每逢初一、十五有节慶典礼的时候,他们就会转到大昭寺,每每法会结束,寺庙会提供错,即把糌粑、奶渣、红糖和酥油混合在一起,上面再点上酥油花的一种食物,果腹之余,他记住了这种香甜的口感。这是一段自由游荡的懵懂岁月。

而帮助他冲破这懵懂的,是1982年裴庄欣在拉萨开办的美术培训班。黄家林看到了宣传海报,怀着好奇,抱着试试看的心态,想要报名参加。平时,他所有的打工钱都上交给父母,母亲一听说他的愿望,二话不说,拿出报名费一百多块钱。他来到布达拉宫广场上的劳动人民文化宫,把钱交给铁皮房前、穿着军大衣的裴庄欣。这一决定无意中指明了他未来的人生道路。

裴庄欣是二十世纪八十年代拉萨文化热的风暴中心,他周围云集了文学、摄影、音乐和舞蹈的各种人才,如马原、罗浩、叶星生、于小冬、刘伟,他们当时都是怀着文艺理想的单身汉,聚集在布达拉宫下面的藏式小院。每天吃午饭的时候,他们每个人端着自己的饭碗,凑在院子里的桌子旁边,边吃边谈论各种话题,一个人可以回答十个人的话,没有一个人会示弱,话题接二连三,黄家林就站在旁边倾听,如同在聆听美妙的天书,他感到心满意足。“我感觉他们太有学问了,就单单这种氛围让我坚持绘画四十年。”

那个年代的拉萨,城市的轮廓周边全是水系和沼泽,野生的小灌木葱茏生长,布达拉宫前长满了马兰花,小孩子们在周边的水塘里玩耍,修建了马路之后,他们在马路上溜达、晒太阳,黄家林把他们比作农村收割的时候被晾晒在马路上的粮食。

在裴庄欣的带领下,他们一同游览八廓街、大昭寺、哲蚌寺、甘丹寺和色拉寺。他站在裴庄欣的背后,看着他拿着相机、按下快门的瞬间,观察他如何构图、如何选择光线。在哲蚌寺,他眼看着裴庄欣激动地捕捉落日的那个瞬间,在画板上涂抹颜料。

每个星期天,裴庄欣背着一个军用水壶,并且给他一个,揣着干粮,两个人一起到寺庙去写生。无论是在寺庙里,还是在画室,他看裴庄欣如何调色乃至执行绘画的每一个步骤。一回到家里,他就凭着记忆,照猫画虎地画画。

那些年,拉萨曾在大昭寺举办过三次法会,和全西藏人一样,他和裴庄欣亲临现场。他看到僧人脸上的表情和举止是那么憨厚,厚重的绛红色袈裟铺天盖地。从初一到十五,他们天天与僧人泡在一起,随时观察他们的一举一动和宗教仪轨,僧人几次进出场合,领经师伫立不动,以及志愿者给僧人们添茶添饭的场面,留在了他的记忆里,最终浮现在画面中。

当裴庄欣办第二次美术培训班的时候,他毫不犹豫又报名参加了。裴庄欣在课上用幻灯片展示欧洲古典油画和文艺复兴时期油画中的人体,给予从来没有离开过边疆的他以强烈的震撼。

“在学习班一百多号人里面,我跟裴庄欣走得最近。是裴庄欣带会了我,怎么去看世界,怎么看西藏,怎么观察事物。我随着年龄增长还在一点点领会,而这个窗口是裴庄欣为我打开的。”

自此以后,黄家林开始真正有心去了解西藏。他把自己抛掷到这片广袤的天地之间,以搭车、徒步和骑自行车的方式亲身丈量这片浩瀚而丰饶的土地。他最热爱那曲和当雄,那里是典型的牧区生活,游牧民自由而接地气的生活令他深受感动,日出而作,日落而息,生儿育女,繁衍生息,牧场随季节变迁,翻过一个山头,是另外一种风景。

1996年,正在当出租车司机的黄家林经朋友介绍,受德国基金会委托,为八廓街的建筑测绘图纸。面对建筑,他是懵懂的,但他和朋友拿着大皮纸和计量尺就上阵了。

西藏建筑的一楼是石头和泥土结构,二楼以上是砖石结构,下面宽大,上面狭窄,因此从外面看是一个斜面。那个年代,拉萨的外来人口已经达到总人口的60%,租住在八廓街的是牧民或者农民,拉萨本地人已经陆陆续续搬到单位修建在周边的退休房。

他们先就着建筑画出速写,黄家林为此特意在家反复练习,画了三百多张。接着他们测绘建筑外观的长、宽、高,再挨家挨户走进老百姓的家里。朋友是半藏半汉,黄家林从小在藏族人群中长大,他们一走进院子,就用一口地道的藏语给所有人做自我介绍,他们跟真正的藏族人一样一边弯着腰、吐着舌头,不用报出自己的单位,老百姓一见这架势,就马上去打酥油茶,毫不介意他们的打扰,允许他们爬到柜子上、床上,乃至经过他们的佛坛,一点点用皮尺进行测量。无论房子干净还是肮脏,他们都会克服。

他们还会爬上二层或者三层,把尺子从楼上放下来,测量楼房的高度,然后一一记录数据,画出每幢建筑的立面图、平面图和剖面图。他们一边干活,一边和住户交流,住户会到院子里,指给他们看窗台里的孩子。中午的时候,大人往往把婴儿放在窗台的羊毛毯上,在他身上擦上酥油,让他翻过身子在太阳下睡觉,让他的骨骼长得强健。

有时,住户的隔壁人家正好没人,住户会帮助他们提前拿到钥匙,给他们保管,说好第二天几点进去,没有人会有心提防。

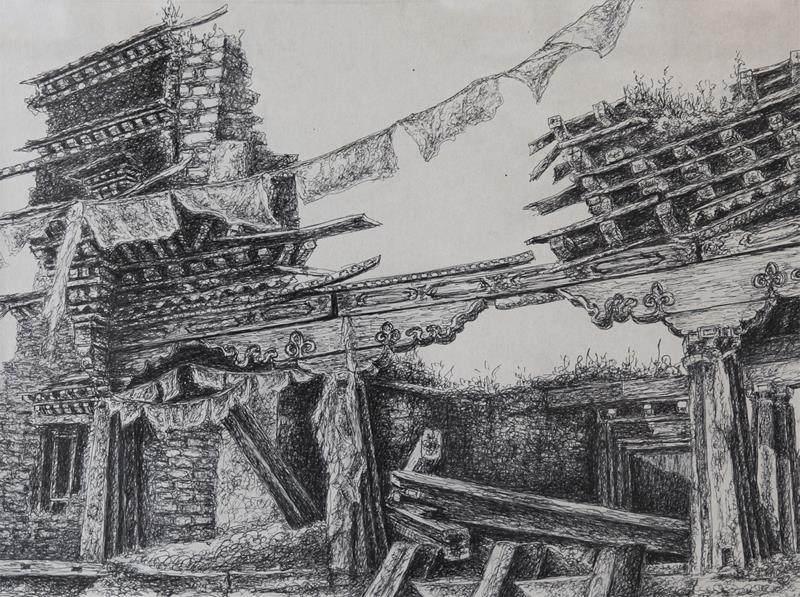

黄家林用钢笔画创作的拉萨老城区作品 图/张静

走了这么多户人家,黄家林和朋友最喜欢的是家家户户的佛堂,那是每个人心干净的地方,是他们最想停留的地方,另一个偏爱的就是小女生的卧房,那里有一种独特的味道,粉色的墙面上往往悬挂着一幅那个年代流行的女孩照片,让尚且青涩的他们感到好奇。

一趟趟活计干下来,他们完成了建筑图纸,对建筑的结构了如指掌,熟知每个院子的住户人数,他们分别是农区的、牧区的还是本地原住民,在潜移默化中积累对于西藏的认识。

这是德国基金会给黄家林上的一堂课。他被藏式建筑所吸引,深受德国专家的严谨和执着精神的感染,看到了每个建筑不同的结构和层次。师从裴庄欣画的是人物,然而,随着时代变迁,他渐渐很少画人物,转向了建筑。

这项工作完成后,黄家林开了一家甜茶馆,每天过了饭点儿,喧嚷之后归于安静,他提起手中的钢笔,从深层次的结构入手,描绘每一栋建筑,也就描画了这个民族的世界。他摒弃传统的排线法,用大圈圈来描画西藏,绵密的弧线正是为了临摹藏民转经和转白塔的感觉,一如生死轮回的生生不息。

“是建筑感动我,不是我感动建筑。是这个巷子感动我,不是我感动巷子。成百上千年来,这个巷子送走了很多肉身和灵魂,同时迎接了很多新的生命。”

黄家林用钢笔创作的八廓街古城作品 图/张静

黃家林用钢笔所画的喜德林 图/张静

有四年时间,黄家林在药王山上守山,每天观察着四时变化中的布达拉宫,这是他体会到的布达拉宫的三维空间。而在七八年后,当年的印象反馈到他心里,他称之为第四维空间,从人心上折射的画面就是他笔下的布达拉宫。那个周围都是水系、长满马兰花的布达拉宫是钢筋水泥覆盖之前的最后留影。

在从事绘画多年之后,黄家林才感到自己看到了藏族人灵魂中真正的内容,他们从骨子里没有被现代文明所污染,坚持着淳朴和仁义的品质,他们也不曾排挤汉族人。

只是,二十年过去了,八廓街的许多老建筑被拆除了,钢筋水泥的商场取而代之。随着物质环境所改变的是人的行为,乃至人性。他所理解的那个西藏逐渐成为留驻在内心里的理想,真实的西藏被势不可当的现代化潮流所形塑着。

如今,八廓街的每条巷子都被修建得均匀而通畅,汹涌而来的摊贩带来了熙熙攘攘的噪声,打破了八廓街过去的宁静。林立的水泥柱子被特意附加了一种民族特色,人为的痕迹浓重。塑料制品替代了过去原生材料制作的商品。新建的建筑至少有四层楼高,笔直的直角轮廓通达向天空。

据《拉萨历史城市地图集》研究表明,拉萨这个前工业时代的佛教城市,仅仅是在几十年前开始面临现代生活的压力。在古老的建筑中,新的社会范型和物质模式被引入了,这里的传统建筑和城市景观幡然巨变。人们感到猝不及防,曾几何时,一个由一条狭窄肮脏的曲折胡同所贯通的稠密的大昭寺建筑群,逐渐被翻新、扩建,和新城混杂在一起。

因此,黄家林决心要“闭门造车”,谢绝饭局,像熬中药一样慢慢修炼自己,期待着酿出艺术的精华。他想起,裴庄欣说过,拿起相机、按下快门的一瞬间,留下的构图就是你想画的东西,但不一定第二天就能动笔画,也许记忆中的画面需要沉淀十年,这张画才会成功。

对黄家林来说,落笔就是对于心中拉萨的再现。

“我过去在八角街所经历的一切,形成原始记忆,就是我的资本,我的原始资源,让我现在画画还能画出那个味道。我所画的西藏是我待着最舒服的西藏。现代文明和科技来得太快,我只能留住我心中的西藏,在里面加一点梦幻、神话和浪漫,这就是我所能做的,你说是吧?”

藏历新年期间,转经者在布达拉宫外转经,树上挂着的灯笼透露出喜庆的气氛 图/张静