“新医科”背景下融入“五术”医学人才培养和“以学生为中心”理念的医学细胞生物学教学设计及实践

张璐,吴艳瑞,张延洁,陈元晓,龙莉

(昆明医科大学基础医学院,云南昆明 650500)

“新医科”建设是习近平新时代中国特色社会主义思想在医学教育领域的重要实践,是健康中国战略、创新型国家发展战略的迫切需求[1,2]。 教育部高教司司长吴岩对《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》的解读中,提出了培养新时代“五术”医学人才,即要有救死扶伤的道术、心中有爱的仁术、知识扎实的学术、本领过硬的技术和方法科学的艺术。 在“新医科”背景下,为促进云南地区医学教育改革与人才培养,需要我们每个医学教育工作者自觉将“五术”医学人才培养理念融入日常教学,在课程建设中结合实际进行创新性的实践和探究。

医学细胞生物学是面向医学本科院校五年制临床医学、全科医学等专业开设的一门专业基础核心课程。该课程是研究细胞结构、功能及生命活动规律的学科。人体的各种生理和病理过程都与细胞的生命活动有关,因此医学细胞生物学是现代医学的基础和支柱,同时医学细胞生物学又是一门前沿学科,它的快速发展为医学的发展奠定了基础。作为医学生的必修课程,许多后续基础课程和临床课程的学习都需要以医学细胞生物学为基础,对于培养新时代德智体美劳全面发展的高素质创新型医学人才具有重要基础作用[3]。 同时,医学细胞生物学是临床医学专业认证标准中规定的核心课程,是横跨基础医学和临床医学的重要学科,推进其“金课”建设势在必行[4]。

本文以科学出版社出版的《医学细胞生物学》(第二版)第五章第二节 “大分子和颗粒物质的小泡运输——受体介导的胞吞(Receptor Mediated Endocytosis,RME)”为例,以学生为中心,采用混合式教学模式,开展将“五术”医学人才培养有机融入“课前-课中-课后”的教学设计及实践。

1 学情分析

教学对象是全科医学一年级本科生,具备简单的生物学基础并对临床疾病兴趣浓厚。 全科医学是一个面向社区与家庭,整合临床医学、预防医学、康复医学以及人文社会学科相关内容于一体的综合性医学专业学科。云南地区全科医生岗位的设置,是解决贫困地区医务人员紧缺现状,提高基层医疗卫生机构服务能力的重要举措。

通过结合病例进行基础医学知识的讲解,引发学生的思考和兴趣。 将与受体介导的胞吞有关的临床病例和基础知识进行联系,使学生对临床现象与基础课程形成整体性的认识。另外,教学中注重医学生职业敏感性和人文情怀的培养,引导一年级全科专业本科生树立扎根云南地区医疗一线的职业观。

2 教材分析与教学内容整合式重构

教材对受体介导的胞吞的介绍较为详尽,但对受体介导的胞吞异常引起的疾病的介绍较为简略。此外,教材中关于受体介导的胞吞的内容尤其是囊泡形成时的衣被结构过于抽象化,对学生而言略显枯燥。教材中受体介导的胞吞以及与受体介导的胞吞异常引发的家族性高胆固醇血症并不在一起进行介绍,存在逻辑上的跨度,不符合学生的认知规律。

结合对教材的分析,教学设计以“疾病-现象-机制-解释”为主线,整合医学细胞生物学、分子生物学、医学遗传学等学科的知识内容,进行符合学生认知规律的重构,加深学生对受体介导的胞吞以及低密度脂蛋白受体介导胞吞异常所引发家族性高胆固醇血症的整体性认识,有助学生进行知识的内化和迁移性应用。

3 教学目标

3.1 认知目标

能够解释受体介导的胞吞的概念和基本特点;能够概述受体介导的胞吞的主要过程,通过这一过程描述细胞需要胆固醇时进行的低密度脂蛋白内吞; 能够阐明家族性高胆固醇血症与低密度脂蛋白受体介导的胞吞异常之间的联系。

3.2 技能目标

能够通过交互性模拟实验分析受体介导的胞吞比普通胞吞具有的优势,培养学生探究问题、对比发现的能力; 通过了解低密度脂蛋白内吞对胆固醇合成的反馈抑制调节,培养学生全面分析问题和运用知识解决问题的能力。

3.3 思政及情感价值目标

引导学生树立扎根云南、 投身国家大健康战略和云南医疗卫生事业的职业责任心和使命感; 增强学生对疾病潜在患者的观察力,培养其专业敏感性,激发学生救死扶伤的医学人文情怀; 通过临床现象与基础知识的联系与整合,使学生形成“知其然更知其所以然”的认知习惯; 结合新型冠状病毒引起的公共传染性疾病的相关进展,培养学生对突发公共卫生事件的关注度,培养学生追踪最新研究进展的学习习惯。

4 教学重点难点及解决方案

教学重点:受体介导的胞吞的概念、特点和基本过程。 解决方案:时间保障,分配45%的时间讲述并反复强调重点;同时采用图片、视频、动画等教学手段,通过形象的讲述将抽象的概念可视化展现,通过手机随堂自测加强学生对重点知识的掌握,增强课堂互动;将重点知识凝练为思维导图式板书。

教学难点:受体介导的胞吞的优势。 解决方案:通过交互式模拟实验法,将抽象的内容形象化、直观化,使之易于理解。

5 教学设计思路

整个课程按照“课程思政唤起使命感—病例引发思考—关联性导课—生物机制讲解—疾病症状解释”的发展版块进行设计。 考虑到学生大多只具有大众化的医学知识,课前通过速课学习,掌握如何简要分析血脂化验单并熟悉课堂涉及的胆固醇等关键名词。 课堂开篇的课程思政唤起学生职业使命感,了解专业培养能力要求。之后引入的门诊皮肤病患血液胆固醇、低密度脂蛋白偏高引起学生思考。 通过血液胆固醇与低密度脂蛋白的关系引出受体介导的胞吞; 详细解释受体介导的胞吞的概念、特点,举例阐述其过程。 最后介绍受体介导的胞吞异常与疾病的产生和早期鉴别,并与之前的案例首尾呼应。课后布置拓展项目式学习任务,进一步将受体介导的胞吞的知识内容学以致用。

6 教学过程

6.1 课前——速课学习

课前发布预习任务,提前三天推送速课《你会看血脂化验单吗? 》二维码,学生用微信扫码即可进行H5 平台速课学习,并及时了解学生学习情况,进行问题收集。

6.2 课中

6.2.1 导课——以课程思政引入、病例导入的方式进行导课

根据“五术”医学人才要求,结合全科专业特点和云南实际情况,引导学生思考自己未来的职业责任所需要的能力。接着引入病案,提出胆固醇是否为疾病的“元凶”,并结合课程之前所学内容引导学生分析究竟是何种原因导致疾病,导入受体介导的胞吞。

6.2.2 知识内容讲解——多媒体展示、 实物类比观察、交互式模拟实验、随堂测验多方位促理解

丰富的多媒体展示介绍受体介导的胞吞概念和过程,对受体介导的胞吞过程进行小结,凝练精简的文字,加深学生的理解记忆。在介绍受体介导的胞吞衣被组装分子机制时,对学生进行微观美学教育,让其感受分子世界的精细和美妙,并通过实物类比观察——发放足球给学生观察,理解衣被的组装,让学生更加直观化理解抽象的分子动态过程。

通过将普通胞吞与受体介导的胞吞动态过程对比,引导学生分析归纳其特点。融入智慧教学和近端发展区(ZPD)教育理念,发挥模拟实验在教学中的作用[5],设计学生互动参与式模拟实验。 在实验中理解选择性浓缩机制,让学生体验难点解决的成就感,并进行随堂测验,使学生对自己的学习状况进行即时反馈和评价。

6.2.3 病案分析及解释——机制与疾病的联系

通过受体介导的胞吞基本知识内容的学习,分析该过程异常将会导致的疾病,回归病例并给出解释和建议。 通过引导对《蒙娜丽莎》的观察增强学生对潜在患者的观察力,培养其专业敏感性,并结合“新医科”从治疗为主到兼具预防治疗、 康养的生命健康全周期医学新理念的转变,鼓励学生成为能够运用交叉学科知识解决未来医学领域前沿问题的高层次医学创新人才。 同时,介绍他汀类药物及REV-ERB 核受体药物结构设计研究新进展和我国科学家在重大公共健康方面取得的成就,培养学生民族自豪感和自信力。

6.2.4 课堂小结及课后拓展任务布置

以思维导图的形式对本堂课所学内容进行小结,并提出课后拓展性学习的问题:病毒入胞有多种方式,分析冠状病毒入胞机制。 思考冠状病毒为何采用此方式。

6.3 课后——项目式学习

推送语音课件和拓展文献进行课后复习和拓展性项目式学习,巩固课堂所学内容并以小组为单位进行文献讨论,结合课上布置的问题着手准备下次课的小组汇报项目。

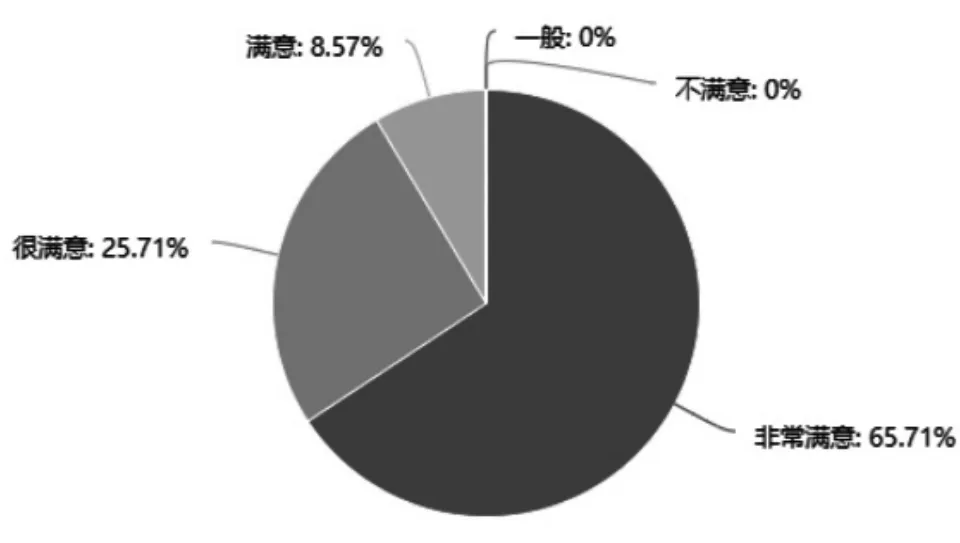

7 教学评价

通过学生满意度调查问卷(见图1),学生学习效果(通过随堂自测、课后作业、期末试卷分析、下节课前小组汇报等途径实施),教学督导组专家听课反馈对教学进行多维度评价。根据不同层次的评价反馈,及时调整和改进教学方法,增强学生的学习兴趣和教学效果。

图1 学习效果满意度调查

8 教学反思及展望

学生们课前通过速课的学习,对胆固醇等基础知识有了初步的认识。 通过课堂的教学和交互式模拟实验,对受体介导的胞吞、选择性浓缩机制和家族性高胆固醇血症的危害有了深入的认识。课后通过阅读文献,将课堂上所学受体介导胞吞的知识迁移应用到冠状病毒进入细胞方式的分析上。通过线上学习和线下互动,解决重点和难点问题,并培养了学生的合作、交流以及知识迁移应用等能力。 课后的教学效果评价反映出以下内容:在互动时继续加强对学生的鼓励;对于“课前-课中-课后”线上数字化教学工具的使用频率,学生普遍接受; 仍需进一步探索提高学生内容掌握程度的策略。

基础医学教育阶段是医学生从高中进入大学,了解医学知识、树立职业道德和职业敏感性的起点,也是塑造自身人生观、世界观和价值观的黄金时期。如何在《医学细胞生物学》“金课”建设过程中,立足自身学科的特点,深挖蕴含在课程中的思政元素和美学素养元素[6-8],是我们开展课程思政内涵式提升和美学育人的挑战。在“新医科”背景下,我们将坚持不懈推动“五术”医学人才培养理念融入一流课程建设的实践,培养更多扎根云南、 服务国家大健康战略和云南医疗卫生事业的优秀医学人才。