制材、音调与声效变化

蔡享钦 吴梦雅

(接上期)

(二)左手“吟”

左手“吟”技法,在传统文武曲中均有施用,它在文曲中出现,用来表达叹息、低诉声尤为肖似,如《陈杏元和番》(传统河南板头曲改编的琵琶独奏曲),《汉宫秋月》(浦东派、汪派等传统流派均有此曲目)。

而对武曲来说,疾速的“吟”可以表现出气氛的紧张,但这并不是直接的战场的紧张,而是说书人渲染的紧张气氛。事实上,无论是《十面埋伏》(平湖派名《淮阴平楚》),还是《霸王卸甲》(平湖派名《郁轮袍》),都是说书人体例。它不是客观地表现战事的进行,而是时时插入气氛渲染、对英雄的惋惜等主观情绪,两首曲子的体例较为相似,如表1所示:

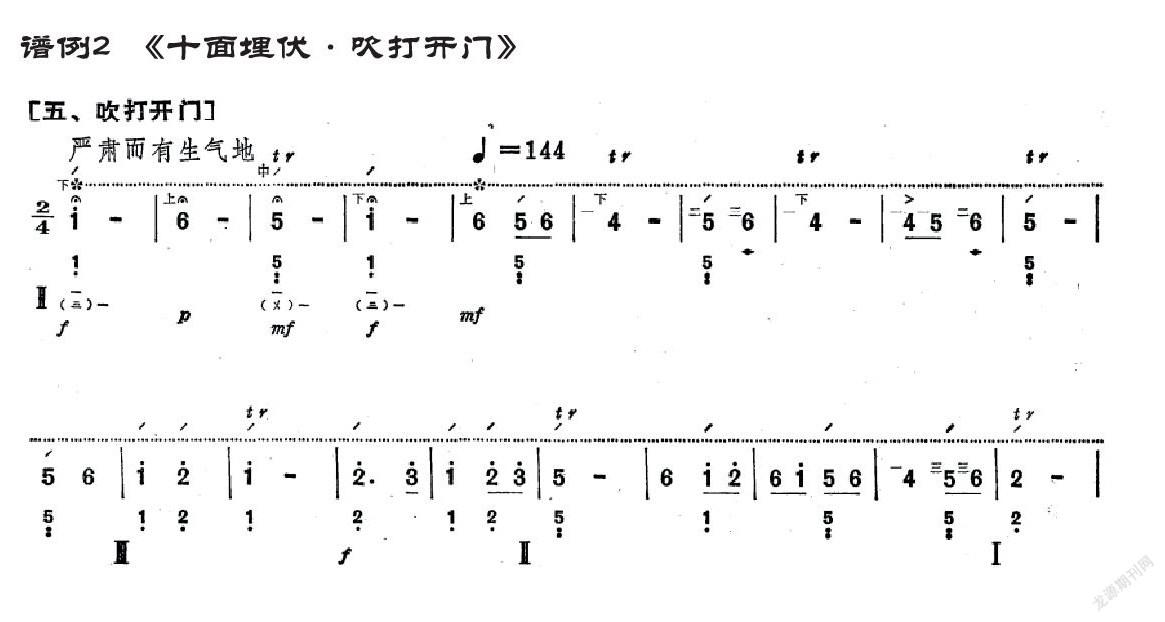

如《龙船》的听觉角度一般,《十面埋伏》《霸王卸甲》等传统的描写军事的曲目,也是不断变换讲述角度的。说书人体例中,说书人的语气是全知全能的,在曲子里面,我们除了能听到项羽别姬的悲凄,将士拖盔曳甲的慌乱,还能听到说书人的叹息声,以及适当的吸引听众、渲染气氛的声音。而左手“吟”起到的就是这样的作用,以《十面埋伏》“吹打开门”一段为例(谱例2):

《吹打开门》一段,譬如醒木一声,讲:三声擂鼓已过,楚汉陈兵。之所以在讲究力量开阖的武曲中运用极为细腻敏感的左手“吟”,是因为说书人的讲述,在讲述中必然是带着怀古之幽情的。因此,此处“吟”的功夫,就极为重要。钢丝弦替代蚕丝弦以后,“吟”技法的施用,力量细节发生了较大的变化。体现在钢丝弦替代蚕丝弦以后,左手“吟”的难度降低了。在想象中,金属弦坚硬,而蚕丝弦更柔软,从蚕丝到金属,难度要求应该是升高而不是降低才对。然而事实并不如此。金属制作出来的弦,它坚硬因而更加敏感,稍微的触碰便可以让它作出反作用力从而产生迅速的震动,产生共鸣。柔弱无骨的蚕丝弦,却正因为它的柔软、韧性(因而不易断裂)难以掌控。如《吹打开门》一段,需要使用左手“吟”是“快而大”。在丝弦上,快而大的“吟”相较于钢丝难得多。笔者自己也试奏过蚕丝弦,发现蚕丝弦有“不吃力”的感觉,不像钢丝一样容易驱使。应当说,钢丝坚硬因而一触即发,蚕丝柔弱无骨因而难以控持。多股缠绕、蚕丝本身的韧性、劲节的制作结构,让它的核心力量更难找到。

需要说明的是,左手“吟”技法在金属弦上既没有丢失,技术要领也没有变形。不过,由于金属弦较之蚕丝更敏感,更容易被“触动”,对演奏者的敏感度要求就降低了。不过,总的来说,只要训练得当,左手“吟”技法受材料变革的影响并不大。

(三)推覆轮

推覆轮是左手扳指(琵琶演奏技法俗语,双指配合改变弦张力的技法,比单指推拉稍微复杂一些)与右手轮指配合形成的技法,是改变弦张力取得过渡感的音的方式。传统技法中本来有两种,扳指、推拉,由于金属弦比较硬,因此只剩下推拉一种。从音效来说,扳指可以说是非常适合表现风骨力量的技法了。如以食指和中指配合的扳指,中指内推同时食指迅速外勾拉弦,过渡感的音出来了,但是并不拖泥带水;较之推拉弦,在听感上还多了阴阳相济的感受。当扳指与轮指配合,就产生了“推覆轮”,这一技法在刘天华根据《瀛洲古调》中片段加花作曲的《飞花点翠》的开头,就有实现:

推覆轮的演奏方法,是在左手指作“推”并再回“覆”的同时,右手作“长轮”。“推覆”,是用左手某一按指按在某一音位上后,将弦身向右推进,使弦音增高,并再回到原按音位上。在做向右推进并再回到原按音位的过程中,产生了滑音效果(先向上方音级滑高,再由上方音级滑回原按音级)。在长轮声中可以清楚地听出滑高又滑回的滑音效果。同时在音量、音色变化的配合下,使人体会到冬天阵阵朔风盖头扑面地吹来,松柏冬青等在北风怒号、雪花纷飞中挺立,显示着不畏风暴的英姿。

此处所记“左手某一按指按在某一音位上后,将弦身向右推进”,文字表述简略,根据林石城演奏《飞花点翠》的录像资料,扳指是双指配合下的推进,而不是单指的按音、推拉。双指一外拉,一推进,似乎“扳动”着琵琶弦。同样的动作,在蚕丝弦上所需力道比较适中;而到了金属弦上,因为金属弦太硬,就难以实现了,因此适宜改用单指的推拉。

在变化目的上,推拉和扳指一样都可以做到小三度、大三度的音高改变,在过渡感上也是一样,但是,由于推拉是或外拉或内推,弦只有或左或右的一个拉扯的运动方向,而扳指的运动,让弦身同时产生向左与向右的运动方向,阴阳相济就在此处产生。而单指的推拉,较之原先的“扳动”,少了阴阳相济的效果。

结语

笔者讨论的是琵琶乐百年来的音声审美变动,所依据的音乐材料,是有录音录像资料留存的各个传统流派的演奏。录音录像技术保存了很多老一辈的演奏声音,录像较多的有吕培原、林石城(林石城的演奏录像,许多曲目有蚕丝弦与钢丝弦两种版本,是典型的处于新旧材料交替的演奏家)④;录音材料,如华彦钧、曹安和、刘天华、吴梦飞、杨大钧、卫仲乐等等⑤。在这之后,西方音乐思想正式进驻,而传统音乐精神则开始让步;在这之前,传统音乐精神,尽管在华夷之辨、雅俗之分等重重争议中发展,它的内在精神却保持着恒定。“传统意味着历史承袭给今天的一些东西,它既包含着某些习惯性的方式,也包含着某些固定的观念;同时,它也必然包含着体现这些观念和方法的某些具体的表现形态。……音乐传统并不单纯是一个形态学方面的概念,它也是一个多层次的结构作为一个整体渗透在音乐艺术之中。民族的音乐传统应该包括某一个民族音乐的传统形态、传统观念和传统思维方式⑥。”

最后,笔者想要强调的是,本文仅以制作与材料(制式、弦的材料)的变化为起点,探讨以此引起的技法、音声审美的种种变化。音乐的演进牵涉到更多复杂的因素,以材料为变化链条的起点作讨论,是为了在回望传统的行动中,有一个抓手。相比于宽泛地感叹传统音乐的流失,不如以某几个抓手为触点,找寻传统音乐的根脉。琵琶乐由产生至今,曲调生成、踵事增华,材料不断革新,审美不断丰富,作为现代学人,我们有义务以回溯瞻望的心态,了解音乐发展的源头,并尽可能了解其原貌。观古知今,知来处,明去处,以此展望琵琶音乐的未来方向⑦。

注释:

③图片来源:[瑞典]林西莉:《古琴》,上海人民出版社,2019年,第59页。

④有学者认为,林石城既是传统流派的集大成者,也是最后一个具备流派意义精神的琵琶演奏家。“林先生是琵琶浦东派的传承人,在林先生之后,琵琶流派的真实含义几乎消失殆尽,从琵琶流派的角度来讲,林先生似乎是最后一位具有琵琶流派意义的传承人。”参见:张伯瑜:《骨干谱——琵琶流派形成的基础》,《中央音乐学院学报》2013年第1期,第25-28页。

⑤按理说,只留存录音材料的琵琶演奏家,应当按照传统流派来细分,但考虑到当时虽然划分流派,但流派之間是互相学习的,比如汪昱庭为汪派宗师,既曾向浦东派王惠生学,又曾向平湖派殷纪平学;曹安和既曾向杨荫浏学,属无锡派(杨荫浏从吴畹卿学),又从崇明派刘天华亲授。可见,流派在区分技法、旋律、风格之外,亦讲究派系之间互相学习。更详细的资料,可参看林石城:《琵琶教学法》,上海音乐出版社,1989年,第3、4页。

⑥李智萍:《音乐传统与人文精神》,《江西社会科学》2004年第10期,第165-169页。

⑦近年来,乐器制作界、琵琶演奏界,对丝弦的声韵多有探讨,如:“我们不妨以这两千多年积淀的丝韵高度作为参照坐标,看一看我们在‘钢弦时代一步步的发展,已经离‘丝弦之家有多远,走到了哪一个‘文化驿站,还将去向何方。”具体可参见沈正国、陈书明:《对中国乐器丝弦声韵的再认识》,《人民音乐》2020第3期,第52-56页。

参考文献:

[3]赵宋光:《论五度相生调式体系》,上海文化出版社,1964年。

[4][瑞典]林西莉:《古琴》,上海人民出版社,2019年。

[5]张伯瑜:《骨干谱——琵琶流派形成的基础》,《中央音乐学院学报》2013年第1期,第25-28页。

[6]林石城:《琵琶教学法》,上海音乐出版社,1989年。

[7]李智萍:《音乐传统与人文精神》,《江西社会科学》2004年第10期,第165-169页。

[8]沈正国、陈书明:《对中国乐器丝弦声韵的再认识》,《人民音乐》2020第3期,第52-56页。95A81FE3-6D7B-4118-A909-841E6BB411D6