“互联网+”环境下区域常态化建设与应用专递课堂的机制研究

杜玉霞 贺卫国 唐连章 李赞坚 甘耀明 王天昊

摘要:专递课堂是现阶段我国改善义务教育薄弱环节,促进区域义务教育优质均衡发展的重要方式。但许多区域建设与应用专递课堂却出现推进困难、效果不佳等问题。为此,基于在广东和吉林等区域的实践探索,调研梳理了区域推进专递课堂面临的三个核心问题,有针对性地构建了“互联网+”环境下专递课堂持续建设和常态化应用的三大机制,以期帮助区域摆脱当前困境,顺利开展专递课堂建设与应用。三大机制一是具有统筹调度、需求研判和协调满足功能的专递课堂组织领导机制;二是专递课堂支持服务机制,包括提升教师教学能力的支持服务机制、协同备课与教学反思机制、在线学习与教研支持服务机制、主讲教师访教机制等四个子机制;三是专递课堂激励保障机制,包含了多维教学激励机制、过程监控与交流评价机制、经费与资源保障机制三个子机制。希望三个互联互促的系统化机制的实施,能够保障“互联网+”环境下专递课堂的持续建设和常态化应用,推进区域义务教育的优质均衡发展,提高教育质量。

关键词:区域;专递课堂;常态化;应用;机制

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系广东省哲学社会科学项目“大规模在线开放课程的生命周期与发展动力模型研究”(项目编号:GD18CJY06)、教育部人文社科基金项目“在线学习者持续学习行为与动机模型研究”(项目编号:20YJA880020)研究成果。

一、引言

义务教育是关系每个家庭的最大公共产品,在长期不懈地努力下,中国义务教育实现了基本均衡,但义务教育发展不平衡不充分的矛盾依然存在,聚焦义务教育薄弱环节促进教育公平刻不容缓[1]。为了加快缩小城乡差距,构建“互联网+教育”新生态,教育部颁布了《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》,要求在各地以市县为主,加强专递课堂、名师课堂和名校网络课堂的应用,推进“互联网+教育”发展,发展更加公平更有质量的教育。农村薄弱学校和教学点是中国义务教育最薄弱环节之一,加快改善农村义务教育薄弱环节是事关中国教育事业发展全局的重点。据统计,我国仅小学教学点就有96456个,在读学生3842077人[2],这些教学点由于师资结构性短缺或学校规模过小导致师资不足,面临开不出开不齐开不好国家规定课程的严峻挑战,类似原因使得农村薄弱学校的开课问题严峻。专递课堂是由城镇学校或乡镇中心学校的优秀教师通过网络向教学点或农村薄弱学校的学生专门授课,或者为本校学生和教学点学生同步授课的方式,使教学点和农村薄弱学校可以开齐开好音乐、美术、英语、科学等国家规定课程的教学方式。实践表明,专递课堂是在师资短缺的情况下,现阶段能够有效解决农村薄弱学校和教学点开课问题的重要方式,能够满足基础教育阶段促进教育公平、提升教育质量的现实需求。

如何有效实施专递课堂这种新型教学模式受到一些学者关注,学者们对专递课堂的构成要素[3][4]、教学模式[5-7]、教学互动行为与互动效果[8-10]、教学规模与学习行为有效性[11]、存在的问题[12-15]、教学效果与评价[16-18]等方面的研究形成了一些成果,指导了专递课堂的教学过程,促进了教学质量的提升。然而,如何在区域层面有效建设和应用专递课堂,还缺乏系统研究;但这却是以区域为主实施专递课堂亟待解决的现实问题。为了使各个区域能够从实际出发,因地制宜地建设和应用专递课堂,必须解决区域实施专递课堂时面临的不同部门职责不清、管理不善、缺乏持续稳定的主讲教师、教学质量参差不齐等问题。为此,笔者结合近年来在广东省广州市、信宜市等多个市县和吉林省前郭县等区域开展专递课堂的实践探索,尝试构建能够使区域教育部门统筹整合各方面教育资源,持续建设和常态化应用专递课堂的有效机制,使农村薄弱学校和教学点能够开齐开好音乐、美术和英语等国家规定课程,提升教学质量,解除我国义务教育的薄弱环节,推进区域义务教育的优质均衡发展。

二、“互联网+”环境下区域常态化应用专递课堂的核心问题

(一)谁负责组织专递课堂的建设与应用

专递课堂是基于网络向农村薄弱学校或教学点进行实时双向互动教学的方式,理论上说,可以在全国范围内选择优秀教师主讲专递课堂。然而,专递课堂并非是连通主讲端和听讲端的师生那么简单,要将主讲教师、听课端师生组织起来,有针对性地为听课端學生教学,需要相关人员将教学需求方和教学提供者联接起来,并能够组织协调有关人员与资源,进行具体到学校、年级、学科乃至节次的需求对接,才能顺利开展教学。可见,谁来负责组织专递课堂的建设与应用,是“互联网+”环境下应用专递课堂需要解决的首要问题。教育部在《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》中指出,要以市县和学校为应用主体开展专递课堂应用。学校作为应用主体,虽然能够组织和调度本校的师生,但却没有权力和能力去组织调度其他学校的师资等资源。因此,在以县域为主推进城乡义务教育均衡发展的国家战略下,市县级教育部门应当负责组织专递课堂的建设与应用。

但是,区域教育部门设有多个业务部门,各有其责;表面上看,专递课堂建设与多个部门相关,实质上,却难以明确到底应由哪个部门负责牵头实施,这些业务部门之间是平等的同级关系,没有哪个部门能够调配使用或协调整合多个部门、多个学校的人员与资源开展好这项工作。例如,区域教育装备或教育信息管理部门一般负责“互联网+教学”环境建设,承担设备安装调试以及相关学校教师的软硬件技术应用培训,却不负责学科教研指导;教师进修学校或教研管理部门负责教师的专业能力培训提升和教研指导,却不负责区域教师等教育资源的统筹协调等;各个部门之间是平级关系,哪个部门也无权对其他部门的人员和资源进行安排调度。区域“在整体安排方面,缺乏相应的管理层对专递课堂整个系统宏观的把控、结构的梳理、具体的规划调度”[19]。这导致在实践中,区域面临多个部门的人力物力难以统筹调度,难以整合优化区域内的教育资源有效应用专递课堂。因此,区域教育部门必须明确哪个部门、哪些人负责区域的专递课堂建设和应用,明确责任与权利,这是建设专递课堂的基础。

(二)谁为专递课堂持续开课

专递课堂在解决教育薄弱环节方面的优势与功能是明确的,但是,哪些教师能为专递课堂开课却是模糊的、不确定的。对每个教学点或薄弱学校来说,每学期本校教师难以胜任,需要通过专递课堂开课的学科、年级、节次是很容易确定的。但是,谁来为本校的学生上课,这些学校自己却是没办法去安排和落实的,需要依靠兄弟学校的支持帮助。对于帮扶学校来说,组织本校教師为师资短缺的薄弱学校上一两次课,是容易落实的,领导做做宣传动员就可以完成。但是,薄弱学校和教学点需要的不是一节两节面向教师教学能力提升的教研课,而是面向学生需要完成国家规定的系统课程教学任务,对这些学生来说,专递课堂应该是以学期为单位,能够持续地学完某门学科课程的相对稳定的教学活动。要满足这些学校的持续开课需求,在许多学校教师工作繁重、人手不足的情况下,帮扶学校要在保质保量完成本校教学与研究等工作的同时,再安排本校教师去承担某门学科课程整个学期的专递课堂教学任务,是有困难的。可见,无论是需要专递课堂的农村薄弱学校和教学点,还是愿意帮扶这些学校的城镇学校,都难以规定谁来为哪些学校的专递课堂开课。那么,是不是由教育管理部门来确定谁为专递课堂开课呢?教育管理部门了解区域内的学校布局和师资情况,却并不了解每所学校教育教学的具体情况,不了解每位教师的具体教学任务与教学能力状况。可见,谁为区域内薄弱学校和教学点的学生以专递课堂的方式,完成某个学科课程的教学任务这个现实问题,必须在调查分析和系统研究的基础上,进行统筹协调才可能解决。

(三)如何保障专递课堂的开课质量

专递课堂的教学方式对习惯了为自己熟悉的学生面对面教学的教师来说,是全新的挑战,教师要对处于不同空间的学生通过网络进行有效教学,这对教师的学情分析能力、教学设计能力、信息化教学环境与资源的应用能力、教学活动的组织与教学过程的把控与调整能力等能力提出了新挑战。要解决专递课堂应用中师生差异大、教学系统性差[20]、主讲端与听课端教学进度不统一、主讲教师难以兼顾两地两个班的学生、教学互动性差等问题[21],保障专递课堂的开课质量,必须先解决以下关键问题:谁来为专递课堂的主讲教师和辅助教师提供适切的培训、教研等支持服务?谁来为专递课堂信息化教学环境的稳定运行提供保障服务?谁负责专递课堂教学过程的监控与教学质量评价?此外,专递课堂这种新型教学模式,随着教学点或农村薄弱学校学生使用平板电脑等智能终端,教学模式将会进一步变革,也会导致教学中出现一些新情况和新问题,如何及时把控和研究解决这些问题,都是专递课堂有效开展必须解决的问题。

综上可见,区域要有效开展专递课堂,必须建立能够有效调动各方面力量的系统化机制,从而使区域教育部门在调查厘清区域内相关学校开课需求等情况的基础上,做好顶层规划,整合区域内的教育资源,统筹调度人力物力和财力,为专递课堂的开展提供稳定的、切实可行的运行与管理机制,从根本上保障专递课堂的持续建设和常态化应用。

三、“互联网+”环境下区域持续建设与常态化应用专递课堂的机制

“专递课堂”强调专门性,是由其他学校的教师针对农村薄弱学校和教学点开不出开不足开不好国家规定课程的问题,采用网上专门开课或同步上课、利用互联网按照教学进度推送适切的优质教育资源等形式,帮助其开齐开足开好国家规定课程,促进教育公平和均衡发展。要通过专递课堂为农村薄弱学校和教学点的学生提供有针对性的系统的学科课程教学,区域教育管理部门,必须解决好谁来组织递课堂的建设与应用,谁来为专递课堂持续开课,如何保障专递课堂的教学质量等核心问题。专递课堂的建设和应用涉及的管理部门、学校、教师、学生及相关人员超越了传统的教学组织与管理方式与范围,必须围绕如何解决“互联网+”环境下专递课堂建设与应用面临的三个核心问题着手,通过教育管理与教学组织等机制的创新,保障“互联网+”环境下专递课堂的持续建设和常态化应用,通过机制创新推进县域内城乡义务教育均衡发展。

(一)专递课堂的组织领导机制

完善的组织领导机制,可以有效发挥统筹调度区域内各部门人力、物力和财力的功能,综合研判区域内的专递课堂需求,协调各方面教育资源,充分满足教学点和薄弱学校的开课需求,为专递课堂建设与应用提供强有力的组织支持。

1.统筹调度功能

组织领导工作组要发挥统筹调度区域内各部门人、物力和财力的功能。区域经济社会的发展变化和人口动态流动及其结构变化,影响区域内教育规模和教育需求的变化。各级政府特别是区域政府对教育事业的投入状况、教育政策、学校与教师队伍配置等情况的变化,都会引起学校规模与发展需求的变化。为了有效建设和应用涉及众多管理部门、多所学校与师生等教育要素的专递课堂,需要统筹调度和整合运用区域内的各种教育资源,提高各部门的协同工作效率。因此,建立区域组织领导机制,成立专门的专递课堂组织领导工作组是区域应用专递课堂的组织前提。工作组的组长应由当地政府主要领导担任,主要组员应由教育、财政、工信、人社等相关部门领导担任。工作组全体成员应及时学习国家发展基础教育事业的有关方针政策,充分认识专递课堂在解决义务教育薄弱环节中的重要作用与意义,调研掌握本区域义务教育发展的现状与问题,深入把握区域持续建设和常态应用专递课堂面临的挑战与机遇。同时,要主动调研其他区域开展专递课堂的优秀做法与经验,分析研判本区域开展专递课堂面临的具体问题,组织调动各方面力量,协调各部门通力协作,统筹规划区域内专递课堂的实施工作,制定专递课堂建设与应用方案,切实开展专递课堂的持续建设和常态化应用。例如广东省信宜市,是典型的山区县级市,学生数小于100人的教学点达225个,为了使这些教学点开足开好课,在市政府支持下,确定了由市教育局全面统筹、市直小学分片区牵头、乡镇(街)中心学校协助部署、其他农村小学积极配合的实施方案,不仅成立了专递课堂实施领导小组,还在19个镇(街)的中心学校成立了专递课堂教学和技术保障领导小组,对领导小组的工作职责进行了明确划分,教育局教育装备中心和教研室负责“专递课堂”实施、培训等相关工作的安排、指导与督查,教研员和帮扶学校负责专递课堂的教学研究与指导等工作。

2.需求研判功能

组织领导工作组需要综合研判确定区域内学校对专递课堂的具体需求。为此,组织领导工作组要全面了解区域内各个教学点和薄弱学校的教学现状,掌握各学校开不出开不齐开不好的学科课程状况,摸清区域内需要以专递课堂模式开课的学科、年级与开课次数,调查区域内城镇学校和乡镇学校的教育教学情况,掌握这些学校的师资队伍结构、教师的信息化教学能力和教研能力等状况。在调查分析的基础上,组织领导工作组要安排教研部门组织各学科教研员,在统计分析有应用专递课堂教学需求学校的数量、学校师资、班级人数以及环境建设等情况,初步研究确定需要开设专递课堂的学校名单,明确需要开课的具体学科、年级以及开课次数。然后,由工作组组织专家和各学科教研员,会同信息化建设部门等相关人员,综合分析研判具体需要开课的学科、年级和开课数量,研究决定开课的方式和结对学校及开课教师等。例如工作组通过对相关学校学生情况的分析,确定是应用“点对点”还是“一点对多点”专递课堂模式,在保障教学质量的前提下,确定专递课堂的教学对象和规模。工作组在需求调查与系统分析的基础上,通过与有专递课堂需求的学校管理人员的进一步沟通协调和统筹安排,就可以比较科学合理地确定区域内学校当年需要开设专递课堂的各个学科、具体年级、参与学校与开课数量,为专递课堂有效开展做好前期准备,为有计划地组织帮扶学校和组建主讲教师队伍奠定基础。

3.协调满足功能

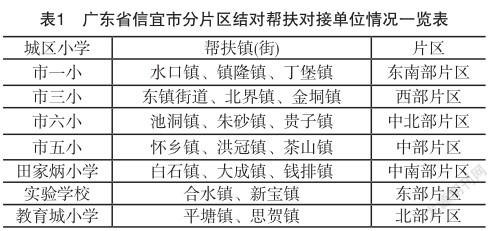

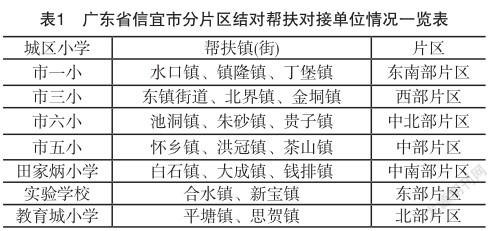

专递课堂是否能够顺利开展,关键在于是否有足够多的优质学校和优秀教师愿意主动参与,是否能够为教学点和薄弱学校提供持续的教学服务,这是建设和应用专递课堂的关键问题。如果一学期仅开设两三次专递课堂,教育管理部门通过宣传动员等方式,可以在有关学校和教师的积极支持下顺利完成。但是,当需要长期常态化应用专递课堂完成薄弱学校和教学点学生的正常教学任务时,这么繁重的教学任务难以通过宣传动员等临时性措施解决。组织领导工作组要对区域内需要以专递课堂开课的各个教学点和农村薄弱学校的各个学科、年级、班级人数等需求情况的归类分析,分学段、分学科统筹调度区域内的优质学校和优秀教师等资源,例如组织领导工作组可以通过教师自主报名、学校选拔,教育管理部门组织人员综合考查教师的师德修养、教学能力、信息化教学水平等综合能力的基础上,遴选优秀教师建立专递课堂的主讲教师队伍。通过类似方法,使城镇的优质学校和优秀教师与农村薄弱学校、教学点之间建立起稳定的帮扶关系,对帮扶学校和帮扶教师给予一定的政策与财政支持,使这些学校和教师能够为帮扶对象提供充分的教学教研支持与帮助,持续建设和常态化应用专递课堂,提高帮扶对象的办学质量。例如,广东省信宜市专递课堂领导工作小组,在对区域19个镇(街)的学校基本情况和需要以专递课堂开课的情况进行调研后,结合区域教育现状,组织信宜市区的7所优质学校带动其他城镇学校,以分片区的方式进行城乡学校结对帮扶,如表1所示。

区域内城乡学校或优质学校与薄弱学校建立结对帮扶关系后,必须进一步落实帮扶课程,形成授课方案,才能使帮扶落到实处。例如,信宜市北界镇,在市领导小组的协调下,组织镇里的北界镇中心小学和高坡中心小学,为该镇的教学点开设音乐、美术学科的专递课堂,制定了课程设置与课时计划,具体如表2所示。计划表使北界镇中心小学与高坡中心小学的教师明确了教学任务,使这两所学校帮扶的教学点明确了对接学校,双方可以根据课表及时沟通开课事宜。

(二)专递课堂的支持服务机制

专递课堂这种新教学方式,无论是其教学组织与实施,还是教学过程监控与管理,或者是教学评价等,对教育管理部门、参与学校、教师、教学管理人员等都提出了新挑战,区域教育部门必须建立科学合理的支持服务机制,才能使各相关部门和有关人员应对这些挑战,顺利实施教学。

1.提升教师教学能力的支持服务机制

专递课堂对教师的能力素质提出了新挑战和新要求,为了应对这些挑战与要求,教师必须学习新技能,探索新方法,接受专门学习或培训以胜任专递课堂的新型教学方式。区域教育管理部门要组织有关部门和学校,为教师提供适切的支持服务。专递课堂独特的教学方式,要求教师必须了解这种“互联网+教学”的新特点和新规律,掌握运用新型教学环境与资源的能力,掌握双师同时授课的方法和协作教学的策略。对主讲教师来说,在与听课端学生空间分离的新型教学情境下,充分兼顾本地学生和远端学生的情况有效教学,必须适应新环境,创新性地设计、组织和调控教学活动。对辅助教师来说,要熟悉“互联网+教学”环境与资源以组织和引导学生有效参与教学活动,必须与主讲教师通力协作,需要提前了解并理解主讲教师的教学设计意图和教学活动流程,教学过程中及时组织学生以适当的方式与主讲教师互动,保障教学活动的顺利实施。可见,主讲教师和辅助教师要胜任专递课堂的新型教学方式,必须及时提升专业能力。区域教研部门要制定研修制度,安排教研人员及时调查了解教师的能力提升需求,做好培训和研修规划,整合多方面专业发展资源,根据教师的教学能力状况和培训需求,设计培训内容,组织研修活动,通过专家讲座、主题研讨、集中培训、自主研修等多种形式,提升教师的专业能力。

区域教育部门应以专递课堂建设和应用为契机,建立促进城乡教师一体化发展的支持服务机制。从短期看,专递课堂要解决当前城乡义务教育发展不均衡,农村教学点由于师资短缺开不出开不齐和开不好课的问题;从长期看,随着《国务院办公厅转发教育部等部门关于教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法(试行)的通知》《教育部等五部门关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》等政策的颁布实施,边远贫困地区、农村地区的师资结构性短缺的问题将会逐步得到解决。因此,专遞课堂是农村义务教育优质均衡化发展的阶段性措施,而提升教师特别是教学点和薄弱学校教师的专业能力与素质却是长久之策,各区域在实施专递课堂时,要以专递课堂教学为契机,促进城乡教师能力素质的共同提升。区域教育管理部门要分析调研区域师资队伍建设现状,分析师资力量的优势与不足,通过建设主讲教师队伍,为区域培养一批具备良好信息化教学能力的优秀教师,通过“传、帮、带”等多种形式,引领本校、教学点和薄弱学校教师能力的提升;通过对专递课堂接收端教师的引领帮助,逐步建设一批专业能力过硬,能够胜任教学点亟需学科教学的教师。

教研管理部门要组织开展以解决实际问题为驱动,教师能力提升为目标的研修活动。定期组织主讲教师、辅助教师分别按学科、年级等建立研修小组,设立组长组织各小组定期听课评课,及时分析研究教学中的新问题与新情况。为了提高研修的针对性和效果,各学科教研员要积极参与各小组的研修活动,定期开展跨组的区域主题教研或专题学习活动,使教师在自主提升专业能力的过程中,能够通过同伴之间的交流研讨,观摩借鉴同伴解决问题的方法和经验,间接吸取他人经验与教训快速成长;通过观摩视频课例等方式,及时学习前沿研究成果和集体备课、协同备课等活动,开展教学研究。

2.协同备课与教学反思机制

如何在“互联网+环境”下以专递课堂这种新模式有效教学,是需要通过大量实践探索才能解决现实课题,需要主讲教师、学科教研员与辅助教师等相关人员协作努力。建立教研员与主讲教师、辅助教师以及专家的协同备课机制,促进专递课堂教学质量的提高和教学方法的创新。区域教育管理部门,要建立教研员组织协同备课的制度,教研员要组织引导主讲教师和辅助教师,在课前开展常态化的协作备课活动。同时,能够根据课程的学段或学科等特征,建立10人左右的备课小组,设立组长,由组长及时了解组员反映的突出问题,定期组织一次集中备课,解决主讲教师与辅助教师在协作备课中出现的问题。教研员要主动参与和指导小组的集体备课,通过查阅集体备课的视频等资料,及时发现协同备课中出现的困难,分析整理突出问题,针对这些问题,组织本区域所有教师参加以现场+网络研讨方式的举行协同备课示范教研会。协同备课会可以每月举行一次或一学期举行多次,备课会上,要安排各小组针对协同备课中出现的问题,分小组汇报,在开展组间交流研讨的基础上,专家有针对性进一步指导,使所有教师在具体的问题情境中,掌握专递课堂教学设计的重难点,了解协同备课的方法与要领。例如,2021年5月,广州市江南外国语学校的唐老师在以专递课堂向本校和贵州黔南州瓮安县六中八年级学生讲授《壶口瀑布》这节课前,两校老师和教研员从4月份开始进行了多轮协同备课。起初,在广州市电教馆组织下,唐老师先与瓮安六中的李老师一起在线分析两校学生的学情与差异状况,分析教学目标和教学内容,确定教学目标与教学重难点。在此基础上,唐老师进行教学设计,把教学方案初稿发给李老师后,两位老师一起研讨方案的可行性和合理性,共同讨论修改教学设计方案。通过两位教师的多次协同备课,形成了这节课的教学设计方案,唐老师据此制作了课件。接着,为了实现高质量的专递课堂教学,广州市电教馆邀请了广州市语文学科教研员和信息技术学科教研员,协同指导教学方案和课件,提出修改意见。唐老师根据意见修改完成教学方案后,广州市电教馆再次邀请两门学科的教研员、高校教育技术学专家,进一步协同指导备课,唐老师根据多方指导意见和建议,调整了教学流程,增加了两校学生互动交流等环节。通过协同备课,唐老师在充分了解学情的基础上,组织了合适的教学资源,选择了恰当的教学策略,使教学活动既能够适合两校学生的具体情况又能确保教学目标的实现。这次协同备课不足的是,贵州的李老师由于工作冲突未能参加最后一次集体协同备课,江南外国语学校在协同备课过程没有对研讨的真实过程进行录像或在线分享,没有发挥这节课进行多方协同备课的示范与辐射效应。

任何教学都不完美,都有值得总结的经验教训和改进的空间,专递课堂是教师在新教学环境下,与辅助教师协同为本地和远端学生进行线上线下融合的教学方式,这是教学方式的新探索,还缺乏成熟理论的指导。在教育环境和学生差异较大的情况下,不同学校不同教师在专递课堂教学中会遇到的不同问题和困难,若主讲教师和辅助教师在每次授课后,能够抽空共同反思教学活动,对于提高教学质量具有积极的现实意义。区域可以设立专递课堂教学反思制度,例如设计专递课堂的教学反思模板,要求主讲教师与辅助教师在每次共同反思后,在线分享反思结果。安排区域学科教研员或帮扶学校的教研负责人,定期检查主讲教师与辅助教师的教学反思日志,及时分析以发现存在的典型问题,不定期组织开展本学科或跨学科的教学反思研讨会,支持教师能力的提升和教学质量的提高。

3.在线学习与教研支持服务机制

基于“互联网+”的专递课堂,在教学中会生成大量学习资源和教研资源,这些资源是师生进一步学习和教研的真实而宝贵的资源。区域教育部门,要将这些资源及时录制分享到在线平台。例如区域可以依托国家或省市的基础教育公共服务平台等平台,建设区域网络学习平台和网络教研平台,建立在线学习与教研支持服务机制,支持引导学生利用在线资源自主学习,组织教师开展在线教研,促进师生共同发展。专递课堂是基于网络开展的远程实时课堂教学,受到时间与距离、学生差异等方面因素影响,教学难以兼顾到每一位学生的学习进度,在教学时同步录制教学活动生成教学视频,一方面可以方便学生进行回看和复习巩固;另一方面也为主讲教师和辅助教师进行教学反思提供了客观依据,为其他教师开展专递课堂教学提供真实完整的教学案例。区域教育管理部门,应指定专门人员管理在线学习与教研平台,组织教师定期在线答疑,安排学科教研员定期组织主题研讨等在线教研活动,促进教师和学生在网络学习空间发展和成长,既弥补专递课堂由于教学对象多且跨空间教学导致的互动性不足等缺陷,又拓展教师的专业发展空间和学生的学习空间,促进专递课堂教学质量的提高。

4.主讲教师访教机制

专递课堂中学生由于不熟悉主讲教师,容易产生疏离感,虽然主讲教师一般都会在上课前了解远端学生的学习风格与学习状况以及远端的教学环境、当地教师的信息技术应用等教学能力状况。但是,这种交流和了解是有限的,学生难以与主讲教师建立亲密的师生关系。有学者研究发现[22],教师与学生的情感距离对小学生的学习心理存在显著影响,小学生对教师的态度中的情感成分会影响学生的学习动机,小学生对自己感到亲近的教师所教的学科会产生更多的学习兴趣,更愿意通过自己的不懈努力在学业上获得成功。专递课堂中师生隔着屏幕,日常也很少有机会接触,学生与主讲教师之间缺乏情感交流[23]。为了解除遠端学生对主讲教师的陌生感,增强与辅助教师的了解以提高协作教学效果,区域教育管理部门应建立主讲教师的访教机制。通过政策与财政专项支持等方式,组织城镇的主讲教师能够抽空进入帮扶教学点或薄弱学校,与当地师生进行面对面座谈交流或现场授课,增进师生之间的了解;也可以利用网络,由主讲教师组织远端学生开班会或主题交流等方式,增强师生之间的情感交流。通过访教机制,使远端学生更加熟悉主讲教师,激发学习动机和学习兴趣,提高学习临场感。访教也可以增进主讲教师与辅助教师之间的了解,使互相之间的配合更加默契,协作更加高效。

(三)专递课堂的激励保障机制

1.多维教学激励机制

激发每一位教师的主动性和创造性,是专递课堂成功的关键。区域教育管理部门和相关学校,为了促进教师主动建设专递课堂,应改革教育管理制度,建立激励机制,对做出突出贡献的教师给予表彰或奖励,引导优秀教师主动加入主讲教师队伍,积极开展教学创新。例如可以在教师的年度考核评价和评优评先中体现专递课堂贡献的方式,从物质和精神两方面激励主讲教师。例如,吉林省前郭县专递课堂项目组规定,各学校应对参与专递课堂的教师教学工作量,在原教学时数的基础上,乘以1.5倍系数,肯定教师开展专递课堂所投入的时间与精力;在评优评先方面,为了激励更多教师主动参与专递课堂教学,各学校每学期进行一次专递课堂的评优活动,鼓励积极参与的教师并评选优秀颁发证书。区域教育管理部门,还可以在职称评定和评优评先中对有专递课堂教学经历的教师制定优先措施,从多方面调动城镇教师开展专递课堂教学的积极性。

2.过程监控与交流评价机制

专递课堂是在“互联网+”环境下借助录播设备开展的异地实时授课,教师非常需要教研员、督导、同行的听课指导,但由于地理位置等因素制约,相关人员难以经常前往各个教学点现场听课评课。区域教育部门可以建设集教学、教研与管理为一体的区域网络教育平台,一方面安排专门人员,利用大数据和智能技术,实时监控专递课堂的教学过程,一旦发现问题,便及时提供电话指导或安排技术人员解决问题;另一方面,安排教研员等相关人员在线听课,及时发现教学中出现的问题,课后通过評课和交流沟通,有效解决教学中出现的问题。过程监控和交流评价制度的常态化实施,需要建立具体的实施制度,例如要求各乡镇负责技术支持和教学监控的人员应填写教学过程日志,区域的相关负责人员,要定期检查各乡镇的教学过程日志,整理普遍性问题和典型问题集中解决。另外,为了充分发挥评价反馈对提高教学能力和提高教学质量的积极作用,区域应组织各乡镇人员,利用在线录播设备,录制每节课的教学视频,上传到区域网络教育平台,共享给区域内或全国的教师同行,使其他教师可以自主观摩点评,主动参与交流评价。开放的交流评价机制既可以使区域内外的教师随时随地参与课例观摩研讨,也使授课教师能够获得多方面的评价反馈,更好地改进教学。区域教育部门还可以在区域教育平台上设立优质课例排行榜或特色课例排行榜,激发教师的争优意识,通过评价推选出优秀课例,在更广的范围用乃至全国公开推广,拓展交流评价的广度和深度。

3.经费与资源保障机制

专递课堂的常态化应用,需要持续的经费投入和有形无形资源的保障。区域教育管理部门应在争取国家、省级政府部门财政对本地教育投入的基础上,制定专递课堂的专项建设经费投入计划,每年确保一定比例的财政支出专款用于专递课堂建设,使面向相关学校、教师等相关人员的激励政策落到实处,及时兑现评优与考核评价的奖励,为教师培训、系统设备运行维护、教学研究等提供充足的经费保障。在专递课堂满足相关学校基础性教学需求的基础上,区域应投入经费支持农村薄弱学校和教学点提升教师能力素质,与结对学校教师协同开发适合区域特点的本土化教学资源或者对已有教学资源进行二次开发,为农村薄弱学校和教学点提供适切的教学资源;支持教师和学生利用教学资源开展个性化教与学活动,探索更加适合本地情况的教与学方式,不断提升教学质量。

四、结语

农村薄弱学校和教学点是中国义务教育的薄弱环节,这些学校的开课状况与教学质量,直接关系到中国高质量教育体系的建设,关乎国家教育事业的全局发展。专递课堂能够解决教育发展状况差异巨大的不同地区农村薄弱学校和教学点的开课问题,对于促进区域教育公平和优质均衡发展具有重要意义。为了发挥专递课堂在改善我国义务教育薄弱环节中的重要作用,在实践探索基础上通过系统研究,从区域层面构建了“互联网+”环境下专递课堂的持续建设和常态化应用的组织领导机制、支持服务机制和激励保障机制三大机制。期望通过组织领导机制的统筹调度、需求研判和协调满足功能的发挥,使区域教育部门能够做好区域专递课堂建设与应用的顶层规划;期望通过提升教师教学能力的支持服务机制、协同备课与教学反思机制、在线学习与教研支持服务机制、主讲教师访教机制等四个子机制的协同作用,为区域建设应用专递课堂提供完善的支持服务机制;期待通过多维教学激励机制、过程监控与交流评价机制、经费与资源保障机制三个子机制共同作用,有效激励和保障专递课堂的持续建设和常态化应用。区域层面专递课堂建设与应用机制的实施,不仅能够推动区域义务教育优质均衡发展,也能够促进城乡义务教育的一体化发展,助推我国高质量教育体系的建设。

参考文献:

[1] 教育部 国家发展改革委 财政部.关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/ A05/s7052/202106/t20210630_541230.html,2021-06-25.

[2] 教育部.小学校数、教学点数及班数[EB/OL].http://www.moe.gov. cn/jyb_sjzl/moe_560/jytjsj_2019/gd/202006/t20200610_464555. html,2020-06-09

[3] 薛杨.专递课堂应用的要素分析与模式探究[J].吉林教育,2017,(44):41-42.

[4][19] 甘耀明.面向农村教学点的专递课堂[M].广州:华南理工大学出版社,2020.

[5] 沈俊汝,郭绍青等.宽带卫星联校的应用模式及实践效果研究[J].现代教育技术,2019,29(10):66-73.

[6] 韦海铭.基于“一校带多点”的专递课堂项目联通式发展策略与实践[J].教育信息技术,2019,(10):39-42.

[7] 郭力丹.专递课堂教学模式的构建与实施[J].新教师,2021,(5):21-22

[8][23] 韦怡彤,王继新等.同步互动专递课堂中教学互动行为案例研究——以一年级美术课”画马路”为例[J].现代教育技术,2019,29(12):41-47.

[9] 张伟平,陈梦婷等.专递课堂中师生互动对课堂学习效果的影响——以崇阳县小学美术专递课堂为例[J].电化教育研究,2020,41(8):90-96.

[10] 郭炯,杨丽勤.协同与交互视角下的同步课堂:本质、困境及破解路径[J].中国电化教育,2020,(9):89-95.

[11] 陈实,苟杰婷等.专递课堂教学点规模与学习行为有效性相关分析——以湖北省咸宁市崇阳县小学音乐专递课堂为例[J].中国电化教育,2019,(12):47-52+60.

[12] 王忠华,张鸽子等.咸安“1+2”同步课堂互动问题与对策研究[J].现代教育技术,2017,(2):59-64.

[13] 王笑农,茅锐.”专递课堂”辅助教师适应性问题研究[J].甘肃广播电视大学学报,2020,(6):73-76.

[14] 邹慧明,贺宇虹.教育精准扶贫背景下的专递课堂:成效、问题及优化[J].课程·教材·教法,2021,41(4):58-65.

[15] Wilson G,Stacey E.Online interaction impacts on learning:Teaching the teachers to teach online [J].Australasian Journal of Educational Technology,2011,20(1):33-48.

[16] 刘博伟.三点提升“专递课堂模式”的实效性[J].中国教育学刊,2019,(4):105.

[17] 胡小勇,曹宇星等.“三个课堂”促进新时代教育公平发展的研究[J].中国电化教育,2021,(10):1-7.

[18] 张妮,杨琳等.支持“三個课堂”应用的城乡教师共同体模型及应用研究[J].中国电化教育,2021,(9):122-130.

[19] 黄威荣,杨晓娟.基础教育优质资源共享中专递课堂的困境及应对[J].教学与管理,2021,(28):1-4.

[20] 张鸽子.面向农村教学点的同步课堂互动策略应用研究[D].武汉:华中师范大学,2017.

[21] 杨慧河,张铁良.如何做好中小学“同频互动课堂”应用工作——以巴彦淖尔市为例[J].中国教育信息化,2017,(3):40-41.

[22] 杨继平,高玲.小学生学习心理与师生关系的现状调查研究[J].教育研究,2005,(1):63-68.

作者简介:

杜玉霞:教授,博士,研究方向为智慧教育、教师教育信息化、STEAM教育。

贺卫国:副教授,博士,研究方向为计算机教育应用、在线教学、思维训练。

唐连章:高级工程师,硕士,研究方向数字化校园、智慧教育。

李赞坚:中学高级教师,学士,研究方向为人工智能教育应用。

甘耀明:中小学正高级教师,学士,研究方向为信息化与基础教育均衡发展、专递课堂建设与应用。

王天昊:中学一级教师,硕士,研究方向为中小学信息化教育、教师专业发展。

Research on the Regional Mechanism of Continuous Developing and Applying Special Delivery Classroom in the “Internet +” Era

Du Yuxia1, He Weiguo2, Tang Lianzhang3, Li Zanjian4, Gan Yaoming5, Wang Tianhao6(1.School of Education, Guangzhou University, Guangzhou 510006, Guangdong; 2.Information College, Guangdong University of Finance Economics, Guangzhou 510320, Guangdong; 3.Guangdong Educational Technology Center, Guangzhou, 510003, Guangdong; 4. Guangzhou Educational Technology Center, Guangzhou 510091, Guangdong; 5.Xinyi Teacher Development Center, Maoming 525300, Guangdong; 6.Qianguo Teachers Further Education School, Songyuan 131100, Jilin)

Abstract: Special delivery classroom is an important way to improve the weak part of compulsory education and promote the balanced development of regional compulsory education. However, in many regions, the development and application of special delivery classroom are difficult to promote, the effect is not good. According to the research and practice of exploration in the relevant regions in Guangdong province and Jilin province, the thesis sums up the three core problems in regions to promoting the“Internet +” delivery class. Then the paper puts forward the three kinds of mechanisms to help the areas build and apply special delivery classroom continuously and smoothly. Three major mechanisms include the organization and leadership mechanism, service supporting mechanism and incentive & safeguard mechanism. The authors expect the implementation of the three major mechanisms can help all regions continuously develop and apply the special “Internet +” delivery class, so that the whole country can promote regional quality of compulsory education balanced development and improve the quality of education.

Keywords: region; special delivery classroom; continuous; application; mechanism

收稿日期:2021年11月16日

责任编辑:李雅瑄