同治《上海县志》版本考释及辛未本、壬申本考异

夏汇丰

上海一名始见于宋。入元后,航运贸易发达,人口随着商业的繁荣而大增。至元二十八年(1291年),正式设立上海县。然而,直到明代,上海县才有方志。“县之有志,始创于明洪武顾彧,宏治间郭经成之。其后郑洛书、颜洪范、史彩、李文耀、范廷杰重修者五。”(此处“宏”字避清高宗爱新觉罗·弘历名讳)。清嘉庆十九年(1814年),时任上海县令的王大同主持续修嘉庆《上海县志》(以下简称《嘉庆志》)。在其后近六十年的时间里,上海经历租界设立、口岸开放以及太平天国运动、小刀会起义等事件,过往的数种《上海县志》早已不能反映当时上海的面貌,急需修订一部新的方志。于是,由时任上海道台应宝时主持、俞樾总纂的同治《上海县志》(以下简称《同治志》)应需而生。

一、应宝时、俞樾与同治《上海县志》

应宝时(1821—1890年),浙江永康人,字可帆,又字敏斋,号适园,室名射雕山房、豆花疏雨山房。道光二十四年(1844年)中举人,同治四年(1865年)代理上海道,同治五年(1866年)二月补授上海道实缺。同年七月在上海南园(即也是园)设志局,着手准备编修新志,聘请俞樾担任总纂。同治九年(1870年)春,应宝时升任江苏按察使,遂离开上海县。

俞樾(1822—1907年),浙江德清人,字荫甫,号曲园居士,清末著名文学家、经学家。道光二十四年(1844年)中举人,道光三十年(1850年)中庚戌科进士,曾任翰林院编修。俞樾与应宝时年岁相近,又是同科举人、浙江同乡,与之保持着较为密切、友好的关系。在现存的46 封俞樾与应宝时的往来信札中,涉及修志事宜的多达24 封。通过这些信札,可以了解《同治志》编修过程中的一些细节:

其一,修志过程曲折。在志书编修的整个过程中,俞樾几乎不在上海县。同治五年(1866年)七月新志始编时,俞樾正在苏州紫阳书院主持教务。在与应宝时的通信中,俞樾提到将在九月初到上海与应宝时会面交流。同治六年(1867年)正月,又到上海南园志局,与分纂起草大纲草稿。后因经费短缺,上海南园志局解散,俞樾便携稿回苏州。同治七年(1868年)俞樾又携稿由苏州奔赴杭州,担任诂经精舍主讲。直至书稿勘定,在苏州臬台雕版印刷。必须一提的是,俞樾并不是空挂总纂名衔,而是较多参与具体事务。仅《建置》一卷就三易其稿:

“见在紫阳试卷亦须批发……”

“弟意九月初,准可到沪畅述契阔。”

“弟明年改就诂经,或留苏,或回浙,未定。”

“前呈之《建置志》《兵防志》并求仍寄还,以尚须增添也。”

“顷又查得《建置志》中须附入义冢,乞将前呈之《建置志》一并附还。”

“《建置志》中子目有邮铺、善堂、会馆、义塚等,而原稿均无之,忘即补录寄下,日内正从事于此也。”

其二,编修态度严谨。为了修好新志,俞樾曾多次向应宝时借阅多部包括前几部旧上海县志在内的参考书籍,请他雇专人往来于苏州与上海之间递送;并请应宝时派人实地勘察地情:

“闻近时志书《扬州府志》《广东通志》均经阮文达鉴定,有《史》《汉》笔意,沪上有其书否,能得一二佳本作为楷式,或较易见长也。”

“局中倘有陈府志(国朝史、李二县志如有之,亦求寄下),亦望寄示。”

“范志十六本弟处止十四本……其史、李二志局中既有其书,乞全寄下。”

“……其五年间开吴松江一案已钞得否……又云有俞塘案亦须查明……”

其三,对涉外事件谨慎。应宝时、俞樾两人多次在往来书信中探讨新志的体例和编修进度。对新志中涉及外国事务的内容,俞樾尤为谨慎。

“至与外夷交涉事似少述为宜,不特国体所关,难于下笔,且以一时权宜之计而垂之志乘,使彼中人永远执为口实,更有所不可也,高见以为何如?”

“鄙意外国人冢墓即可……然不知外国人以为何如,尊见同否,乞示悉。”

其四,俞樾对编纂、校勘之外的修志事务也很关心。如其在新志编修初期就向应宝时推荐刻工。

“再者,将来付梓须用手民甚众,弟处有熟识者,如可分任其役者,届时当令其来沪也,并望酌示。”

二、同治《上海县志》的版本

《同治志》是所有现存旧上海县志中卷数最多、内容与体例较为完备的一部,也是封建王朝背景下编修的最后一部上海县志,历来受到学者和使用者的好评,被誉为清代名志。经考查,《同治志》共有三个版本,即同治十年(1871年)本、同治十一年(1872年)本和光绪八年(1882年)本。

(一)同治十年(1871年)本

这是初印本。正文三十二卷图说一卷叙录一卷,共计三十四卷,十六册。框高18 厘米,宽12.8厘米,半叶十二行,行二十三字,四周双边,白口,单鱼尾。副页刊有“同治岁次辛未刊于吴门臬署”十二字牌记。前有应宝时、涂宗瀛序。避清圣祖、世宗、高宗、仁宗、宣宗、文宗、穆宗以及端慧皇太子讳,用方框圈出避讳字。也称辛未本。

(二)同治十一年(1872年)本

这是二次印本。正文三十二卷图说一卷补遗一卷叙录一卷,共计三十五卷,十六册。板式、行款、避讳同初印本,开本略大。该本于辛未本牌记后插入一页,刊有“同治壬申夏六月南园志局重校本”十四字篆文牌记。也称壬申本。

(三)光绪八年(1882年)本

这是三次印本。正文三十二卷图说一卷补遗一卷叙录一卷,共计三十五卷,十六册。板式、行款、避讳也和前两个版本相同。于壬申本重刊牌记页后插入一页,刊有上海县儒学洒扫局接收板片、补刻嵌字的说明文字。为便于说明,笔者引录如下:

……得本县志书板片全部,现因县署房屋狭窄,无从堆储……贵绅董请烦查收,妥为收藏,以免损失……

是志初蒙应升宪在吴门臬署集资刊就,越岁发还属监理。分修诸君重校杂记、遗事门,增删数则,由局印行,乃南园重校本也。志板全部送县弆藏。瞬经十载,莫邑侯发学堆储,查点损蚀,补刊三卷四页九百七十字,十三卷二十二页三百七十五字,外嵌补一千一百九十三字,补全刷印工料并制书架,藏庋尊经阁等费,司事垫出,不另筹捐,附记于此。光绪八年壬午十月,洒扫公局司事同启。

《同治志》初印本和二次印本的出版,仅仅时隔一年。事实上,《同治志》是以《嘉庆志》为主要参照进行编修的。在应宝时、涂宗瀛二人所作的序中,多次提及《嘉庆志》。尤其在阐述新创门类或门类调整时,如“学校”“艺术”“流寓”等,经常拿“旧志”做对比。而所说的“旧志”就是《嘉庆志》。在《凡例》中,有不少“今从《嘉庆志》”“除《嘉庆志》所据旧志不另注,余皆一一注明”之类的阐述。

其实,地方志在编修时,照录旧志相关内容或在旧志的基础上增删,是较为常见的做法。前人陈乃乾在《上海县修志史话》一文中提出:“乾隆时代两次修志,从开局到刻成,都不满一百天。这样的神速,真要使人惊异不止。且不谈纂修和刻板的时间,即使叫人照样缮写一部,恐怕至少也要费一百天功夫。然则他们有怎样巧妙方法才能得到这样神速的成绩呢?说破了却并不奇怪。只因《康熙志》的版片到乾隆时并没有毁坏,修志的人即利用旧版,在每类后补刻几叶最近记录,再加上新的封面序文,便算一部新志书告成了。这件事,以前从没有人提到,近来我把几部旧志书仔细比勘一下,才发现这段巧妙的秘密。”可见,乾隆十五年(1750年)和乾隆四十九年(1784年)编修的两部《上海县志》对康熙二十二年(1683年)修纂的《上海县志》多有继承。按照陈乃乾的说法,两部《乾隆志》甚至可以看作是《康熙志》的“增订本”。但是,两部《乾隆志》和一部《康熙志》三者之间相隔的时间都长达几十年;而《同治志》辛未本与壬申本仅仅相隔一年,颇为反常,未见有同类先例。

三、辛未本与壬申本考异

笔者运用对校法对两版《同治志》进行校勘,发现相较于辛未本,壬申本多有增删和改订。经统计,壬申本整版重雕10 叶,新雕20 叶,版心重雕10 处,内容改动共计287 条,增、删、改文字约计2.2万字。笔者列举实例,探究《同治志》翌年即重刻背后的原因。

(一)壬申本增刻举例

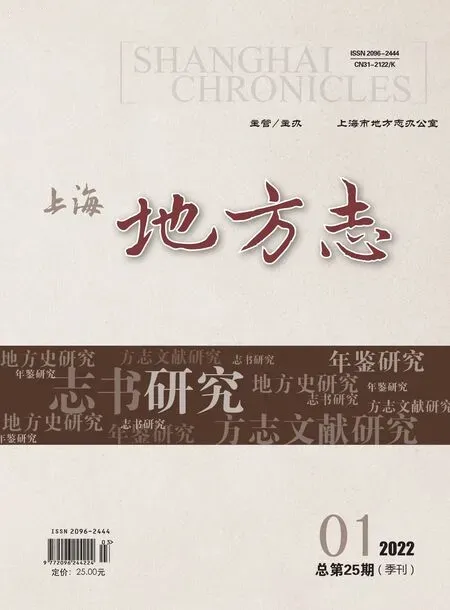

表1 壬申本增刻举例①应宝时: “()”里内容为原书双行小字。

以上列出的15 条实例,基本囊括了壬申本所有增刻内容的类型。其中,增刻最为繁复的类型是为人物增补朝代,多达三十一处。该类型的增刻,主要集中在卷三《水道上》、卷十《祠祀》、卷二十八《名迹上》和卷三十一《杂记二》。如上表所列,卷二十八叶十三行十一,该条辛未本作“永四堂,在华漕诗人朱木居(陶宗仪《永思堂记略》)”,壬申本在“陶宗仪”三字前增刻了表示朝代的“元”字;卷三十一叶三行六、七,壬申本分别在“杨维桢 “张弼”前增刻了“元 “明”二字。

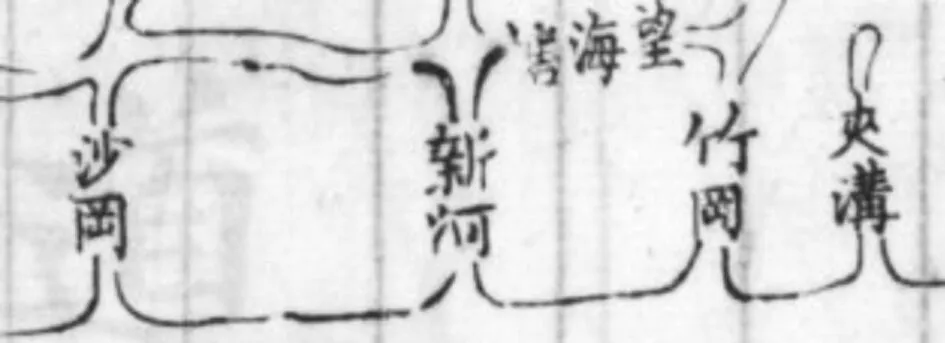

增刻的第二种类型,是对辛未本内容的补充。如辛未本总目遗漏了“制造局”一条,正文却有“制造局”相关篇目,壬申本即增刻双行小字附在总目卷二建置一条下。又如壬申本在卷三《水道上》最后一叶直接增刻四行,增加了四条便民石路及其地理方位。而在卷二十七《艺文》中,一共增刻了六种上海邑人著述,如叶十一行后二增刻“《三统术》(胡迪彝撰)”一条七字。此外,在卷十八、十九、二十三《人物志》篇目中,人物也多有增删。如卷二十叶三十,添加一人“唐班”,并对其生平略有简介,增刻多达百余字。而内容最多的增刻部分则是卷十叶十三的“阵亡客籍官并兵勇名录”和卷末的《补遗》。前者足足增刻两叶,相较于辛未本多出千余字,补记数百名殉难者。故辛未本卷十二仅有二十四叶,而壬申本卷十二有二十六叶。后者则是壬申本直接增刻《补遗》一卷,计十六叶,多达九千余字。由于增录的文字较多,不便直接在原文处增刻,索性直接在末尾新增刻一整卷。值得关注的是,内容的增刻不仅仅局限于正文,卷首地图中也有增刻的内容。如壬申本卷首叶四《今上海全境图》西南方标注有“马桥镇”,而辛未本无(图1、2)。

在对校过程中,笔者发现卷二十一《寿民》一篇,辛未本叶五十一末尾一条“沈宏毅,字维周,嘉庆元年恩荣七品顶戴,卒年九十三岁,年未”,叶五十二接“十五岁”三字,衔接不顺,文意不通。检查壬申本,发现卷二十一多一叶,全卷共五十四叶。辛未本于叶五十后插入一新雕叶五十一,原叶五十一、五十二、五十三版心依次重雕为叶五十二、五十三、五十四。据此,文意不通之处可厘清为“沈宏毅,字维周,嘉庆元年恩荣七品顶戴,卒年九十三岁,年未详”“以上俱八十五岁”。笔者推测,此处应该是誊清稿本到上板雕刻两道工序之间出现的遗漏。初刻本《同治志》问世后,不但板片从苏州运回上海,俞樾的手稿或者誊清稿本可能也一并运回,否则辛未本又根据什么新雕一叶?上海图书馆藏有俞樾手书的同治《上海县志》手稿残本一册,可惜残存部分并未涉及该卷内容。

(二)壬申本剜去举例

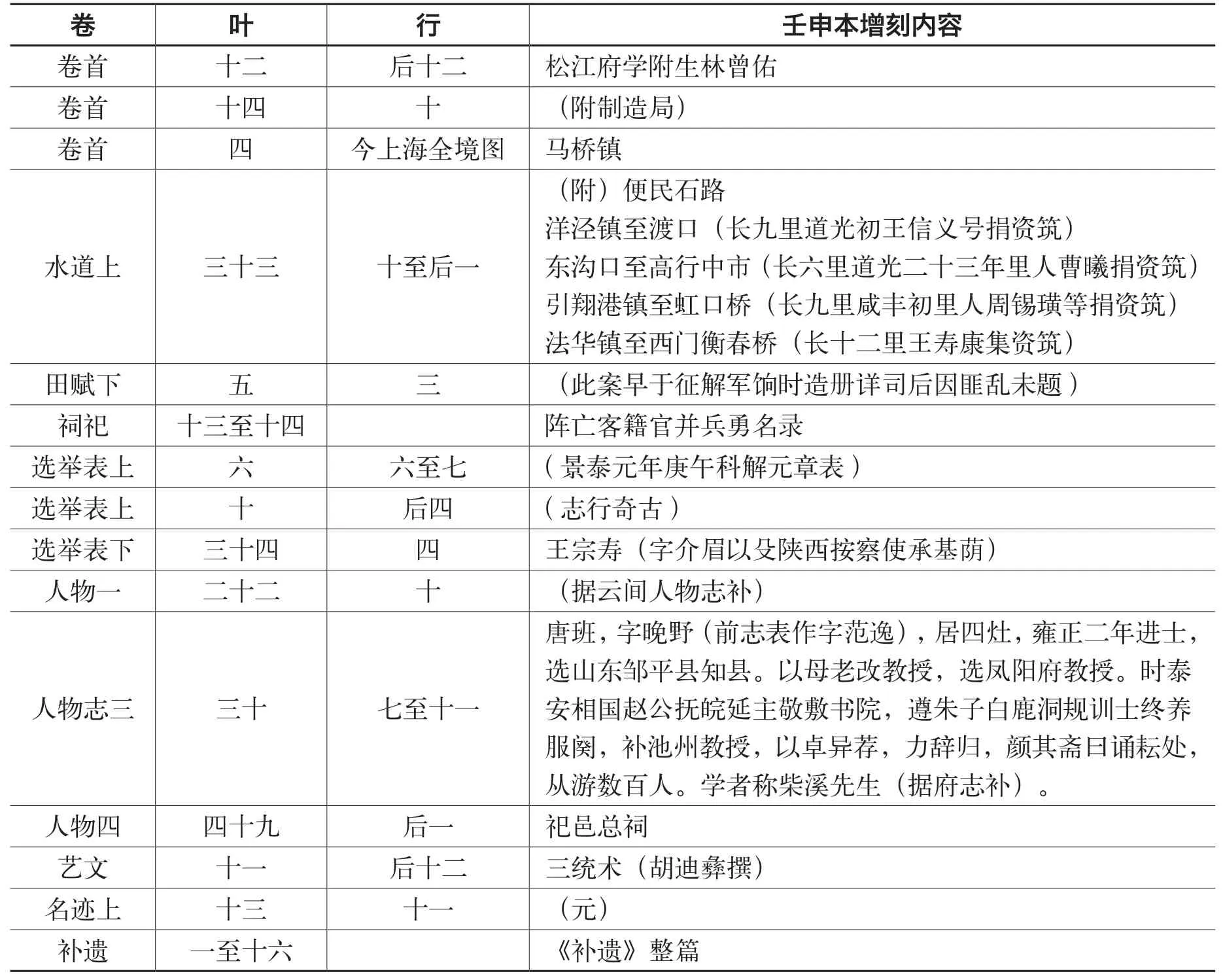

表2 壬申本剜去举例

壬申本中直接剜去的内容较少。卷十九叶四十八行十一,辛未本记“沈求……年七十八卒,祀云间孝悌祠,嘉定张云章铭其藏……”壬申本记“沈求……年七十有八而卒,时有嘉定张朴村云章铭其藏……”壬申本直接剜去“祀云间孝悌祠”六字,通过补刻“有”“而”“时有”三个虚词以及张云章别号“朴村”二字来填补剜去的空缺位,以保证和后文的衔接无空格。在卷二十叶五“高维岳”一条中,辛未本记“高维岳同时又有杜启贤、朱养豫者,台使并旌为孝子”,壬申本记“高维岳……同时又有杜启贤者,台使并旌为孝子”。壬申本剜去了“朱养豫”三字。因为是该条末行,后一条另起一行雕版,无须考虑后文的衔接,所以壬申本没有另外补刻三字填补空缺。

壬申本中也有无故剜去的内容。如上表所列卷二十六叶一百一十八行四至六,辛未本记有“备考”一条四十四字,壬申本完全删去。辛未本《人物》四卷中次要人物的记载文字会穿插在主要人物的事迹中,目录中以双行小字的方式附在主要人物下。壬申本卷二十一叶四目录中,附在“陈凤彩”下的“陆文龙”被删去;但检查正文,壬申本并没有改动,依旧有记录陆文龙事迹的相关文字。目录中剜去的原因不明。

值得注意的是,辛未本卷三十一叶四行后一记“潮音庵,在小东门外,明嘉靖间陆文裕深妻梅氏建,国朝咸丰三年遭寇毁,今为西商租去”,而“今为西商租去”六字在壬申本中全部剜去;辛未本卷三十一叶五行六记“万胜庵在西门外,明万历初王文炳建,外有知止亭(详津渡),今毁。地为西商租去”,壬申本依旧剜去“地为西商租去”六字。可见,壬申本修版者对涉外事务存在顾虑。

(三)壬申本剜改举例

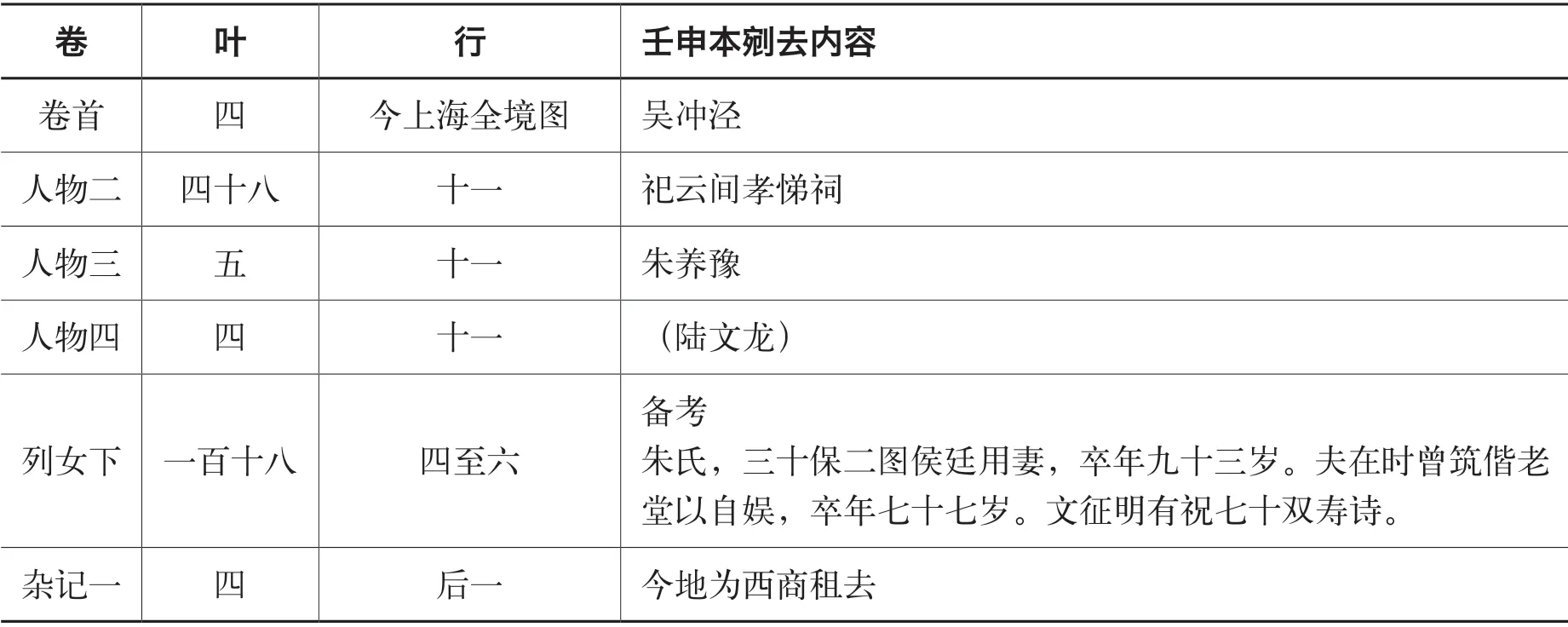

表3 壬申本剜改举例

图1

图2

图3

图4

第二种剜改类型是替换人物及其事迹。如上表列出的卷二十二叶十九行九至十一,辛未本载“金坚”事迹,壬申本剜改成“曹培源”。又如卷二十一叶四十行七,“陈思成”剜改为“郭大勋”;卷二十一叶四十二行八,“张廉”剜改为“陈焕”;卷二十二叶二十二行二,“金宝田”剜改为“曹树李”。此种剜改类型集中于《人物》《艺术》五卷中。笔者推测,壬申本修版者中有人为祖先扬名,用祖先的姓名和事迹顶替了一些后代不显达的人物。

直接能体现壬申本修版者为前人美化、为前人隐讳的剜改的例子不少。如:上表所列的卷二十一叶十四行后十一,辛未本记“钮思恪……孤介沉默,与众异趋……”;壬申本中为隐去钮氏性格孤僻不合众的记录,不惜剜去整句重新雕版。卷二十一叶四十七,辛未本记“高家行诸生徐元超,字达甫,闭门绝粒,寻自经死,旌恤有差”,而壬申本改为“高家行诸生徐元超,字达甫,自经死,奉旌恤入祀有差”,删去了粮尽后才自经的情节。

除了为祖先隐讳,也有为涉外事件隐讳的剜改。卷十一叶三十六,辛未本记——咸丰十年春“粤匪”掳掠苏、松一带,七月“粤匪”流窜至上海县,“屯徐家汇教堂”(徐家汇天主教堂兴建于1904年,与该处徐家汇教堂并非一处);在壬申本中,此条则被剜改成“城内文武率民兵固守”。

另一种剜改类型是出于补充内容的目的。如上表所列的卷三十一叶四行九至十一,辛未本记“长寿庵”一条三行内容;壬申本全部剜去重雕,补充了康熙、乾隆年间的变迁和时况等信息。卷十叶二十三行四,辛未本记“王公祠(即王圻祠)在十图”;壬申本剜改为“王公祠在梅源祀”,地点记载更为详细,但碍于版面限制删去了双行小字“即王圻祠”,在补充内容的同时不免也删去了部分信息。

此外,壬申本整版重雕10 叶。如卷九叶三十五至三十七“存院书籍”一条,辛未本记该内容4 叶,收书287 种;而壬申本删去此4 叶,重雕插入3 叶,收书仅165 种。所以,卷九壬申本比辛未本少一叶,仅有四十叶。又如卷三十二叶二十二整叶重雕,叶二十三半叶重雕。

四、翌年重版原因以及两版《同治志》之优劣

经校勘比对、归纳分析两版《同治志》,笔者认为:因时间紧迫,纂修者希望尽快完成,所以壬申本改动的原则基本是——尽量只做小幅修改,不整版重雕。笔者在对校过程中往往能看到,辛未本删去几个字,壬申本就要补上几个字;当增刻文字数量过多时,壬申本就存在文字雕扁、挤在一处的现象(图5、6)。如上文所举增刻实例,壬申本会在人物如“陶宗仪”“杨维桢”“张弼”等前增刻朝代,其增刻的做法往往是先剜去前两个字,而后在空缺处填补字体压扁的朝代加前两个字。而剜去、剜改两种修版方式,则要想办法借助添加虚词或者其他内容来填满空白处。最能体现这一改动原则的是卷十七。该卷辛未本比壬申本多出一新雕叶,新雕叶版心页码刊刻的是“又二十五”,并没有依次重雕后续版心;其实在《卷首》附图中,壬申本“城隍图”与“关帝庙图”位置互换,两者在内的七叶版心都有重雕;笔者推测,此处应该是因为需要改动的页码多达二十九处,为了节约时间,不得不以“又二十五”的方式处理。

图5

图6

笔者在考查八种旧上海方志时发现,除《同治志》以外,其余七志的主纂都是上海本地人(其中,康熙四十九年修《上海县志》的主纂是时任敬业书院山长的皇甫枢,然而其仅是借虚名列总纂,实际着笔主纂的是上海县人沈崇勋)。可能身为浙江人的俞樾,对上海本地世家大族并没有同乡情谊和顾忌,在材料筛选和下笔编纂的过程中相对超脱。在与应宝时的通信中,俞氏直言“弟承阁下厚爱,而于上海本地人则自来未受一丝一粟之惠,即为怨府,亦复何害。”相应地,也正因为俞樾不是上海县人,他对上海县的了解无法做到见闻真切,大部分编纂工作又在浙江、江苏进行,自然也没有条件亲自前往实地勘察。沈永清在《〈同治上海县志〉编纂体例和文献价值探究》一文中写道:“次年,志版送回上海,县志监理王承基召集原纂诸人,对志书校正脱误,剜改填补,重新印行。”可见,对于问世的初版《同治志》,无论是内容的正确与否还是俞樾丝毫不避讳的直叙式编纂法,上海邑绅都是不够满意的。所以,在雕版从苏州运来后,上海邑绅立即着手剜改重版,希望在短时间内完成,以代替初版的影响力。何沛东在《近代方志印数考》一文中讲到:“方志的主要功能是‘资治’‘存史’‘教化’,它是地方官主要的辅治之书,是统治阶级维护其地位的重要参考,因此方志主要的、相对稳定的读者群是当地的官员和士绅,当然志书的修纂者、作序者、捐修者,甚至是当地能够读书识字的人都可以算在此列。”可见,对方志最为关心的人群不外乎是当地官员与邑绅。也正因为方志的阅读人群较小,《同治志》不同版本的细节也未曾被揭示。

总体来说,壬申本的修版主要是基于对辛未本内容的勘正和体例的规整。但在此过程中,修版者也根据个人的喜好删去部分内容,尤其是与人物相关几卷的内容删改、替换较多。如卷三十叶五行八,辛未本收录明代上海著名文人陆深《重廿五行》一诗全文三十句;而壬申本为了替增刻的内容腾出版面,删改该诗,仅存前四句。壬申本虽然做了大量内容和体例上的勘正,但依旧有遗漏之处。如卷二十八叶七行十,收录北宋诗人张耒《谢仲闵惠友于泉》一诗,辛未本记张耒为“张来”,壬申本依旧记“张来”。另如卷十五叶八行十,壬申本本想勘正辛未本“永宁府”中“宁”字未用方框圈出避讳的错误(笔者推测),但修版时忘记刻出“宁”字,空留一个表示避讳的方框。体例方面,壬申本也有自己的一些修改。如卷十九叶十二行十一,壬申本为了突显抗倭名将、民族英雄乔一琦的事迹,违反“人物既不分门,凡一家之中,父祖子孙咸以类聚,惟代远者另起”的统一编修体例,把乔一琦从其父乔懋敬一条下摘出,单独另起一处行文。为了腾出版面,乔一琦“工诗善书”的记载被删去。可见,《同治志》的两种版本各有优劣、互有补充,必要时一定要互相参照。

沈括在《梦溪笔谈·杂志二》中谈到:“宋宣献博学,喜藏异书,皆手自校雠,尝谓校书如扫尘,一面扫,一面生,故有一书每三四校,犹有脱缪。”考虑到壬申本的校勘、重版仅仅一年时间,存在小瑕疵合乎情理,自然也不会影响其价值。壬申本《卷首》各地图和《建置《水道《田赋》等篇目内容的勘正、补充,以及辛未本中未被剜改的内容都是宝贵的地方史资料。