乾隆《环县志》初考*

李 刚 沈浩注

“邑之有志,犹国之有史”,地方志作为地方社会历史文化信息的综合记录,具有重要的文献价值和研究价值。乾隆《环县志》(以下简称《志》)是环县仅存的古代地方志书,成书于乾隆十九年(1754年),由时任知县高观鲤主持编纂完成,十卷,首一卷皆存,其中翔实记录明清两朝环县社会经济和风土民情,内容比较全面,为后世留下珍贵的原始资料。本文对《志》的撰写背景、版本、内容、编纂遗误等做简要考述。

一、编撰者高观鲤及撰写背景

高观鲤,浙江杭州府仁和县(今杭州市)人,乾隆十三年戊辰科(1748年)进士二甲第二十五名。“自戊辰通籍,奉命来守兹邑”,进士及第即初仕环县。乾隆二十一年(1756年)离环任福建古田知县,乾隆三十五年至三十七年(1770—1772年)署厦门海防同知。余不详。

当地方大力发展社会生产的初期,方志编修这类更高层次需求往往会被忽视。但是地方志具有补史资政功能,地方官吏历来都把方志视作处理地方政务的辅助工具,而编修地方志,也就成为长期存在的传统习惯。高氏本是江南人士,“奉命来守兹邑,亟索志乘,敷求前闻,将以次第而经理之,而讫无一应。且曰环人不知有志已百有余年于兹矣”。遂有心修志,故《志》的成书得益于内外两方面的因素。内因方面:来自江南的年轻主政者,进士及第意气风发,初到北方疲敝边地,立志有所作为,寻志书未果,县域治理亦无从入手,遂有将家乡浓厚修志文化带到边地之愿望。他在发展社会经济建设的同时,持续搜集编纂县志所需原始资料,在“县志湮没四百余年,苦无底本,间乏同心”的情况下,仅用半年时间就编撰完成一部内容翔实、规模宏大、体例严谨的县志。外因方面:其时清朝立国已百余年,经过多年的治理,战乱平息,边疆基本得到巩固,社会经济得到较好发展,具备大规模编修志书的成熟条件。清代自康熙朝始,曾先后三次编纂一统志,每次编纂之前,皆命地方先行编纂志书,这势必促进方志的不断产生。康熙五年(1666年),陕甘分治以前,甘肃史料记载大多包含在《陕西通志》里。分治后甘肃第一部志书,于雍正六年(1728年)由时任甘肃巡抚许容开局编纂,历经九年,至乾隆元年(1736年)修成五十卷《甘肃通志》。乾隆八年(1743年),《大清一统志》完成第一次纂修,后因朝廷平定大小金川和回疆版图扩大,需要增加新内容,体例和征引亦需完善,所以朝廷于乾隆二十九年(1764年)诏令二次编修《大清一统志》。从时间上看,在《甘肃通志》和第一次《大清一统志》的编修过程中,环县还未上呈地方志书。《甘肃通志》和第一次《大清一统志》的修成,掀起清代甘肃修志高潮,《志》的编修正是在这次修志高潮中应运而生,甫一完成编纂内容,就急切地刻板刷印,以至于试印版本的《志》中未收录高氏于乾隆二十一年(1756年)仲夏为纪念县治大堂竣工而撰写的《捐建大堂记》。

二、版本考证

《中国地方志联合目录》著录:“[乾隆]环县志十卷,首一卷,(清)高观鲤纂修,清乾隆十九年(1754年)刻本,北京、故宫、民宫、民院、上海(有抄配)、辞书、甘肃、宁波、台湾;抄本,旅大、甘肃、甘肃博”。《稀见地方志提要》卷四载:“环县志十卷首一卷清乾隆十七年刊本(徐家汇藏书楼藏)”。《甘肃省图书馆藏地方志目录》载:“[乾隆]环县志十卷首一卷,清高观鲤纂,清乾隆十九年(1754年)刻本,二册,G71.65/319.74”。上述各种地方志目录书籍只介绍了《志》,但对于《志》的整理和研究,尚未有研究专著和相关考述文章。

《志》版式周正典雅,页面布局为四周双边,白口,单、黑鱼尾,典型精致整齐的清版鱼尾。鱼尾之上题书名“环县志”,下刻卷次名称和页码。《志》序行款为半叶7 行,行16 字;跋行款为半叶7 行,行16 字,版面布置合理,且钤有两枚篆体方章,上下对齐排列跋之最后半叶第5、6 行中间位置,上面一枚阴刻四字布局,逆时针旋读,文曰:高观鲤印,下面一枚阳刻两字并列,右左直读,文曰:禹门。正文行款为半叶9 行,每行大字21 字,小字双行40 字。版刻内容主要由《序》3 页、《跋》4 页、《图》5 页、《目录》2 页、《凡例》2 页及全志10 卷正文121 页等六部分共137 页构成,六部分内容均首尾完整。遇“皇“本“赐“命“御“圣“谕“国”等与皇帝、国家有关文字,则在上边栏凸出一字以示尊崇,遵循一般修志规则。《志》的四个版本都具有上述基本特征,相同特点下文不再赘述。

清代初期刻书,既保留晚明的遗绪,又逐渐形成新风格。但是中间经过的社会变革、战争起伏、经济兴衰,反映在雕版物上,痕迹也异常清晰。以时代为经,不止能显示一种完整、延续的概貌,较易看出发展变化的轨迹,实际也是鉴别不同时期产物的有效方法。笔者以环县档案局藏刻本乾隆《环县志》和《中国地方志集成》之《甘肃府县志辑》中影印本辑录的乾隆《环县志》为对照,通过分析考证两者版式、字体、内容及文章布局异同后,得出乾隆《环县志》在流传过程中存在四个版本的结论,即试印版本《环县志》(以下称“试本”)、早期版本《环县志》(以下称“早本”)、环县档案局藏刻本《环县志》(以下称“档本”)和《中国地方志集成》之《甘肃府县志辑》中影印本《环县志》(以下称“影本”),并考证《志》四个版本的渊源递变关系,认为《志》出现四个版本的原因主要是内容补刻和版本递修等。古籍版本学家黄永年总结出古籍版本鉴别应遵循的版式、字体、纸张、页面布局要素,同时进一步指出:其实对阅读古籍、整理古籍的人来说,知道要阅读、要整理的古籍有哪些版本,哪个校勘得善哪个校勘得不善,其间有什么渊源递嬗关系,有时候比能鉴别版本更有意义。现依黄先生鉴别判定标准,对《志》的四个版本特点略做说明。

试本,十卷,首一卷皆存,序在志书最前面,跋在序后,全志由两种刻板字体印制而成。序与跋字体均为楷书,笔画横平细竖粗直、严整韵逸,整体页面显得疏阔均衡、端庄典雅,属典型的清中早期雍乾两朝精品刻本,刻印精绝且兼具书法韵味,是本志最好的写刻部分;其余内容为明正德、嘉靖年间出现的横细竖粗仿宋体刻板字体。无补刻内容,且未收录高观鲤撰写的《捐建大堂记》。版面工丽精整,应为乾隆十九年(1754年)至二十一年(1756年)之间刻板印制。

档本,开本24×15(厘米),版框19×13.5(厘米),十卷,首一卷皆存,全志由四种刻板字体印制而成。序后接跋,然后是图绘和主体内容。全志被分装成4 册,未按内容分装,而是把137 页基本平分成4 册,一定程度上割裂原刻章节内容的完整性和连贯性。从写刻综合分析,志书写刻内容并非同一人完成,其中序和跋风格相同,字体是方正飘逸的楷书,且与试本、早本序、跋字体相同。正文部分存在着三种字体。试本仿宋体,早本主动改刻字体,还有后期补刻字体,即卷九《艺文》中《张铁铺行台碑记》最后一行、《甜水堡新建兴隆寺记》《滑候德政记》前三行等内容为同一字体风格,属于被动补刻内容,其页面四周及行线布局不是绝对横平竖直,存在轻微波动现象,刻写虽遵循行款字数标准,但字体本身横斜竖撇,缺乏写刻字体结构规整性和棱角力道感,可能是非专业刻板匠人所为。笔者揣测,当时全书刻板工作已经完工,且初期印制任务已经完成,刻板经过一段时间搁置。当再次准备印制时发现少了刻板,刻板地和印制地不在同一处或者未找到合适的刻板匠人,只能照着早本样式找人补刻,确保全书内容的完整性。档本印制时间应该在早本之后。档本记载内容和早本是一致的。缺憾是由于再印时书版丢失,只能由非专业人员补刻而成,版面排布不统一,存在着突兀和凌乱等问题。

影本,十卷,首一卷皆存,全志由三种刻板字体印制而成。序和跋是与试本、早本、档本相同的楷书,为同一刻板印制;卷一至卷五和卷九第二十四至二十六页为横细竖粗的仿宋体,和前三个版本也相同,为同一刻板印制;卷六至卷九第二十三页和卷九第二十七页至卷十为新刻刻版印制,虽然写刻亦带有书法气息,但明显少了前面仿宋体的端雅,更缺乏序与跋写刻的飘逸气韵,字体显得中规中矩,不论是写刻功力还是书法艺术较前均存在差距,但仍可归于清精刻本范畴。从章节内容、刻板字体、页面布置以及序、跋位置变化上看,影本应该在档本后印制成书。从内容排列和写刻特点分析,正文部分应该是以试本和档本部分雕版为基础,再重刻部分雕版印制而成。或为弥补档本后期被动补刻形成的版面遗憾,或是部分刻板再次遗失,致使印制无法进行,遂以试本和档本为底本,且把试本中跋的位置由原来序后调整到全志最后。影本刊印时间较晚,可以不再顾及高观鲤扩仓建库的政绩,为了节约刻印成本,启用遗留的试本前五卷书板,重刻档本后五卷书板,使志书内容臻于完整的同时,刻板印制水平也得以大幅提升。档本及以前版本在某些地方由于内容考证不详或其他原因留出的墨钉符号,此版本重刻时按字数空格予以留白,如档本卷六《职官》中《知县》类下记载“李彦山西人■■正德二年任”,此版本以“李彦山西□□人正德二年任”代替;档本有脱字现象,此版本以空字留白方式留出位置,如档本卷九《张铁铺行台碑记》中“盖有拱翼西京□□□□之意焉”,影本亦照样按字数空格留白。纵观影本全部重刻部分,这两种情况时有出现。

三、内容排布

档本和早本内容一致,且最完善。现以档本为依据,对《志》的内容排布略作梳理。全志十卷,首一卷,开篇为时任庆阳知府孙必荣所撰之序,序后是作者高观鲤所题之跋,跋后接置图绘(山川图,疆域图和县治图),图绘后为建置沿革简表,继之为目录和凡例,凡例后为十卷正文部分。

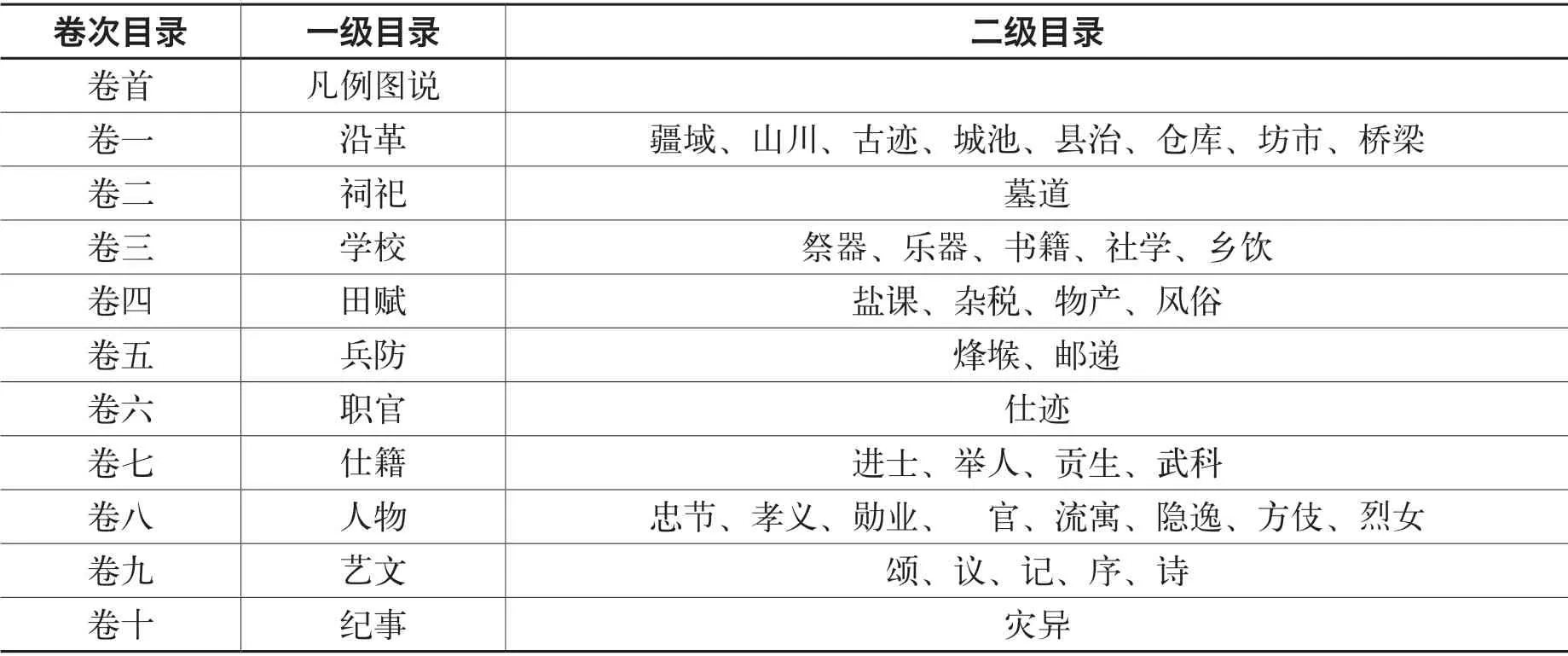

《志》的《目录》采用二级标目法,从卷首至卷十,共12 大类39 小类。具体如表1:

表1.档本目录

部分《目录》标注的类目名称与相对应正文标注的类目名称有差异,分为以下几种情形:第一,《目录》中标注有类目名称,正文中有具体内容但无标目;第二,正文中有类目名称,也有具体内容,但《目录》中未标注;第三,《目录》中没有标注类目名称,正文中也没有标目,但有具体内容;第四,《目录》中标注有类目名称,正文中有具体内容但标目用其他字样代替;第五,《目录》中没有类目名称,正文中有标目和具体内容。具体如表2:

表2.《目录》与正文标注的类目名称差异情形

四、勘误举隅

《志》在环县史志方面占有重要地位,它的编纂成书结束了环地几百年地方无志的历史,同时也是环地现存最早的综合性地方志,对研究环地明清以来历史人文环境变迁和社会经济发展状况有重要现实意义。《志》虽然规模宏阔、体例严备,各个方面基本做到约而不漏,但是由于编纂时基础材料缺少,编纂前调查研究和材料搜集准备工作略显仓促,加之半年时间就完成编修付梓工作,这使得《志》内容上偶有误讹。现就本志中遗误举隅分析。

一是建置沿革存在混淆情况。受地名重复的影响,环县自隋至五代时期的建置混乱不清,明嘉靖版《庆阳府志》作为庆阳现存最早方志,首先混淆了当时建置沿革,其后志书均沿袭前志之说,以讹传讹。如嘉靖《庆阳府志·建制沿革·环县》载:“古朔方鸣沙之境……后周置会州,隋初改置环州,大业间州省,属灵武郡。唐初复为会州,贞观复改为环州,咸亨中置安乐州,至德初又没于戎,以居吐谷浑部。至大中间复置威州,五代梁废(以上均为《新唐书·地理志》语)晋复为威州,治灵州之方渠县,更割宁州之马岭、木钵以益方渠(下句为《新五代史·职方考》语)”《环县志》也基本沿袭其说,按其说法,环县的沿革是:后周会州—隋环州—唐会州—唐环州—唐安乐州—唐威州—五代后晋威州。而环县当时沿革应该是:隋弘化郡弘德县—唐景龙元年分马岭置方渠县—五代后唐灵州方渠镇—后晋天福四年(939年)移置威州于方渠县—五代后周广顺二年(952年)改威州为环州—后周世宗显德四年(957年)降为通远军—宋淳化五年(994年)复为环州,领通远县。由此可以看出,出现混淆的原因是对唐宋环州的混淆。据李吉甫撰《元和郡县图志》卷四《关内道》灵州:“周保定二年(562年),于此置会州,建德六年(577年)废郡立鸣沙镇。隋开皇十九年置(599年)环州,以大河环曲为名,仍立鸣沙县属焉。大业三年(607年),罢环州,以县属灵武郡。贞观六年(632年),复置环州,九年(635年)州废,以县属灵州。神龙二年(706年)冬,为默啜所寇,因而荒废,遂移县于废丰安城,即今县理是。西枕黄河,人马行经此沙,随路有声,异于余沙,故号鸣沙。”这里以大河环曲而得名的唐代环州,其沿革十分清楚,而其治所应在今宁夏中宁县鸣沙镇境内的黄河之滨。宋代环州沿袭唐代方渠之名,其在环县境内是无可争议的,而其得名也应与威州有关,因为唐代环州经过数次废置,至大中间又于其地复置威州,但是到后晋天福四年(939年)威州却被移置于方渠县,即将位于宁夏的威州移置于环县境内。因为威州是由原唐代环州改置而来,故而到周广顺二年(952年)三月,因避太祖郭威讳,才会改威州为环州,沿袭至宋,明显有复原名之嫌。由此看来,由于威州的移置,导致唐宋环州位置出现变化,因此形成南北环州差异,而其间建置沿革变化较大,如不认真辨析,极易出现混淆。从《环县志》《庆阳府志》等地方史志中可以发现,这种混淆古已有之。

二是卷八《人物》下《流寓》中记载唐代人物袁恕己和苏检“袁恕己,本东光人,神龙二年坐南阳君王事,流寓环州“帝还京师,检长流环州”。笔者认为有误。据《新唐书·地理志》记载,唐时环州有三:其一,根据《隋书·地理志》中“鸣沙,后周置会州,寻废。开皇十九年置环州及鸣沙县。大业三年州废。”和《新唐书·地理志》中“鸣沙,上。武德二年置会州,贞观六年州废,更置环州,以大河环曲为名。九年州废,还隶灵州。”的记载,此环州为隋置,治在鸣沙县(今宁夏中宁县东北鸣沙镇),沿至唐贞观九年(635年)废;其二,《新唐书·地理志》记载,“东海,上。武德四年以县置环州,并置青山、石城、赣榆三县。八年州废。”此环州为唐武德四年(621年)置,治在东海县(今江苏省连云港市),八年废;其三,《新唐书·地理志》记载,“环州整平郡,下。贞观十二年,李弘节开拓生蛮置。”此环州为唐贞观十二年(638年)置,治在正平县(今广西环江毛南族自治县西北),天宝初改为整平郡,乾元初复为环州,后移治施恩县(今广西环江毛南族自治县东)。环县于唐代先后隶属马岭县和方渠县,并无环州之建置,故而原文记载唐代袁恕己和苏检二人流环州与环县无关,此亦可视为因建制混乱而引起的连锁反应。

五、结 语

地方旧志在中国传统的古籍“四分法”中属于史部地理类,但它所记载内容远远超出历史学、地理学范畴,举凡政治、经济、语言、文学等亦多有涉及,故旧志往往被称为一地之全史,其学术研究价值也就不言而喻。《志》是环县存世最早方志,其体例完整合宜,页面刻印精雅,篇章排布合理,记载的内容涉及多个方面,详尽系统记载环县有史以来的自然环境、建置沿革、经济发展、社会变迁、历史人物、诗词艺文等,基本理清环县的历史变迁和社会发展,亦算是对环县古代历史的系统总结。旧方志之所以具有保存价值,主要在于它们或多或少保留一些不见于其他记载的原始史料。《志》整体上考据严谨,内容全面,记载翔实,尤其是保留许多珍贵的明清两代原始资料,为深入研究区域历史提供了重要依据,亦为当代地方志工作提供了珍贵范本和翔实资料,如艺文中的许多碑记,碑现已遗失,但有幸碑文被收录于《志》中,使得资料得以保存;还有明清时期的职官,他们职位都不高,不为当时史书所收录,但是志书中却记载甚详,对于研究地方历史文化有着重要意义。