中国与美国致密油形成条件对比研究

罗 群,高 阳,张泽元,王仕琛,红 兰,马文彧,许 倩

1. 中国石油大学(北京) 非常规油气科学技术研究院,北京 102249;2. 中国石油 新疆油田 勘探开发研究院,新疆 克拉玛依 834000

1 研究概况

1.1 致密油的概念与内涵

1.1.1 致密油的概念

致密油的概念最早出现在20世纪40年代出版的AAPG Bulletin杂志中[1],但到目前尚没有严格定义。北美地区相关机构和媒体发布的报道中所提到的致密油或页岩油,二者含义基本一致[2-3]。实际上,致密油和页岩油有着本质的区别:页岩油是源内聚集的,属原位聚集,没有明显二次运移;而致密油是自烃源岩排出后运移至邻接的或附近的致密储层中聚集的石油,属源储邻接或源储近接,近源聚集,发生了明显的短距离二次运移。

综合中国学者[4-10]对致密油的定义,参考国外学者对致密油的认识,并与页岩油区别,本文将致密油定义为:致密油是赋存于致密储层孔隙系统和裂缝网络空间中的石油的简称,是指被烃源岩包裹或与烃源岩互层,或与烃源岩紧邻或近邻的致密碎屑岩、致密碳酸盐岩、致密火山岩等储集岩中的,经过大面积、近距离二次运移的石油聚集。致密储层覆压基质渗透率小于或等于0.1×10-3μm2,必须要经过改造才能获得商业油流。

1.1.2 致密油的内涵

致密油属于非常规油气资源,其区别于常规石油的本质与特征标志是:石油运移的动力不是浮力,而是源储压差与扩散作用力;运移的阻力不是毛细管力,而是石油流体与周围介质之间存在的黏滞力和分子作用力;流体运移的通道不是毫米—微米级为主及以上的孔隙—裂缝—断裂系统,而是更微观的以纳米级尺度为主的微孔喉—微裂缝网络;流体的渗流特征以纳达西级渗流为主,流体流动不遵循相对自由流动的浮力公式和达西定律,而遵循受限制的甚至非自由流动的纳达西流、扩散流的流动规律;石油运移的方式不是沿优势运移通道的长距离幕式运移,而是通过孔缝喉网络输导,由烃源岩进入储层的大面积、短距离的长期持续弥漫式运移;源储空间关系是紧邻或近邻,而不是源储长距离相隔;石油聚集的空间不是圈闭,而是致密储层的微纳米孔缝喉空间系统;石油分布不是局部分布的高丰度孤立油藏,而是大面积连续或准连续分布的低丰度油藏,并存在相对富集的甜点区域。

1.2 全球致密油资源布局与中国致密油地位和影响

1.2.1 全球致密油资源布局

全球约有66个盆地赋存有致密油,资源总储量为67 840×108桶,主要分布在北美、亚太、中亚和中南美[11],2/3以上的致密油可采资源集中于美国、俄罗斯、中国、阿根廷、利比亚、阿拉伯等6个国家和地区[2,12]。美国是致密油资源开发最成功地区,2015年美国致密油日产量达460万桶,年产量达2.1亿吨,占美国石油产量的48%。俄罗斯、加拿大、中国等也成功开发致密油。目前,全球已经形成以北美的美国和加拿大为中心的西半球和以亚洲东部的中国为中心的东半球致密油勘探开发分布格局。

1.2.2 中国致密油全球地位与影响

自20世纪60~70年代以来,中国就在鄂尔多斯、四川、松辽等盆地中发现了特低和超低孔渗的石油资源,实际上就是现在所说的致密油[1,4]。目前,中国已经在四川、柴达木等6个盆地获得致密油勘探开发的突破,在鄂尔多斯、准噶尔、松辽盆地形成了3个超亿吨级规模储量区。中国主要盆地的致密油分布面积达20×104km2,地质资源总量为(106.7~111.5)×108t(图1)[1,5,13],已成为东半球致密油勘探开发中心。

中国重视致密油理论研究与技术开发工作,尤其在致密油地质特征、成藏富集、甜点预测等基础理论研究与关键技术攻关领域已经取得重大突破,发展和完善了连续型油气聚集理论[14-15]。技术方面,中国成功研发了复杂地质条件下致密油储层地震预测、致密油“七性”测井评价、致密油水平井优快钻探、致密油水平井体积压裂四大致密油勘探开发关键技术,初步形成了中国特色的致密油勘探开发技术系列[4]。中国致密油理论研究与技术开发比肩世界领先水平。

目前中国致密油研究进展迅速,但仍存在以下问题:①成果比较分散、零碎,缺乏提炼与总结。②缺乏完整性和统一性,没有用一条主线很好地将中国致密油独特的特征和共性整合起来,以形成一个相对系统的、有机的、完整的陆相致密油理论认识。本文的目的,是想通过剖析中国西、中和东部典型致密油盆地以及对比中国与美国致密油盆地的成盆、成烃、成藏、富集与分布特征,总结中国致密油盆地形成演化与分布宏观规律及其主控因素,揭示和对比中国与美国致密油盆地致密油富集与分布的差异性及其主要原因,在美国致密油成藏与分布规律的启发下,进一步整合中美致密油成藏富集的理论认识,更好地指导中国的致密油地质研究与勘探开发。

2 中国主要致密油盆地地质特征

2.1 中国主要致密油盆地分布

致密油盆地属于一类特殊的含油气盆地,借鉴含油气盆地的概念[16-19],本文将致密油盆地定义为已经进行过致密油地质评价,且具有致密油勘探开发潜力的含油气盆地。

目前,中国在松辽、渤海湾、鄂尔多斯、四川、柴达木、准噶尔、三塘湖、吐哈、酒泉等9个含油气盆地中揭示致密油并获得致密油地质资源量,它们主要分布于中国的北方;从东西方向上看,中国致密油盆地呈条带状展布,中国中、东部的致密油盆地呈北北东、北东—北北东向条带状展布,中国西部的致密油盆地总体呈北西西向展布(图2)。

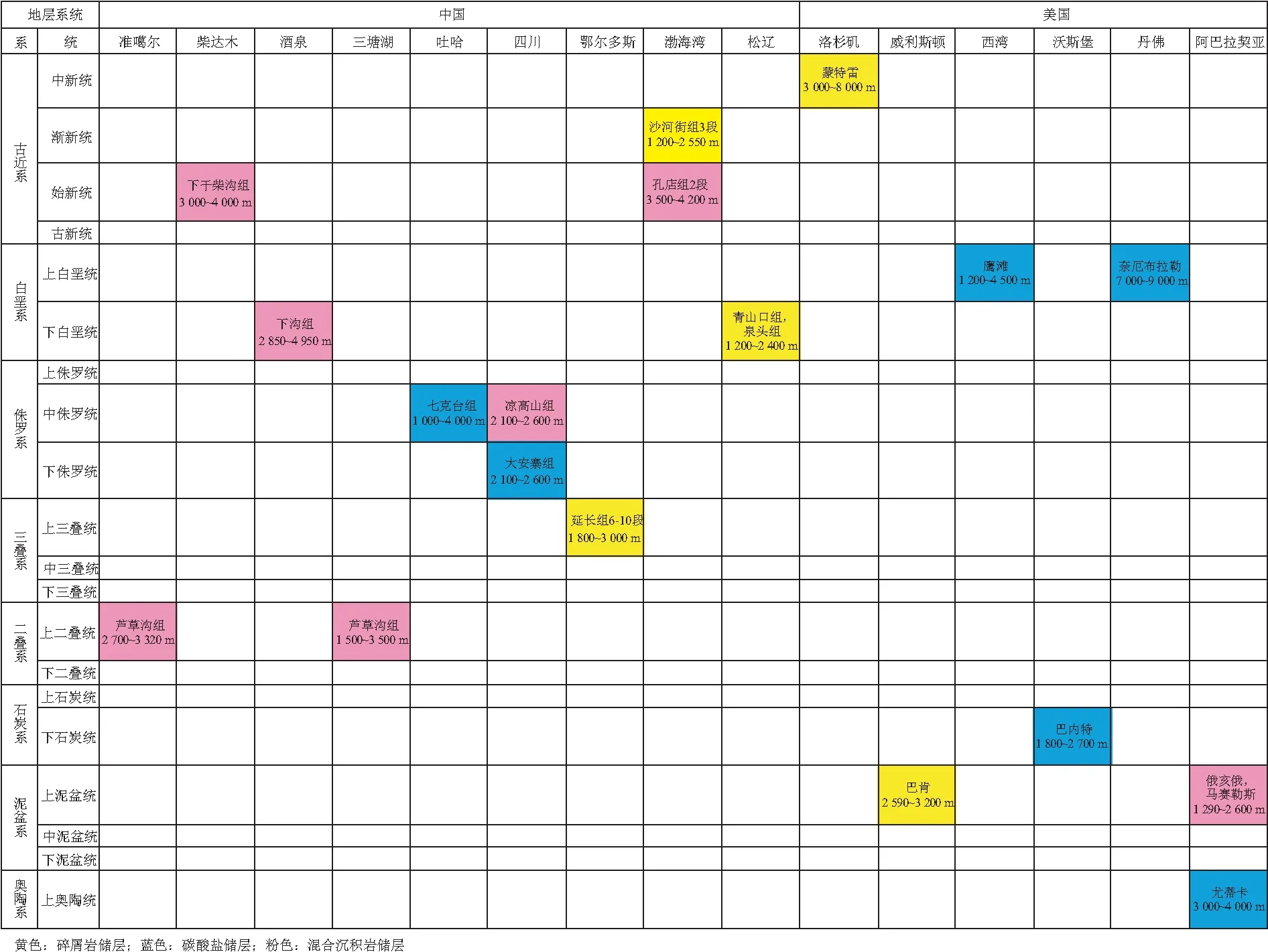

从9个致密油盆地致密油产层来看,中国致密油主要分布于二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系和古近系的陆相盆地中,埋藏深度介于1 200~4 950 m,主要分布于2 500~4 000 m。由西到东,致密油层位总体由老至新。

2.2 中国主要致密油盆地地质特征

由于中国大陆在大地构造位置上的特殊性,导致了其致密油盆地具有独特的大地构造背景,即三面受挤[16],进而决定了其具有断裂发育、陆相为主的基本地质特征和独特的构造、沉积、成藏规律。

2.2.1 中国致密油盆地的大地构造背景

大地构造位置上,中国大陆及陆架自从晚古生代以来,长期处于东部太平洋、西南部印度、北部西伯利亚三大板块越来越强烈的挤压、俯冲、碰撞作用之中,形成了东部、中部、西部构造特征明显不同的中、新生界断裂控制的陆相含油气盆地[17-18],包括中国的9个致密油盆地,奠定了断裂发育、陆相沉积的独特的中国致密油盆地基本地质特征。

2.2.2 中国大陆构造分区及致密油盆地形成演化机制

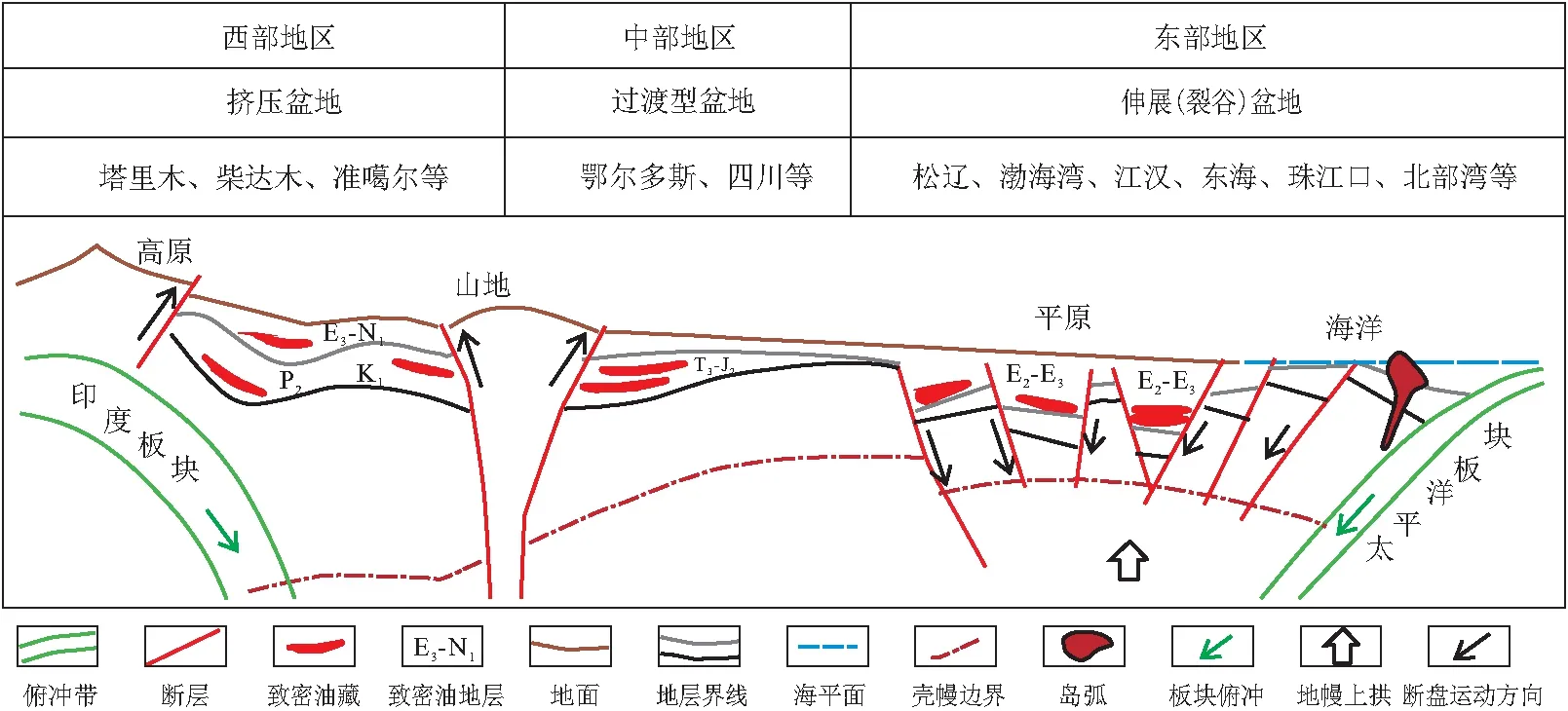

李德生[16]结合中国大地构造背景与不同区域构造演化历史,以中国中部的两条近南北向大地构造分区线为界,由西向东将中国大陆分为构造特征明显差异的西部、中部和东部三大构造区(图3,剖面位置见图2)。

图2 中国陆上主要致密油盆地和致密油区分布

印支运动以来,西部构造区受印度板块向东北的强烈俯冲、挤压和北部西伯利亚板块的阻挡,导致了众多的北西向延伸的大型逆冲断裂带的产生,控制了包括准噶尔、柴达木、三塘湖、酒泉、吐哈致密油盆地在内的中国西部含油气盆地的形成与演化[20]。

燕山—喜马拉雅运动期间,东部构造区受太平洋板块向西俯冲影响,地幔上拱、地壳拉伸,在区域拉张应力场作用下形成了包括松辽、渤海湾致密油盆地在内的中国东部断陷盆地群和断坳叠合盆地群[16]。断裂对致密油盆地形成、演化具有重要的控制作用。

中部构造区位于东、西部构造区之间,形成于燕山运动,因相对远离太平洋、印度和西伯利亚三大板块,构造运动相对较弱,是中国最稳定的地区。分布于中部构造区的致密油盆地包括鄂尔多斯盆地和四川盆地,除了盆地边界断裂控盆明显外,盆地内断裂不发育,褶皱不强烈,形成大型陆相湖盆,致密油分布面积大,如鄂尔多斯盆地三叠系长6~10段,致密油分布面积达2.5×104km2。

由此可知,中国致密油盆地的形成演化首先受板块运动的制约,进而受盆缘断裂控制,致密油分布的层位与构造分区、盆地构造演化时期有关,由西向东,致密油层位抬升,跨度减少。图3是对上述内容的总结,反映中国大陆结构与致密油盆地形成机制与分布的模式。

图3 中国大陆结构、致密油盆地形成机制与分布模式

3 中国主要致密油盆地成藏特征

3.1 中国主要致密油盆地致密油分布特点

中国大陆14个主要的含油气盆地中有9个发现了规模致密油藏,划分出16个致密油分布区(图2),致密油分布区致密油均分布于盆地次级凹陷(断陷)的负向构造单元中,成区成带分布。纵向上主要分布在二叠系到新近系的各个地层中,具有由西向东层位变新的趋势(图3,表1)。

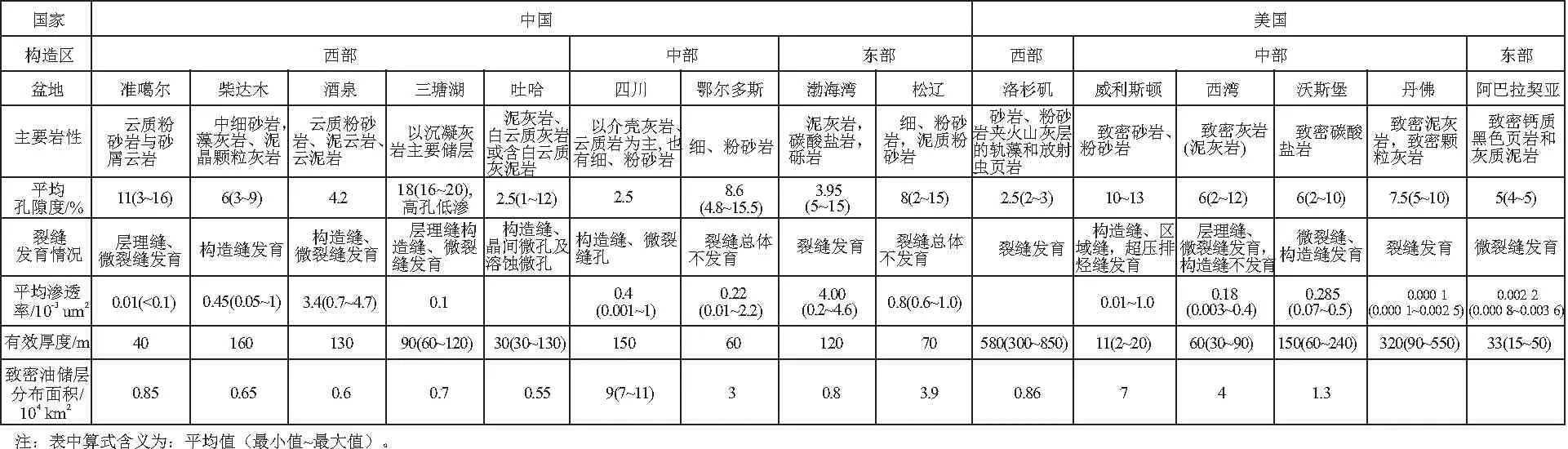

表1 中美主要致密油盆地致密油藏地层分布

3.2 中国主要致密油盆地烃源岩基本特征

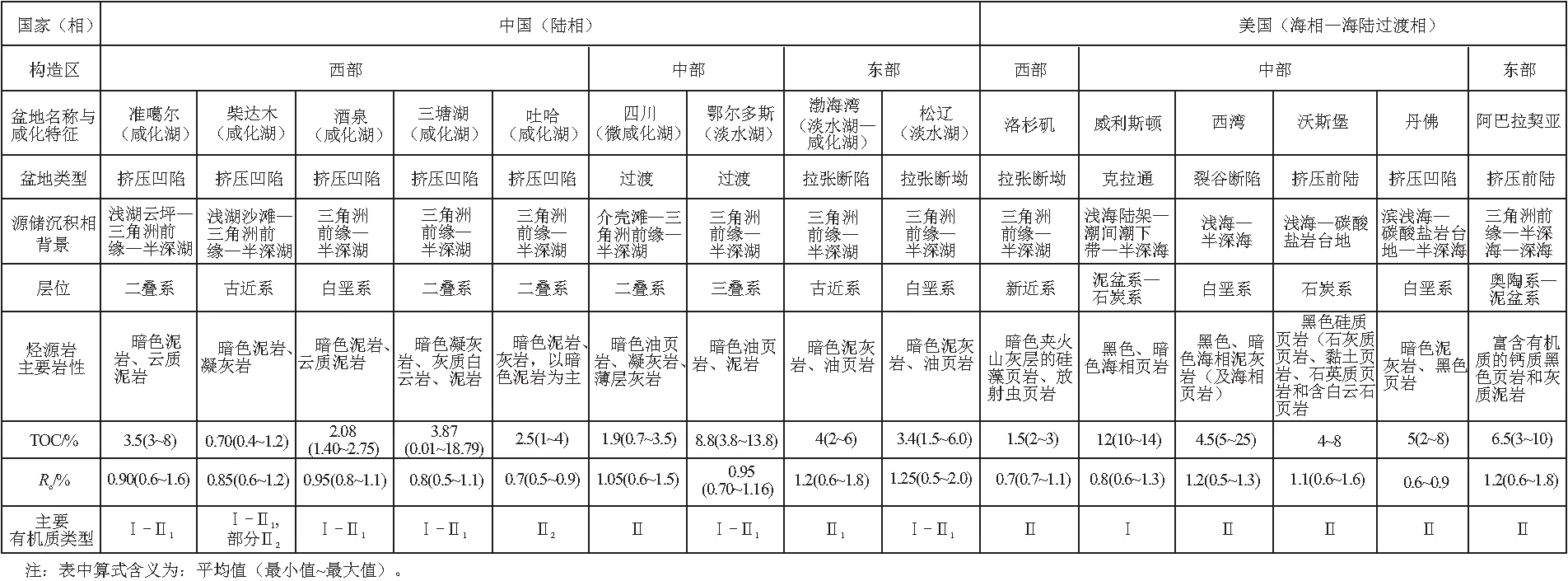

中国致密油藏形成于不同构造背景陆相湖盆的深湖—半深湖相细粒沉积体系中(表2中国部分),因此,要实现石油大规模充注到致密储层中聚集成藏,必须要有一定规模的进入生油窗的优质烃源岩。从中国的9个致密油盆地烃源岩的评价指标看(表2中国部分),有以下特点:

表2 中美主要致密油盆地类型与沉积背景及烃源岩基本特征对比

①烃源岩岩石类型较多,但以油页岩、暗色泥页岩、暗色云泥岩为主。西部致密油盆地烃源岩油页岩相对不发育,但普遍含碳酸盐岩,混合沉积特征相对显著。

②有机质品质较好。以Ⅰ—Ⅱ1型和Ⅱ1型为主,总有机碳含量平均值大于2%。中、东部致密油盆地烃源岩的品质总体好于西部致密油盆地。

③有机质演化适中。均处于生油窗,但中、东部致密油盆地烃源岩成熟程度相对高于西部,更有利于致密油藏的形成。

④不同致密油盆地烃源岩特征的差异与变化规律,与其所在构造区的构造稳定性、地温梯度等因素以及致密油盆地的类型有关。

3.3 中国主要致密油盆地储层基本特征

中国致密油盆地独特的大地构造背景与演化历史,导致了陆相沉积、地层破碎、岩性复杂、相变剧烈的总体储集特征,不同致密油盆地具有不同的致密油储层特点及其变化规律(表3中国部分)。

表3 中美主要致密油盆地储层基本特征对比

①致密油储层岩性复杂,岩石类型多。各种粒级的砂岩、粉砂岩甚至砾岩及其过渡性岩石组成的碎屑岩,灰岩、白云岩组成的碳酸盐岩,以及碎屑岩、碳酸盐岩混合形成的各种混积岩,都可以成为致密油储层。甚至火山岩也可以成为致密油储层(如三塘湖致密油盆地的沉凝灰岩)。西部构造区致密油盆地致密油储层以混积岩为主,渤海湾盆地发育碳酸盐岩致密油储层。

②构造稳定性、水介质、岩性影响储层的物性条件。大型稳定的淡水致密油盆地(如鄂尔多斯、松辽盆地)储层孔隙度要普遍高于断裂发育的中、小型半咸化—咸化致密油盆地储层孔隙度。单一岩性有利于增大储层孔隙空间,复杂岩性易形成各种裂缝(微裂缝),有利于改善渗透条件。中、小型半咸化—咸水致密油盆地储层渗透率要普遍高于大型淡水致密油盆地储层渗透率,这是因为前者碳酸盐岩含量相对高,且断裂相对发育。

③致密油盆地的储层规模受其所在区域构造位置控制,位于中部构造区的致密油盆地储层规模最大,其次是西部构造区挤压(前陆)凹陷致密油发育区,东部断陷致密油发育区的储层规模最小。

3.4 中国致密油盆地成藏富集特征

3.4.1 中国致密油盆地源储组合类型

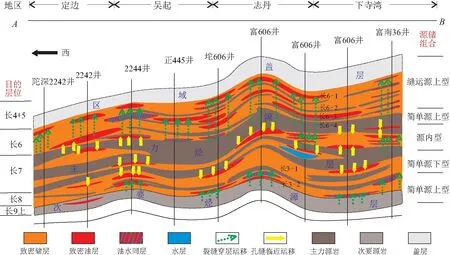

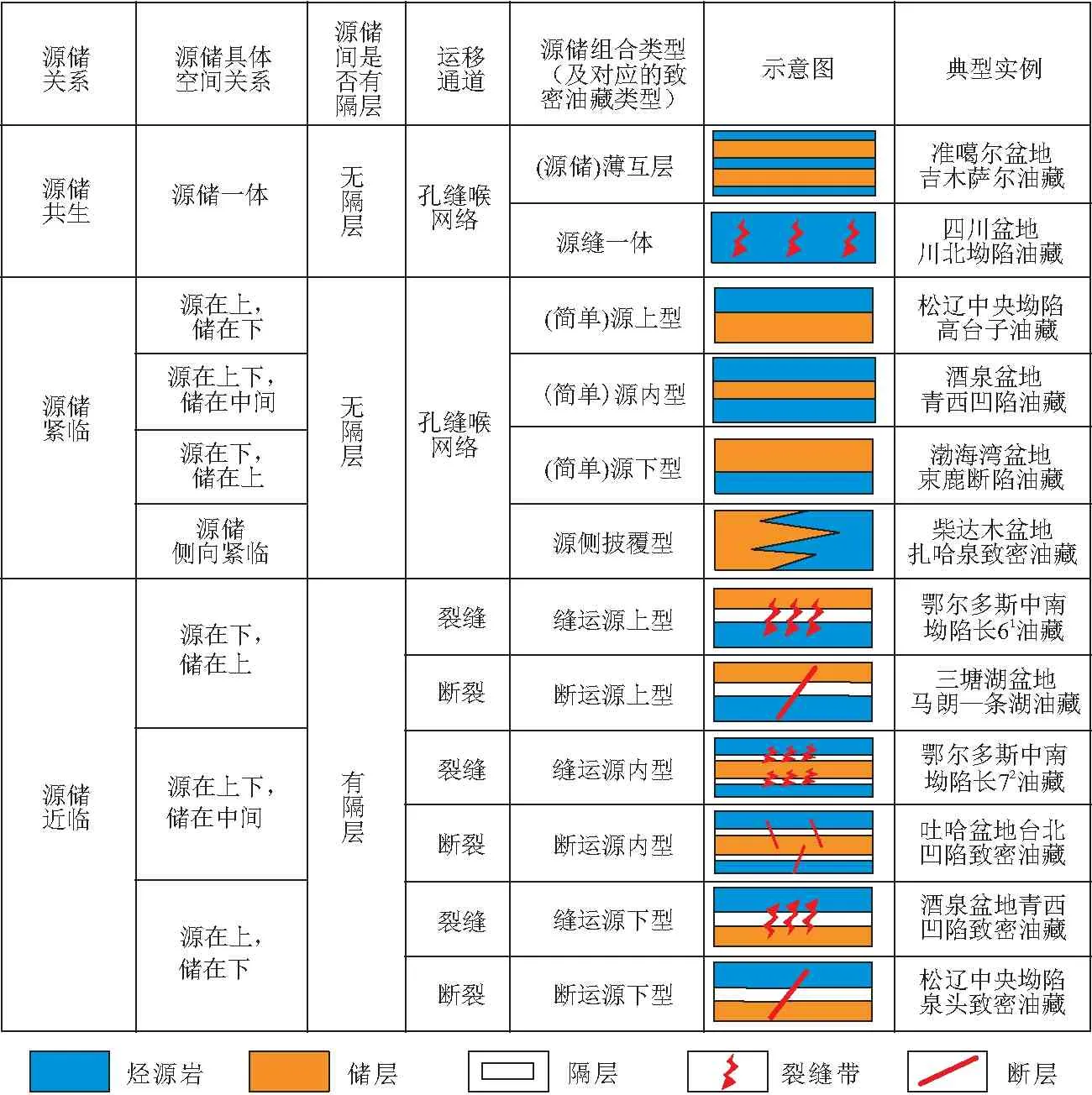

源储组合是致密油成藏与富集的基本要素和单元,不同的源、储组合关系具有不同的致密油成藏机制和致密油分布富集结果。目前有不少学者从不同角度对中国的源储组合特征与类型进行了研究[21-22],其主要问题是只考虑了源内或邻源致密油储层与烃源岩的空间关系,没有考虑源上隔层近源致密油储层与烃源岩的时空匹配关系,也没有考虑裂缝发育的烃源岩本身对致密油成藏富集的贡献。表4是本文依据致密油概念和内涵,考虑已有方案存在的缺陷,结合中国陆相致密油自身特点和特殊的地质条件,在前人认识基础上拟定的陆相致密油源储组合划分方案(共划分出3类12种)及其典型致密油藏实例。图4是一条横跨鄂尔多斯盆地延长组致密油区东西向的致密油藏源储组合及其成藏与分布综合剖面,反映了源储组合类型及对致密油成藏的控制作用。

图4 鄂尔多斯盆地延长组致密油源储组合特征及成藏分布综合剖面

表4 中国陆相致密油源储组合类型划分与典型致密油藏

3.4.2 中国主要盆地致密油藏成藏富集特征

在前人成果基础上[21-23],以源储组合划分结果为基础,在成藏充注动力、运移通道、成藏主控因素等方面,本文解剖对比了中国9个盆地典型致密油的成藏特征(表5中国部分)。

表5 中美主要致密油盆地致密油成藏特征对比

①相对碎屑岩和碳酸盐岩致密油,中国混积岩致密油的源储组合类型多而复杂,源储共生类、邻源类、近源类都可能同时存在于混积岩储层的致密油成藏背景中,从而导致其成藏条件、成藏机制与成藏模式也比较复杂多样;西部构造区致密油盆地多为混积岩盆地,中、东部构造区致密油盆地多为碎屑岩或碳酸盐岩致密油盆地。

②生烃增压是源储共生类源储组合的主要成藏动力,而源储压差是邻源类和近源类源储组合致密油运聚成藏的最普遍和最重要的动力。不排除在致密油储层的局部地带存在相对高孔渗运移通道,存在浮力作为动力的因素,如鄂尔多斯致密油盆地长6致密油。

③致密油运移输导能力与致密储层的岩性及其组合有关,碳酸盐岩和混积岩致密油储层因含有碳酸盐岩脆性矿物而裂缝相对发育,有利于石油向致密储层的运移;源、储薄互层有利于形成层理缝,可改善石油的横向运移。致密油运移输导能力还与构造有关,如中、高角度构造缝则有利于石油的纵向运移,如鄂尔多斯盆地沟通长7段烃源岩与长6段致密油储层的区域构造缝;东、西部构造区断陷致密油盆地断裂附近的构造缝,也有利于烃源岩待排出的石油沿构造缝纵向运移(包括穿层运移),在烃源岩上、下紧邻或近邻的致密油储层中聚集成藏。

④不同致密油盆地具有各自的致密油成藏主控因素和富集规律,但也有共性。源、储品质及其组合类型、裂缝发育程度是致密油成藏主控因素。致密油多沿与优质烃源岩联通好且近的相对高孔高渗物性甜点区带富集。

4 中美致密油盆地地质特征对比

与中国将页岩油不归入致密油不同,北美专家将页岩油归入致密油的范畴,这虽然扩大了致密油的范畴,但页岩油往往与致密油共生于致密油盆地之中,因此,就致密油盆地而言,中国致密油盆地与美国致密油盆地含义是一致的,中美致密油盆地可以进行对比。

4.1 美国沉积盆地构造背景与分布宏观特征

美国的沉积岩分布面积约为803×104km2,其中浅海大陆架143×104km2,沉积岩总体积约为235×104km3。除阿拉斯加盆地区外,方位上将美国分成东、中、西、南四部分。再结合美国区域构造演化、沉积环境及油气分布规律等,可将美国沉积盆地分为阿拉斯加盆地区、西海岸盆地区、落基山盆地区、西南盆地区、中陆盆地区、墨西哥湾沿岸盆地区、东部盆地区、太平洋盆地区和大西洋盆地区。受区域构造演化影响,美国沉积盆地发育具有以下特征:①地层年代上,除墨西哥湾沿岸、西海岸盆地区及阿拉斯加盆地区以沉积中新生界为主,其余大部分地区以沉积古生界为主,少部分地区发育古生界变质岩和侵入岩;②盆地类型上,主要发育前陆盆地和克拉通盆地,前陆盆地沿褶皱带分布,克拉通盆地毗邻加拿大地盾;③盆地发育规模上,位于美国中西部的落基山盆地区发育盆地数量众多,其中以小型盆地居多,同时也发育多个大型盆地,而东部以发育大型盆地为主,数量相对较少[24-26]。

4.2 美国致密油盆地分布

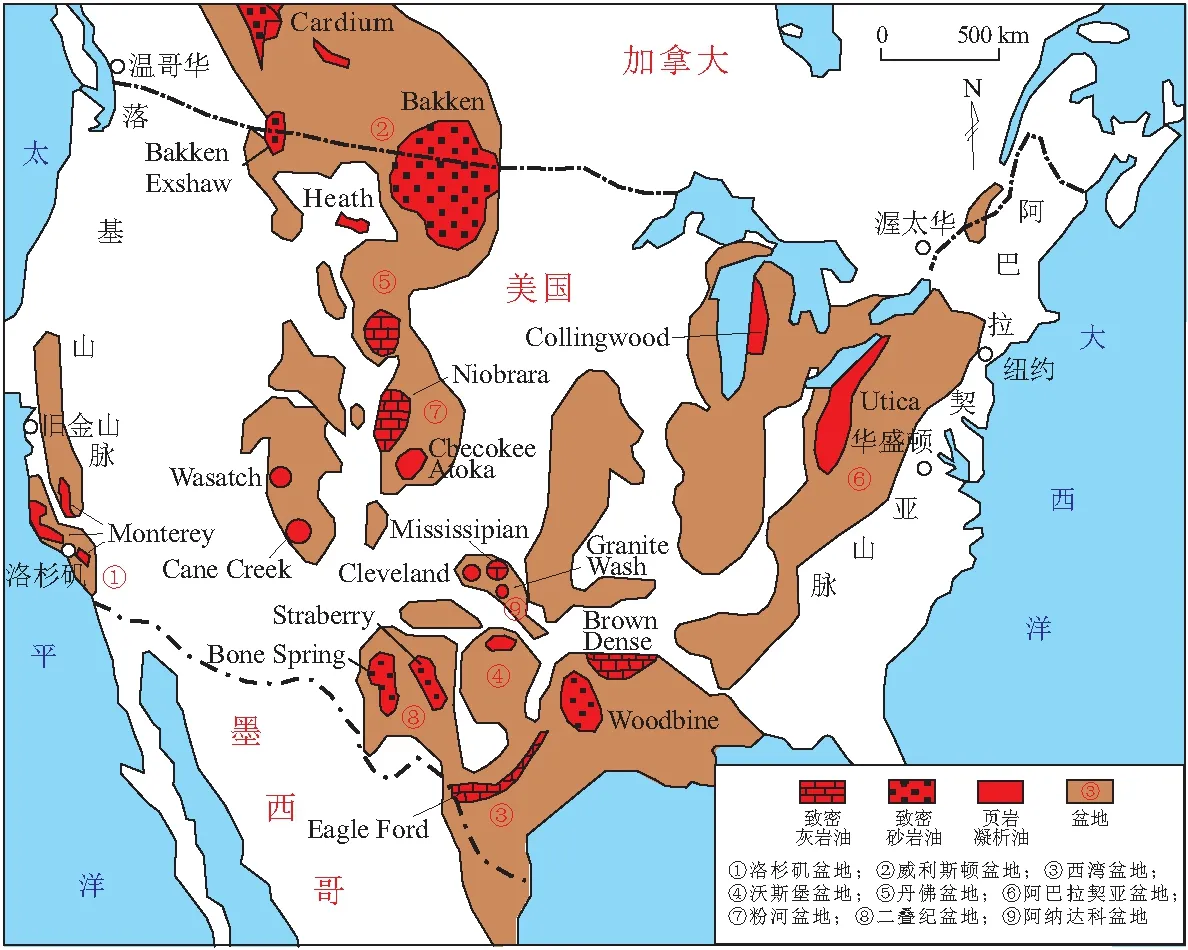

北美是致密油勘探开发的发源地,又是全球致密油主要产区,而北美的致密油又主要产自美国。目前美国已发现威利斯顿(Williston),西湾(Western Gulf)和洛杉矶(Los Angeles)等近10个致密油盆地,并在其中20余个致密油富集区获得产量(图5)[6,27-34],其致密油资源主要分布于6个盆地的9个页岩层系之中,即西湾盆地中的Austin Chalk组和Eagle Ford组、威利斯顿盆地中的Bakken组、粉河(Powder River)盆地中的Niobrara组、二叠纪(Permian)盆地中的Avalon/Bone Springs组和Straberry组、阿纳达科(Anadarko)盆地中的Woodford组、圣华金(San Joaquin)/洛杉矶盆地中的Monterey/Santos组以及阿巴拉契亚(Appalachian)盆地中的Utica组。其中,Bakken组、Eagle Ford组、Avalon/Bone Springs组和Monterey/Santos组是致密油的主要富集层位[23-24]。平面上,这些致密油盆地呈U形分布于美国东部、南部、中西部和西北部[27];层位上,美国的致密油主要赋存于上奥陶统—新近系,而中国的致密油主要赋存于二叠系—古近系(表1)。

图5 美国致密油盆地与致密油藏分布

4.3 中美致密油成藏特征共性与差异

分析与对比中美致密油盆地的基本特征,不仅在致密油的外延(即页岩油的归属),而且在致密油的基本地质特征和成藏特征方面都有明显不同。本文挑选了中国9个、美国6个共15个典型致密油盆地,对其基本地质特征与致密油成藏条件进行了分析,分别从致密油的盆地类型、沉积特征、烃源岩条件(表2)、储集条件(表3)和成藏机制与富集规律(表4)等多个方面进行对比,表5是中美两国致密油盆地主要特征综合对比指标和结果。

由表5可知,中美致密油盆地既有共性,又有差异。主要共性是,均形成于相对稳定的构造背景中,分布于负向构造单元的中心及其周边的斜坡区,赋存于最大湖(海)泛面及其上下的细粒沉积体系中,成熟优质烃源岩与致密储层大面积互层或紧邻或近邻,微—纳米孔缝喉输导与聚集系统,非浮力驱动短距离运聚成藏,相对高孔高渗甜点富集。由于中美大地构造背景与沉积演化特征的不同,导致致密油盆地特征存在差异,主要表现在以下几个方面:

①中国致密油盆地是陆相盆地,构造运动相对强烈,拉张、挤压和过渡型盆地都有发育;美国致密油盆地是海相盆地,构造稳定性相对较好,主要发育克拉通盆地和挤压型盆地。

②中国致密油盆地的储层类型多而复杂,储集条件总体要好于美国,但烃源岩的生烃条件总体要比美国差。

③中国致密油成藏机制与富集模式独特,断裂控藏、裂缝富集特征明显,源储组合、孔缝喉输导体系比美国更丰富多彩。

④中国致密油藏的含油饱和度相对较低,原油密度相对较高,流动性相对较差,油藏压力相对较低,致密油藏开发参数总体差于美国致密油藏。

⑤中国致密油盆地和致密油藏规模比美国小,致密油发育的层位各时间跨度比美国少和小,美国致密油资源的勘探开发潜力要大于中国致密油资源。

中美致密油盆地地质特征的差异的根本原因在于两者具有不同的大地构造背景及其沉积演化过程,即中国致密油盆地总体处于三大板块长期多期构造作用之中,断裂发育,陆相沉积,代表陆相致密油盆地的基本风格;而美国致密油盆地总体处于两个大板块之间,构造相对稳定,海相沉积,代表了海相致密油盆地的基本特征。

5 结论

(1)中国目前主要在鄂尔多斯、松辽、四川、准噶尔等9个致密油盆地中发现了16个致密油区带,平面上分布于中国的东部、中部和西部三个构造区,纵向上赋存于从二叠系到古近系的地层中。

(2)中国的致密油盆地是在东边太平洋、北边西伯利亚、西南边印度三大板块的长期共同作用下形成与演化的,断裂控盆控烃、陆相沉积、岩性致密且非均质性强、裂缝普遍发育是中国致密油盆地的基本地质特征。

(3)由三大板块向中国板块碰撞造成的由西向东,构造运动由早到晚,构造应力由压扭到张扭,构造与断裂活动由强到弱再到强,沉积演化由古生代—新生代多旋回到新生代单一旋回,古水介质由咸到淡再到咸再到淡,地温梯度由低到高,这些特点及其变化特征决定了中国的致密油盆地在不同构造区其成盆、成烃、成储、成藏、分布独有的特征及由西向东这些特征有规律的变化趋势。

(4)中美致密油盆地既有共性,又有差异,主要不同在于构造的稳定性与沉积相类型,并导致了在烃源岩品质、储层物性、成藏与富集多样性及致密油潜力等方面的不同。根本原因是中、美所处大地构造位置及其构造、沉积演化背景的差异。