苏北盆地海相地层残存状况及成藏类型分析

潘文蕾,彭金宁,翟常博,李海华,邱建华,曹 倩,李风勋,陆永德

1.中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126;2.中国石化 石油勘探开发研究院,北京 100083

苏北地区属于下扬子的重要组成部分,北界为苏鲁造山带,西界为张八岭隆起,南界与江南南部变形带叠加干涉相接(沿江断裂带附近的南京—镇江—海安),属于多期构造改造迭加的复合型盆地,海相油气资源潜力大[1-2]。经过近50年的油气勘探,该区始终未能获得实质性的油气突破,主要是由于研究区海相层系,特别是深部,地震攻关难以突破,如地震资料品质差、成像效果差,导致多期构造改造下的地质结构、海相地层勘探实体不清。2010年以来一些钻井(如X36A、YQ1井)的失利,也反映了钻前地层、构造预测与钻后存在严重的偏差。因此,明确海相地质结构、残留地层实体的分布及赋存特征等,已成为目前苏北盆地油气勘探首要解决的关键。前人[3]也对苏北海相结构进行了一些研究,主要以印支期的对冲挤压划分了构造变形区,海相实体也主要以地震地质综合解释及构造模式推测为主。本文基于区域地震剖面解析,结合钻井分析,以印支期逆冲—推覆、喜马拉雅期伸展反转2个主要构造期迭加改造变形特征,分析研究区地质结构特征,并结合钻井分析,探讨了海相地层残留分布特征及规律;综合成藏解剖,归纳总结了苏北盆地不同构造变形控制下的4种海相油气藏类型及各类型油气藏的分布规律、成藏主控因素,提出了苏北盆地海相勘探方向及建议,以期对苏北盆地海相油气勘探与开发起到启示作用。

1 主要构造改造阶段

中生代以来苏北盆地的海相沉积经历了T3—J1-2、J3—K1、K2—E三期主要构造变革阶段的改造[4-5],分别表现为逆冲推覆、走滑、伸展作用,导致现今海相实体残留分布面貌及油气分布差异性明显,改变了本区海相油气演化过程、成藏样式。如何认识海相实体分布,成为了指导该区海相油气勘探的关键。

印支期受苏鲁造山带西强东弱的逆冲推覆构造作用,平面上形成了海相单元变形“南北分带、东西分块”的总体格局;海相单元的剥蚀强度、变形强度存在“西强东弱、北强南弱”的差异。

中燕山期的走滑构造作用主要沿早期NNE向逆冲断裂发育,并由此派生出NW向断裂(NNW—SSE挤压应力场作用下产生的一对共轭断裂),它们切割了早期的逆冲推覆体。NNE向断裂发生左行走滑(主要有滁河、小海、泰州断裂等);NW向断裂发生右行走滑,主要分布于下扬子区北部盱眙—建湖一带(苏锡常、淮阴—东台断裂),NW向的淮阴—东台断裂两侧的海相地层状况存在明显差异。

燕山晚期—喜马拉雅期的伸展构造作用同样是早期逆冲断裂复活反转的结果,多为北西倾,对早期海相单元改造程度取决于其伸展强度。推测弱伸展作用对早期海相地层改造不明显,海相地层可基本保持印支期推覆构造面貌;强伸展作用则使断裂上盘海相地层发生拆沉掀斜,海相地层进一步断裂、褶皱倒转,使断裂下盘海相地层也发生较强挤压,海相地层进一步变形、褶皱。

1.1 印支期推覆构造改造

晚三叠世后的印支运动一方面结束了本区海相盆地演化,同时使早期海相沉积地层发生变形和剥蚀。苏北盆地海相地层主要受北部苏北—胶南造山带挤压推覆影响,由北往南递进变形,变形强度逐渐减弱,并在沿江(宁镇)—海安地区一线与南部江南雪峰造山带的由南往北推覆带叠加干涉形成对冲带。

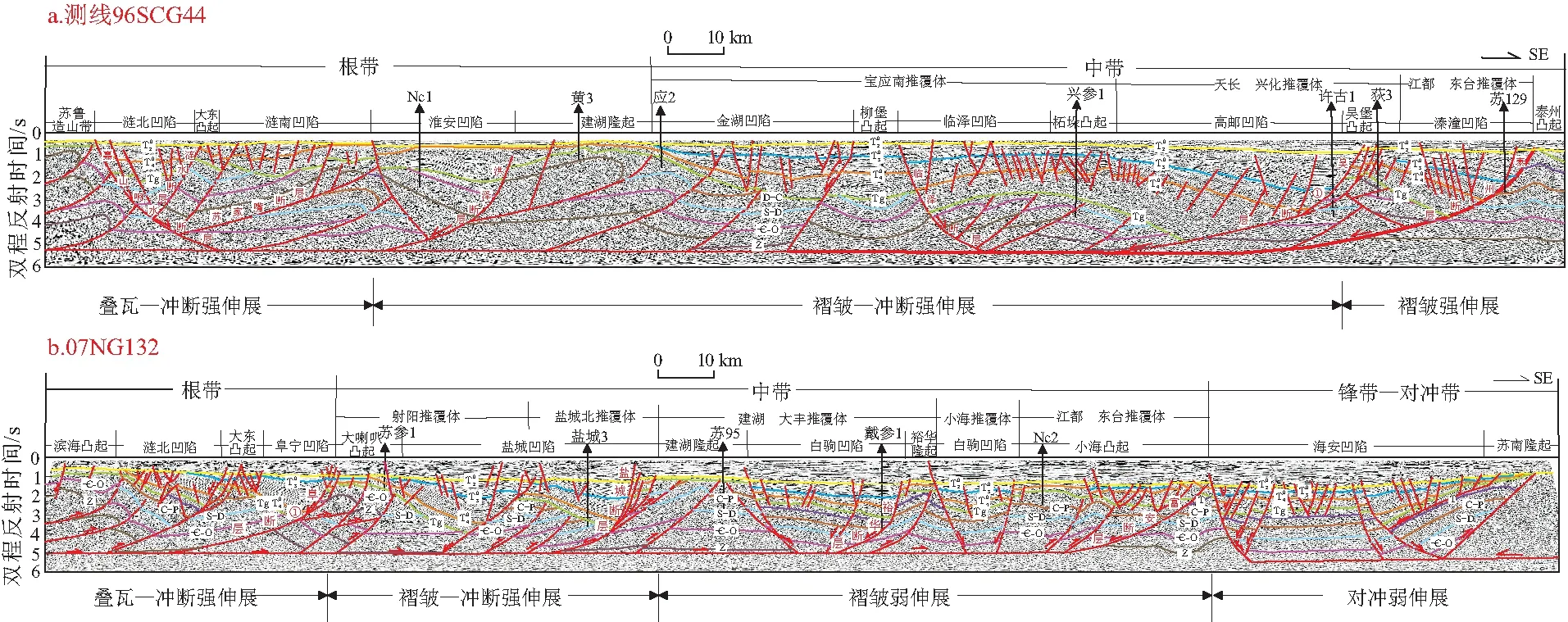

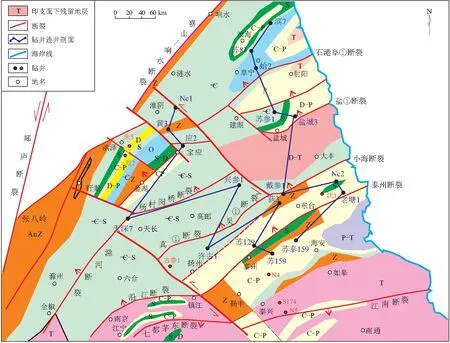

苏鲁造山带大致以嘉山—响水断裂为界,往南的推覆构造变形分为根带、中带、锋带—对冲带[6-8];中带内存在多个推覆体,各推覆体的逆冲断裂向下收敛于震旦系底面,这在区域地震解释剖面得以证实(图1)。

图1 苏北盆地地震综合解释剖面及构造分带测线位置见图2。

推覆根带:大致分布于嘉山—响水断裂以南,石港断裂—阜①断裂以北,海相地层变形表现为叠瓦状逆冲断裂、紧闭褶皱为主,包括涟水—滨海、盱眙—洪泽2个冲断带;剖面上明显可见巨厚的震旦系、奥陶系呈断块状分布,普遍缺失上古生界。

推覆中带:分布在泰州断裂以北,以大型推覆构造为主,逆冲断裂附近为冲断片,远离断裂表现为褶皱变形;主要包括5个受控于北西倾断裂的推覆体,即西侧的宝应(金湖)、兴化(高邮)、江都东台(溱潼)推覆体和东侧的盐城、大丰(白驹)推覆体。

推覆峰带—对冲带:分布在江南(南通)断裂与泰州断裂之间,表现为宽缓褶皱、对冲构造、滑脱褶皱;范围包括泰兴—海安一线,海相地层整体完整,构造线沿NE走向展布,对冲带较宽,平面上东侧变形相对弱。

1.2 喜马拉雅期伸展构造改造

苏北盆地的伸展改造作用主要沿印支期推覆断层复活反转而发生[9-10],仍以印支期对冲带为界,北部表现为南断北超,南部表现为北断南超;自北向南伸展强度减弱,弱伸展带分布在印支期对冲带附近。

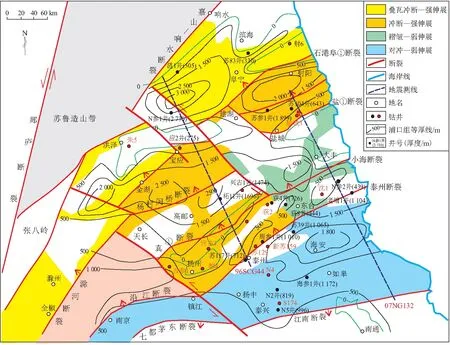

南北方向上,伸展改造强度由北侧的推覆根带往南侧的对冲带逐渐减弱,形成的新生代断陷盆地存在面积逐渐变小、断陷深度逐渐降低的趋势。早期各新生代陆相断陷盆地的上白垩统浦口组沉积厚度也证明了这一点[11](图2),沉降中心的最大沉积厚度由涟水凹陷、金湖凹陷的3 000 m以上,减薄到溱潼凹陷、白驹凹陷、海安凹陷的1 500 m左右。

图2 苏北盆地海相单元构造分区及上白垩统浦口组沉积厚度

假定盆地伸展断陷幅度大于2 000 m为强伸展带,则苏北盆地淮阴—东台断裂以西、泰州断裂以北的金湖、高邮、溱潼凹陷属于强伸展带,泰州泰兴地区属于弱伸展带;淮阴—东台断裂以东的盐城凹陷属于强伸展带,大丰白驹凹陷、海安凹陷属于弱伸展带(图1,图2)。因此,苏北盆地的海相单元依两期主要构造变革期叠加改造样式可划分为四大构造区划,即叠瓦冲断(根带)—强伸展带、冲断(中带)—强伸展带、褶皱(中带)—弱伸展带和对冲—弱伸展带(图2)。叠加改造后的稳定区带只能是印支期的褶皱变形区与喜马拉雅期的弱伸展变形叠加区,范围局限在对冲带附近。

2 海相地层残存特征

由于目前整体对苏北盆地海相地震反射内幕的认识不清,本次通过整理盆地内近100口钻遇海相层位钻井的地层数据,对印支面(Tg)海相残留实体的分布及特征有了较全面的认识。研究表明,以淮阴—东台断裂为界,断裂两侧的海相残留地层赋存状态存在明显差异。

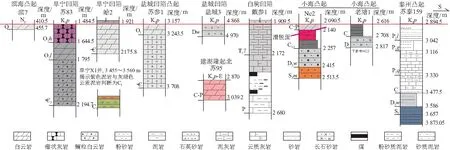

2.1 西侧残留地层

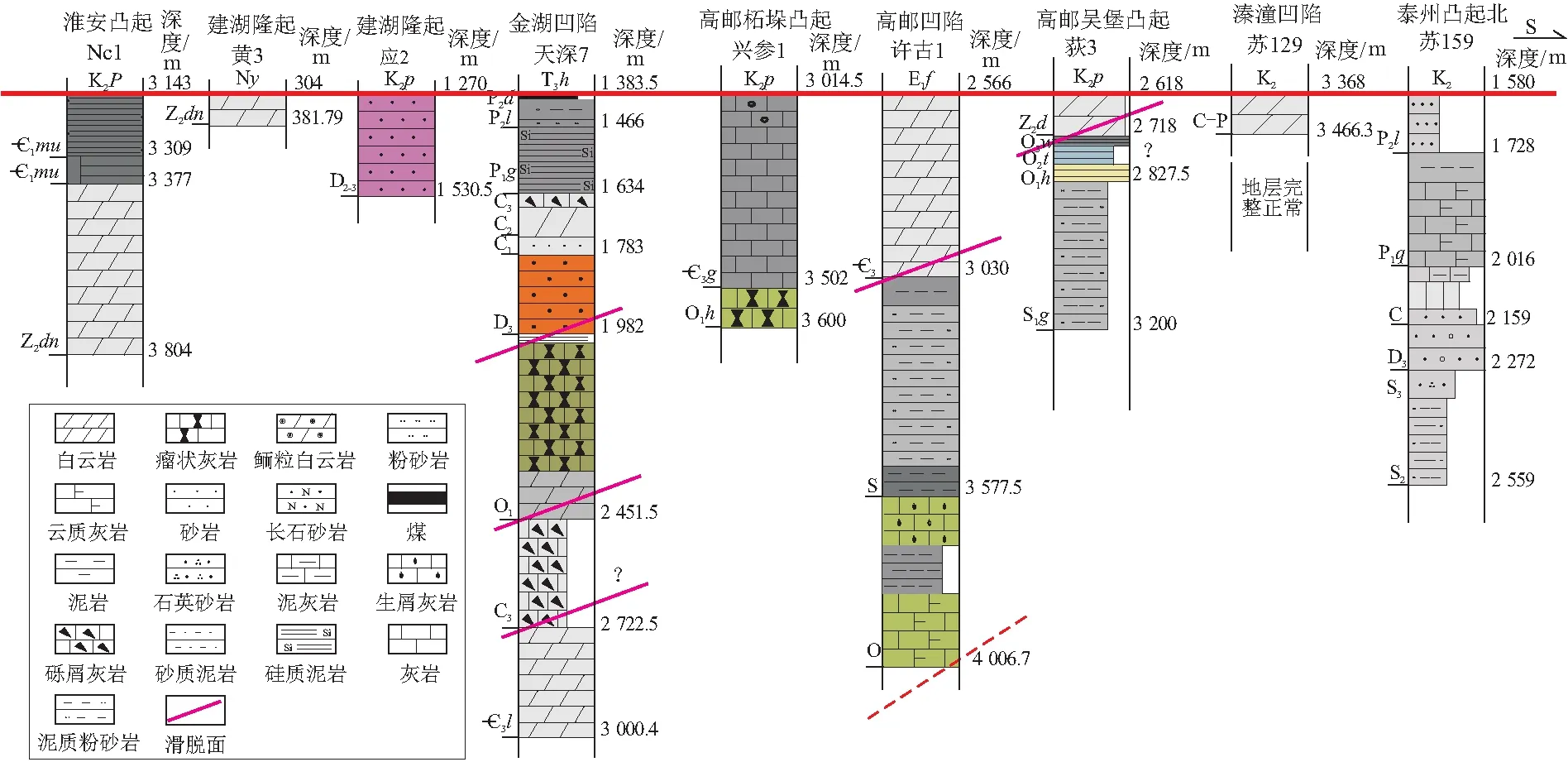

西侧残留地层以下古生界为主,纵向上普遍倒转,由北往南由老变新。由淮安凸起—溱潼凹陷北西—南东向连井剖面对比(图3,图4)可见,西侧金湖、高邮凹陷钻井揭示残留下古生界地层倒转,断裂发育;往南至溱潼凹陷开始见到大面积上古生界的残留,地层逐渐恢复正常(图4)。位于叠瓦冲断—强伸展带的淮安凸起的Nc1井,揭示残留海相地层为Z—-C1,以断片形式(叠瓦冲断)存在;位于冲断—强伸展带的金湖、高邮凹陷的许古1井、荻3井,揭示印支面(Tg) 以下直接出露震旦系和寒武系,纵向上见海相地层重复倒转,老地层推覆在新地层之上现象比比皆是,如寒武系推覆在志留系之上,震旦系推覆在奥陶系之上。再往南同样位于冲断—强伸展带的溱潼凹陷,则残留地层保存较多,见C—P分布,地层垂向也以正常分布为主。

图3 苏北盆地淮阴—东台断裂以西不同构造单元钻井地层南北向连井剖面对比剖面位置见图4。

需要说明的是,西侧残留地层虽以下古生界为主,但金湖凹陷北部的次凹及斜坡部位(杨村断裂以北)也存在C—P残留地层,可能揭示在同一推覆体中,远离主断裂的推覆体后缘地层剥蚀作用要弱一些。

2.2 东侧残留地层

东侧残留地层以上古生界为主,纵向上正常分布,由北往南逐渐由老变新。由滨海凸起—白驹凹陷—泰州凸起北西—南东向连井剖面对比(图4,图5)可见,印支面以下整体残留有上古生界,阜宁凹陷以北剥蚀较多,残留寒武—奥陶系;盐城凹陷则残留二叠系为主;白驹凹陷以南主体残留P—T1-2地层(图4)。

图4 苏北盆地海相残留地层分布

图5 苏北盆地淮阴—东台断裂以东不同构造单元钻井地层南北向连井剖面对比剖面位置见图4。

位于叠瓦冲断—强伸展带的滨7、苏83井揭示残留地层以下古生界奥陶系为主,局部可能剥蚀到上寒武统(阜①或射阳断裂以北),与位于淮阴—东台断裂西侧叠瓦冲断—强伸展带的残留地层(震旦系、寒武系)相比,剥蚀程度明显要低,保留程度更为完整。

位于冲断—强伸展带的盐城凹陷情况比较复杂,主体揭示保留了上古生界二叠系(如新洋次凹的新桥1井见栖霞组、孤峰组),但临近主逆冲断裂的南洋次凹可能剥蚀较大,仅残留了志留系—泥盆系。

位于褶皱—弱伸展带和对冲—弱伸展带的广大地区剥蚀程度很低,残留上古生界为主,垂向上地层基本正常展布;构造带内喜马拉雅期伸展构造的凸起单元剥蚀也不大(普遍保留C—P地层),甚至有完整的中生界海相T1-2地层残留,如白驹凹陷戴参1井。

3 海相成藏类型及分布规律

苏北盆地古生界海相层系主要发育3套主力生油层[12],即下寒武统荷塘组、下志留统高家边组底部泥岩和二叠系碳酸盐岩、碳质泥页岩。以印支—燕山运动为界,烃源岩演化分为早期生烃和晚期(二次)生烃2个阶段,寒武系烃源岩和志留系烃源岩在T2之前已达到高熟—过熟阶段;二叠系烃源岩以晚期生烃(K2—E)为主。第一个演化阶段以下古生界烃源岩贡献为主,是海相地层主要成藏期;第二个演化阶段使一度间断的烃源岩继续演化和二次生烃,是上古生界的主要成藏期[13]。

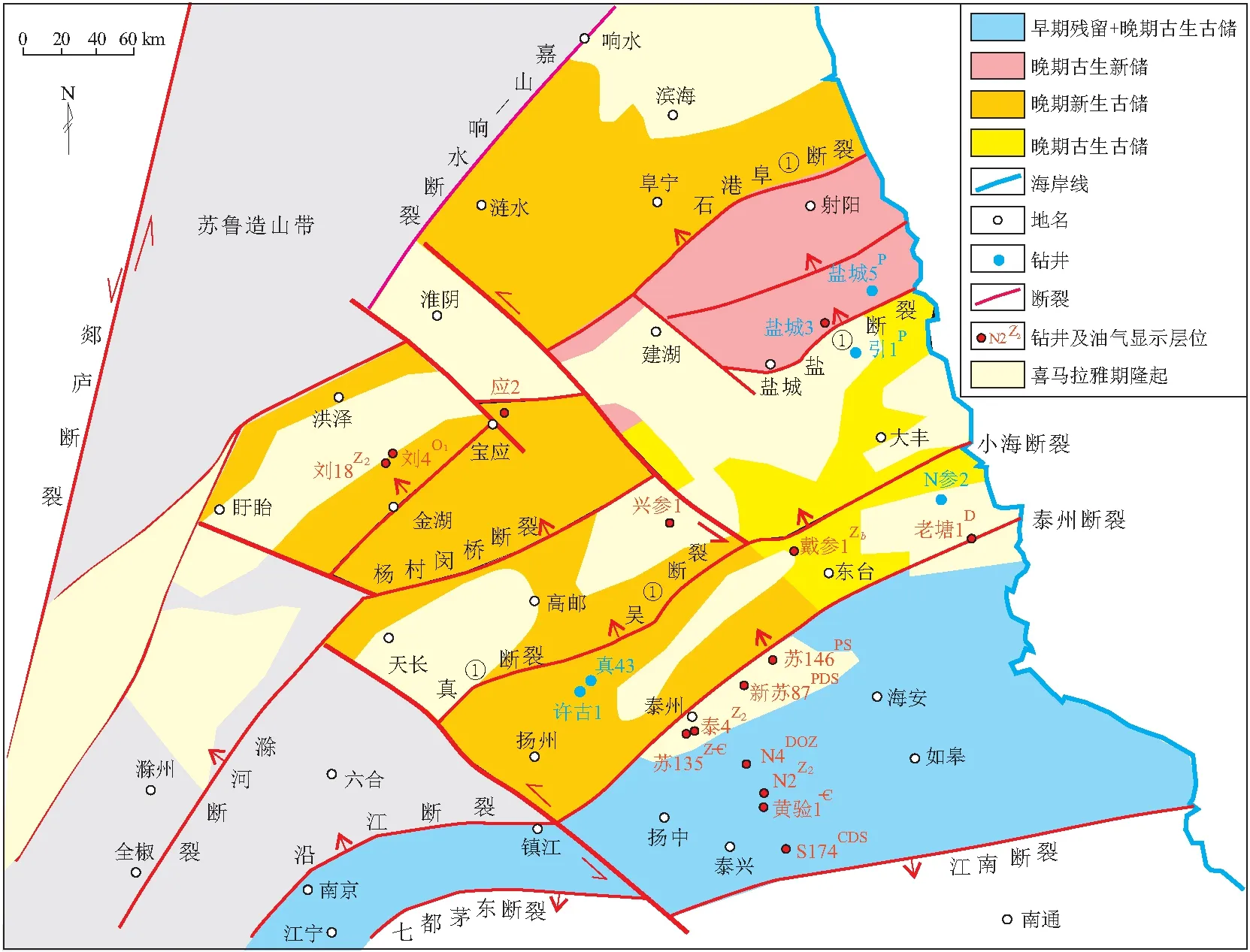

因此,苏北盆地海相层系存在多期成藏、多期改造的特点,成藏条件极其复杂[13]。考虑成藏的阶段性、构造差异性改造影响、现今残留海相地层基础石油地质条件影响,认为苏北盆地海相地层目前主要发育及保留有4类油气成藏类型[14-16];按成藏时间分为早期成藏和晚期成藏两大类,其中晚期成藏再按照残留地层分布差异、生储盖成藏组合配置关系,分为“古生古储”、“古生新储”、“新生古储”3类(表1,图6)。

图6 苏北盆地海相层系成藏条件及成藏模式

表1 苏北盆地海相地层成藏类型分类

3.1 早期原生残留型

早期原生残留型油气藏分布于早期成藏有利区带,寒武系炮台山组及观音台组台地—台地边缘浅滩相白云岩储层发育;北侧紧临滁河,发育幕府山组盆地相烃源岩。印支—燕山期构造运动改造后,大部分地区中、古生界地层残留保存,在泰州姜堰一带残留厚度超过 2 000 m。海相地层层序基本正常,不仅有较厚的上古生界及青龙组(T1q),而且T2-3及 J、K1也有较厚的分布。据区域大剖面和局部地震剖面,主体以简单断块和宽缓褶皱为主要构造样式,常见滑脱褶皱、对冲三角带等样式,局部可能较为复杂但整体上具有简单稳定性。海相地层相对完整分布的对冲—弱伸展带,稳定的构造条件是其成藏主控因素。

该区海相油气藏形成于T3—J1-2前陆盆地发育期,印支期推覆构造改造使油气藏受到一定挤压改造及剥蚀,但并未造成油气藏成藏条件破坏;喜马拉雅期伸展变形改造也较弱,油气藏始终保留[17-20]。

目前此类早期残留型油气藏虽未见突破,但此构造带内已有N11井、N2井、苏135井等众多钻井揭示了海相层系有过成藏迹象,在震旦系、寒武系、奥陶系不同层系普遍见沥青存在(图7),故认为存在早期(印支期)的油气成藏,但经历改造调整后是否仍能得以保留至今,则要综合早期圈闭的完整性、早期盖层条件的有效性进行具体分析。

3.2 晚期新生古储型

晚期新生古储型油气藏分布于仅残留下古生界地层的陆域西侧冲断—强伸展带内,陆相烃源岩的晚期生烃、源(陆相层系)储(海相层系)对接是其成藏主控因素(表1,图6)。该区即使有过早期油气藏,但在印支—燕山运动改造期间基本被破坏殆尽;且因剥蚀强度大缺失上古生界,残留的下古生界在喜马拉雅期也不具备晚期生烃条件,区内海相地层无法有效供烃,所以只能存在晚期陆相烃源岩生烃并沿着伸展断裂侧向运移到海相储层聚集成藏的模式——新生古储。需要说明的是,从严格意义上来讲此类型虽属于晚期成藏,但并非典型的海相晚期成藏的范畴。

此类油气藏类型以真43井、陆1井、陆2井等为代表。喜马拉雅期陆相阜宁组烃源岩在晚期生烃,并沿着不整合面运移到下伏的下古生界断块圈闭中,在灯影组、寒武系白云岩等储层内成藏。油气藏分布于喜马拉雅期发生强烈伸展的深凹带深大断裂附近,晚期生烃的陆相油气通过复活的伸展断层进行运移,或者新生界烃源岩与古生界储层直接对接侧向运移,进入古生界圈闭聚集成藏[21]。

3.3 晚期古生新储型

晚期古生新储型油气藏分布于残留上古生界的东侧冲断—强伸展带,上古生界海相烃源岩的晚期有效供烃、海相烃源与陆相储层之间的输导条件(存在开启型断裂沟通)是其成藏主控因素(表1,图6,图7)。

图7 苏北盆地海相层系不同成藏类型及油气显示分布

该区早期原生油气藏在印支—燕山运动改造期间同样被破坏,但因剥蚀程度弱于西侧,上古生界海相地层仍基本残留;之后在喜马拉雅期伸展作用改造过程中,这些残留的低演化程度的二叠系烃源岩因深埋作用而晚期生烃,为晚期成藏提供有效烃源。但由于早期的海相圈闭、海相层系保存条件被破坏殆尽,晚期二叠系的有效供烃无法在海相层系内聚集,只能通过断裂、不整合面向陆相单元运移聚集,并在陆相层系的有效盖层、有效储层、有效圈闭中形成古生新储的成藏组合模式。

此类油气藏类型以盐城凹陷朱家墩气田盐城5井为代表,在3 786.4~3 812.1 m阜一段(E1f)砂岩中获得天然气突破。测试表明天然气为干气,干燥系数为0.977;天然气甲烷碳同位素(δ13C1=-37.8‰)组成表现出海相腐泥型天然气的特征,乙烷和丙烷碳同位素(δ13C2=-28.1‰,δ13C3=-25.3‰)差值与组分含量比值相关性表现出原油二次裂解气的特征;其成熟度根据戴金星院士提出油型气计算公式δ13C1=15.8log(Ro)-42.2, 所得成熟度为1.90%左右,与现今二叠系烃源岩成熟度较为一致。因此,盐城5井的天然气主要来自二叠系烃源岩高演化阶段原油裂解形成的干气,志留系或寒武系烃源岩(Ro>3.0%)没有明显贡献。

此类型油气藏分布在二叠系烃灶中心附近,它通过贯穿海陆层系的断裂垂向运移,进入新生界圈闭聚集成藏[22]。但属于同样区带的盐城凹陷北侧新洋次凹内的兴桥X1井、盐气1井、新洋X1井却未获得突破,启示我们这类油气除了需要具备晚期海相烃灶条件外,陆相圈闭的有效保存(关键是开启性断裂不能穿透区域盖层)可能也是成藏重要条件。

3.4 晚期古生古储型

晚期古生古储型油气藏分布于残留上古生界的褶皱—弱伸展带及对冲弱伸展带,其分布位置基本与早期原生残留油气藏的分布位置重叠,不同之处在于它的成藏主要受控于晚期烃灶及保存条件(海相层系变形程度)(表1,图6,图7)。

该区因构造变形程度弱,海相单元成藏条件未完全破坏。首先早期油气藏在印支—燕山运动改造后可以残留;同时,因构造单元内上古生界剥蚀不多,上古生界海相烃源岩又具备了晚期二次生烃有效供烃的条件,因此晚期生成的海相油气仍然主要在海相层系内运移聚集成藏,形成晚期古生古储的成藏组合模式。

此类油气藏类型以黄桥龙潭组(P3l)致密砂岩油气藏为代表。龙潭组泥质烃源岩在K2—E晚期生烃,主要运移到海相断块圈闭中的龙潭组致密砂岩储层中,在海相大隆组—青龙组泥岩有效盖层封盖下聚集成藏[23]。另外,句容含油构造也属于此成藏类型[24],容2井、容3井及句北1井的出油层位多,如栖霞组(P2q)、P3l和T1q。

4 海相层系油气勘探方向探讨

苏北盆地海相经历了多期次的构造运动叠加改造,基本上以残留盆地的面貌存在,印支期苏鲁造山带的逆冲推覆改造及喜马拉雅期伸展反转强弱程度共同决定了海相油气保存、展布及成藏富集规模。现今油气勘探需要秉持“晚期成藏型勘探为主、早期残留型勘探为辅”的原则,从海相成藏类型及分布规律看,有以下3个具有勘探前景的领域及方向。

(1)晚期古生新储型油气藏可作为近期海相层系勘探突破区的首选。苏北盆地上古生界烃源岩具备晚期生烃(K—现今)条件,晚期油气藏因形成时间短较易保存,是下扬子复杂变形区海相油气最具有现实意义的勘探领域。

晚期上古生界海相烃灶的油气运移成藏模式,只有“古生新储”及“古生古储”两类,苏北盆地属于强烈改造的残留盆地,海相层系内幕的区域性整体有效封盖条件已被破坏,所以晚期油气最大的可能是往上部陆相单元运移,并在陆相层系合适的圈闭、储层、盖层组合中成藏。因此晚期油气藏中的“古生新储型”组合为勘探首选,如盐城凹陷具备二叠系烃源岩分布及二次生烃条件,是主要的勘探突破方向。

(2)晚期古生古储型油气藏作为海相层系勘探拓展领域。下扬子地区晚期“古生古储”型油气藏已有低产工业油气发现(句容、黄桥),圈闭主要类型有海相层系的断块(句容龙潭组、黄桥龙潭组)、不整合面(句容青龙组)等;储层有印支—燕山期不整合面缝洞、龙潭组致密砂岩、栖霞组裂缝型灰岩等;其对成藏的保存条件要求苛刻,海相油气藏之上要具备重建型K2—E盖层,尤其是浦口组湖相—盐湖相盖层要区域连续分布。

油气藏解剖揭示黄桥龙潭组油藏位于对冲褶皱—弱伸展带的西侧,句容含油构造位于南部江南推覆带的褶皱—弱伸展带,成藏主控因素和成藏条件研究表明属于K2—E晚期生烃、晚期成藏的油气藏。其中句容含油构造未能形成工业产能的主要原因在于晚期成藏后又遭受喜马拉雅末期强烈的抬升剥蚀(幅度可达2 500 m以上),导致青龙组—浦口组盖层的封盖条件丧失。黄桥龙潭组油藏则可能受储层砂体展布及断裂沟通的CO2驱替影响,油气成藏规模不大。

从目前研究来看,位于对冲—褶皱带的黄桥、海安地区和苏北白驹凹陷都属于晚期古生古储型油气藏勘探有利单元。苏北盆地白驹凹陷位于褶皱—弱伸展带东侧,其海相地层变形与句容地区相比要更为稳定,喜马拉雅末期抬升剥蚀小,保存条件更优;与黄桥地区基本接近,且不受南部变形(江南雪峰造山带)的叠加干涉影响,是下扬子陆域海相构造相对稳定单元。其海相层系之上叠加的陆相单元存在大丰次凹、洋心次凹等沉积中心,浦口组膏岩盖层较黄桥地区更为发育,具备重建保存单元及晚期供烃的能力,是晚期“古生古储”型油气藏的有利分布区。鉴于白驹凹陷目前研究程度总体偏低,因此有必要投入工作量,作为海相层系勘探新的拓展方向。

(3)早期原生残留型油气作为海相层系勘探后备区。苏北盆地下古生界烃源岩早期(T3前)生烃量巨大,占到海相层系生烃量的80%。下古生界烃源在前陆变形前早已进入了生油高峰期,成藏时间早,油气藏在前陆变形中受到的改造与破坏强,勘探难度很大,但对原生残留型油气的勘探不能轻易放弃。

海安、如皋地区属于对冲—弱伸展带,现今海相层系保存相对完整,改造相对薄弱,海相盖层有效封闭条件具备,这一构造区带也正是早期文献中公认的下扬子地区中央稳定带[25]。对区带内钻井成果梳理发现,苏121井录井揭示荷塘组有124 m的暗色页岩(TOC平均4.61%),N2井揭示荷塘组有71 m暗色页岩(TOC平均2.97%)。综合考虑此区带在早古生代处于“一台两盆”的宁巢局限台地环境,台缘浅滩优质储层发育,是早期油气成藏的有利部位,晚期多期构造变革改造后仍可能有残留。

处于对冲—弱伸展带的海安、如皋地区,是此类油气藏得以保留的唯一区带。鉴于原生型油气藏的研究难度,可作为海相层系油气勘探的后备区。

5 结论

(1)苏北海相盆地经历多期强烈构造变革,海相地层残留状况复杂,以淮阴断裂为界,东西分块、南北分带;西侧残留地层以下古生界为主并强烈倒转,东侧残留地层以上古生界为主且产状正常,但都存在往南残留地层变新的规律。

(2)基于构造变形区带划分及成藏解剖、地层残存状况、油气显示规律的认识,总结了各变形带的成藏组合类型。淮阴断裂东侧冲断—强伸展带存在晚期古生新储型油气成藏组合、褶皱弱伸展带存在晚期古生古储型油气成藏组合,对冲褶皱带存在早期原生残留型及晚期古生古储型油气成藏组合。目前勘探应首选盐城凹陷,寻求晚期古生新储型油气藏获得勘探突破;拓展白驹凹陷晚期古生古储型油气藏勘探,兼顾构造稳定带早期原生残留型油气勘探。