《园冶·屋宇》叙事结构简析

——兼论《园冶·屋宇》书写中造园者与工匠之间的主从关系

李恩锡 张 雯

1 背景:《园冶·屋宇》篇

《园冶》[1]是明代造园家计成的造园专著。全书正文分作十个章节,其中涉及建筑屋宇的有六个章节,包括立基、屋宇、装折、门窗、墙垣、铺地。就篇幅来说,计成十分重视园林屋宇的建造。因此,理清屋宇篇的书写方式和行文逻辑可以帮助我们更好地了解《园冶》的屋宇论述对建构计成心中理想园林的意义。本文尝试归纳计成在书写《园冶》屋宇时潜藏的“类—式”对应的叙述结构,并以此解析《园冶》中文人造园者与造园工匠之间领导与被领导的关系。

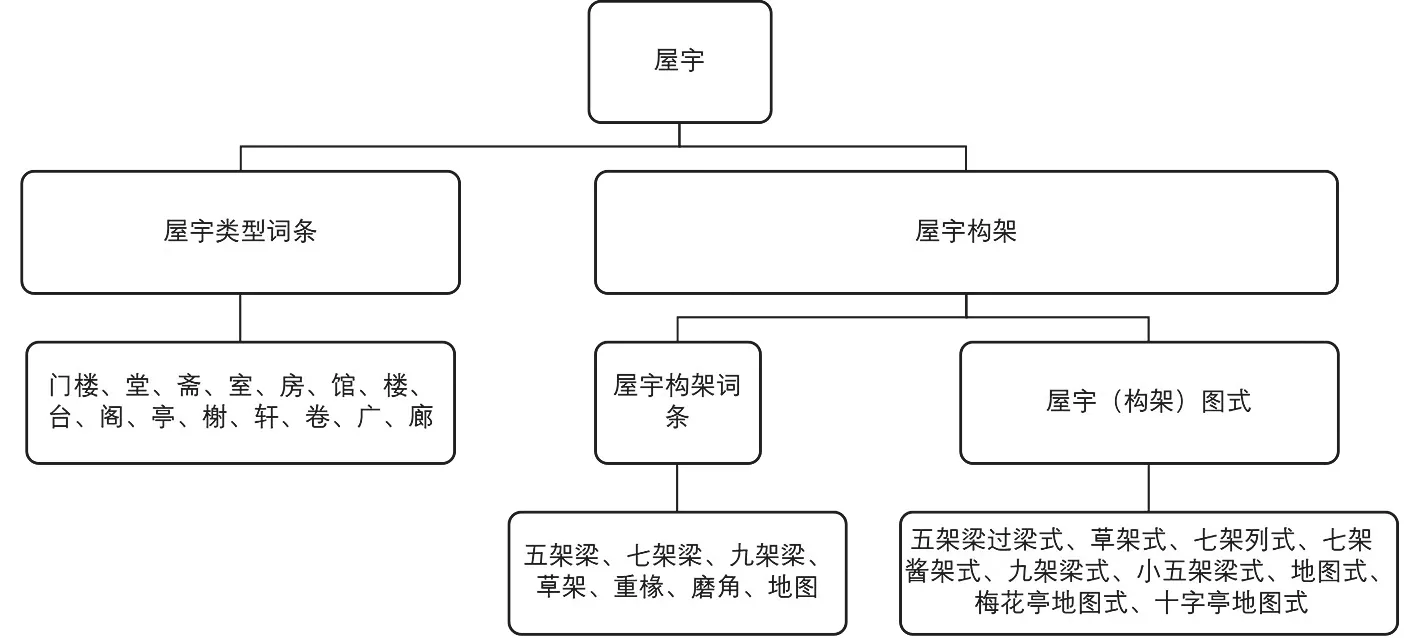

屋宇篇正文总共有22个词条注解和11张图式说明,按照文与图的分类,全篇可以分成两个部分。但若按照语义来分类,词条(一)到词条(十五)可以独立成一个体系——解释园林中的各种屋宇类型;词条(十六)到词条(二十二)则可以归为另一类——解释园林中基本匠作构架。而后面的图式则是对匠作架构的补充。下面的层次关系图展示了这种段落划分的结构关系(图1)。

图1 屋宇篇段落结构图

现代的部分《园冶》注释书将屋宇篇正文中的“列架”部分单列成章,例如张家骥先生的《园冶全释》就认为《园冶》屋宇篇“编排上不够系统妥善……故本书分开另立‘四、列架’一篇”[2],就此将屋宇篇拆成“屋宇”和“列架”两个部分。但新加的“列架”篇不像其他章节那样有一个开头的总论文字,不符合计成对每个章节分作总论序言与分述正文两个部分的布局逻辑。虽然屋宇篇里描写列架的部分和前面屋宇类型解释差异很大,但计成仍将其统一在一个章节中。两个部分之间究竟有怎样的差异和关联,这样的谋篇设计又潜藏着怎样的书写动机?以此为起点,本文试图通过阐述“类”与“式”的段落特征来寻找两者之间的关系连接点。

2 园林屋宇对“类”的定义

2.1 两种类别层级

屋宇正文总共罗列了十五种屋宇类型——门楼、堂、斋、室、房、馆、楼、台、阁、亭、榭、轩、卷、广、廊。在屋宇篇的总论中,则出现了厅堂、长廊、小屋、奇亭巧榭、层阁重楼等五组屋宇词汇。另外,在屋宇篇前面的立基篇中,计成讲述了六种屋宇立基类型——厅堂基、楼阁基、门楼基、书房基、亭榭基、廊房基。表1是对这三处屋宇分类所作的对比。

表1 《园冶·屋宇》中三处屋宇分类的对比

从表1可以看出,屋宇总论里的5种屋宇类型基本等同于立基篇里的划分(屋宇总论没有谈到门楼)。而且屋宇正文中的14种屋宇也都明确地分属于立基篇的6种立基形式之下(“卷”较难归类)。由此呈现出两种层次的屋宇类型划分:一种可以划分作6种屋宇类型;另一种则可以划分作15种。那么这两种分类方式有什么区别呢?我们可以简单将前者视为后者的概括版,但是立基篇在描写第一种屋宇类别系统时,强调类型要素之间的关系,要素与要素之间互相界定;而屋宇篇在书写第二种屋宇类型系统时,则从每一个屋宇类型自身的语义追溯开始,要素之间基本没有互相界定关系。

2.2 在关系中被界定的类别层级

立基篇基本上是在讨论园林屋宇位置的规划布局,因此每一种类型都应该有明确的位置定位——①厅堂为主体屋宇;②楼阁立于厅堂之后,或者放在半山半水之间;③门楼要依照厅堂的方向;④书房要选在偏僻隐秘处,又可以随便通园;⑤亭榭立于景致之中;⑥廊房穿梭在屋宇和景致之间。从这样的位置关系可以看出,立基篇所设定的屋宇类型系统包含着明确的布局模式。屋宇类型间互相界定,互相勾连。其中,厅堂是其他屋宇的参照基准,厅堂对门楼、楼阁都有绝对的影响;园中的主景同样界定厅堂、书房、亭榭、楼阁的位置设定;廊房则是所有屋宇和景致连接的关键。可以说,立基篇里的屋宇分类关注在各种屋宇类型之间的关系和差异,而非每一个类型各自的特征。

2.3 在词源意义中界定的类别层级

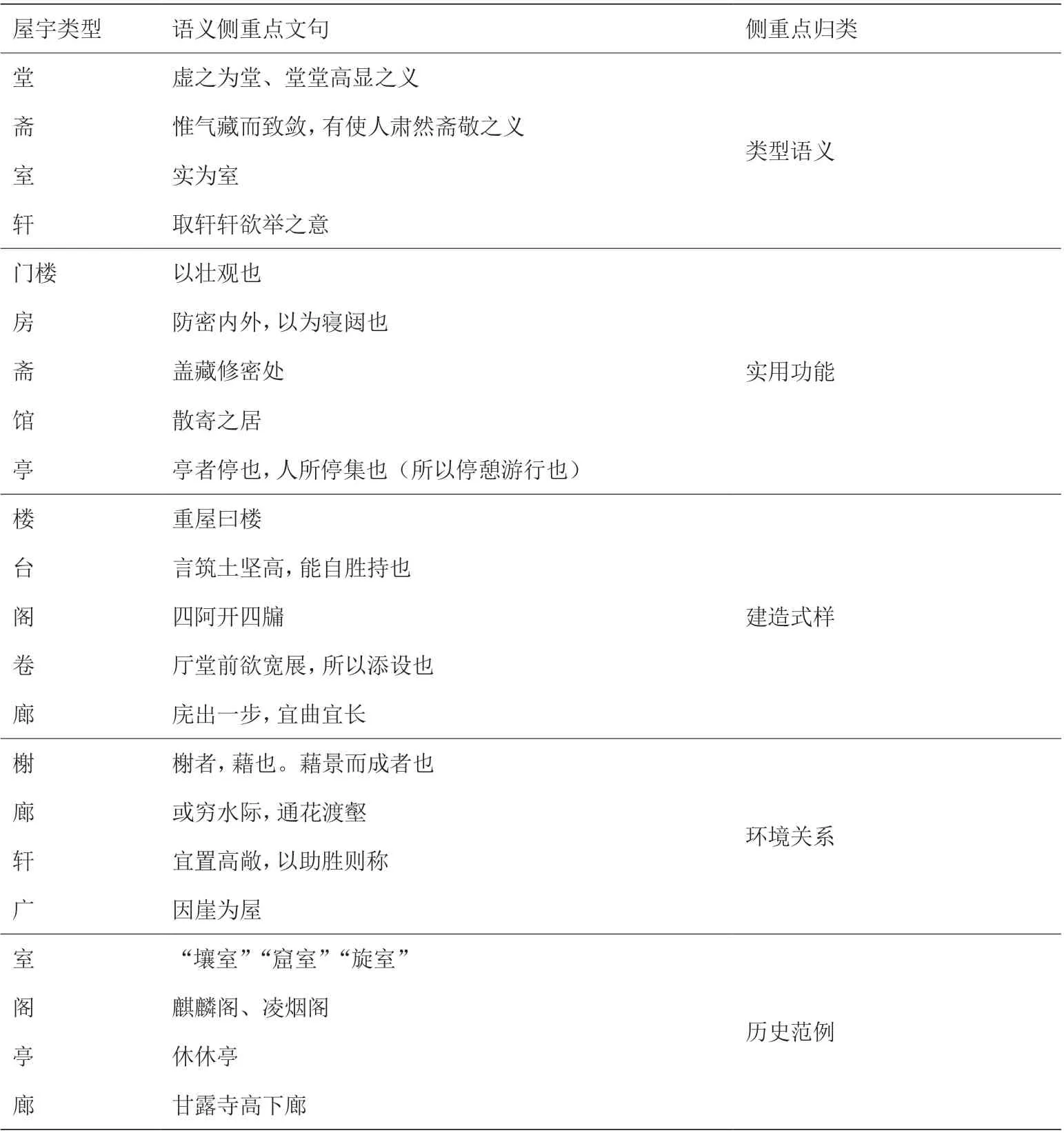

再看屋宇篇正文中的15种类型,计成首先从词源学的角度来定义各种屋宇——“堂者当也”、“亭者停也”、“榭者藉也”、“房者防也”、“台者持也”。他反复借用《说文》、《尔雅》、《释名》等古代经典注释书来说明这些屋宇类型的特征。这种书写方式多少有点类似于《营造法式》在第一卷“总释”[3]里对一些重要屋宇词汇的阐释。但计成对古代典籍的借用并不像《营造法式》那样是简单的注释搜罗与叠加(图2~3),《园冶》中的屋宇说明往往只引用一二处注释经典,再配合自己的文字说明。相较于《营造法式》,《园冶·屋宇》的屋宇类型说明是被精简化过的,这种精简可能也是作者刻意聚焦的某些关注点。

图2 《园冶》九架梁五柱式

图3 《园冶》七架列式

在屋宇正文中,计成没有从单一角度来定义不同的屋宇形式,而是从特定的几个关注点来刻画不同类型。这些关注点可以分作以下五点:①语义界定;②实用功能;③建造形态式样;④与环境的关系;⑤同类范例(表2)。

表2 不同屋宇类型的同类范例

从表2可以概括五个方面为:类型语义、实用功能、建造式样、环境关系、历史范例。在这五点中,“类型语义”是文人知识分子才能理解的语义追溯。计成通过对古代典籍语源学的意义考察来表明屋宇类型的某些特征,而这些特征显然只有文人才能准确把握。“实用功能”表明了屋宇类型所适应的不同功能,特别用来描述书房区建筑。但园林中的屋宇类型和功能指向之间并不完全固定。“建造式样”既包含了样式形态,也包含了结构构造做法。“环境关系”是描述屋宇对周边环境的利用方式,计成在论述榭的时候说:“或水边,或花畔,制亦随态”,论述广的时候说:“因崖为屋曰‘广’”。“历史范例”包含了典籍里的和现存的建造实例,作为对词条注释的补充说明。也暗示当下的屋宇建造也和历史经典具备某种联系。计成从五个方面来描述屋宇类型各自的独特之处,区别于立基篇中的关系型界定方式,表现了屋宇类型所包含的丰富性和包容性。

计成对具体屋宇类型的说明在两个方面是所有类型通用的,第一:类型首先是从语义上被界定的。反复的引用注释类经典,反复地使用“义”“意”等字,反复地使用“云”“曰”“呼之”之类的定义介词都说明了计成对于语义解释的看重。第二:任何类型的解释都离不开对相应之“式”的说明。15个屋宇类型词条里7个提到“式”“造式”“制”。其余没有提及的却也暗暗地透露关于“样式”与“造式”的信息。比如门楼可以分为有楼和无楼两种“式”;堂之“式”宜高显;室有“壤室”“窟室”“曲室”等“式”;台有三种“造式”等等。这样类型语义+造式就成了计成在说明屋宇类型上的核心视角。这样也为屋宇正文后面对列架式的说明埋下联系的伏笔。

从上述屋宇的两种分类形式中可以看出:《园冶》中的屋宇一方面要求具备一种互相牵制,互相界定的整体性关系。屋宇因此成为园林要素集合中的一类角色,在一个整体性的前提下成为与花木、山石、水体互动的一个因素;另一方面,屋宇在具体的功能、语义界定、环境互动、建造式样、历史范例上也要具备可比较的差异性。可以说在计成的理想园林里,屋宇的这种整体性与差异性是统一融合的。

3 园林屋宇的应变之“式”

计成对屋宇类型的解释书写表明了一种极为丰富的类型认知。这种综合性认知既超越文人,也超越工匠。既包含文人的世界观,也容纳了工匠的技术理解。因此,对于理想屋宇类型的建造就需要对屋宇的“类型语义”有真切的把握——这是《园冶·兴造论》中所说的能主之人的过人之处。

屋宇正文的后半段——屋宇列架及图式,就是讨论如何实现屋宇之“类”的落地问题。计成在屋宇篇的后半部分展开集中论述一个能不断变化的建造体系——列架式。这里集中描写的建造之“式”是一个已经被工匠们所熟悉,但是对文人造园学习者而言仍旧不甚明了的概念体系。可以说“式”的描写以“类”的把握为前提,“类”的落地在于对“式”之建造体系的灵活运用。“类”与“式”之间有着紧密的关联互动。

3.1 类中有式,式中有类

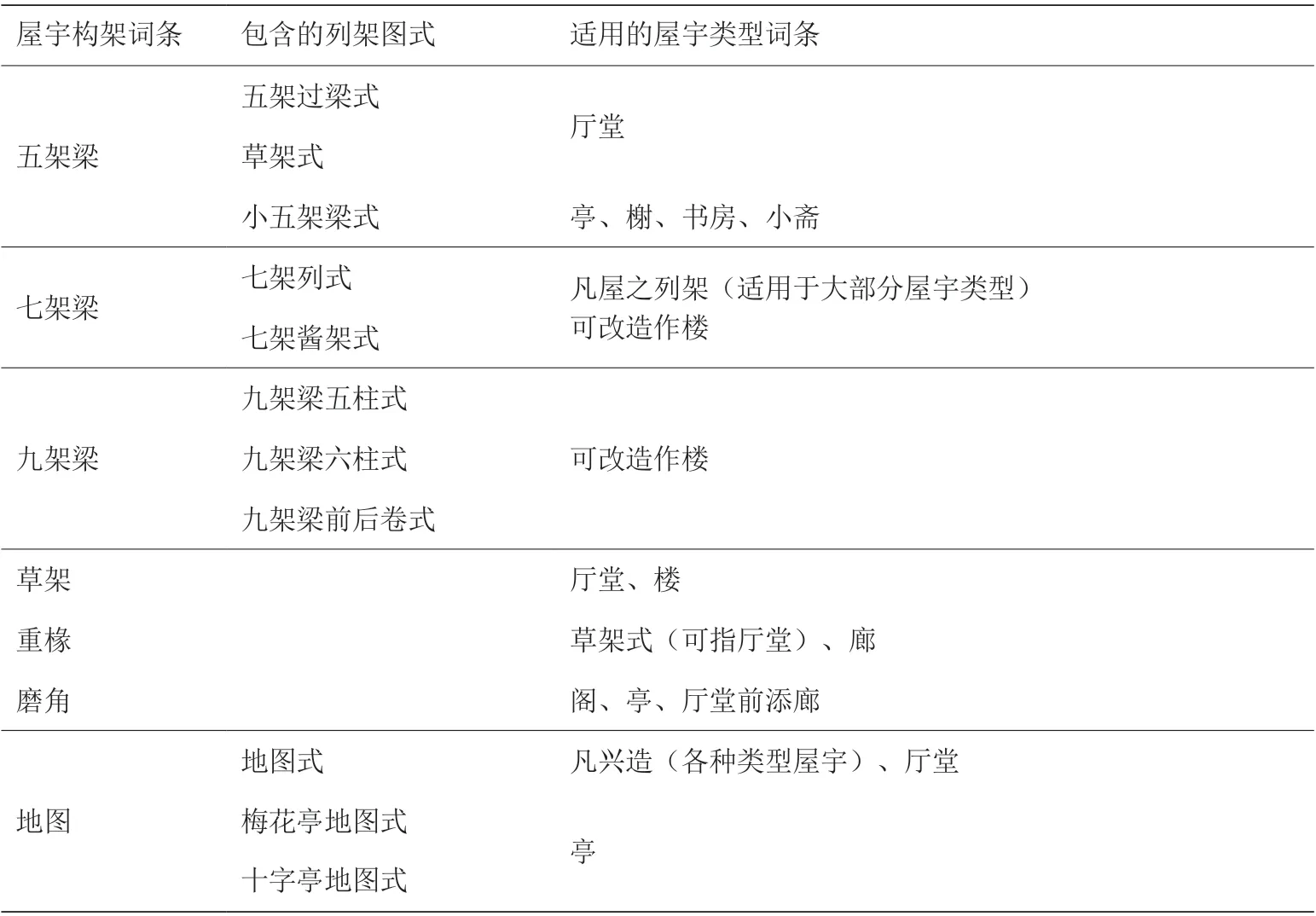

计成在屋宇类型的部分频繁地使用“式”字,而在屋宇构架的部分则常常提及与列架图式所适应的屋宇类型。因此,我们可以说两个部分是彼此包含,互相说明的(表3~4)。

表3 屋宇类型关于“式”的描述汇总

上述两个表格的对比可以总结出屋宇篇的几个特点:①屋宇类型的书写中包含着对“式”的说明,同时屋宇列架中也强调其所适应的屋宇类型;②屋宇类型词条里所说的“式”并不完全等同于屋宇列架部分所诠释的“式”。前者的概念范围更为宽泛,但包含后面所说的列架式;后者更集中在列架造式的问题上;③屋宇类型和屋宇列架之间没有绝对固定的对应关系。

3.2 活变的“式”

屋宇篇第二部分“屋宇构架”解释了7个词条——五架梁、七架梁、九架梁、草架、重椽、磨角、地图。其中最主要的内容集中在三种列架形式上——五架梁、七架梁、九架梁,其余的草架、重椽、磨角基本都是添加在列架形式基础上的构件。惟独“地图”是独立的内容,和“屋列图”同为建造屋宇之前的设计辅助——凡匠作,止能式屋列图,式地图者鲜矣。只是计成在这里没有对“屋列图”——屋宇列架图式——专门作词条说明,可能在他看来相比较地图而言屋列图因为过于常见无需作特别的说明。如果说前面的各种列架形式和构件是“式”的主要内容的话,那么地图和屋列图就是表达“式”的“图”,是为了说明“式”而设立的。

计成在对三种主要屋宇列架形式的描述解释中都提到了列架形式之间的活变可能性。在五架梁中说明从五架到七架的变化方式,在七架梁中说明从七架到九架的变化方式,在九架梁里又说明了各种潜在的变化可能性。表述这种变化的词汇频繁地出现三种列架的文字中——“活法”“巧妙处不能尽式”“妙用”等等。

表4 不同屋宇类型所适应的列架图示

计成在此处所强调的变化内容主要涉及几个方面:①空间进深的大小变化——前后增加卷、廊、轩的空间;②空间垂直向上的高度变化——一方面是增加廊轩后前檐高度的变化(通过草架来控制),另一方面是楼阁二层空间的加设;③列架柱位的变化——五架梁童柱换长柱、七架梁脊柱换童柱;④隔间和开口朝向的变化——因为各种列架形式的隔间变化十分多样,进而影响各个开间的朝向变化。比如小五架梁童柱换长柱后形成前后隔间,因而具备了前后不同的朝向;再如,七架梁和九架梁都提到因为隔间带来的房屋四个面向都有独立朝向的房间。

计成将屋宇列架系统视为一个相互关联变化的整体,并以图示的方式把基本的列架形式描绘出来。但他没有尽示所有屋宇建造可能用到的结构形式,而仅仅对最基本的作了说明。用他自己的话说:“斯巧妙处不能尽式,只可相机而用,非拘一者”。因此,这种对图示的大致陈列并不是为了应用时摘用的便捷,像他在后文的装折图示、栏杆图示、门窗图示、漏砖墙图示、铺地图示里所显露的意图那样。而更多的是在强调一个不断变化的“式”之系统(图2~3)。

综上所述,计成为屋宇篇正文的书写设定了一种“类—式”的互动结构,整个章节可以简单地分成“类”的一半和“式”的一半。同时在“类”的书写中包含着对“式”的关注与强调,在“式”的书写中指明了对“类”的适应性。由此看来,《园冶全释》显然忽略了这种类与式之间组成的互动关系,简单的拆分章节也只会掩盖对原文书写本义的理解。

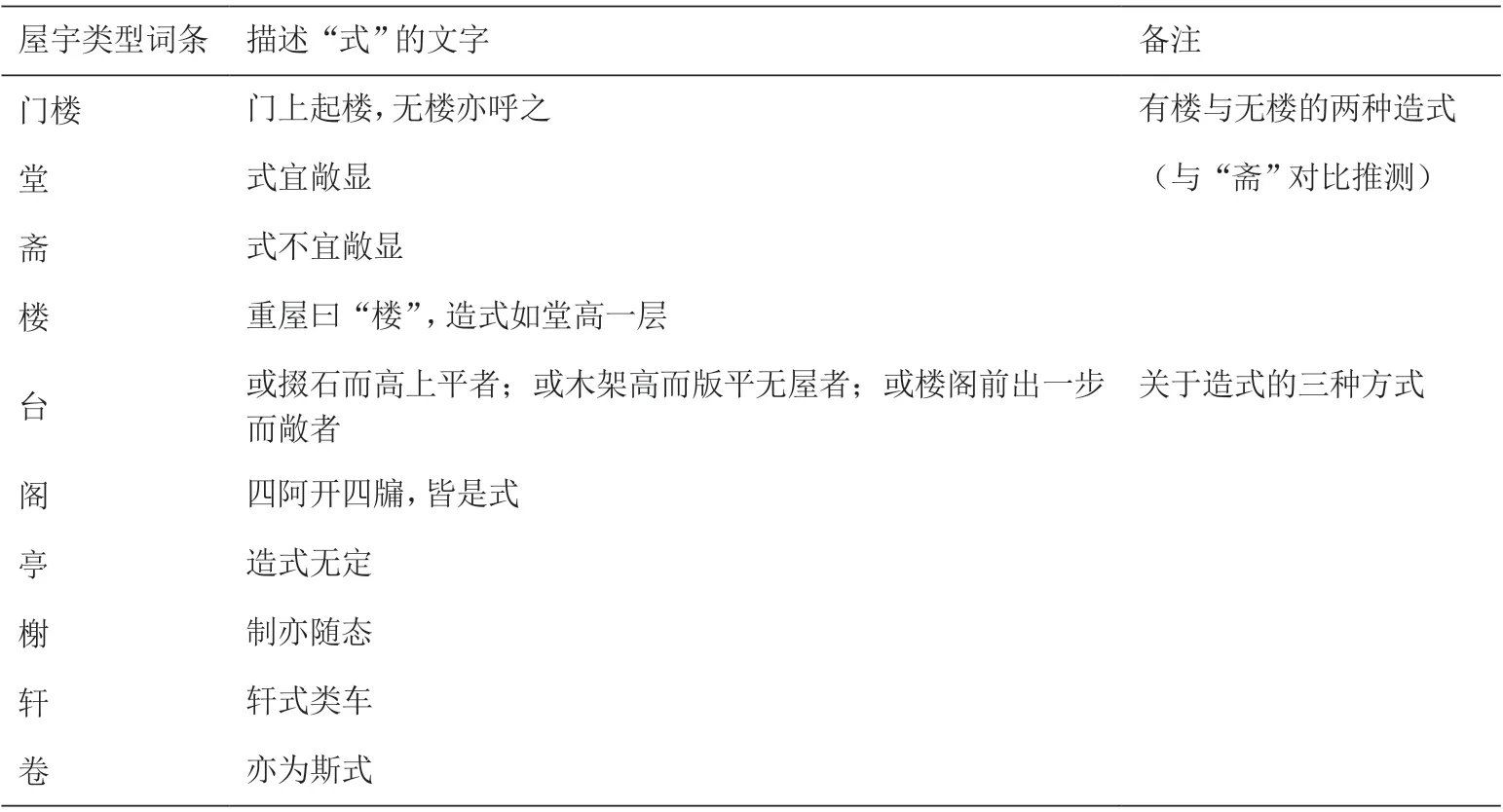

很显然,在这样一个“类—式”的对写模式中,对屋宇之“类”的准确把握是“式”之建造的前提,而“式”的活变运用也是实现“类”真正落地的途径。在实际建造中“类”之义决定了“式”之变。这也可以解释在现存的园林中,同类型屋宇在式样上的巨大差异,而这些差异背后凸显的是具体园林语境中的类型语义的不同定位(图4~6)。

图4 拙政园笠亭

图5 网师园月到风来亭

图6 环秀山庄问泉亭

4 以“类”引导“式”之变

计成在兴造论中说一般的屋宇建造是“三分匠、七分主”,而园林兴造则是“第园筑之主,犹需十九,而用匠十一”。不管是哪种兴造,“能主之人”都在屋宇建造中占据了主导权。这些文人造园者在此成了工匠的领袖,为工匠们给予明确的设计指示。而《园冶》的写作就是为了教授这些人如何成为工匠的指导者,不至于落入郑元勋所说的慨叹中——“主人有丘壑矣,而意不能喻之工,工人能守,不能创,拘牵绳墨,以屈主人”。那么能主之人要如何引导工匠呢?《园冶·屋宇》所展现的“类—式”书写结构就对应着这种“主人—工匠”的建造组合。可以说“类—主人”是引动者,“式—工匠”是被动者。

因此,文人造园者首先需要把握屋宇之“类”:一方面要把握的是屋宇类型的园林关系:它既包含屋宇类型之间的关系,也包含屋宇与其所对应的景致间的关系;另一方面需要被把握的是各种屋宇类型自有的特质。由此,屋宇设计才能在双重类型的视角下从大到小,从整体到局部得以有序地被规整成完整的设计思路。以此,文人在类之引动上具备了引导的话语权,而工匠作为式之被动者成为被引导的人。

式之被动角色虽然主要是工匠们扮演,但计成仍保留了文人造园者参与决定的机会。他没有将屋宇造式的决定权单独交给文人造园者或者是工匠,而认定这一工作是基于“主匠之合见”。因此文人造园者仍需了解“式”的运作机制,掌握主要列架形式的变化逻辑,明白关键节点的构造妙用。可以说屋宇列架部分的书写目的之一就是向文人造园者介绍屋宇匠作体系,为他们提供一套简单的屋宇建造常识,使他们在与工匠的商讨中不至于失去话语权。这种文人与工匠之间的隔层关系就如薛凤所说的:“关于技术过程中每一步骤应该采取哪些有效的方法,学者有相关的知识,也有管理方面的技能。正是这一点才保卫了读书人作为官员的角色,才足以让精通技艺的匠人无法靠近学者。”[4]

结语

计成在屋宇篇的总论里说“一鉴能为,千秋不朽……非及云艺之台楼,且操班门之斧斤”。这种夸赞自己是班门弟子的论调和他一开始在兴造论中鄙视班门弟子为“无窍之人”形成让人困惑的矛盾。“操班门之斧斤”是一种荣誉还是一种损贬?笔者认为计成笔下的能主之人在角色上具备一种多义性,一方面能主之人自认属于文人的文化族群,具备书写和绘画上的审美技能,同时能主之人在园林兴造上更有超越文人之处——亦非主人所能自主者,须得求人。不但如此,能主之人甚至还分享了工匠在技艺上的荣誉——参与屋宇兴造,指导工匠实施落地。基于对屋宇“类”的准确把握和对“式”的引导参与,能主之人自信是造园过程中的绝对主导,且兼具各重角色之所长,将园林兴造十分之九的荣誉归于自己所代表的造园者群体的自信就在这里。

资料来源:

图2~3:《园冶》(明)计成 杭州 浙江人民美术出版社2013.4p46p47;

其余图表均为作者绘制、拍摄。