体验式学习在参与乡村养老中的实践研究

——以《老年社会工作》课程为例

刘茜,廖启云

(太原科技大学 人文社科学院,山西太原 030024)

2019年,《国家积极应对人口老龄化中长期规划》提出:构建为老年人服务的人力资源队伍,加快培养养老护理员队伍,加快推进老年医学等学科专业建设与发展。2020年,党的十九届五中全会和“十四五”规划纲要均强调实施积极应对人口老龄化国家战略,并要求加强创新型、应用型、技能型人才培养。老年社会工作是老年社会工作者以社工的专业价值理念为指导,以老年社工的相关知识为基础,向有需求的老年人提供专业社工服务的活动。面对我国今后较长一段时期老龄化趋势的基本国情,培养老年社工专业人才参与到养老最薄弱的乡村地区有着重要意义。

1 体验式学习和《老年社会工作》课程的契合

1.1 体验式学习

美国学者库伯在总结杜威、皮亚杰、勒温、荣格与罗杰斯等学者经验学习模式基础上提出了经验学习模式:体验式学习是在学习过程中,整合先前经验和新的体验,并将其转化为适合学习情境的相关知识;从过程角度而言,体验式学习是指学生在学习过程中,对体验反思,并将体验转变为概念,再反过来成为向导的过程。

本文沿袭库伯的经验学习圈理论,将“体验式学习”定义如下:在教学过程中,以学生为中心,由教师在课堂内外设置(搭建) 体现教学内容的各种情境(平台),让学生通过参与整个教学过程,以亲身认知、感悟教学内容,促使其主动地理解并建构理论知识,并提升实务能力的学习方法。其中,学生是课堂的主体,是体验过程的主体。学生成了真正的主角,这种主体地位是在整个学习过程中进行的[1],具有亲历性的突出特征。

1.2 《老年社会工作》课程

《老年社会工作》课程是让学生接纳并内化社工专业价值观、掌握并能运用老年社工的理论技巧,为在生活中遭受各种困难而丧失社会功能的老年人解决问题、 摆脱困境并推动更多的老年人晚年获得进一步发展的专业课程。该课程是社工专业的重要实务课程之一,特别重视实务的运用、项目发展的联结,对实务工作有重要的指引作用[2]。

1.3 体验式学习与《老年社会工作》课程的重构

体验式学习是通过改革传统的课堂教学来实现对老年社工人才的培养。在传统的课堂教学中,学生主体的自主思维活动被忽视甚至出现以教师主体代替或压抑学生主体性的情况; 教学停留在记忆性课堂教学层面,学生知识迁移能力低;忽视情感培养或仅仅把情感因素作为激发学习动机、 促进认知发展的催化剂和手段;缺乏应有的生活意义和生命价值,课堂失去了生命活力和创造特性[3]。与传统课堂教学相比,体验式学习更能体现理论和实务相结合的教育本义。

在《老年社会工作》课程学习过程中,教师在课堂内外设置(搭建)体现老年社工教学内容的本土化情境(平台),让学生通过参与整个教学过程,以亲身认知、感悟教学内容,促使其主动地理解并建构理论知识,并提升实务能力。因此,体验式学习和《老年社会工作》课程高度契合。

2 体验式学习的课程设计

2.1 课程设计思路

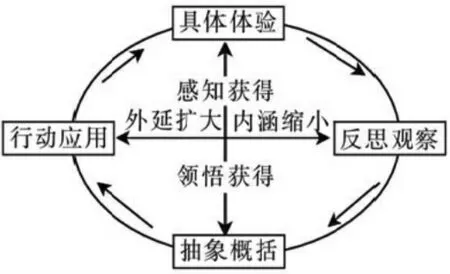

具体经验即让学生完全投入《老年社会工作》教学内容的情景以获得新的体验; 反思观察即让学生对已经历的体验加以再思索; 抽象概念即让学生达到能领悟所感知的教学内容并提炼其成为系统逻辑的概念;行动应用即让学生验证这些概念并将其运用到解决老年人的实际问题中,如图1 所示。

图1 体验式学习课程设计思路

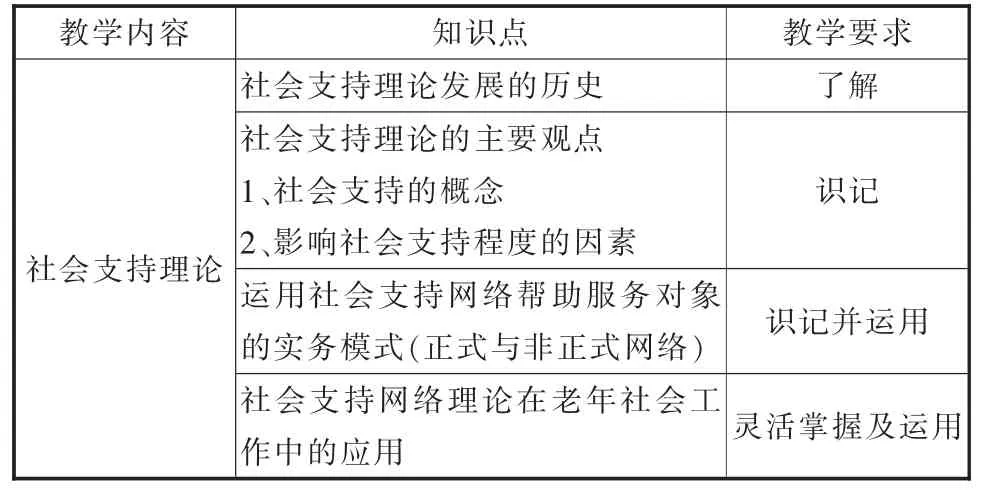

2.2 课程内容

“社会支持理论”是《老年社会工作》课程“老年社会工作的基本理论”章节的教学内容。教学大纲要求学生理解社会支持理论的主要观点和在老年社会工作中的具体运用,详见表1。该教学内容适用于社会工作专业的本科生、 研究生及初中高级社会工作师考试者等专业社会工作人才的培养。

表1 “社会支持理论”教学内容

2.3 课程过程

本文研究的体验式学习对象是太原科技大学社会工作专业一年级研究生以及山西“三区”社工专业人才支持计划(临县)项目中的当地储备社会工作者,共计20 人。

课程的体验式学习情境(平台)选择在位置偏远、农村弱势老年群体集中的山西省吕梁市青凉寺乡夕阳红敬老院。

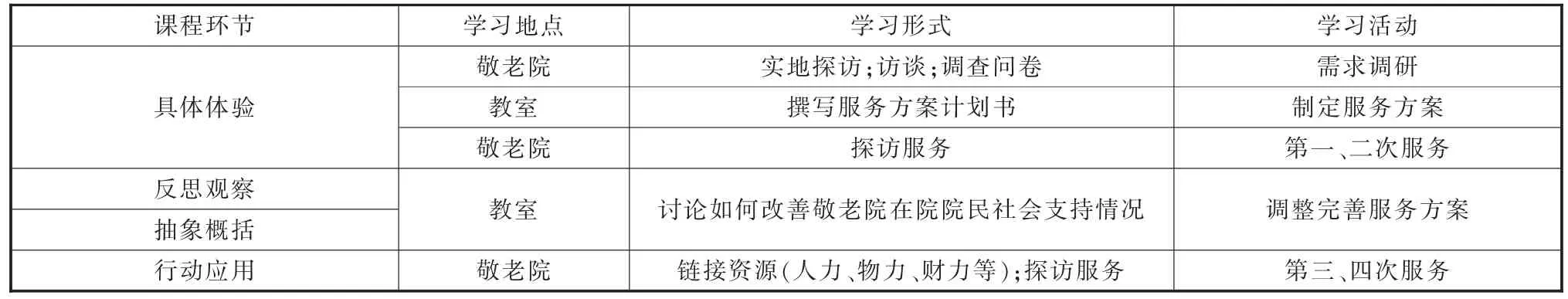

课程的目标是为夕阳红敬老院58 名在院院民提供社会支持服务,为乡村中的“孤岛”搭建“联通之桥”。根据课程设计思路,将课程过程设置为具体体验、反思观察、抽象概括和行动应用四个环节,具体学习活动分别为:需求调研、制定服务方案、第一次和第二次服务、调整完善服务方案、第三次和第四次服务,如表2 所示。

表2 “社会支持理论”教学过程

3 学习成效及服务成果

3.1 感知:具体体验“养老院孤岛生活”

20 名学生通过实地探访、访谈、问卷调查等需求调研,具体体验养老院内的“孤岛生活”。感知如下:青凉寺乡夕阳红敬老院位于临县青凉寺乡104 省道北50m,距临县县城19km,距离吕梁市区约2 小时车程。目前58 名在院院民中,五保户38 人、政府救助1 人、残疾持证人数15 人。全体院民整体多数伴有行动不便、轻微精神疾病、老年痴呆及老年病(腰疼、腿疼、听力低下、白内障等)。该敬老院老年群体经济困难问题表现突出、生理问题较为严重,同时存在对康娱、社交等方面的强烈需要。

结合教学团队可使用经费等客观制约条件,师生共同制定社工专业服务方案目标为学生提供在院院民的探望服务。前两次服务利用直播形式开展了主题为“社工陪伴——与您一起吃顿饭”的社工服务。

3.2 反思观察:体验思索“社会支持网络”的内涵

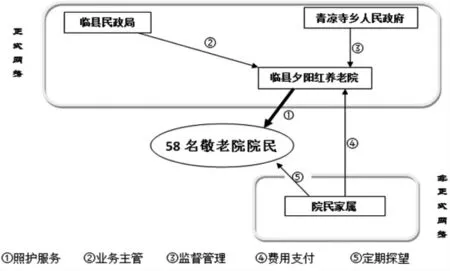

通过第一环节的具体体验,学生共同反思“敬老院孤岛生活”,总结出目前敬老院院民的社会支持网络,详见图2 所示。

图2 夕阳红敬老院院民的社会支持网络

3.3 领悟:抽象概括“社会支持网络”

根据“社会支持理论”调整完善社工专业服务方案目标为:提供在院院民的探望服务;链接人力、物质等资源。并抽象概括出社工介入后计划搭建的“社会支持网络”,详见图3 所示。

图3 “社会支持理论”下夕阳红敬老院院民的社会支持网络

3.4 行动应用:搭建“乡村社会支持网络”

通过上述学习过程,学生具体体验“敬老院孤岛生活”,感性上领悟了在院院民的实际问题和需求,并抽象出他们的社会支持网络。以“社会支持理论”为指导,将概念再次运用到敬老院的58 名在院院民的社工服务中。第三四次服务:继续依托山西省“三区计划”临县项目,邀请当地政府及民政干部到访、链接2 家社会组织(临县星星火志愿者协会和离石青年志愿者协会)提供长期探望服务、2 家爱心企业(临县牛儿种养合作社和吕梁市爱尔眼科) 和1 名爱心人士捐赠3 万元左右的物资,为夕阳红敬老院院民搭建起较为完善的社会支持网络,使“社会支持理论”的外延扩大。

4 结语

4.1 提升教师的实务教学能力

第一,在体验式学习前期,教师需要阅读老年社工和体验式学习的相关著作、教材和文献,对教学内容和教学方式重新进行系统性重构;第二,深入到民政部门及各老年社工机构了解实际情况和条件,有目的性地选择适合教学的老年群体,先期与服务对象建立关系并介入到服务当中;第三,在学生参与体验过程中,随时指导并跟进,与学生共同体验、共同反思、共同抽象、共同行动,教学相长。

4.2 提升学生的学习内驱力

第一,提升了学生的兴趣。要达成有效的学习活动,学生的情感参与至关重要[4]。将体验式学习运用到特定的老年社工服务情境中,学生在与老年人的接触中获得亲历感、互动感、成就感,知识和情感都得到满足,提升学生对老年社工的学习兴趣;第二,激发了学生的主体性。学生以“专业社工”的身份介入敬老院院民的服务,进行需求调研、制定服务方案、提供社工服务一系列全程式参与,充分尊重学生的主观能动性,注重学生体验学习中的知识重构,学生主体能动性得到激发。

4.3 提升学生的学习实效且服务乡村老年人

学生通过具体体验、反思观察、抽象概念和行动应用参与整个学习过程,提升了其接纳并内化社会工作专业价值观、 掌握并灵活运用老年社工的理论技巧和实务能力,同时,用老年社工的专业方法解决了敬老院院民的经济、生理等问题,并满足了他们对康娱、社交等方面的实际需要,服务了乡村老年人。

体验式学习理念的实质是让学生在真实场景中亲身体验,从而实现知识的有效内化[5]。体验式学习在《老年社会工作》课程中的应用,有助于社工教学理论的丰富和发展,对其他社工实务课程也有一定的借鉴作用;同时,将教学、实践与研究相结合,把课堂教学与实地教育、社区的实践打通[6],学生学习、服务乡村养老和教学研究三者相融合,是一种产学研一体化的有益尝试。