中国煤电低碳转型之路

——国外生物质发电政策/技术综述及启示

毛健雄,郭慧娜,吴玉新

(1.清华大学 能源与动力工程系,北京 100084;2.清华大学 热科学与动力工程教育部重点实验室,北京 100084)

0 引 言

2022年1月24日,中共中央总书记习近平在中共中央政治局第三十六次集体学习时指出:推动能源革命,要立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,通盘谋划,传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上。要加大力度建设以大型风光电基地为基础、以其周边高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系[1]。这一重要精神为中国煤电的低碳转型发展指明了方向:“推进碳达峰碳中和不是轻轻松松就能实现的,等不得,也急不得”。等不得,突出说明“双碳”目标的紧迫性和重要性。急不得,突出说明推动和实现“双碳”目标的艰巨性和复杂性。

要实现我国煤电低碳转型,就必须立足我国电力目前仍以煤为主的能源现状。由于“风光电”的间歇性和不稳定性,必须有高效先进节能的煤电为支撑,在大力发展风光电的同时,还要大力发展高效先进节能的煤电[2]。但煤电毕竟是高碳电源,不解决煤炭的高碳排放问题,“双碳目标”就难以实现。煤电低碳发展实际上是在不减少发电量的前提下大幅减少燃煤量。为达到这一目标,主要有3个途径,即煤电升级提效、生物质混烧以及碳捕集、利用和封存(CCUS)[2-3]。

煤电提效是过去和目前正着力开展的工作,截至2021年11月底,全国供电煤耗率已降至303.7 g/kWh[4],而目前国内最先进机组的供电煤耗在260~280 g/kWh,可见通过煤电提效进一步降碳的下降空间约为10%,无法满足目前的降碳目标。CCUS可能是在不减少燃煤量的条件下实现低碳煤电的未来技术,但CCUS技术的研发和示范需要解决高成本、高能耗和利用及封存等诸多问题,在“碳达峰碳中和3060”推动下,CCUS的创新发展必然会加速,但在10 a内可能无法实现大规模推广应用。尤其考虑到我国煤电机组体量巨大,对于超过50亿t/a的CO2排放量,单靠CCUS技术很难实现零碳排放目标。因此,高效煤电+生物质混烧是当前煤电低碳发展的主要方向。

燃煤电厂耦合生物质发电(包括掺烧一定比例生物质直至100%燃用生物质的燃料替换)是一种经实践证明降低碳排放技术的有效路径[5-8]。根据目前国际上广为接受的“碳中和(Carbon Neutral)”概念:生物质在替代煤燃烧过程中产生的碳排放与其生长过程中吸收的CO2可视为相互抵消,因此掺烧生物质可以显著降低煤电的碳排放,而100%纯烧生物质被视作近零碳排放[9]。根据联合国气候变化专门委员会(IPCC)的数据,燃用生物质的CO2排放强度典型值为18 g/kWh,基本与风电相当,不足光伏全生命周期的40%[10]。

生物质耦合发电实际上是推动煤电向可再生能源发电过渡,也是推动风光电加速与可靠发展的保障,因此,制定相应政策大力推动煤电在高效低煤耗基础上耦合生物质发电,直至实现生物质燃料替换,最终实现煤电零碳排放,对电力行业的结构调整具有重要意义。

尽管如此,目前我国生物质利用技术发展及应用差强人意。2021年,我国生物质资源年产量34.94亿t,折合约4.2亿t标准煤,而实际生物质资源化利用量仅为4.61亿t,截至2020年底,生物质发电装机容量为29.52 GW[11],其中以垃圾焚烧装置以及小型生物质纯燃机组为主,这与生物质能高效、高比例利用愿景仍存在巨大差距。

为此,一些学者分析了我国生物质利用现状,王剑利等[12]通过分析国内生物质燃煤耦合发电技术现状,认为生物质利用投资及运营费用高,无电价补贴政策很难盈利,并针对不同炉型提出了最佳生物质利用方案。高金锴等[13]概述了生物质耦合发电技术,认为发展生物质与煤混烧需要考虑发电成本,并从社会效益、经济效益及国家政策等方面分析了未来生物质利用的发展趋势。李晋等[14]在碳中和背景下分析了我国电力部门的生物质能源技术发展需求,指出国内生物质混燃技术与国外虽有差距,但并不存在技术瓶颈,建议短期内支持一批适宜的煤电机组优先进行生物质混燃改造。与之相比,国外尤其是欧洲国家的生物质利用更充分,碳减排效果良好[6,15]。一些学者针对国内外生物质利用进展进行对比研究[5,16-17],但多侧重于技术的综述与比较,缺少对生物质利用政策、技术及实施效果的整体论述。生物质大规模利用既有技术问题,也依赖于整体产业生态的建立,为此,笔者系统综述了国外生物质应用案例,在此基础上,结合我国能源结构提出对生物质利用的展望和建议。

1 国外生物质利用综述

1.1 国外生物质利用途径

根据IEA Bioenergy公布的各国生物能源报告显示,生物质能源主要用于电力、供热和运输三大领域。近年开始发展的分布式生物质能源技术具有规模适应性强、资金门槛低、易于商业化等优势,可用于社区发电、供暖和生活燃料,是实现生物质能“因地制宜”开发利用的有效途径,具有广阔的发展前景。各国生物能源类型如图1(a)所示(各国从左至右分别代表2005年、2010年、2015年、2019年数据),固体生物质是最主要的类型,此外还包括液体生物燃料、固体废弃物和沼气/甲烷[18]。固体生物质主要包括木头、木屑、树皮、造纸副产品以及农业残留物(如甘蔗渣和秸秆等)。液体生物燃料包括生物汽油、生物柴油和其他生物燃料。固体废弃物主要指生活垃圾。沼气主要由各类废弃物厌氧发酵而来,可用于发电,目前主要转换成生物天然气。对于森林覆盖率高的国家,如美国、加拿大等地,生物质基本可以自产自足,而对于森林资源有限的国家如英国、荷兰和丹麦,则主要依靠进口生物质满足需求[18-19]。

世界各国可再生能源电力消耗如图1(b)所示(各国从左至右分别代表2005年、2010年、2015年、2019年数据),可知生物质发电主要以欧洲国家为主,尤其是爱沙尼亚、丹麦、英国、芬兰、德国。

1.2 各国生物质耦合发电技术及政策

为减少燃煤电厂碳排放、延长使用寿命,部分欧洲国家从20世纪90年代后期签订《京都议定书》后开始进行生物质与煤耦合发电项目,在制定监管和激励政策以及解决技术挑战等方面积累了较丰富的经验。根据《欧洲气候法》框架,欧洲各国逐步确定了未来20~30 a内实现碳中和的目标,虽然各国的能源转型方案略有不同,均认为生物质能为唯一可替代化石燃料的碳源,是实现碳中和最具潜力的技术方向之一。目前约2/3大型生物质混烧电厂坐落于欧洲国家,尤其是北欧和西欧[20]。

图1 2005年以来各国生物能源种类以及可再生能源电力消耗[18]Fig.1 Bioenergy types and renewable energy consumption of electricity in various countries since 2005[18]

对于生物质与煤耦合发电技术,英国、荷兰和丹麦已形成非常成熟的支持和运营机制,芬兰、法国、德国和意大利虽暂未出台专门的支持计划,但相关耦合项目已广泛开展,并计划于未来10 a内逐步淘汰煤炭。在生物质资源丰富的北美、巴西和澳大利亚等地,由于政策支持力度不够,目前生物质耦合发电项目进展不如欧洲国家。目前亚洲也迅速开展耦合发电项目,日本和韩国已逐步建立配套机制。后续将详细介绍国外生物质利用及生物质发电技术进展。

英国是目前唯一实现从大型燃煤电厂生物质耦合发电到大型燃煤电厂100%纯烧生物质燃料的国家,并计划于2025年关闭全部燃煤发电厂,届时英国将成为全球最早实现零煤发电的国家。2002年,英国向发电公司颁发可再生能源发电许可证ROCs(1 ROC/MWh),并要求发电公司提供一定数量的ROCs,否则将面临罚款,该方案激励了大型燃煤电厂开始进行生物质耦合发电。2012年,英国采用不同耦合比例奖励不同数量ROCs的策略,刺激燃煤电厂大规模耦合生物质以获取更高收益[21]。此外,英国政府还于2001年发布了《能源作物计划(Energy Crop Scheme)》,该法案为农民种植能源作物提供补助,如能源灌木类、能源草类等[22]。在激励政策下,目前英国全部16座大型火电厂均进行生物质混烧发电,其中13座为容量超过1 000 MW 的大型燃煤火电厂(均为煤粉炉、直燃耦合),总装机容量为25 366 MW。

2019年英国可再生能源发电量为119 TWh,其中36.6 TWh源于生物质混烧或纯燃发电[18]。英国20多年煤电耦合生物质混烧发电的实践,证实了在强有力的激励政策推动下,可通过生物质混烧直至生物质燃料替换实现煤电低碳发展。

英国Ferrybridge C电厂改装4×500 MW煤粉炉与生物质混烧,前墙配48台低NOx煤粉燃烧器,后墙安装6台专门研制的生物质粉旋流预燃室燃烧器,另匹配有单独的生物质处理和磨制系统,效果良好,生物质混烧比例为20%。该电厂的燃烧器及生物质上料装置如图2所示。

英国最大的燃煤电厂Drax自2003年开始5%生物质混烧改造工程,期间建设了13座专用颗粒燃料制造厂和运输线路(包括位于美国的生物质颗粒燃料公司),建设了4个大型木质颗粒燃料拱形储仓以保证大规模存储安全性(储存容量为75 000 t/个),解决了混烧和纯燃技术的难题。该电厂整体概况、颗粒传送装置以及磨粉机如图3所示。其中颗粒从大型储仓底部通过2条封闭且除尘防火的输送带运输系统送至日用燃料仓。为防控生物质粉尘、减少着火和爆炸风险,日用燃料仓完全密封,磨粉机是在原有磨煤机基础上对分离器改造而来。截至2020年,Drax电厂4台660 MW机组成功改造为100%纯燃生物质锅炉,均采用单独生物质磨制和燃烧系统的异磨异燃烧器混燃锅炉,生物质原料为木质颗粒,2021年Drax开始尝试以35%比例耦合农业废弃物以减轻燃料供应压力。目前4台发电机组中有1台用于捕集CO2,下一步计划深入开展生物质碳捕集储存技术(BECCS)进行碳减排[25],最终实现零碳排放。

图2 英国Ferrybridge C电厂生物质旋流燃烧器、生物质上料装置以及制粉室[23]Fig.2 Biomass swirl burners,biomass feeding device and pulverizing chamber in Ferrybridge C Power Plant,UK[23]

图3 英国Drax电厂整体概况、颗粒输送带以及生物质颗粒燃料磨粉机[24]Fig.3 Overall layout of the Drax Power Plant in the UK,pellet conveyor belt and biomass pellet fuel pulverizer[24]

基于CFB锅炉燃料适应性强、燃料基本不需破碎的优点,英国于2020年建成了世界上容量最大的100%燃烧生物质的循环流化床(CFB)锅炉,容量为299 MW,设计燃料为热值17.8 MJ/kg的木质颗粒或热值14.95 MJ/kg的木质颗粒和木屑混合物,锅炉设计效率为93.3%[26]。

燃煤机组耦合生物质发电也是荷兰实现高比例可再生能源发电的重要途径。荷兰自1993年开始尝试生物质混烧,目前主要的生物质混烧电厂有Amer 8 & 9、Maasvlakte 1 & 2、Eemshaven NL等8家电厂[27],主要燃烧方式为切向燃烧或前后墙对冲的煤粉锅炉。早期荷兰政府主要通过MEP补贴计划以固定溢价(Feed-in Premiums,FIP)方式进行补贴,2013年《荷兰能源协议》将生物质混烧补贴方式变更为修正上网电价,有力刺激了该项技术的发展[28]。目前,荷兰用于混烧的生物质主要来源于进口,约30%生物质源自国内,包括木材、纸浆污泥垃圾和棕榈壳等。研究发现生物质的可磨性明显低于煤炭,直燃耦合时普遍采用烘焙或TOP工艺(烘焙联合制粒)进行预处理[29],以增加能量密度和可磨性。TOP工艺处理后的生物质颗粒堆积密度可达750~850 kg/m3,净热值达19~22 MJ/kg,可直接投入热电厂与煤混烧,TOP工艺流程如图4所示。

图4 荷兰TOP工艺流程Fig.4 TOP process in Netherland

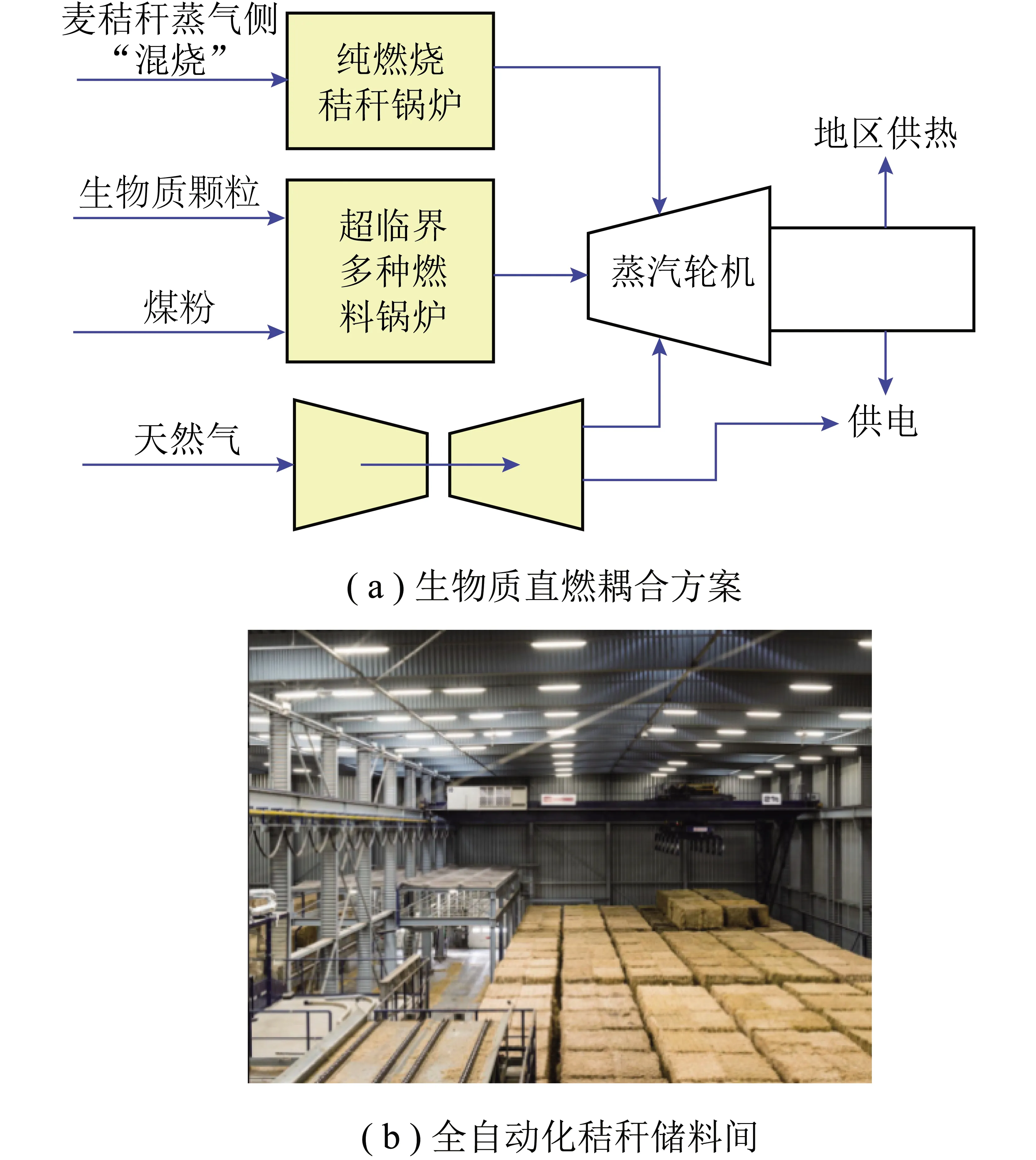

丹麦主要依靠风力和生物质能发电,拥有丰富的混烧经验和运营案例,以热电联产为主,计划于2030年实现火电燃烧生物质全替代,CO2排放量相比1990年减少80%~95%。丹麦1999年开始使用秸秆发电,经过20余年发展,目前生物质燃料发电量已占总发电量的25%以上,预计到2026年,该比例将提高至57%。丹麦最大的发电公司Orsted(原DONG Energy)拥有该国大部分燃煤电厂,该公司决定从2023年起停止使用煤炭。其中Avedore电厂于2001年在1台35 MW往复式水冷炉排炉中燃烧100%秸秆,同时1台540 MW超临界煤粉炉以70%比例耦合木质颗粒燃料,2台锅炉生产相同的超临界蒸气参数并进行蒸气侧耦合(图5(a))[30],特点是可充分利用丹麦丰富的秸秆生物质燃料,避免秸秆低灰熔融温度对煤粉炉的影响,同时充分发挥高参数大机组的高效率,实现煤电低碳发展。秸秆消耗量170 000 t/a,颗粒燃料消耗量为260 000 t/a。Avedore电厂的全自动化秸秆储料间如图5(b)所示。目前,丹麦大部分燃煤机组已经转化为100%全燃生物质或关闭。自2009年起,丹麦《可再生能源法》开始实施0.02欧元/kWh的固定溢价补贴政策,不再区分混烧和纯燃。目前,丹麦约40%木质颗粒燃料需要从波罗的海地区和俄罗斯进口。

图5 Avedore电厂575 MW机组生物质直燃耦合方案 及全自动化秸秆储料间Fig.5 Coupling scheme of biomass direct co-firing of 575 MW unit in Avedore Power Plant and fully automated straw storage room

德国作为世界上最主要的沼气生产国,生物质能源主要用于生产沼气进行热电联产。目前德国在役的生物质耦合发电厂以纯燃生物质为主,使用的燃料大部分以污水污泥为主,其次包括秸秆和废木屑,炉型主要为煤粉炉,少数为流化床[31]。德国的生物质发电补贴政策仅适合以国内生物质为原料的纯燃生物质发电项目,共燃项目或以进口生物质为原料的发电项目均无法获得支持。基于此,德国一些生物质发电公司(如Vattenfall)开始种植快速生长的能源植物,以保证原料的连续可用性。

美国拥有丰富的生物质资源,用于发电、生产生物柴油和生物乙醇。2010年,美国560个燃煤机组中有40个混烧生物质,大多为小型机组(<200 MW),所有的混烧机组均为煤粉炉,采用直燃耦合的方式。其生物质来源主要为木质产品、废旧铁路枕木等。美国2010年发布的北美生物质与煤耦合发电报告中显示,原料多样性、可磨性以及供应问题是高比例耦合面临的主要技术挑战,并认为资金激励政策是影响未来发展的关键因素[32]。由于天然气价格降低,美国大部分燃煤锅炉改为燃气锅炉,截至2019年,美国尚未进行大规模的生物质混烧项目,也未颁发明确支持生物质与煤混烧的政策,生物质耦合项目依据PTC(Production Tax Credit)政策可获得0.012美元/kWh的费率支持。MORRISON等[33]通过生命周期评估模型对美国东南部56.3 GW燃煤电厂耦合生物质的经济性进行分析,发现以10%比例耦合生物质将花费16亿美元,而通过改造装置提高效率预计花费170亿~340亿美元。对于使用年度较久的电厂来说,耦合生物质是减少碳排放的可行方案。

巴西作为农业和林业大国,生物质资源(尤其是甘蔗渣和高粱)丰富,主要用于制糖和生产乙醇。巴西的生物燃料使用量已超过石油使用量的15%,而大部分国家该比例仅为2%~5%。巴西从2009年开始混烧发电,但目前还没有专门针对燃煤发电厂耦合生物质的政策或大规模发电项目。最近有研究关注富氧燃烧环境中,甘蔗、高粱与煤混烧的情况[34]。

在亚洲,如日本,燃煤电站以超临界和超超临界为主,日本承诺将在2030年将CO2排放量从2013年的水平减少26%,燃煤电厂耦合生物质被认为是实现此承诺的中短期解决方案,因此近年来,生物质混烧在日本发展迅猛。2017年约有29个大型燃煤机组混烧生物质,在新建的燃煤机组中有50%设计为生物质混烧[35]。为了解决煤粉锅炉耦合生物质燃烧相关问题,三菱日立电力系统有限公司开发了一种在煤粉锅炉中高效燃烧粒径1 mm的生物质发电系统,考虑到锅炉中生物质的可磨性、燃烧性、灰沉积问题,通过增加一次风速保证送粉稳定性,通过合理的燃烧组织以保证燃烧稳定性,通过炉内喷射粉煤灰解决积灰问题,适用于新建或现有的火力发电厂,系统示意[36]如图6所示,该公司也为丹麦Studstrap 3号和Avedore 1号、英国Drax 1~3号、加拿大Atikokan燃煤电厂的生物质燃烧改造项目提供支持。日本采用上网电价(Feed-in Tariffs,FITs)补贴政策,但不适用于热电联厂和已有燃煤电厂。在南非,保证水源和粮食供应是国家主要问题,因此生物质能源尚未得到发展,煤炭仍是最主要能量来源。微藻具有生长速度快、与粮食竞争性低、碳含量高等特点,在南非引起较大关注,尝试用于生产生物柴油。最近有研究关注将煤粉和微藻联合生产煤-生物质颗粒[37-38],目前尚未应用于燃煤电厂。

图6 生物质高效燃烧锅炉系统示意Fig.6 Schematic diagram of biomass high-efficient combustion boiler system

总之,欧洲部分国家的生物质耦合发电技术经过20余年的发展与积累,逐步攻克了生物质研磨、喷燃、装置改造、原料供应、政策制定等难题,实现从低比例掺烧过渡到纯燃生物质。在发电技术上,煤粉炉和CFB锅炉用于生物质耦合发电的可靠性均得到验证,生物质单独磨制和燃烧系统具有系统灵活、出力更高等优点,是大型煤粉炉主要混烧方案。

1.3 生物质掺混利用经验总结

在生物质颗粒原料供应上,已经形成了年交易量数千万吨颗粒燃料的国际市场,并通过定期召开生物质燃料颗粒国际会议交流生物质颗粒燃料生产技术和应用新发展,同时普遍采用国内国外双市场循环的策略,保证自身原料供应的经济性和稳定性。针对生物质替代煤时等热量体积变大引起的存储难题,国外普遍采用露天存储和有盖储仓2类存储方式:前者成本低,适用于干旱地区的原始材料存储;后者适用于经初步加工的原料存储。许多研究建议采用生物质成型燃料+电厂就近建立有盖筒仓的方式进行存储,并保证通风和温湿度监测。对于原料存储带来的成本问题,也有大量学者进行建模分析得到最佳选址,可参考文献[39-41]。

在电力系统组成上,火电作为基础性和调节性电源以支持风光电等间歇式电源的发展。支持政策主要分为基于价格(如FITs)和基于比例(如可再生能源组合标准)两大类:前者可以在规定期限内保证固定价格,为发电公司提供稳定收入;后者要求发电公司在规定日期前可再生能源发电量在总发电量中占据一定比例,合格则颁发可再生能源信用(Renewable Energy Credit,REC),否则将面临处罚[35],目前支持政策除覆盖生产成本外,开始关注生物质发电的多重效益,如促进农村发展和废物利用等。

在燃烧组织上,针对燃用生物质可能引起的沾污腐蚀问题,国外普遍采用碱含量低的木质燃料,并采用清洗预处理和炉内添加粉煤灰等添加剂的方式稀释碱含量。对于生物质粒径大引起的管道堵塞和不完全燃烧问题,采用专用生物质磨机和送粉管道及优化炉内燃烧组织解决[40,42]。

近年来,生物质发电技术飞速发展,生物质发电完全替代燃煤的可能性受到更多关注。目前生物质价格仍高于煤价,存在运输处理、沾污结渣以及灰利用等问题,因此有力的监管和经济支持在持续推进生物质混烧项目方面发挥关键作用。伴随着全球生物能源需求量增加,燃煤电厂关停导致混烧项目减少,100%纯燃生物质电厂增加,国外尤其是欧洲国家的生物质原料需求量急剧增长,其可持续供应也成为未来几十年需解决的重要问题[43]。在欧美发达国家,已普遍种植包括蒿柳等所谓“短轮伐期”高产能源灌木,并实现了育苗—种植—管理—收获—运输—储存全过程机械化。

上述各国生物质利用现状表明电厂通过煤-生物质耦合发电实现低碳发展,必须具备3个条件:

1)根据本国生物质资源情况及利用目标,制定适合的国家法规政策,对燃煤电厂混烧生物质进行约束和支持。

2)建立可靠的生物质燃料供给市场。电厂要求原料单一性、供应可靠性和品质稳定性,因此需建立成熟的生产供应链,尤其随着碳减排需求增强,生物质用量将不断增加,该问题尤为迫切。

3)开发先进可行的生物质与煤混烧,乃至100%燃烧生物质的可靠技术。已有经验表明生物质高比例掺烧在技术上可行,需重点关注生物质制备、上料以及锅炉的腐蚀结渣防控等问题,同时考虑到生物质供应量的不确定性,如何保证在较大生物质掺混比例波动下锅炉仍能高效燃烧和运行,值得关注。

2 我国生物质低碳利用路径

2.1 生物质低碳利用的战略分析

我国目前可作为能源利用的生物质资源总量约4.6亿t/a(以标准煤计,下同),目前利用量约3 500万t/a,利用率仅7.6%。目前生物质发电均为效率低、煤耗高的小型机组。因此,煤电生物质耦合发电主要用于大型高效煤电机组。我国30万kW以上煤电机组占比超过88.3%,将生物质用于大型煤电机组混烧发电,不仅可大大降低煤耗和碳排放,还可加速我国煤电的低碳转型,发展潜力巨大。

由于安全、稳定、高效及灵活的调节性能,火电已成为电力系统保障电力供应的优质可靠电源,火电承担着电力系统兜底保障调节的不可替代作用。因此,实现“双碳”目标除了大力发展风光电外,通过生物质耦合混烧发电减少煤炭使用,是当前且长远火力发电的重要发展方向。建议发展的路线为:低碳—零碳—负碳。

采用生物质替代煤作为燃料,CO2排放量随生物质替代率及净发电效率提升的变化趋势如图7所示。目前主力火电机组碳排放量约为750 g/kWh,与光伏的50 g/kWh存在数量级差距,而随着火电净发电效率的提升,即使从目前的43%提升至50%,CO2排放量降低仍有限,而通过提高生物质热量掺混比例,火电机组的CO2排放显著降低。事实上,当生物质掺混比例达到90%,即可不通过CCS实现与光伏发电相同的碳排放率。图7表明,煤电的生物质混烧改造,应当首选在高效率的大型煤电机组上进行。

图7 CO2排放量随发电效率及生物质掺混比例的变化Fig.7 Change of CO2 emission with power generation efficiency and biomass blending ratio

大力推动碳捕集、利用和封存,包括生物质能的碳捕集、利用和封存(CCUS和BECCUS)技术的研发示范和应用,有望在2030—2045年逐步实现各CCUS技术的大面积推广应用,使全部火电实现负碳排放。由此可见,采用生物质高比例掺混的方式,既能发挥火电作为电源的强大调节能力,也能满足CO2减排需求,甚至负碳排放,是实现2060碳中和目标的重要支撑。

2.2 生物质掺烧技术改造需求

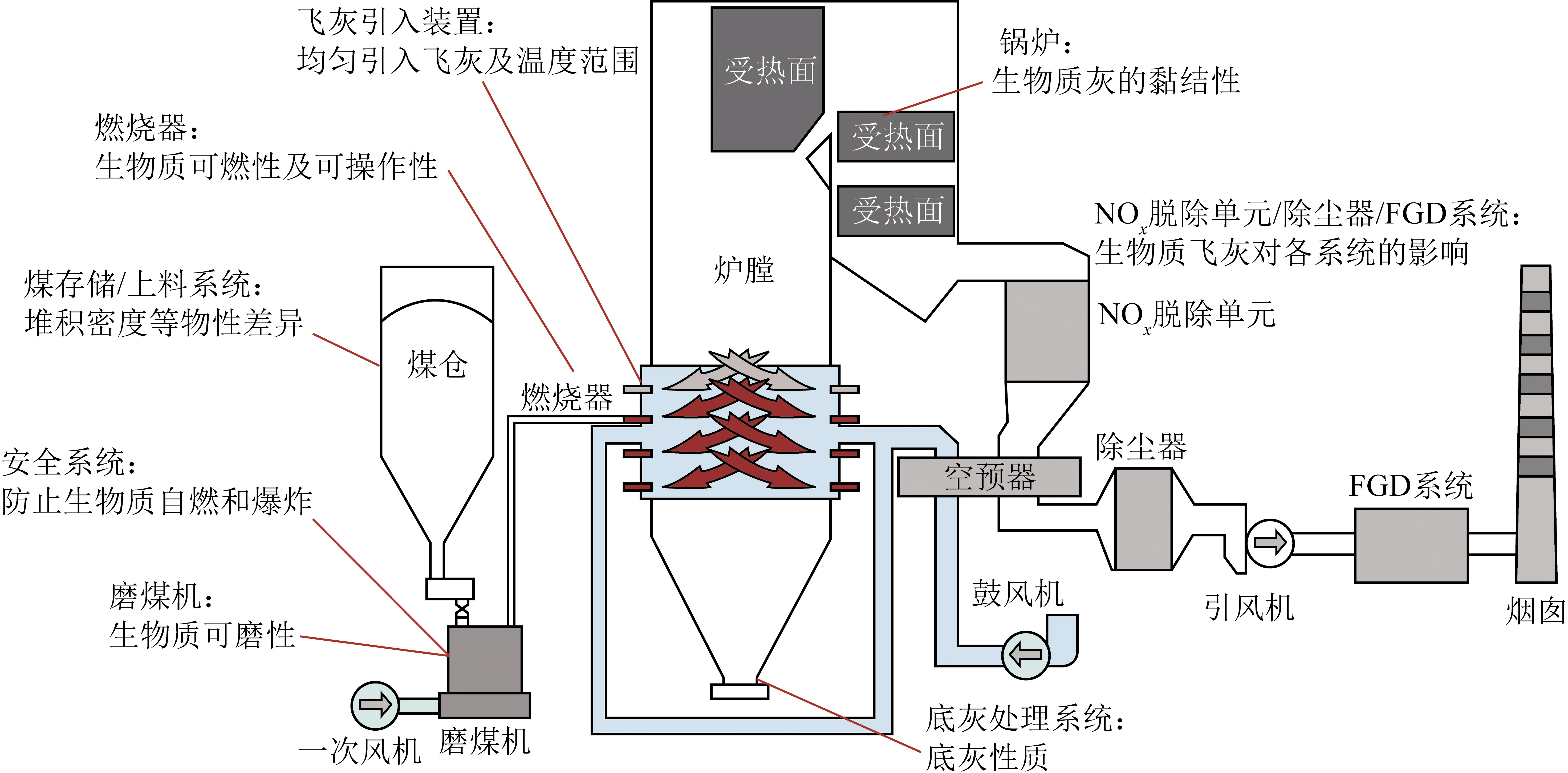

对于已有超临界机组进行生物质掺混燃烧改造的基本要求包括:① 保持锅炉效率和出力不变;② 满足污染物排放要求;③ 保证生物质燃料燃烧的安全;④ 满足生物质转换后运行寿命要求。

为此,对机组的改造包括:根据生物质燃料特点,改造或更新生物质燃料的储存、输送、粉尘控制、净化系统、防火和火灾控制系统;改造磨煤机和分离器、煤粉管道、一次风等;研发新型生物质低NOx燃烧器、油点火系统以及改造原有煤粉火上风系统以达到低NOx排放和锅炉效率要求;针对生物质燃料灰渣特性,改造灰渣系统包括冷灰斗除灰渣系统和飞灰系统;一般不改动机组受热面,但针对生物质燃料的不同结渣和积灰特性,需改造炉膛和受热面清洁系统;由于生物质为低灰燃料,考虑改造更新电除尘器[7,16,44-46]。

值得指出的是,采用大比例生物质掺烧技术甚至生物质纯燃方案时,对生物质存储、上料系统、燃烧系统以及污染物控制系统会带来新的挑战。需要对生物质原料的燃烧特性及灰渣成分进行限定,开发适用于高比例掺烧的锅炉装置,借鉴国外成功经验,发展适合中国生物质特点的先进混燃技术。

2.3 生物质供应链的建立

欧美等发达国家对生物质利用的实践表明,建立适合本国国情的生物质补贴激励政策,是实现生物质掺混发电利用的首要问题,我国生物质掺烧经验也表明,建立生物质燃料的供应链及市场机制,是生物质利用的关键[13-14,47],我国这方面的研究任重而道远。我国生物质供应链的建立涉及2个关键问题:① 当前及未来是否有足够的生物质替代煤;② 采用何种生物质供料及补贴方式更合理。

我国实现煤与生物燃料混烧直至燃料替换的关键在于国内有无足够的生物质能资源潜力,已有研究表明,我国目前的生物质能总量为4.6亿t标准煤,这与我国电力部门每年消耗超过20亿t的煤炭量相比,差距较大。但我国边际土地种植能源植物仍有巨大潜力,研究表明,利用边际土地大力发展生物质能源经济作物是一种可行的能源替代模式[48-50],预计未来10 a其规模潜力可达4亿t标准煤。生物质的能量替代率可达约9亿t标准煤,加上其他可再生能源比例上升,这一替代规模足以满足我国中期碳减排目标,并可解决风、光等可再生能源不稳定的问题。事实上,在边际土地上种植高产能源作物正受到各国重视,我国也有显著发展,如武汉兰德公司开发了一种速生、高产和高热值的超级芦竹,产量达7 500 t/km2,具备大规模推广的潜力。我国现有边际土地78万km2[51],盐碱地36.7万km2[52],还有大面积荒地。按照7 500 t/km2干基超级芦竹生物质能源量计算,利用40万km2边际土地种植超级芦竹即可满足将来燃煤电厂的燃料替换需求。一旦解决我国生物质能源作物的生产和供应问题,不仅能实现火电的低碳化发展,还必将促进新能源产业发展。

由于生物质利用成本较高,如何有效降低成本以及实施合理的补贴政策,也是促进生物质利用的重要因素。目前国内对生物质利用仍采用比较粗放的管理模式,生物质补贴政策相对简单,并未顾及生物质直燃发电等技术。实际应用中对生物质来源的界定和限定并不规范,导致生物质利用形态多样,既有简单干燥打捆的原始生物质,也有深加工的成型生物质颗粒,使生物质来源不稳定、补贴政策难以落实等问题进一步突出。范翼麟等[53]研究表明,生物质利用的经济性与生物质密度密切相关。国外经验也表明,采用生物质干燥或成型生物质颗粒经济性更好[54,20]。因此,应对不同场景开展生物质预先处理经济性研究,进而规范生物质加工及收购标准,是建立长远稳定生物质供应链的重要前提。

根据英国对于生物质颗粒燃料市场的评估和经验,国际市场生物质颗粒燃料的供应潜力巨大。 如果我国将发展生物质电力作为能源革命的战略,加强国际合作,同时带动和发展生物质颗粒燃料产业的发展,并与三农战略结合,形成生物质颗粒燃料的国内外2个市场双循环与可靠的供应源,则我国煤电从生物质混烧逐步过渡到生物质转换,从而实现高碳电力转型过渡到低碳电力未来可期。

3 结语与展望

低碳发展转型必须依靠政策推动,煤电生物质燃料的混烧和转换需结合我国能源中长期发展战略制定稳定政策。基于国外成功经验的梳理及对我国生物质耦合利用现状的分析可知:

1)生物质混烧发电是一种技术成熟的低碳利用方式,对保障新能源电力生产、构建低碳发电体系具有重要支撑作用。我国短期内最适合的生物质利用模式是对在役的煤电机组进行升级改造,发展生物质掺混技术,不断提高生物质混烧比例。而生物质中长期利用发展路线图为:低碳—零碳—负碳,适时推动生物质发电-碳捕集利用和封存(BECCUS)技术的创新研发示范和应用。

2)生物质成功利用的关键包括:通过国家法规政策对燃煤电厂混烧生物质进行约束和支持;建立稳定可靠的生物质燃料供给市场;研发先进的生物质与煤混烧技术,乃至100%燃烧生物质技术开发。

3)未来生物质低碳能源系统建立的关键在于制定系列激励政策,建立稳定的生物质燃料供应链。为此,需推进在边际土地上种植如超级芦竹等灌木、草类等能源植物以及现有林地改造,建立农、林废弃物和能源植物收、储、运和初加工产业链,推动建立全国性生物质燃料供需市场。