核心素养视角下初中数学深度教学策略探究

江苏省滨海县第一初级中学 徐玉青

教师要优教促思、以导促学,立足学生素养提升的角度设计教学活动,促进学生的数学思考,提升教学的效率。数学学科具有抽象性、严谨性,教师为学生留有探索、合作空间,引领学生通过探索,理解知识背后的思想内涵,从而深化对所学内容的理解。教师不能满足于知识的简单传递,而忽略了思维的发展、思想方法的传递,难以激活学生的思维潜能。教师要立足于核心素养提升的角度,开展多元的活动,引学生探讨、合作,能拓展学生的认知视野,促进学生对抽象内容的深度理解。

一、依托信息技术,由抽象变为直观

信息技术具有资源丰富、直观呈现、化静为动、互动性强的特征,能激活学生思维,帮助他们构建知识体系,理解抽象内容。信息技术可以为学生提供开放、自主的平台,引入探究的资源,能激发他们的创造潜能。

1.依托技术,提升兴趣。

教师要将传统的直尺、圆规、模型、挂图等工具与信息技术手段结合起来,以多样的情景满足学生的求知需求,让教学内容变得更加生动有趣,能调动他们参与课堂研讨的兴趣。

如在教学苏科版七上《丰富的图形世界》一课内容时,教者可以将圆柱、圆锥、球等模型与天坛、东方明珠等建筑物的媒体图片结合起来,给学生带来直观的感受,让他们在欣赏图片的同时,能从中找到自己熟悉的图形。信息技术的运用,给数学课堂增添了活力,让抽象的几何体与形象的图形之间建立联系,能引发学生探索几何体特征的兴趣。教师运用信息技术手段拉近数学知识与学生之间的距离,让抽象的数学知识变得触手可及,让学生能从天坛、东方明珠等建筑物中找到似曾相识的几何体,在感受数学之美的同时,产生探寻几何体特征的兴趣。

2.合理运用,突破难点。

教师要借助于多媒体,突破传统手段的制约,以动画、视频等方式帮助学生理解抽象的概念,突破学习障碍。如果让学生枯燥地记忆概念、定理,而忽略了他们的理解,就会使他们逐渐丧失学习的积极性。教师要以多媒体的图、色等刺激学生的感官,让抽象的概念变得可视,让学生获得愉悦的学习体验。

如苏科版八上《平面直角坐标系》一课教学中“坐标平面内的点与有序实数之间存在一一对应关系”是教学的难点,教者将班级学生的座位搬上屏幕,以讲桌为原点,与其平行、垂直的线分别作为横轴、纵轴,能让学生形象化理解平面直角坐标系的知识,通过依座位说点、由点找座位等方式,将平面内的点与有序实数对应起来。

每个学生的现实起点、学习能力不同,教师只有依生施教,对不同层次的学生采用针对性的反馈,才能让他们在基于原有水平上获得相应发展。信息技术软件能依据学生的易错点自动生成习题,能促进他们自我审视、自我调整,让他们在查漏补缺中获得及时发展。

3.线上学习,发掘潜能。

教师要引领学生借助于线上学习平台,利用优质资源,促进自己对难点疑点问题的理解。教师要利用“一师一优课”这个平台“晒课”,也能借助这个平台引入丰富的学习资源,能帮助学生突破学习难点,寻找适合自己的学习方式。教师要积极制作“微课”,在预判学情的基础上,对难点内容进行讲解,以帮助学生突破学习障碍。信息技术能突破时空的界限,让课堂向课后拓展延伸,实现师生之间、线上与线下之间的沟通变得无障碍,能帮助学生解决学习疑惑,使自己的理解变得更加深入。

二、运用小组合作,由“单打”走向共赢

合作学习能改变学生单打独斗的状况,让他们在互动交流中分享、碰撞,能催生深度的思考。但部分教师会将简单的知识用于合作学习,不仅耗时,还不利于学生形成独立的思考,形成对其他同学的依赖;部分教师重“生”轻“师”,对学生缺乏针对性的指导,不能借助于教师感性经验的“东风”前行。

1.分析起点,因学而教。

在合作学习中教师不片面追求问题的复杂性,避免让合作学习走向模式化的倾向。教师要立足于学生的学习起点,了解他们的知识储备,引领他们参与探索求知,在合作中形成有深度的理解。

如在学习苏科版七下《多边形的内角和与外角和(1)》教学前,教师要分析学生的学习起点,如果采用小学学过的“撕”“拼”的方式让学生去获得结论,他们就会失去合作交流的兴趣。教师要将重点放在他们在猜想基础上的验证,让他们借助于合作交流活动,借助于辅助线求证三角形的内角和是180°。这样还能让三角形内角和的研究拓展向多边形内角和的探索,让他们经历从特殊到一般的过程,从而能促进数学品质的提升。教师在学生精心钻研问题的基础上,引导他们合作交流,能让不同背景、不同思维方式的学生共商解决问题的对策,相互之间交换信息、表达观点、探讨问题,能使不同角度、不同层面的知识相互碰撞,形成有层次、有深度的理解,从而实现“1+1>2”的教学效果。

2.以导促学,发展思维。

教师要教会学生合作的技能,让他们学会表达、倾听、争辩,能在碰撞、沟通中形成共识。教师要以导促思,让他们通过合作缩短获得结论的时间,能促进他们高层次思维水平的提升。

如在学习苏科版八下《三角形的中位线》一课内容时,教者让学生作出△ABC的中位线,说说一个三角形有几条中位线?并猜想三角形的中位线与第三边存在怎样的关系?小组同学交流自己的猜想,并说说自己是如何猜想出这一结论的?教者进行引导,让他们借助于直观感觉、度量、推理、画图观察、几何画板拖动观察等方法形成多样化的猜想。学生合作完成证明,并交流不同的证明方法,教师呈现学生的证明思路,并指出其中的亮点与不足。

3.多法相融,促进共享。

合作学习能在资源上促进融合、实现互补,但往往耗时费力,因而不宜大面积地使用合作学习。教师在针对重点、难点处开展合作学习,并与教师讲解、学生探究等结合起来,才能促进学生认知体系的完善、拓展学生的思维广度。如在学习苏科版九上“圆周角”一课内容时,教者在⊙O中任取BC两点,请画出孤BC所对的圆心角与圆周角,你能画出多少个符合条件的圆心角和圆周角?度量出你所画的圆心角和圆周角的度数,会有什么猜想?当这个圆心角的度数是90度、120度时、n度时,与弧BC所对的圆周角的度数是多少度?与弧BC所对的圆心角之间有着怎样的关系?教者以问题引发学生猜想、证明,经历从特殊到一般的探究过程,循序而进,促进他们对重难点内容的理解把握。教师提出挑战性的问题,为学生的合作探索留有空间,让他们测量角度、提出猜想、证明猜想,在探索中形成有深度的理解,能掌握“圆周角与同弧所对的圆心角关系”,并在探究中形成分析、推理的能力。

在合作之前,学生需要借助于预习,初步感知知识、了解学习困惑,这样在交流时才能聚焦于难点、易混淆处,能促进对问题的理解。教师在精准预判学情的基础上,准备多套方案,精选内容,在必要时示范讲授,才能促进信息的交流与共享,促进学生数学思维的发展。

三、引入生活实例,由陌生走向熟悉

教师要尊重学生的认知发展规律,将他们经历的生活经验与抽象的数学问题联系起来,能增进他们的数学理解,促进他们数学思维能力的提升。教师将数学问题生活化,使陌生的内容变得熟悉,让学生借助于生活经验去打开抽象知识的大门,从而获得深刻的数学体验。

1.构建情境,建立联系。

教师如果过于强调数学知识的抽象性、严密性,而不去设法调动学生的情感,就会给他们疲倦之感。数学知识只有贴近生活,才能令学生产生激昂的情绪,让他们的思维处于激荡的状态。数学中的每个知识点、每个问题,都是为解决某个实际问题而得到发展的,教师要构建生活情境,让问题融于情境之中,调动学生探索求知的积极性。

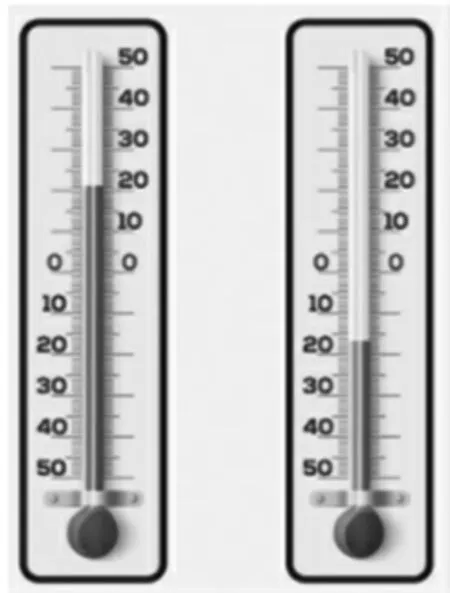

如在学习苏科版七上《数轴》一课内容时,教者借助于学生熟悉的温度计帮助学生认识数轴,让他们感受生活中蕴含着点与数的对应关系的知识。教者创设情境如下:温度计是人们用来测量温度的重要工具,你会读出读数吗?(呈现图片,如下图所示)让学生尝试读出它们所表示的温度,并说说温度计上的刻度数有什么特点?你如何能准确地读出每一个度数?能否从温度计中获得启发,用一条直线上的点表示有理数?教者创设情境,让生活中的数学与问题情境建立联系,从而能顺利地引出数轴的概念。

教师搭建情境支架,以生活中的温度计理解抽象的“数轴”概念,能促进他们对“数轴”的感知,并能准确地读数,建立上面的刻度与有理数之间的联系,能感受数轴的特点。

2.运用生活,深化认知。

初中生虽然有了生活经验的支撑,教师要用所学内容构造生活化的“脚手架”,减少他们对所学知识的陌生感、神秘感,能帮助他们深化对所学知识的理解。如在学习苏科版七上《有理数的乘方》一课内容时,教者借助拉面的制作过程,让学生列出“2×2×2……”的算式,从而构建2n的模型,引出乘方的概念,让他们对乘方获得初步的感知。

教师要针对概念混乱、理解片面之处,以生活内容帮助学生厘清概念,形成正确的数学理解。如在学习苏科版七上《线段、射线、直线》一课内容时,教师为帮助学生理解它们之间的差异,借助于手电筒这一工具演示,将其射向天空,可展示一边无限延长“射线”,让他们感受射线只能从端点向一边无限延长的特征。将手电筒射向黑板,光束形成有两个端点的“线段”。生活能给学生可观可感的体验,能拉近抽象内容与学生之间的距离,能促进他们的认知深化。

3.联系生活,解决问题。

教师要立足于生活的角度去选择内容、设计问题,勾股定理、黄金分割、概率、不等式以及打折销售、计算利息等与我们的生活息息相关,学生要善于去观察、思考身边的数学问题,才能体会数学知识的应用价值。

如某商场购进一批名牌外套,平均每天的销量为20件,每件可获利润是80元。在“6·18”来临之际,商场为减少库存量,增加赢利,采用降价措施,若每件外套每降2元,每天可多售出2件外套。请问:若平均每天需赢利2400元,每件外套应降价多少元?请设计出方案,让每天赢利实现最大化。

教师要将问题生活化,能让学生运用数学的眼光去审视生活问题,构建数学模型探索数学问题。学生在生活中感受数学、体验数学,学会运用数学知识去解决身边问题,从而能发散思维,提升解决实际问题的能力。

四、开展多元评价,由被动走向主动

评价,具有诊断、导向、激励作用,能对学习过程进行判断、评估,并适时调整,以提升教学的效率。传统的主体、内容、方式单一,不利于激发学生的主体意识,不利于发掘学生的学习潜能。教师要采用多元评价,关注学生情感投入,让他们能清晰地认识自我,从而能促进他们的主动发展。

1.主体多元,全面客观。

在封闭的评价环境中,教师是唯一的“裁判员”,难以准确、全面地描述学生的发展状态。教师要改变评价主体单一的现状,以教师、学生、家长三者协同的评价,实现以评促学的效果,能促进学生的健康成长。传统的教师评价,观察的角度往往较为单一,或囿于考分,而忽略了学生的情感、兴趣以及团队的合作、对他人的帮助。而学生的自评与他评,让他们依据评价量表从多视角、多层面做出更科学的评价。

2.内容多维,以评促学。

教师要基于数学素养提升的角度,构建多维、开放的评价内容体系。教师既要关注学生基础知识的习得,看他们是否能挖掘知识背后的深层涵义;也要关注他们有价值的技能掌握,为进一步的学习打下基础。教师要关注学生的学习过程,看他们是否乐意参与合作,是否全身心地参与活动,是否运用自身的方法解决问题,是否进行创造性地表达。

教师要关注他们的情感态度,锻炼他们克服困难的意志,帮助他们建立学习自信。而这些评价内容难以用一张考卷加以检测,在结课时教师可以让学生说说自己的上课感受,让师生围绕他的发言、参与、思维的广度与深度进行评价。

3.方法多样,富有魅力。

教师的评价不能囿于成绩,要采用多样的评价方法。教师要观察学生一举一动、一言一行,依据他们特点进行恰当评价,这种个性化的评价能尊重差异,彰显人文关怀。教师可以借助于反思性的评价,让他们学会自我监督,提升练习的准确率,帮助学生形成审题、检查、反思等良好的学习习惯,提升他们的自控能力。

总而言之,教师要以引启智、以导促学,为学生留有探索空间,激发学生的自主潜能,引发他们的数学思考,提升他们的自主意识,促进他们核心素养的提升。