雷火灸定点回旋透热技术治疗膝骨关节炎急性期的疗效观察*

张 彦 洪 灿 张 鹏 豆江移 于本画 黄子阳 廖焦鲁 苟春雁△ 王毅刚

(1.湖南中医药大学,湖南 长沙 410007;2.成都中医药大学,四川 成都 610000;3.重庆市中医院,重庆 400021)

膝骨关节炎(KOA)是一种以软骨变性、骨赘形成等为特点的慢性退行性骨关节疾病,主要症状是关节疼痛和僵硬,伴有不同程度的功能障碍,严重影响患者生活质量[1]。据国内有关研究显示,我国KOA患病率较高,总患病率为18%,女性KOA患病率显著高于男性[2]。我国KOA的患病率有逐渐上升的趋势,给患者和社会造成巨大的经济负担[3]。现代医学多采用内服药物、关节腔内注射疗法、手术等[4-5],积极寻求有效和安全的干预措施已成为现代研究的新方向。KOA归属中医学“痹证”范畴[6-7],应用雷火灸治疗有一定优势[8]。笔者在临床中运用雷火灸定点回旋透热技术治疗KOA急性发作,取得较好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)诊断标准:西医诊断标准采用美国风湿病协会1995年修订的诊断标准[9]。中医诊断标准采用《中医病证诊断疗效标准》中“骨痹”的诊断标准[10]。2)纳入标准:患者均有疼痛、肿胀等急性期表现[11];年龄40~79岁,性别不限;近1个月来未接受相关治疗、未使用相关药物;不存在严重躯体、精神、神经性疾病;签署知情同意书。3)排除标准:合并有类风湿性关节炎、风湿性关节炎、痛风及大骨节病、强直性脊柱炎等风湿性疾病者,由外伤、肿瘤等疾病引起的膝关节疼痛者;伴有心、肝、肾等严重脏器损害者,患有哮喘及艾灸过敏体质者;有膝关节清理术、膝关节置换术等病史者;近1个月接受过相关治疗,影响实验指标观测者;妊娠期或哺乳期妇女;年龄≥80岁者。双膝发病者,只对患者病情较重一侧进行治疗及疗效评价。

1.2 临床资料 选取2021年5月至2021年11月重庆市中医院针灸科及重庆市渝中区赵氏雷火灸传统医药研究所门诊收治的KOA急性期患者42例。按照随机数字表法将患者分为观察组22例与对照组20例。观察组男性9例,女性13例;年龄42~79岁,平均(60.25±8.74)岁;病程1~15年,平均(5.03±3.94)年;急性期病程1~14 d,平均(6.91±3.62)d;患侧为左侧12例,右侧10例。对照组男性8例,女性12例;年龄45~78岁,平均(60.25±8.74)岁;病程1~20年,平均(5.10±5.03)年;急性期病程1~14 d,平均(6.65±3.76)d;患侧为左侧9例,右侧11例。两组患者性别、年龄、病程等基线资料分布差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 1)观察组:采用雷火灸定点回旋透热技术治疗,此疗法为重庆市赵氏雷火灸传承特色技法[12]。定点回旋透热技术是传统赵氏雷火灸技法中小回旋灸法、雀啄灸法与推拿点按法的结合。选穴:患侧下肢内膝眼穴。操作:患者取坐立或仰卧位,将点燃的雷火灸灸条(由赵氏雷火灸传统医药研究所制作,规格25 g/支,药物成分:艾绒、人工麝香、乳香、羌活、木香、茵陈蒿、干姜、穿山甲、沉香、柏树茎)悬灸于内膝眼上方3 cm处。(1)小回旋灸法:距离皮肤3 cm处,做半径为2.5 cm的顺时针回旋,每灸10次小回旋灸,用手点按施灸处,为1壮,共灸7壮。(2)雀啄灸法:距离皮肤3 cm处,如鸟雀食样,上下移动艾条,最近距皮肤1.5 cm,最远3 cm。每灸5次雀啄灸,用手点按施灸处为1壮,灸7壮。重复初始操作,共计20 min结束,连续7 d治疗。2)对照组:给予回旋灸。按照《刺法灸法学》[13]中的描述操作。体位、取穴同观察组。具体操作:点燃雷火灸艾条,悬灸于内膝眼穴上方3 cm处,艾条在其上方做半径为2.5 cm的顺时针回旋,施灸时间为20 min,每天1次,连续治疗7 d。施灸过程中注意询问患者感觉并随时观察患者皮肤情况,间断用吸耳球吹去表面灰烬,保持灸条热度,嘱患者在雷火灸完成后饮适量温水。

1.4 观察指标 1)视觉模拟量表(VAS)[14]:两组均采用视觉模拟量表(VAS)评估治疗前后膝关节的疼痛程度,于治疗前、治疗结束后各记录1次。得分越高,疼痛程度越高。2)西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎指数(WOMAC)量表评分[15],两组均采用WOMAC量表评价两组治疗前后膝关节疼痛、僵硬以及关节活动功能,于治疗前、治疗结束后各记录1次。其中疼痛包含5个项目,僵硬包含2个项目,日常功能活动包含17个项,24项积分总和表示积分总指数,积分指数越高,代表膝关节疾病的症状越重。3)不良反应:治疗治疗过程中密切关注患者有无晕灸、施灸处起水泡、烫伤等不良反应。

1.5 疗效标准 根据《中药新药临床研究指导原则》[16]中相关标准,采用尼莫地平法进行评定。改善率=[(治疗前WOMAC指数评分-治疗后WOMAC指数评分)/治疗前WOMAC指数评分]×100%。临床控制:疼痛等症状消失,关节活动正常,改善率≥95%,X线摄片显示正常。显效:疼痛等症状消失,关节活动不受限,改善率≥70%且<95%,X线摄片显示明显好转。有效:疼痛等症状基本消除,关节活动轻度受限,改善率≥30%且<70%,X线摄片显示有好转。无效:疼痛等症状与关节活动无明显改善,改善率<30%,X线摄片无改变。

1.6 统计学处理 应用SPSS26.0统计软件。计量资料以例数(n)、(±s)做描述性统计分析。首先进行正态性分布和方差齐性分析,同组治疗前后采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验,非正态分布计量资料用Wilcoxon秩和检验。计数资料以百分率或构成比做描述性统计分析,采用χ2检验;检验水准α=0.05,以双侧检验。P<0.05为差异有显著性意义。

2 结 果

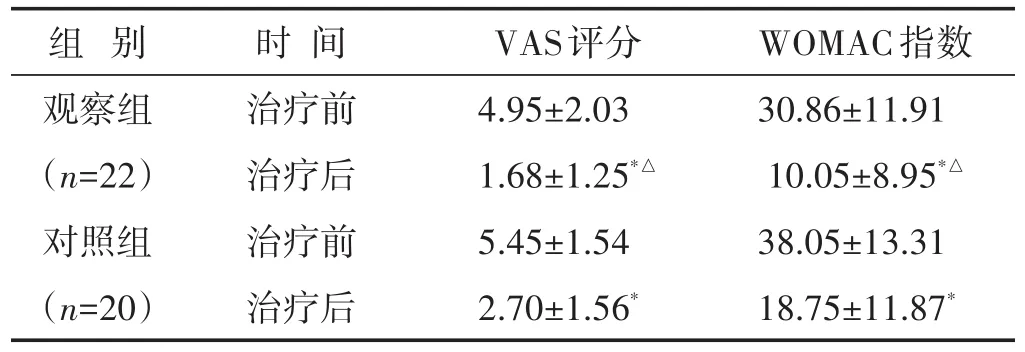

2.1 两组治疗前后VAS评分与WOMAC指数比较 见表1。治疗前两组患者VAS评分与WOMAC指数无统计学差异(P>0.05)。治疗后两组患者VAS评分与WOMAC指数均有所降低(P<0.05),而观察组低于对照组(P<0.05)。

表1 两组治疗前后VAS评分与WOMAC指数比较(分,±s)

表1 两组治疗前后VAS评分与WOMAC指数比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组 别 时间VAS评分WOMAC指数观察组(n=22)对照组(n=20)治疗前治疗后治疗前治疗后4.95±2.03 1.68±1.25*△5.45±1.54 2.70±1.56*30.86±11.91 10.05±8.95*△38.05±13.31 18.75±11.87*

2.2 两组临床疗效比较 见表2。观察组和对照组总有效率分别为90.91%、85.00%,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组临床疗效比较(n)

2.3 不良反应 治疗过程中,观察组有1例患者在完成第7次治疗后出现施灸处轻微烫伤,予以紫草油外擦患处,3 d后自行消退,未影响治疗及疗效评估。

3 讨 论

KOA临床较为常见,严重时可引起关节疼痛及运动功能障碍,其发病机制目前尚不明确,一般认为是力学和生物学因素共同作用导致软骨细胞、细胞外基质及软骨下骨三者降解和合成正常耦联失衡的结果[17]。研究显示,中国人群患KOA的危险因素主要包括:性别、家族史、年龄、BMI、关节负重、外伤史、体力劳动、寒冷环境、潮湿环境等[18]。中医学认为KOA属于“痹证”范畴,多为本虚标实之证,本虚以肝脾肾亏虚为主,内虚则易受风寒湿热等外邪侵袭,痹阻筋脉,阻滞关节,经脉不通,不通则痛。急性期以膝关节疼痛、僵硬、肿胀、活动障碍为主,当“急则治其标,缓则治其本”,以治标为主[19]。KOA急性期患者治标当以温经散寒,活血止痛为基本治法。

本研究采用雷火灸定点回旋透热技术刺激穴位,选穴为内膝眼穴,对照组采用雷火灸回旋灸治疗。雷火灸起源于明代,又名雷火神针,是中医学传统外治法艾灸的一种,《本草纲目》中记载雷火神针多用于风寒湿邪所致的各种痹证。目前国内临床使用的雷火灸艾条多为“赵氏雷火灸”,是重庆市渝中区赵氏雷火灸传统医药研究所在古代“雷火神针”的基础上改良而成,其药物组成以艾绒为主,配有沉香、木香、乳香、羌活、人工麝香等多种中药材。其中艾绒功擅温经散寒止痛,为君药;乳香长于活血定痛,沉香、木香行气止痛,共为臣药;干姜温中散寒为佐药;人工麝香芳香开窍,活血通经,消肿止痛为使。因此雷火灸较普通艾条温经散寒之力更强,更有活血化瘀、消肿止痛的作用。

赵氏雷火灸第四代传人赵时碧女士在祖传基础上,结合自己40多年的临床经验,改原有的“实按灸”法为“悬灸”法。本研究所用手法“定点回旋透热技术”系赵氏雷火灸传承特色技法之一,是传统赵氏雷火灸技法中小回旋灸法、雀啄灸法与推拿点按法的结合,配合赵氏祖传雷火灸特制灸条,利用多种药物在燃烧时产生的药化因子随燃烧的热辐射热量渗透到深部组织细胞,充分发挥了赵氏雷火灸药力峻、火力猛、渗透力强的特点,使雷火灸的效应能向深层次渗透,具有普通艾灸远远不能达到的渗透力,也极大地提高了艾灸的治疗效果,适合KOA具有固定痛点的临床表现。有研究表明[20],雷火灸以温促通,广泛用于脊柱病、四肢关节病、内脏病等所致疼痛,可有效延长持续止痛时间,缩短疼痛起效时间及疼痛持续时间,降低疼痛程度、疼痛复发率及不良反应发生率,提高患者生活质量。因回旋灸施灸面积大,具有清热宣泄、温通经络的作用,对于经络不通的风寒痹证临床疗效显著,故选用雷火灸回旋灸治疗为对照。本研究选用内膝眼穴,内膝眼在膝部,髌韧带内侧凹陷处的中央,“腧穴所在,主治所在”,KOA病位在膝,局部取穴疏通膝关节局部经气,“通则不痛”从而使患者疼痛症状得以缓解[21],故取内膝眼以针对性的治疗KOA,发挥其近治作用。有关研究表明[22],艾灸治疗膝骨关节炎选穴中内膝眼的使用频率为95.60%,排序第1位,艾灸内膝眼局部具有散寒通络、疏利关节之效,对膝关节疼痛、活动有改善作用。故取内膝眼穴实施雷火灸定点回旋透热技术治疗KOA,可充分发挥发挥温经散寒、舒筋通络、蠲痹止痛等功效,有效缓解膝关节疼痛、改善膝关节功能。

本次研究评价了雷火灸定点回旋透热技术治疗KOA急性期的有效性和安全性。研究结果表明,观察组与对照组治疗后VAS评分、WOMAC指数评分均较治疗前明显降低,总有效率分别为90.91%和85.00%,证明雷火灸在改善膝骨关节炎患者症状、缓解疼痛方面具有独特优势。与雷火灸回旋灸治疗相比,雷火灸定点回旋透热技术对KOA患者疼痛、僵硬及关节功能改善更为显著,且未增加不良反应的发生率,疗效更优。

此外,考虑到目前临床对艾灸得气的评价主要以患者主观感受为评定标准,缺乏客观、全面的评价指标,本课题根据施灸过程中常见的一些主、客观表现以及部分文献[23-24]中对于灸感的评价,创新性地将灸疗过程中出现灸感的现象称为“内热烘透效应”,并提出了“内热烘透效应指标”以评价灸感,将该指标的具体表现形式定义为透热、传热、扩热等不同形式的温热感和酸麻重痛胀、蚁行感、痒感等非热感觉;艾灸后局部或循经出现的潮红、花斑、汗出等外在表现;以及艾灸过程中的皮肤温度分布、皮肤图像、艾条相对皮肤位置等相关数据。根据观察目前入组患者,初步推断内热效应指标与疗效呈正相关,而雷火灸定点回旋透热技术较雷火灸回旋灸治疗更易出现“内热烘透效应”,但因目前相关数据较少,尚未形成系统的研究报告,拟后续进一步进行相关研究。

综上,雷火灸定点回旋透热技术治疗KOA急性期在改善患者疼痛、僵硬及关节功能等方面疗效显著,且不良反应少、操作简便,患者依从性较好,值得临床推广。但因本研究目前仅纳入了42例患者,样本量较小,且观察指标只评价了VAS评分、WOMAC评分及临床疗效,缺少客观性指标,今后将进一步改进研究方案,扩充样本量,并增加膝关节活动度、实验室指标等客观指标进行综合评价,以期为进一步推广雷火灸定点回旋透热技术治疗膝骨关节炎急性期提供更多依据,并进一步研究“内热烘透效应指标”,为评价灸感提供一个更加客观、全面的指标。