高职高水平专业群课程秩序的主体之维

许丽丽 朱德全

摘要: 高职高水平专业群建设的抓手是课程体系重构,其本质是课程秩序的重塑。课程秩序是在多元主体的共同参与和胶着互动中得以维系的。高职高水平专业群课程秩序的主体之维囊括了以政府顶层设计为核心的计划秩序、以多主体中层合作为核心的自发秩序和以高职院校自组织底层探索为核心的自然秩序。其中,计划秩序的实现要求政府完善从“国家资历框架”到“专业教学标准”的标准体系,提供从“需求侧数据”到“课程开发团队”的资源支撑,践行从“规范制定”到“实践纠偏”的元治理身份;自发秩序的生成要求政校行企不仅要开展基于平台—资源—机制的多维合作,而且要构建共建—共治—共享的一体行动格局;自然秩序的形成要求高职院校构建差异化、特色化的专业群课程体系,建立课程建设动态耦合机制和可持续发展机制。

关键词:高职院校;专业群;课程秩序;计划秩序;自发秩序;自然秩序

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2022)02-0120-08

教育部、财政部印发的《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(教职成[2019]5号)对高水平专业群建设行动进行了重点部署。专业群已然成为高职特色化、高质量、内涵化发展的关键抓手,课程体系重构及课程资源的优化配置则是高职专业群聚集效应得以充分发挥的前提。作为一项由多元主体参与且涉及多重要素的复杂系统工程,课程建设仅仅依靠高职院校及个别教师的力量显然不可能实现。可见,整合政校行企等多方力量共同参与课程建设已然成为高职专业群课程改革的一项重要内容。然而,不同主体之间角色的混乱和职责担当的无序,必将影响着专业群课程建设的成效。为提高高职专业群课程改革的实践成效,有必要从学理层面厘定政校行企参与专业群课程建设的逻辑基础,进而构建不同主体参与专业群课程建设的行动框架。

一、高职高水平专业群课程主体秩序的分析框架

专业群是当前高职院校基于产业集群化、岗位群聚化发展对复合型技术技能人才的需求,对所服务的区域产业集群中的技术技能型职业岗位群进行精准分析与定位,开设并组建能够同服务面向的职业岗位群精准对接的人才培养新单位。专业群建构是基于“群”范式对不同专业的建构,其本质在于“群效应”的发挥,这也是检验专业群建设水平的主要标准。在高水平专业群建设背景下,高职院校原有的课程理念、课程治理模式、课程内容体系等课程要素均需发生适应性转变。第一,在课程理念层面,培养“一技之长、单人单岗”的课程建设理念已经难以满足当前产业集群化发展的需要,高职需重树“一人多崗、一岗多能”的课程建设理念;第二,在课程资源层面,高职院校需要摒弃课程资源的“单体式”利用模式,转向集成式、集约化的课程资源开发与利用模式;第三,在课程内容层面,传统高职院校课程体系难以满足复合型技术技能人才培养的需要,高职院校需统筹市场、学校和政府等力量构建“底层共享、中层分流和高层互选”的课程体系,避免对原有课程的生拉硬拽、随意拼凑和简单叠加;第四,在课程治理层面,高职院校需要打破存在于院系之间、部门之间乃至专业之间的壁垒,以群建制,建立开放式、扁平化、交互式和权责下移的课程治理模式,高效对接市场需求,提升专业群课程建设效益。因此,高水平专业群的改革不能仅仅停留在办学理念层面,唯有以“群”为口径,重构课程体系,才有可能充分发挥专业群的聚集与扩散效应。在这个意义上,高职专业群建设的本质是课程建设,高水平专业群建设的核心是高水平专业群课程秩序的重构。课程作为一种有目的、有计划、有影响的社会实践活动,是一种“秩序的存在”。在表层上,课程秩序即课程设置过程中形成的相对稳定的组合格局和态势;而在深层上,课程秩序具有外部关涉、目标驱动、主体合作、对话生成、持续发展等鲜明的实践表征。

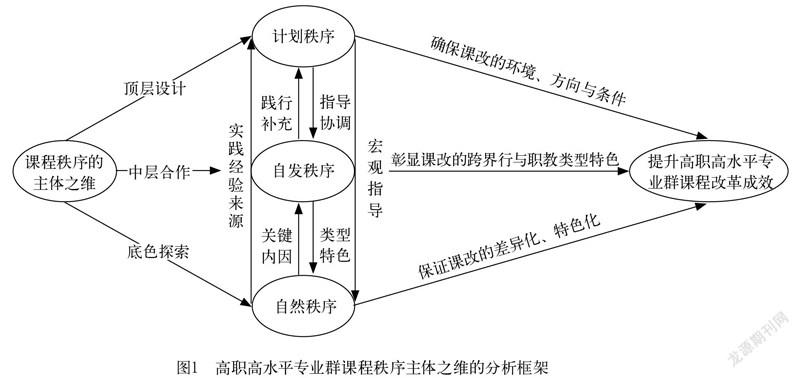

秩序不是凭空存在的,它源自个人、集体、社会和国家等不同主体相互间的行动关联,任何秩序的产生、运行与维系都离不开各个主体的共同参与和胶着形塑。课程秩序构建是国家、社会、个体等的共同行动,涉及教育行政管理人员、课程专家、课程实施者、课程接受者等不同主体的利益,课程秩序的构建意味着一定的主体及主体之间关系的存在,“主体”构成了课程秩序的重要分析维度。依循秩序理论,根据主体的不同,秩序可以划分为计划秩序、自发秩序和自然秩序三个层面。人类的行为在本质上可直接凭借外部的指示、指令来计划和建立秩序,也可以间接地通过各个主体以自发自愿的方式服从共同承认的制度而得以规范。正如哈耶克所说,所有社会型构的秩序不是生成的就是建构的,秩序可能是通过一体化的命令机构实施控制、设计或指挥的,也可能是人们在实践中自我探索并逐步建立的。可见,秩序既有计划的秩序,亦有自发的秩序。在相对简单的系统中,自上而下的计划秩序可有效协调和促进组织的发展与合作,但随着组织的复杂性日益增加,自发的秩序逐渐凸显出其优越性。哈尔蒂·布荣在哈耶克的基础上指出,除这两种秩序之外,还有一种“独立于人之计划与人之行动之外的自然秩序”。因此,课程秩序的主体包括由政府主导的计划秩序,企业、行业、高职院校等主体基于市场机理互动生成的自发秩序和高职院校自组织的自然秩序,这三类主体所创生的不同秩序间的和谐共生即构成了高职高水平专业群课程秩序的主体之维(见图1)。

主体秩序建立的目的在于理顺高职专业群课程改革过程中政府、高职、企业、行业等利益相关者之间的关系,便于其各司其职、各归其位,彼此之间既不越位,也不缺位,更不错位。由政府主导的计划秩序侧重于“顶层设计”,这种“顶层设计”是从宏观层面间接地对专业群课程改革施加影响,其目的是在科学规划的基础上保障专业群课程改革的基本条件和外部环境,保证课改方向的正确和各利益相关主体的参与;由企业行业等利益相关者合作构建的自发秩序侧重于“参与合作”,是彰显高职专业群课程改革类型特色的有效“助推器”;由高职院校主导的自然秩序侧重于“底层探索”,高职院校作为专业群改革的关键阵地,在专业群课程改革中发挥着关键作用,应基于学校已有基础和优势特色积极探索,开展差异化、特色化的课程体系构建。

二、计划秩序:政府提供建设方向与保障的顶层设计

计划秩序是指在高水平专业群建设过程中,政府基于课程建设总目标,“直接凭借外部权威,依靠指示和指令来建立的秩序”,是政府对课程改革进行的方向把控、统筹规划、政策引导、监督管理和提供服务。

(一)逻辑基础:计划秩序的理论基点

以政府顶层设计为核心的计划秩序通过科层化的国家行动和课程决策的顶层供给,使政府成为高职高水平专业群课程改革“规则”的制定者、解释者和规则执行的裁判者。其逻辑基础如下:

一是自上而下的科层改革逻辑。专业群改革源自2006年国家启动和实施的示范校和骨干高职院校建设项目,发展于“职教20条”“双高计划”等系列政策,其政府主导、政策推动的发展特征显著。可见,政府通过行政指引、资源调配、制度规范、规划契约等策略,采用“中心化、等级化、下级服从上级”的途径成为高职专业群建设的主导者。科层制所具有的向上负责和激励机制能够增强地方政府和高职院校对专业群课程建设任务的重视程度,在一定程度上保证了专业群建设指令下达和执行的有效性。然而,在构建一种去同质化、促特色发展的高职高水平专业(群)秩序进程中,政府仅通过《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》中提出的“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”为专业群及其课程建设提供总体性框架和行动方向,而未制定详细的专业教学标准、课程标准等政策文本,这为专业群课程建设注入了不可预测的内生与外生性变量。因此,作为高水平专业群建设的顶层设计者,政府在为专业群建设提供整体方向的同时,还应明确专业群课程建设的总体目标,为高职专业群课程建设提供方向。

二是課程决策顶层供给的秩序逻辑。政府秩序供给主要表现为三条路径,一是专制集权化,二是法律制度化,三是伦理道德化。计划秩序是政府基于整体视角和全局思维对高职专业群课程改革进行的顶层设计和全局规划。若政府过分强调专制集权化秩序,仅根据自己的意志来规划和指导高职院校课程建设,高职课程决策权力就会呈现出“金字塔”结构,极易导致对高职办学客观规律和产业行业企业真实市场需求的忽视,高职院校课程建设的活力也会受到限制;而法律制度化的秩序虽具有形式上的合理性,但因其执行上的强制性,而与专制集权化秩序均被称为“虚假的秩序”。高水平专业群课程计划秩序从根本上来讲应该是在政策供给基础上对人的能力的价值改造。政府应通过对产业链、行业需求等的大规模调研和分析,制定高职专业群课程标准,以便规范其专业群课程建设,促进复合型技术技能人才的培育,使学生在“能就业”的基础上“就好业”,实现学生“生涯发展和服务经济社会发展有机统一”。

(二)行动框架:计划秩序的实践向度

计划秩序的核心要义在于,高职院校专业群课程改革改什么、如何改是由政府决定的,政府拥有高职院校课程建设所需的大部分资源,并通过出台相关政策、标准来统筹规划课程改革的方向、提供课程改革所需的各种条件,监督并规范高职课程改革中的各种行为。为此,计划秩序的实践向度分别可以从宏观层面的标准建设、课程建设所需资源的提供以及对课程改革的元治理三个层面进行理解。具体而言:

一是完善从“国家资历框架”到“专业教学标准”的顶线设计。作为高职院校的主要举办者,政府在职业教育发展过程中承担着制定行动准则,确立利益相关主体行动方向的重任。因此,政府首先要开发与国际接轨的国家资历框架,增加高职课程顶层设计的系统性与深层性。国家资历框架通过提供纵向能级清晰、横向边界明确的知识、技能和能力标准,可为课程结构设计、课程内容选择提供合法性依据,且国家资历框架开发过程本身就是教育系统与劳动力市场需求系统对接的过程,能为高职院校专业群课程建设提供精准的市场数据;其次,政府要开发高水平国家专业教学标准,促进高职课程内容开发的精细化与融通性。专业教学标准是高职专业群课程建设的基础性文件,可以有效规范专业群建设。因此,在国家层面构建我国职业教育专业群课程框架,构建中高职一体化的国家专业教学标准,是当下高水平专业群课程建设的关键。尽管教育部已组织完成了19个专业大类410个高等职业学校及16个专业大类230个中等职业学校《专业教学标准》的制定修订工作,但这些标准更多被视为一种底线标准,因此开发一批接近国际水准的专业教学标准任重道远。

二是提供从“需求侧数据”到“课程开发团队”的宏观支撑。职业教育是一个横跨“职业域”“技术域”“教育域”“社会域”的开放性教育系统,其课程开发与实施的复杂性凸显了国家平台的重要性。因此,大规模产业经济发展预测数据与人才需求数据的采集,以及不同领域专业人员的组织,均是涉及场域极其广泛、技术水平要求极高、人力物力财力耗费巨大的社会性活动,是个别的职业院校、研究机构难以完成的。鉴于此,一方面,政府要研究并发布技术技能人才需求和高职院校专业发展状态相关数据。如何通过国家力量获得产业经济发展的预测报告、产业变革的趋势预测,为高职高水平专业群课程的建设提供产业行业人才的层次需要和类别需要,是政府参与高职院校课程建设的重要职能之一。另一方面,政府要组建专业群课程开发团队,在原有的专业教学指导委员会人员框架基础上,建立包括高职课程研究的理论专家、岗位专家、技术专家、工程师、行业代表、优质企业代表等在内的课程开发国家团队,夯实高职专业群课程建设的国家级课程研发队伍。

三是践行从“规范制定”到“实践纠偏”的元治理身份。计划秩序的合理性之一在于,政府权威不仅能够促进成员间的合作,而且能有效规避成员的失范行为。当前,多元主体参与办学已成为高职院校办学的新常态和必然趋势,但多元主体参与办学同样容易遭受危机和失灵现象。基于此,由政府实施的元治理就显得十分必要。元治理是对治理的治理,是政府为保证多元主体的有效协作而放弃权威地位,转而以元治理者的身份直接参与自身建构的游戏规则的治理过程。为此,政府一方面要从立法层面明确利益相关主体参与高职院校办学的责任、权利和义务,尤其是地方政府,可就专业群建设过程中高职、企业及行业的责任、权利、义务、方式、程序、奖惩等进行相应的规范。另一方面,政府要对不同主体在高职专业群课改过程中的误区和偏差进行及时的纠正。为此,要完善奖惩制度,强化企业行业在高职专业群课程建设中的责任,将校企合作纳入政府资源配置的考量依据,激发企业行业参与高职办学的内生动力,将企业行业参与高职办学的机制从感情机制、随性机制转向利益机制、组织机制、奖惩机制、评价机制。

三、自发秩序:利益最大化原则下多方主体互动博弈的中层合作

自发秩序源于对人类理性有限性、个人知识分立的深刻洞见。自发秩序重视不同个体的知识和经验,原因在于“任何人都不可能把握指导社会行动的全部知识”,每个人对所有其他人来说都具有某种优势,只有将不同个体的知识与经验进行有效整合,才能得到“远远多于任何个体或组织所拥有的知识”。鉴于此,如何将不同个体所掌握的分立知识进行综合,进而发挥各自的优势,构成了高职高水平专业群课程自发秩序的立论基础。

(一)逻辑基础:自发秩序的理论基点

专业群课程建设的自发秩序是不同主体在市场机制作用下经过长期的交往、互动、博弈相互适应相互协调自发形成的,通过多元主体的共同参与、优势互补、利益共容、责任共担、激励整合,可有效破解单一主体主导下高职课程建设的种种困境,进而实现课程建设效益的最大化。自发秩序存在的逻辑基础如下:

其一,实现多元课程主体优势互补的协同逻辑。自发秩序具有较强的整合功能,如何通过不同主体之间的协同互补和优势整合,实现整体效用最大化,成为论证自发秩序合理性的依据之一。具体而言,一是教育资源的优势互补。政府强有力的制度供给和资源掌控力可以为高职专业群课程建设及其主体合作提供良好的制度环境;企业先进的生产设备、实训资源、前沿的技术水平、生动的实习环境为复合型技术技能人才的培养提供了鲜活的“课堂”;行业则掌握着精准的行业发展数据和项目等发展资源,能为高职课程建设提供合理的变革方向。二是文化层面的有效协同。利益相关主体的深度合作关键在于文化层次的深度融合。具体而言,高职办学的专业理念、专业精神、专业标准与企业的生涯发展理念、工匠精神、岗位要求等相对接,其目的在于创设一种凸显高职特色的教育情境,使课程体系、课程结构更符合企业岗位需求和学生复合型职业能力的培养。

其二,构建和谐课程共同体的共生逻辑。合作是共生现象的本质特征,在这个意义上,共生是指共生单元之间的吸引与合作。自发秩序视角下,任何活动都是以合作为基础的,只有合作才能实现自利与利他。为此,一方面,要构建基于“共容利益”的高职课程建设“利益共同体”。行业企业等作为市场交易主体,遵循个体利益最大化原则,但彼此间利益结构是交叉重叠的,这些重叠的部分就是共容利益。高职高水平专业群课程建设所指向的复合型技术技能人才培养,能有效满足高职院校提升内涵式发展能力的需求、企业可持续发展的人力资源需求、行业技术创新和竞争力提升的需求以及政府让学生“上好学”“就好业”的诉求。另一方面,构建基于“共同责任”的课程建设“责任共同体”。利益与责任是共生的,利益共同体在寻求利益的同时也背负着相应的责任。此外,如果仅仅是基于利益的共同体,那么政校行企基于课程建设的共同体关系就很容易破裂,在这个意义上,政校行企应遵循公共利益最大化的原则,将彼此间的共同体关系跳出利益或人情关系的层面,上升至社会责任的层面。因此,在专业群课程建设过程中应依据“谁受益,谁分担”、“谁推动,谁分享”的原则,分别对专业群课程建设的成本与成果进行合理分担与有效分配,以形成高职高水平专业群建设成果共享的新局面。

(二)行动框架:自发秩序的实践向度

自发秩序是一种合作性的形塑,只有各方合作到位,才能以和谐的秩序达成课程目标。可见,调动和整合政校行企等多方力量共同参与高职课程开发,是高水平专业群课程建设的一项重要内容。因此,要建设“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的高水平专业群,势必要充分调动和整合政府、行业、企业等共同参与到市场调研、课程开发、资源建设等高职课程建设环节当中。

其一,开展基于“平台—资源—机制”的多维拓展合作。高职专业群课程建设要打破闭门造车的格局,从平台、资源和机制等多个维度拓宽与政府、企业行业合作的路径。平台方面,一是校企联合成立“技术协同创新平台”,围绕国家创新驱动发展战略和专业群建设,与相关技术研发中心、科研平台、知名企业、科研院所等强强联合,建设引领行业发展的技术创新工作站,实现科技创新进课程、进教材、進课堂。二是政校行企联合成立“专业群课程研发平台”,组建跨界、跨专业、跨领域研究团队,开展产业群、岗位群、专业群、课程群等的科学研究,为高职课程的动态调整和科学设计提供智力支撑。资源层面,一是高职院校应与企业、行业、优质教育集团共建实习实训基地,拓展高职专业群课程实施的教学场域;二是校企合作共同研发科学规范、可借鉴可示范的课程标准,开发融合纸质教材、电子教材、网络教材为一体的立体化课程教学资源包;三是多主体联合创新教师成长渠道,联合培养教学名师、专业群建设带头人、骨干教师,使之成为高职课程研发、课程实施、新技术推广的核心力量。机制层面,一是政校行企共建专业群课程改革工作小组,建立高水平专业群课程改革智库联盟,政校行企联合制定专业群课程改革的有关制度、标准和规范;二是要形成多方参与的高职专业群课程建设质量评价机制,构建定期开展专业群课程诊断与改进的常态化建设机制,以体制机制改革强化课程标准、课程资源、课程团队等方面的联合共建。

其二,构建基于“共建—共治—共享”的一体行动格局。哈耶克认为,在自发秩序之下,人们不仅能够有效地运用他们分立的知识,而且能够有信心地预见他们能够从其他人那里获得的合作。政校行企这四个主体在场域上彼此独立且在空间上开放、在利益诉求上相互关联,能够通过共建、共治、共享实现课程建设的场域协同。首先,共建是高职高水平专业群课程建设的基础。高职院校可通过组建职业教育集团、职业教育联盟的方式,围绕市场调研、工作任务与职业能力分析、课程内容选择、课程结构安排、课程制度建设等层面,实现政校行企联合“培养人”、联动“孵化人”、联合“使用人”和联合“成就人”的共建行动。其次,共治是高职高水平专业群课程建设的关键。专业群课程建设作为一个跨界的复杂系统行为,要求高职院校应树立“大治理观”,将政府总揽全局、协调各方的资源整合优势与企业的市场竞争优势、行业的主体协调优势、学校的教育资源优势有机结合起来,打造多主体民主参与、合作共赢的高水平专业群课程治理格局,实现治理体系和专业群课程秩序重构的同步演进。最后,共享是高职高水平专业群课程建设的目标。专业群课程改革过程中要把握好政校行企各个主体参与专业群课程建设的“投入—产出”、“权利—义务”、“责任—利益”关系,将复合型技术技能人才培养作为加强政校行企深度合作的价值追求,让高职专业群课程建设成果真正惠及政府、企业、行业、高职院校乃至产业的技术创新和转型升级。

四、自然秩序:职业院校自组织课程建构的底层行动探索

自然秩序是事物自身运动、变化和发展规律的直接体现。物质运动规律只有凭借宏观的物质系统才能体现出来,进而外化成自然秩序,因此自然秩序的构成要素包括自然物及其运动规律,前者是自然秩序的物质载体,后者则是自然秩序的内容。基于此,高职院校的课程构成了课程自然秩序的物质载体,其课程发展演变规律则构成了自然秩序的内容。高职专业群课程是一个系统,这个系统一旦形成,就有其自身的生长逻辑,即专业群课程的自然秩序。课程的建设离不开环境因素的作用和影响,但某些时候却无需外界特定指令而能自行组织、创生与演化,进而从无序中形成时间、空间和功能上的有序。从这一角度来说,高职专业群课程自然秩序是在自组织过程中形成的,又可称为自组织秩序。

(一)逻辑基础:自然秩序的理论基点

高职院校是复合型技术技能人才培养的责任主体,是高水平专业群课程改革的直接践行者,主导构建全员、全过程、全方位的专业群课程改革体系。高职院校专业群课程自然秩序的构成要素包括高职院校的课程和课程发展演变的规律。基于这一认识,专业群课程建设最终需要高职院校内部系统的践行,而构成课程的职业知识内在的特征与成长逻辑应成为专业群课程建构的逻辑起点。

自组织建构是高职专业群课程秩序生成的根本途径,“视野向内”成为专业群课程自然秩序构建的必然要求。自然秩序是一种自我实现的秩序,是一种远离平衡态条件下的开放系统的自组织秩序。自组织秩序的形成并非完全不受外部影响,而是强调这种秩序在很大程度上是由人们根据特定的情况自主灵活应对而形成的。因此,高职专业群课程秩序建构的根本力量是在系统内部,自组织的机制才是专业群课程自然演化的主导性机制,自组织的动力才是课程秩序生成的最根本动力。专业群课程秩序的形成在很大程度上是高职院校根据自身的情况自主灵活选择的结果,专业群课程怎么建、建什么最终也是在高职院校自组织的过程中形成的,单单依靠政府、企业行业这些外部力量构成的“他组织”难以形成可持续的专业群课程秩序。其原因在于,“他组织”的外力一旦消失、弱化或调整,专业群课程秩序体系就会相应地发生波动,这将导致高水平专业群课程秩序建构的根基不稳。因此,通过自组织建构的方式来推动专业群课程秩序的建构,成为高职高水平专业群课程体系可持续发展的内在需要。

知识是课程构建的核心依据。职业知识内在的特征与生成逻辑应成为高职专业群课程建构的逻辑起点,“职业教育应教授什么样的知识”应成为推进一切职业教育课程改革的内在动因。任何职业教育课程改革与发展不仅仅是因为技术的进步引发的,改革背后隐藏的知识观的变革与发展才是推动课程改革的根本动因。这是由自然秩序的属性所决定的。课程改革的着力点不在课程开发权的分配,亦不在于单纯地追求校企合作,而是要坚持“视野向内”,充分认识到职业知识的价值,依据职业知识的属性对专业群课程体系进行开发。职业知识是工作知识与学科知识的整合,高职专业群课程的改革以完整职业知识的获得为宗旨,按照职业知识的表征方式对课程内容进行组织和调整。为此,要摆脱传统的学科本位的课程模式,以整体性课程观为指导,依据工作过程系统化课程模式对高职专业群课程进行适当超前的结构变革。

(二)行动框架:自然秩序的实践向度

秩序未必意味着整齐划一,自然秩序就是在自然规律支配下的多样性和差异性表现。同时,当代所形成的从整体、复杂、动态变化层面认识自然的方式,使得我们对课程自然秩序的认识也需要采取持续优化的思维方式。因此,如何建构差异化特色化的课程体系和课程的持续优化机制成为职业院校专业群课程自然秩序构建的行動向度。

一方面,高职院校要建设差异化、特色化的高水平专业群课程体系。回归自然秩序,高职院校才能各安其位,各展其长,办出特色。由于区域产业发展以及院校自身发展的差异,各高职院校应在“市场调研→专业群定位→典型工作任务与职业能力分析→归纳行动领域→总结核心课程形成学习领域→解构学习领域形成学习单元”行动逻辑指导之下,依托学校的资源环境特色,在课程组建过程中精准确立专业群之下各个课程的定位,采用差异化发展策略实现课程的错位发展。这种差异化的发展战略是基于高职院校自身所拥有的资源特性及发展能力的客观定位,是课程发展与高职院校所处资源环境相契合而进行的“自然选择”结果。具体而言,第一,对“人无我有”的特色课程和“人有我新”的新兴课程应采取“窄生态位”模式,主要关注其专业化程度,通过又专又精的建设模式,使其在复合型技术技能人才培养中发挥领跑的作用;第二,对“人有我优”的优势课程应采取“宽生态位”模式,采用多元化的集群式发展模式,使其在课程群当中发挥核心课程或主干课程的核心引领作用。第三,对支撑课程和传统课程采取“生态位协同”模式,引导其主动与优势课程、特色课程及新兴课程之间加强合作,实现课程的协同进化。

另一方面,高职院校应构建持续优化的高水平专业群课程体系。当代认识自然的方法以整体、复杂、动态变化的思维方式为突出特点。为此,高职院校应以整体性课程观为指导,依托工作过程系统化思想,建立“底层共享、中层分流、高层互选”的专业群课程体系。为保证高职专业群课程建设的有效性,一是要加快建立课程建设动态耦合机制,在课程中及时梳理并纳入新技术、新工艺、新规范等产业要素,做到高职专业群建设与产业链同步伐,课程建设与岗位能力共频率,保持专业群课程建设与市场需求的动态适应。二是要加快建立课程的可持续发展机制。高职高水平专业群建设不是临时的表面性调整,专业群课程改革也不是为应对“双高计划”的权宜之计,而是一项长期的、深入的、全面的复杂性变革。这意味着专业群课程建设对于复合型技术技能人才培养的助推作用应该放在更长的时间范围内来检视,且关于专业群课程建设的管理与评估等均应该着眼于长期优质发展,坚持有计划、有步骤、有节奏地推进专业群课程的可持续改革。

综上,高水平专业群课程改革离不开政府的顶层设计,只有政府的顶层设计方能触及专业群课程改革中的根本性问题。以政府顶层设计为核心的计划秩序能够对多主体合作及高职院校的专业群课程改革进行规范、指导和协调,保证专业群课程改革的外部环境、主体参与和资源供给;顶层设计并非是全包全揽,而是给企业、高职院校、行业留有余地和空间的,加之职业教育的跨界属性,企业行业需与高职院校、政府共同参与工作任务与职业能力分析,以及人才培养方案、课程标准制定和课程资源建设。因此,以政校行企的合作为核心的自发秩序是对政府顶层设计的有效践行和必要补充,能够有效规避单纯的政府指导带来的弊端;同时,政校行企的合作保障了专业群课程改革的实践属性、应用导向和能力本位,因此以政校行企合作为核心的自然秩序成为彰显职业教育类型特色不可或缺的一环。政府的顶层设计遵循“实践—政策—理论—政策—实践”的行动逻辑,这使得高职院校的底层探索不仅成为专业群课程改革的关键内因,亦构成了政府顶层设计的直接经验来源和具体化执行,是构建去同质化、特色化专业群课程体系的关键。以政府顶层设计为核心的计划秩序、以多主体中层合作为核心的自发秩序和以高职院校底层探索为核心的自然秩序构成了高水平专业群课程改革的主体之维,如若缺乏顶层设计,那么专业群课程改革则是无头的苍蝇,没有目标、方向和保障;如果缺乏中层合作,那么高职课程改革的类型特色则难以有效彰显;若缺乏高职学校的实践探索,则专业群课程改革只能停留在愿景层面无功而返。

参考文献

[1] 王亚南,成军.高职院校高水平专业群建构:内涵意蕴、逻辑及技术路径[J].大学教育科学,2020(06):118-124.

[2] 王一军.从“高深学问”到“个人知识”:当代大学课程的秩序转型[D].南京:南京大学,2012.

[3] 龚放.现代大学课程哲学的新见解[J].清华大学教育研究,2014(06):121-124.

[4] [德]柯武刚,[德]史漫飞.制度经济学:社会秩序与公共政策[M].韩朝华,译.北京:商务印书馆,2000.

[5] [德]哈尔蒂·布荣.自发社会秩序和文化进化[A].[德]格尔哈德·帕普克.知识、自由与秩序:哈耶克思想论集[C].黄冰源,等译.北京:中国社会科学出版社,2001:110-126.

[6] 李立国.现代大学治理形态及其变革趋势[J].高等教育研究,2018(07):9-16.

[7] 张康之.道德化的政府与良好的社会秩序[J].社会科学战线,2003(01):181-187.

[8] 潘海生,周柯,王佳昕.“双高计划”背景下高职院校战略定位与建设逻辑[J].高等工程教育研究,2020(01):142-147.

[9] 朱成晨,闫广芬.跨界与共生:农村职业教育融合治理的分析框架[J].教育研究与实验, 2020(01):20-28.

[10] 徐国庆.职业教育课程、教学与教师[M].上海:上海教育出版社,2016:15.

[11] 薛二勇.我国建设现代职业教育体系的政策路径——兼谈《职业教育法》修订的思路与建议[J].高等教育研究, 2016(10):66-73.

[12] 楚德江.自发秩序与政府驱动——当代中国社会变革的动力分析[J].南京师大学报(社会科学版), 2012(01):27-35.

[13] [英]哈耶克.自由秩序原理(上册)[M].邓正来,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1997.

[14] 孙炜玮.乡村景观营建的整体方法研究[M].南京:东南大学出版社,2016:44.

[15] 徐国庆.从分等到分类:职业教育改革发展之路[M].上海:华东师范大学出版社,2018:139.

[16] 林克松,袁德梽.人才振兴:职业教育“1+N”融合行动模式探索[J].民族教育研究,2020 (03):16-20.

[17] 林克松,许丽丽.“双高”时代高职专业群建设与治理体系改革的共同演进[J].高等工程教育研究,2020(05):134-139.

[18] [法]夏尔·季德,[法]夏尔·利斯特.经济学说史 (上册) [M].徐卓英,等译.北京:商务印书馆,1986:121.

[19] 刁伟涛.制度、自组织与秩序——兼论中国社会的制度变迁[J].江苏社会科学,2006(03):37-43.

[20] 周作宇.大学治理行动:秩序原理与制度执行[J].清华大学教育研究, 2020(02):1-29.

[21] 叶澜.溯源开来:寻回现代教育丢失的自然之维——《回归突破:“生命·实践”教育学论纲》续研究之二(下编)[J].中国教育科学(中英文),2020(02):3-29.

The Main Dimension of Curriculum Order of High-level Professional Groups in Higher Vocational Education

XU Li-li ZHU De-quan

Abstract: The starting point of the construction of high-level professional groups in higher vocational education is the reconstruction of the curriculum system, and its essence is the reshaping of the curriculum order. The curriculum order is maintained through the joint participation and stalemate interaction of multiple subjects. The subject dimension of the curriculum order of high-level professional groups in higher vocational colleges includes the planning order which centered on the top-level design of the government, the spontaneous order which centered on the multi-agent middle-level cooperation and the natural order which centered on the curriculum exploration of the higher vocational colleges. Among them, the realization of planned order requires the government to improve the standard system from national qualification framework to professional teaching standard, provide resource support from the data of demand side to the team of curriculum development, and practice the meta-governance identity from norm making to practice correcting. The formation of spontaneous order requires that government, higher vocational colleges, industry and enterprise should not only carry out multi-dimensional cooperation based on platform, resource and mechanism, but also build an integrated action pattern of co-construction, co-governance and sharing. The formation of natural order requires higher vocational college to build differentiated and characteristic curriculum system, and establish dynamic coupling mechanism and sustainable development mechanism of curriculum construction.

Key words: higher vocational colleges; professional groups; curriculum order; planned order; spontaneous order; natural order

(责任编辑 李震声)

收稿日期:2021-09-23

基金项目:华东师范大学“生命·实践”教育学研究院专项招标课题“‘生命·实践’教育学研究成就的文献计量分析”;北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心重大成果培育性项目“教育评价现代化的技术逻辑与《教育测量与评价》课程建设行动”(2020-06-004-BZPK01)。

作者简介:许丽丽(1991-),女,山西阳城人,教育學博士,河南大学教育学部讲师,主要从事职业教育研究;开封,475000。朱德全,西南大学教育学部部长、教授、博士生导师;重庆,400715。