就业“去雇主化”对社会保险基金平衡的挑战及应对*——兼论新业态下的社会保险制度改革

汪润泉,张雨慧

(1.南京财经大学社会保障研究院,江苏 南京 210046;2.南京财经大学公共管理学院,江苏 南京 210046)

一、引言

在数字化浪潮的推动下,平台经济、零工经济、共享经济等新经济模式蓬勃发展,新就业形态随之迅速兴起(莫旻丹,2019)。这些新就业形态门槛低、容量大、灵活性强,是当前吸纳就业的重要渠道(汪敏,2021),在“就业优先”战略以及“稳就业”大局下迎来了政策利好。选择个体化、分散化、灵活化等新就业方式的劳动者规模与日增加,加速推动了劳动力市场中整体就业形态的“去雇主化”。

承袭于俾斯麦模式的社会保险制度以稳定的雇佣关系为前提,以雇主和雇员责任共担为原则,为就业人员建立风险分散机制。然而,就业形态的转变改变了传统雇佣模式下的劳动关系,新业态从业者的雇佣关系更加模糊,劳资双方的法律关系发生了变化,无法适用最低工资、社会保险等劳动保护政策,进而遭遇权益缺失问题(方长春,2020),并对依附于此的职工社会保险制度构成了挑战。值此经济转型与就业模式更替之际,学者们深入分析了就业形态转变的经济根源,以及新就业模式的发展内涵与表征,揭示了从业者社会保险权益集体性缺失这一基本事实,并尝试重新界定劳动关系的主体、客体和权利义务内容(朱海龙和唐辰明,2017),以提升对新业态从业劳动者的保护水平(匡亚林等,2021)。

然而,当下更为紧迫但被忽略了的一个问题是,就业形态的转变对社会保险制度运行造成了多大程度的影响?如何在不破坏灵活性的情况下对新就业者予以有效的保护,是构建新制度还是扩充原有制度的覆盖范围?这些或许是比探讨新型就业者与用工方是否构成劳动关系更为迫切的问题(Stewart和Stanford,2017)。基金平稳情况是表征社会保险制度运行状态的核心指标,“收支平衡、略有结余”是我国职工社会保险基金管理的基本原则。随着就业的“去雇主化”转变,大量从业人员游离于社会保险制度之外,对我国的全民参保计划构成了严峻的挑战,更直接的表现可能是破坏了社会保险基金的平衡状态。对于社会保险制度而言,无法纳入规模庞大的新业态从业人员意味着其风险分散功能的弱化,最终可能导致基金支付危机和失衡危机。

遗憾的是,目前尚未有研究量化考察就业形态转变对职工社会保险基金运行的影响,如何对社会保险制度进行革新以适应劳动者就业形态的转变也依然是一个有待推进的议题。本文紧密结合就业形态转变过程中的“去雇主化”特征,以基金平衡为切入点,以基金结余率和支付能力为具体指标,使用省级面板数据实证考察就业形态变化对职工社会保险基金运行的影响效应。在此基础上,讨论新业态的规范化发展路径,以及适应新就业形态发展的社会保险制度改革举措。本文的主要贡献与创新点在于:量化分析了就业形态转变对社会保险制度的影响效应及其作用机制,为理解社会保险与就业的关系补充了新的经验证据,在此基础上提出了社会保险制度的改革思路。

二、劳动者就业形态的“去雇主化”转变

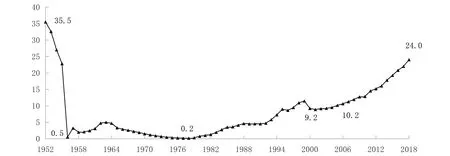

就业形态是一定经济体制和就业体制下劳动者就业方式的具体体现。在计划经济体制下,受国家意志和政策引导的影响,劳动者更偏好稳定的雇佣就业,国企“铁饭碗”成了一个时代的烙印,而在市场经济体制下,劳动者的就业方式更加多元化,就业的“去雇主化”特征得以显现。由于缺乏非雇佣就业的统计数据,本文以个体就业人数占总就业人数比重的变化来表征我国劳动者就业形态的“去雇主化”趋势,如图1所示。

建国之初,为恢复国民经济,国家在“就业安置、统一介绍”的基础上,利用当时多种经济成分并存的条件,鼓励无业人员自行就业、自谋出路。此时,劳动就业呈现多样性,个体就业在解决失业问题上发挥了重要作用,到1952年底个体就业人数占比达到35.5%。随后,我国开始社会主义改造,对劳动力实行统一调配,并建立起了劳动保险制度。“一五”计划结束时,政府通过指令实现了对社会资源的全面控制,形成了内嵌于计划经济体制的就业政策体系,且绝大多数职工被纳入了统一的劳动保险制度。一直到20世纪70年代末,统包统配和固定工制度成了我国计划型就业体制的主要内容。在此阶段,个体就业逐渐退出历史舞台,就业形态趋于单一化,劳动者以牺牲灵活性为代价换取了稳定的雇佣关系和劳动保险权益。

20世纪80年代初,我国开始了由计划型就业体制向市场型就业体制的转变,实行“劳动部门介绍就业,自愿组织起来就业和自谋职业相结合”的三结合就业方针。在“广开门路,搞活经济”等思想的指导下,进一步调整了产业结构和所有制结构,将国有经济、集体经济、个体经济都作为吸纳就业的渠道。进入90年代以后,非公有制经济、中小企业以及非正规部门成了创造就业岗位的主力军,与此同时,职工社会保险制度也开始了改革,不同所有制、不同就业类型员工的参保差异渐趋明显。由图1可知,此时个体就业占比开始回升,劳动者就业形态的“去雇主化”趋势有所抬头。

图1 我国劳动者个体就业人数占比变化趋势

进入21世纪以来,“去雇主化”受到两股力量的推动。一是经济下行对就业造成冲击,在就业岗位短缺的紧张氛围下,劳动者为获得收入而投身零工经济,接受灵活性就业(Friedman,2014)。二是国家政策对新就业的引导作用。为应对劳动就业领域出现的新问题、新风险,积极就业政策成了这一时代的标签。从十八大到十九届五中全会,就业优先战略不断得以丰富和发展,“大众创业、万众创新”成了解决就业问题的新思路。新业态应运而生,并迅速成为劳动力就业的重要新增长点,对个体就业等灵活就业形式起到了强劲的推动作用,尤其是在2015年以后,个体就业占比加速增长,劳动者就业的“去雇主化”特征更趋明显。2019年,以新就业形态出现的平台企业员工达到623万人,同比增长4.2%,平台带动的就业人数约7800万人,同比增长4%。

三、研究设计

(一)分析框架

就业是劳动者参与职工社会保险的前提,这也是就业形态转变能够影响社会保险基金平衡的制度基础。针对不同类型的就业人员,我国职工社会保险制度提供了两条不同的参保路径,一是雇佣就业人员由用人单位代为参保,二是无雇佣的个体工商户、非全日制从业人员以及其他灵活就业人员自行申报参保。前者由用人单位和个人分担社会保险缴费,后者则由个人独自承担缴费责任,两者在参保率上存在巨大差距(穆怀中等,2016)。统计数据显示,若以单位就业人员为应保对象,则2019年我国城镇职工基本养老保险参保率达到78.9%,而若以全体就业人员为应保对象,则对应的参保率仅为40.2%①2019年末,我国城镇职工基本养老保险参保职工人数为31177.5万人,单位就业人数为39522万人,总就业人数为77471万人。,这意味非单位就业人员的参保率非常低,从而拉低了总就业人员的参保率。

正是不同就业方式人员的参保差异为就业形态转变影响社会保险基金平衡奠定了微观基础。近年来,我国劳动者的就业形态正朝着“去雇主化”方向发展,大量脱离雇佣组织的新业态从业者更是加剧了这一转变趋势(纪雯雯和赖德胜,2016),从而使得不具备稳定雇佣关系的就业人员数量进一步上升。针对农民工群体的研究表明,我国非正规就业的农民工比重逐年上升,2017年半数以上农民工选择了非正规就业(汪润泉和金昊,2020)。随着劳动力市场中非雇佣就业群体规模的扩大,其最终结果是越来越多的就业人员难以通过第一条路径参与职工社会保险,其参保率必然下降。一项针对网约车驾驶员的调查发现,67.13%的网约车驾驶员表示,平台企业没有为其缴纳社会保险,而在非标准就业的网约车驾驶员中,未参保率高达91%(王永洁,2020)。此外,根据我国社会保险法的规定,灵活就业人员可自行申报参加基本养老保险和医疗保险,但不能执行申报参加失业、工伤、生育保险,这又进一步降低了职工社会保险制度的有效参保规模。

“非雇主化”就业在提高灵活性的同时,也牺牲了工作和收入的稳定性。在非雇佣就业群体中充斥着大量非正规就业人员,其收入水平普遍低于正规雇佣就业的员工(张抗私等,2018)。在新业态从业人员中,零工者的收入水平普遍低于同龄人(Schor,2017),月收入不满千元者达到上亿之多,这与西方后工业化国家的高收入自由职业不同(诸大建,2020),新业态劳动者普遍面临着生计脆弱性。如此,即便是非雇佣就业人员选择参加职工社会保险,其缴费基数也低于正规就业的员工,其结果是在同等参保人数下,非雇佣就业者对社会保险基金的贡献更少。由此可以推测,即便在保证参保率的情况下,随着劳动就业“去雇主化”的推进,社会保险制度获取的基金收入也会减少,从而影响基金平衡。

(二)模型与变量选取

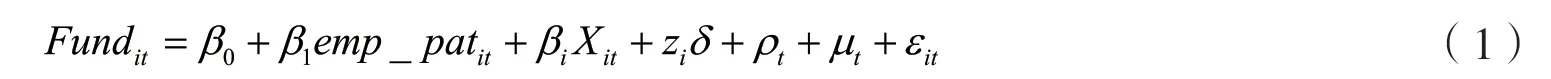

本文旨在探讨就业形态的“去雇主化”转变对城镇职工社会保险基金②具体包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。平衡的影响。在实证分析中以城镇个体就业人数占比来反映就业形态的变化,以基金结余率、基金支付能力作为社会保险基金平衡的主要表征,所需数据来源于历年《中国统计年鉴》和《中国劳动统计年鉴》。根据研究需要,本文收集了各省城镇职工社会保险基金收支、缴费人数、城镇各类型就业人数以及其他反映经济社会发展情况的统计数据,最终形成了2005-2018年省级面板数据。为量化分析就业形态对社会保险基金平衡的影响,设计如下固定效应回归模型:

其中:Fundit是i省t年的社会保险基金运行变量,emp_patit是就业变量,Xit表示其他可能影响基金平衡的控制变量,zi为不随时间变化的省份特征,ρt为时间固定效应。β1为本文的核心待估参数,若β1<0且通过了显著性检验,则表明就业形态的“去雇主化”转变弱化了社会保险基金平衡能力;若β1>0则表示就业形态转变对社会保险基金平衡存在正向影响;若β1=0则表示就业形态转变未对社会保险基金平衡产生影响。

本文的核心解释变量为各省城镇个体就业人数占总就业人数的比重。统计数据显示,2005-2018年间除北京、上海的个体就业人数比重略有下降外,其他29个省(自治区、直辖市,不含港澳台)的个体就业人数占比均呈上升趋势,其中,安徽、福建、西藏、青海四省的个体就业人数占比超过50%。

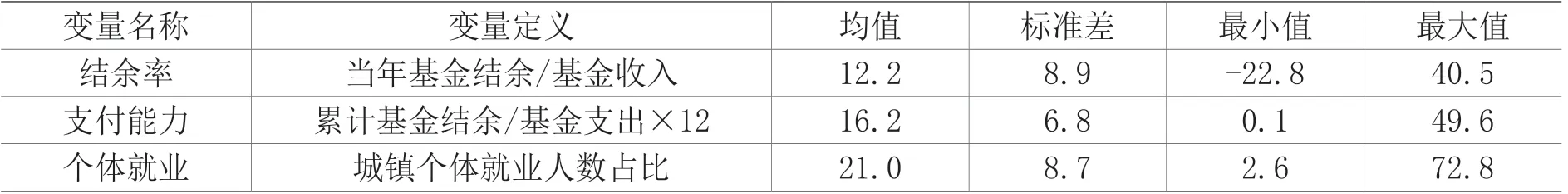

社会保险基金的运行状态是社会保险制度运行的最终表现,本文以社会保险基金结余率和支付能力作为模型中的被解释变量。其中,基金结余率用当年度社会保险基金收支结余/当年社会保险基金收入×100%来表示;基金支付能力用社会保险基金累计结余/当年度社会保险基金支出×12来表示。前者反映社会保险基金在各年度的收支平衡情况,若结余率为正则表明能够实现基金平衡,若结余率为负则意味着出现了基金失衡;后者反映按当年度的支付标准社会保险基金累计结余可支付的月数,取值越高表明基金支付能力越强。统计数据表明,2005-2018年有11个省份曾出现基金失衡,甘肃、河南两省的基金结余率、支付能力呈现明显的下降趋势,仅北京、福建、广东3省市的基金运行态势良好。

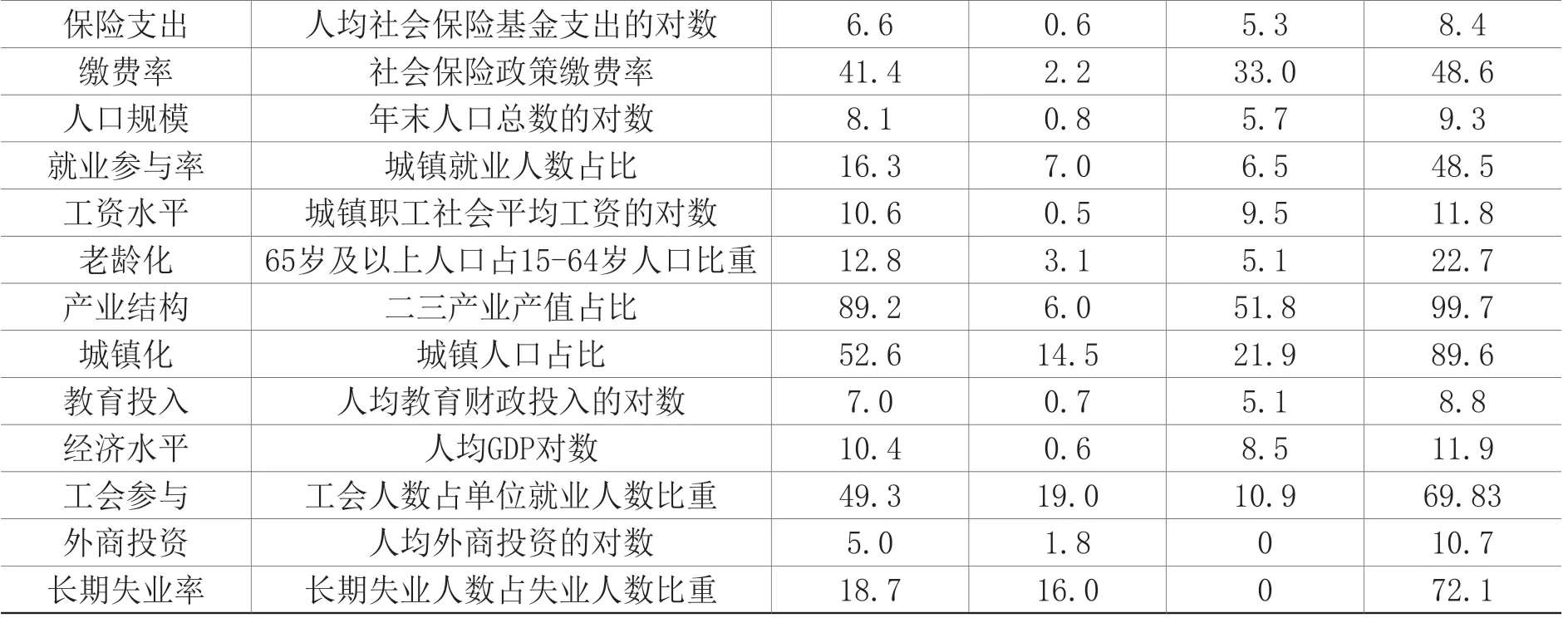

为控制其他因素对基金运行的影响,本文加入了以下控制变量:第一,社会保险制度的待遇水平与筹资水平是影响基金运行的直接因素,为此在模型中加入保险支出(各省人均社会保险基金支出)、缴费率(各省社会保险名义缴费率)两个控制变量。第二,就业是个体参加职工社会保险的基本前提,就业人数的变化可能会影响社会保险基金的筹资进而影响到基金运行,为此在模型中加入就业参与率(各省城镇就业人数占城镇总人数的比重)作为控制变量。第三,人口老龄化会通过影响养老金等社会保险待遇的支付需求影响基金运行,为此将老龄化程度(各省65岁及以上人口占15~64岁人口比重)作为控制变量。第四,一个地区的人口与经济社会发展情况也可能会对社会保险制度运行产生影响,为此将各省人口规模(年末人口总数)、城镇化(城镇人口占总人口比重)、教育投入(各省人均教育财政支出)、经济发展水平(各省人均GDP)、工资水平(各省城镇职工社会平均工资)、产业结构(各省第二、三产业产值占比)作为模型的控制变量。在后文考察就业形态对社会保险参保率的影响时,还添加了工会参与率(各省工会人数占单位就业人数比重)、外商投资(各省人均外商投资)、长期失业率(各省失业人数中长期失业者占比)三个控制变量。

各变量的定义如表1所示。

表1 变量定义与描述性统计

保险支出 人均社会保险基金支出的对数 6.6 0.6 5.3 8.4缴费率 社会保险政策缴费率 41.4 2.2 33.0 48.6人口规模 年末人口总数的对数 8.1 0.8 5.7 9.3就业参与率工资水平 城镇职城镇就业人数占比 16.3 7.0 6.5 48.5工社会平均工资的对数 10.6 0.5 9.5 11.8老龄化 65岁及以上人口占15-64岁人口比重 12.8 3.1 5.1 22.7产业结构 二三产业产值占比 89.2 6.0 51.8 99.7城镇化 城镇人口占比 52.6 14.5 21.9 89.6教育投入 人均教育财政投入的对数 7.0 0.7 5.1 8.8经济水平 人均GDP对数 10.4 0.6 8.5 11.9工会参与 工会人数占单位就业人数比重 49.3 19.0 10.9 69.83外商投资 人均外商投资的对数 5.0 1.8 0 10.7长期失业率 长期失业人数占失业人数比重 18.7 16.0 0 72.1

四、实证分析

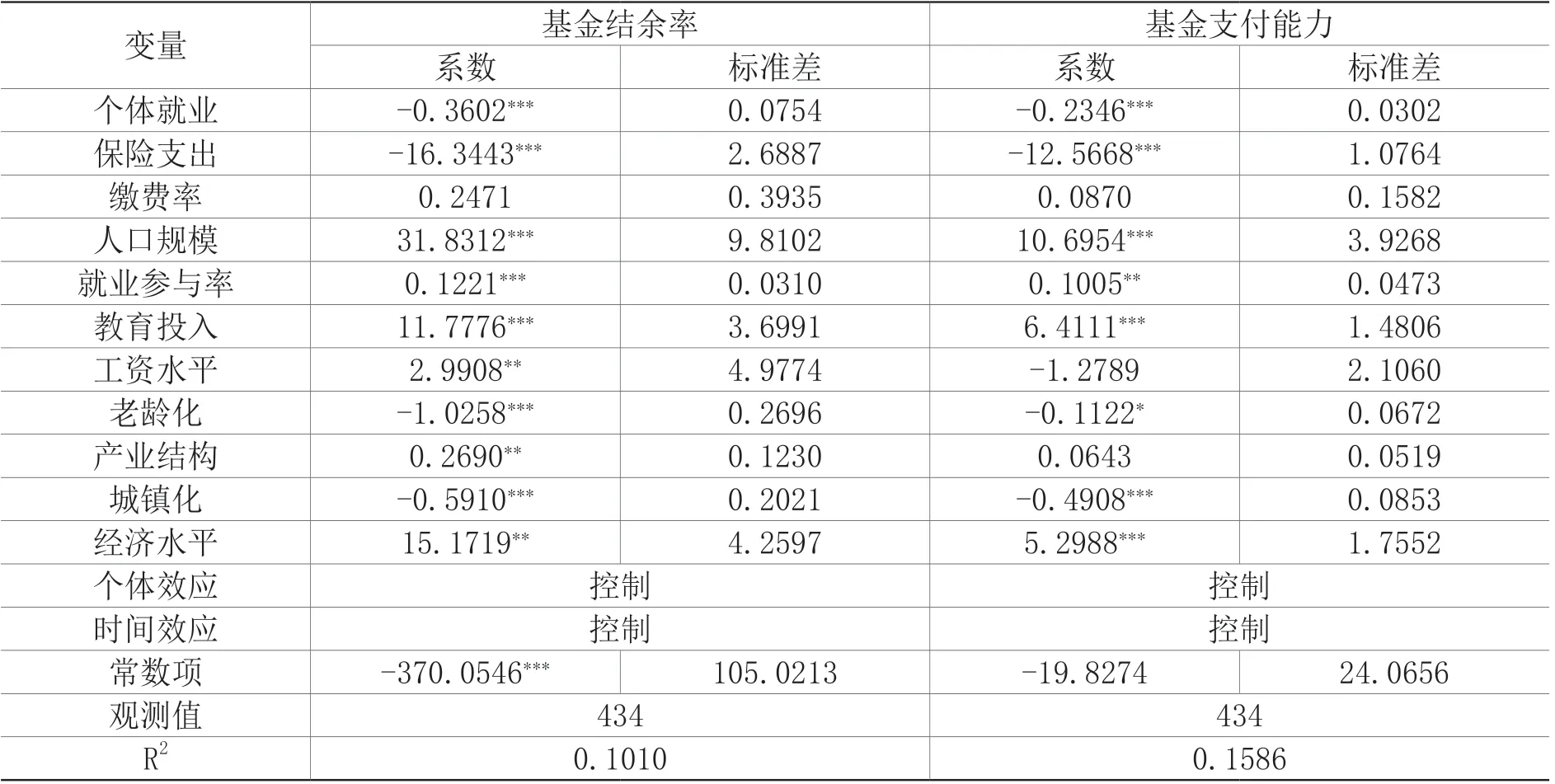

(一)基准回归结果

本文从基金结余率和基金支付能力两个维度考察就业形态转变对社会保险基金运行的影响。双向固定效应模型结果(见表2)表明,个体就业对基金结余率、基金支付能力均有显著的负向影响,平均而言,个体就业比重每提高一个百分点,社会保险基金结余率下降约0.36个百分点,基金支付能力减弱约0.23个月。这意味着劳动力市场中就业形态的“去雇主化”转变对社会保险基金的可持续性构成了严峻的挑战,当个体就业等非雇佣就业群体规模不断上升时,社会保险制度无法及时做出调整,从而面临缴费对象的流失,对基金运行造成负面影响。

表2 基准回归结果

在控制变量方面,社会保险支出与老龄化程度对社会保险基金运行产生显著的负向影响,社会保险支出越高、老龄化程度越高,对应的基金支付需求越大,从而降低了社会保险基金的结余率和支付能力。就业和教育投入对社会保险基金运行产生显著的正向影响,就业率的提高、人均教育财政投入的增加,均能显著提升社会保险基金结余率、增强基金支付能力。这意味着提高人口就业率以及劳动者的人力资本投资有助于改善社会保险基金运行状态。其可能的原因在于,就业率的上升增加了社会保险制度的潜在缴费人口,扩充了社会保险基金收入来源;人力资本的提升一方面有助于提高参保率,另一方面也有助于提升收入水平从而增强劳动者个体的缴费能力。

此外,社会保险基金的运行情况还与地区人口规模、城镇化水平、经济水平等因素有关。总体而言,人口规模大、经济水平高的省份,其社会保险基金结余率相对较高,基金支付能力相对较强,而城镇化水平高的地区其基金结余率相对较低、基金支付能力相对较弱。

(二)稳健性检验

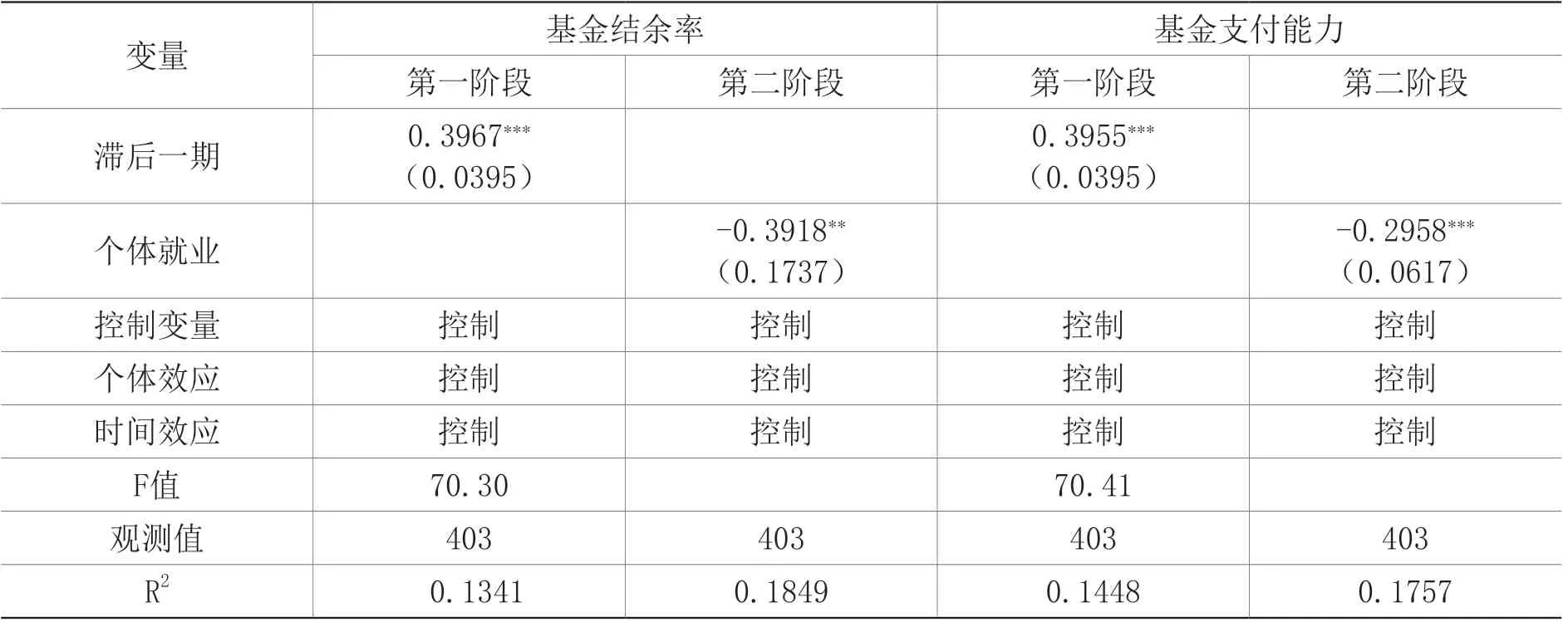

1.工具变量回归

为进行稳健性检验,采用上一期的个体就业变量作为本期个体就业的工具变量。根据表3的回归结果可知,上一期的个体就业比重与本期的个体就业比重具有显著的正相关性,即工具变量满足相关性要求。同时,本期的扰动项不会影响上一期的观测值,因此该工具变量也满足外生性要求。使用二阶段最小二乘法进行回归,在基金结余率模型的第二阶段回归中,个体就业对社会保险基金结余率的回归系数为负数,且在5%显著性水平下显著,说明就业的“去雇主化”转变确实对社会保险基金运行造成了显著负面影响。同样,在基金支付能力模型的第二阶段回归结果中,个体就业的回归系数为负数,且在1%显著性水平下显著,说明就业形态的“去雇主化”转型确实弱化了社会保险基金的支付能力。

表3 稳健性检验:工具变量回归

2.排除养老金并轨改革的影响

根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》,自2015年起我国将机关事业单位职工纳入城镇企业职工基本养老保险制度,由此实现了机关事业单位职工与企业职工养老保险制度的统一。但由于各地具体改革方式不同,各省在养老保险参保职工、基金收入等数据上存在统计口径差异,比如江苏省规定机关事业单位基本养老保险基金单独建账,与企业职工基本养老保险基金分别管理使用。为了排除养老金并轨改革对实证结果可能造成的影响,仅使用2005-2014年样本数据进行稳健性检验,所得结果未发生重大变化。

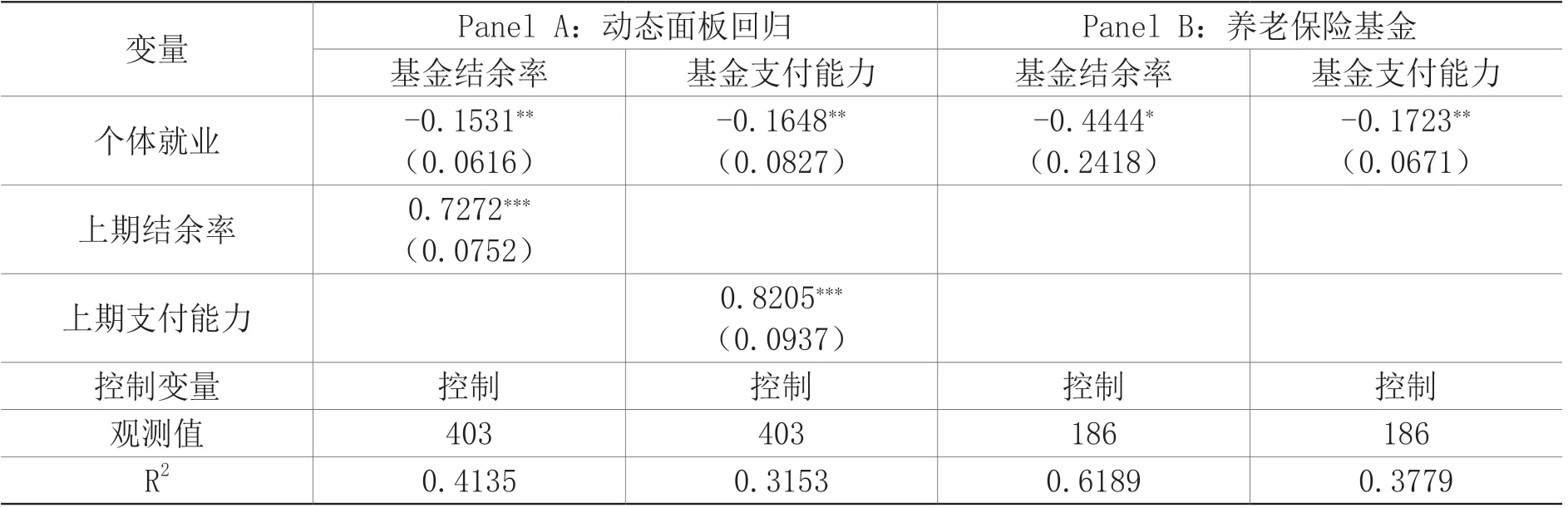

3.动态面板回归

考虑到基金的运行存在一定的惯性,且政府可能根据上年度的基金运行情况做出相应的调整,在原计量模型中分别加入基金结余率和基金支付能力的滞后一期,以构建动态面板模型,克服动态面板可能存在的内生性问题。使用两步SYS-GMM方法对模型进行估计,表4中Panel A的回归结果显示,社会保险基金本期结余率与上期结余情况显著正相关,个体就业对社会保险基金结余率的回归系数为-0.1531,在5%显著性水平下显著;相邻两期的基金支付能力具有显著的正相关性,个体就业对基金支付能力的回归系数为-0.1648,且在5%显著性水平下显著。以上分析结果表明,社会保险基金运行确实存在惯性,本期的基金结余率和基金支付能力均与上期显著相关,且控制这种相关性的SYS-GMM估计结果依旧验证了就业的“去雇主化”转变对社会保险基金运行的负面影响。

4.重新构建被解释变量

统计数据中的社会保险基金结余包含了财政补贴和基金收益,会导致高估基金结余率和基金支付能力,从而造成估计偏误。本文通过《中国养老金发展报告》收集2010-2015年各省职工养老保险基金征缴收入,扣除基金支出后得到征缴收入结余,进而计算出各省养老保险基金结余率和基金支付能力。使用不含财政补贴与基金收益的养老保险基金结余率和支付能力作为新的被解释变量,模型回归结果如表4中Panel B所示。个体就业对养老保险基金征缴结余率、支付能力均存在显著的负向影响,个体就业占比每提高1%,养老保险基金结余率下降约0.44%,基金支付能力下降约0.17个月。

表4 稳健性检验:动态面板和养老保险基金

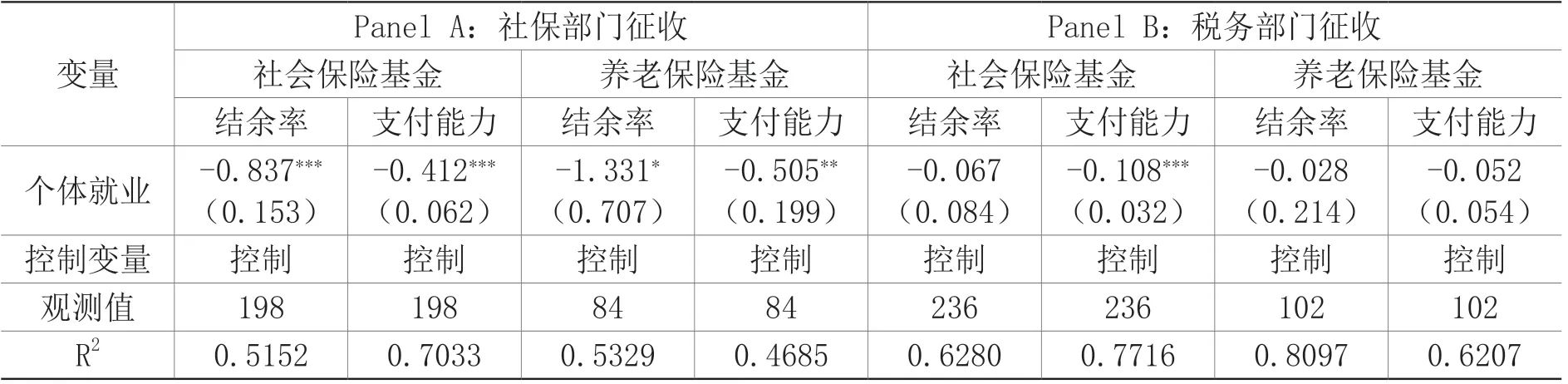

5.变更征收部门的影响

20世纪末我国社会保险基金征收机构发生了变革,一些省份由社保部门征收,另一些省份由税务部门征收,二者在征收能力、征收效率方面存在差异(唐珏和封进,2019),从而会影响到基金运行情况。2005至2018年间,除宁夏、河南变更过征收机构外,其他省份的征收机构未发生过变化,对此,本文通过分样本回归方法检验在不同征收机构情况下,就业形态对社会保险基金和养老保险基金运行的影响。表5中Panel A回归结果显示,在社会保险部门负责征收的省份,个体就业比重的上升对社会保险基金结余率、基金支付能力都产生了显著的负向影响。使用2010-2015年养老保险基金实际征缴收入重新构建被解释变量后,在社保部门征收的地区,个体就业比重的上升同样降低了基金结余率和基金支付能力。表5中Panel A回归结果同时显示,在税务部门负责征收的地区,个体就业比重的上升仅对社会保险基金支付能力存在显著的负向影响,而对社会保险基金结余率、养老保险基金实际征缴结余率、支付能力无显著影响。其可能的原因在于,税务部门征收社会保险时的征收效率和参保水平更高(唐珏和封进,2019),进而维持社会保险制度运行所需的费率相对较低,因此在税务部门征收的地区,个体就业对社会保险基金运行的影响较弱。

表5 稳健性检验:区分征收部门

(三)就业形态影响参保率的机制分析

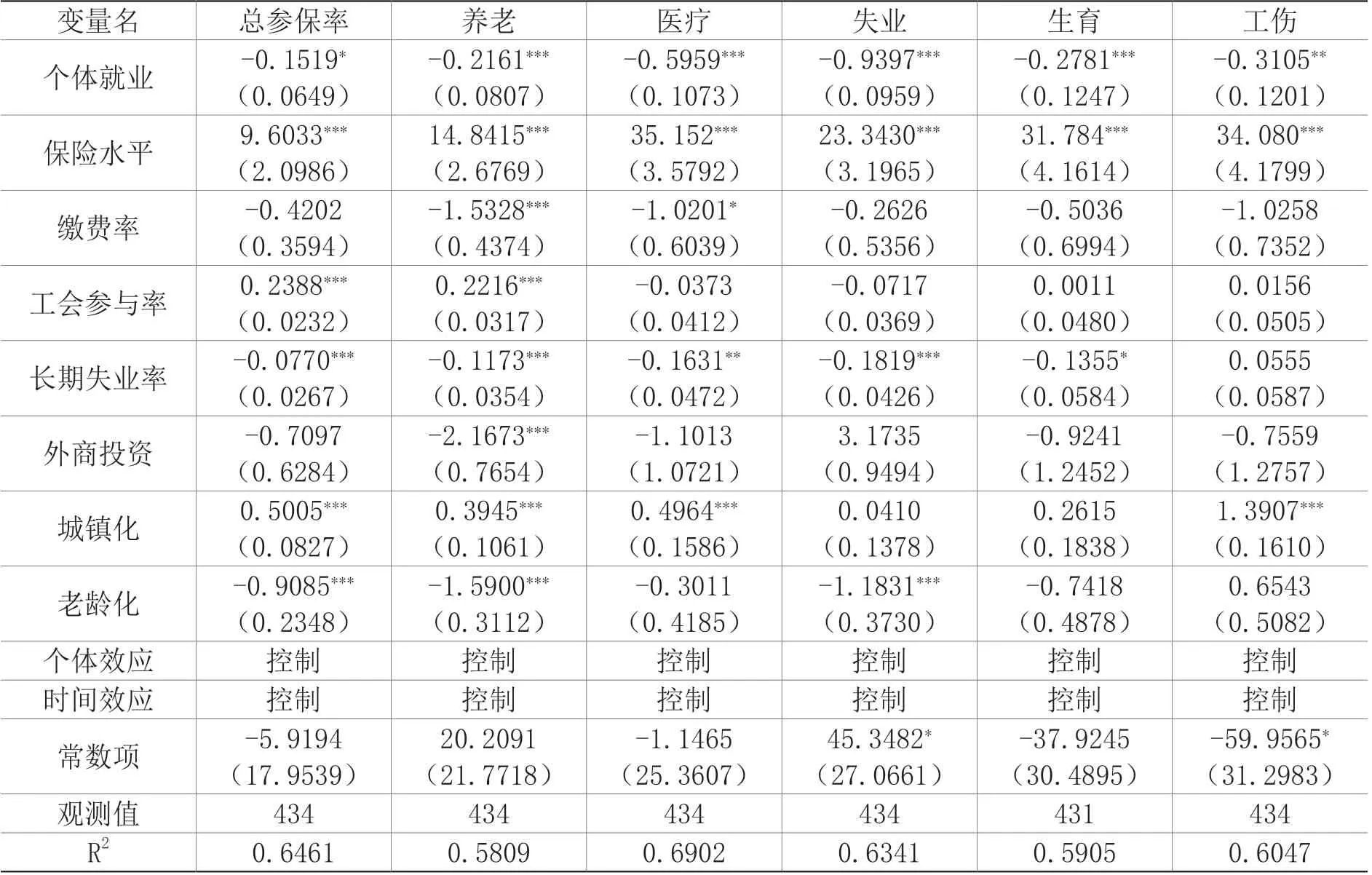

根据本文的理论分析,个体就业等新业态从业人员的低参保率是影响社会保险基金运行的重要渠道,随着城镇就业人员中个体就业人口比重的上升,城镇职工参加社会保险的比例随之下降,潜在缴费对象有所损失。对此,本文根据我国社会保险制度中五大险种的参保职工人数和城镇总就业人数计算出各险种以及社会保险总参保率,构建就业形态影响社会保险参保率的回归方程,由此分析就业形态影响基金平衡的作用机制。根据测算结果,2005-2018年间各省社会保险总参保率的均值为53.1%,养老保险参保率的均值为56.6%,医疗保险参保率的均值为49.4%,失业保险参保率的均值为40.9%,生育保险参保率的均值为37.2%,工伤保险参保率的均值为43.2%。

在计量模型中,考虑到参保率的相关影响因素,在模型中加入社会保险水平、政策缴费率、工会参与率、长期失业率等控制变量,同时加入个体和时间固定效应。表6回归结果显示,无论是对社会保险总参保率还是对各险种的参保率而言,个体就业均产生了显著的负向影响,说明当个体就业人数占比上升时,社会保险的参保水平会下降,从而对基金可持续运行产生负向冲击。

表6 就业形态与参保率

就业形态的“去雇主化”转变降低了社会保险参保率,从而损失了有效缴费人数,本文把2010-2015年养老保险基金实际缴费收入作为被解释变量,检验个体就业对养老保险基金实际缴费收入的影响。回归结果显示,个体就业比重每提高1%,养老保险实际缴费收入减少约0.52%(约16.5亿元),在5%显著性水平下显著。这表明,就业形态的个体化转变会降低社会保险缴费收入,从而弱化了社会保险制度的基金平衡能力。

五、因应就业形态转变的社会保险制度改革思路

现行社会保险制度难以适应新就业形态的本质原因在于,就业形态的转变改变了劳动关系,而职工社会保险与劳动关系捆绑过紧(汪敏,2021)。我国的社会保险制度沿革于计划经济时期的劳动保险,在改革过程中因劳动者身份的不同而将其纳入不同的保险项目,制度体系相对零散。结合我国社会保险制度的长期发展目标与当下就业形态的转变,本文从风险性质认定和劳动关系松绑两个角度讨论改革思路,前者旨在根据社会保险制度的风险分散功能厘清社会保险体系框架,后者重在针对就业形态的转变明确推进就业人员参保的具体思路。

(一)依据风险性质,重塑社会保险体系

社会保险的本质目标在于风险分散,每一项保险计划都是针对某一特定风险而为共同风险群体设计的一种分散与共担风险的具体制度安排,其中,特定性质风险和共同风险群体是设计社会保险体系的两个核心元素。目前,年老、疾病、生育、失能、失业、工伤是我国社会保险体系重点防范的六种社会风险,其中,年老、疾病、生育和失能是所有人共同面临的风险,而失业、工伤是与就业关联的风险,因此,前四者的共同风险群体应是全体国民,后两者的共同风险群体应是就业者。依据以上思路,养老、医疗、生育和长期护理保险的参保对象应是全体国民,失业保险和工伤保险的参保对象应是就业人员。

此外,在同一风险领域,非就业居民与就业人员的保障能力、保障需求存在差异,从而衍生出了“多层次、多支柱”的制度建设要求(董克和孙博,2011)。具体而言,养老保险可设计国民年金(全体国民、普惠性)、统筹养老保险(就业人员、单位或平台缴费)、强制储蓄养老保险(就业人员、个人缴费)、个税递延型养老保险(全体国民、自愿参保)。同理,医疗、生育和护理保险也应设计覆盖全体国民的基本保险,如建立统一的全民医保计划,在此基础上,针对就业人员建立更高层次的补充保险。其中,就生育保险而言,可将产检、手术等医疗费用部分纳入全民医保的报销范围,同时针对就业人员建立生育津贴、产假工资制度。失业保险和工伤保险是专门针对就业群体的风险防范机制,可在现行制度设计的基础上加强扩面工作,完善不同就业类型人员的参保缴费和待遇领取办法。

(二)弱化劳动关系分类,推进就业人员参保

遵照前述原则建立的社会保险体系,应以“弱化劳动关系、引入合约关系,解除劳动合同与社会保险的绑定”为总体原则,分类推进不同类型就业劳动者全员参保,强化制度设计的融入性与共享性(席恒,2021)。第一,不把签订劳动合同作为参加社会保险的前置条件。在我国的制度实践中,签订劳动合同与参加社会保险存在显著的正向关系,企业出于节约成本的考虑,会以各种手段不与劳动者签订劳动合同(周敏丹,2019)。解除劳动合同与社会保险的绑定,有助于避免用人单位为规避缴费责任而无限制采取非正规雇佣方式使用劳工,为各类型就业人员共同参与职工社会保险奠定基础。第二,针对不同类型就业人员有序推进参保计划。对雇佣就业劳动者,用人单位与员工依据前文构建的社会保险体系履行参保缴费义务。对自雇就业劳动者,除以居民身份获得国民年金、全民医保等待遇外,还应参加统筹性质的养老、医疗,护理、失业、工伤保险和强制储蓄性质的养老、医疗、护理、失业保险。鉴于自雇就业者可看成是“雇主与雇员的合一体”,其统筹账户的缴费由个人承担,政府可给予适当的补贴。对于各类型平台经济从业人员,则采取分类原则,若劳动者仅通过单一平台获取收入,则遵照雇佣就业者办法参保,并由平台承担相应缴费责任;若劳动者通过多个平台获取收入,则按劳动者在各平台的收入构成,由主要收入来源平台分担相应缴费责任;若劳动者存在正规就业单位,仅通过平台获取兼职收入,则按照雇佣就业者处理,由正规就业单位承担相应责任。

六、结论与讨论

在零工经济、平台经济的发展下,大量劳动者脱离了传统雇佣关系,从而推动了劳动者就业形态的转变,这对我国职工社会保险制度的运行带来了挑战。本文以个体就业比重的变化衡量就业形态的转变,通过计量检验分析其对社会保险基金平衡的影响,主要结论如下:第一,我国劳动者的就业形式呈现出明显的“去雇主化”趋势,这对职工社会保险基金平衡产生了显著的负向影响。随着个体就业占比的提升,职工社会保险基金结余率、基金支付能力均显著下降,且在考虑社会保险基金运行的惯性以及剔除财政补贴因素的干扰后,这一结论依然成立。第二,在不同的征收环境下,就业形态转变对社会保险基金平衡的影响程度存在一定的差异。由税务部门负责征收时,就业形态转变带来的负面影响相对较弱,而由社会保险部门负责征收时,就业形态对基金平衡的负面作用更强,这表明税务部门征收社会保险基金能够有效减缓就业形态转变带来的负作用。第三,降低参保率和基金征缴收入是就业“去雇主化”对社会保险基金平衡产生负向影响的主要原因。

成本始终是企业在发展过程中需要面对的问题,零工经济、平台经济带来的灵活用工方式满足了企业的降成本需求,但需要警惕企业违规使用临时工、外包管理等措施规避法律责任。本文的研究发现有助于深化对社会保险与就业关系的理解,分析了就业对社会保险的影响,完善了现有研究的逻辑链条。在新业态发展趋势下,劳动者就业的“去组织化”和“去雇主化”已不可避免,且对现行社会保险制度构成了挑战。为促进社会保险与就业的良性互动与发展,需要针对劳动者就业形态的变化,对社会保险制度进行相应的变革。建议根据风险差异,以风险性质和共同风险群体为依据重塑社会保险体系,通过弱化劳动关系、解除劳动合同与社会保险的绑定关系,分类推进各类型就业人员的参保。