“诵读”义动词“念”“读”“诵”的历时演变研究

曾文斌

“诵读”既可指张开嘴出声地将诗书文章等成文作品以及咒语、密令等的文字内容念出,也可指在心里默念这些文字。上古、中古汉语时期,文献中主要使用“读”“诵”来表“诵读”义,且以“读”为主导词。唐五代时期,“念”强势兴起,成为“诵读”义动词中举足轻重的一员。受此影响,“读”“诵”在文献中的使用频率有所下降,尤其是“诵”,不仅用例减少,独立性亦减弱,呈现出明显的双音化趋势,不断走向衰弱。本文拟在充分调查文献语料的基础上,对“诵读”义动词“念”“读”“诵”的历时演变过程进行描写与解释。

一、上古、中古汉语时期“念”“读”“诵”的产生与发展

1.【读】

“读”,《说文·言部》:“读,诵书也。”〔1〕段玉裁注《说文》言各本误作“读,诵书也”,当改为“读,籀书也”〔2〕,并认为“读”有“抽绎”义,即指抽释理解书的意义,其注文曰:“抽绎其义蕴至于无穷,是之为读。”考“读”的本义为“诵读”,先秦已见用例,《孟子·万章下》:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?”〔3〕杨伯峻注:“此处读字涵义,既有诵读之义,亦可有抽绎之义”〔3〕。又段玉裁注《说文》曰:“人所诵习曰读,如《礼记注》云‘周田观文王之德’,博士读为‘厥乱劝宁王之德’是也。讽诵亦为读,如《礼》言‘读賵、读书’,《左传》‘公读其书’皆是也。讽诵亦可云读,而读之义不止于讽诵,讽诵止得其文辞,读乃得其义蕴。”〔2〕据此可知,“读”泛指诵读诗书,可默读,也可出声诵读,其与“讽诵”的区别在于讽诵诗文时只需将文字念出,而在“读”的过程中还需要理解文意。

上古汉语时期“读”的用例并不多,但相对于其他“诵读”义动词而言,其使用频率是最高的。除《孟子》一例外,“读”在上古汉语时期的用例还有:

(1)公读其书曰:“日君乏使,使臣斯司马。臣闻师众以顺为武,军事有死无犯为敬。君合诸侯,臣敢不敬?”(《左传·襄公三年》)〔4〕

(2)乃出诏书为王读之。读之讫,曰:“王其自图。”(《史记·吴王濞列传》)〔5〕

(3)孔子读《易》至于损益,则喟然而叹,子夏避席而问曰:“夫子何为叹?”(西汉·刘向《说苑》卷十)〔6〕

这一时期,“读”仅有后接宾语的用法,未见其他用法,且其宾语类型有限,主要包括概括性名词“书”、具体的书目名称以及代词“之”(1)“读”的本义是从对象获取信息的过程,这就决定了它必须要有对象,故而从一开始“读”便用于表“诵读”义,经常后接宾语。另外,此期“读”后所接宾语“之”也一般代指“书”或“诏书”。。

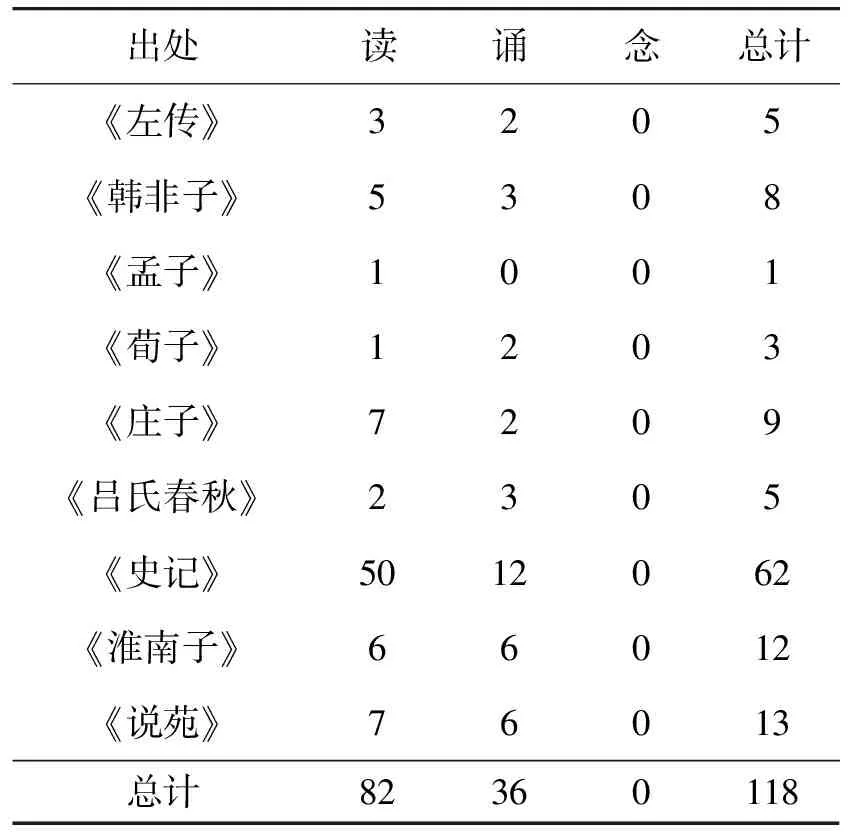

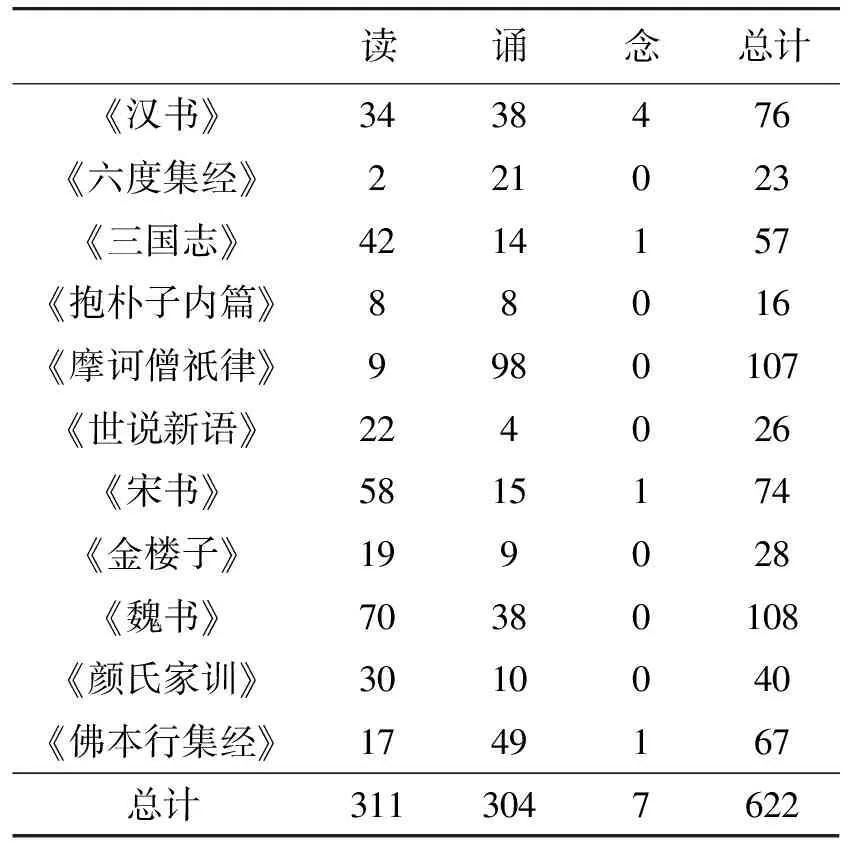

我们调查了上古、中古汉语时期若干部具有代表性的著作,可以清晰地看到,中古汉语时期文献中“读”的用例整体要多于上古汉语时期(2)为求行文连贯及对比方便,此处我们也调查了“诵”“念”在上古、中古汉语时期文献中的用例情况,并呈现在表1、表2中。,统计数据见表1、表2。

表1 上古汉语时期“读”“诵”“念”文献用例统计

表2 中古汉语时期“读”“诵”“念”文献用例统计

除用例增长以外,中古汉语时期“读”在语义搭配及语法功能方面也获得了极大的发展。

语义搭配方面,“读”在中古汉语时期的宾语类型更加多样:

(4)使人读《史》《汉》诸纪传,听之,备知其大义,往往论说不失其指。(《三国志·蜀志·王平传》)〔7〕

(5)殷中军读《小品》,下二百签,皆是精微,世之幽滞。(南朝宋·刘义庆《世说新语·文学》)〔8〕

(6)殷仲堪云:“三日不读《道德经》,便觉舌本闲强。”(《世说新语·政事》)〔8〕

(7)将加冕,太尉跪读祝文曰:“令月吉日,始加元服。皇帝穆穆,思弘衮职。钦若昊天,六合是式。率遵祖考,永永无极。眉寿惟期,介兹景福。”(《宋书·礼志》)〔9〕

中古汉语时期“读”多接具体的书名篇目作宾语,如例(4)“读”后的宾语即为此类。由于魏晋南北朝时期佛教、道教的兴起,除普通文献外,“读”的宾语也可以是道经、佛经、符文等宗教文献,如上举例(5)(6)(7)即是。

语法功能方面,上古汉语时期“读”只有后接宾语的用法。刘世儒在《魏晋南北朝量词研究》一书中曾言:“汉语量词的完整体系是在这一时代(魏晋南北朝)形成的;在此之前,纵使动量词偶已出现,但那毕竟都还是零星的、偶见的、不稳定的,还不能形成一种范畴,一种体系。”〔10〕我们比较赞同这一说法,并认为在魏晋南北朝时期汉语量词体系达到了初步的成熟。动量词“遍”等亦于此期产生,且可出现于“动+数+量”或“数+量+动”的结构中。“遍”于此期即主要用于称量“诵读”这一动作,“在《魏晋南北朝量词研究》中,刘先生所举‘遍’作动量共20例,其中用于称量‘诵读’义动词的就占15例”〔11〕。受此影响,“诵读”义动词在中古汉语时期发展出了后接数量结构作补语的新用法,亦可以同时后接宾语与补语,其中“读”的用例如:

(8)臣拜纸诏,伏读一周,不觉气结于胸而涕泣雨集也。(《三国志·吴志·陆凯传》)〔7〕

(9)又教之但读千遍,自得其意,为此积久,家中患苦之,坐消衣食,而不能有异,己亦惭忿,无以自解,于是弃家,言仙道成矣。(东晋·葛洪《抱朴子内篇·祛惑》)〔12〕

(10)成常诵宝积经,于是自力诵之,始得半卷,气劣不堪,乃令人读之一遍,才竟合掌而卒。(南朝梁·释慧皎《高僧传》卷十一)〔13〕

一般来说,一个词若具备某一时期产生的一些新兴用法,说明该词此期具有较强的生命力。“读”可与魏晋南北朝时期新兴的动量词搭配使用,说明其于此期比较活跃,语法功能也在不断增强。

2.【诵】

“诵”,《说文·言部》:“诵,讽也”〔1〕。许慎并未对“诵”的词义进行详细分析,而采用同义互训的方式对“诵”的词义进行了训释。段玉裁注《说文》曰:“《大司乐》:‘以乐语教国子,兴道讽诵言语。’注:‘倍文曰讽,以声节之曰诵。’‘倍’同‘背’,谓不开读也。诵则非直背文,又为吟咏以声节之。《周礼》经注析言之,讽诵是二;许统言之,讽诵是一也。”〔2〕段玉裁据《说文解字》及东汉郑玄对《周礼》所作的注认为:“讽”与“诵”浑言无别,意义相当,均指诵读文章经典;析言则异,“讽”指背诵,是离开书本将文字念出来,而“诵”则不只是下意识随便、含糊地念出文辞,而是有节奏地朗读。孙诒让给《周礼·春官·大司乐》“以乐语教国子兴、道、讽、诵、言、语”条作注时引徐养原语云:“讽如小儿背书声,无回曲;诵则有抑扬顿挫之致。”〔14〕他认为“讽”与“诵”的区别在于有无抑扬顿挫的节奏,“讽”指像小孩那样随意而并无节奏的念书,“诵”则需抑扬顿挫地将文字念出。

“诵”亦于先秦时期便已见使用,且亦仅有后接宾语的用法,其宾语主要为“诗”“经”:

(11)学恶乎始?恶乎终?曰:“其数则始乎诵经,终乎读礼;其义则始乎为士,终乎为圣人。”(《荀子·劝学》)〔15〕

(12)对曰:“臣少也诵诗曰:‘普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。’”(《韩非子·说林上》)〔16〕

此期文献中“诵”的宾语主要为“诗”“经”,“读”的宾语则主要是“书”,所带宾语存在着明显的差别,这当与二者的语义特征有关。如上所述,“诵”强调抑扬顿挫地将文字念出,古人诵读诗、经时都是有节奏、声调抑扬的,故而这一动作多用“诵”来指称。“读”由于多泛指诵读各类文章作品,故而宾语多为“书”。

中古汉语时期,“诵”的用例大量增加,在调查的几部文献中与“读”相差不多,大有赶超“读”的趋势。“诵”之所以在这一时期有这么高的使用频率,实因其在汉译佛经中拥有大量的用例。汉译佛经在翻译时多采用四字格的形式,即四字一大顿、两字一小顿,音律节奏整齐和谐,读起来节奏感比较强。而“诵”本身具有声调抑扬、有节奏地读这一语义特征,故而佛经中指称“诵读佛经”这一动作时多用“诵”。如在《六度集经》《摩诃僧祗律》《佛本行集经》这3部佛经中,“诵”与“读”的出现次数为168:28,差距悬殊,由此可见一斑(3)文章所引佛教文献主要来自1983年台湾新文丰出版股份有限公司所出版的《大正新修大藏经》,引用时均注明其藏经册数、页码及栏数(a,b,c)。。但“诵”在中土文献中的用例却明显少于“读”,使用频率也低于“读”。

“诵”在中古汉语时期语义有所泛化,不再像上古汉语时期那样特指抑扬顿挫地将文字念出,而可用于泛指一般的诵读诗、书,从其后接宾语类型的多样化便可以看出:

(13)家贫,好读书,不治产业,常艾薪樵,卖以给食,担束薪,行且诵书。(《汉书·朱买臣传》)〔17〕

(14)权尝问卫尉严畯:“宁念小时所闇书不?”畯因诵《孝经·仲尼居》。(《三国志·吴志·张昭传》)〔7〕

(15)假令一处弹筝吹笛,缓舞长歌;一处严师苦训,诵诗讲礼。(《魏书·韩麒麟传》)〔18〕

(16)其儿适生,叉手长跪,诵般若波罗蜜。(三国吴·康僧会译《六度集经》卷六,3/126a)〔19〕

(17)是时众中无诵经者,而诸比丘,具以白佛。(隋·阇那崛多译《佛本行集经》卷五十,3/884b)〔19〕

如上所述,“诵”在上古汉语时期宾语多为“诗”“经”。至中古汉语时期,“诵”后接“诗”作宾语的用例便很少了,虽然“经”仍多充当“诵”的宾语,但这里的“经”主要指的是佛经。相比较而言,此期“诵”的语义适用范围扩大,宾语类型变得更加多样化,可以是“书”,如例(13);可以是具体的书名篇目,如例(14);还可以是佛经或佛号,如例(16)(17)。

此外,“诵”的宾语可以是“书”,“读”的宾语可以是“诗”,这都说明中古汉语时期“诵读”义动词语义的普遍泛化及语义限制的缩小。

语法功能方面,此期“诵”亦有后接数量短语作补语的用法,如:

(18)徒诵之万遍,殊无可得也。(东晋·葛洪《抱朴子内篇·释滞》)〔12〕

(19)是时,又有人负罪当死,梦沙门教讲经,觉时如所梦,默诵千遍,临刑刀折,主者以闻,赦之。(《魏书·卢景裕传》)〔18〕

另,“诵”后还可以接介宾结构作补语,如:

(20)于宅内起两间茅屋,杜绝往来,昼夜读书,如此者数载。所读一遍,必诵于口。(《梁书·陆倕传》)〔20〕

(21)及披读群籍,再阅于目,皆诵于口。(《魏书·胡叟传》)〔18〕

作这种用法的“诵”的用例要多于“读”,此期“读”后接介宾结构的用法我们仅在《论衡》中见到一例,即:

(22)杨子云造玄,二经发于台下,读于阙掖,卓绝惊耳,不述而作,材疑圣人,而汉朝不讥。(东汉·王充《论衡·对作篇》)〔21〕

此外,此期“诵”“读”后接介宾结构中的宾语类型也有差别。“诵”后所接介宾结构中的宾语主要是“口”,唐代还可以是“心”,如《北史·刘炫传》:“《周易》《仪礼》《谷梁》用功差少;史子文集,嘉言故事,咸诵于心;天文、律历,穷核微妙”〔22〕。而不可以像“读”一样,后接介宾结构中的宾语是具体的地点、处所。

构词方面,此期“诵”的构词能力得到增强。上古汉语时期,“诵”“读”的构词能力均较弱,文献中仅发现“诵”与“讽”构成的同义复合词“讽诵”,“读”则未见与其他“诵读”义词连言的用例,故而此期“诵”“读”主要以单音词的形式独立使用。至中古汉语时期,“诵”“读”的构词能力均大大提升,出现了诸多二者与其同义词构成的同义复合词,如“诵读”“咏读”“讽诵”“诵咏”等:

(23)高凤,南阳人,诵读昼夜不绝声。(《东观汉记》卷十八)〔23〕

(24)成都太守吴文,说五原有蔡诞者,好道而不得佳师要事,废弃家业,但昼夜诵咏黄庭、太清中经、观天节详之属,诸家不急之书,口不辍诵,谓之道尽于此。(东晋·葛洪《抱朴子内篇·祛惑》)〔12〕

(25)寻念平生,裁十年中耳,然非公事,无不相对,一字之书,必共咏读,一句之文,无不研赏。(《宋书·王微传》)〔9〕

(26)年十四五,初为阍寺,便知好学,怀袖握书,晓夕讽诵。(北齐·颜之推《颜氏家训》卷三)〔24〕

中古汉语时期,受语词复音化趋势的影响,增加了诸多双音节形式的“诵读”义动词,在文献中有一定量的用例,从而改变了上古汉语“诵读”义动词以单音词为主的局面。

3.【念】

“念”,本义为“思念”。凡心里念着,口中就会不停地念叨,“诵读”与其情形相似,均有“长久、不断地”的特征。在隐喻机制的作用下,“念”发生词义引申,由心理动词发展为表“诵读”义的言说动词。

我们可以将“诵读”义“念”的词义引申过程概括为:

对象存于心中(常思)→言语、文字存于心中→言语存于心出于口

表“诵读”义的言说动词“念”于中古汉语时期始见,其用例最早出现于《汉书》:

(27)诸儒为之语曰:“欲为《论》,念张文。”由是学者多从张氏,余家浸微。(《汉书·张禹传》)〔17〕

但表“诵读”义的“念”在这一时期的文献中一直用例不多。其独立使用时,后多接代词“之”作宾语:

(28)谨归思于幽室闲处,连日时,质性顽钝,昼夜念之,不敢懈怠,精极心竭,周徧不得其意。(《太平经》卷三十九)〔26〕

(29)《蓼莪》谁所兴,念之令人老。退咏《南风》诗,洒泪满祎抱。(《宋书·乐志》)〔9〕

另外,此期汉译佛经中“念”还常与“诵”“讽”等同样用于表“诵读”义的动词组合使用,如:

(30)未久,佛告比丘:“汝等当持此法供养,善讽诵念,所以然者,此波斯匿王之所说也。”(东晋·瞿昙僧伽题婆译《增壹阿含经》卷三十二,2/725b)〔19〕

(31)云童子言:“婆罗门辈!汝此上座,虽复诵念婆罗门家医方技艺,但我师资婆罗门学,别自有法,要须相问,汝等有论名先有不?”(隋·阇那崛多译《佛本行集经》卷三,3/666a)〔19〕

“汉语的两个音节构成一个标准音步,一个标准音步就是一个标准的韵律词。”〔27〕满足双音音步的要求势必推动汉语词汇的双音化,这也是佛经中“念”多以同义复合双音词出现的主要原因。至于例(30)出现的“讽诵念”三同连,亦与韵律有关。如上所述,汉译佛经在翻译时多采用四字格的形式,“善讽诵念”刚好构成四字格,读起来韵律齐整。

表“诵读”义的“念”之所以在中古汉语时期用例不多,是因为此期“念”主要用于表“说、念头、想”等义,如:

(32)仙叹念曰:“惟当市药,供护众疾耳。”(三国吴·康僧会译《六度集经》卷一,3/12c)〔19〕

(33)生此念已,至于塔所。(隋·阇那崛多《佛本行集经》卷二,3/661c)〔19〕

(34)六思念者,念佛,念经,念僧,念施,念戒,念天。(《全晋文》卷一百十郗超《奉法要》)〔28〕

例(34)“念”后虽接“佛”“经”等词作宾语,但此处之“念”并非指诵读,而与“思”同义,实表“想”义。而“念”之“诵读”义项语义感知度比较低,且此期表“诵读”义的“念”单独使用时多以“念之”的形式出现,搭配对象非常有限。因此,“诵读”义项此期在“念”的词义系统中是处于弱势的,人们少用此义实属正常。

要之,上古、中古汉语时期,文献中多使用“读”“诵”来表“诵读”义。而综合使用频率、义域及语法功能来看,“读”实为此二期“诵读”义动词中的主导词。“诵”亦常用,与“读”在使用频率方面可谓不相伯仲。表“诵读”义的“念”直至东汉才开始出现,但在中古汉语时期一直用例不多,仅见后接宾语“之”的用法,而未见其与新兴的动量词搭配使用,这说明“念”在此时尚处于发展的初级阶段。

二、近代汉语时期“念”“读”“诵”的历时演变

表“诵读”义的“念”的大量出现是从唐代中晚期开始的。这一时期,“念”首先在佛教文献中异军突起,用例猛增,一跃成为其中使用频率最高的“诵读”义动词。我们选择了唐五代时期若干部具有代表性的文献对“念”“读”“诵”三者在这一时期的使用情况进行了调查,结果如表3:

表3 唐五代时期“念”“读”“诵”的文献用例统计

表3显示,在义净译经《根本说一切有部毘奈耶》及传奇小说集《广异记》中“诵”的用例均为最多,这说明唐代前期的汉译佛经中“诵”依旧占据“诵读”义动词的主流,有大量的用例,占据了一定的优势。反观“念”在这两部唐代前期的文献中用于表“诵读”义的例子则颇少,如义净译经《根本说一切有部毘奈耶》中表“诵读”义的“念”仅有2例,且均与“诵”连言使用,延续了其在中古译经中鲜有用例的局面。

然而到了唐代中晚期,表“诵读”义的“念”在文献中的用例突然猛增,在我们调查的两部唐代中晚期文献《入唐求法巡礼行记》和《酉阳杂俎》中用例已经超过了“诵”与“读”。“诵”的用例则急剧下降,成为三者中使用频率最低的“诵读”义动词,在晚唐五代的敦煌文献及禅宗语录中,这种差距越来越悬殊。据此可推知,唐代中晚期起,“念”有取代“诵”曾经在佛教文献中占主流地位的趋势,并对主导词“读”也产生了一定的冲击。这不仅体现在用例数量上的超越,也体现在“念”使用范围的扩大与语法功能的增强等方面。

唐代中晚期起,“念”主要用于指诵读佛经,其后宾语不再局限于代词“之”,而可以是总称“经”或一些具体的经书篇目:

(35)自去十月来,霖雨数度,相公帖七个寺,各令七僧念经乞晴,七日为期。(唐·圆仁《入唐求法巡礼行记》卷一)〔29〕

(36)大历中,将作刘监有子,合手出胎,七岁念《法华经》。(唐·段成式《酉阳杂组》续集卷六“寺塔记下”)〔30〕

(37)唤言:“菩萨起,莫恋光明睡著,证取涅槃之位,何得不为众生念《涅槃经》。”(《敦煌变文集新书·庐山远公话》)〔31〕

然因此时“念”多出现于佛教文献中,故其宾语类型还比较单一,均为与佛教相关的事物,除“经”或具体经书篇目外,“念”的宾语还可以是“佛”“观世音菩萨”“阿弥陀”等佛号:

(38)犹知在水底,惧未免死,乃思计云:“念阿弥陀佛。”又念阿弥佛,其七菩萨并未捧足。(《广异记·僧道宪》)〔32〕

(39)后疾甚,暗中乃力起,念观世音菩萨。(《广异记·王琦》)〔32〕

(40)雀儿叹曰:“古者三公厄于狱卒,吾乃今朝自见。惟须口中念佛,心中发愿,若得官事解散,验写多心经一卷。”(《敦煌变文集新书·燕子赋》)〔31〕

随着使用范围的不断扩大,“念”在史书、诗词、笔记小说等文献中的用例也有所增加,并开始用于泛指一般的诵读,其宾语也不再局限于与佛教相关的事物,而可以是一般的书籍或诗文。晚唐五代起,“念”的宾语便可以是“诗”“书”或具体的书名篇目,如:

(41)笙歌席上偏怜客,刀剑林中亦念诗。(唐·贯休《贺郑使君》诗)〔33〕

(42)舜即归来书堂里,先念《论语》《孝经》,后读毛诗礼记。(《敦煌变文集新书·舜子变》)〔31〕

(43)又奏:“国家悬科侍士,贵务搜扬;责实求才,须除讹滥。童子每当就试,止在念书。背经,则虽似精详;对卷,则不能读诵。(《旧五代史·选举志》)〔34〕

虽然此时“念”后接这类宾语的用例不多,但不可否认其宾语类型越来越丰富。

此外,“念”的语法功能也在增强,这体现在其于唐代中晚期起后接数量短语作补语的用例增多。“念”后接数量短语作补语的用法肇始于唐代初期,但由于此时表“诵读”义的“念”语法功能还比较弱,对新兴用法的接受能力不强,故而这种用法在此时还很少,仅有数例:

(44)如此阴念三遍,然后禹步三匝,至香火前,叩齿三遍。(唐·孙思邈《千金翼方》卷二十九)〔35〕

(45)取蒜七瓣,正月一日正面向东,令妇人念之一遍,夫亦诵一遍,次第丈夫吞蒜一瓣,吞麻子七枚便止。(唐·孙思邈《千金翼方》卷二十九))〔35〕

唐代中晚期起,随着“念”在文献中使用频率的不断提升,其语法功能得到增强,与由动量词“遍”等组成的数量短语搭配使用的用例也有所增加:

(46)乃揖上殿,令登绣坐,念经七遍。侍卫悉合掌阶下,拷掠论对皆停息而听。(唐·段成式《酉阳杂组》续集卷七“金刚经鸠异”)〔30〕

(47)祖曰:“汝试为吾念一遍。吾当为汝解说。”(《景德传灯录·法达禅师》)〔36〕

(48)母即发心,日念两遍,终一百七。(《太平广记》卷一零四“吴思玄”)〔37〕

概之,从唐代中晚期开始,表“诵读”义的“念”的兴起与发展主要体现在四个方面:一是用例的迅猛增加,在佛教文献中用例已远远超过了“读”与“诵”;二是语法功能增强,可与新兴的动量词“遍”等组成的数量短语搭配使用;三是支配对象的多样化,除了佛经,“念”也可以接“诗”“书”等名词作宾语;四是使用范围扩大,不仅出现于佛教文献,在史书、笔记小说等各类文献中的用例也逐渐增多。

表“诵读”义的“念”虽然自唐代中晚期起强势兴起,但其在用例数量上对“读”“诵”等场内其他成员的超越局限于佛教文献,且主要体现在与佛经、佛教咒语等的搭配上。此期文献中念诵佛经这一动作主要使用“念”来指称,而少用“读”“诵”等“诵读”义动词。而在普通文献中,唐五代至宋元时期“读”仍处于绝对的主导词地位,不仅使用频率最高,宾语的类型也较“念”更丰富。见表4。

表4 宋元时期“念”“读”“诵”文献用例统计

由表4可知,宋元时期,“念”在佛教文献中依旧具有最高的使用频率。但在普通文献中,“读”的用例数量是占据绝对优势的,是“诵读”义动词中名副其实的主导词。“念”的用例则最少,如口语性较强的语料《三朝北盟会编》中,读书、读诏令等基本都使用“读”来指称,而“念”则仅有3处用例,差距明显。可见此时“念”除了与和佛教相关的事物搭配使用外,与其他事物的搭配仍比较少,还处在不断的发展过程中。

然而明代以后,“读”在普通文献中的这种绝对优势便不复存在了。“念”在不少文献中的用例已经大大超过了“读”,如“念”与“读”的出现次数在《西游记》中为374:16,《金瓶梅词话》中为151:18,《红楼梦》中则为208:121。虽然“念”在这一时期的普通文献中使用频率较高,然观其用例,其后所接宾语出现比例最高的仍旧是“经”“佛”“咒”等与佛教相关的事物,尤以“念经”这一固定搭配使用频率最高。而除了与佛教相关的事物,“念”的宾语类型也有所扩展,且用例数量与整体的使用频率都高于宋元时期。

根据以上的分析可知,明代以后,无论是在用例数量上还是在用法搭配上,“念”都称得上是“诵读”义动词的主导词。“念”与“读”平分秋色,指称诵读佛经时多用“念”,而诵读一般的诗、书则多用“读”,二者并行,同为“诵读”义动词的主导词。

至于“诵”,自唐代中晚期以后,便逐渐走向衰弱。中古汉语时期,“诵”在汉译佛经中拥有大量用例,译经中主要使用“诵”来指称诵读佛经这一动作,“诵经”这一搭配组合被大量使用。然而到了晚唐五代,佛教文献如敦煌变文、禅宗语录中“念经”这一搭配开始涌现,甚至“读”也可与“经”搭配使用,诵读佛经、佛号等大多使用“念”来指称,这就打破了“诵”曾经在佛教文献中的“垄断”地位。“念”在佛教文献中的兴起严重排挤了“诵”,对于“诵”来说可谓致命的打击,这使得其用例急剧下降,也因此走向衰落。

“诵”的衰弱不仅体现在使用频率的下降,也体现在其宾语类型的渐趋单一。从宋代起,“诵”后所接宾语多为“经”“诗”,尤以“诵经”这一固定搭配为多,常出现于一些存古语境中。同时,“诵”的独立性也开始减弱,在文献中与其他词素组成双音节词使用的趋势越发明显,这正是“诵”衰弱的体现。这种情况此后一直延续,反常的是《西游记》与《金瓶梅词话》中“诵”的用例多于“读”。《西游记》是一部具有佛教色彩的作品,“诵”在其中的用例多一些也不足为奇。《金瓶梅词话》中“诵”也有不少用例,但支配对象多为佛经,如:

(49)西门庆令温秀才发帖儿,差人请各亲眷,三日做斋诵经,早来赴会。(《金瓶梅词话》第六十三回)〔38〕

(50)正是报恩寺十六众上僧,黄僧官为首座,引领做水陆道场,诵《法华经》,拜《三昧水忏》。(《金瓶梅词话》第六十三回))〔38〕

例(49)“诵”的宾语为具体的经书名目,例(50)“诵”出现于“诵经”这一固定搭配中,其在《金瓶梅词话》中还有其他6处用例。

《金瓶梅词话》中“诵”之所以有这么高的使用频率,当与作者用语习惯或语言、用词的仿古有关,“诵”后接“经”或具体的经书名目作宾语则可以看作是存古遗留。

我们不能因为某个词语在个别文献中用例较多就认定其在此时期仍具有生命力,而应从整体上看其发展趋势。“诵”虽在我们调查的两部明代文献中用例较多,但“诵”的使用频率不断降低是不争之事实,逐渐走向衰弱也是其显而易见的发展趋势。这种局面一直延续至现代汉语方言中。通过调查《现代汉语方言大词典》及相关方言资料,可以发现“念”“读”仍为“诵读”义动词的主导词。“念”几乎在所有的方言点中使用,通行范围最广。“读”虽也通行于南北方言,但使用“读”的方言点明显要比“念”少。“诵”在现代汉语方言中则几无用例,仅在厦门话中以“诵经”这一存古搭配出现,可见其作为“诵读”义动词已渐至消亡。

然至现代汉语中,情况似乎有所变化。“念”与“读”都具有极高的使用频率,但“念”的义域要大于“读”,“念”可以后接“经”作宾语,“读”却不行,而“读”后可接的宾语类型“念”也具备。准此,我们可以说现代汉语“诵读”义动词是以“念”为主导词的。此外,现代汉语中“念”与“读”的语体色彩也有差,“念”多出现于口语中,而“读”多使用于书面语。

三、“诵读”义动词“念”“读”“诵”历时演变的原因

处于同一概念场词汇系统中的词语,其发展演变会受到其他成员发展演变的影响与制约。唐代中晚期起“念”的强势兴起,对同属“诵读”概念场词汇系统的“读”“诵”均造成了一定的冲击,由此发生了历时演变。何以“念”会在唐代中晚期毫无征兆地突然兴起,甚至成为“诵读”义动词中的主导词之一呢?通过调查,我们认为唐代中晚期起对“诵”的避讳是导致“念”“读”“诵”发生重大历时演变的主要原因,试分析如下。

避讳是我国古代特有且非常普遍的现象,“封建时代为了维护等级制度的尊严,说话写文章时遇到君主或尊亲的名字都不直接说出或写出,叫作避讳”〔39〕。唐代避讳之风甚盛,陈垣说:“唐朝避讳法令本宽,而避讳风尚甚盛。”〔40〕唐代避讳的类型主要包括国讳、官讳、家讳等。其中,避国讳主要为避皇帝的名字(名号),避讳的方式“包括改字、省缺、改称、用‘某’‘讳’字代替,以及变体、注讳、拆字、缺笔等”〔41〕。

由上可知,“念”的兴起与“诵”的衰弱是从唐代中晚期开始的,较早可从《入唐求法巡礼行记》(以下简称《行记》)中略窥一斑。《行记》是日僧圆仁从日本渡海入唐求法的旅行日记,所载时间自日本仁明朝承和五年(唐文宗开成三年,公元838年)六月十三日起,至承和十四年(唐宣宗大中元年,公元847年)十二月十四日止〔42〕。唐文宗李诵于公元806年逝世,故至《行记》的写作年代,是需要避讳李诵名号的。西明寺僧宗睿法师也曾告诉圆仁:“大唐国今帝讳昂,先祖讳纯(淳),讼(诵),括,誉(豫预),隆基,恒,湛,渊,虎(戒),世民,音同者尽讳。此国讳诸字,于诸书状中总不著也。”〔29〕为避文宗讳,圆仁在写作《行记》的过程中自然会减少“诵”的使用,这就是《行记》中“诵”的用例最少的原因。但由于唐代较为宽松的政治、文字环境,有时避讳也不是很严格,尤其是在一些文人作品中,存在大量的不避讳现象,如何根生(1999)就曾对唐代避讳稍作留意,他“发现在唐代诗人中有很多在诗中根本不太注意避讳”〔43〕。正因如此,“诵”此期虽然使用频率急剧下降,却没有被完全替代,“诵经”等固定搭配在文献中尚有些许用例。

受避讳的影响,“诵”在文献中的用例锐减,在其之前多出现的佛教文献中,“念”用例剧增且多与佛教相关的事物搭配使用,从而取代了“诵”在其间的位置及地位。至于佛教文献中为何使用“念”而不使用“读”等其他“诵读”义动词,则与“念”的语义特征有关。诵经往往是长久不断、循环往复的,而且佛教要求佛徒们不仅要口诵佛经,还要心中有佛,面对危难之时,可以在心中默念佛经,便可得到佛祖的护佑,化险为夷。而“念”即是在隐喻机制的作用下由心理动词发展成为言说动词,既可指出声地念,也可指在心中默念,且“念”表“诵读”义时本就有“长久不断”这一特征,故而使用“念”来取代“诵”指称诵读佛经、佛号等是非常适合的。“读”则泛指一般的诵读,并不能像“念”那样鲜明地展现僧众诵经的特征与状态。