数字复制时代艺术作品的光晕再造

于悠悠(北京大学 艺术学院,北京 100091)

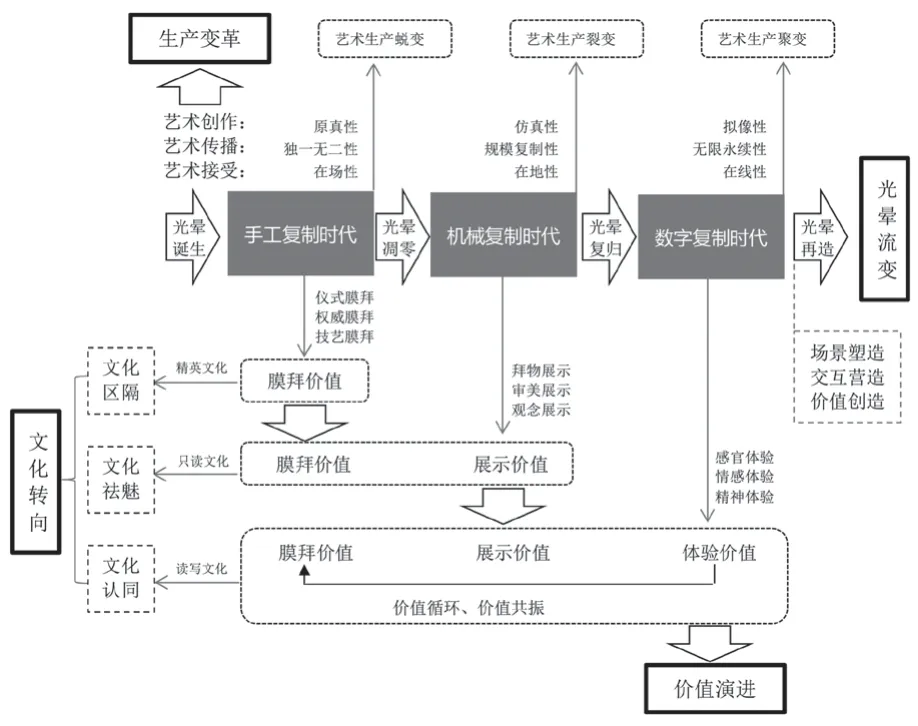

一、艺术复制时代演进和生产关系变革

1.从本雅明说起:手工复制到机械复制时代

本雅明以摄像术出现的时间为节点把艺术生产时期划分成“手工复制时代”与“机械复制时代”,他认为传统艺术作品问世时间地点的独一无二,决定其在时空维度中即时即地的“在场性”和“原真性”。而摄影、录像、电影等技术介入使艺术生产进入机械复制时代,大量仿制品相继出现,手工原作的“独一无二性”被机械复制“摹本众多性”取代,艺术的原真性、权威性遭到消解,具有明显消费意识的大众文化开始兴起,精英艺术开始向流行艺术的转向,文化艺术产品的商品属性逐渐凸显。本雅明所谓的机械复制艺术品一方面是拟真的仿造、原作的酷似物,另一方面也指诸如“电影”这样的新兴艺术制样,它们在创作载体、形式质料、传播媒介上都与传统模式大相径庭,因此,复制技术也代表技术介入下的全新艺术创作手法。

2.从裂变到聚变:机械复制到数字复制时代

机械复制技术打破了最初艺术生产方式所面临的时空桎梏,完成了艺术作品由“1 →n”的生产裂变,本雅明将该时代称作“艺术裂变的时代”。基于此观点回溯的艺术发轫,人类审美意象物态化催生了艺术创作,我们可以将手工复制时代看作是为是引发了艺术品“0 →1”的“艺术生产蜕变的时代”。随着20世纪步入到数字信息时代,计算机、互联网、人工智能等技术赋能,使艺术创制发生多元融合、异态混搭、跨界共生的聚合激变,推动传统艺术的数字化再造和现代化转型,艺术生产由“n →n(无限可能)”的化合反应开启了“艺术生产聚变时代”。需要阐明的是,“数字复制”不光指的是数字化的传播路径,也指的是数字技术赋能下的艺术创作。数字复制时代的艺术品包括了传统艺术的数字化视觉呈现,以及以数字技术运用为核心的新兴艺术形态,包括新媒体艺术、VR 艺术、交互装置、电子艺术等。

3.艺术复制时代生产机制的更迭

本雅明从技术决定论视角出发,推崇摄影、摄像、电影等艺术创制形式的迭新,认为新兴艺术技巧和艺术手段的出现打破了旧例艺术生产关系,更好推动艺术的前行。随着技术对文化艺术生产的深入介入,数字复制动摇了传统艺术所建立的美学秩序、创作规律和参与法则,开启一场跨越式跳转的生产机制变革。

从艺术创作维度:手工复制时代艺术家将个人的艺术主张、审美偏好、时代精神自主化地投射到艺术作品中,可以说,艺术生产全过程由艺术家主导;到了机械复制时代,本雅明认为镜头、电子设备对传统作品的摄录、剪辑、放大、扭曲、拼贴、合成,使艺术家话语权让给了镜头后的人,传播媒介的二度解码与转译将原本的艺术家中心制逐渐打破;而数字技术为艺术进一步民主化提供了操作可能和展示空间。可修改、可参与的交互艺术激起人人创作的欲望,VR、可穿戴设备、动作捕捉等降低了艺术创作的技术门槛,为毫无经验的大众提供艺术创作机会。例如Google的Tilt Brush 让大众在虚拟现实空间中尝试作画、雕塑上色等,再将用户确认后的产品3D 打印,得即便不会拿画笔调色、不会使用材料工具的人都可以获得自己创作的艺术作品,使“人人都是艺术家”(博伊斯,1967)在数字时代变成可能。因此,艺术创作的话语权由技术媒介让给了观众。

从艺术接受维度:艺术欣赏经历了本雅明所说的手工复制时代“在场”的凝神观望、到机械复制时代“在地”的感官惊颤,再到数字复制时代“在线”的沉浸体验三个阶段。“此在的意义就是时间性”(海德格尔,1927),传统艺术观看是“此在”的历时性体验,观者必须处在“即时即地”才能在场读图。机械制品的遍地开花让观者在“各时各地”都能一睹艺术作品的面貌。而数字复制时代通过网络信息技术,大众能实现“缺场”的非“此在”的“在场”体验,“随时随地”满足“历时性、共时性、线性、非线性的混合体验”,极大提升了艺术观看的自由性。读屏时代的艺术欣赏方式也更符合高度忙碌生活节奏下,人们对快餐式文化艺术、游戏式消遣娱乐的追求。

艺术作品向度:就作品本身而言,手工复制时代是以绘画为主要形式对现实的“写真”;机械复制和规模生产使得赝品、仿制品批量出现,进入了“仿真”时代,复制艺术品充分追求逼真;数字复制时代则是鲍德里亚所说的“拟像”时代,超越对现实和真实世界的单一模仿,“依据理念中可能成为再现性的摹本作为纯粹的自我指涉世界,掩盖现实世界,幻象虚拟现实,从而创造出一个自我模拟世界”,这一切都是基于创造真实的凭空想象,真实已经在拟像中消失了,拟仿物本身即是真实,超现实的虚拟再现使艺术作品成为一种超越真实的幻想,鲍德里亚称之“过度真实”。

“手工图文时代”“电子影像时代”“数字信息时代”的时代演进伴随着手工绘制、机械仿制、数字创制的技术嬗变,完成了艺术生产关系颠覆性革新。

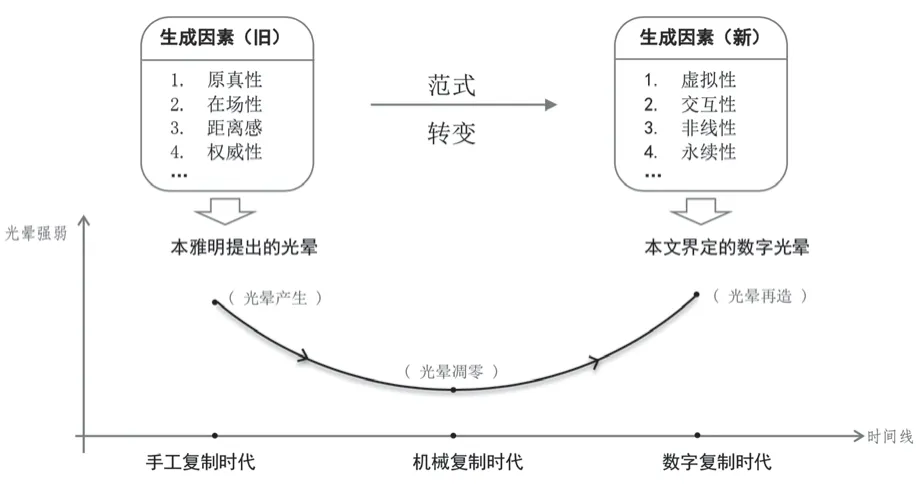

二、艺术作品光晕生成的范式重构

传统艺术品由于本真性、稀缺性、在场性以及独特的艺术技巧、美学造诣、历史背景等,从创作完成那刻起天生具备一种可望而不可即的神秘感、距离感,从而使人对其产生膜拜感,本雅明将其视作艺术作品的“光晕”(aura)。然而世俗的拜物性和对稀有艺术品占有欲,使越来越多人企图通过占有这个艺术对象的复制品、酷似物,来用另一种方式“拥有”原作,实现其对美学价值的占有,彰显“世间万物皆平等的意识”。于是,随着批量生产的技术复制,艺术作品的“光晕”凋零了。对于本雅明的“光晕”理论,学界业界赞成和反对各成一派,久议不衰。但不置可否的是,在当下这个以娱乐工业体系为生产依托,消遣性文化消费为主导的数字时代,数字文化产品的娱乐性、体验性、交互性、虚拟性等属性,已超越本雅明时代能有的预判,光晕理论的适用性值得我们重新反思。

1.本雅明时期的光晕生成条件

第一,原真性。从机械复制到数字创制是一个从模仿到拟真,从重现现实到虚拟再造的过程。对于以信息流为载体的音乐、网络图片等数字文化产品,讨论本真性似乎不再有意义,在媒介传输中随处可得原初文件(无损音乐、原始像素图片、影片视频),网络链接所直指的元代码,使得无数的数字副本皆可能是“原真品”。第二,在场性。新媒体艺术的虚拟建构可以使观众在虚构幻象中无限贴近临场,置身艺术生发的“此时此刻”的时空维度,以另外一种“即时即地”的方式与艺术品、艺术家对话。正如鲍德里亚所说“影像不再能让人想象现实,因为它就是现实。影像也不再能让人幻想实在的东西,因为它就是其虚拟的实在”。未来的虚拟现实艺术可以做到比真实更拟真,使假的比真的更真实。第三,距离感。本雅明认为艺术原作“不可接近”的距离感也是光晕产生的原因。随着技术更迭,在机械复制时代艺术品变得人人“可接近”,横亘在大众与作品之间的物理距离以及与艺术家之间和心理距离也被不断消解,直到数字时代转变成“无限接近”,区别于传统艺术的物理存在,数字虚拟艺术可以让观众极度融入却依然无法占有、无法触碰,始终游移在“无限靠近”却又依然“不可接近”的力量两端,这是数字艺术特有的距离感。第四,权威性。传统艺术从极少数人可得的高高神坛上跌落,使得人人可以艺术享用,其权威性被消解。数字时代的文化艺术品应在技术变化中寻找新的权威性,而不是叹惋权威性的失去。本文认为,数字艺术品权威性没有消失,而是从艺术家让到了观众,从对原作的膜拜转移到了与数字产品的互动体验上。以上这些对光晕存续条件的反思,目的不在于质疑本雅明的“光晕凋零说”,而是基于当下的数字化语境,重新反思数字艺术品光晕生成的条件,是否还符合本雅明所制定的规则?或许数字艺术品的光晕可以以另一种审美范式重生。

2.数字作品光晕生成的范式嬗变

在数字复制时代,艺术作品的光晕就会凋零吗?其实不然。曾经机械复制时代各种戏谑版蒙娜丽莎图像层出不穷,这些电子图像并不是现实蒙娜丽莎本尊的替代品,它只是增添了与原作有关的又一层介质。电子图像根本不是物质存在,而是对现实的隐喻。大众希望亲眼看到真正的蒙娜丽莎的欲望,并不会因为世界上数以百万的复制品存在而减弱。到了数字复制时代,以蒙娜丽莎为原型的全息影像、虚拟展览、动漫游戏等数字艺术产品,一次又一次强化了蒙娜丽莎原作的厚重历史和神圣存在,或者说,“复制的新方法,赋予原作新地位,原作的含义不在于它表达的独特内容,而在于它那独特的存在”。数字媒介用独特的复制方式“致敬”传统艺术,同时凸显其承载的文化使命和艺术权威,倒逼更多大众去关注、敬仰原作,使得没有一个站在法国土地上的人不想走进卢浮宫一睹她的芳容,这是数字艺术带给观众的区别于前两个时代的独特感官震撼和精神体验,本文将此称作“数字光晕”(Digital Aura)。数字光晕具有“虚拟性、互动性、非线性、永续性”等前时代艺术品无法匹及特性。

(1)虚拟性。许多数字时代的艺术作品是没有物理实质的、虚拟的,这种亦幻亦真的神秘感正是数字光晕产生的条件之一。通过拟真、错置、想象,一种与“艺术现场”相对峙的情景——虚拟空间被建立。虚拟艺术场景的高度拟真,可以超越以往时代人们对“逼真”追求和想。“人民已经把虚拟当作实在,把幻觉当作现实,把拟像当作实情,把现象当作本质”,从虚拟偶像演唱会、VR 博物馆美术馆等火热态势不难看出,新媒体虚拟艺术已经成功的吸引了大众注意力。

(2)交互性。交互式数字艺术为观众参与艺术,以切身体验与作品对话。同时,互联网媒介的助力使得受众与艺术家、受众群体之间的对话、交流通畅无阻,赛博空间中每位观众都成为了文化艺术的携带者和传播者,信息在点对点的互动网络中不间断传送,极大提高艺术传播和分享的效率,加快了艺术产品的消费—反馈—修正—再生产周期,推进了艺术潮流的革新和数字光晕的萌生。

(3)非线性。即超时空性。手工复制时代艺术创作与欣赏都受到时间、空间的线性制约,机械复制时代的电影艺术,虽在艺术创作过程中通过蒙太奇方式非线性拼接不同镜头,但观众依然遵循线性时间轴观看。而数字艺术品完全挣脱时空束缚,空间上利用网络可迅速漫游到希望的目的地,时间上呈现碎片化、无序化、非线性的特点。正如可以快进、后退、暂停观看的数字剧场,可以俯视、仰视、平视等多视角切换观看的虚拟博物馆,观众可随时随地进入无规则的自由感知和参与系统。

(4)永续性。信息传播即时性、云端储存永久性、内容创制海量化都给数字艺术的永续存在提供保障。当传统艺术随着时间终将慢慢磨损消亡(如敦煌壁画),数字信息将成为文化储存的终极办法,数字艺术制品的永续性和无限性也将成为传统艺术不可抗衡的优势,成为数字光晕重生的触发点。

除此之外,数字文化艺术的娱乐性、参与性、不确定性、非物质性等等都使它成为“超越艺术的艺术”,也脱逸了本雅明能够想象的光晕生成条件。为数字时代文化艺术品提供崭新的光晕生成规则与范式。

三、“数字光晕”的再造路径

从本雅明的光晕凋零到数字光晕的再造,我们可以通过“场景塑造、交互营造、价值创造”三条路径初步实现数字艺术品光晕的回归、强化与重塑。

1.光晕回归:场景塑造

新媒体艺术的场景塑造可以让观众“在历史与未来、物质与精神、情感与理智等不同逻辑的时空维度中自由驰骋”,在不同媒体界面自由参与艺术生产全过程。

第一、沉浸式场景塑造。可分为感官沉浸和叙事沉浸。逼真场景所营造出的信服感让观众的眼耳鼻舌身甘愿完全沉溺,在感官盛宴中对现实存在毫无察觉。同时,通过故事驱动打造引人入胜的叙述沉浸,使观众可以以艺术创作者的视角沉浸在虚构的故事文本中。具有沉浸感的艺术场景往往让参与者深度沉醉、难以抽离,如《不朽的梵高》《遇见梵高》《印象莫奈》等新媒体艺术展用LED、虚拟现实、全息投影等技术打造出全方位环绕的艺术影像,观众可欣赏到经典画作的动态呈现,可以戴上头显置身于凡·高的卧室、驻足在莫奈的睡莲池旁,或徜徉在向日葵的花海,仰望浩瀚深邃的星空,甚至“身处”艺术家旁,见证伟大作品的诞生。

第二、虚拟化场景塑造。虚拟艺术场景构建了一个遥不可及却仿佛又触手可及的平行世界,观众在真与非真中穿梭,沉浸在虚幻而完美的空间中。虚拟现实艺术构建出与物质世界的感性环境相同甚至超越的幻觉,观众仿佛已身临其境,其实只是大脑在虚拟场景中游走,这种不在场的在场、虚拟中的真实,都使数字虚拟艺术散佚出“真亦假时假亦真,无为有处有还无”的神秘光晕。因此,数字光晕在场景塑造中悄然回归。

2.光晕强化:交互营造

新媒体艺术家Roy Ascott 提出数字艺术创作和欣赏所需的五个阶段:连结、融入、互动、转化、出现。“观赏者首先必须主动与作品取得连结,并全身性地融入其中,而非仅仅远距离观看,与系统和其他人产生互动,这将导致作品以及参与者意识产生转化,最后会出现全新的影像、关系、思维与经验”。这种交互营造在虚拟与现实、在线与在地之间构建了一座桥梁,使“现实物质世界变得更加有互动性,虚拟互动领域也更像物质世界。在线和非在线世界之间出现越来越多的共鸣和技巧转换”。

第一、观众与作品间的交互。在多媒体交互通道的建立下,观众通过语音、手势、触碰、位移、表情、信息输入等人机交互识别路径,与作品发生实时感官对话,例如新媒体艺术展中常见的交互投影。除此之外,交互也可以成为观众艺术创作的参与方式,许多数字艺术作品都将观众的不确定行为作为作品完成的最后一步,体现出数字艺术的无限可能性和多元审美的包容性。许多网络艺术在互联网交互场域中被肆意修改拆解、二度创作,每个人的艺术主张皆可付诸于作品,实现观众与艺术作品的更深层次互动。

第二、观众与艺术家间的交互。原本“先创作后欣赏”的常规观演/展模式中,艺术家与受众历时性地与艺术作品产生关联,观众与艺术家之间很难直接展开对话。然而数字信息技术的瞬时对接将艺术家与观众拉进一个共时对话的语境,传统的艺术欣赏规则被打破,新的互动方式被建立。评论、点赞、转发、私信、分享等操作,可将艺术家发布在赛博空间的数字作品递送到世界的任一角落,又将受众的反馈秒传回来,将口碑转化成价格信号和消费动机,在与观众的交流和集体接力中完成艺术创新。

第三、观众之间的交互。作为文化展示的中介场所,赛博空间给不同文化群体跨越时空的相遇机会,在媒介交互和信息流动过程中自动划分出有共同文化信仰、艺术主张、审美偏好的互联网社群圈。精英艺术和草根文化在此碰撞、互渗、包容,业界专家和业余爱好者建立连结、开展共文化圈层的对谈,原先被动接受的“观众”向主动分享的“用户”转变。数字复制艺术品无处不在的远程陪伴和赛博社群的虚拟抱团,完成了大众对数字时代文化艺术变革的共同憧憬,数字光晕在交互场景的营造中被不断加强。

3.光晕重塑:价值创生

“艺术在人类不同的文化语境中,其价值结构会发生变动”,由于每个时代文化观念的差异,艺术的核心价值与附加价值均不同。从机械复制到数字复制时代,艺术品核心价值从“膜拜价值”向“展示价值”再向“体验价值”转变,最终回归膜拜价值,完成价值循环和光晕重塑。

(1)膜拜价值和展示价值。本雅明提出手工复制时代艺术品以“膜拜价值”为主。本文将此拆解为仪式膜拜、权威膜拜、技艺膜拜等。由于早期艺术起源于宗教、巫术等仪式,对于皇权、神学、礼仪的膜拜构成了“仪式膜拜”,使其成为艺术作品最原始的使用价值;观赏者亲临独一无二的原真艺术品所体验到的敬畏感与崇拜感即对原作光晕的“权威崇拜”;而依靠手工完成的艺术作品中,“手”承担了最重要的艺术职能,成就了非凡的艺术技艺,艺术家也因此被认为是具有创造性的天才,对新事物和艺术工匠技艺的强烈崇拜则构成艺术的“技艺膜拜”。

而当艺术作品的可机械复制性在人类历史上第一次把艺术品从它对礼仪的寄生中解放出来,其产品便增加了展示的机会,因此,本雅明认为机械复制时代的艺术作品更侧重“展示价值”。本文将此归纳为拜物展示、审美展示、观念展示的集中体现。随着世俗对美的崇拜不断强化,大众的拜物欲通过机械复制得以满足,艺术复制品的“拜物展示”和“审美展示”需求被凸显。启蒙运动后,达达主义为代表的艺术家为了拒斥精英文化“为艺术而艺术”的矫揉造作,用现代、后现代艺术制品来尝试冲破禁锢的艺术观念,杜尚的《泉》便是“艺术大众化”的一种“观念展示”。因此,在第二个时期艺术品膜拜价值让渡给展示价值。

(2)体验价值和价值循环。在数字复制时代的虚拟交互环境中,文化艺术行业寻找到了新的参与路径——体验。艺术参与的娱乐性、互动性、技术性不断加强,艺术的体验价值从“感官体验、情感体验、精神体验”(向勇,2015)三个维度得到强化。

首先,新媒体艺术的“感官体验”不再止步于传统艺术的凝神观望或机械制品的视听惊颤,而是通过虚拟建模、环绕音效、氛围营造等方式给参与者带来眼耳鼻舌身的多感官刺激,极大丰富了现代人们的审美经验。例如新媒体艺术展TeamLab 以光影交织、美轮美奂的感官沉浸闻名,观众置身于全方位环绕的数字影像的绚烂光晕中,沉醉了此时此刻的时空中;VR、AR 技术融入到舞台艺术表演,全息技术让虚拟演员与现实演员同台对演,带给观众时间交错的假象和空间重叠的幻觉,让观众在感官冲击中叹服于技术与艺术融合的魅力。

第二,“情感体验”旨在跨越受众艺术素养和审美趣味的区隔,以人类的情感共通性和审美共享性引发联想、启迪、共鸣、认同、怀疑、同情等多种强烈思维情绪和真切情感体验。法蓝瓷将爱人之间的脑电波数字信号艺术化绘制在瓷盘上,将参与者的情感体验共同定格在这个艺术器物上,一场艺术消费俨然转变成一段情感体验,原本只侧重使用价值的艺术餐具转化成融合情感记忆、纪念意义的文化艺术品,借助数字技术化身成人们感情联结的信物与纽带。

第三,“精神体验”是一种基于“价值感召、信仰诉求和认同建构的高峰体验”,观众自此获得全新的艺术启发、文化思考和精神共振,实现对数字艺术的认知、对艺术家的认可和文化认同。故宫博物院高科技互动艺术展《清明上河图》,虽依然沿用原作的视觉符号,却不再是机械复制的简单拷贝、影印、摄取,一方面将原作中的静态元素动态化,解构原图符号再重新拟像出流动中的北宋市集风貌,并且以沉浸式表演艺术和球幕影院的虚拟河上之旅重现北宋生活场景,让观众从纯粹的视听觉感官体验,上升到对如此历史鸿篇巨制的感动与情感共鸣,最终完成一场对我国传统历史文化的精神洗礼,文化认同、文化自信和文化崇拜油然而生。

当观众借力数字技术,与“曾经”或“现在”的艺术家开启远程精神互动,折服于人类历史遗存的智慧财富和传统艺术创作的匠人精神,最终,便会实现新一轮对“膜拜价值”,包括对艺术家崇拜、对文化历史膜拜、对高科技的技术崇拜等,完成“体验价值”重规“膜拜价值”的价值回路。故宫博物院《韩熙载夜宴图》对画卷上夜宴场景进行文化历史溯源,通过真实舞者、乐伎的表演活化出来,并在数字空间(APP)中呈现给大众。不仅带给观众穿越时空、往昔再现的新鲜体验,也在遗产保护、文化传播方面收获了社会价值、学术价值、教育价值、经济价值等附加价值。数字时代艺术作品的三大价值循环、多元价值共振,加速了科技艺术的推陈出新,推进艺术、文旅、文博和其他创意部门的跨界融合,促进了观众的主动艺术参与和文化消费习惯,助力数字光晕再生和文化观念转向。

四、数字复制时代的文化转向

从“被膜拜”的文化、“被展示”的文化再到“被体验”的文化,是从精英阶层对高雅艺术的独占到普罗大众对流行文化的共享,是“文化区隔”到“文化袪魅”再到“文化认同”的观念转向。布尔迪厄认为社会阶层、资本持有和审美趣味的差异性不可避免地导致了“文化区隔”,生产出手工艺术时代被崇敬、被供养的文化;机械复制技术将传统艺术去精英化、去神秘化,“吸引大众的注视,而不是少数艺术评论家和艺术爱好者的注视,成为了文化展示的核心特点”。艺术品具有了可参观性,“被看作可以掌握、可被消费的。文化也因此而不再那么令人敬畏,变得更加有流动性且灵活”,文化实现了“袪魅”。到了数字复制时代,“人人都是艺术家”的文化主张在技术赋能下得以彻底实现,文化在被大众获得、感知、讨论、修改中被不断认知、认可和认同。巴尔特对艺术文本有“可读性”与“可写性”的划分,而如今文化生产观念也步入到人人可参与、可读写的阶段。如果依照计算机的存储调用术语,将机械复制时代的例如唱片、电影、电视称为是雅俗共赏的“只读文化”(RO culture),那么数字创制时代则是各美其美的“读写文化”(RW culture)。文化的可读可写可对话是新一次全面文化观念解放,数字媒介以惯有的开放姿态,消解文化观念隔阂与艺术主张冲突,数字时代的文化艺术变得兼容并包又不失标新立异,平易近人却不缺个性鲜明。它本身就代表了一种全新的文化理想,让大众在深度艺术参与和体验中实现对自身文化身份的认同。

数字新媒体艺术是现代生产力、科技实力和时代精神的反映,大力发展数字文化产业和文化科技融合也成为我国文化产业发展的首要目标。在此,我们讨论数字文化艺术品的光晕再造问题不是落入验证“光晕”是否存在的学术窠臼,而是企图以这个概念为抓手,重新审视新媒体技术进步对艺术生产、文化消费带来的一系列质变。文化艺术经历着“技术化改造”和“数字化生存”,却也在不断创新磨合和日臻完善中,衍生出符合这个新时代的审美风尚和参与方式,使大众更好融入文化科技一体化的生活。当然,我们依旧需要对技术保持清醒的批判,唯技术论的道路会带来趋利化文化工业生产、博人眼球的跟风炫技、数字版权纷争等诸多问题,在技术攀附中产出大量同质、低质的赝品、山寨品等文化垃圾。因此,数字艺术的发展还应秉持“文化为体,科技为酶”,以数字驱动、艺术赋能实现文化原创力—文化生产力—文化创新力—文化软实力的四维“文化力”(向勇,2015)互促。当我们把手工复制时代看作是文化母体的发祥地,“文化原创力”自此蓬生,那么“文化生产力”则在机械复制技术登上舞台后大发异彩,借助电子DNA 的无限繁殖和传播来延续文化母体的光晕。当下再依靠数字科技的发力,将优质文化基因与“比特”基因重组,进一步推动“文化创新力”,最终在大众文化认同和全民文化自信中提升我国的“文化软实力”,实现数字时代艺术作品光晕重生与绽放。