以须弥山为切入点的莫高窟第3窟图像释义

——兼谈场域论下的“物理场”和“心理场”①

马 莉(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

莫高窟第3 窟为一小型的殿堂窟,因其整窟明确的观音信仰而被称为“观音窟”,是敦煌石窟中的代表性洞窟之一。霍熙亮、关友惠、谢继胜、沙武田等先生从各自关注的角度,经过翔实的考证与研究后,证明该窟为西夏时期的洞窟。

该窟主室北壁与南壁分别绘十一面千手千眼观音一身,且因其高超的艺术表现而备受瞩目,如李月伯先生在《从莫高窟第3 窟壁画看中国画线描的艺术成就》一文中,就其线描艺术作了专门的研究。而王惠民先生结合窟内其他图像,认为“全窟四壁的内容是统一的整体……有可能当是将一铺完整的千手千眼观音像的内容分开绘制”。台湾郭祐孟先生也提出“第3 窟全体等同是一铺千手观音曼荼罗”,同时先生对该窟的图像内涵作了解析,指出该窟“西壁象征观音的心体,南、北两壁是观音的相貌及其教化的原理,东壁则是观音化用的具体。”两位先生的研究为理解该窟的内容及功能提供了可供参考的宝贵思路。

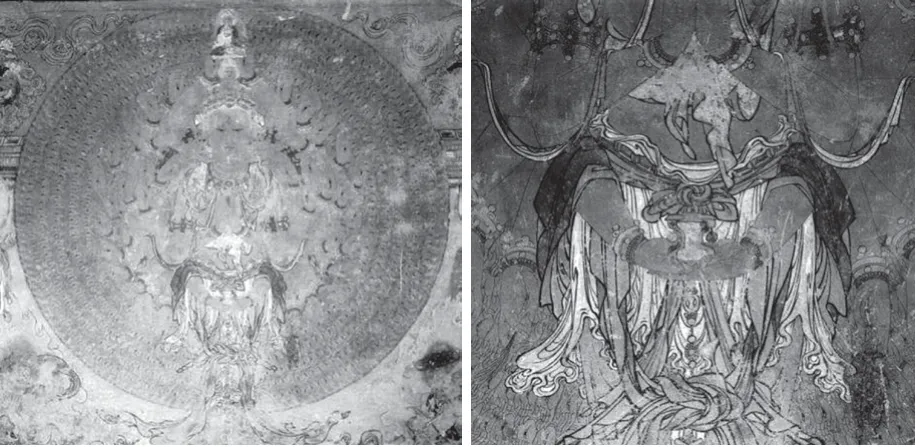

但我们观察到,两身千手千眼观音中,北壁一身腹部双手捧须弥山,一双手合掌于胸前,一双手托化佛于头顶,一双手各执杨枝、净瓶,其余大手均不持物。南壁一身腹部两手左手捧钵,钵中置须弥山,右手于其上,一双手合掌,一双手托化佛于头顶,其余大手均不持物(图1、图2)。据彭金章先生统计,敦煌石窟保存至今的千手千眼观音经变有70 幅。对比这些千手千眼观音图像,手中捧须弥山者仅见于莫高窟第3 窟。而对于这一形式的图像学意义,还未见有文章作专门的研究。

图1 北壁千手千眼观音及手中须弥山

图2 南壁千手千眼观音及钵中须弥山

故而本文尝试在前辈研究的基础上,以千手千眼观音手中须弥山为切入点,进而对该窟千手千眼观音的正大手作综合考察,并在此基础上尝试对整窟的营建思想,以及场域论下各壁之间的关系等问题作进一步的阐释与分析。

一、千手千眼观音正大手中出现须弥山的创造性表现

千手千眼观音是密教造像中最流行、最早出现的题材之一。对于千手千眼观音的造像,前人已依据相关的经轨作了研究。但因莫高窟第3 窟中的千手千眼观音腹前双手捧有须弥山,为敦煌石窟其他千手千眼观音图像所不见,故而有必要在此对相关问题作以简单的梳理,并考察西夏时期敦煌地区流行的相关经轨,以便作进一步的对比与讨论。

据前辈们的研究,与千手千眼观音相关的经轨多达十余部,最早者应为初唐智通《千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经》。在这些经轨中,记载了观音正大手数目、持物和手印的有:唐伽梵达摩《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼》;唐不空《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》;唐苏嚩罗《千光眼观自在菩萨秘密法经》;唐不空《摄无碍大悲心大陀罗尼经》;唐菩提流支《千手千眼观世音菩萨姥陀罗尼身经》;宋侯溥《圆满三慧大斋道场仪》;11 世纪阿底峡撰、宝贤译的藏文《圣千手观世音自在成就法》等。另,唐般剌密谛《首楞严经》中也有对手臂数目的记述。

从这些经轨中可知,持物和手印一般指正大手而言,“千手观音的正大手有二、四、六、八、十、十二、 十四、十六、十八、二十、二十二、二十四、二十六、二十八、三十……四十、 四十二……六十二……七十二……一百乃至八万四千只。”虽各经轨论及的正大手数目不同,“但实际上仅对具有十八、四十、四十二、四十三只正大手者所持之物或所结手印有记载,对具有其他数量正大手的千手观音以及其余的手所持之物或所结手印则未涉及。”

记录18 者为菩提流支译本,伽梵达摩本中所载为40 大手。苏嚩罗本的译本与伽梵达摩完全一致。不空所译《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》,实为伽梵达摩本的同本异译,经中除多了甘露手外,其余均与伽梵达摩本相同。故而不空此本中所述千手千眼观音应为43 臂。宋侯溥本中的正大手亦有43 臂。不空的另一部著作《摄无碍大悲心曼荼罗仪轨》中,持物与手印与前述《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》中的记述有差异。11 世纪的藏文本《圣千手观世音自在成就法》中的记述也与汉文译本有较大的差异。

以上所述的诸多版本中,“在敦煌和黑水城中最为流行的是智通和伽梵达摩本。”在英藏黑水城西夏文文献中存有智通译《千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经》Or.12380-0526(K.K.)。西夏时期唐代僧人译经的遗存中,有多件伽梵达摩的《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼》,包括俄藏黑水城西夏文献(第237 号,西夏特藏第329 号,馆藏第619 号);西田龙雄《西夏文佛经目录》第44、45号;黑水城汉文文献TK-123;英藏黑水城西夏文文献Or.12380-2943RV(K.K.Ⅱ.0272.h)、Or.12380-2944(K.K.Ⅱ.0265.e)。同时,西夏文献中还有西夏僧人再次翻译的《圣观自在大悲心总持功能依经录》,且“在俄藏黑水城汉文和西夏文文献、甘肃省博物馆、内蒙古自治区博物馆等处中皆有收藏,说明此经在西夏时期非常流行。”“把西夏僧宝源译《圣观自在大悲心总持功能依经录》于唐译千手经进行对比,可以确实其与伽梵达摩译《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼》内容十分接近,应该是同经异译本。这一点在孟列夫的《黑城出土汉文遗书叙录》中也可得到证实。”

以上情况一方面说明观音信仰在西夏的兴盛,另一方面也可判断敦煌石窟西夏时期所绘千手千眼观音应是以伽梵达摩《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》为依据的,作为西夏洞窟的莫高窟第3 窟千手千眼观音亦应如此。

伽梵达摩《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》中所载40 大手分别为:如意珠手、羂索手、宝钵手、宝剑手、跋折罗手、金刚杵手、施无畏手、日精摩尼手、月精摩尼手、宝弓手、宝箭手、杨枝手、白拂手、胡瓶手、旁牌手、斧钺手、玉环手、白莲花手、青莲花手、宝镜手、紫莲花手、宝篋手、五色云手、军迟手、红莲花手、宝戟手、宝螺手、骸镂杖手、数珠手、宝铎手、宝印手、俱尸铁钩手、锡杖手、合掌手、化佛手、化宫殿手、宝经手、金轮手、顶上化佛手、葡萄手。其中合掌手,应为两只手;顶上化佛手,亦为两只手托化佛于头顶。从经文描述可知,40 大手应为42 臂,40 种手式,按类可分为手印、佛教人物、植物、建筑、法器、兵器以及其他宝物。

将莫高窟第3 窟的两处千手千眼观音与伽梵达摩《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》所述进行对比,结合敦煌石窟中其他的千手千眼观音图像,可看出该窟独有的创造性:

首先,北壁千手千眼观音42 只正大手中,见于经轨记述的持物及手印只有军迟、杨枝、顶上化佛、合掌。南壁千手千眼观音42 只正大手中,见于经轨记述的持物及手印只有顶上化佛、合掌、钵,但钵中置有须弥山,并不能完全与经轨吻合。

其次,敦煌石窟中的千手千眼观音图像,腹前双手通常结禅定印。但莫高窟第三窟北壁千手千眼观音腹前双手并非禅定印,而为经轨中不见记载的须弥山,且无法归入前文所述分类中的任何一种。另外,笔者发现两铺千手千眼观音中,无论是须弥山,还是钵中须弥山,其在整幅壁画中基本都位于两条对角线的交点处,即处于画面的中心位置(图3)。

图3 须弥山在壁画中的中心位置①原始图片源于数字敦煌:https://www.e-dunhuang.com/cave/10.0001/0001.0001.0003

在敦煌石窟的千手千眼观音中,与经轨基本符合者如盛唐第148 窟、113 窟,其他多数并未完全按照仪轨描绘。特别从中唐开始,千手千眼观音正大手就出现了像曲尺等不见经载的世俗生活用具,并在西夏榆林窟第3 窟的五十一面千手观音画像中达到顶峰。从这个角度来讲,莫高窟第3 窟中千手千眼观音手捧须弥山并不新奇。但是,不得不考虑的是,榆林窟第3 窟五十一面观音正大手中所持多为世俗生活之物。而本文所述者却为须弥山这一反映佛教世界观的图像。相较而言,后者所蕴含的思想远较前者深厚。

关于须弥山的造型,《长阿含经》中的描述是:“须弥山王入海水中八万四千由旬,出海水上高八万四千由旬,下根连地,多固地分,其山直上,无有阿曲,生种种树,树出众香,香遍山林,多诸贤圣,大神妙天之所居止。其山下基纯有金沙,其山四面有四埵出,高七百由旬,杂色间厕,七宝所成,四埵斜低,曲临海上。”

莫高窟第3 窟两处须弥山因存在于千手千眼观音手中,故而刻画相对简单,且无其他细节及环境的描绘。两处须弥山均为上下大,中间小的形式,山的顶面为一平面,呈十字交叉形,大概是要表现“四面有四埵出”。北壁图像中山腰两侧分布有日月图像。南壁的一处则无,且因置于钵中,只描绘出了上半部分。

山腰两侧的日月图像,除在敦煌壁画其他须弥山图像中可见外,在可溯的较早须弥山图像中亦可见到,如“在克孜尔石窟第118 窟绘有须弥山图,……这是一座上下宽,中间细的山岳,在上部两侧分别绘有日月。”据佛经所载,须弥山半处有日宫、月宫,分住日天子和月天子。所以须弥山图像中山腰处多半悬挂日月是根据佛经绘制的。

至于南壁将须弥山置于钵中的形式,在敦煌壁画中还可见于千手千钵文殊变。不同的是,千手千钵文殊变中的钵中须弥山上还绘有释迦。《敦煌石窟全集·密教卷》中说:“敦煌的千手千钵文殊经变主要是依据不空所译《大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经》绘制的,因该经典未列举画像法和坛法,故在绘制时又参考了不空译《金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品》所说:‘画文殊师利菩萨坐月轮中,轮内周旋书五字,四面画八供养及四摄,如大坛法’”。此处说明了千手千钵文殊变的经典来源。而关于千手千钵文殊变图示的来源,有学者撰文作过专门的论述,如宿白先生在《敦煌莫高窟密教遗迹札记》一文中对此问题有所涉及,吕建福先生在《千钵文殊的产生及影响》 一文中对其来源和图像演变进行了专门的探讨,认为千手千钵文殊图像是受到千手千眼观音图像影响的,“自唐初以来的密教观世音信仰中,千手观音非常流行。盛唐以来在密教的推动下,文殊信仰亦趋盛行,在这种情况下推出文殊系统中的千手文殊,也是很自然的事。千手观音的千手掌中有千眼,千钵文殊的千手掌中便有了千钵,这也证明了千钵文殊是受千手观音形象的影响而改造的事实。”但,此处千手千眼观音手中捧钵,钵中置须弥山的图像,应是反受千手千钵文殊图式影响。

至于北壁所绘图像中只有须弥山而无钵,我们暂且说,从表面看当是为了在同一窟中寻求形式上的变化。但是,任何一种图像的出现,必定表达了某种思想。对于佛教石窟艺术来说,除了表达相关的佛教思想外,亦会体现该窟营造者的愿望。

那么,莫高窟第3 窟南北两壁的千手千眼观音手中为何要绘制须弥山?其意义为何?我们尝试从两身千手千眼观音正大手的分析入手,结合须弥山在佛教中的意义来进行阐释。

二、莫高窟第3窟壁画中须弥山图像的意义

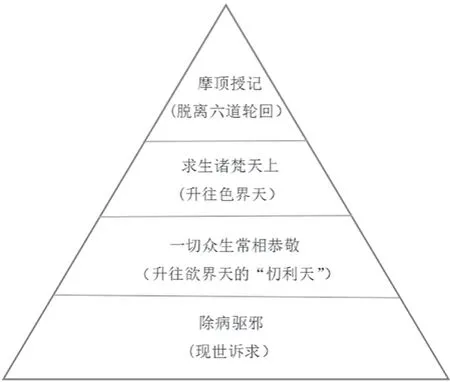

从上文中可知,该窟两身千手千眼观音正大手中,与仪轨相对应的仅有钵、军迟、杨枝、顶上化佛、合掌。笔者认为,选择哪些,放弃哪些,并非偶然为之,也并非只是追求视觉上的观看效果,而是画工根据窟主的诉求而有意选择之后的结果。

为了证明这一观点,先将涉及的几种择出,“……若为腹中诸病者。当于宝钵手。……若为身上种种病者。当于杨枝手。……若为生梵天者,当于军迟手。……若为一切众生常相恭敬爱念者。当于合掌手。……若为十方诸佛速来摩顶授记者。当于顶上化佛手。”

由此可见,画工选择的这几种手持及手印,应是表达并强调了窟主“除病驱邪”→“一切众生常相恭敬”→“求生诸梵天上”→“摩顶授记”这一系列的愿望。

那么,作为千手千眼观音手持之一的须弥山,要表达的含义必定与窟主的层层诉求相关。我们似乎能顺着上述经轨中的句式先抛出问题:若为某某者?当于须弥山手。而要回答这个问题,需要从敦煌石窟中的须弥山图像及其在佛教中的意义说起。

在敦煌石窟中,须弥山经常是作为画面环境的一部分出现在维摩诘经变、华严经变等经变画中。比较特殊且需引起我们注意的,是“卢舍那法界图”,图中经常将须弥山绘于卢舍那佛的胸腹部。吉村怜、贺小萍在《卢舍那法界人中像的研究》一文中指出,这种做法是对“佛陀即法界”的表现。因为须弥山是佛教中的重要观念,它包含了佛教的宇宙观、世界观。

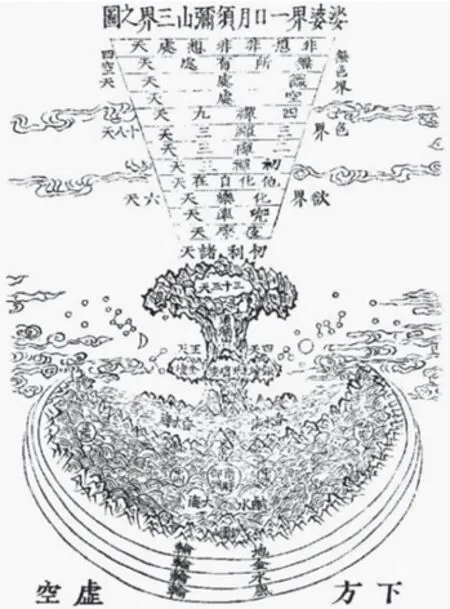

在佛教的宇宙观中,须弥山是世界的中心,“须弥山之处有七重金山、七重香水海,次第周匝。七金山外大咸水海中,有四大洲、八中洲及数万小洲,遍布安住咸水海,外有小轮围山周匝围绕。此四洲等皆一地所持,是为一世界舆地之图也。”而宇宙由恒沙一般的世界组成,每个世界的中心都有一座须弥山,“佛告诸比丘:如一日月周行四天下,光明所照,如是千世界,千世界中有千日月、千须弥山王……”

在以须弥山为中心的宇宙中,包含了三界六道。三界分别为欲界、色界、无色界,以众生的欲望和修持程度为标尺来区分三界的高下,故而“具有鲜明的信仰修持色彩是佛教宇宙图式论的重要特点。”

欲界的众生泥于各种欲望,有食、色、睡三种根本需求,有物质身体,自下而上分为地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人,以及天道中的六重欲界天,即四大王众天、忉利天、善时天、兜率天、化乐天、他化自在天。

色界的“色”为物质之意,此界众生虽断绝了欲念,但还存有形体,仍会为物所碍,对应天道中的色界天,依各自修习禅定之力分为四级禅天,包括初禅三天、二禅三天、三禅三天、四禅九天,共计色界十八天。

无色界的生灵已与物质没有任何联系,不但没有食、色、睡的欲望,也没有质碍的物质身体,居于深妙禅定之中各自修习。对应天道中的四层无色界天(空无边处、识无边处、无所有处、非想非非想处),又称四无色、四空处。

除此而外,《大智度论》卷十记载六道轮回,即三界中的众生依据不同的业因招感不同的果报,根据业的善恶程度而流转于“三善道”——天、人、阿修罗,或是“三恶道”——畜生、饿鬼、地狱之中。“十恶有三,谓上中下,上生地狱,中生畜生,下生饿鬼。依大智论善业亦三谓上中下,上品生天,中品生人,下品修罗。”

作为宇宙中心的须弥山,其山体承载了欲界,及六重欲界天中的四大王众天、忉利天。往上则为欲界天之善时天、兜率天、化乐天、他化自在天,以及色界、无色界。(图4)

图4 须弥山及三界示意图

在以须弥山为中轴渐次而上的三界中,凡欲界的有情众生都要经历生死轮回。于是,三界、六道、轮回的观念以须弥山为载体,须弥山就成为这三者的具象化图式。

李静杰先生在《卢舍那法界图像》一文中指出:“河西地区是连接西域与中原的纽带,……以须弥山为中心构图是这一地区卢舍那法界图像的特征。”由此可以看出,河西地区有将须弥山作为“网罗法界、包含六道”的具象化图像的传统。因此,这种将须弥山绘于卢舍那佛胸腹部的方式,以及其所具有的“网罗法界、包含六道”的图像学意义,或许是莫高窟第3 窟北壁“千手千眼观音像”中将须弥山捧于腹部双手的图式来源之一。

结合上文所论及的该窟窟主的愿望可知,“除病驱邪”是窟主诸愿望中最基本的现世诉求;“一切众生常相恭敬”是希望“得生忉利天”;“求生诸梵天上”已表明希望从“欲界”升往“色界”的愿望,因梵天属色界初禅三天,是信奉佛法,修得上等禅的果报;“摩顶授记”是期望通过修行而“未来成佛”(图5)。在这样一个层层上升的愿望中,可看到窟主明显的期望摆脱六道轮回的诉求。于是,复杂的六道轮回的观念,被画工创造性地以极富象征意义的千手千眼观音手持——须弥山表现出来。

图5 莫高窟第3窟千手千眼观音诸大手体现出的窟主愿望

至此,我们已经可以回答上文中抛出的问题:若为摆脱六道轮回者,当于须弥山手。也就是说,此处的须弥山是对该窟窟主层层递进愿望的进一步明确与总结,应是在强调摆脱“六道轮回”的思想。这一思想亦是与伽梵达摩本“突出观世音菩萨欲使众生得安乐,除病寿命富饶,灭一切恶业因缘,成一切功德善根。离一切怖畏,满一切所求。说此神咒,若受持者,除灭身中百千万亿劫身死重罪,不受十五种恶死,得十五种善生,及说四十手种种求愿,及治种种病苦等法”的特点相一致。图像所具有的象征性功能是其进入该铺壁画的重要原因。

当然,在佛教中,摆脱“六道轮回”是信徒们基本的夙愿。但佛教义理博大精深,将其转换为视觉语言之后,在内容与形式的共同作用下,不同的图像均会有其要表达的中心内涵,相同的图像因语境的不同,也可对其有不同的含义解读。此处,期望摆脱“六道轮回”便是窟主特别希望达成的愿望。

三、场域论下莫高窟第3窟图像释义

1.作为宗教场域的物理场与心理场

场域理论,是社会学的主要理论之一,它起源于19 世纪中叶的物理学概念。在物理学中,场是用来描述物体在空间中分布情况的术语,表征的是物体之间的相互关系。皮埃尔·布迪厄认为“一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network),或一个构型(configuration)”“根据场域概念进行思考就是从关系的角度进行思考”。

社会学研究背景下的场域,实际是关于人类行为的一种概念模式研究。按人类行为发生的不同场合,可分为宗教场域、政治场域、文化场域、教育场域等不同类型。

作为宗教场域,根据信徒在其中的行为及心理活动,实际上存在两个场:

第一个场是作为供奉佛像的场所,是一种代表信仰空间的“物理场”。洞窟或寺庙的营建时间、社会文化、宗教信仰、出资者、画工等因素交错其中,形成了没有物理界限的“不可视”的理念上的“场”。同时,又通过“可视”的样貌形成了观看者能看到的样子。这个样子形成了一个最基本的物理学意义的场。物体在空间中的分布情况,表征了物体之间的相互关系。

第二个场是来自于参拜礼佛行动者的“心理场”。也就是说,场域中的关系系统,不仅仅表现在信仰空间的“物理场”以怎样的关系组合在一起,还表现在身于其中的行动者在这样一个“物理场”时产生的心理活动及宗教经验。

这两个场相互依存,其中物理场是心理场存在的基础,心理场则使物理场的存在有了意义。

莫高窟第3 窟作为一个宗教场域,其内在的关系首先表现在洞窟位置、洞窟形制、洞窟大小、洞窟内图像的内在逻辑,以及它们在窟内各壁的位置关系。这些关系结合在一起,形成了最基本的有着真实物理空间的“物理场”。而这样一个“物理场”除了洞窟本身所具有的功能,还成为一个可被观看的环境,观看是产生“心理场”的必要前提。

巫鸿先生认为“架上绘画(其在中国的对应物是独立的卷轴画)是为观看而创造的艺术形式。”而“检阅敦煌的功德记,造窟者所强调的是‘制作’而非‘观看’”,因为只有通过制作他们才能积累功德。”

佛教洞窟艺术与“架上绘画”(或卷轴画)在功能上的确有着很大区别,但对于进入洞窟的行动者来说,无论是需要绕佛礼拜的中心柱窟,还是供于静修的修行窟,抑或略于修行,重于佛理的殿堂窟。虽其洞窟的性质不同、功能不同,但事实上都离不开观看,这是图像存在的必然结果与必然意义。加之在心理学中,对图像的“无意注意”和“有意注意”,是视知觉不自觉与自觉的表现。

观看的主体包括窟主、同代或后世的信众,以及画工们。我们以莫高窟第3 窟为例来进行探讨。

首先,窟主的观看自不用说,即对于洞窟修建的检阅也是要观看的。而在其中修行也会随着对佛理参透程度的不同而对壁画内容产生不同深度的理解,并形成相应的心理场。

其次,关于信徒和游人的观看。关友惠、沙武田先生均认为该窟位于西壁下方的甘州史小玉题记,并不是画工的题记,而是游人所提。两位先生的观点一方面说明该窟壁画的绘制者另有其人,一方面也证明存在游人观看的事实。且从该窟的位置来看,“它位于莫高窟中部崖体低矮之处,左接北区,右揽南段,是古代敦煌城通往莫高窟的首站。”这样的位置必定也会吸引众多的信徒与游者前来礼拜观看。

再次,作为画工们的观看,实际上更多是指画工间因相互学习、相互借鉴而存在的观看。特别是该窟壁画具有高超的艺术水准,足以吸引画工前来学习借鉴。而事实是,但凡有着高超绘画技巧的地方,吸引的不止是画工。据《京师寺记》记载,顾恺之曾在建康瓦官寺画维摩诘一躯,“工毕,将欲点眸子,乃谓寺僧曰:‘第一日观者请施十万,第二日可五万,第三日可任例责施。’及开户,光照一寺,施者填咽,俄而得百万钱。”可见高超的画艺足以引来观看者。

既然存在观看,则置身于“物理场”中的信众,因信仰及观看而开始在内心展开一系列心理活动的时候,便形成了与“物理场”相关联的“心理场”。而这种关联会因各自进入洞窟目的不同、过往经历不同、对佛教义理理解深入程度不同,以及心理期盼不同,而造成不一样的场域效应。

2.场域论下莫高窟第3窟各壁的内在逻辑及图像释义

既然存在观看,则石窟的营造者及壁画的绘制者便会根据窟主的诉求考虑这个空间中所有造像和壁画的分布。这种分布首先与所绘内容内在的逻辑关系有关,其次与观看顺序有关,再次与画工的艺术修养及已有的图式有关。而这些都是作为一个“场域”必然存在的关系。笔者在此尝试从内在逻辑与观看顺序入手,作进一步的分析与阐释。

莫高窟第3 窟内部空间很小:西壁长2.9 米,南北两壁各2.5 米,东壁门1 米,门南北两侧各0.95米。但进入洞窟的行动者,已经开始存在了一定的心理活动,即开始出现“心理场”。除虔诚的礼拜修行之外,端详四壁内容亦是不可缺少的行动内容。试想,不同的行动者,因信仰的程度不同,对佛理的理解不同,以及进入洞窟的目的不同,可能有不同的观看方式,或漫无目的,或细心体味。于是,观看的顺序,或许是自由的;或许会受到一般石窟、寺庙礼佛顺序与方向的经验影响而小心翼翼,生怕出错;也可能会因为自身理解的需要,主动寻找窟内四壁的内在逻辑关系。

作为画工,在考虑壁画内容分布时应该也会想到以上问题,从而合理地安排窟内各壁的内容。而画工最有可能依据的就是所要表现内容的内在逻辑关系,并将其按照习惯的观看顺序表现在各壁之上。

首先,该窟四壁内容都是围绕上述期望摆脱六道轮回,以及“除病驱邪”→“一切众生常相恭敬”→“求生诸梵天上”→“摩顶授记”这一系列窟主诉求而层层递进展开的。这一过程便是存在于窟内的内在逻辑关系。

其次,前述经验型的观看顺序,某种程度上会受到佛教中特定的礼佛顺序的影响。《莫高窟礼佛仪式的左旋与右旋》一文,结合莫高窟第23 窟绕塔礼佛壁画中的图像资料及佛教典籍关于佛教信徒礼佛所遵循的规范,对莫高窟大多数礼佛窟的“左旋”与“右旋”问题进行了研究,认为古代佛教信徒旋绕礼佛遵循了以主尊佛为准的右旋礼佛仪轨。

第三,受中原卷轴画观看方式的影响。“西夏立国前后,始终羡慕并努力学习模仿汉民族的文化制度,……一再请求北宋王朝给西夏派遣各种能工巧匠。”另据关友惠先生《敦煌宋西夏石窟壁画风格及其相关的问题》一文,先生对莫高窟第3 窟相关问题进行论述时说:“笔者以为,从其窟形、壁画内容、艺术风格来看,洞窟从开凿到壁画绘制最后完工应是经历了一段较长的时间。……佛龛顶部装饰是曹氏末期样式,四壁菩萨又是西夏风貌,推猜龛顶与藻井装饰可能始绘于曹氏末期,绘工未完因故而终止。或是西夏占据瓜、沙之后,由本地画工绘了龛顶与藻井部分,不久又请中原内地来的名师高手绘了四壁菩萨人物。”无论其窟内壁画是绘于何人之手,其浓烈的中原画风应是无疑的,故而在洞窟中,参照中原卷轴画的展开方式及呈现方式绘制墙壁上的图像也就是自然而然的事了。

综合考虑以上三点,莫高窟第3 窟的观看顺序有可能具有类似卷轴画的观看方式,且是按照正壁开始的顺时针方向,即西壁→北壁→东壁→南壁,依序展开的。

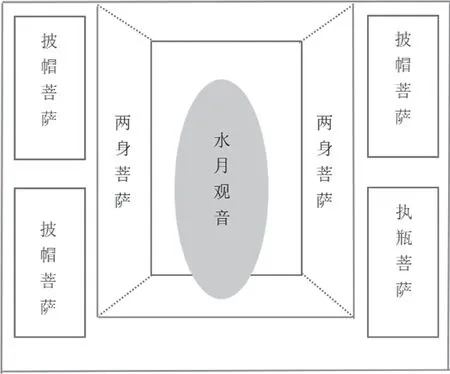

该窟西壁开龛,龛内现有清塑一身,龛内南、北壁画菩萨各二身,龛外南侧上、下画披帽菩萨各一身,龛外北侧上画披帽菩萨一身、下画执瓶菩萨一身。

现存的塑像有八臂,头部残,结跏趺坐,主尊下有假山,假山与主尊之间可见猪的造型。关于此尊造像,学界一般根据“复想自心出一月轮,被橛顶暗字光照月轮,变自身成摩里支菩萨相……八臂、三面、三眼,……左手执羂索、弓、无犹树枝及线,右手执金刚杵、针、钩、箭;……乘猪车……”,判断为摩利支天像。而张晓刚先生则认为“她却不是作为密教神祇的摩利支天,而是道教中的斗姆”,原因是根据俄人奥登堡1914-1915 年在莫高窟第3窟拍摄的照片,龛内原有清代塑像三身,除主尊,还有一男一女胁侍。而“斗姆常有金童与玉女随待,……摩利支造像中则一般没有一男一女两胁侍。”

以上对于西壁主尊的判断均是基于现存的清代塑像而言。但在此,我们需要对原初语境下西壁主尊的身份予以还原,这种还原需要建立在该窟的营建时代——西夏的基础上。

首先,可以排除其在原初语境中是“斗姆”的可能性。因为,虽然佛教洞窟的造像与壁画有时会体现民间佛、道两教的合流,并且在佛教早期也有大量佛道融合的图像内容出现。但在佛教中国化完成后,在一个明确为佛教信仰的空间中,将道教题材作为正壁主尊出现,还是要慎重考虑其可能性的。加之台湾的萧登福先生认为道教的斗姆到元代才与佛教的摩利支天相结合。故而,作为西夏洞窟的莫高窟第3 窟就不可能塑有道教的斗姆了。

其次,关于“摩利支天”。虽然摩利支天像曾在唐宋时期的敦煌较流行,受宋文化影响的西夏佛教艺术中也有摩利支天像。且“‘显/密’两类图像在同一的建筑实体空间内得到‘圆融’”是西夏时期佛教艺术的特征之一。但西壁盝顶帐形龛内南北壁四身显教信仰下的菩萨造型图像,明显不是八臂摩利支天常见的眷属形象。故而也可排除在原初语境下西壁主尊为摩利支天的可能。

在此,笔者倾向于郭祐孟、沙武田先生的观点,即在原初语境下,该像“有可能属一身类似水月观音之菩萨像”。原因有以下四点:一是因为在西壁留有双勾法绘制的墨竹,且塑有假山。这两个因素是水月观音图像辨识的重要依据。而这两个因素显然是在原初语境中便已存在,而不是至清代才有。因清代塑像的神格很清楚,不论是斗姆,抑或是摩利支天,均不会被置于这样的环境之中。二是该壁龛外南侧观音像右下角墨书发愿文:“救苦救难观世音菩萨上报四恩下资三愿息□□□□。”可知该壁的主尊应为观音。三是水月观音是西夏流行的题材,在敦煌西夏石窟中多有描绘,如榆林窟第2 窟、第25 窟、第29 窟;东千佛洞第2 窟、第5 窟等均绘有水月观音。四是水月观音与该窟整体的观音信仰相吻合。

原初语境下正壁主尊为“水月观音”的判断,符合该窟整体的营窟主题。(图6)

图6 莫高窟第3窟西壁内容图示

历代佛教典籍中均没有记载过类似“水月观音经”名称的资料。但天津艺术博物馆藏有馆编为第4532号的敦煌写本 《水月观音经》。该经内容为向观音发愿,以求救度。从发愿内容可看到诸如“早超于苦海”“已同法性身”的内容。这些发愿内容正好体现了水月观音图像所具备的“净土”信仰含义。

据王惠民先生的研究,该版本的《水月观音经》内容出自伽梵达摩译的《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》,且经过对比发现,《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》的“五言偈中,每句前三字为“我若向‘刀山、火汤、地狱、饿鬼、修罗、畜生)’,《水月观音经》中特意用其他字代替全部六个我’字,这些改动明显是忌讳上刀山、下火汤、赴地狱、饲饿鬼、与修罗和畜生为伍。上述这些避讳死、恶趣而改动经文的现象,反映了汉民族文化思想与佛教思想的冲突与调和。”

笔者认为,这种改动后的经文内容,正好从侧面印证了汉民族文化思想下出现的水月观音信仰,与摆脱“六道轮回”的思想有密切的关联。

由此看来,正壁主尊塑水月观音,具有统摄全窟内容的意义,表达了摆脱“六道轮回”“超于苦海”“往生净土”的愿望。而“净土信仰”恰好是西夏时期壁画经常反映出的宗教内涵之一。且西夏的“‘净土’思想主要表现在西方阿弥陀净土、东方药师净土、弥勒净土以及水月观音这四大净土主题造像上。”

另外,整窟明显的“观音信仰”与西壁以水月观音为中心的“净土信仰”是完全和谐的。关于此,沙武田先生在其《敦煌莫高窟第3 窟为西夏洞窟考》一文中亦表达了明确的观点:“事实上,作为西夏时期佛教另一主流信仰的净土信仰,观音的信仰同样符合其内涵,因为观音菩萨作为净土西方三圣之一,经常受到普通信众的顶礼膜拜。”

北壁是文章切入点——千手千眼观音手捧须弥山之处。在这里,正壁的祈求及对“净土”的向往,通过千手千眼观音的手持及修法得到了进一步的具体化和层级化。对于此,上文已有论述,此处不再重复。

北壁除绘有千手千眼观音像外,还绘制了其眷属:“婆蔽仙、明王(东侧),功德天、明王(西侧),下方为二身毗那夜迦神”。两上角飞天各一身,飞天托花蕾,乘云下降。(图7)

图7 莫高窟第3窟北壁内容图示

据王惠民先生的研究,婆蔽仙、功德天、明王、飞天,在千手千眼观音经变中属于“助会类”眷属。而智通《千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经》“序”中提道:“云有大力鬼神毗那翼迦。能障一切善法,不使成就,一切恶业必令增长。虽有妙力通心,无能制伏。观音菩萨现作千臂千眼之形,以伏彼神。”

可知北壁一铺千手千眼观音,除了将正壁的祈求明确化、层级化外,还通过眷属表现了诸眷属助主尊“伏恶业”的含义。

然而,必须有一定修为与福报才能实现这一系列愿望。在佛教轮回观念中,众生依据不同的业因招感不同的果报,根据业的善恶程度而流转于“三善道”或是“三恶道”之中。“但轮回有二要义:一为身死而灵不灭;二为惩恶劝善,颜夭跖寿,均在来生受报。”

摆脱六道轮回首先要进入天道中的最低一层——六欲天。《六趣轮回经》中详说了六欲天的业因:“乐修十善因,于他无损害,诸天常护持,得生四王天。于父母三宝,恭敬随能施,具忍辱柔和,得生忉利天。自不乐忿诤,劝他令和顺,纯善修净因,得生焰摩天。乐多闻正法,专修解脱惠,喜赞他功德,得生兜率天。于施戒诸行,自性常爱乐,起精进勇猛,得生变化天。是最上有情,具沙门梵行,增长解脱因,得生他化天。”六欲天的共同业因是行十善业、守戒、布施。

该窟东壁门北绘“七宝施贫儿”,画面中有散财观音一身,观音手中流泻出象牙、金钱诸宝物,下方一贫儿捧盘接收;门南绘“甘露施饿鬼”,绘施甘露观音一身,观音倾倒手中的净瓶,下方壁画不清,但隐约可见一人仰头而饮。

于是我们看到,北壁之后,来到东壁,描绘的是在前述窟主愿望的基础上,反映行十善业、守戒、布施思想的内容。其意义一是传教义,二是强调六欲天的业因。且上述《六趣轮回经》中强调了“恭敬随能施,具忍辱柔和,得生忉利天”,故而在北壁千手千眼观音的正大手中,以“合掌手”来表示“一切众生常相恭敬”的重要性,即它是通过行善“布施”进而“求生诸梵天上”的前提。

沙武田先生提出“敦煌各时代洞窟空间位置关系中,东壁门上所出现的题材往往具有时代特性或与洞窟中心思想关系密切”,可见东壁门上位置的重要性。该窟东壁门上方绘跏趺坐五方佛,虽大部分已漫漶不清,但根据该窟其他内容及仅存的图像特征可知其为显教的五方佛图像。显教的五方佛来源于卢舍那佛与四方佛的组合,而“四方佛是在十方诸佛的思想上发展起来的”。《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》中有:“今诵大悲陀罗尼时。十方佛即来为作证明。一切罪障悉皆消灭。一切十恶五逆谤人谤法。破齐破戒破塔坏寺。偷僧祇物污净梵行。如是等一切恶业重罪悉皆灭尽。”故而,东壁门上的五方佛应是对《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》相关经文内容的反映,也是对窟主行善的证明。除此而外,五佛“对进入此窟的礼佛者,具有加持消灾的作用;对离开此窟的礼佛者,则具有守护祝福的意义。”

因此,“乐善布施,救赎结债”是东壁主要表现的内容。为的是将尘世冤愆劫债因缘尽结,以便将来往生净土(图8)。

图8 莫高窟第3窟东壁内容图示

修行上品十善,并禅修入正定,方可生入天道中的色界天。比起六欲天来,色界天业强调“与定相应”。依据入定深浅的不同,又分为二级禅天、三级禅天和四级禅天。

该窟南壁所绘千手千眼观音一双手合掌于胸前,一双手捧钵于脐间,钵中置须弥山,一双手托持化佛于头顶,其余大手均不持物。

合掌手与顶上化佛手的意义在前文已有叙述,此处不再赘述。而关于钵中置须弥山的图像,应是根据相关经典的描述加以创造的:“钵中有百亿三干大千世界,百亿无色界, 百亿色界, 百亿六欲界, 有百亿须弥山、百亿四天下、百亿南阎浮提, 百亿娑婆世界。”

对于画家或画工来讲,要将三干大千世界、无色界、色界、六欲界、四天下、阎浮提、娑婆世界,这些要么抽象、要么复杂的内容表现在钵中是有一定困难的。唯有须弥山,较易于以图像化的视觉语言表现出来。同时,其宇宙中心的地位,恰好可以包含与容纳这些丰富的佛教宇宙内容。如此,便可用简单的图像表达复杂的意义。

这种艺术形象的创作方式,亦是符合艺术创作简化律的。格式塔心理学家通过大量有关视知觉的实验证明“人的眼睛倾向于把任何一个刺激式样看成现有条件下最简单的形状。”“当某件艺术品被誉为具有简化性时,人们总是指这件作品把丰富的意义和多样化的形式组织在一个统一结构中。在这个结构中,所有细节不仅各得其所,而且各有分工。”

另外,如前文所述,南壁“千手千眼观音”手中之钵反受“千手千钵文殊”图式影响。后者手中千钵图像的创造,“依据了《大日经》中释迦牟尼佛的三昧耶形——宝钵,因为《大日经》所讲的莲花胎藏界,与《梵网经》中所说的莲花胎藏世界是一致的,从此也可以看出塑造千钵文殊形象者的匠心所在。”故而,“千手千钵文殊”手中的钵便具有了“佛钵”的意义。而反借其形制的莫高窟第3 窟南壁“千手千眼观音”的手中之钵,除了是对经轨中“宝钵手”的体现外,更重要的意义应是具备“佛钵”的内涵。

据经文记载“佛念先古诸佛哀受人施法皆持钵,不宜如余道人手受食也。时四天王,即遥知佛当用钵,如人屈申臂顷,俱到頞那山上;如意所念,石中自然出四钵,香净洁无秽。四天王各取一钵,还共上佛:‘愿哀贾人,令得大福。方有铁钵,后弟子当用食。’佛念取一钵不快余三意,便悉受四钵,累置左手中,右手按之,合成一钵,令四际现。佛受麨蜜,告诸贾人:‘汝当归命于佛,归命于法,方有比丘众,当预自归。’即皆受教,各三自归。”

因此,“佛钵”从诞生之日起便具有超乎寻常的作用。除“四天王奉钵”之外,还有“降服火龙”“猕猴奉蜜”“度化鬼子母神”“阿育王施土因缘”等都与佛钵有关。在佛教中,佛钵“几乎成为不可或缺的教化工具”,亦是佛佛相传的信物,可收摄一切善恶之法。

而四大王天正好“居须弥四埵,皆高四万二千由旬”,莫高窟第3 窟南壁“千手千眼观音”腹部双手持钵的姿势,也与经中所述释迦“悉受四钵,累置左手中,右手按之”非常相似。

笔者认为,“钵中须弥”是画工将佛钵产生、佛钵的教化功能、传法思想、钵中的“百亿三干大千世界,百亿无色界, 百亿色界, 百亿六欲界, 有百亿须弥山、百亿四天下、百亿南阎浮提, 百亿娑婆世界”,均结合在一起后的具有创造性与象征性的图像。在此处,“钵中须弥”以千手千眼观音手中持物的形式出现,便具有了传递“行上品十善并禅修入正定”,以“生入色界天”“生入无色界天”,最终能“摩顶受记”,摆脱“六道轮回”思想的图像意义。(图9)

图9 莫高窟第3窟南壁内容图示

这种意义在该身千手千眼观音眷属的配置中也有体现。其眷属为“帝释天、梵天女(东侧),梵天女、婆罗门(西侧)”。整幅画面的两上角各绘手托供品,跪于云端的飞天一身。

笔者在前文中已说明,北壁千手千眼观音像中一手持“军持”,“若为生梵天者,当于军迟手”。“求生诸梵天上”已表明希望从“欲界”升往“色界”的愿望,因梵天属色界二十三天,是信奉佛法,修得上等禅的果报。

且帝释天与梵天在释迦诞生中有着重要的作用。据《过去现在因果经》载:“尔时夫人既入园已,诸根寂静;十月满足,于二月八日日初出时,……即举右手,欲牵摘之,菩萨渐渐从右胁出。……说是言已,时四天王即以天缯接太子身,置宝机上;释提桓因手执宝盖,大梵天王又持白拂,侍立左右。”

在与佛传故事相关的佛教艺术中,经常描绘帝释天与大梵天。此处千手千眼观音的眷属中绘制了帝释天却不见大梵天,但梵天女即梵天之妃。故我们有理由认为,此处眷属的含义,既包含了从“欲界”升往“色界”,亦因“佛钵”等含义的共同作用,强调了与释迦诞生有着相似内涵的“摩顶授记”后的“成佛”思想。至于画工为何未表现梵天,而是表现了梵天女,则可能是出于视觉艺术效果的考虑。

上文已提到须弥山的山体只包括了欲界,及欲界天中的四大王众天和忉利天。而钵中须弥,则包含了更为广泛的佛教宇宙世界的内涵。

故而,从北壁的须弥山,到南壁的钵中须弥的变化,应也是体现了独特的设计匠心。换句话说,依然是在这个场域中表现了某种内在关系与意义。这种关系,一是表现了通过“行上品十善并禅修入正定”可从欲界升往色界、无色界的因果逻辑;二是通过将须弥山纳入钵中,表现修行所达到的层级。这种表达,一方面与静心禅修者参禅悟道的层层深化相一致,同时也会影响“心理场”的不断变化与升华。

四、结语

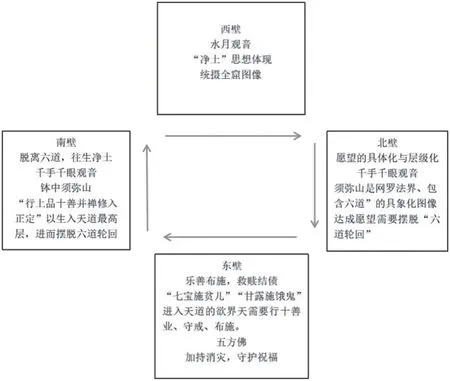

莫高窟第3 窟南北两壁的千手千眼观音手中的须弥山在诸多有关千手千眼观音正大手修法的经典中均找不到相关的出处,因此显示出了其独创性。在上文中,笔者论证了该图像在窟中的含义,并以此为切入点分析了作为一个“物理场”的莫高窟第3 窟四壁的内在逻辑关系。(图10)

图10 莫高窟第3窟各壁内容及逻辑关系图示

进入这个“物理场”的人会体验到所有事物都是一个内在统一的整体。佛国世界神秘的因果轮回,都落实到洞窟中用以表征这些因果的图式化形象,并进而对观者的心理产生影响,产生相应的心理体验。从而使“物理场”与“心理场”相关联。

在这样一个“物理场”中,从对“除病祛邪”的现实利益祈求,到对“摩顶受记”“往生净土”的心理期盼,是信徒对佛国“净土”的信仰。但“西方净土的存在及远近,全系人心之净垢;要实现净土就要除掉心中的十恶八邪;心中净土达到了,就能看到身外佛土,或者将身外直接变成净土。”

因此,“佛净土”终究化为“心净土”,现实中有求必应的心理期盼,终究被涤除心中恶念而取代,从而影响信徒日后的行为与信仰。从“布施行善”,到“禅修入正定”,再到“般若”的终极智慧。是不同行动者进入“物理场”后形成的不同层级的“心理场”,也是“物理场”向“心理场”的升华。