历史夹缝中的波兰与立陶宛

荣智慧

立陶宛首都维尔纽斯

分开欧洲大陆的界线,不是白香肠,而是白面包。

在第一次世界大战之前,德国和波兰、捷克、匈牙利一起,属于“吃黑面包”的中东欧国家—当时的德国知识分子没少认真阐释自己和“西欧”的区别,而现在的德国可是“理所当然”的西欧国家。

一百多年里,欧洲大陆内的界线,像重病患者的心电图一样剧烈波动。曾经处于同一个“帝国”内部的共同体,沿着语言、种族和宗教的缝隙,崩解成互不相容的“民族国家”;曾经喜爱同一种黑面包的国家,因为战争和屠杀带来的持久创伤,不再能够毫无负担地彼此面对。

波兰和立陶宛,这对曾经合并成波兰—立陶宛大公国的国家,拥有“欧洲最尊贵共和国”的辉煌,也有欧洲最灰暗的血腥记忆。20世纪以来,对前者的选择和阐述并不常见,因为不符合民族国家建制的需要;对后者的回忆依然刻骨铭心,邻国和历史的阴影互相交织。

这里能找到民族國家和帝国激烈碰撞的所有要素,而在此之外,人们已经找不到共同体的“想象资源”。

历史总是“重演”。

2月下旬俄乌战事爆发,德国的姿态相当审慎。如今,德国的能源极大依赖俄罗斯燃气输送管道“北溪2号”。这条“北溪2号”,一直让原本属于华约阵营的多国很不满。波兰的执政党法律与公正党在2016年时就说,“北溪2号”是新版《苏德互不侵犯条约》。

1939年的《苏德互不侵犯条约》,是苏联和德国在莫斯科签订的秘密协议。

该条约划分了苏德双方在东欧地区的势力范围,波兰、立陶宛成了大国博弈的牺牲品。牺牲的字眼分量尤其沉重,在华沙、克拉科夫、维尔纽斯……纪念碑、坟墓一个挨着一个,那是无数无辜的人用生命垒成的。

《苏德互不侵犯条约》签订50周年时,穿越爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛595公里长的路上,200万人手拉着手,为“欧洲人”高声歌唱。西欧的人已经很难想象,东边的人需要以多大的勇气,经历多大的绝望,来为一个属于“欧洲”的身份斗争。

又过了十年,波兰最先加入北约。在历史上,波兰曾是“最西方”的国家,1569年建立的波兰—立陶宛大公国,一开始就有共和选举制度,在现实中,波兰的“向西转”也最成功。

但过去不是这样。波兰—立陶宛大公国的“波兰本质”,强调萨尔马提亚人的东方气质,专门来对抗“西方”。

波兰—立陶宛大公国的“波兰本质”,强调萨尔马提亚人的东方气质,专门来对抗“西方”。

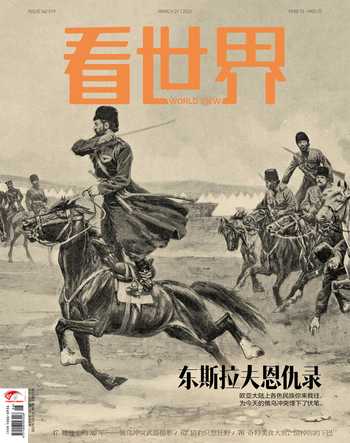

1939年,《苏德互不侵犯条约》签署现场

波兰的浪漫派作家反复提到的萨尔马提亚人,属印欧语系民族,也有人说是伊朗族裔,比希腊人更早到克里米亚居住,随后逐渐北迁。

这个概念自带神秘气息,在古代油画上,体现为穿着裙子的男人,奢华的东方图案,镶满饰品的武器,灌木丛一样茂密的辫子和胡子,波斯语的名字—这是属于波兰的文化自信。

特别是波兰“民族诗人”亚当·密茨凯维奇的诗歌,在19世纪复兴了萨尔马提亚崇拜。后来,只要哈布斯堡帝国和德意志推动的日耳曼文化即将得势,波兰人马上就抬出波兰贵族气派的渊源,萨尔马提亚服饰马上就会击退巴黎和维也纳的流行风尚。

最后一位被维也纳指派的利沃夫市长,为了表明自己的波兰身份,让人在他死后埋葬他时,给他穿上东方服装。

但是,密茨凯维奇不一定“属于”波兰。

就像曾属于波兰的弗罗茨瓦夫成了德国的布雷斯劳一样,波兰也从密茨凯维奇的“心脏”、诺贝尔文学奖得主切斯瓦夫·米沃什的故乡—维尔纽斯消失了。

维尔纽斯被斯大林划给了立陶宛,成了后者的首都。这里还留有巴洛克时代和德国经济繁荣年代的华丽建筑,有精致的街道、宁静的庭院、典雅的教堂、上好的餐馆,像每个角落时光静止的欧洲。

萨尔马提亚人后代的心理是复杂的:东方和西方都不是归宿,内部早已分崩离析。

1939年9月到1941年6月,波兰被杀害的公民中,大部分是学者、军官、政治家、文学家、音乐家。在这之后,才发生了真正的战争、城市的毁灭,以及大屠杀和流放。当代波兰作家安杰·史达休克曾说,他蔑视俄罗斯人,是因为他们把波兰人的民族特性发展到一个可怕的、不人性的程度;他蔑视德国人,是因为他们根本没有人性的一面。

“俄罗斯人对我们而言像动物或者魔鬼,而德国让我们想起机器和机器人,这就是当今欧洲萨尔马提亚人后代的心理状态。”

如果按出生地严格划分国籍,被波兰视为“民族诗人”、写出名句“立陶宛,我的祖国”的密茨凯维奇应该算白俄罗斯人。他生在新格鲁多克,镇上的人当时说意第绪语和波兰语。

维尔纽斯除了波兰和立陶宛要争,白俄罗斯人也将其看成“天然的首都”。

密茨凯维奇就读的维日诺大学所在地维尔纽斯,更是民族国家形成的最典型案例。

其他东欧城市,比如利沃夫和里加,都只有两个民族在争—波兰人和乌克兰人争夺利沃夫,拉脱维亚人和德国人争夺里加。而维尔纽斯除了波兰和立陶宛要争,白俄罗斯人也将其看成“天然的首都”。

第一次世界大战结束时,维尔纽斯有35份波兰语报纸,20份立陶宛语报纸,7份俄语报纸,5份意第绪语报纸,2份白俄罗斯语报纸。维尔纽斯的名字也一直在变,除了立陶宛语的“维尔纽斯”,还有波兰语的“维日诺”,白俄罗斯语的“维尔尼亚”,俄语的“维那”,意第绪语的“维尔纳”。

20世纪里,维尔纽斯至少有13次,从一国转入另外一国之手。

密茨凯维奇多变的“身份”,以及维尔纽斯多变的地位,最终都指向了多民族联合的“帝国”—波兰—立陶宛大公国的政治遗产。

14世纪,立陶宛大公瓦迪斯瓦夫二世·亚盖洛迎娶波兰公主,还打赢了条顿战争,两国关系愈发紧密。16世纪,“波兰王国”与“立陶宛大公国”在1569年经“卢布林联合”结合为波兰—立陶宛大公国。

波兰—立陶宛大公国,国土疆域辽阔,包含了今天波兰、俄罗斯、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、白俄罗斯、乌克兰、斯洛伐克和罗马尼亚等区域;民族众多,有波兰人、立陶宛人、捷克—摩拉维亚人、瓦拉几亚人、马扎尔人、鞑靼人、乌克兰人、白俄罗斯人、俄罗斯人、捷克人等族群;东正教、东仪教、天主教、犹太教、基督教并存;面积和人口均位于欧洲前列。

波兰—立陶宛大公国当时的政治制度也领先欧洲。“波兰选王制”本质上是一種贵族民主制—贵族共和制和选举君主制的混合,由众议院贵族控制的议会限制君主的权力,贵族有自由否决权。

这种制度是现代民主制、君主立宪制和联邦制的先驱,所以大公国也被称为“波兰第一共和国”。

大公国的两个主体国家—波兰王国和立陶宛大公国,原则上是平等的。波兰并没有对立陶宛实行过同化政策,但因为经济、军事、文化方面的优势巨大,成为了实际上的统治者。

立陶宛一开始具备相当的独立性,但由于各方面都和波兰差距太大,立陶宛贵族的语言和文化自动“波兰化”,以至波兰—立陶宛大公国治下,人们对“立陶宛”的认同越来越低。

其时,德国(普鲁士)、奥地利与俄国都未强势崛起,波兰—立陶宛大公国正于此创造了一小段“帝国霸业”。

17世纪中期,大公国进入政治混乱期,国势江河日下;于1772年开始,被三大强邻奥地利(哈布斯堡—洛林皇朝)、普鲁士王国和俄罗斯帝国三度瓜分,于1795年灭亡。

之后,任何试图恢复“大公国”荣耀的努力都是徒劳。

立陶宛民族主义的发展是其中最关键的一环,它融合了法国大革命以来的民族理念和德国浪漫主义思潮,经过密茨凯维奇在1830年代的改造,以及立陶宛民族活动家的概念取舍,诉诸中世纪历史而不是大公国历史的“国家起源”。由此,波兰和立陶宛走向了截然不同的命运。

20世纪早期,波兰革命家、继承立陶宛传统的政治家毕苏斯基,尽管多次宣称共和理念,却从没能得到波兰人和立陶宛人的认可。

1935年逝世后,他的身体被埋葬在克拉科夫的瓦维尔城堡,那里有历代波兰国王的坟墓,包括立陶宛大公亚盖洛的墓。然而,毕苏斯基的心脏被从胸腔里取出,安置在维尔纽斯的罗萨墓园,依照家族传统紧挨着母亲的坟墓。

毕苏斯基的“身心”分离,与立陶宛课本上密茨凯维奇的代表作《塔杜施先生》被删去所有波兰字样一样,象征着波兰和立陶宛难以挽回的分裂。

1990年代早期,波兰与立陶宛关系紧张。立陶宛学生要选一个民族历史上最耻辱的事件,得票最高的是1569年波兰和立陶宛成立大公国。

鲁迅是很推崇密茨凯维奇的,说他是“在异族压迫之下的时代的诗人,所鼓吹的是复仇,所希求的是解放”。

密茨凯维奇在一个体面的波兰上流家庭长大,母亲可能有犹太血统。他出生于1798年,19世纪初就读于维日诺大学。

当时沙皇俄国推行的是吸引地方精英的政策,而不是1863年之后的粗暴同化,因此,维日诺大学是其时俄罗斯帝国最大的大学,教学语言是波兰语,学生们有足够的能力消化波兰—立陶宛大公国的文化遗产。

波兰革命家毕苏斯基

电影《塔杜施先生》剧照

“立陶宛!我的祖国!”一句话里的三个实词,意义都发生过转变。

《塔杜施先生》是密茨凯维奇1834年流亡巴黎期间所作。诗歌讲述了立陶宛上流家庭的爱恨情仇,故事到1812年春天戛然而止。那时拿破仑的军队横扫立陶宛,直奔莫斯科。

诗中的立陶宛贵族青年加入了法国军队。这一点是有历史依据的,据说1812年加入拿破仑队伍的上层阶级青年中,有1/3是维日诺大学的学生。

密茨凯维奇的敌人,正是给他政府奖学金的沙皇俄国。

他的年代还没有民族主义的鼓动,他只是希望波兰—立陶宛大公国能够重建辉煌。

1830—1831年,波兰人对抗俄国统治的起义失败,维日诺大学关闭,学生四散,密茨凯维奇开始创作《塔杜施先生》。

今天,每一位波兰和立陶宛的学生都知道这首诗的第一句话:“立陶宛!我的祖国!你如同健康一般,只有那些失去你的人才懂得你的珍贵。”

实际上,“立陶宛!我的祖国!”一句话里的三个实词,意义都发生过转变。

“立陶宛”的意义,经历了人们对波兰—立陶宛大公国怀旧式的敬意,到渴望民族国家的转变。浪漫主义的修辞在1863年后,分裂成互相矛盾的民族主义版本。波兰联邦主义者、白俄罗斯爱国者以及后来的波兰与立陶宛民族主义者,都对这个词进行了有利于自己的阐释。

“我”代表的主体也变了。第一次世界大战结束,旧格局下欧洲大国的倾覆,开启了现代民族主义者、近代早期联邦主义者和共产主义者的全面竞争。波兰和立陶宛作为独立国家兴起,各存在了20年,白俄罗斯苏维埃社会主义共和国存在了7年。第二次世界大战、纳粹德国的“最终解决方案”和苏联的驱逐政策,则决定了波兰和立陶宛在20世纪后半叶的命运。

“祖国”的问题同样尖锐。在苏联的统治下,立陶宛文化同化了密茨凯维奇受教育的城市—维尔纽斯,实现了立陶宛民族主义者的梦想。

在波兰—立陶宛大公国从实体的崩解、再到内涵的崩解这不到200年的时间里,从对密茨凯维奇有意识的“选择”史上,人们能看到意识形态促成“想象的共同体”的重要作用。相同族群、语言和文化的社会未必会形成民族国家,但经过意识形态塑造和驱动的相同族群、语言和文化的社会,基本上都成为了民族国家或政治共同体。

责任编辑何任远 hry@nfcmag.com