关联标记与郭沫若早期新诗

任旭岚

(四川师范大学 文学院,四川 成都 610068)

中国现代文学的转型是从语言变革开始的。现代白话的生成与发展,顺应了时代政治、文化、思想、文学等转型与发展的历史潮流,也是影响中国诗歌进行现代转型的关键。现代白话是一种形成于“五四”前后的新体白话,“我们现在所通行的文体,自然有异于历来的文言,而严格的说时,也不是历来所用的白话。”[1]87它不仅吸收了古代白话、文言、外来语、民族语、方言土语等语言成分,还接受了西方语言体系的影响,体现了现代思想思维观念。而“白话入诗”的结果,不仅促进了诗歌语言工具的文白更替,而且还通过语言影响到了新诗在内容、形式、思维、审美等方面的变革与重塑,“现代诗歌语言不仅包括现代白话词汇,还包括组织语言结构的现代语义关系、标点符号、语言思维形态等,以上元素综合体现了现代语言观念。”[2]

而现代白话关联标记的广泛入诗是“白话入诗”的体现与结果。所谓关联标记[3]33,主要是指在复句中起关联作用,表示分句间语义关系的成分。它可以是独立的词、短语、形态或者语序、语调等。从表现形式来看,关联标记可分为显性与隐性,例如独立的词、短语、形态、语序等,本文所要讨论的关联标记主要是指显性的独立连接词,即“五四”前后在现代白话中较为通行的连词、副词、介词等。另外,关联标记不是五四时期才产生的,古诗中也存在着关联标记的使用情况,如“问渠那得清如许?为有源头活水来”中,“为”便是表因果关系的关联标记,用以解释说明正是因为有“源头活水来”,才能让水渠“清如许”。这与新诗中关联标记的使用情况相比,古诗中像上述使用关联标记的总体较少,它们更多的是需要读者在阅读时自行补充。在“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”中,该诗字面上并无关联标记的字样,但实际语义上却存在着一种因果关系,即因为“西出阳关无故人”,所以才要“劝君更尽一杯酒”。

与古诗不同,受科学思潮洗礼形成的现代白话诗语存在着大量关联标记入诗的现象。郭沫若作为五四时期新诗坛的弄潮儿,较早地创作了大量白话新诗。《女神》作为其收录总结“五四”白话新诗创作实绩的重要诗集,便已出现较多像连词、副词、介词等独立连接词式的关联标记广泛入诗的现象,并且运用较为成熟。这类关联标记在早期白话诗作中的出现,打破了传统诗歌在语义表达、形式建构和风格塑造上的范式和禁锢,符合现代人抒情达意的语义需求,顺应了散文化新诗体式的发展潮流,有利于抒发诗人的现代思想与情感,有助于形成白话新诗的审美规范。

一、关联标记与语义的逻辑表达

虽然关联标记的存在是新诗中较为常见的语言现象,但在中国传统诗歌中,关联标记的存在及使用一般具有词少、量少以及隐性等特征,这不仅与古典诗歌崇尚留白、含蓄、朦胧的审美趣味有关,还与作为古典诗歌语言的文言及其背后的语言思维有着密切联系。如果说现代白话(现代汉语)注重语法结构的完整和逻辑的严密,文言则具有另一套语言“逻辑”:语句之间,尤其是古典诗句中,意义和逻辑的联系常凭借“意合”来完成。古典诗歌语言有时为了表达的需要,会灵活地使用字句,而不像其他语言那样严格遵从以性、数、格、时、态、位等的形态变化。正如叶嘉莹在《王国维的文学批评》中所指出的:“中国语言的结合在文法上乃是极为自由的。没有过去、现在与未来的时态的区分,没有主动与被动的语气,也没有阳性与阴性及单数与复数的区分,而且对于一些结合字句的词语如前置词、接续词、关系代名词也都不加重视,一切都有着绝大的自由,因此在组成一句话时,主语、述语与宾语以及形容词或副词等都可以互相颠倒或竟尔完全忽略,而且在行文时也一向没有精密的标点符号。”[4]115

这种注重语言内在逻辑的现象背后,折射出的是汉民族长期存在的“模糊性”的思维方式。而在五四时期科学思潮广泛传播的背景下,汉语的发展吸纳了西方语言体系影响,进而在语言表达上追求明晰性、逻辑性、层次性、连贯性等,现代白话应运而生。这种白话语言工具对新诗的影响之一,便在于令现代汉语注重内在诗意的追求和事理表达的逻辑化呈现,从而形成以句为核心、注重句子之间关系的整体性思维特征。因此,现代白话诗语的意义表达必须以合乎逻辑的方式建构,追求语义表达的清楚明了、不生歧义,并强调语义各层级结构表达上的连贯性与逻辑性,语言的语法语用也逐渐规范化、形式化、严谨化。对于现代诗歌语义表达而言,这些关联标记的大量入诗,促使新诗句义表达更清晰、句群表义更复杂、篇章语义设计更具逻辑性,这也从侧面说明了现代白话是一种相对于文言更为科学、精细、严谨的语言工具。

(一)句义表达更清晰

诗句是诗歌表义中最基本而又相对完整的语义层级单位,诗句句义表达具有重要的意义。在古典诗歌中,由于受格律和朦胧、留白的诗歌美学等的影响,古诗中句子的构成多为实词性词语的搭配组合,而较少出现表明语法或语义逻辑关系的关联标记。例如,“浮云游子意”“枯藤老树昏鸦”等诗句并未直接使用关联标记,而是采用了名词性意象的并置,诗句的语义表达主要通过读者从并置的实词中进行联想、想象。这种写法的好处便在于通过这种不符合日常语言表达习惯所形成的语言的张力与朦胧,使诗歌生出一种特殊的诗意与美感。

随着诗歌语言的文白转换,那种追求诗意表达朦胧、含蓄的传统美学逐渐发生了转变。首先,现代白话是在科学主义思潮影响下生长起来的一种现代语言,其语言背后体现的是追求科学严谨、求真务实的现代思维和现代思想。其次,随着语言条件本身的转变,“意合”式的句法组织方式难以在白话新诗中畅行无阻。

从句的构成成分——词的层面讲,文言的单字多义容易造成诗歌语义表达的歧义,而随着汉语词汇双音化的发展趋势,现代白话中双音词、多音词增多,以前多种语义的表达由一个词承担的局面,转换为现在分摊到各个词汇,这种去中心化的语义平铺方式,抹杀了“字”的中心地位,诗人的注意力自然转移到整个句子当中。诗人在创作新诗过程中,不能再一味地站在“字”的角度去经营全诗,而是从“句”出发去完成每句的语义表达和全诗的谋篇布局。正因为此,诗人从前仔细斟酌词(字)与词(字)间的配合,而现在不得慎重考虑句与句间的衔接、段与段之间的关联。更何况,白话新诗在形式上篇无定句、句无定字,随着长句(长单句、长复句)的增多,使得新诗诗句语义表达更为繁难,尤其是当新诗中出现长复句,如果不依靠像关联标记等语言手段以及分行、分节等形式手段加以注明,该诗句的逻辑关系及句子间的逻辑层次便会变得晦涩难解。而当有了关联标记的参与,复句诗句间的逻辑关联和层次关系便会清晰可见、一目了然,诗歌也会呈现出一种清晰准确的语言美感。

因此,为了新诗句义表达的清楚明了,具有梳理句义及层次作用的关联标记与标点符号、分行、分节等语言及形式手段便大量出现在新诗之中。以下试举两种情形。一种是诗行内部复句间关联标记的使用:

空中的太阳,胸中的灯亮,

同是一座公司底电灯一样:

太阳万烛光,我是五烛光,

烛光虽有多少,亮时同时亮。

——郭沫若《心灯》节选

从主题内容上讲,该诗意在表达虽然自己的力量比较弱小,但并不影响自己有一份光便发一份热的热情和向往光明的乐观。其中最后一行诗用到了“虽”这一用来表示转折语义关系的关联标记。也正是有了这个“虽”字的提示,便于让读者了解到“我”虽然力量微小,但也有满腔热血、向往光明的这一层语义。而如果该行缺乏这一标记,则较难直接建立起“烛光”与“太阳”的语义连接,“我”与“社会”或“外界”的情感关联,诗行间的语义关系也缺乏一定的内在逻辑。故此处表转折关系的关联标记的存在,有利于联通上下文的语义关系,同时还有利于突出和强化“我”情感的表达。

另一种情况是超过一个诗行的复句间关联标记的使用:

梅花,放鹤亭畔的梅花呀!

我虽然明知你是不能爱我的,

但我怎能禁制得不爱你呢?

——郭沫若《瓶》第三首节选

该诗节后两行诗人直抒胸臆,慷慨激昂地表达自己对梅花的喜爱和赞美。此处,分行和标点已经从形式上帮助读者对该复句进行句义的区隔划分,诗人仍旧使用了“虽然……但……”这一表示转折语义关系的关联标记。这里转折关联标记的使用,不仅进一步明确了这一复句中分句间的语义关系,并且大大加重了该句的转折意味,从而将该诗节的情绪表达推向一个深度。由上述两首诗可见,关联标记及其他语言和形式手段在新诗中是基础而重要的语义逻辑区分手段,除了语义关系上的梳理,不同类型的关联标记还可以对诗句语义表达起到深化的效果。关联标记的存在对于准确表达诗人的思想和情绪具有不可或缺的作用。

(二)句群表义更复杂

句子是意义表达的基本单位,而句群是多个句子对同一中心意义的合力表达。一般而言,古诗尤其是部分诗体限定了诗歌的字数、句数,它们的句义表达便相对有限,即便出现复杂的语义表达,也较少使用像关联标记这样显在的语言形式标志,而代之以诗歌语句内容间的“意合”。随着现代白话成为新诗语言,新诗不仅打破了古典诗歌的形式束缚,也创造了一种散文化的自由诗体,大大增加了诗句的容量。在白话新诗中,诗句的字数长短无定,长诗句也大量增加,诗人不得不依靠语言及形式的手段对这些“膨胀”而“自由”的诗歌意群进行划分。又由于新诗中句子和诗行有着复杂的关系,一个诗节可以为一个句群(意群),一个诗节之间也可以存在好几个句群,还有可能一个句群的表达出现跨节现象等等。此处仅以一个诗节为一个句群的简单情况为例。关联标记在充满长句的新诗中的存在,它不仅有助于梳理一个复句内分句间的语义关联,同时还有助于清晰地表达句际间多重语义逻辑关系。当一个诗节中有多种类型的关联标记存在,那便意味着该诗节包孕着多重语义逻辑关联。例如:

我是个无产阶级者:

因为我除个赤条条的我外,

什么私有财产也没有。

《女神》是我自己产生出来的,

或许可以说是我的私有,

但是,我愿意成个共产主义者,

所以我把她公开了。

——郭沫若《女神·序诗》节选

节选部分在关联标记使用上的一大特征是多重关联标记的合用,呈现了该诗节复杂多样的语义关系。诗人采用了表明三种不同语义关系的关联标记,分别是表因果关系的“因为”“所以”,表选择关系的“或许”,表转折关系的“但是”。这几种表不同语义关系的关联标记组合在一起,反映了诗人内心情绪和思想思维的复杂活动和具体情形。“我”先是对自我身份进行了确认,随后用“因为”来作解释;紧接着又借“《女神》”来进一步说明:虽然它是“私有”的,“但是”为了成为理想的共产主义者,“我”愿意将之公开。此处明确表明了自己坚定的政治立场和思想信念。而如果缺乏这些关联标记,“我”的具体心路历程及思想上的坚定便难以被清晰揭示,诗语叙述也将流于平淡而缺乏句间的联系。

(三)篇章语义设计更有逻辑性

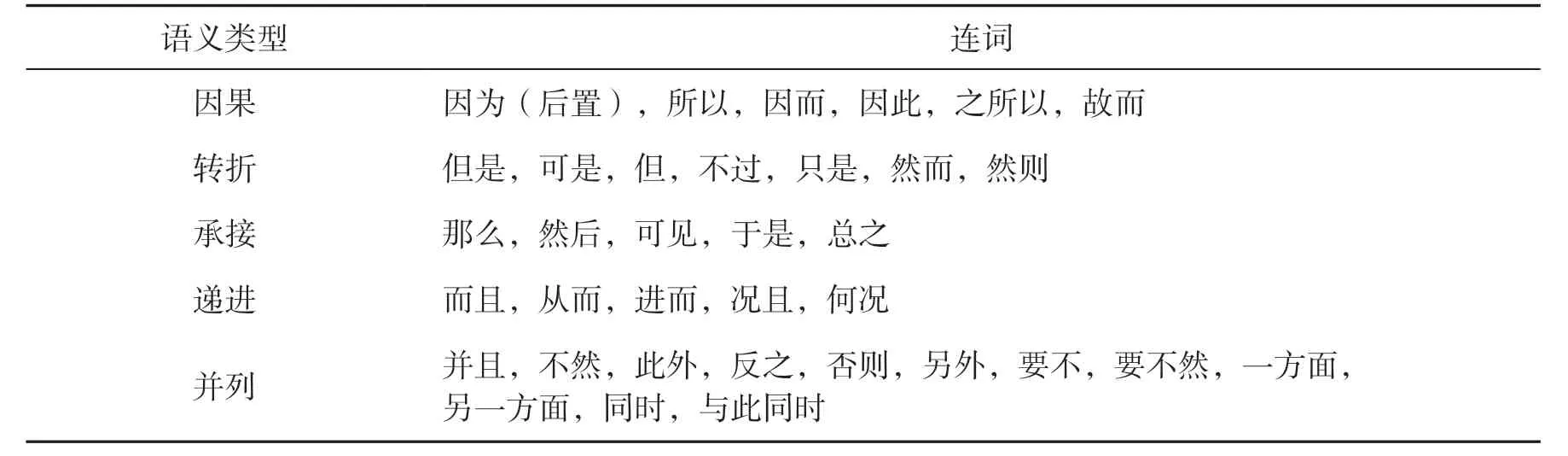

篇章是大于句及句以上成分的语义结构单位,是诗歌意义的综合表现形式。部分古诗在篇幅上相对有限,有时还按照“起承转合”的固定语义框架布局,如“起承转合”,故而在篇章结构的层次安排设计上相对简单。而由于自由体白话新诗篇无定句、句无定字,篇幅可长可短,尤其是在长诗增多、诗篇语义表达更复杂的情况下,如何清晰明了地将白话新诗的整个诗篇语义逻辑进行呈现,是一项新的挑战。这不得不提到关联标记的另一项功能。关联标记除了具有在复句中连接分句的功能以外,部分关联标记还具有全局连接功能。换言之,部分关联标记是可以用于指示篇章语义中的逻辑联系。一般而言,复句连词的主要功能在于标明逻辑语义,作用的范围较小;而全局连接连词连接的范围大,具有话语功能。这一部分关联标记的使用范围及情况较为特殊。有学者对此进行了梳理总结,现将具有全局连接功能的连词统计摘录于下,见表1。

表1 具有全局连接功能的连词[5]35

该书还指出上述表格中表因果、转折和承接的三类连词是使用频率最高的具有全局连接功能的连词。

在郭沫若的早期新诗创作中,他灵活地运用了这些以连词为主的关联标记来参与诗篇语义的组织建构中。而通过对这类全局连接连词的把握,有利于抓取整个语篇的中心含义。现以《前茅》中的《序诗》为例,进行简要说明:

这几首诗或许未免粗暴,

这可是革命时代的前茅。

这是我五六年前的声音,

这是我五六年前的喊叫。

在当时是应者寥寥,

还听着许多冷落的嘲笑。

但我现在可以大胆地宣言:

我的友人是已经不少。

——郭沫若《前茅·序诗》

节选部分在语义表达上非常简单,主要讲述了三层含义。第一层是第一节前两行,主要指出了那几首诗对于革命的象征意味;第二层是第一诗节后两行和第二诗节前两行,主要描写的是五六年前革命的发展形势和群众态度;而第三层为最后两行诗,侧重描写当下的革命形势和群众基础。此处连接后两层的关键关联标记是转折词“但”。“但”在该诗中作为全局连接词,不仅表明了革命形势和群众基础的前后变化,还流露出了“我”坚持革命的豪迈之情与拼搏精神:尽管从前的呐喊、呼叫应者寥寥、备受嘲笑,而如今情势已经发生变化,革命的情势已经逐渐壮大、友朋不少!可见,此处的“但”承担了在复句中表明分句转折语义关系的功能,而其实际作用已经扩大到对诗篇中转折语义逻辑进行说明。

二、关联标记与形式的灵活建构

现代白话入诗,冲决了古典诗歌的形式束缚,为新诗形式的建构提供了宽松、自由的语言条件。现代白话诗语中关联标记的使用,有助于破坏古典诗歌的对称性结构,增强新诗语法体系的严密性,扩充散文化诗句的容量,带来诗行、诗句的拓展变化,为诗歌的跨行、跨节以及现代诗歌综合性节奏体系等的建构奠定基础。郭沫若早期新诗中关联标记的使用,是诗人情感和思想表达与呈现的需要,影响着其新诗形式的节奏建设、分行建设,有助于诗歌内容与形式的和谐统一,使其具有鲜明的现代审美效应。

(一)促成意义节奏的建立

古典诗歌的节奏体系以音律为主导,古人对声律系统的钻研达到了一种极致,这也造就了古典诗歌音韵铿锵、声韵和谐的艺术特质。当诗歌语言实现文白转变后,语言条件更为宽松自由,不仅字数、句数超出了古诗的限制,而且语言的发音、声调等条件也发生了较大的变化,这便使得古典诗歌以音律为主的节奏体系在新诗中难以为继,白话新诗形成了一种综合性的现代、多元节奏体系。其中,新诗的意义节奏也逐渐形成。

“意义节奏是由诗歌语法或语义关系来进行切分的一种节奏类型。”[6]99这种意义节奏主要包括两种,一种是诗行内因语义自足或语法自足而形成的一种行内节奏;一种是在诗歌语篇中以诗行为基础的行间节奏。这种行间节奏的建立以每个诗行为基本的节奏单元(同时也是语义单元),行间节奏的形成主要在于,每诗行语义表达的内容与诗篇核心语义间的关联、紧密程度的强弱参差与反复。前者意义节奏的划分是以语法和语义关系组织为基础,并结合全篇音步形态而进行音步划分。由于意义节奏本身是以人感知到的意义段落而进行的节奏单位切分,不像近体诗受严格的音顿节律体系影响,故其节奏整体上是一种自然的语义段落分布,节奏也近于自然话语的节奏体现。后者的意义节奏是以新诗诗行为基础语义单位所形成的行与行之间的意义节奏变化。现在对这两种情况进行分而述之。

第一种是诗行内的自然语义节奏分布。随着诗歌语言由古代汉语向近现代汉语的过渡,词汇的双音化发展态势改变了古代汉语单音独体的音义结合形态,语法的严密化、逻辑化发展让诗歌的语义层级结构更加丰富,关联标记成为新诗中不可或缺的一部分。同时关联标记作为新诗语句容量扩张和语法体系更为严密的语言标志之一,它们的大量入诗令诗歌节奏的划分不能规避这部分的存在。关联标记连同现代白话诗语的其他语言特征,为新诗节奏建构应重视诗歌语义进行了铺垫。正是白话新诗有了在词汇、语法、语义等方面的变化,根据口语和意义的自然停顿而划分出来的节奏单元便成了意顿。它有着相对独立的、长短不一的时间停顿,其参差不齐的音节数难以形成语音上的等时性,从而形成一种贴近于口语、贴近于意义的参差不齐、自然灵活的节奏类型。现代诗歌的意顿节奏体系的出现,对突破古代诗歌的形式限制,令节奏进一步向自由化、口语化方向发展具有重要意义。此处的关联标记一般作为一个独立的意义节奏单位存在。试看以下例子:

梅花,/放鹤亭畔的/梅花呀!

我/虽然/不是/专有你的/林和靖,

但/我/怎能/禁制得/不爱你呢?

——郭沫若《瓶·第三首》节选

节选部分的文字按照意义的自然停顿进行了划分。此处的关联标记“虽然”“但”为意义相对独立的词语,故在节奏划分时让它们单独成为一个意义停顿。整首诗歌按照这样的方式切分下来,诗歌的节奏因意义的表达而有适当的停顿,符合人们对诗歌信息的读取习惯,有利于新诗形成自然的、符合口语习惯的意义节奏。

第二种为篇章语义层面的意义节奏变化。关联标记一般用于说明复句中分句间的某种语义逻辑关系。当以每个诗行的语义表达为一个语义节奏单位,以每个诗行与诗篇主题或话题核心的关联紧密程度强弱为变化形态,那么从篇章语义的角度来看,意义节奏可以被视为每个诗行语义单位与诗篇主题语义关联强弱的节奏表现。如果该诗行的语义表达与诗歌主题主旨十分接近,那么该诗行的意义节奏相对较强,反之则较弱。一般说来,诗行之中如果存在着部分关联标记,这样的诗行在语义表达上相比于普通诗行更具有意义程度上的起伏。以下以郭沫若爱情组诗《瓶》中的节选部分为例:

你手上的冰感呀,还留在我的手上,(弱)

你心上的冰感呀,又移到我的心上。(较强)

你虽是不关痛痒,我怎能不痛不痒?(强)

你虽是不痛不痒,我怎能不关痛痒?(强)

——郭沫若《瓶·第十首》节选

在该诗节中,第一诗行是一个简单的叙述语调,从触觉这一感官层面陈述“我”与“你”之间的联系,“我”对“你”的依恋,此时“我”的情绪较为平稳,所述内容与诗歌的爱恋主题关联较弱,故意义节奏较弱;第二诗行诗人的叙述从感官层面深化进入到了情感层面,陈述“我”对“你”单方面的思念,“我”思念愁苦的情绪逐渐加深,这也离“相思”这一主题越来越近,意义节奏同样加深;而最后两个诗行都采用了具有表转折语义关系的关联标记“虽……”,而后紧跟着表反问的“怎能”。这两个词连用,表达了较为强烈的意义反差,意在说明“你”虽然“不关痛痒”“不痛不痒”,但“我”的情感却深受影响。这样的安排将人物内心思想与情感的反复纠结与挣扎,通过意义节奏的较大变化而呈现出来。总之,节选部分的诗歌的意义节奏和情绪节奏呈现出由弱到强的变化过程,此处“虽”“怎能”等关联标记的存在对于情绪和意义的表达,具有较大的推动与强化作用,可见关联标记参与到了白话新诗的意义节奏建构。

(二)与诗歌分行互动发展

分行是白话新诗区别于古典诗歌的重要标志之一,也是新诗形式建构的重要诗艺技巧。它不仅关涉新诗的节奏建设、形式审美、传播接受、诗体建设,也关系到诗歌的语义表达。在新诗的语义表达方面,分行与关联标记的使用情况,大致可以分为两种。一种是利用分行取消部分关联标记的使用。由于分行本身具有对诗歌语义的区隔作用,故有时候分行的存在会取代部分关联标记的使用。比如《光海》一诗中最后两行,作者主要通过句式的重复和分行,来避免死板地使用关联标记,但诗歌的语义表达依然清晰。

十五年前的旧我呀,

也还是这么年少,

我住在青衣江上的嘉州,

我住在至乐山下的高小。

——郭沫若《光海》节选

另一种则是既采用分行又使用关联标记的方式来呈现诗篇中的语义逻辑关系。此时关联标记的位置比较灵活。在郭沫若的早期诗歌中,关联标记常置于诗行的行首,并且也是一句话或某个分句的句首。部分重要的关联标记,诗人常常将之置于诗行的行首,意在形成语义的突出。

但你总冷冷清清,

决不曾说到这件事来,

假如你明说是不爱我时,

也是有一个“爱”字存在。

——郭沫若《瓶·第三十八首》节选

节选部分中存在两重逻辑语义关系,一重以“但”为标志的转折关系,另一重是以“假如……也”为标志的假设关系。这种“分行+关联标记置于行首”的方式,十分利于语义的突出表达,让读者一目了然地看见诗行与诗句间的逻辑关联。此外,还有一些关联标记存在于诗句的中间位置,比如处于主语之后诗行之中。这种关联标记的位置安排方式在语义表达上虽不及前一种明显,但却更富于变化与深意,并为新诗的分行设置提供了多种的探索路径。关联标记与诗歌分行的关系既不是“非此即彼”,也不一定是“共进共退”,而是“和而不同”,它们可以为了诗歌语义表达与风格塑造需要而互动合作、各行所长。

三、关联标记与风格的个性化塑造

诗人对关联标记的使用情况,除了影响诗歌的语义表达和形式建构,同时也潜移默化地影响着诗人诗作个性化风格的塑造。在郭沫若的早期新诗创作中,关联标记入诗,有助于诗人情绪的渲染烘托与细致表达,呈现和揭示诗人的思想及其思维过程,从而促进郭沫若早期新诗形成既浪漫奔放又闪烁理性光芒的美学风格。

(一)对情绪情感的强化表达

在早期白话诗中,只重“白话”而缺乏诗性是其备受诟病的重要原因。基于此,郭沫若曾高呼:“诗的本职专在抒情”[7]47,强调抒情之于诗歌的重要性,认为人们的直觉、情调、想象等丰富的感性思维是诗歌重要的内容表达,并创作出了《女神》诗集这样的新诗奠基之作。关联标记的入诗,对于诗歌抒情特质的发掘具有独特的语言魅力。一方面,关联标记的广泛入诗,在文本的“台前幕后”共同营造了一个具有“自我意识”的、逻辑清晰明了、情感炽烈的“我”的抒情主人公形象;另一方面,多重不同类别关联标记的搭配使用,便于表达各类复杂多样的语义逻辑关系,这同样也利于阐释说明诗人曲折婉转的复杂情思。有时候,关联标记的恰当使用,伴随着譬喻、引用、比拟、夸张、反复、排比等现代修辞艺术的运用,使郭沫若的早期诗歌达成了语义、形式与审美的和谐,激发了新诗豪放热烈的审美新风尚。

在郭沫若的爱情组诗《瓶》中的节选部分,诗人大量运用了多种关联标记。这不仅彰显了诗人活跃的思维活动,也揭示了诗人不断变化的情绪情感。在诗歌之中,诗人的情绪变化与诗歌的篇章意义节奏的强弱呈现出一种正相关的关系。诗歌意义节奏的强弱变化也因为人物内心思想与情感的反复纠结与挣扎,而呈现出不同程度的变化:

你手上的冰感呀,还留在我的手上,(弱)

你心上的冰感呀,又移到我的心上。(较强)

你虽是不关痛痒,我怎能不痛不痒?(强)

你虽是不痛不痒,我怎能不关痛痒?(强)

我已经等了八天,你总是不写回信,(较强)

你真冷,真冷,真冷,比这寒天的深夜还冷!(强)

我如今跨着一个火盆,抚着我的寸心,(较弱)

我这将破未破的寸心,总在我胸中作梗!(强)

啊,我只好等到明天,我又怕等到明天:(较强)

明天也没有回信来时,那是多么危险!(强)

后天不是星期,或者她是没有空闲,(弱)

要到星期来时,她才有写信的时间?(强)

22 日夜

——郭沫若《瓶·第十首》节选

《瓶》组诗讲述的是一位男子与年轻女性缠绵纠结的爱恋故事。从节选部分的三节诗歌来看,几乎每个诗行或每一两个诗行间都会发生情绪与意义上的变化。第一节诗前文已经提到,前两诗行主要讲“我”对心上人的想念与幽怨由“手”及“心”,意义表达的强度和情绪变化的幅度较为温和。而紧接着两个表示转折的问句,将“我”内心对“她”的幽怨转换为直抒胸臆的抱怨与申斥,意义节奏达到了一定的强度;随后的第二节紧承前面的不满,道明了原来是她总不回信惹恼了“我”。第二诗行诗人连用三个“真冷”和一个比较级——“比这寒天的深夜还冷”,直观地表达了自己的强烈不满与委屈,情绪达到了一个宣泄的高点。倾诉完之后,诗人情绪有所回落,但仍然倾诉着内心的耿耿于怀;到第三诗节,“我”的怨恨与委屈已经大致宣泄完毕,于是又开始了对恋人来信时间的新一轮期待与猜测。这一诗节诗人同样运用了大量副词与连词,来精细刻画人物内心的前后担心与反复猜疑,呈现了沉浸在爱情中、饱受相思之苦的主人公“我”在思想与情绪上敏感、多疑、焦灼、反复的表现。为精准通过现代白话诗语呈现“我”的情绪变化,诗人重点通过采用多种副词、叹词以及表示并列、选择、转折等关系的关联标记,细腻、精准地刻画了主人公情感与思绪变化的过程,句号、问号、感叹号等标点符号的配合使用也增加了对诗句语气与语义的进一步呈现。联合整个节选部分看该诗在意义节奏上的强度呈现,节选部分基本是在一两诗行内完成一个“强弱”的节奏回环,并在“强弱强弱”的大趋势中继续发展,与前文的《凤凰涅槃》“序曲”舒缓的节奏变化相比,更显意义节奏变化的剧烈。

(二)对思想思维的逻辑呈现

关联标记的大量入诗,还推动了中国诗歌向叙事与哲理表现的现代多元路向转变。在古典诗歌中,关联标记的入诗往往能增加诗歌的哲理趣味。除了前面已经提到的“问渠那得清如许,为有源头活水来”,苏轼《题西林壁》中的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”同样如此。该诗中的“只”同样是表原因的关联标记,意在说明“当局者迷旁观者清”的道理,这增加了诗歌的思想趣味。在白话新诗中,关联标记同样被广泛运用着。它不仅便于标明复句内的语义逻辑关系,多重关联标记的搭配使用还利于条分缕析地表达复杂的思想及思维过程,从而让诗歌的主题表达更具有层次性、逻辑性、深刻性,更具有智性的光芒。郭沫若早期新诗中,除了进行浪漫奔放的抒情之外,也饱含他关于宇宙、关于生命、关于社会、关于民族等基本命题的探索和思考。关联标记背后所代表的诗句间语义逻辑关系,便是他思想思维的推进和发展过程的记录。

郭沫若早期新诗中表假设关系的句子特别多,以耳熟能详的《凤凰涅槃》为例:

你若是无限大的整块,

这被你拥抱着的空间

他从哪儿来?

你的当中为什么又有生命存在?

你到底还是个有生命的交流?

你到底还是个无生命的机械?

——郭沫若《凤凰涅槃》节选

节选部分诗歌中,诗人为探索生命的来处、生命的本质、生命的意义而接连发问。具体行文中,他用到了“还是”等表示选择语义关系的关联标记,用到了“若”等表假设关系的关联标记,来对生命相关问题进行追问和反问。这些关联标记,不仅展现了“我”的观点及思维变化,也从侧面勾勒出一个具有辩证思维、质疑精神、求真精神的“发问者”形象。

再看《外国兵》一诗。这是一首站在人道主义角度思考驻中国的外国兵生命境遇的诗歌。全诗以议论展开,一共分为七节,几乎每个诗节都至少具有一组关联标记的使用。例如第一节用到了转折连词来表明自己对外国兵属性的认知,即他们不是人而是被利用的机械,“我看你的面孔分明是一个人,/但别人却把你当成机械用了。”第二诗节继续补充说明这些外国兵是杀人的机械,并用选择连词“或”对之进行了细化,“你是那枪炮身上的一个机关,或是那枪炮是你的一个肢骸。”第三诗节诗人透过现象看本质,用表因果和转折的关联标记指出这些形同傀儡的外国兵实际上也是可怜人,“你有时还在市街上酗酒暴行,/因为你是枪械,谁也不敢抗争;/但其实你和我们一样的可怜,/你和我们一样是时代的牺牲。”第四节用了让步连词“仅仅”道明外国兵的生存真相,“你仅仅是资本社会的一个爪牙,/你何曾在捍卫着你们的国家?”。第五节用了转折连词“但”表明外国兵同样也属于弱势群体,“我们不消说是被人榨取的物资,/但你呢,又何尝不是被人榨取?”第七节中“不要……要”用了表选择关系的标记,“你不要永远只是做一个机械,/你要堂堂正正地做一个真正的人!”可见,通过这些关联标记的反复论证,作者全面地传达了对外国兵生存境遇的思考,全诗既传达了诗人对外国兵的同情,又传达了在这同情怜悯背后深邃的思想。

四、结语

总之,关联标记在郭沫若早期新诗中的运用对于诗歌的语义表达、形式建构和风格形成具有不同程度的作用。虽然创作中也存在着一些不够圆融的问题,譬如在部分诗歌中,郭沫若对关联标记的使用过于“程式化”“规整化”,还欠缺一些自如的变动,又或者是使用过多,容易引起审美疲劳等等,但这些为后续诗人的新诗创作与语言运用提供了经验教训。关联标记的使用虽非新诗的专利,但它体现了现代人重形式逻辑关联,重明白严谨的审美发展趋势。只有在诗歌中适当地运用关联标记,方可为新诗的发展增光添彩。