技术整合:数字技术推动行政村社区整合的机制研究*

熊万胜 徐 慧

一、问题的提出:行政村社区建设的困境

“中国农民的民主意识也只是限于村落范围之内,有时也穿过村落的壁障而达到行政村的范围,但到乡一级便是‘强弩之末’了。”(1)曹锦清、张乐天、陈中亚:《当代浙北乡村的社会文化变迁》,上海远东出版社2001 年版,第153—154 页。这是曹锦清和张乐天等人对中国农村社区范围的一个判断。然而,国家设定的基本治理单元和百姓所习惯的日常生活单元之间恰好重叠的情况是偶然的。从新中国成立以来的历史经验来看,一个乡镇管辖行政村的数量通常被控制在15 个以内;(2)熊万胜:《基层行政区划的管理幅度演变: 规律与启示——对一个县150 年区划演变的纵贯性研究》,《上海行政学院学报》2007 年第4 期。而一个行政村能够管理和服务的人口也不能太多,目前来看,全国各地行政村的平均户籍人口规模是1034 人。(3)根据国家统计局《中国农业统计资料1949—2019》与《2020 年中国统计摘要》统计数据测算。可是,当前我国自然村的平均户籍人口规模只有328 人,除了华北地区的河北、北京、天津和山东之外,各地自然村的平均户籍人口规模普遍要比行政村小很多。(4)根据住建部《2020 年城乡建设统计年鉴》对自然村人口与面积统计数据测算。也就是说,国家设定的基本治理单元和历史形成的日常生活单元之间存在着明显的规模落差,在南方地区,这个落差尤为明显。改革开放以来,农村人口的大量流动与向城市集中,(5)根据《第七次全国人口普查公报(第七号)》,2020 年底第七次全国人口普查数据显示,全国范围内常住人口城镇化率为63.89%,而户籍人口城镇化率则为45.4%。又进一步瓦解了农村社区建设的社会基础。可见,在行政村层次上从事社区建设很难得到生活世界内部逻辑的支撑,由此形成了如何在行政村层次上搞好社区建设的难题。

在传统中国,国家乡里治理曾经按照严格的管理幅度标准进行设计,但在实际操作中,由于国家的治理能力有限,并不能把自己的区划理想贯彻到底,地方政府在操作中往往还是要尊重自然村的规模合理性。(6)鲁西奇在研究了中国古代乡里制度之后认为:“无论制度规定以二十五家、五十家,还是以百家、百一十家为里(闾),在实际的编排中,里(闾、耆、大保、村寨、社、约、保、甲)必然以村落为基础,或以一村为一里,或合数村为一里,或将一大村(包括城邑)编排成若干里。”参见鲁西奇:《中国古代乡里制度研究》,北京大学出版社2021 年版,第754 页。在1949 年以后,国家治理能力增强了,贯彻国家的区划设计的能力也增强了,由此引发了理想和实际之间的巨大张力。在人民公社时代的早期,这个张力一度达到了极致,国家强行推进了基本核算单位的升级。经过惨痛的教训之后,中央政府决定将基本核算单位固定在生产队层次上。在南方很多地区,生产队和自然村的范围是重叠的,形成了“以村为队”的模式,(7)张乐天:《告别理想: 人民公社制度研究》,上海人民出版社1998 年版,第74—88 页。在北方,很多大队和自然村是重叠的。结果,无论南北,都形成了对于自然村社区的更多的尊重。然而,上级政府要求管理更便利,一直在推动所有制升级,提升了生产大队的地位;在发展社队企业的过程中,生产大队显示出集中资源谋发展的优势,进一步提升了自己相对于生产小队的权力和地位。

实际上,中国特色的村民自治就是从自然村层次上开始探索的。1987 年版本的《村民委员会组织法》第七条规定: “村民委员会一般设在自然村;几个自然村可以联合设立村民委员会;大的自然村可以设立几个村民委员会。”这个规定对自然村社区还是相当尊重的,但是在1998 年修订版《村民委员会组织法》中,这一条却被删去了。在2000 年后,各地启动农村社区建设试点的时候,有些地方也很注重自然村社区的建设。(8)江西省农村社区建设探索可以追溯到2001 年的村落社区建设。参见胡晓:《农村社区建设在这里悄然起步》,《中国社会报》2006 年10 月26 日;唐咸富:《亟须界定的农村社区建设框架》,《中国社会报》2006 年11 月16 日;朱勇、孙玉琴:《农村社区建设试点经验综述》,《中国民政》2007 年第4 期。2006 年启动的社会主义新农村建设是以基础设施建设为中心的,因此,也自然而然地再次尊重了作为日常生活主要物理空间的自然村。同年召开的十六届六中全会通过的《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》第一次向全社会明确提出,要积极推进农村社区建设。在这个全面推进的农村社区建设过程中,基础设施依然被看作一个重要方面,但党的建设和公共服务的重要性是不言而喻的,此类工作的基本单位是行政村而非自然村。很自然地,农村社区建设再次出现了向行政村社区为主要单元的转移。(9)黄家亮:《基层社会治理转型与新型乡村共同体的构建——我国农村社区建设的实践与反思(2003—2014)》,《社会建设》2014 年第1 期。

2004 年以来,中共中央连续出台了17 个一号文件,在每一个文件里都高度重视农村社区建设,尤其是以行政村为基本单元的社区建设。大量的组织资源着力于乡村,大量的各类资金投入乡村。然而,多年下来,行政村层次的社区整合依然乏力,集中体现在于行政村层次的公共性与社区认同依然是薄弱的,这在南方自然村规模较小的地区尤其明显。(10)赵德余、方志权:《农民观念中的乡村发展及其公共性问题——关于发达地区乡村农民的田野调查及其对社会主义新农村建设的政策含义》,《中国农村观察》2007 年第4 期;吴理财:《农村社区认同及重构》,《中共天津市委党校学报》2011 年第3 期;谢安民、薛晓婧、余恺齐、高雯:《重建乡村共同体:从村民自治到社区自治》,《浙江社会科学》2017 年第9 期。行政村社区逐渐地滑向了“无主体的熟人社会”。(11)吴重庆:《无主体熟人社会及社会重建》,社会科学文献出版社2014 年版,第169—177 页。在乡村振兴战略被写进了《中国共产党章程》的新时代,如何搞好行政村社区建设成为了更加紧要的问题。乡村治理的振兴是乡村振兴的核心内容,(12)熊万胜:《试论乡村社会的治理振兴》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2019 年第3 期。行政村社区建设不仅直接地体现在生态宜居、乡风文明、治理有效方面,也与产业兴旺、生活富裕有着密切的关联。因此,我们需要建构研究行政村社区建设新视角,从既有的实践探索中发现具有普遍意义的新规律。

二、技术整合及其分析框架

(一)关于技术整合的广泛实践

数字技术通常需要以互联网为载体,互联网是为方便人际沟通而生的,人们对于这类技术在社区建设乃至更广泛的社会建设中的积极作用寄予了厚望。在互联网技术诞生地美国,传播学的学者们最早注意到,人们基于网络互动形成了赛博空间(Cyberspace)与虚拟社区(Virtual Community),这不仅是一场媒介革命,更带来了社会组织方式的变革。(13)Kendall L., “Community and the Internet”, in Mia Consalvo and Charles Ess (eds.),The Handbook of Internet Studies, MA, Oxford,The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex:A John Wiley & Sons, Ltd.,2011,pp.309-325.尤其随着移动网络与社交媒体的发展,政治学、社会学、管理学等多个学科也逐渐注意到了虚拟空间的重大意义,进而开始探究线上社区给现实社会带来的影响。普特南早在2000 年初就注意到了互联网对美国社会的积极与消极影响,进而一针见血地指出,应将关注的焦点集中在如何使用互联网加强真实社区已经衰落的组织联系,使之发挥增强社会资本的潜力。(14)罗伯特· 帕特南:《独自打保龄——美国社区的衰落与复兴》,刘波等译,北京大学出版社2011 年版,第206 页。通过对加拿大多伦多互联网基础条件较好的远郊社区一项长达两年的人类学观察,Hampton 和Wellman 指出,互联网的使用以非常低的成本使邻里关系得到发展,提高了集体行动的效率,使社区组织的空间、时间等障碍得以克服。(15)Hampton K., Barry Wellman ,“Neighboring in Netville: How the Internet Supports Community and Social Capital in a Wired Suburb”,City & Community,Vol.2, No.4, 2003,pp.277-311.有研究者发现,互联网的使用对美国社会的社区参与和社会联系也有积极影响,互联网用户更可能参与社区当地活动或成为组织成员在地方事业中发挥领导能力。(16)J. Stern M., Don A. Dillman, “Community Participation, Social Ties, and Use of the Internet”,City & Community, Vol.5, No.4,2006, pp.409-424.互联网时代,社交网络的覆盖面扩大,可能使这种群体关系较为松散,但移动互联网和手机可以通过用户随时随地的即时性联系,创造一种新的紧密性的本地联系,(17)Ling R. ,“Book Review: Networked: The New Social Operating System by Rainie, Lee and Wellman, Barry”,Journal of the Association for Information Science and Technology,Vol.65,No.9,2014,pp.1944-1947.在不牺牲面对面互动的前提下,帮助人们建立、管理、维护大量庞杂的个人联系。(18)Chayko M., “Networked”,Sociological Forum,Vol.29,No.2,2014,pp.517-521.基于Facebook等移动社交媒体,欧美社区中出现了成员为邻里居民、嵌套在社区内的在线邻里网络(Online Neighborhood Networks),这类自组织形式的ONN 能够通过调动个人在线社区意识、参与在线邻里行为产生邻里社区感,从而形成社区意识,发展邻里关系。(19)Meulenaere J. D., Bastiaan Baccarne ,Cédric Courtois, Koen Ponnet, “Disentangling Social Support Mobilization via Online Neighborhood networks”,Journal of Community Psychology,Vol.49,No.2,2021,pp.481-498.

在中国,将数字技术运用于实体社区建设首先是从城市开始的。自“十二五规划纲要”提出要“加快社区信息化建设”以来,许多发达地区的城市社区开始了基于实体社区的社区信息化建设,突出体现在各地对基层社区网站的建设,形成了与社区实体空间并行的虚拟社区空间,为社区组织和居民的互动创造了新平台,为社区服务提供了方便。(20)相关内容可参见王颖:《信息化改变社区》,社会科学文献出版社2012 年版,第278—283 页。

近些年来,从城市而起的技术整合手段也越来越广泛地被运用于农村地区。各地展开了大量的乡村治理数字化实践,国家也颁布了一系列乡村数字化建设相关政策文件,进行了相应的顶层设计。《数字农业农村发展规划(2019—2025 年)》颁布以来,国家在网络技术的基础设施、制度供应等方面对乡村进行密集导入。根据2020 年中央网信办与农业农村部联合发布的《中国数字乡村发展报告》,我国乡村治理数字化水平大幅提升,互联网政务平台正加快向农村延伸,(21)《中国数字乡村发展报告(2020 年)》,中华人民共和国农业农村部网,http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202011/t20201128_6357205.htm, 2020-11-28。以村务微信公众号、APP 为载体的“互联网+村务”平台大量涌现,如上海宝山的“社区通”、浙江嘉兴的“微嘉园”、南京栖霞的“掌上社区”等。(22)闵学勤:《掌上社区:在线基层治理的探索》,《学习时报》2017 年1 月23 日。同时,全国范围内有很多行政村的村民在政府主导下,或在自发组织下建立了村民微信群。(23)相关情况可参见《河北枣强:“村务公开”微信群实现全覆盖》,新华社,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684839430895052066&wfr=spider&for=pc, 2020-12-01;《村级微信群 农村“万能通”》,法制现场,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1688586379181831785&wfr=spider&for=pc, 2021-01-11;《农民入监督微信群“盯”村务》,农民日报,http://szb.farmer.com.cn/2020/20200917/20200917_005/20200917_005_5.htm, 2020-09-17。微信群与政务公众号等平台既便于群众更直接地、自下而上向政府表达多样性的诉求,也便于政府更精细地、自上而下对群众的需求做出回应。(24)熊易寒:《用户友好型政府: 互联网如何重塑国家与社会关系》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2020 年第6 期。网络空间塑造了政府条块部门、村级组织、社会机构、群众等多主体共同在场的“行政外生型”场域,为“整体性治理”提供了条件,也为村民积极参与社区自治提供了可能。(25)苏运勋:《乡村网络公共空间与基层治理转型——以江西省赣州市C 县村务微信群为例》,《中共福建省委党校( 福建行政学院)学报》2021 年第1 期;门理想、王丛虎:《“互联网+基层治理”:基层整体性治理的数字化实现路径》,《电子政务》2019年第4 期。同时,网络技术在线下社区中的嵌入使用,也促进了村庄公共空间的重构,为社区集体行动提供了组织条件,促进了空心化村庄共同体的线上建构。(26)吴海琳、周重礼:《微信群对乡村公共空间的重构——以D 村“行政外生型”网络空间为例》,《河北学刊》2020 年第4 期;冉华、耿书培:《农村社会变迁中村落共同体的线上建构——对宁夏中部Z 村的考察》,《开放时代》2021 年第3 期。

从国内外的实践来看,数字技术的使用确实是行政村社区建设的一种可行方案。值得进一步探究的是,作为一种新型整合方式的技术整合究竟是如何在行政村社区建设中发挥出有效作用的?其中存在怎样的一般规律?接下来,笔者将借鉴相应的理论资源,综合行政村社区建设的实践经验,发展出一个关于互联网技术促进社区整合的分析框架,为社区建设中的技术整合现象提供理论分析工具;然后以一个村庄的技术整合实践为个案,运用这个分析框架来说明技术整合行政村社区的实践机制。

(二) “系统-社区-生活”的分析框架

既有的行政村社区研究往往是在“国家-社会”或者“制度-生活”(27)李友梅等:《中国社会生活的变迁》,中国大百科全书出版社2008 年版,第3—18 页;李友梅、黄晓春、张虎祥等:《从弥散到秩序:“制度与生活”视野下的中国社会变迁》,中国大百科全书出版社2011 年版,第7—14 页;肖瑛:《从“国家与社会”到“制度与生活”:中国社会变迁研究的视角转换》,《中国社会科学》2014 年第5 期。框架下进行的,但是,互联网技术与国家有关,却独立于任何国家政权,技术需要在制度规范中发展,却可能替代制度,所以研究技术整合需要分析框架的创新。一般来说,技术和国家、资本等共同属于社会系统中的现代性因素,也是不同于社会因素的系统因素,因此,哈贝马斯所关注的系统与生活世界之间的张力,为我们提供了理解技术整合的思路。

“系统-社区-生活”的分析框架是由笔者近期提出来的,(28)熊万胜:《聚落的三重性:解释乡村聚落形态的一个分析框架》,《社会学研究》2021 年第6 期。主要是借鉴了哈贝马斯在《合法化危机》一书提出了“系统-生活世界”的二分法,并做了调整。这个框架基本延续了哈贝马斯对于系统的理解,认为系统表现为控制与规范性的强制力量,它包括国家权力、资本体系、基础设施网络和互联网技术等;但我们对生活世界的理解与哈贝马斯有所不同,哈贝马斯的生活世界的重心在于公共领域,“系统-社区-生活”框架的重心则在于私人生活。政治系统借助于技术力量希望到达的是私人生活领域的深处,我们党的群众路线的工作方式也是希望直面每一个有差别的个人,社会中介力量虽然也很重要,但它们不可能发挥主导作用。中国社会中的私人领域是敞开的,其中确实存在一些公私不分的色彩,但这不等于说整个社会就可以直接化约成所有个人的组合,其中必定还是会存在一些条线、层级、中介或者节点。国家本身就是多层次的,它是一层层地触及千家万户的。恰好在乡村社会千家万户的门槛外面,行政村社区成为一个集基础性和综合性于一身的层次。所以,在做行政村社区研究的时候,必须至少在系统、社区和生活三个层面上展开分析。

在“系统-社区-生活”的三层分析框架中,技术整合机制包括以国家制度性力量为主要代表的系统整合、以公共社区为建设目标的社区整合,以及社区中的家庭与个体日常生活运行所需要的生活整合。这三种整合机制在行政村社区场域中同时并存,然而,考虑到不同区域、不同发展程度等具体条件制约下村庄的实际差异,三种技术整合的机制也存在着主要整合动力的转化与更替。接下来,本文希望借助这一分析框架(如表1 所示),为技术手段整合行政村社区的实践机制与路径理出一条相对清晰的思路。

表1 “系统-社区-生活”视角下的技术整合机制

(三)案例简介

2021 年2 月和8 月,笔者先后在浙江省龙游县X 镇B 村进行了为期15 天和10 天的实地调查。龙游县县域总面积1143 平方公里,全县人口40.4 万,该县在浙江省内走在数字化改革探索的前列。早在2018 年,县大数据局就牵头成立了“龙游通”电子村务平台,并在全县范围内推广。B 村位于龙游县的南部X 镇,距离县城约为22 公里,是与镇区和镇工业区相连的镇郊村,全村共354 户,1495 人,常住人口占户籍人口的70%左右。 2008 年,B 村由3 个空间相对不连片的行政村合并组成,涉及低山盆地、丘陵、山区等多个地形区。

调研过程中,笔者采用了观察法、访谈法等资料收集方法。通过对1 名“龙游通”运营项目经理,X 镇2 名相关乡镇干部,B 村9 名村干部与35 位老干部、小组长、普通村民等共47 名对象的访谈,在经验上对B 村“龙游通”电子村务平台与各类政务APP 在村级的应用,村干部工作群、村民群等各类线上社区进行了整体把握。此外,笔者还采用了网络民族志的方法,在2021 年2—8 月期间,以观察员的身份对B 村村民微信群中的线上交流情况进行了为期半年的历时性观察,采用内容分析法对村庄线上社区进行了深入了解。通过对上述一手观察与访谈材料的质性分析,以及对B 村村民群中的聊天记录等文本材料的文献分析,深入探究B 村网络技术手段整合行政村社区的微观机制。

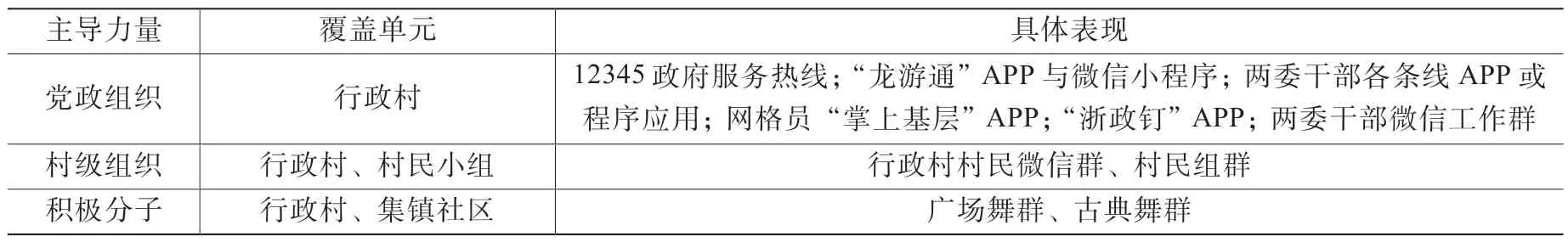

调研发现,B 村村级线上社区组成要素繁多,形成了一个“群群共生”复杂生态。为了尽可能全面地展现线上社区的经验,笔者按网络技术的主导力量差异对B 村线上社区的生态结构及表现进行了大致梳理,具体如表2 所示。

表2 B 村线上社区的生态结构及表现

三、系统整合:行政社区的系统强化

(一)工作联系与线上沟通机制

随着大量治理任务的下沉,技术手段的使用强化了政府科层组织内部跨层级跨部门的条块联系。网络办公与社交软件在村级治理中的应用为镇村之间实时沟通联系提供了可能。在B 村,这突出表现为村干部“浙政钉”APP 和微信中的各种线上工作群。通过镇级身份认证,B 村村干部、网格员有权限使用“浙政钉”APP,并可以根据上级任务需要,在科层组织网络中与省市县乡打通条块关系,临时性地因事建群或常态化地因需建群,沟通协调以推动各项工作的落实、难题的解决。镇村干部联络沟通的块块群以及跨越镇村两级以上的条条群,都增加了村干部向上的工作与联系渠道,为科层组织内部迅速沟通协调提供了支撑。B 村村干部在“浙政钉”APP 和微信中的工作群数量相对较多,且存在一定的交叉和重合。如表3 所示,B 村8 个村干部与网格员平均每人有23.1个工作群,两个应用程序工作群加总之后,群最多的村干部有42 个群,最少的也有16 个群。由于微信的用户门槛较低,任何人都可以接入使用,因而成为了B 村村干部上情下达、开展工作的重要载体。B 村村干部还推动成立了B 村党员群、村民代表群、积极分子群等,尽可能地吸纳人员协助村级工作开展。

表3 B 村7 位村干部、1 位网格员工作群数量统计(单位:个)

进一步对B 村村干部工作群的使用情况进行分析,按照村干部工作群日常使用频率并参照各个工作群内消息发布频率,可以将工作群分为长期活跃群、周期活跃群(含定期与不定期工作群)、短期活跃群(为短期或临时工作而建的群)工作群。经过统计,B 村村干部平均在“浙政钉”与微信中长期、周期、短期活跃工作群比例均为3∶5∶2。长期、周期活跃群为村一级向上整合提供了有效的纽带,降低了沟通联系的组织成本。临时性短期活跃群则缩短了科层组织应对突发性事件的反应时间,增强了上下协调工作的及时性与灵活性。

(二)技术导入与制度匹配机制

“龙游通”APP 是龙游县地方政府在数字化治理过程中的创新,在笔者调研期间,该应用程序是村级治理过程中重要的数字化技术工具。起初基层干部由于治理需要开发出“龙游通”APP 1.0版本——“村情通”,之后该应用程序经历了在全县范围内村社区的导入过程(如表4)。为方便村民关注与了解村务、寻求村级帮助,地方政府将全县农村的三务公开、村民信箱以及各类信息通知等工作都整合进“龙游通”的功能应用中,设置了“村情管理”、“村务应用”、“党员先锋”等9 个大版块与若干小版块。 2017—2018 年“龙游通”程序与2021 年“龙游通”APP 两次向各村推广的过程中,县乡村干部通过多轮线上线下培训与多个“‘龙游通’信息交流群”互动学习,目前各村都能确保至少有1—2 名村干部或网格员将数字技术与村级工作融汇、打通。B 村有1 名镇聘村用的专职网格员,负责“龙游通”后台的管理工作。

表4 “龙游通”APP 数字技术平台的导入过程

行政村范围内,除了“龙游通”APP 等电子村务平台与“浙政钉”群、微信工作群等网络平台的技术供应,地方政府同时也匹配与设置了相关配套制度以在基层治理中协同发挥作用。在村级层面,这表现为县乡层面对村级工作数字化提出了各项要求,设置了各种任务,制定了对应的考核标准。

按要求,B 村在“龙游通”平台上每周需要根据工作要求发布“村情动态”信息1 条,每月至少需要发布财务、党务情况各1 条。B 村村民任何需要村级帮助解决的问题与困难都可以在“龙游通”APP 的“村民信箱”栏目中以公开或匿名信件的形式上报反映。“龙游通”APP 的智慧党建板块,要求村干部每月完成“两委联格”子版块下的11 件“微事快办”、2 件“难事协办”,要求村内联户党员在“党员联户”子版块上报其结对农户走访情况,每月1 次。在技术与制度的密切配合中,治理程序走向规范化与智能化,村级组织在治理结构的扁平化过程中强化了系统力量,以社区治理推动社区建设。

我们一般每周二开完联村干部与两委干部周例会之后都会把相关内容发布在“龙游通”的“村情动态”上面,各类消息每周或每月发一次都是有规定的。发布消息会好一点,有些消息回复或者是任务领取需要更及时,超期回复或者解决都不行。像村民有意见反映到“村民信箱”,村里必须在3 天之内对村民的问题进行匿名或公开回复,要是一旦超时未完成任务,系统就会自动上报到镇级,然后由镇级再来催我们村里解决问题。等镇里来找我们,就会影响村里这块的排名和评分了,所以我们一般都会积极关注村民反映的问题,或平时留意可能造成矛盾的冲突,及时解决问题。 (YYX-20210220(29)“YYX—20210220”是依据访谈对象及访谈时间所整理的访谈材料编号,下同。)

四、社区整合:公共社区的认同再造

(一)公共社区的成员认同基础

2017 年底,为方便向村民通知信息,B 村网格员基于行政村范围成立了村民微信群“小康生活发展群”(以下简称“村民群”)。近两年,B 村四组、十二组2 个村民小组也成立了各自的线上小组群。截至2021 年8 月30 日,村民群中共有群成员484 人。村民群作为实体社区之上的线上社区,其范围以行政村为界限,其成员以本村村民为主,能够实现在地社区中社会关系的脱域与复嵌。

线上村民群与线下的实体社区的成员构成具有较强的耦合性。如表5 所示,B 村实体社区有家庭户数量354 户,线上社区内部的成员包括户籍在村村民452 人,每户都至少有1 名家庭成员在村民群中。其中,线上村民群成员中常住人口约380 人,占群成员比重约为78.51%,而B 村实体社区中常住人口比例约为70%,村庄常住人口更倾向于加入线上社区中。线上、线下社区中成员身份耦合度高,线上社区常住人口比重较大,使社区成员更倾向于关注共同生活社区的公共事务与地方信息,相当比例的社区成员在B 村中过着一种线上线下社区交织互构的双重生活。

表5 B 村实体社区与村民群人员构成差异

此外,村民群是积极分子社区、中青年和低龄老年人社区。B 村村民群半内发言总数排名前十的群成员中有9 人为常年在家或“白加黑两栖模式”,他们总计发言2089 条消息,占半年4283 条有效群聊消息的48.77%。这其中有3 个现任村干部,2 个卸任村干部,以及5 个普通群众。常住人口关注线上各类消息及其对现实生活的影响,因而在村民群中也表现得更活跃。为期半年的群聊消息中含347 条语音消息,其中100%都是以当地方言来沟通的。共同在场的同一生活社区成员,基于方言强化了共同地缘认同,奠定了公共社区建设的基础。

(二)议题设置与影响扩散机制

在村民群这一线上社区中,以村干部为主体的议题设置与引导,激发了村民主体间的沟通与交流,从而在各主体的互动基础上协同推动了社区公共性的再生产。基于对B 村村民群半年的在线民族志观察,同时以村民群消息来源与语义性质为依据,对这半年来村民群中4283 条有效群聊内容的整理分类,如下图1 所示。B 村村民群中两委干部发布的通知消息占所有群消息的17.4%,村民向村干部咨询或寻求帮助消息占11.7%,其余村民之间的互动交流消息、地方新闻等分享类消息、村民之间的投票拉票消息、广告招聘消息分别占了总群聊消息的28.5%、29%、9.5%和3.9%。村两委干部出于村级工作的需要在社区群发布的消息及与村民的咨询求助信息占到了群消息的近三成,村两委的干预和参与对促进线上群的互动具有重要意义。同时,以村民为主体的群消息占到约七成,且其中的许多信息分享类议题具有在地化性质,能够激起本村村民的地域认同,从而扩大了村民公共讨论的范围。村民微信群将“身体不在场”的村民聚集在村民群的新场域中进行交流,增强了主体间的互动,为社区整体的公共性再造提供了可能。

图1 B 村半年内各类群聊信息占比

村民群作为一个孕育与形成公共议题的新场域,离不开村干部作为国家的村级代理人的议题设置与秩序维护,同时也需要村民的注意力投入和公共参与。当线上社区的成员对日渐熟悉的社区关注程度与参与意愿达到一定程度时,他们的行动就可能从线上社区进行扩散,进而传导至更大社区范围,影响更多个体。 2021 年2 月30 日至8 月30 日,经过我们对村民群历时半年的线上观察与村干部介绍,B 村发生过1 次从线上社区影响至线下社区的集体行动。 2021 年3 月,B 村村民L 在村民群中转发了一条邻居钱伯患肝癌求助的“水滴筹”消息。随后村民群中有熟悉钱伯的村民陆续捐款并帮助实名认证,村干部发现有不少人捐款,提议村里出一部分钱、村民自由捐款共同“包一个红包”,同时组织村民一起前去探望。最后,共有12 位村民群成员线上捐款800 余元,6 位村民响应线下捐款600 元,并最终由村干部组织2 名同小组村民前往县人民医院探望。这一集体行动虽然规模不大,但在村干部牵头主导下实现了从线上社区到线下社区的延伸,B 村村民群的公共影响能力开始从言语走向了行动。经由党建引领,网络技术给基于共同生活功能的农村社区提供了公共行动的机遇与再造团结的可能。

五、生活整合:生活社群的关系建构

(一)生活社区的趣缘社群建构

农村社区中发达的私人生活关系在线上社区也有外溢与蔓延,例如,村民基于微信等社交媒介形成的亲缘、业缘、趣缘等各类线上群。村民基于文体活动爱好而形成的趣缘群,是社区生活在线上社区中的突出表现。B 村有两支常态且活跃的文体活动队伍——古典舞队、广场舞队,分别由参与活动的积极分子成立了“古典舞小班”“中老年健身队”微信群,而村内其他正式或非正式文体活动团队如B 村的戏班子、篮球队、台球社、麻将社皆无线上群。

在“古典舞小班” “中老年健身队”微信群出现之前,线下社区中的文体团队已然存在。在农村社区中,文体生活的主力是有闲暇的中老年女性,然而这部分人群的闲暇时间随子女求学、结婚、生育等生命历程事件推进及其家庭角色变化而调整,弹性空间非常大。借助网络社交媒体的群平台,群成员们保持着“每天”“每两三天”这种相对活跃的线上互动频率,强化了联系的纽带。趣缘社群结构化,也促进了农村社区中公共文化生活的再生产。正如访谈中B 村广场舞领队回忆并感叹:

之前我女儿生小孩,我去了杭州一个多月,照顾她坐月子,把广场舞的音箱、灯光这一摊子事情都拜托给我老公了。他每天到点了就来广场给大家放音乐,大家自己跳。后面大家跳着了几天,我们经常一起跳舞的几个人就在群里天天问我什么时候回来一起跳舞。我们这些跳舞的小姐妹对我是没话说,我不在那一个月大家都经常叫我早点回来。(DXM-20210830)

生活社区中趣缘社群由线下向线上发展,是常住人口较多且村民人口结构相对完整的地方社会中村民丰富的文化生活在组织层面的表现。广场舞这类门槛低、开放性强的文化活动,将农村女性的生活从私人家庭引向公共社区,村民们出于文化生活再生产的需要,借助技术手段实现了松散的地方趣缘社群关系的再生产。(30)Jun Yang, Tianli Qin, “Public Life as Identity Construction: A Case Study Based on an SL Square-dancing Group in Shanghai”,The British Journal of Sociology, Vol.72, No.5, 2021, pp.1260-1283.

(二)圈群规模与关系纵横发育

B 村“古典舞小班”微信群、“中老年健身队”微信群分别代表了两种不同类型的社群,即由本村村民组成的小范围封闭社群与由本地人和外地人组成的较大规模开放社群。由于进入门槛较高,古典舞队在现实社区中先筛选出了一批积极分子,继而出于共同练舞、共同交流的需要向线上社区延伸社会关系网络。村民成员组成的小范围封闭社群延伸至线上社区形成了相对独立封闭的关系圈,使小社群内部的私人关系在密度较高的线上线下双层互动中走向纵深。在线上“古典舞小班”群中,在基于共同的趣缘话题互动基础上,群成员的社会关系还会进一步溢出,并渗透至私人生活领域,使生活社区中人与人之间横向的关系之网重建,从而在趣缘群进行“日常生活互动”。

平时我们就是在群里通知大家来舞房练舞,发一下我们平时练舞的视频。这两个阿姨还经常会给我们分享一些她家里孙女的唱歌跳舞视频,有时候买了什么好吃的、做了什么菜、去哪里玩了,都会在群里发,我们也开开玩笑,生活话题经常也会聊,大家关系都蛮好的。 (ZMZ-20210824)

本地人和外地人组成的较大规模开放社群则以其松散、开放的特征推动各参与主体走向了生活意义上的融合。广场舞运动本身门槛不高,且对参与对象的身体条件、活动开展环境的要求相对都较低,在天气条件尚好的情况下,只需要在公共广场上占一块空地、带一个音箱就可以开展活动。据B 村广场舞领队董阿姨介绍,广场舞选点在集镇中心广场主要考虑是对更多的参与对象开放,日常参与广场舞运动的村民有80 多人,主要包括B 村村民、X 镇集镇范围内居民,还有几个来X 镇务工和做生意的外来人口。线下广场舞队伍的扩大使得信息及时通知成为必要,因而出现了社群的线上延伸。“中老年健身队”群允许参与活动的本地人、外地人进入,群成员大多以匿名为主,且管理员对各个成员在群里转发舞蹈信息、视频广告等各类消息没有明确的约束和限制手段。这类相对松散自由的线上社群对线下社群的团结与强化作用相对较弱,但对私人生活关系网的延伸和扩展具有积极意义,对满足生活闲暇的需要具有功能性价值。

六、结论与讨论

伴随社会信息化与治理数字化的进程,数字技术促进社区乃至社会整合的能力受到广泛关注,一种可以称为“技术整合”的新型社会整合机制正在形成。尤其是,技术整合在行政村社区建设中的实践可能正在为中国农村社区建设开辟一条新路径。在一些比较发达的地区,数字技术的这种社会整合能力,为国家系统力量深入农村社区找到了新通道,为党建引领社区建设开辟了新空间。数字技术在一些行政村社区内形塑了一个在地化、有边界的线上社区,推动行政村层面上一种新的社区公共性的建构。数字技术也在系统性和社区性的进程中添加了生活性的逻辑,通过促进社群交往推动了私人生活的公共化转向,提升了行政村社区的活力与温度。

当前,数字技术下乡方兴未艾,对于它的全面评价为时尚早。线上社区的整合效果是有条件的,它在各地不同行政村中的实践效果有明显差异。在B 村所在的浙江等发达地区,行政村社区内的常住人口年龄结构相对均衡,这些地方也是共同富裕实践的示范区,村集体经济比较发达,在多种因素的复合作用下,数字技术能够在推动行政村社区整合的过程中发挥出较大的效力。在某些特大城市郊区的农村,尽管经济也比较发达,技术能力也比较强大,但村庄常住人口中本地人和外地人混杂,本地居民老龄化严重,老年人运用信息技术的能力比较弱,信息技术在社区整合中的作用就难以充分发挥。而在中国的大多数地区,尤其在那些远离城市的农村地区,行政村的集体经济通常不够发达,常住人口的年龄结构不完整,留守人口的老龄化程度还很深,因此,行政村社区整合的难度就比较大。在这些地区如何探索运用数字技术促进行政村社区的整合,是很值得我们继续关注的。