味道的文化逻辑

——云贵高原山地人群的土豆文化研究

王 健 蔡利单

(凯里学院,贵州 凯里 556011;云南民族大学,云南 昆明 650500)

霍尔兹曼(Jon D.Holtzman)曾说,食物具有“一种不可思议的力量,可以将日常经验的细节与更广泛的文化模式、 霸权结构和政治经济过程联系起来,并以合乎逻辑/超出逻辑、有意识/无意识的方式来构建经验”。[1]不仅如此,食物还是体现文化自信、文化共享和文明互鉴的独特存在,[2]通过食物我们能更好地理解全球化背景下饮食与族群的认同与建构、[3]饮食在地化与流动人群交往交融,[4]甚至多民族交往交流交融的历史进程。[5]在云贵高原山区广泛种植(此外在中国西北、内蒙古、东北也大量种植)和食用的土豆,无疑也是具上述意义的食物。 霍尔兹曼没有明确的是,食物“不可思议的力量”往往是基于人们身体感知的味道(包括味觉的、嗅觉的甚至视觉的感知)才得以可能。正是通过味道, 我们得以切入不同民族或族群之间交往交流交融的历史和多元的文化逻辑。[6]

一、历史、政治-经济与诗学:土豆研究的三种路径

在人类学领域, 国内外学者对于土豆的探讨大致有三种路径,即历史路径、政治-经济路径和诗学路径。

第一条路径是历史路径。对土豆的历史维度解读可以追溯到萨拉曼(R.N.Salaman)博士。早在1943年他就做过题为“土豆对爱尔兰历史进程的影响”(The Influence of the Potato on the Course of Irish History)的讲座,并在1949年著成《土豆的历史与社会影响》一书。[7]在萨拉曼(Salaman)之后半个世纪,威廉·艾克尼尔(William Mcneil)从历史维度梳理土豆进入欧洲直到18 世纪才突破花园的围栏,从观赏植物变身为农作物, 并对欧洲的崛起乃至世界历史产生重要影响。[8]2001年,詹姆斯-朗(James Lang)出版《土豆观察者笔记》,[9]讨论土豆作物的起源和用途以及培植技术的进步史。 2009年, 约翰·里德(John Reader)出版《土豆》[10]梳理了土豆从南美到欧洲及全球其他地方的历程。奥地利学者英格丽·哈斯林格(Ingrid Haslinger)在《诸神的礼物》一书中集中展示了“土苹果”(欧洲早期对土豆的命名)进军欧洲及之后的历史过程。[11]在最近的研究中,梅尔基奥·雅库博夫斯基(Melchior Jakubowski)指出最先将土豆引入欧洲的是底层农民, 成功将土豆推广开来的则是国家精英。[12]

第二条路径是政治-经济路径。斯科特发现土豆等块茎作物的引进, 能够帮助山地人群逃离国家的统治, 使人们可以逃避战争并避开国家的征税。[13]尽管斯科特并不专门研究土豆,但他的观点对土豆的政治-经济研究路径极富启发。 克莱恩(Klein) 以中国内蒙古和云南的土豆种植为例,讨论在中国土豆主粮化战略背景下, 土豆饮食文化中的民族性、 地域性和地方性维度与身份认同之间的关系。[14]克莱恩(Klein)的另一篇论文同样以中国土豆主粮化为切入点, 考察国家在鼓励消费者多吃土豆时所采取的修辞策略, 将这些修辞策略置于具体的文化与历史背景中,作者认为吃土豆被或明或暗地构建为一种道德的、爱国的行为。[15]实际上,克莱恩(Klein)“吃土豆即爱国”的观点更适合18—19 世纪的欧洲,当时欧洲的国家与民众对土豆的态度更为复杂,一些基督徒甚至认为“土豆在《圣经》中没有被提到,所以吃土豆是一种罪过(sin)”。[16]欧洲的君主们出于民族国家发展的考量,大力推广土豆。 如普鲁士的腓特烈二世、奥地利的约瑟夫二世、俄国的叶卡捷琳娜二世等。其中腓特烈二世则以军事监督和体罚强迫农民种植土豆而“威名”远扬,尼古拉斯一世强制全国种植土豆, 随之而来的反抗——大规模的农民起义直接被史学家命名为“马铃薯暴动”(potatoriots)。可见,土豆、国家、政治、经济等元素的相互关系在当时的欧洲更为精彩。 20 世纪30年代之前,中亚的乌兹别克斯坦民众依然拒绝食用土豆, 主要有两种观念, 一是认为土豆是外来的“俄罗斯食物”(Russian food)而加以拒斥;二是认为土豆是潜在的“不洁之物”(haram),后者意味着被伊斯兰伦理指引(moral guidance)所禁止。 这些观念在集体化的推进和1933年的饥荒后才逐渐改变。[17]要言之,政治的、经济的甚至宗教的力量都会介入到土豆中,但是当人们接纳了土豆后,土豆就会反过来塑造人们的政治、经济与族性,[18]甚至是群体身份和等级观念。[19]

第三条路径是诗学路径。人类学意义上的“诗学”(poetics),并非狭义上关于诗歌的美学原则或规则,不仅包括(口头的和文字的)语言叙事,还包括“集体非语言的即兴创作(improvisation)和表演(performance),如空间和身份”。[20]土豆诗学得以可能的前提是土豆的叙事性(narrative)。学者们已经注意到, 在不同的历史时段土豆具有不同的社会身份和象征意义。 如李灿辉等人围绕土豆的文化意义和社会影响展开的讨论,[21]楚雪等人对马铃薯从“舶来品”到中国“土特产”继而形成富有中国地方特色的“土豆文化”过程的关注,[22]均说明土豆具有叙事和诗学的潜在价值。在俄罗斯,土豆经历了从“有毒”“有罪”到kormilitsa(人口饲养者),“第二面包”甚至“表示爱情”等多重叙事的转换,这些土豆叙事交织着情感价值,融合了身体、家庭和国家记忆。[23]在19 世纪末的底特律,随着工业化和资本主义的发展,工业污染、经济危机等因素威胁着底特律的发展。通过郊区的土豆种植,当地人改造了工业城市的景观, 调和了工业主义和田园主义之间的张力。在这个背景下,土豆形成了两种不同的叙事,反对者认为土豆种植计划是“反常的和落后的”(odd and backwards), 支持者则认为土豆种植“能提升人们的行为与道德”,“可以调和经济崩溃带来的负面性社会影响, 而不仅仅是一种临时的(经济)救济措施”,人们“将园丁塑造成他们想象的勤劳公民”,土豆种植被理解为从工业化生计方式向大自然本来的生计方式或田园主义的回归。[24]在18—19 世纪的欧洲,受宗教和经济等因素的综合影响, 围绕小麦与土豆形成了两种不同的叙事。 一些研究者相信某种食物越是简单地满足人的需求,它就越不具有“象征意义”,也就越不具有“文化”。从小麦到面包的工序复杂,因之面包在欧洲承载着丰富的意义,相对而言,土豆从种植到变成食物要简单得多,也因之显得缺少“文化”(意义)。 面包在基督教的仪式中象征“圣体”,是有神性和“有文化”的,而土豆则代表了一种前社会(presocial)的孤立状态,甚至与文明隔绝。[25]

既有的三种土豆研究路径并非相互排斥或孤立的,甚至可能是相互交织和纠缠在一起的。这种可能在滇黔交界成为现实。 在土豆传入的历史过程中, 其海拔分布逐渐与贫穷和富有乃至山地社会的阶序关联起来。与此同时,土豆也被赋予了不同的社会身份,卷入当地的社会诗学,如记忆、想象、餐桌礼仪、身体、人观等方面的叙事中来。不过需要注意的是, 在滇黔交界乃至更大的范围内,三者的交织是以土豆的味道为载体的, 或者说,从土豆的味道切入,才能更好地理解三者的交织与纠缠。

二、田野点概况

地处云贵高原的滇黔交界,地形复杂,垂直型分布特征突出, 小范围内海拔常在1500 米到2500 米之间陡然变动。 该地区的土壤类型与气候随着海拔的变化而变化, 农作物种植因之呈现出垂直性特点。 本文田野点位于滇黔交界的牛栏江两岸:西岸是云南省会泽县大井镇双车村(牛栏江边)、矿山镇长庆村(位于山顶);东岸是贵州省威宁县哲觉镇新营村(当地称为“蔡家梁子”)。 云南的2 个村落位于滇东北, 距会泽县城近90 公里,属于河谷地带,因河流冲积而成,土壤多为沙土,土层较浅,依山傍水。 当地多为汉族,以高姓和蒋姓为主。长庆村在当地是海拔较高的村落,昼夜温差大,土壤多为黄土,石漠化较严重,村民以汉族为主,部分村民信仰基督教。贵州的新营村位于黔西北,距威宁县城近130 公里,属于高原地貌山地类型,地形差异较大,主要是旱地种植。 土壤类型多为黄土或砂石土,土层浅薄且石块较多。该村多为汉族,有部分苗、彝等少数民族,主要是因婚姻而嫁入的女性。 滇黔土豆的种植, 最早的记载是1848年吴其濬《植物名实图考》:“阳芋,黔、滇有之”。[26]

对于滇黔山地人群来说,“土豆是他们的命”,陈学礼描述滇东北的人们:“肉好吃, 但顿顿吃肉会怕掉;白菜好吃,顿顿吃白菜会吃怕掉;南盘江的野生鱼好吃,但顿顿吃鱼也会吃怕掉;只有米饭和土豆,顿顿吃,都不会怕。 ”[27]土豆进入中国西南山区以来,经历了不断在地化过程,同时塑造了人们的感觉和感知。本文试从味道出发,切入滇黔山区的人群对土豆及其味道的分类体系, 以此探讨山地人群的文化逻辑。

三、海拔、生境与土豆的味道

滇黔山区的人们对土豆及其味道有着一套特殊的分类体系和评判标准,主要从土豆的生境(如山上与河边、土壤等),色泽(如土豆的表皮与心),气味,新陈等因素切入。因为滇黔交界的生境呈现出从河边到山顶垂直型分布的特点, 不同海拔的生境产出的土豆味道有着微妙差别。也因之,人们对土豆的山地生境感知嵌入味觉体系。

(一)“梁子”和“凉山”

“河边”“梁子”和“凉山”是一组本土概念,海拔依次从低向高。“河边”是海拔最低的河谷地段,“梁子”意指“山脊”,在云贵山区有着诸多以“梁子”命名的聚落,几乎都在山腰。李建明认为是“当地人将山脊称之为梁子,因之得名”。[28]滇黔交界的山地人群也将山脊、 山坡或者山腰的部分地方称为“梁子”。如新营村又称为“蔡家梁子”,此外周边有“陈家梁子”“红岩梁子”“艾家梁子”“瓦厂梁子”等,这些“梁子”均在比河边海拔更高的山上。故透过“梁子”的概念,能够看到山地人群对于生境的海拔感知与认知。 本文的“凉山”与四川省的凉山州或“大小凉山”不是一个概念。在滇黔交界,如果说“梁子”是一个确指且相对固定的概念,那么“凉山”则是一个模糊和流动的概念。“凉”是滇黔交界山地人群对于日平均气温的直观感知。 众所周知,海拔每上升100m,气温会下降0.6℃,山地人群传统文化中没有这样精确的知识, 却有相应的感知。 然而气温并非“凉”的唯一感知因素,“凉”还意味着年日照时数偏少。 当地人注意到山顶和山脚的气候差异:春秋山脚天晴,山顶会云雾笼罩;冬季山脚阴雨,山顶会结冰。 山顶固然也有天晴之时,但是相对于山脚来说要少一些。 因此,“凉山”一词在当地有“山高气寒日照少的山上”之意,是山地人群对海拔、气温、日照三个因素的综合感知。 这样的感知暗含了一组二元关系及其价值认知:非凉山/“凉山”。 前者气候更温暖、阳光更多、更适合大多数农作物(如水稻)生长。在农业社会里,“凉山”就意味着不适宜种植水稻等农作物,也就隐隐有“荒凉、贫瘠”甚至“贫穷”的意思。在这种相对性和文化逻辑下,“凉山” 呈现出模糊性和流动性的特点,从来没有人会说自己是“凉山”人。河边的人会说那些“梁子”上的人就是“凉山人”,而“梁子”上的人会说比他们更高的村落才是“凉山”。滇黔交界群山相连,山外有山,如果到了海拔很高的村落,他们就会把“凉山”这个概念推给比他们更高、更远、更地处深山的聚落。因而,“何处是凉山”是一个没有答案的问题。 人们对“凉山”持普遍性的抗拒和排斥,但对来自“凉山”的土豆例外。

(二)海拔与味道

对于当地人来说,“河边”“梁子”与“凉山”对应的不仅仅是地理海拔的差异, 这种差异还与土豆味道交织在一起。前文提到,不同海拔下的土地类型和气候有所差异, 而正是这种差异导致人们对于三个村庄的土豆的命名:“河边洋芋”“梁子洋芋”“凉山洋芋”。(土豆在当地日常用语中称为“洋芋”,故下文来自田野调查的表述一概遵循当地习惯,用“洋芋”一词)不同海拔的土壤和气候不同,导致土豆种植的时间、土豆的形状、色泽也有所差异,后者又是人们区分土豆来源和口感的重要依据。

1.“河边洋芋”

“河边洋芋”一般在春节前后种下,夏初成熟。又因这些土豆多在河边的沙地上种植, 当地人又称为“沙地洋芋”。“河边洋芋”最明显的特点就是土豆的表皮和内部果肉都是白色,白皮白心、收成较好。烹煮到十分熟的土豆剥皮后像细沙一样。若是烹饪到六七分熟,吃起来就会“水咂咂的”(当地人形容土豆口感的词汇,通常指土豆水分稍多,淀粉含量少,吃起来缺乏土豆的香味和黏性)。“河边洋芋黏性不高,吃起来没有香味”。 这种土豆不能久存。若保存到农历11月份,土豆表皮变皱,果肉甚至会变黑,口感较刚挖出来的时候差很多。“河边洋芋”因其产出早、满足市场对新鲜洋芋的需求而立足当地。河边的人群深知“凉山的洋芋比河边洋芋好吃”, 但若将凉山的土豆种拿到河边来种,就种不出凉山特有的土豆香。

2.“梁子洋芋”

“梁子洋芋”在当地又叫“山坡洋芋”,山坡土壤多沙石,多黄土,能及时排除多余雨水,气候阴凉湿润,较之河边更适宜土豆生长。“梁子洋芋”最有代表性的当数“米拉洋芋”,其表皮稍粗糙、产量低、个头小,表皮和内部为黄色。 米拉洋芋烹煮到十分熟后会“开花”——土豆煮熟后表皮爆裂开来,“又香又面”。不像“河边洋芋”在烹煮过程中容易稀(指容易粘锅, 土豆最外层碎成小块粘在锅上)。 刚挖出来的“米拉洋芋”不会黏锅,烹煮过程中不会稀,“面”而不干,无需佐料,吃完嘴里还有香味。 2005年,蔡家梁子从云南省会泽县者海镇的亲戚家引入新品种——“巴巴洋芋”, 这种土豆产量高,个头大,很快被当地人大面积种植。“米拉洋芋”由于产量低,逐渐被“巴巴洋芋”取代并成为当地主要品种。“巴巴洋芋”也适合各种烹饪方式,土豆“面”但是没有“香味”,口感次于“米拉洋芋”。最近三四年, 经济条件的改善使得人们不再追求土豆的产量,转而追求土豆的口感,“米拉洋芋”在梁子又开始种植。

3.“凉山洋芋”

种植海拔最高、 最受好评的是“凉山洋芋”,“凉山”的土壤层较厚,土壤类型也多为黄土和黑土混合,气候凉爽,最适宜土豆生长。“凉山洋芋”产量高、个头大。 当沙地洋芋表皮变皱,凉山洋芋还像刚挖出来一样新鲜。“凉山洋芋”有白皮黄心、乌皮紫心(乌洋芋)和红皮红心等类型,其中以“乌洋芋”最为特别。这种土豆产量少、皮薄,尤其刚出土时口感最佳。“乌洋芋”比“米拉洋芋”更“面”,用火烧的土豆,远远就能闻到土豆特有的香味,入口“面”而不干。 土豆本身带有的浓郁香味以及黏性使其成为滇黔山地较为珍稀和美味的品种,颇受当地人喜爱。 当地有一种共同的认知:“梁子”的土豆比河边的好吃,“凉山”的土豆又比“梁子”的好吃。

四、视觉、嗅觉与土豆的味道

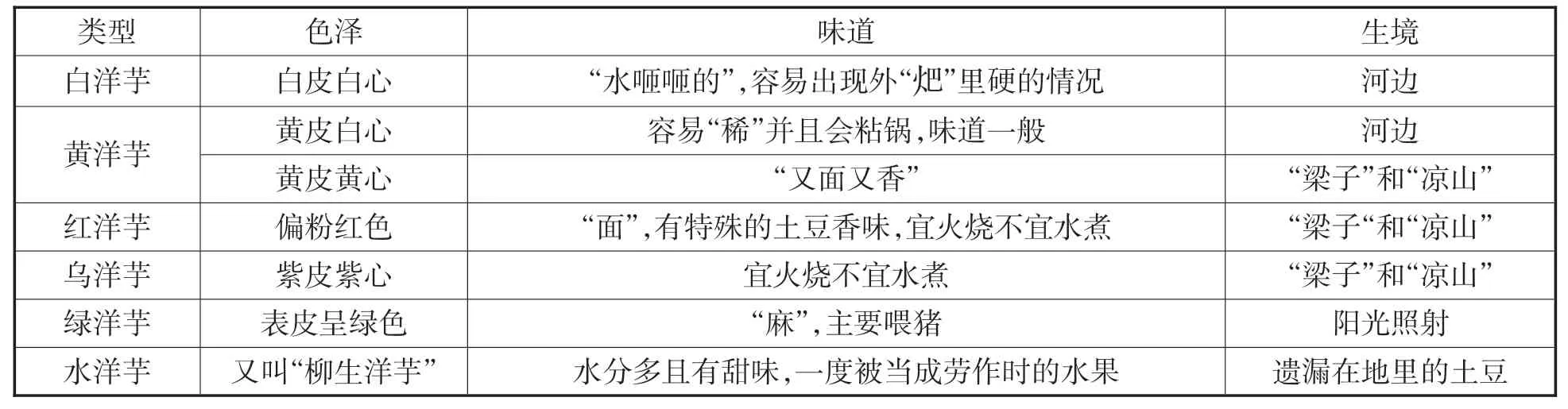

除了从山地海拔判断土豆的味道外, 人们还会从视觉、嗅觉(烹饪后)上判断土豆的味道。当地人能从土豆皮与土豆心的色泽与类型识别出土豆的口感。所谓“皮”是指土豆的表皮;所谓“心”是指将土豆切开后的中心部分。土豆皮的色泽有白皮、黄皮、红皮、紫皮、绿皮等,类型有光滑与粗糙两类;土豆心的色泽主要看水分和颜色,水分太多与水分太少都会影响土豆口感, 此外土豆心的颜色分白心、黄心、红心和紫心。在味道的实际判断中,土豆心的色泽要优先于表皮色泽, 如白皮黄心的土豆口感优于黄皮白心,次之是白皮白心。基于土豆的表皮与心的认知, 当地的土豆被分为“白洋芋”“黄洋芋”“红洋芋”“乌洋芋”以及“绿洋芋”等。从客位的角度看,除了紫心较明显外,其它土豆心差别细微且模糊。如白心和黄心,并没有严格意义上的“白”,也没有严格意义上的“黄”,一般把颜色较淡的界定为“白心”,较深的界定为“黄心”。大多数土豆的果肉颜色差别不大, 但在切开后会看到从外到内的一个色泽渐变, 这个微妙的渐变是土豆口感判断的重要基础。

“白洋芋”即外表白皙、土豆心色泽接近外表的土豆。皮薄,在清洗的过程中容易将其表皮摩擦掉。多在河边种植,上市最早,主要用来销售。土豆淀粉含量较低,适合炒或者焯后凉拌。白皮白心的土豆如果煮的话,容易出现外“”里硬的情况,甚至还会夹生。

“黄洋芋”的颜色接近黄土,这类土豆刚出土的时候“面”的属性突出。 也是当地最为常见的土豆。 这类土豆又可以根据心的色泽分为黄心和白心两类。 一般来说,黄心的口感优于白心。 报道人回忆儿时吃这种土豆时津津有味:“新挖出来的洋芋把皮刮了,放点盐,放一点水用高压锅焖出来,又面又香。 若是烧出来,又是另一种风味。 将米拉洋芋表皮烧焦,用松毛把糊的部分拍打掉,剩下的土豆外表香脆,里面‘乎乎的’,这样的烧洋芋格外香,格外让人怀念”(CCW,27 岁,2020-01-30)。

“红洋芋”是色泽更深,偏粉红的土豆,这类土豆近年才从外地引进,在“凉山”种出来后口感更好,表皮比其他类型的厚,土豆心呈粉红色。 土豆烹煮成十分熟以后有特殊的香味,“吃着面面的”。若是只烹煮到六七分熟, 这类土豆的口感会有点“水”,不会有“面”的口感。 最早“红洋芋”和“乌洋芋”会在大面积的“黄洋芋”地里偶尔出现,收土豆时发现这类洋芋,父母会拿来哄孩子。当地人也会用来做种,但是产量不高。后来外地传入了高产的“红洋芋”和“乌洋芋”品种,村民方始种植。

“乌洋芋”指“紫皮紫心”的土豆,在当地较少。这种土豆用火烧之后“又面又香”,吃完还会有一丝“回甜感”,水煮后变“稀”。“黄洋芋比白洋芋味道好”是当地的共识,不过对于“乌洋芋”和“红洋芋”是否比“黄洋芋”味道好则有不同说法,有人持肯定态度, 有人则认为不过是因为前两者较为稀少,所以稀罕的缘故。

“绿洋芋”是“麻”的,土豆因为日晒,表皮部变成绿色,土豆味道发生变化,一般用来喂猪,不能食用。

“水洋芋”又叫“柳生洋芋”,这种土豆可以生吃, 在当地人日常生活中较少。 春季在农地劳作时, 会发现上一年遗漏在地里的土豆已经长出幼苗,此时的土豆水分含量高,有一定的糖分,口感甜,削皮后可以生吃。在20 世纪八九十年代,这类土豆被当成在地里劳作的人们的水果。

从表1 可知, 首先,“白洋芋” 主要种植在河边,其口感最差,吃起来会有“水”或“水咂咂”的感觉;“黄洋芋”“红洋芋”“乌洋芋”主要产于“梁子”或“凉山”,其味“面”且“香”。 也就是说,土豆的色泽、种植生境和味道是交织在一起的;其次,在当地人的感觉体系中, 人们建立起了对土豆的判断“指标”——“面”和“香”,“水”和“麻”。前者是土豆味道的正面评价,后者则是负面指标。“面”是当地人形容食物被烹调到熟透的程度,包括“呼呼、软糯、黏黏的、吃到嘴里感觉颗粒分明但土豆不会散开”的综合。“好吃”的土豆伴随“面”的味道还有土豆本身的香味以及回味时会有微微甜味。 土豆的“香味”不仅仅是舌尖和口腔的感知,更是嗅觉上的感知。或者说,土豆的香味是味觉与嗅觉的统合。 当地形容土豆好不好吃,他们会说这个“洋芋香不香”。这种基于嗅觉和味觉的“土豆香”是当地人评判土豆的重要标准。在当地人看来,“香”的土豆烤熟后能远远闻到一股香味。 五六分熟的时候就有黏性, 十分熟的时候软而不烂, 在口腔里有“沙沙的”“绵密”的感觉。“不香”的土豆则没有这些感觉,五六分熟时会有“水咂咂的”的感觉,十分熟的土豆会“稀”,闻着没有香味,吃到嘴里也不会回甜,要用佐料才能让土豆“有味”。 总之,在当地人的味觉体系中, 关于土豆的味道形成了两组二元对立——面/水、香/麻——构建起了一套土豆的味觉评价体系。

表1 不同土豆类型的色泽、味道和生境表

五、土豆、味道与文化逻辑

对于云贵高原的山地人群来说, 土豆是叙事性的。人们不仅仅通过土豆来果腹,还通过土豆来表述。通过土豆,人们“在调整自己理解、应对世界的方式,既塑造自己的生活世界,也与别人的世界一起交织演变”。[29]人们吃进的不仅仅是土豆,还吃进特有的土豆香味和口感,更吃进想象与记忆、时光与历史、人群分类与文化逻辑。

(一)山野记忆与山野想象

土豆生于山,长于山。 山地的高低(海拔)、土壤与土豆的味道密切关联。人们吃土豆的时候,通过细微的口感差异, 人们吃出了土豆生长的自然环境,后者又往往与山密切关联。 也就是说,当同样是“生于山,长于山”的人和土豆在味觉里碰撞的时候,山野的想象与“山野气息”便浮现了出来。正因此,对于当地的人们来说,上山烧洋芋是儿时不可或缺的“山野快乐”和野趣。

我们这一代人是吃着山野气息长大的。 小时候(约指1985—1995年之间)虽然很苦,但是也有很多野趣。割草、放牛、找“猪草”(猪能吃的任何野生植物,视时节而取其叶、根茎或整株)是基本的“家庭作业”,捡鸡枞、烧洋芋、唱山歌、摘野果。 而其中最有意思的就是在山上“烧洋芋”。一般来说,在山上“偷”的洋芋在山上烧吃掉不算“偷”,主人家发现了最多会数落两句,数落完了就过去了,这件事不会成为一个道德问题。 但如果你把地里“偷”来的洋芋带回家,那性质就变了,你会被认定为“贼”。(YJ,37 岁,2021-10-05)

可见,“山”为“烧洋芋”这一行为提供了某种空间性的边界,其与家屋相对应。 即“山上/家屋”与“非贼/窃贼”。 空间的边界意味着行为的边界。正是在这一文化逻辑下,“在山上烧洋芋” 格外有吸引力, 很多人坚定认为山上烧的洋芋总是比家里面的香。

三五个小伙伴把偷来的洋芋往空地上一放,然后分头找柴。 火柴一划,干松毛燃起来,篝火烧起来,差不多的时候把洋芋往火里丢,用一根长长的树枝作烧火棍在火堆里拨弄, 不用心疼洋芋外层会烧糊(偷来的且数量总是管够)——吃的时候剥掉烧煳的外层就行。待火叶子下去的时候,再去看谁家地里的苞谷好,掰一些来,放在火堆上烤。这个时候如果有一些椒盐 (辣椒面和盐的简单混合)或黄豆酱,那就会让洋芋的口感变成更加独特的回忆……渴了有山泉,饿了有烧洋芋烤苞谷,吃饱了就开始“打邦”赌牛草猪草,晚上回家根本就不理会难以下咽的苞谷饭。……我们这一代人,就像山上的野草, 从山里长出, 吃着山里的洋芋苞谷,喝着山里的水,吹着山里的风,闻着山里的气息,野蛮生长。(YJ,37 岁,2021-10-05)

既有研究表明,“尽管气味或嗅觉感知是短暂和难以捉摸的, 但却能在个体与某个地方之间建立或培养出某种独特的关系”。[30]也就是说,气味能在人类和精神世界之间起到中介(mediation)作用,人们会通过气味“表达地理位置、他们的家园和归属感”等。[31]正因此,当地的人们基于味觉和嗅觉感知土豆, 也基于味觉和嗅觉去判断土豆的生长环境,“越高的地方(如凉山)土豆越好吃”,这同时也意味着“好吃的土豆”大概率来自“梁子”或“凉山”, 进而产生了对土豆种植生境的判断或想象。 总之,人们吃土豆,吃进的是人—山—土豆的混融。 在这种混融的过程中,包含了人们对“山野气息”的想象、对过去的追忆。

(二)历史记忆、人群分类和餐桌礼仪

在滇黔交界的山区, 河边主要种植水稻,“梁子”和“凉山”多种玉米和土豆。 在20 世纪八九十年代及之前,因为经济因素,玉米是山地人群的主食,大米成为他们难以企及、最为“渴望”的主食。山地人群将人群分为“吃白米饭的人”和“吃苞谷饭的人”。 前者不仅仅是指河边的人群,还指走出大山,有工作、“吃皇粮的人”。 与之相对,“吃苞谷饭的人”就是山上的人甚至是穷人。

苞谷磨成细面,用甄子蒸出来,看着金黄金黄的,但是吃起来,如果没有汤,基本咽不下去。 (20世纪)80年代, 一年中只有在重要客人来访或过年时才能吃到白米饭,平常都是吃苞谷饭。我记得大约在1990年前后,村里的“首富”家里开始每餐吃白米饭的时候,全村上下都羡煞了眼……“白米饭”为什么会强调一个“白”字,就是与天天吃的苞谷饭(黄色)相对应。 那年代根本不敢想象有一天饭碗里可以天天盛白米饭, 而不是干苞谷饭。(MP,35 岁,2021-10-03)

苞谷饭的“干” 意味着难以下咽, 与米饭之“白”在口感上有二元对立关系。 在当时的社会经济背景下, 土豆对于山地穷人家的孩子来说尤为特别。一是其能管饱,可以“当顿”(字面意思是“当一顿饭”,即“正餐只吃洋芋就足够”)。二是味道可以随着做法不同而多种多样:“煮的和烧的不一样;油炸的和焖熟的不一样;煤炉子烤的和埋灶灰里焖烤的不一样; 家里烧的和山上烧的不一样……好些人一日三餐都可以吃土豆, 而且百吃不腻”。 土豆逐渐成为当地主食——苞谷的替代方案。 因之,“吃苞谷饭长大的人”或“吃洋芋长大的人” 就成为他们面对“零零后”(吃白米饭长大的人)时的一个自我指代。 也就是说,土豆作为主食参与了特定人群的代际建构。 因为土豆的味觉感知和特殊时代的政治经济背景,“吃洋芋长大的人”成为了与“吃白米饭的人”和“吃苞谷饭的人”之间的一个中间项。 进入21 世纪后,随着经济的不断发展, 山地人群的生活得到不断改善,“白米饭” 终于进入山地人群日常的餐桌。 人们在感叹“国家政策好”的同时,还是会对“苞谷饭”有着挥之不去的记忆。大约是1990年,一位考取中专(在当时这意味着有一份稳定的工作)、走出大山的学子对吃苞谷饭可谓是“深恶痛绝”。仿佛在说“苍天有眼,我终于摆脱吃干苞谷饭的命运了! ”仿佛他在清除自己身体里的苞谷特性, 把自我认同从更大的“苞谷饭阶层”及其历史中分离出来。 也就是说,饮食的转变标志着阶层的分离(有工作的人/农民, 城里人/山里人), 以及对过去和现在的分割。与此形成鲜明对比,几乎所有走出大山到城里工作的人,他们对土豆的味道却十分怀念,仿佛这种味道的牵绊能强化他们身体里的土豆特性,强化他们的地方感及历史记忆的认同。 他们中的一部分回到老家也会偶尔(但仅限偶尔) 蒸苞谷饭吃。对于他们来说,吃苞谷饭的同时也是在吃进那一段艰难的历史和记忆。但是土豆不一样,土豆对于当地所有人来说,一直就是美味之源,甚至可以三餐都吃土豆而且乐此不疲。“土豆作为一个复杂的知识体系,嵌入了历史记忆”,[32]苞谷饭也如此。

相较于滇黔交界的山地人群将土豆当主食,在黔东南苗族侗族自治州, 土豆在人们的食谱里有着完全不同的地位。在凯里市郊区的开怀苗寨,当地人把植物的果实统称为zend(包括水果、干果、瓜类等)。 如“南瓜”称为zend deb,“枫树果”称为zend ded mangx,“梨子” 称为zend vax,“茄子”称为zend jax,“地萝卜”(地瓜、 凉薯) 称为zend ghab dab。 在土豆传入该地区后,食用部位也被误认为植物的果实(其实是块茎),将其命名为zend yangf wid(直译是“果洋芋”)。 土豆开花后结出的果实则因其没有实用价值而被无视了,未被命名。分类体系与价值体系往往具有关联性。 当地苗人的餐桌礼仪上, 招待客人最好的食物首先是ngix(肉),如黄牛肉(ngix licd)、猪肉(ngix bat)、鸡肉(ngix gheib)、鸭肉(ngix gas)、鹅肉(ngix ngangs)、狗肉(ngix dlad)等;其次是nail(鱼),如青鱼(nail nox)、鲶鱼(nail ghul)、草鱼(nail hsob)、鲫鱼(nail bangl)等;再次是vob(蔬菜,主要指有叶子的绿色蔬菜),如水芹菜(vob jex)、苋菜(vob gis)、茼蒿菜(vob hvid diel)、香椿(vob yangl)、野葱(vob hsongb ib)、韭菜(vob hsat)、菠菜(vob bob caid)、白菜(vob dlub)、蕨菜(vob hveb)等;最后也是招待客人时最不可取的zend(果实),餐桌上用zend 来招待客人是“寒酸”“不好客”甚至“轻视”“不尊重”的做法。事实上在苗人招待客人的餐桌上,ngix(肉)和nail(鱼)才是主力,vob(蔬菜)很少,在重大节庆和红白事的宴席上,很少会出现vob(蔬菜),更不用说处于最“不入流”的zend(果)。因之,餐桌上出现土豆会让客人蒙羞,主人丢脸。

对于滇黔山地的人群来说,土豆是美味之源,是替代性主食,人们吃土豆,吃进了一个时代的记忆,也吃进了人群分类(“吃白米饭的人”“吃苞谷饭的人”与“吃土豆的人”)。对于黔东南苗人来说,土豆处于餐桌礼仪规则的最底层, 是“上不了餐桌”“不能用来招待客人”的东西。 两相对比,我们更能看出文化建构的土豆与土豆建构的文化的相互交织。

(三)土豆、身体和人观

所谓“人观”(personhood),指的是“人类能力和行动的基础、 自我的观念以及情感的表达方式”,[33]是某个文化或人群对“人是什么”“人之为人”的终极追问和观念。人观在文化中不会独立呈现出来,而是浸润在道德、宗教、人生礼仪、禁忌习俗、饮食等具体的文化事项中。土豆与身体的关联早在18、19 世纪的欧洲就存在, 土豆让当时的欧洲人陷入了某种精神张力中, 一方面欧洲人发现同一块土地种土豆可以养活三倍种小麦的人口时, 称赞这种植物为“富足之根”(the root of plenty); 另一方面人们发现主食和人的身体之间的可互换性(interchangeable),尤其是土豆的块茎让人们联系起那种古老的、原始的、能将人从土里召唤出来的力量, 土豆暗示了人类土生土长之身(autochthonous body), 而与之对应的是基于小麦加工而成的面包, 后者在基督徒那里是圣体(the Host),是基督身体(body of Christ)。因之许多人坚持认为, 土豆人(potato people) 与谷物人(grain people)是完全不同的。[34]究其根源,乃是土豆与人们的身体观念乃至人观的交织和纠缠。

与18—19 世纪的欧洲宗教观念的参与不同,滇黔山区的土豆与山地人群的深度交织和纠缠,使得土豆参与到他们的身体观念甚至人观的某些方面。

滇黔交界的“吃洋芋,长子弟”,本是一句在20 世纪90年代末期打出的广告语(某企业薯片品牌以“子弟”命名),如今成了滇黔交界家喻户晓的口头禅。所谓“子弟”是云南方言,大约有4 层意义。首先“子弟”用来指代外貌“长得好看”“英俊”,其次“子弟”一般用来描述未婚的人,尤其是孩子。很少有人会用“子弟”去评价已婚人士甚至老人,再次是性别边界,“子弟” 多用于男孩子或性别不明的婴儿,很少会用“子弟”来描述十多岁的女孩。最后“子弟” 还暗含了外貌与行为匹配的道德规训,五官端正的男孩子要“大大方方”“本本分分”“举止得体”,若是哗众取宠甚至打闹哭吼,也很难得到“子弟”的评价,相反会得到“碎”(指孩子“爱挑事、爱打闹、不安静”等)和“扎”(“扎呼呼”)的负面评价。 当资本将“吃洋芋,长子弟”推出时,强行将土豆的“好吃”和人外貌的“好看”关联起来,意味着资本一方面在制造欲望, 另一方面将人的身体与土豆挂钩,其不仅捆绑了人的味觉欲望,也捆绑了人的身体及审美。 尽管资本更强调的是人的外表(“吃”和“长”的关联),而忽视了传统中暗含的“德”与“貌”的匹配,但当地人最终还是接受了这句广告语,在滇黔交界家喻户晓。

人们认同“吃洋芋,长子弟”并不意味着“洋芋”这个词可以直接用来描述人,如果某人评价另一个人“你这个洋芋”“你长得像洋芋”,对方一定会大发雷霆、怒不可遏。 要言之,爱吃洋芋可以变得好看(“长子弟”),但绝对不可以“变成洋芋一样”。正是在这个逻辑下,“绿洋芋”(本意指暴露在阳光中表皮发绿的土豆)成为一个骂人的词语,其被引申为“不听话、另类、坏蛋”的贬义性称呼。 一位耐心耗尽的母亲找来一根棍子教训哭闹不停的孩子:“你这个小绿洋芋,不听话”云云。“小绿洋芋”一词除长辈用来称呼不听话的孩子外,也能在邻里之间的争吵或是长辈调侃不听话的孩子中听到。

结 语

毫无疑问,滇黔山区的土豆是一种外来作物。站在植物的角度看, 就会发现土豆在当地传播的历史过程中,逐渐征服了当地人群的味觉系统。不仅如此,通过味觉,土豆还参与到当地人群的感知与分类、山地阶序与餐桌礼仪、过去与现在、想象与体验、身体与人观等方面的建构中来,既塑造了滇黔山地人群的生理感知, 也塑造了他们的文化逻辑。要言之,滇黔山地人群对土豆的味觉体验既是生物性,也是文化性的。

对于滇黔交界的山地人群来说, 人与土豆一样,生于山,长于山。 因为土豆“好吃”(goodtoeat),人们通过味觉认识土豆, 对土豆分类; 因为土豆“好想”(goodtothink), 人们通过土豆表述自己、认识自己、表述世界、理解世界。要言之,土豆在滇黔交界的山地人群中获得了叙事性的特点, 人们通过土豆的味道,将土豆与生境、山野想象、人群代际划分、历史记忆甚至人观关联起来,强化了土豆与叙事的关系。在此基础上,人们(重新)认识和理解身处的自然和文化。

总之, 土豆对于滇黔山地人群不仅仅是果腹功能那么简单。有人吃进的是土豆生长的环境(如河边、“梁子”与“凉山”等),或者说他们吃进的是一个生境的想象;有人吃进的是情感与过去,是儿时的山野记忆,是山乡的情节;有人吃进的是对自身的理解,是外表(“长子弟”)、代际划分、人群分类等。 总之,不同的人在吃土豆时,通过微妙的口感差异,文化与自然相混融,他们“吃进了一个世界的想象”。[35]

在更深的层面上, 滇黔交界土豆味道的讨论还在于其引发的省思: 我们是基于怎样的逻辑去理解文化的? 如果承认“意义不是由物‘携带’的,而是与物二者合一的”(meanings are not‘carried’by things but just are identical tothem)。[36]或者说如普特南试图阐明的,价值(value)与事实(fact)的二分法是西方思想和文化的一个理论预设, 业已走向崩溃,[37]“每一事实都含有价值, 而我们的每一价值又都含有某些事实。 一个没有价值的存在也就无所谓事实。 ”[38]反思或消解这些源自西方的二元论预设或及基于其建构起来的文化逻辑, 对于重新理解文化本体论至关重要。 而要真正让这些二元论预设及其建构的文化逻辑消解, 味道或许是一个不错的切入点和介质。