新时代地方党政机构设置机理与经验

——基于2018年29个省区市机构改革方案的分析

杨兴坤

(北京建筑大学 城市经济与管理学院,北京 100044)

2018年正值我国改革开放40周年。40年的改革开放实践充分证明,改革开放是一条正确之路、强国之路、富民之路,改革开放只有进行时没有完成时。要全面建成社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦,就必须在中国共产党的领导下进一步改革开放。《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》指出:“深化党和国家机构改革,是新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求,是加强党的长期执政能力建设的必然要求,是社会主义制度自我完善和发展的必然要求,是实现‘两个一百年’奋斗目标、建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的必然要求。”正是基于此,党和国家机构在2018年开启了新一轮的改革。从实践来看,地方党政机构改革在机构设置方面呈现出了不少新特点,具有很强的时代特色,需要学术界认真总结和研究。习近平总书记在深化党和国家机构改革总结会议上强调,“要认真总结深化党和国家机构改革取得的重大成效和宝贵经验,巩固机构改革成果,继续完善党和国家机构职能体系,推进国家治理体系和治理能力现代化”[1]。本文主要以部分省区市及市县党政机构设置为考察对象,通过地方党政机构设置机理分析其总体趋势、区域差异与特色,总结此轮地方党政机构设置的经验,为新时代以机构改革促进地方治理转理念、转职能、转方式、转作风服务。

一、2018年地方党政机构改革基本情况

根据2018年3月中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》,党中央部门方面,组建国家监察委员会,与中纪委合署办公;组建中央全面依法治国委员会、中央审计委员会、中央教育工作领导小组等议事协调机构;中央组织部统一管理公务员工作和中央编办;中央宣传部统一管理新闻出版、电影工作;中央统战部统一管理宗教、侨务工作;优化中央网络安全和信息化委员会办公室职责;等等。国务院部门方面,正部级机构减少8个,副部级机构减少7个,除国务院办公厅外,国务院设置组成部门26个。同时,该方案还涉及全国人大、全国政协、行政执法体制、跨军地、群团组织、地方机构等方面的改革,几乎涵盖了党和国家机构的方方面面。与前几次改革相比,此次改革已经完全跳出了仅从党政视角来探讨和审视机构改革的意义,正如习近平总书记所说:“这次深化机构改革是一场系统性、整体性、重构性的变革,力度规模之大、涉及范围之广、触及利益之深前所未有,既有当下‘改’的举措,又有长久‘立’的设计,是一个比较全面、比较彻底、比较可行的改革顶层设计。”[2]

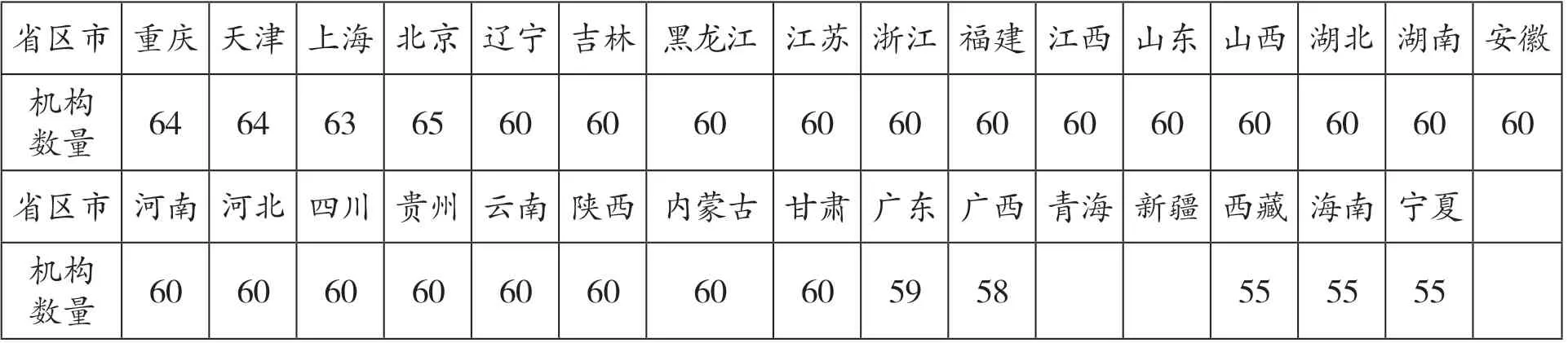

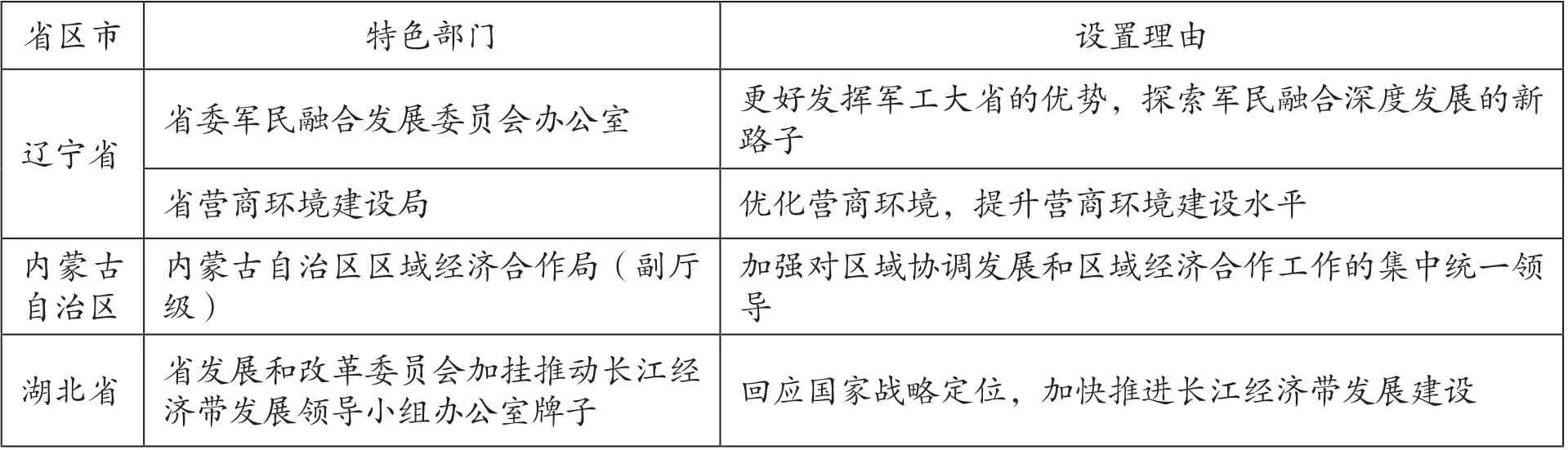

按照《深化党和国家机构改革方案》的部署和要求,“省级党政机构改革方案要在2018年9月底前报党中央审批,在2018年年底前机构调整基本到位”。截至2018年11月,全国31个省区市的省级机构改革方案全部获中央批复同意。总体来看,省级机构改革整体较为一致,党政机构总数在60个上下。从表1来看,党政机构总数超过60个的只有4个直辖市;辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、湖北、湖南、甘肃等20个省区党政机构总数均为60个;广东省、广西壮族自治区、海南省、宁夏回族自治区的党政机构总数都在60个以下,其中海南省、宁夏回族自治区的党政机构总数最少,均为55个。

表1 2018年我国29个省区市党政机构数量

根据《深化党和国家机构改革方案》的要求,省以下“市县两级党政机构数额,由省级党委实施严格管理”,所有省级以下地方机构改革任务在2019年3月底前基本完成。从各省区市公布的改革方案来看,市县机构改革一般实行总量控制和限额管理。副省级城市机构限额一般不超过55个,较大城市不超过50个,中等城市(包括设区的市)不超过47个。县级机构限额按大中小不同情况,控制在30-37个,其中,大县(包括县级市)37个左右,中等县34-36个,小县不超过35个。地级市辖区党政机构设置33个左右。

二、2018年地方党政机构设置机理分析

机构设置机理,简言之,就是机构设置的规则和原理,主要有职能优先、管理幅度与管理层次相适应、精简与效能相统一、权责一致等。1981年以来,党中央部门于1982年、1988年、1993年、1999年集中进行了4次改革,国务院机构于1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年集中进行了7次改革。这些改革虽也取得了一定成就,“但其仍未能解决机构体系协同度不足的问题”[3]。《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》明确指出,这次机构改革要“以推进党和国家机构职能优化协同高效为着力点”,“优化职能配置”,“统筹设置党政机构”。《深化党和国家机构改革方案》则进一步对深化地方党政机构改革作出了具体部署。分析全国29个省区市的改革方案,我们发现这轮地方党政机构设置背后的规则和原理主要有以下几个。

(一)完善党的全面领导体制机制

长期以来,我国各级职能机构都在其对应的分类系统中设置和运行,这对进一步加强党的全面领导是不利的。《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》指出,“一些领域党的机构设置和职能配置还不够健全有力,保障党的全面领导、推进全面从严治党的体制机制有待完善”。这轮地方党政机构改革一个显著特点就是对进一步加强党的全面领导作出制度性安排,以强化党在重大工作中的统一领导地位,正如《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》所说:“加强党对各领域各方面工作领导,是深化党和国家机构改革的首要任务。要优化党的组织机构,确保党的领导全覆盖,确保党的领导更加坚强有力。”按照“同中央对口”的要求,各省区市都将全面深化改革领导小组、财经领导小组等党委决策议事协调机构升格为委员会,同时新组建了全面依法治省(区、市)委员会、外事工作委员会、审计委员会、教育委员会等议事协调机构。还有一些省根据本地特殊发展战略需要设立了党委决策议事协调机构,来保障党对本地重大工作的全面统一领导,如山东省设立的省委海洋发展委员会、辽宁省设立的省委军民融合发展委员会、海南省设立的省委自由贸易试验区(自由贸易港)工作委员会、广东省设立的省委推进粤港澳大湾区建设领导小组。此外,本次地方机构改革重点围绕“一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出”的现象,对相关机构进行职能梳理、优化,并将原党委政府交叉的职能统一归口到党委的相关部门,以强化党的全面领导,如大多数省份将省公务员局和机构编制委员会办公室并入省委组织部实行统一管理,由省委宣传部门统一管理新闻出版、电影工作,统战部门统一管理民族、宗教、侨务工作,各级地方行政学院并入同级党校,等等,以此来强化党的组织、宣传、统战、教育培训等部门职责,统一管理相关领域工作。

(二)任务型组织理论

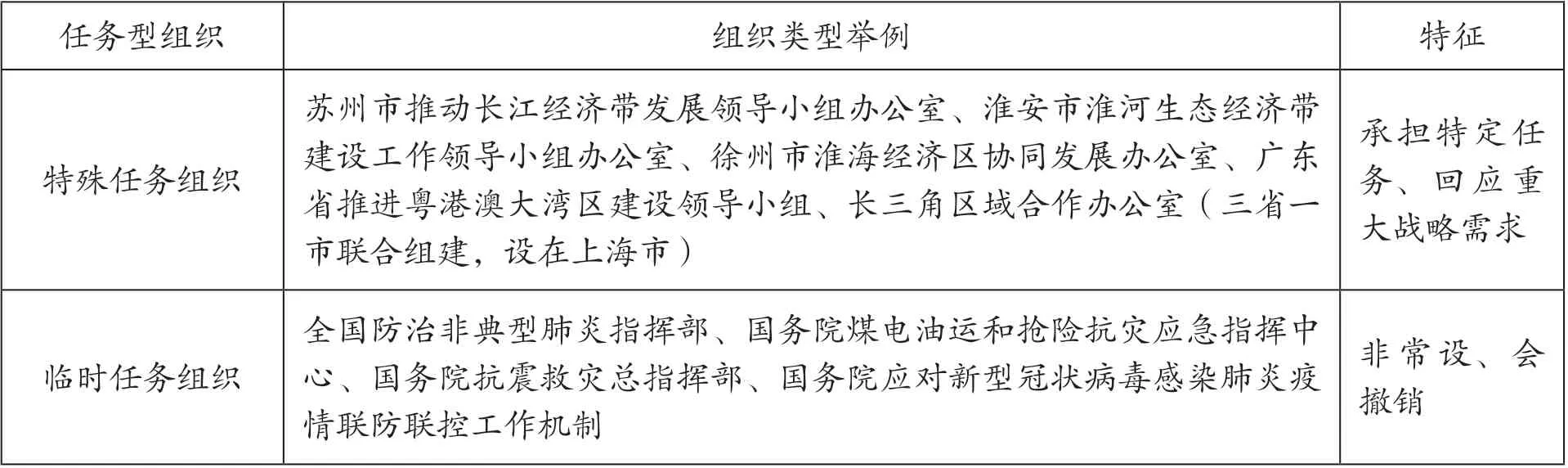

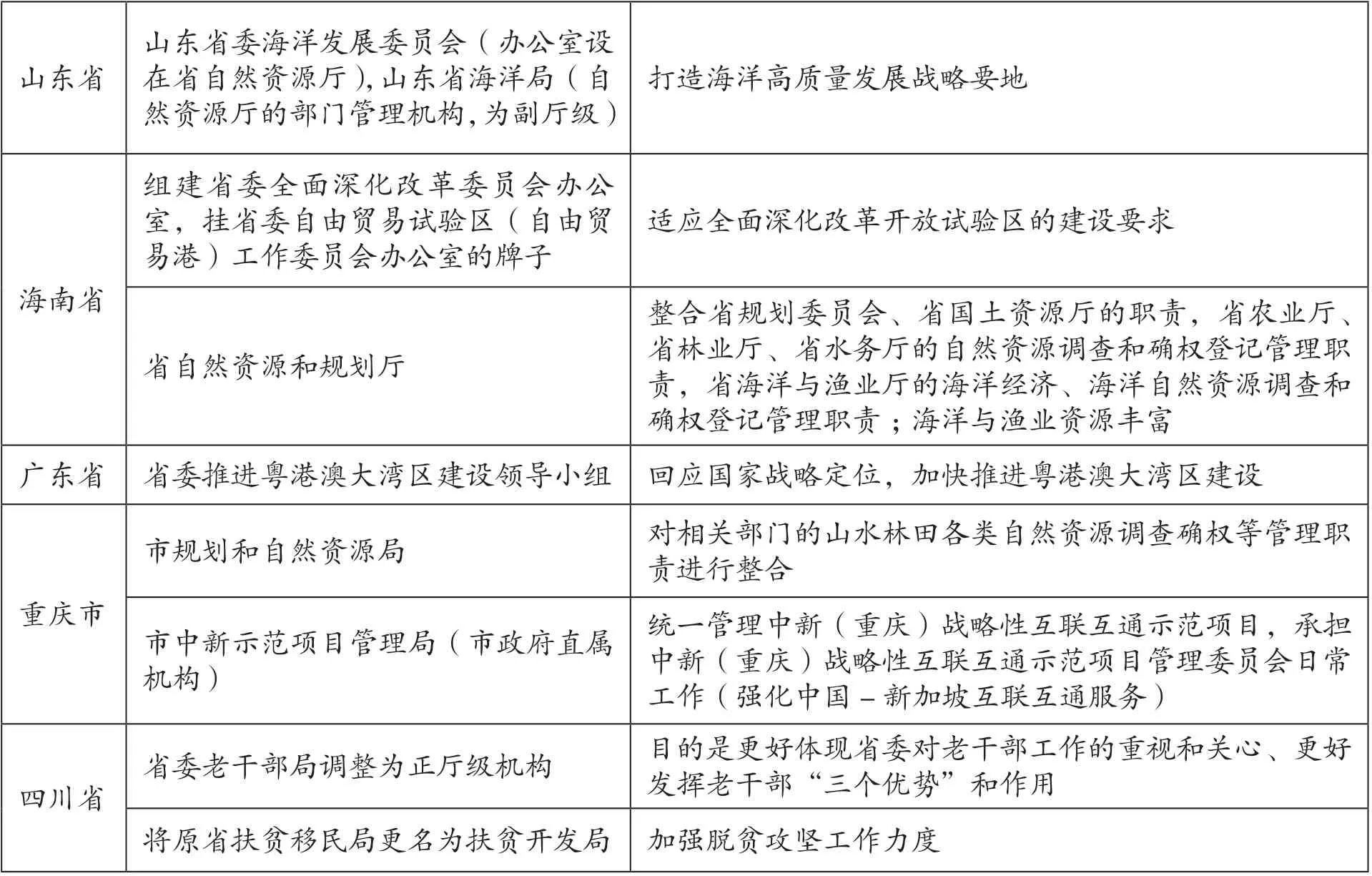

任务型组织是机构设置的重要规则和原理之一。所谓任务型组织,指围绕解决某些特定任务而建立的机构或组织,在任务完成后,该机构或组织就会及时解散。社会突发事件和非常规事件的增多为任务型组织的提出提供了契机,政府机构改革的呼声是任务型组织提出的现实理由。这种组织具有临时性特征,企业管理中也常被称为临时组织,各级政府文件中往往被称为临时机构、非常设机构。学界大多把临时性机构作为党政组织体系的有机组成部分来进行分析。从法理上来说,常设机关或机构是不会撤销的,它的设立有具体的组织法律依据。非常设机构一般不是实体性的机构,组成人员大多是兼任的,这种组织到特定时间会被撤销。但在实践中,有的临时机构存在的时间可能会较长,所担负的任务也具有经常性的特征,临时机构实际上变成了常设机构。这既是我国党政机构规模膨胀的原因之一,也是机构改革要解决的问题之一。

我们可以简单地把党政机构的任务型组织分为特殊任务组织、临时任务组织,如表2所示。党政机构的特殊任务组织主要是为了完成特定的任务而组建的具有地方特色的机构,如苏州市在市发展和改革委员会设立的市推动长江经济带发展领导小组办公室,旨在促进落实长江经济带高质量发展重大战略。党政机构的临时任务组织是为了应对突发的、紧急的公共事务而设立的机构,如2020年以来各级党政部门都成立了新冠肺炎疫情防控指挥部或领导小组。

表2 党政机构任务型组织划分

(三)优化协同高效原则

《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》指出:“优化就是要科学合理、权责一致,协同就是要有统有分、有主有次,高效就是要履职到位、流程通畅。”在改革实践中,各级地方党委政府按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求,结合本地具体情况,积极推进地方党政机构的职能优化,明确职责权限边界,规避职能交叉、推诿扯皮现象,以优化协同高效为原则,合理调整地方党政机构。这主要表现在横向职能整合和纵向职能分工两方面。

1.横向职能整合

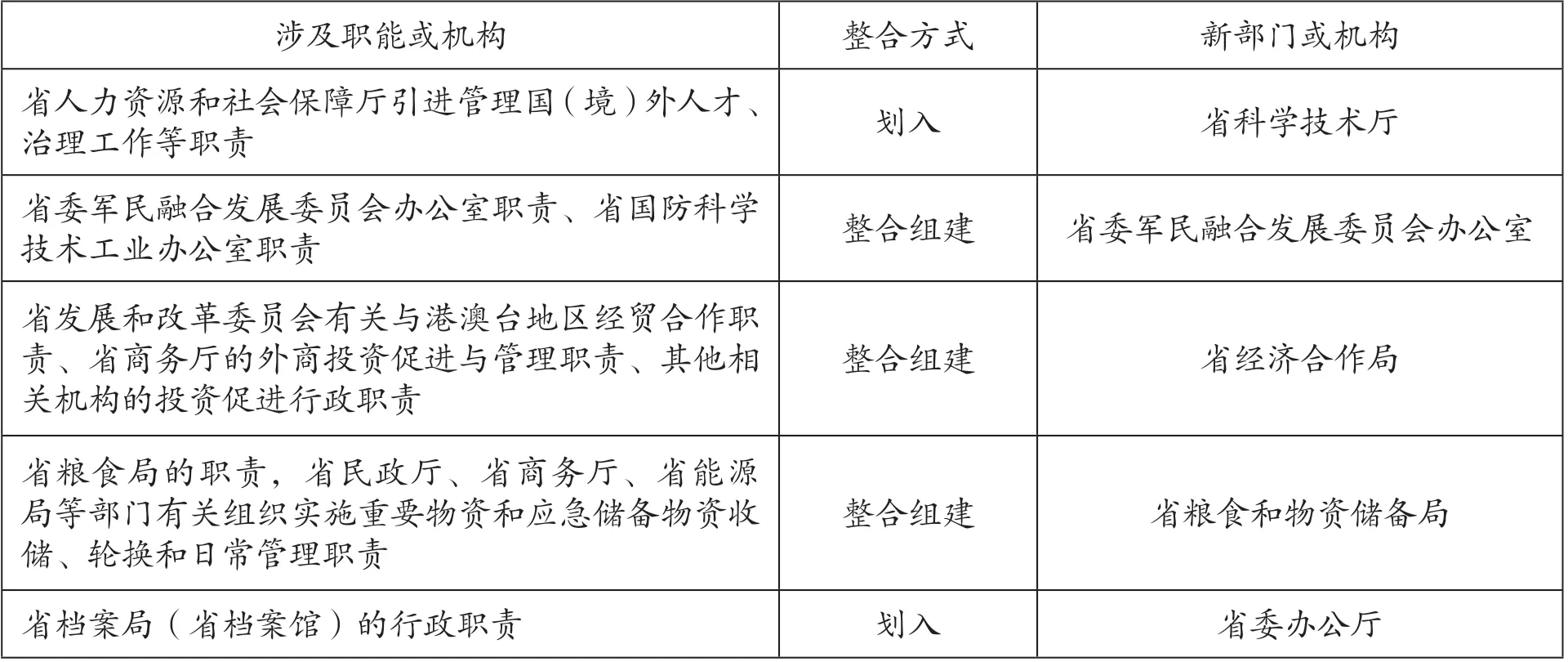

横向职能整合,是指相同相近的职能和业务归类合并或划入同一个部门或机构,避免党政机构职能交叉、政出多门、多头管理等问题。如表3所示,2018年机构改革中,四川省将相同相近职能进行整合,重新组建了省委军民融合发展委员会办公室、省经济合作局、省粮食和物资储备局,将省人力资源和社会保障厅引进管理国(境)外人才、治理工作等职责划入省科学技术厅,将省档案局(省档案馆)的行政职能划入省委办公厅。横向职能整合,无论是在省区市的机构改革还是市县机构改革中都有体现,它不仅是重要的机构设置机理,而且是重要的改革策略之一。

表3 2018年四川省机构改革职能整合情况

2.纵向职责分工

由于在管理范围和幅度上的不同,同样的机构和部门,其职责和权限的大小也会不尽相同,这就是纵向职责分工的问题。纵向职责分工既涉及中央与地方的关系,也涉及省市县乡不同层级党政部门职能和管理权限问题。关于纵向职责分工,理论上主要有“职责同构”和“职责异构”两种观点,它们都有一定的合理性和适用性。“职责同构”是指不同层级党政部门职能和机构设置保持一致,其目的是保证党中央的集中统一领导和国家法制、政令、市场的统一。几乎所有省区市的改革方案都要求所属市县的主要机构设置同中央和省基本对应。例如,从2019年1月深圳市公布的机构改革方案来看,深圳市设置的55个机构中就有22个与中央和广东省级机构基本对应,包括4个市委工作机关和18个市政府工作部门。“职责异构”指因地区经济差异、生产力发展水平不同等因素导致的纵向不同层级党政部门设置与职能配置不尽相同。显然,对中国这样一个幅员辽阔、发展不平衡不充分的大国来说,不同层级党政部门和机构设置要保持完全一致,是不合理也不现实的。即使上下级相同的部门机构,其内部科室设置也不可能完全一致或者一一对应。正因如此,《深化党和国家机构改革方案》才明确提出:“赋予省级及以下机构更多自主权,突出不同层级职责特点,允许地方根据本地区经济社会发展实际,在规定限额内因地制宜设置机构和配置职能。”

(四)法律法规要求

依法治国是党领导人民治理国家的基本方式。地方党政机构改革和职能优化作为一项重要的政治任务,同样必须依法进行,体现法治精神。《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》指出:“依法依规完善党和国家机构职能,依法履行职责,依法管理机构和编制,既发挥法治规范和保障改革的作用,在法治下推进改革,做到重大改革于法有据,又通过改革加强法治工作,做到在改革中完善和强化法治。”这轮地方机构改革的主要法规是组织法和机构编制条例。

现行的地方人民政府组织法是2015年8月修改的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,该法对地方人民政府的机构设置、人员组成、领导干部的选举任命等作了原则性的规定。机构改革与机构设置方案不能逾越该法。

早在2007年2月,国务院曾颁布并实施了《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》。为了加强党对机构编制工作的集中统一领导,规范党和国家机构编制工作,巩固党治国理政的组织基础,中共中央于2019年8月制定了《中国共产党机构编制工作条例》,于2019年8月5日起施行。该条例可以看作是为了巩固2018年机构改革成果、进一步推进机构改革而出台的配套性法规。机构编制工作条例作为机构编制法规,对地方党政机构改革的和机构设置同样具有法律约束性。地方机构改革方案通过后,部门内部的机构设置和编制数量都必须报机构编制管理部门审批或报备。

为了深入贯彻落实党的十九届三中全会关于机构改革的精神,有效解决部分党内法规和文件与机构改革不适应、不协调、不衔接、不一致问题,2018年5月中共中央专门发布了《中共中央关于涉党和国家机构改革党内法规和相关文件专项清理的决定》,废止了3件、修改了35件中央党内法规和相关文件,同时要求各省、自治区、直辖市党委要组织实施好本地区涉机构改革的党内法规和相关文件的清理工作。这对于确保本次地方党政机构改革依法依规进行具有重要意义。

(五)上级改革方案的限制

由于《深化党和国家机构改革方案》要求省市县各级的机构职能要与中央机构职能基本对应,因此,地方党委政府在实际设置机构的时候会首先考虑对标党中央和国务院机构改革方案,从而导致全国各省区市机构改革步伐较为一致,基本上是对标中央组建多个议事协调机构。例如各省区市纷纷设立了全面深化改革委员会、财经委员会等,只不过两个委员会在办公室设置上略有不同,如河北省将省委全面深化改革委员会办公室设在省委政策研究室,辽宁省将省委全面深化改革委员会办公室设在省委财经委员会办公室,黑龙江省将省委财经委员会办公室设在省发改委,而有的省则将两个办公室都设在省委政策研究室或者省发改委。

《深化党和国家机构改革方案》还要求地方机构设置实行限额管理,即“省级党政机构数额,由党中央批准和管理。市县两级党政机构数额,由省级党委实施严格管理”,因此,各省区市出台的改革总体方案或总体意见中,对各个市县的机构设置都作出了限额规定。例如2018年12月,中共山东省委下发了《关于市县机构改革的总体意见》,该意见规定:济南市和青岛市作为副省级城市,机构限额不超过55个;淄博、烟台、潍坊、临沂4市按大城市测算,机构限额不超过50个;其他设区的市按中等城市测算,机构限额不超过47个;县级机构限额按大、中、小不同情况,机构数量限额分别为37个、35个、30个;县级市按县级限额的上限37个掌握,市辖区参照县的机构限额分别确定。

三、2018年地方党政机构设置的具体经验

从2018年地方党政机构设置实践来看,地方党政机构基本上对应了党中央和国务院的机构设置,并调整优化了部分机构和职能,构建起了从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系。这次地方党政机构改革取得了明显成效,充分彰显了党的集中统一领导和我国社会主义制度的政治优势。归纳而言,这次地方党政机构设置的具体经验主要有以下几点。

(一)坚持“四个统一”原则设置机构

《深化党和国家机构改革方案》指出:“省市县各级涉及党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一的机构职能要基本对应。”本轮地方党政机构改革以习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述为指引,严格按照中央的统一要求,对省市县机构的设置坚决贯彻落实上述“四个统一”,凡是涉及党中央统一领导和国家法制、政令、市场的机构,从省级到县级都与党中央和国务院保持一致。《四川省机构改革方案》就明确指出,“对应党中央和国务院机构,调整优化相应机构和职能是我省机构改革的重点”,要求全省除少数民族地区外,所有县(市、区)在规定机构限额内必须统一设置行政审批局、综合行政执法局。《辽宁省机构改革方案》也明确要求市县党政主要机构职能调整要同中央和省保持基本对应,市县机构改革要做好与省机构改革相衔接。

(二)坚持因地制宜原则设置机构

各省区市在机构设置中,结合本地的实际情况,采用或调整或整合或优化或将部分职能划入其他部门等方式,因地制宜设置机构,如四川省和河南省的机构设置就是如此。另外,四川省还针对全省农业人口占比较大、外出务工农民多的实际情况,在百万人口农业大县统一设置了农民工服务中心。据统计,四川省在64个县(市、区)、1750个乡镇设置了农民工服务机构,专门负责农民工培训、促进人才回引、尽力解除后顾之忧“三件大事”,覆盖1724万农民工,占全省农民工总量69%。[4]

这次机构改革还有一个亮点就是很多地方设立了与大数据相关的管理机构。随着以互联网为代表的新一代信息技术的迅猛发展,全球范围内,研究发展大数据技术、运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势。2015年9月,国务院《促进大数据发展行动纲要》发布,各地方政府纷纷出台促进大数据发展的指导政策、发展方案、专项政策和规章制度等,使大数据发展呈蓬勃之势。[5]趁着这次机构改革,大数据发展较好的省区市便设立了相应的管理机构。福建省设立了数字福建建设领导小组办公室(福建省大数据管理局),安徽省组建了省数据资源管理局,山东省组建了省大数据局,重庆市组建了市大数据应用发展管理局,浙江省组建了省大数据发展管理局。其实,广东省早在2014年2月在省经信委内就设立了大数据管理局,贵州省在2017年2月将公共服务管理办公室就更名为贵州省大数据发展管理局(省政府正厅级直属事业单位)。随着信息技术、通信技术和互联网技术的进一步发展,“互联网+电子政务”的快速推进,大数据的应用与发展将是未来智慧城市建设和公共服务的重要抓手和着力点。

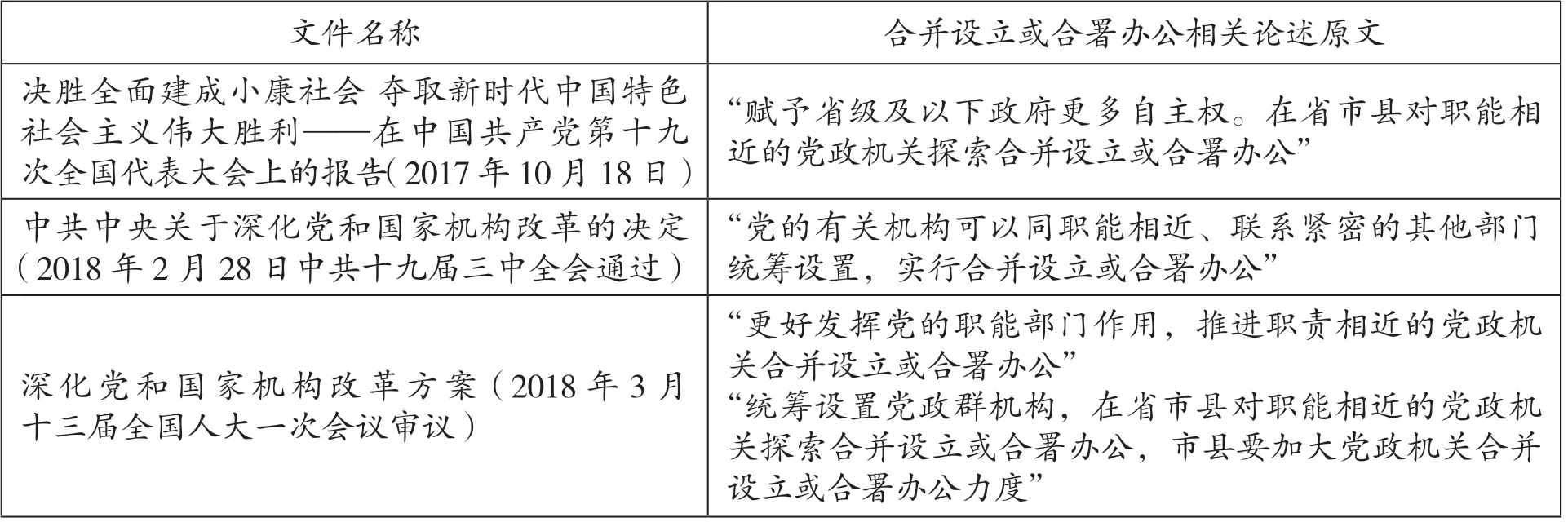

(三)坚持彰显本地资源与区位优势原则设置机构

不少地方党委政府在这次机构改革中增设了地方特色部门,分析其背后的原因,主要有三个:一是地方的资源优势,二是地方的区位优势,三是回应和对接本地的战略定位与战略发展需求。如表4所示,建设中国(海南)自由贸易试验区是党中央、国务院着眼国际国内发展大局,深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的重大决策,海南省委设立自由贸易试验区(自由贸易港)工作委员会办公室,正是响应党中央、国务院这一重大决策和战略部署,具有很强的紧迫性和现实性。同样,海南省为了整合省旅游发展委员会的职责和省文化广电出版体育厅的文化、体育、广播电视管理职责,组建了省旅游和文化广电体育厅,对接中华人民共和国文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等三个中央部门。这一机构的设置突出了海南省文旅资源大省的特色,也有助于强化文旅广电体育管理职能。在本轮机构改革中,广东省委、广州市委和深圳市委都组建了推进粤港澳大湾区建设领导小组,既是基于充分发挥本地区位优势的需要,也是响应国家重大战略和区域经济发展的职能需要。广东省作为我国改革开放的前沿阵地,要实现“四个走在全国前列”②、当好“两个重要窗口”③,本就承担着许多先行先试的改革重任,因此,未来其机构改革的步伐可能会更快,机构设置也可能更有特色。辽宁、湖北、山东、内蒙古、重庆等省区市以及苏州、淮安、徐州等市设立的地方特色机构,都凸显了这些省市的区位优势和资源优势,是推动落实党和国家对这些省市的战略定位、加快这些地方社会经济发展的需要。

表4 2018年部分省区市设立的特色机构

注:本表由作者根据相关省区市机构改革方案及有关报道整理。

(四)坚持政务必须便民为民原则设置机构

政务服务机构(中心)是人民政府设立的集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目的综合性管理服务机构,也是强化政务服务、提高行政效能,为人民群众提供优质、便捷、高效服务的重要改革举措。

这次机构改革,政务服务机构大多是在原行政审批服务中心的基础上进行优化和整合。从相关报道来看,江苏省、安徽省、湖北省、西安市、成都市、长沙市等省市都设有政务服务机构(中心)。四川省还在全省4298个乡镇和332个街道统一设置和优化了便民服务中心,实现了便民服务中心的全覆盖。[4]“最多跑一次”改革是近年来浙江省最有成效、具有示范性的改革,是浙江省全面深化改革的“牛鼻子”。浙江省为此组建了省最多跑一次改革办公室,其目的在于推进各类政务服务事项向行政服务中心全进驻,积极打造办事效率最高、政务环境最优、群众和企业获得感最强的省份,不断放大“最多跑一次”改革对全面深化改革的牵引作用。

行政审批服务局(中心)是将分散在各部门的行政审批事项和行政审批权力集中到一个部门行使。天津滨海新区早在2014年5月就设立了天津滨海新区行政审批局。2018年机构改革时,长沙市、西安市、青岛市等地设置了行政审批服务局。四川省在市县机构改革中要求统一设置行政审批局,至2019年3月底,全省183个县(市、区)中,共有166个设置了行政审批局,占90.7%。改革目的在于将行政审批权集中整合,降低行政成本,提高行政效率,实现行政审批标准化,实现“一枚公章管审批”。

(五)积极探索合并设立或合署办公模式

如表5所示,中央相关文件对合并设立或合署办公提出了相应要求。合并设立或合署办公主要包括党委机关与行政机关之间、行政机关与行政机关之间的合并设立或合署办公两种情况。

表5 中央相关文件对合并设立或合署办公的要求

合署办公是指两个或两个以上的机构部门,因职能相近、联系紧密、工作对象相同、工作内容近似等原因,而在同一地点办公,机构数量计算为一个,如“对外保留牌子”“加挂牌子”就是如此。所谓“对外保留牌子”,指机构整合后,被合并机构的牌子还保留,如四川省将省公务员局并入省委组织部,对外保留省公务员局牌子,不再保留单设的省公务员局;“加挂牌子”,一般是将一个机构合并到另外一个机构,保留部分被合并的机构职能,对新组建的机构来说,新增了职能,所以采取“加挂”的方式,如大多数省将省新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入省委宣传部后,省委宣传部同时加挂省新闻出版局(省版权局)、省电影局牌子。

合并设立是指两个或两个以上的机构或部门完全合并,机构数量也计算为一个。大部分省区市在2018年组建了监察委员会,同纪律检查委员会合署办公,不再保留省监察厅、省预防腐败局。

合署办公或合并设立不仅能减少机构数量,还能有效化解机构重叠、职能交叉、推诿扯皮、效率低下等问题。各级地方党政机构设置的时候,均在某些机构或部门之间推行了合并设立或合署办公这一改革举措。与2008年以来推行的行政机关内部合并设立的大部制改革相比,2018年新一轮机构改革的合并设立或合署办公还涉及党的部门,具有跨党政的属性,因此更具有全局性。通过党政部分机构合并设立或合署办公的形式对党政机构职能进行统筹设置,能最大限度地消除党政机构职能模糊、权责脱节的弊端,从而增强党的领导力、提升政府的执行力。

(六)设立综合行政执法机构

执法机构是与人民群众接触较多、涉及人民群众切身利益的部门,多头执法、重复执法和不作为、乱作为等问题较为突出,成为这次机构改革的重点领域,因此,《深化党和国家机构改革方案》鼓励地方“探索实行跨领域跨部门综合执法,建立健全综合执法主管部门、相关行业管理部门、综合执法队伍间协调配合、信息共享机制和跨部门、跨区域执法协作联动机制”。设立综合行政执法机构既是本轮地方机构改革的一个最大亮点,也将是今后的一个总趋势。四川省183个县(市、区)中,共有160个设置了综合行政执法局,占87.4%,并逐步形成“综合行政执法局+综合执法大队+专业执法中队”的模式。浙江省此项改革亦走在全国前列。此次机构改革,除整合组建了市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等五个领域执法队伍外,浙江省还专门组建了省综合行政执法指导办公室(在省司法厅),负责指导、规范、协调全省行政综合执法工作,逐步形成“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”的行政执法体系。浙江省级部门原则上不设专门的执法队伍,行政执法职能由市县两级承担,设区市和市辖区只设一个执法层级,在乡镇(街道)逐步实现一支队伍管执法,加快建设全省有机统一的行政执法监管体系。

注释:

①青海和新疆,公开报道未提及党政机构数量;公开报道显示北京市政府设置46个机构,有报道提及北京市设置党政机构数量为65个。参见《中国经济周刊》2018第49期王红茹的文章《31省份机构改革的地方特色 多省市设置“特色部门”》。

②在构建推动经济高质量发展的体制机制上走在全国前列;在建设现代化经济体系上走在全国前列;在形成全面开放新格局上走在全国前列;在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列。

③向世界展示我国改革开放成就的重要窗口和国际社会观察我国改革开放的重要窗口。