翻译规范视角下的昆曲字幕英译研究

张玲

(苏州大学 外国语学院,江苏 苏州 215006)

1.引言

昆曲作为“百戏之祖”体现了中国古典戏曲的最高艺术成就,于2001年被联合国教科文组织列入首批“人类口头遗产和非物质遗产代表作”。近年来,昆曲剧目多次在国外舞台搬演并受到人们的关注和喜爱,字幕翻译无疑在其中起着关键作用。正如青春版《牡丹亭》的导演白先勇(2009: ii-iii)所说:“昆曲走向世界乃为当务之急。把昆曲介绍到外国,首先昆曲的文本需有一流的翻译……别小看了字幕的功能,字幕翻译的优劣,往往影响外国观众对一出戏的评价呢。”

目前以昆曲英译为主题的研究(周福娟, 2006; 吉灵娟, 2009; 曹广涛, 2011; 黄庆欢, 2014; 赵征军, 2018; 朱玲, 2019等)从不同层面和视角丰富了对昆曲英译的思考,为未来的研究提供了启发。然而,这些研究大多关注昆曲文学文本的英译,较少关注演出字幕的英译,且翻译规范视角下的研究几近空白。目前的昆曲字幕英译研究大多关注李林德翻译的青春版《牡丹亭》字幕,而对其他译本,如汪榕培、汪班的译本关注很少;对昆曲艺术自身特色如何体现在字幕英译中的讨论较少;对昆曲字幕英译与影视字幕英译的区分不明显。可见,昆曲字幕英译研究尚有较大的拓展空间。

本文以翻译规范为视角,通过研究李林德、汪榕培、汪班三位译者的昆曲《牡丹亭》字幕英译,在考虑昆曲特点及其与影视剧差别的基础上,探讨昆曲字幕英译多重元素交织中呈现的规范特征,以期为昆曲字幕的英译提供参考与启发。

以李林德译文作为字幕的青春版《牡丹亭》演出,以汪榕培译文作为字幕的上海昆剧团、浙江昆剧团、湖南省昆剧团等剧团的《牡丹亭》演出以及以汪班译文作为字幕的纽约海外昆曲社的《牡丹亭》演出在国外受到欢迎,观众对字幕也给予好评:“青春版《牡丹亭》……舞台两旁始终随剧情滚动精彩的翻译,整个故事理解起来就像观看外国原声字幕电影一样轻而易举了”①(Vargo, 2006)。“浙江昆剧团……英文字幕翻译得非常好,让人完完全全看懂了戏剧所表达的内容”(戴维·休斯, 转引自丽水网, 2016)。“汪班……译文‘气象万千’、‘引人入胜’、‘多彩多姿’”(Oestreich, 转引自汪班, 2009: 封四)。因此,本研究的案例分析具有一定的代表性。

2.翻译规范

规范理论是描写翻译学的核心。图里(Toury,1995: 55)指出,规范是“适用于特定场合的行动指令,它们由一个社群所共有的关于是非对错、充分与不足的一般价值观和思想转化而成。规范明确了在特定行为层面上必须做什么和禁止做什么,什么行为可以被容忍和被允许。”规范形成一个分级的连续轴(continuum),其两端分别是普通的、绝对的规则以及个人风格。规范是解释所有人类活动的社会相关性的关键概念,它同样适用于文化或任何涉及规范的系统(同上: 54-55)。

根据图里的规范理论(同上: 56-59),初始规范(initial norm)指左右译者在目标语系统和源语系统之间做出选择的规范,它贯穿并影响着翻译的整个过程。如果译者倾向于源语文本的语言和文化规范,则译本表现出“充分性”;如果译者倾向于目标语系统的规范,则译本表现出“可接受性”。图里还引用了佐哈尔对“充分性”的解释,即“在目标语言中实现源语的篇章关系,同时不破坏源语自身的(基本的)语言系统”(Zohar, 1975: 43, 转引自Toury, 1995: 56)。操作规范(operational norm)可分为“母体规范”或“矩阵规范”(matricial norm)和“篇章-语言学规范”(textual-linguistic norm)。前者决定了是否用译语材料代替源语材料,影响着译文的完整性、布局和组成,体现为切分或删减原文、调整段落以及增添脚注等。后者影响微观层面的语言特征,因文本类型而异,涉及文本结构和文本语言的形成,制约译者对词、短语及文体的选择。

图里(同上:57)还指出,初始规范不应被过度阐释。虽然译者的选择呈现一个总体的倾向,但这并非意味着所有翻译中的具体决定都与之完全一致。实际操作中的翻译决定往往是对可接受性和充分性的结合或两者之间的妥协。图里所言表明,操作规范具有一定的灵活性。

3.三个《牡丹亭》字幕英译的初始规范

李林德、汪榕培、汪班的《牡丹亭》字幕英译都以可接受性为初始规范。青春版《牡丹亭》的导演白先勇(2009:iii)指出,“演出本的译文,首要条件是清楚明白,观众一目了然,字幕的空间有限,速度很快,艰涩的英文,观众来不及消化,对剧情了解会产生阻隔”。译者汪榕培也认为翻译“很重要的是要适合读者,考虑读者接受心理”(朱安博,2013:4),其前提是“不影响英语读者理解”,必要时“宁肯牺牲原有的意象而用英语的相应表达方式来取代”,译文“若能带点古色古香的味道、却又不离开当代英语的规范,则大功告成矣”(汪榕培,1999:51)。

昆曲字幕英译以可接受性为初始规范的合理性主要体现在三个方面:第一,昆曲观赏往往是一次性完成的,不像文学阅读那样可以任意重复或前后参照。第二,昆曲艺术的元素和呈现形式(音乐、舞蹈、美术、武术、杂技、舞台布景、人物造型、唱腔)丰富多样并与影视剧有所不同,因此在阅读字幕之外观众需有足够的时间保证观赏体验的完整性。第三,昆曲的语言从多方面展现了中国古典诗、词、曲、赋的文学传统,其中深厚的文化底蕴和丰富的文化内涵给西方观众的理解带来了一定的挑战。

以语言的可接受性为基本前提的初始规范贯穿在三个《牡丹亭》字幕的英译中,具体表现为译文的自然、流畅、易懂。同时,由于初始规范只是译者选择的一个总体倾向,三位译者并非在所有具体的翻译操作中都有完全一致的表现。

4.三个《牡丹亭》字幕英译的操作规范

首先,在无法直译的情况下,李林德、汪榕培、汪班三位译者都选择放弃原文的语言形式,采用意译、改译、删减等灵活变通的翻译方法。例如:

例1:啼红了杜鹃

李林德译文:Cuckoo birds waken red azaleas.

汪榕培译文:Amid the red azaleas cuckoos sing;

汪班译文:With blood-and-tear-stained azaleas in a haunting red!

这句唱词出自《牡丹亭》“惊梦”一出。古人认为杜鹃鸟因不断啼鸣,口中溢血,染红了杜鹃花,所以常用“杜鹃啼红”表达忧伤的情感。唱词“啼红了杜鹃”直译会使观众费解,而加注形式又无法用于字幕翻译。为了使舞台字幕英译一目了然,三个译文都在一定程度上对语言进行了重塑,译文可读性强,同时不乏趣味。

例2:听呖呖莺声溜的圆

李林德译文:And orioles trill so clear.

汪榕培译文:While orioles sing their way across the sky.

汪班译文:What mellifluous tunes the orioles croon are also very dear!

原文中的象声词“呖呖”、动词“溜”和形容词 “圆”构成通感的修辞。听觉、动作和视觉的独特组合增强了意象内涵的模糊美,读者的理解在很大程度上依赖感悟和想象。李林德译文中的“trill”指鸟儿带有颤声的鸣叫,汪榕培译文中的“sing across”勾勒了鸟儿鸣叫着飞过天空的画面,汪班译用“mellifluous tunes”“croon”“dear”渲染鸟鸣的动听。虽然这些译文在形式上没有完全再现原文的语言表达特色,但读来自然流畅,在一定程度上传递了原文的感官信息。

4.1译本的母体规范差异

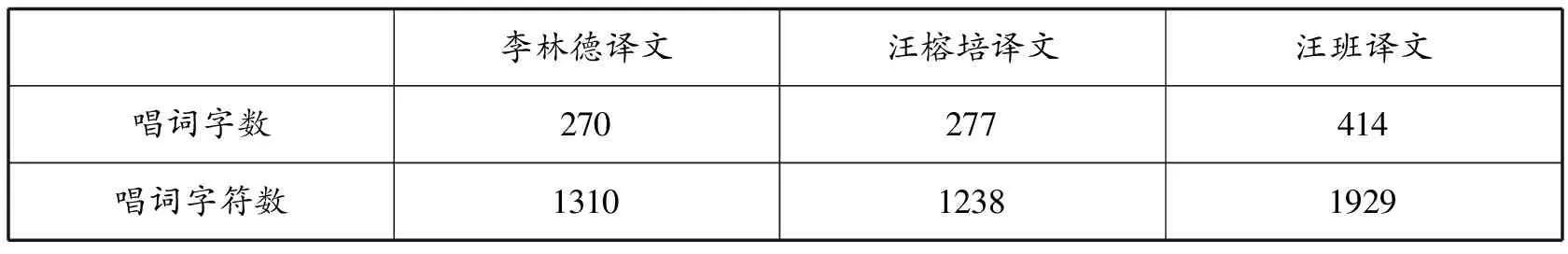

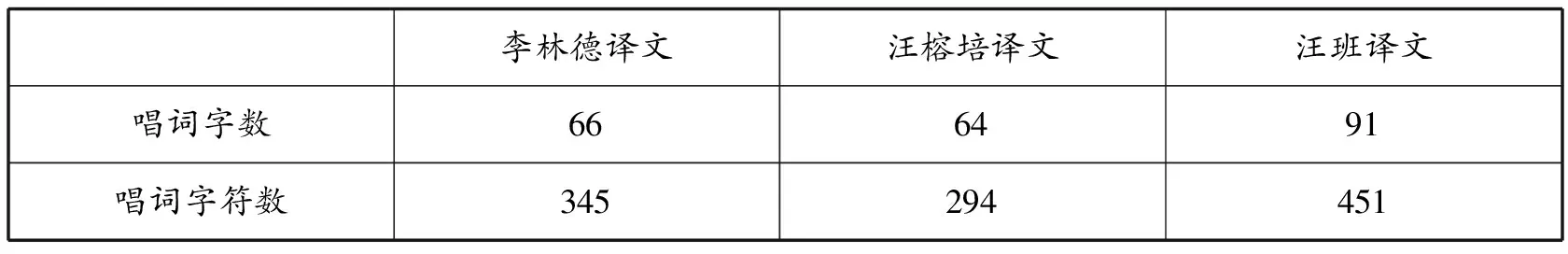

三个译本的母体规范差异可以较明显地体现为译文不同的篇幅。例如,在“惊梦”一出中,三个译本参照的原文剧本是一样的,但在从“梦回莺啭”到“炉添沉水香”的唱词以及“皂罗袍”这部分唱词的字数、字符数方面表现出一定的差异。从表1和表2中可以看出,李林德译文和汪榕培译文篇幅接近,相对来说较简洁;汪班译文的篇幅明显更长。

表1 “惊梦”译文篇幅

表2 “惊梦·皂罗袍”译文篇幅

4.2译本的篇章-语言学规范差异

总的来说,在三个译本中,李林德的译文尽可能在直译的基础上采用了删减、缩译、阐释等方法;汪榕培的译文尽量再现原著文字的优美,并且常采用意译来显化原文逻辑;汪班的译文为了保证文化信息和情感的充分性,或对原文字面意思进行增益和扩充,或放弃原文的形式进行阐释。以下各例中,三个译文在不同层面体现出充分性。简洁的译文再现了原文语言凝练、言简意丰的特点,让观众有更多的时间欣赏舞台和表演。相比之下,保留原文的选词、语序、修辞、意象、押韵等特色并较长的译文虽然占用更多的阅读时间,但能让观众能更好地领略原文语言的美感和文学价值;这些都是昆曲观赏中的重要因素,也是欣赏高度写意性表演的基础。因此,不同的译文可使观众对表演美、语言美、情感美有不同程度和侧重的体验。下文将逐一展开分析。

例3:摇漾春如线

李林德译文:Swaying threads of spring.

汪榕培译文:Torn by spring breeze into flimsy shreds.

汪班译文:Spring O Spring, how carelessly have you meandered in/to cavort!

例3中,李林德的译文在很大程度上保留了原文的语序,只将原文的明喻“春如线”转换为暗喻“threads of spring”以保证简洁。汪榕培的译文再现了“春”和“线”的意象,将二者分别译为“spring breeze”和“flimsy shreds”;以意译显化了“摇漾春如线”与上文“袅晴丝吹来闲庭院”(In the courtyard drifts the willow-threads)的逻辑关系,同时两句押同一尾韵。汪班的译文完全放弃了原文的形式,采用了阐释和改译的方法;其中“carelessly have you meandered”有原文的“摇漾”的影子,“carelessly”“meandered”“cavort”在一定程度上再现了原文闲散、欢乐、明媚的气氛。

例4:良辰美景奈何天

李林德译文:But in this glorious season

汪榕培译文:Where is the “pleasant day and pretty sight”?

汪班译文:Oh, it is in vain this fleeting moment of beauty has come

例4中,李林德译文十分简洁,以“glorious”概括“良辰美景”的含义,但遗憾的是没有将“奈何”的情感表现出来。汪榕培译文以直译保留“良辰美景”的对称结构和意象。汪班的译文增加了“fleeting”,突出了对美好春光转瞬即逝的无奈之情。

例5:雨丝风片,烟波画船,锦屏人忒看的这韶光贱。

李林德译文:In windy strands of rain, gilded/pleasure boats nod in misty waves./Maidens shielded by brocaded screens,/are blinded to such glorious scenes.

汪榕培译文:The threads of showers in gales of wind,/The painted boat in hazy sprays:/All are foreign to secluded maids.

汪班译文:And how the fine mist, borne on a teasing breeze,/Shrouds/The painted boats in distance, as if themselves on clouds!/Alas! Spring, none of your riotous beauty/Is for those in locked mansions to see!

例5中,李林德的译文通过地点状语、主谓结构、过去分词定语对原文具有模糊的意象美进行了具体化的阐释,译文易于读者理解。汪榕培的译文保留了原文的意象叠加,以“threads”“painted”表现原文意象特色,再现了语言美;最后一句采用意译,其中“All”“foreign”“secluded”突出了人物消极的情感与美丽景色的强烈对比。汪班的译文采用感叹句“how”、感叹词“Alas”以及“teasing”“as if”“your”等表达以充分地传递对春光转瞬、青春易逝的惋惜之情。

例6:那牡丹虽好,他春归怎占的先!

李林德译文:The peony is gorgeous,/But blooms late when spring is gone.

汪榕培译文:The peony is fair indeed,/But comes the latest on the mead.

汪班译文:Peonies, oh, thou Queen of many a blossom/With spring’s passing, you too shall succumb.

例6中,李林德译文和汪榕培译文的句型和选词较简洁,分别以“late”和“latest”对应“怎占的先”,十分易读,让观众有更多的时间关注舞台。汪班译文采用叹词“oh”、古语“thou”,以及“Queen”“succumb”等词还原了原文强烈的情感、古色古香的语言风格和典雅的文学色彩。汪榕培译文和汪班译文前后两句押同一尾韵。其中,汪榕培译文中的“mead”一方面与上句的“indeed”形成尾韵,另一方面与上文“遍青山啼红了杜鹃,荼蘼外烟丝醉软”形成逻辑连贯。

例7:早难道好处相逢无一言

李林德译文:As we come together, wordless,/in this wonderful place.

例7中,李林德译文采用了尾韵。可见,虽然李译较少使用押韵,但译者并非绝对排斥语言的文采。这也彰显了同一个译者对操作规范的顺应呈现出较大的灵活性。

自以上各例中可看出,三位译者采用的翻译策略差异较大。如前文所述,英语国家观众对三个版本的《牡丹亭》英译字幕均给予认可和好评,表明昆曲字幕英译的操作规范确实具有较大的灵活性和张力。正如图里(Toury,1995:55)所说:“不同规范在极限之间的连续轴上占据相对位置”。以下其他学者的观点也说明了这种灵活性和张力的合理性:“简单的活动,需要做出选择的次数并不多,涉及的规范也就较少。复杂的活动则涉及多次选择,每次选择都可能开放某些可能性而关闭另一些可能性”(Levy,1989,转引自张南峰,2012:33);“翻译时,每译一个词语、一个句子,都要做一次选择;这些选择牵涉多种多样的问题……所以文化规范往往有多样性”(张南峰,2012: 33)。

5.影响昆曲字幕英译操作规范的因素

昆曲字幕英译的操作规范涉及以下相关影响因素,它们共同作用,使译文在保证可接受性、不造成阅读负担的前提下具有一定的充分性。

5.1观众群体多样化

不同的观众在理解力、期待、文化背景、观赏视角等方面有所差异。曾有学者(Mateo, 2004: 173)汇总不同的观众对加拿大Aria Nuova字幕制作公司出品的同一部字幕翻译所做的评论,其中较有代表性的包括1)忠实于原文的精髓;2)清晰、有品位、简洁、灵活、幽默;3)变通的翻译与舞台细节配合,使该字幕杰出而有艺术性;4)时间把握完美,非常简洁、信息量大、与表演匹配;5)有帮助、不唐突;6)优美且放映方式得体;7)有文学性、简洁、富有诗意、有趣、大大丰富了观赏体验。由此可见,不同观众对舞台字幕翻译有不同的评价标准,有时甚至因视角和侧重点的不同给出看似相反的评价,如“忠实”和“变通”“灵活”,“简洁”和“信息量大”等。另外,雅俗共赏本身就是戏曲接受美学的准则。雅俗只是程度问题,没有明显的界限之分,这就使翻译策略迥异的译文可能被不同的观众欣赏。

5.2昆曲的语言特征

5.2.1昆曲语言的文学性

昆曲的唱词兼收诗、词、赋、骈等文体,语言绮丽典雅,辞藻优美,多用典故,富有诗意。《牡丹亭》曾被誉为昆曲语言创作最高成就的集中体现,因它“熔铸了唐诗、宋词、六朝辞赋的华美绮丽风格,优美含蓄,文采斐然……其中既有自然流利的语言……又有精工典丽的语言和诗词用语所造成的含蓄隽永,既有元曲的本色疏宕,又有玉熟生诗、欧晏词的俊雅铱丽”(许金榜, 1987: 73)。

《牡丹亭》不仅仅唱词优美,为人们所熟知唱段比比皆是,如“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣,良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院,朝飞暮卷,云霞翠轩,雨丝风片,烟波画船,锦屏人忒看的这韶光贱!”“翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填”“芭蕉叶上雨难留。芍药梢头风欲收。画意无明偏着眼,春光有路暗抬头”等;宾白也是化俗为雅,雅俗交织,具有一定的文学性,如“梦去知他实实谁?病来只送得个虚虚的你”“叫的你喷嚏似天花唾。动凌波,盈盈欲下,不见影儿那”等。

白先勇(2009:iii)曾指出,“昆曲的曲牌唱词多为诗歌韵文,因此译者本人对中国诗词的修养,以及中国诗词英译的掌握,便可决定译文的高下”。以下是笔者搜集的部分英语国家观众对不同版本昆曲《牡丹亭》字幕的评论。从中可见英语观众对字幕英译再现原文文学性的感受:

“石道姑自述身世……与圣经中的所罗门之歌和英国的风月诗有异曲同工之妙。……若不时刻关注大幕两旁的翻译,如此好诗就可能从你眼前溜走了”(Vargo, 2006)。

“剧中的语言有着莎士比亚式的灵活多变。比喻的修辞有着令人愉悦的自然形象……剧中高贵典雅的舞蹈,正如女主角所唱的那句‘沉鱼落雁鸟惊喧’不时回荡在脑海中”(Brown, 2008)。

“陈士争版……在字幕的处理上……使用简化的语言,……陈的处理方法受到那些不了解中文的观众的欢迎。但我经常感到很吃惊,因为这些语言对原文进行了大刀阔斧的修改……这种策略……使难以理解的语言变得吸引人、易懂,但同时破坏了原本优美和朦胧的语言”(Swatek, 2002: 149)。

从上述评论来看,昆曲字幕的英译应尽可能保留文学性,应有助于观众领略昆曲语言的高雅优美、温润典雅、婉转抒情。过分简单、简短的译文会抹杀昆曲语言的宝贵特色,从而在很大程度上破坏戏剧表演的观赏价值。

5.2.2昆曲唱词凝练

昆曲唱词是诗化的语言,因此每行字数不多,一般在10个字以内。目前昆曲唱词的字幕英译大多将句子拆分为短行,以再现原文语言的凝练。在为译文分行时,如果能注意合理断句,就可以减少阅读中进行逻辑处理的压力,提高阅读的速度和效率。上文提到,李林德的译文比较简洁,但并非所有唱词都只以一行译文对应一行原文。李译中有不少将一句译文拆分为两行的处理,译者在从句、状语、分词结构等处断句换行,减轻了阅读负担,例如:

例8:人立小庭深院

李林德译文:Fills this “cloistered courtyard,”/where I stand.

例9:你侧着宜春髻子恰凭阑

李林德译文:Your spring chignon aslant,/leaning against the balustrade.

5.3昆曲的表演和舞台特征

5.3.1说唱时间较长

昆曲表演中的说唱时间远远比一般影视剧中的对白长,尤其是唱词所用时间。昆曲演唱采用的是“水磨腔”,其特色是柔漫、悠远。“主要表现为延缓唱腔拍子,放慢节奏……除了大家熟知的‘一板三眼’、‘一板一眼’外,又有一些‘赠板曲’的演唱,也就是说,将4/4拍的曲调放慢成8/4拍”(何晶, 2017: 71)。

上文例5、例6、例7中的唱词分别包含18字、12字和10字,表演用时分别为32秒、18秒和26秒,如果以日常生活中的正常语速朗读这些片段远不需要这么长时间。此外,昆曲的很多宾白也比生活中正常的语速慢。例如“不到园林,怎知春色如许”这句宾白用时16秒。因此,在翻译唱词和宾白、尤其是韵白时,可以根据表演用时长度充分再现语言形式、信息或内涵。可见,昆曲字幕的译文有时可不强求简短。这是昆曲舞台与影视字幕翻译最大的区别。

5.3.2场景和动作的写意性

昆曲表演的场景和动作写意性强,充分体现了中国传统艺术实践独特的美学原则。我国学者赵锐(2018)曾经对昆曲演员的动作表演有这样一段生动的描写:“演员指尖,遥指远方,便成巍峨群山;轻点近处,便观荡漾碧波。指尖成峰,指间绕水,青山绿水勾勒出昆曲之美。边歌边舞,水袖拋舞,時而牵住离愁别恨,时而翻出满腔哀怨,时而绕出情思绵绵。舒展之间,道不尽的风致楚楚。”英国汉学家、《牡丹亭》译者白之(Birch, 1980: xiii-xiv)曾专门提到昆曲表现的意象性:“在第36出,‘船’是虚构的,用船夫的杆或橹来表现,并由人物‘上船’和‘划船’的动作表示。舞台上没有布景和灯光,因此两个角色彼此看不到对方(虽然观众能同时看见他们两人),直到一扇想象中的门打开,其中一人穿过这扇门。第32出中,杜丽娘‘出现’在柳梦梅的‘书房’并与他相见,其实她一直就在舞台上。第50出中,柳梦梅与杜宝同处舞台,可是杜宝却‘不同意’见她。”

昆曲表演的意象性使其不同于影视剧。前者的观众更多地依赖字幕了解剧情。后者的场景布置和动作表演更为生活化,更具写实性,为观众提供了更充分的语境信息。英国《卫报》的舞蹈评论作家Judith Mackrell(2008)在评论《牡丹亭》表演时指出:“大幕两旁的电子字幕为理解剧情提供了至关重要的辅助。”因此,为了帮助英语观众了解剧情,并在此基础上欣赏昆曲的写意美,昆曲字幕的英译不应一味删减信息,片面追求简短。

5.3.3字幕的空间独立性

昆曲字幕出现在舞台两侧的屏幕上,有单独的呈现空间。而影视字幕与表演同时出现在屏幕上,占据屏幕的画面,在一定程度上影响视觉感官效果。因此,影视剧的字幕空间受到更大的限制。由于昆曲字幕不与表演空间重叠,字幕英译的长度限制也有了一定的弹性。相应地,译文可以适当考虑充分性。

6.结论

昆曲字幕英译对传播中国古典戏曲文化的意义重大,翻译规范为昆曲的字幕英译研究提供了很好的视角。任何翻译都在以目标语系统和源语系统为两端的中间地带寻找平衡,“充分性”和“可接受性”的连续轴反映了翻译活动的这一基本特征。不可否认,昆曲字幕英译应一目了然、简明易懂,但这并非意味着昆曲字幕英译必须一味追求可接受性而忽略昆曲表演自身的特点。目前成功的昆曲字幕英译都体现了以可接受性为前提的初始规范。同时,译文在详略、雅俗、长短等方面各具特色,体现了昆曲字幕英译操作规范的灵活性。

注释:

① 文中各处对外文资料的直接引用均为笔者自译。