基于CiteSpace的中国文学走出去研究文献计量分析(2011—2020)

魏家海 李洁、2

(1.华中师范大学 外国语学院,湖北 武汉 430000;2.黄冈师范学院 外国语学院,湖北 黄冈 438000)

1.引言

讲好中国故事,传播好中国声音是贯穿中华文化积极走出去的一根主线。代表着中国特色文化的中国文学作品在走向世界的进程中引起了不少国外翻译家和中国学者的关注,与之相关的研究也逐年增多。李琴和王和平(2018)回顾了2007至2016年间的国内翻译和中国文学走出去研究。但近年来,中国文学走出去的相关研究在动态发展中不断深化,涌现出诸多研究热点,对这段时期的最新研究成果进行梳理与分析不仅能够帮助我们全面把握中国文学走出去研究的前沿动态,还能对该研究领域未来的研究趋势进行合理展望,这对文学翻译研究的发展具有重要意义。本研究利用科学计量可视化软件CiteSpace,回顾了2011年至2020年间国内关于中国文学走出去研究的最新动态,绘制了中国文学走出去相关研究的科学知识图谱,呈现了可视化的研究领域与热点,以期帮助研究者廓清中国文学走出去研究的现状和前沿问题。

2.研究思路

2.1研究数据来源

本研究数据全部来源于中国知网,搜索的主题词为:“中国文学走出去”“文学译介”“文学外译”和“文学翻译”,时间段为2011年到2020年,勾选北大核心期刊,共检索到329篇期刊论文。在学位论文一栏勾选博士论文,重复上述关键词进行检索,共检索到103篇博士学位论文。数据库检索时间是2021年3月1日。经过人工阅读和筛选,剔除与本研究无关或相关度较低的文献后,剩下266篇期刊论文和95篇博士论文,总计361篇文献作为本研究的研究对象。

2.2 研究工具

CiteSpace,全称为Citation Space,译为“引文空间”,是由美国德雷塞尔大学陈超美教授应用Java语言并结合科学计量学、数据和信息可视化技术的动态引文而开发的一款信息可视化软件。CiteSpace能够“呈现科学知识的结构、规律和分布情况”(李杰、陈超美,2016:2),通过该软件分析生成的可视化图形则被称为“科学知识图谱”(mapping knowledge domains)(陈悦等,2015:242)。它能够呈现“知识单元或知识群之间的网络、互动、交叉、演化或衍生等诸多隐含的复杂关系”(同上),帮助研究者把握某个研究领域的来龙去脉及动态演化历程。本研究采用的软件版本是CiteSpace 5.7.R2,主要利用关键词共现和合作分析功能,通过绘制2011至2020年中国文学走出去研究的科学知识图谱,旨在廓清该领域的发展脉络并进一步探测热点和前沿研究课题。

3.统计结果与分析

3.1研究动态分析

3.1.1文献发文量及年度分布

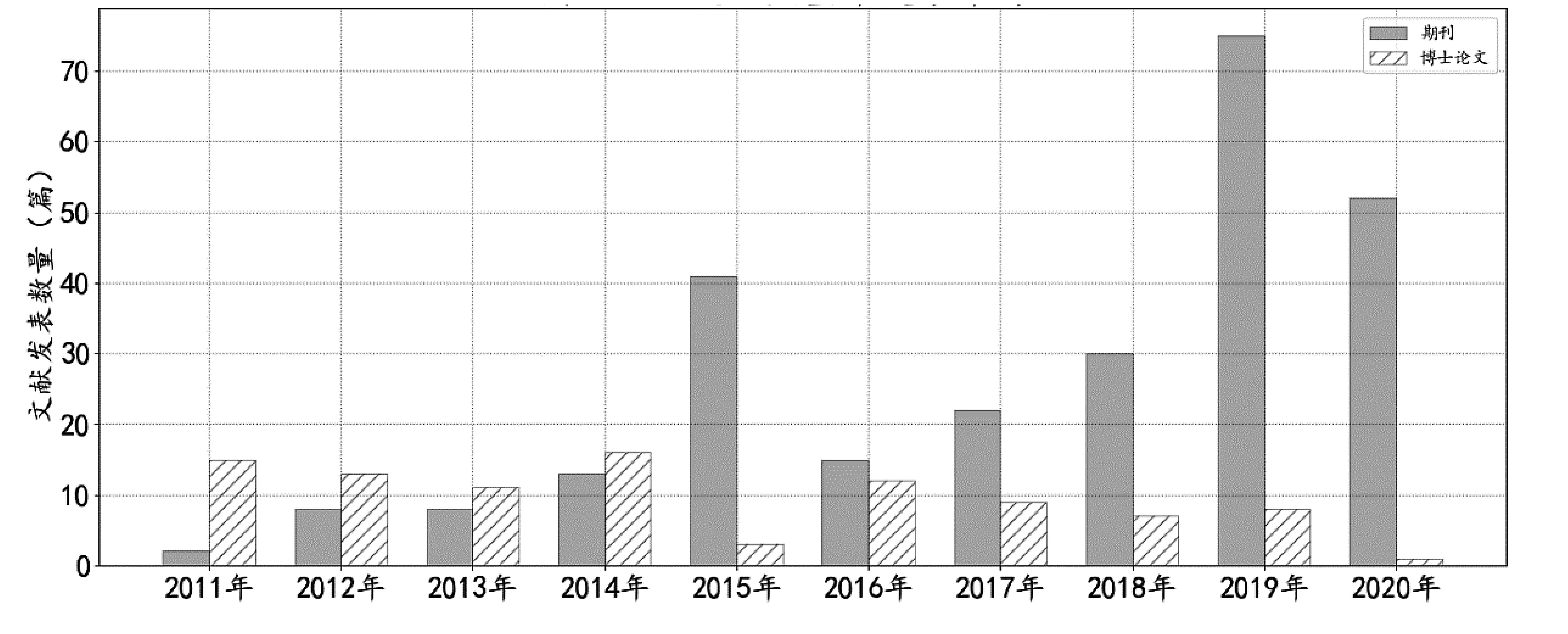

文献发文数量能够直观地反映出某研究领域的成果数量和热度。图1显示的是2011至2020年中国文学走出去研究文献的发表数量。由图可知,2011至2014年发文量增长缓慢,2015年期刊发文41篇,达到第一个峰值。随后,2016至2018年发文数量较2015年虽有所下降,但呈现稳步增长趋势。2018至2020年趋于快速增长,2019年达到第二个峰值,年度发文量高达75篇,是10年间发文量最多的年份。知网收录的博士学位论文在这10年间数量波动较小,每年基本维持在10篇左右。总体而言,期刊发文量总体呈较快增长态势,说明关注中国文学走出去的相关研究的学者数量在增加,这也反映出该领域的研究仍有较大发展空间,新的研究视角和新的研究内容值得学者关注和挖掘。

图1 文献发文量年度分布图

3.1.2高被引文献分析

高被引文献能够反映出文献的影响力以及学界对该研究成果的认可,某种程度上可以被认为是研究的焦点所在。通过绘制高被引文献图,不仅可以帮助我们发现中国文学走出去研究具有高影响力的核心文献,而且还能为当前中国文学走出去研究提供独特视角和方法借鉴。根据对本研究所选文献按照被引次数排序,可以得到2011至2020年中国文学走出去研究排名前10位的高被引文献,如表1所示。

表1 排名前10位的高被引文献

这10篇高被引文献按照研究内容可以分为:译介模式、现状与问题、译介效果和访谈。其中,关于文学译介模式的个案分析为4篇,占比为40%;关于中国文学走出去的现状与问题研究为3篇,占比约为33%。可见译介模式的探讨和中国文学走出去的现状与问题是当前研究关注的焦点问题。被引频次最高的是谢天振2014年发表在《中国比较文学》上“中国文学走出去:问题与实质”的研究,十年间被引次数总计304次。谢天振(2014:1)运用译介学理论分析了莫言作品成功外译的原因,并指出学界对中国文学如何走出去问题上存在严重的认知问题,即忽视了它是“把弱势文化向强势文化译介的行为”,同时也看不到“译入与译出翻译行为的区别”和“译介行为面临的时间差与语言差问题”。高被引论文的另一个主题集中在文学作品成功译介模式的探讨,主要围绕莫言作品和寒山诗。刘云虹和许钧(2014:6)从与翻译密切相关的四个方面即翻译忠实性、翻译观念、译者责任和文化接受的不平衡性来澄清学界存在的一些模糊观点和认识。此类研究问题更加具体、更为聚焦,为后续的译介模式研究提供了较好的借鉴作用,同时也推动了译介研究更趋深入。

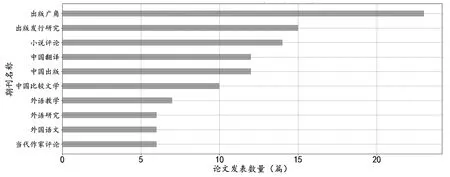

3.1.3期刊发文量分析

通过对266篇期刊文献的整理,根据发文量大小绘制了2011至2020年中国文学走出去研究文献来源排名前十的期刊,如图2所示。中国文学走出去的相关研究发文量在10篇以上(包括10篇)的来源期刊分别为《出版广角》《出版发行研究》《小说评论》《中国翻译》《中国出版》和《中国比较文学》。值得注意的是,这六个期刊有一半是出版类期刊,其中《出版广角》和《出版发行研究》发文量遥遥领先,原因在于中国文学走出去研究与作品在海外出版有着密不可分的关系。除了出版类期刊外,另一类期刊主要为外语类专业期刊,涉及翻译、比较文学和教学。总体而言,以《出版广角》为代表的出版类期刊和与《中国翻译》为代表的外语类期刊近年来一直对中国文学外译研究保持着高度关注,为国内学者分享相关研究成果提供了重要的平台。

图2 发文量排名前10位的来源期刊

3.1.4作者和发文机构合作图谱分析

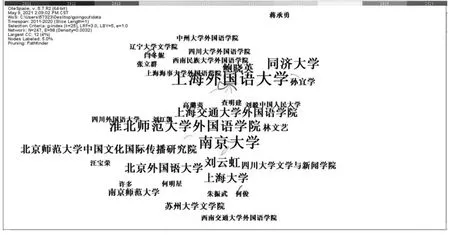

CiteSpace提供了三个方面的科学合作网络分析:微观层面的作者合作网络Co-author、中观层面的机构合作网络Co-institution和宏观层面的国家或地区合作Co-country/territory。通过合作图谱,我们可以发现某研究领域的学者、国家和研究机构之间的合作情况,了解相关主题合作研究的规模、广度和深度等。这些可视化数据为“评价科研人员、国家或机构的学术影响力提供一个新的视角”(陈悦等,2015:248),有利于我们发现并持续关注那些合作密切的研究人员、国家和机构等信息。在CiteSpace功能与参数版块中将Node Type设置为Author和Institution,将Threshold值设置为2,即显示发文量在2篇及以上的作者和机构,运行后可得到作者和机构合作发文网络知识图谱,如图3所示。在合作图谱中,“节点的大小代表了作者、机构或国家/地区发表论文的数量”(李杰、陈超美,2016:181),节点间有连线说明存在合作关系。

依据图3和CiteSpace提供的节点信息,拥有较大节点的作者分别为刘云虹、鲍晓英、孙宜学、林文艺、朱振武,说明他们在中国文学走出去研究领域中发文数量相对较多。核心作者中刘云虹具有突出贡献,她的发文数量为6篇。她的研究主要聚焦在中国文学对外译介中的问题(过婧、刘云虹,2015;刘云虹,2019)、翻译模式(刘云虹、许钧,2014)和评价(刘云虹,2019)等问题上。刘云虹的研究具有较强的持续性,且研究问题具有一定的广度和深度。另一位核心作者是鲍晓英,其文献贡献量为4篇,是中国文学走出去研究的代表性学者之一。她的研究主要关注中国文学作品的成功译介模式,涉及莫言作品(鲍晓英,2015)和寒山诗(鲍晓英,2014)在美国的译介问题。她的博士学位论文也以莫言作品在美国的译介为主要研究对象,并对其有效译介模式展开了系统且深入的考察(鲍晓英,2014)。

图3 作者、机构合作发文知识图谱

另外,该研究领域存在少数几个拥有一定学术影响力的核心作者群体,且这几个作者群体的研究呈一定的规模,但整体上作者合作群体数量较少。从作者群体合作发文看,刘云虹和许钧、张立群和闫冬妮在该领域合作较为紧密,且他们的研究具有一定的持续性。然而,整体来看,合作发文的作者群体数量偏少,多数为单个学者开展的独立研究,说明过去十年间该领域的研究缺乏学者间的通力合作。在未来的相关研究中,学者可以加强合作,引领中国文学走出去研究走向更深更广的学术空间。从发文机构节点大小看,最突出的研究机构分别是上海外国语大学、南京大学、淮北师范大学和同济大学,它们的论文发表数量较多,说明这些高校的某些学者对中国文学走出去研究关注十分密切,研究成果颇丰。

3.2研究热点分析

关键词共现(Keyword Co-occurrence)、时间轴图谱(Timeline View)和突发词(Burst Term)功能能够有效帮助我们发现某个研究领域的研究热点,并在共时和历时维度呈现研究热点的演变。对所搜集到的研究对象进行共词分析,旨在发现当前中国文学走出去的研究热点问题和趋势。

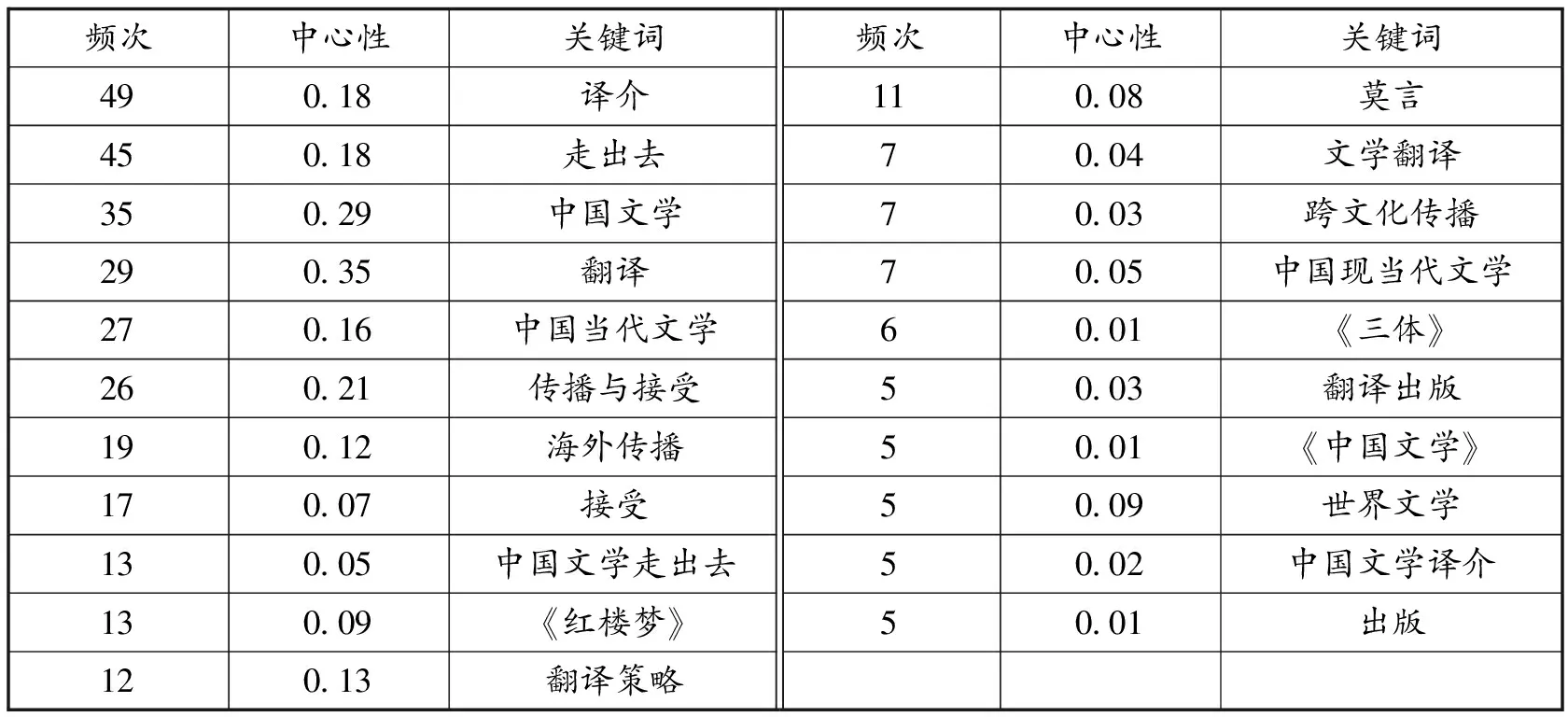

3.2.1关键词

关键词能够反映一篇文献所表达的核心主题和内容,若某个关键词在其研究领域的文献中反复出现,则说明“该关键词所表征的研究课题是该研究领域的研究热点”(冯佳等,2014:15)。本研究对2011至2020年国内中国文学走出去研究的关键词展开分析,利用CiteSpace的关键词共现功能及中介中心性来揭示中国文学走出去相关研究热点主题,并呈现不同研究热点之间的突变和转化。

在CiteSpace中,将Nodes Type选为Keyword即可绘制关键词的共词网络知识图谱。经计算,本研究搜集的文献中共出现1019个关键词节点。为了较好呈现高频关键词共现网络结构,在CiteSpace的Pruning参数设置版块选择Pathfinder的网络裁减方式,关键词节点减少至288个。接着将Threshold值设为5,即显示出现5次及以上的关键词,经裁减后形成中国文学走出去研究的关键词共现网络知识图谱,如图4所示。圆形节点代表论文的关键词,出现频次越高,节点圆圈面积则越大。节点之间的连线表示共现强度,连线越粗说明共现程度越强。同时,表2总结了近十年国内中国文学走出去研究中出现频次在5次及以上的高频关键词。

图4 关键词共现网络知识图谱

表2 高频关键词表

综合图4和表2的信息可知,近十年中国文学走出去研究的高频关键词包括译介、中国文学走出去、中国现当代文学、传播与接受、翻译策略、莫言等。接着再对关键词的中介中心性(Betweeness Centrality)进行解读。Chen(2006:362)认为中介中心性提供了一种计算方法,用于寻找不同专业之间的枢纽点(Pivotal Points)或发展中网络的爆发点(Tipping Points)。在CiteSpace中,中介中心性大于0.1的节点则被认为是关键节点。节点越大越能体现研究点的热度,关键节点中心性越高,越能体现它的核心地位。由表2而知,高频关键词翻译、中国文学、传播与接受、译介、走出去和中国当代文学这些节点的中心性都在0.16及以上,说明他们在中国文学走出去研究中是关键节点且占据重要地位。以莫言为代表的中国当代文学作品成功被翻译成多种语言,在世界范围内传播并取得了较好的传播效果,进而成为世界文学的一部分。这一成功译介典型中的各个环节不仅形成了中国文学走出去的过程链,还是开展中国文学走出去的相关研究无法绕开的研究对象。

“译介”和“走出去”无疑是近10年的中国文学走出去研究中出现最多的关键词,前者出现在49篇论文关键词中,后者为45篇。总体而言,这两个关键词的年度词频均呈增长态势。以上分析均属于关键词的微观层面。

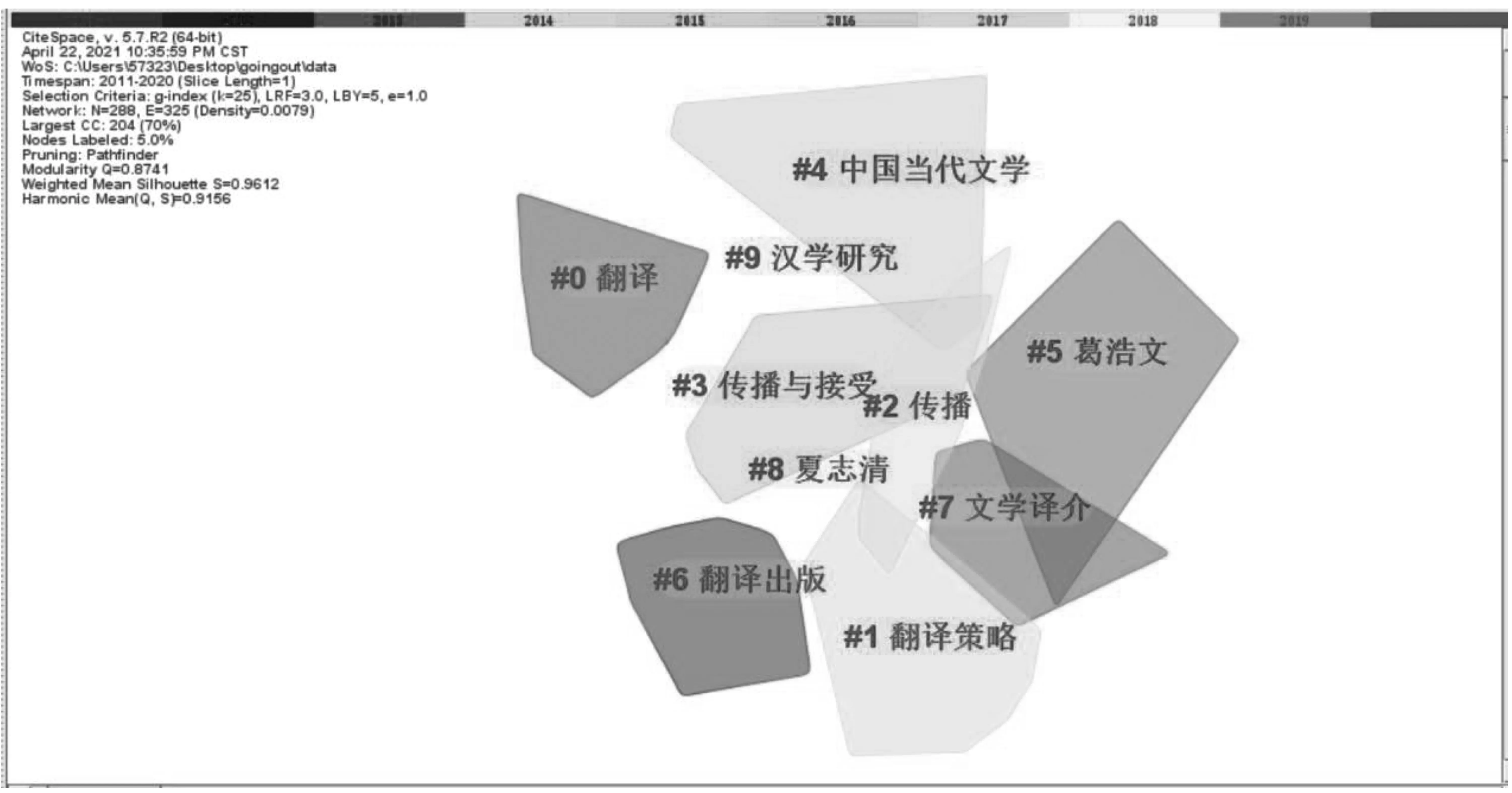

接下来对关键词进行聚类(Cluster),旨在从中观上发现主要研究“疆域”。CiteSpace通过对关键词网络进行自动聚类计算,将中国文学走出去研究“盘根错节、融通共生的庞大理论网络划分为若干疆域,每一个疆域代表一个研究领域”(冯佳等,2014:17)。聚类的标准取决于文献中关键词的共现关系和强度,共现关系密切的文献被自动划为一个聚类,且每个聚类都有明确的主题。对关键词进行K聚类后,可以得到图5的关键词聚类结果图谱。

图5 中国文学走出去研究中关键词聚类知识图谱

依据网络结构和聚类的清晰度,CiteSpace给出了两个指标作为我们评价绘制效果的依据,分别是模块值(Modularity,简称Q值)和平均轮廓值(Silhouette,简称S值)。Q值一般在区间[0,1),Q值大于0.3说明划分出来的聚类具有显著性;S值大于0.7说明聚类是高效率且令人信服。如果S大于0.5,聚类一般认为是合理的。图7的Q值为0.8,S值为0.9,说明聚类是合理的。

图5共显示了10个聚类,分别是翻译、翻译策略、传播、传播与接受、中国当代文学、葛浩文、翻译出版、文学译介、夏志清、汉学研究。由于这是CiteSpace软件根据算法自动生成关键词聚类的标签,聚类间存在一定的重叠部分,如聚类2和3。鉴于此,通过文献进一步阅读和对关键词聚类知识图谱信息进行整理,可进将聚类数量缩小至七类:翻译、翻译策略、传播与接受、中国当代文学译介、葛浩文、翻译出版和汉学研究。

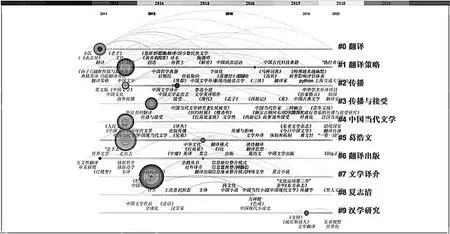

3.2.2阶段性研究热点

时间轴视图(Timeline View)是CiteSpace的一种可视化选择方式,侧重从历时的维度呈现某个研究领域知识的演进,旨在帮助我们“掌握其历史和现状,把握正在兴起的主题趋势和正在涌现的新课题,了解该研究领域最前沿的思想现状”(冯佳等,2014:18)。图6显示的是2011至2020年中国文学走出去研究关键词时间轴图谱,可以更好地从历时角度考察近10年中国文学走出去研究领域的知识动态。

图6 中国文学走出去研究的关键词时间轴视图知识图谱

图6能够清楚地展示中国文学走出去研究相关领域文献的更新情况和走势。在时间轴视图中,“同一聚类的节点按照时间顺序被排布在同一水平线上,所以每个聚类的文献就像串在一条时间线上,展示出该聚类的历史成果”(陈悦,2014:76)。传播(#2)、传播与接受(#3)和中国当代文学(#4)三个聚类在2014年前后文献数量明显增多,说明近六年发表的研究成果数量增多,该研究领域处于繁荣时期。夏志清(#8)和汉学研究(#9)两个聚类在近十年的跨度中文献数量较少。翻译出版(#6)在2018年左右文献数量骤减,说明该聚类开始趋冷,关注度开始降低。

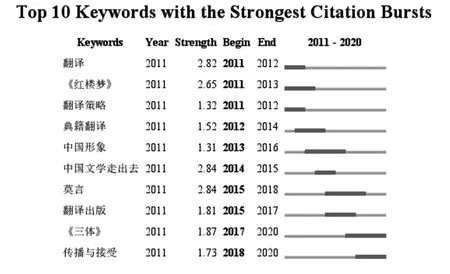

3.2.3新兴研究热点与前沿

CiteSpace的一个重要功能是通过一定的算法探测文献或关键词的突变系数(Burstness),突变意为某个学科或领域内研究兴趣的骤增现象,这是衡量文献或关键词是否具有前沿性的一个指标。为了清晰观察中国文学走出去研究的新兴研究热点,下文对关键词进行突发性探测,并将突发性关键词依照突发起始年份进行排序,从而得到图7的探测结果。

图7共探测到10个发生突变的关键词,可以被认为是近10年中国文学走出去研究的热点和前沿。图中Strength为突变强度,Begin为探测到的突变起始年份,End为突变结束年份,加粗线段为突变持续时间。由图7可知10个突变关键词为:翻译、《红楼梦》、翻译策略、典籍翻译、中国形象、中国文学走出去、莫言、翻译出版、《三体》、传播与接受。其中,中国文学走出去和莫言两个关键词拥有最高的突变强度,说明这两个主题的研究文献发表数量激增幅度最大。关键词莫言的突变起始年是2015年,结束年是2018年,持续时间较长。上述两个关键词的突变与中国文化走出去的政策和莫言获得诺贝尔文学奖有直接的关系,吸引了大量研究者开展相关研究。综合来看,突变持续时间较长的关键词有中国形象、莫言和《三体》。

图7 中国文学走出去研究突发性排名前10位的关键词时序列表

CiteSpace的突发性关键词时序列表是依照突发开始时间由远及近的顺序排列,因此图7中越靠下的研究主题前沿性越强。判断一个主题是否是新兴研究热点需要同时具备两个条件:首次突现时间和突发起始时间近。列表中研究主题莫言、翻译出版、《三体》和传播与接受的突发起始时间都晚于2015年(即近五年),是中国文学走出去的新兴研究热点和研究前沿。

传播与接受研究主题不仅首次突现时间离当今最近,而且突现起始年份也与当今最近,所以其前沿性最强。传播与接受研究在中国文学走出去研究中占有重要份额,在本研究所搜集的文献中,有近三分之一是关于作品在异域的传播和接受研究,涉及的作品更多是中国现当代文学作品。当前的传播和接受研究涉及对象不断得到拓展,研究方法也愈加多样。绝大多数研究衡量作品接受情况主要从世界图书馆馆藏量、图书销量、专业人士评论这三个维度开展。理论视角多选用拉斯韦尔“5W”传播学理论。少数研究还使用了问卷调查法进行考察(鲍晓英,2014,2015)。张璐(2019)突破传统研究方法,首次利用Python自然语言处理对《三体》的两个英译本的海外读者评论进行情感分析,通过量化研究客观地呈现了《三体》在海外的真实接受情况,实现了文学传播与接受研究方法上的创新。

第二个前沿性较强的研究主题是翻译出版,这类主题的文献约占总文献的六分之一。研究主题大致可以分为三类:一是探索出版所涉及的诸多因素,如翻译作品的出版商、版权经理、译者、赞助商、营销策略和评论者等;二是总结有效的出版模式,并期望能得到推广,如郭竞(2017)考察了在欧美掀起的中国网络文学热潮并认为这为中国文学海外传播提供了一个新的视角;三是对中国文学在海外出版和传播中出现的一些问题进行反思并积极寻找应对策略,如朱孝成(2019)剖析了中国文学走出去中的文学贸易逆差并提出了应对策略。

第三个具有前沿性的研究主题是《三体》的翻译研究,自2016年来开始受到一些学者的关注,随后发文量出现激增,2016年发文量1篇,2017年1篇,2018年2篇,2019年4篇。这些研究可分为两类:一类是《三体》英译本在海外的传播和接受研究(陈芳蓉,2017;刘舸、李云,2018;何明星,2019;王亚文,2019;张璐,2019);另一类是对《三体》成功走出国门的途径探索(贺亚玲,2016;刘红,2018;刘会然、张德玉,2019)。

4.结语

本文利用科学计量学软件CiteSpace对中国知网近十年中国文学走出去研究文献进行了系统梳理,绘制了2011至2020年中国文学走出去研究的科学知识图谱,全方位呈现了中国文学走出去研究现状和发展脉络的演变。在图谱的解读和文献的分析基础上,本文廓清了中国文学走出去研究的高被引文献、主要发文期刊、核心发文机构与作者、关键词、主要研究课题类别,并探测了新兴研究热点与前沿。研究发现,2015年发文量为第一个峰值,2019年达到第二个峰值,其2018至2019年呈跳跃式增长趋势;“译介”“中国文学走出去”“中国现当代文学”“传播与接受”“翻译策略”和“莫言”是中国文学走出去研究论文的六个高频关键词;当前研究热点可分为翻译、翻译策略、传播与接受、中国当代文学译介、葛浩文、翻译出版和汉学研究七类。传播与接受、翻译出版和《三体》的翻译研究具有较强前沿性。以上这些数据可为未来本领域研究的选题和深入思考提供有效参考。中国文学走出去是当前翻译研究的热门话题之一,综观这十年的研究,学界在该领域取得了颇为丰硕的成果,值得充分肯定。然而,需要指出的是,当前中国文学走出去研究还存在一些较为突出的问题。一是研究对象过于集中,如莫言作品和寒山诗翻译研究数量非常多,有些研究的结论大同小异;二是考察中国文学作品在美国的传播研究较多,涉及小语种国家的传播研究则寥寥无几;三是中国文学走出去研究当下以思辨研究居多,实证考察和理论建构不足;四是研究的跨学科跨度有待延伸,当下的研究以传播学的“5W”传播理论、社会学的行动者网络理论和布迪厄的文化资本理论居多,其它类型的跨学科研究明显不足。未来的研究应该努力拓展跨学科研究范围,引领中国文学走出去研究不断走向深入,进入一个更为广阔的学术空间。