我国16份余甘子种质资源果实的综合品质评价

王建超,何银莺,刘鑫铭,沈朝贵,陈发兴,郭林榕

(1福建省农业科学院 果树研究所,福建 福州 350013;2福建农林大学 园艺学院,福建 福州 350002)

余甘子(PhyllanthusemblicaL.)为大戟科(Euphorbiaceae)叶下珠属(Phyllanthus)小乔木或灌木,其果实初食味酸涩,食后回味甘甜,故名余甘[1]。余甘子果实性微寒,具有健胃、消食、润肺、生津、收敛止泻、清热降火、解毒、下气除痰、消滞止咳,解除疲劳等功效[2]。全世界约有17个国家的传统药物体系中使用余甘子,我国约有16个民族使用该药,历版《中华人民共和国药典》均有收录[3],同时该树种是联合国推荐种植的3种保健树种之一[4]。现代医学研究表明,余甘子果实中含有大量的超氧化歧化酶(SOD)、鞣质、抗坏血酸、有机酸、黄酮和多糖等物质,具有抗微生物感染、抗肿瘤、抗衰老、抗突变、降血脂和降血压等功效[5-9],研究余甘子果实品质多样性,对于余甘子功能产品开发和种质资源创新利用有重要意义。

我国余甘子种质资源主要分布于福建、广东、广西、云南、海南、贵州、四川、台湾等省份的热带亚热带地区[3]。目前,余甘子良种栽培主要集中在广东、福建两省,其中福建除拥有丰富的余甘子野生资源外,人工种植面积也最大[10]。福建省漳州市与广东省潮州市是两省的交界地区,两地余甘子良种栽培历史悠久,选育的栽培品种(系)众多,因此综合分析与评价该地区不同栽培种的余甘子果实品质,对于余甘子新品种选育和种质资源利用有重要意义。目前余甘子果实的品质分析评价研究主要集中在维生素、微量元素、挥发油、酚酸等方面[11-15],尚未见关于余甘子果实有机酸的研究报道。为此,本研究以福建漳州与广东潮州两地的16份余甘子种质资源果实为试材,从基本品质指标与有机酸含量等方面,分析余甘子种质资源果实品质的遗传多样性,利用主成分分析和聚类分析等方法,系统分析与评价两省交界地区余甘子果实的品质差异,以期为余甘子种质资源创新利用与选种育种提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

2019年10-11月,在位于福建省福州市晋安区新店镇 (119°19′59″E,26°07′48″N,海拔20 m)的国家热带植物种质资源库-余甘子种质资源分库中,选择成熟度一致、无病虫害且无机械损伤的16份余甘子种质资源的成熟果实作为试验材料。其中源自福建漳州的种质资源有柴甘、甜甘、玻璃种、玻璃甘、正甜、狮头、土饼、土尖、肉甘、诏安土种1和诏安土种2;源自广东揭阳的种质资源有揭西种、南带甘、甜种、饼甘接和尖屁股。每品种选3株树,每株采摘50个成熟果实,共计150个,随机分为3组,每组50个,去核,果肉液氮冷冻后于-80 ℃超低温冰箱保存。

1.2 测定指标与方法

用电子天平(精度0.01 g)测定单果质量,用电子数显游标卡尺测定纵径和横径,通过二者比值计算果形指数;还原糖含量测定用直接滴定法 (GB 5009.7―2016);蔗糖含量测定用酸水解-莱因-埃农氏法(GB 5009.8―2016),总糖含量=还原糖含量+蔗糖含量/0.95;水分含量测定用直接干燥法(GB 5009.3―2016);总酸含量测定用酸碱滴定法(GB/T 12456―2008);糖酸比=总糖/总酸;蛋白质含量测定用凯氏定氮法(GB 5009.5―2016);脂肪含量测定用索氏抽提法(GB 5009.6―2016);有机酸及抗坏血酸含量测定用高效液相色谱法(HPLC)(GB 5009.157―2016),其中,色谱条件:Atlanis T3 色谱柱(4.6 mm×250 mm,5 μm),流动相是pH 2.2的0.02 mol/L NaH2PO4缓冲溶液(A)和甲醇溶液(B),梯度洗脱(0 min 0% B,8 min 15% B,17 min 30% B,26 min 0% B),柱温 25 ℃,流速0.8 mL/min,检测波长210 nm,进样量10 μL。

1.3 数据统计与分析

用Microsoft Excel 2003处理数据;对于变异系数大于10%的品质指标,首先用SPSS 22.0进行标准化转化,然后进行主成分分析和聚类分析,其中聚类分析方法采用离差平方和法(Ward法),组间距离采用平方欧氏距离。

2 结果与分析

2.1 16份余甘子种质资源果实的外观品质

16份余甘子种质资源果实的外观品质见表1。

表1表明,16份余甘子种质资源果实单果质量平均为7.57 g,变异系数25.83%;以土饼单果质量最高,为12.17 g,与其他品种存在显著差异;柴甘单果质量最低,为5.48 g。果实纵径为18.20~23.56 mm,平均为20.32 mm,其中玻璃种纵径最小,土饼最大,变异系数为7.12%。果实横径为21.44~28.87 mm,平均为24.09 mm,柴甘横径最小,土饼最大,变异系数为9.64%。果实果形指数为78.43%~88.58%,平均为84.60%,狮头果形指数最小,甜甘最大,变异系数为3.85%,果实为扁圆形或近圆形。

2.2 16份余甘子种质资源果实的基本营养物质含量

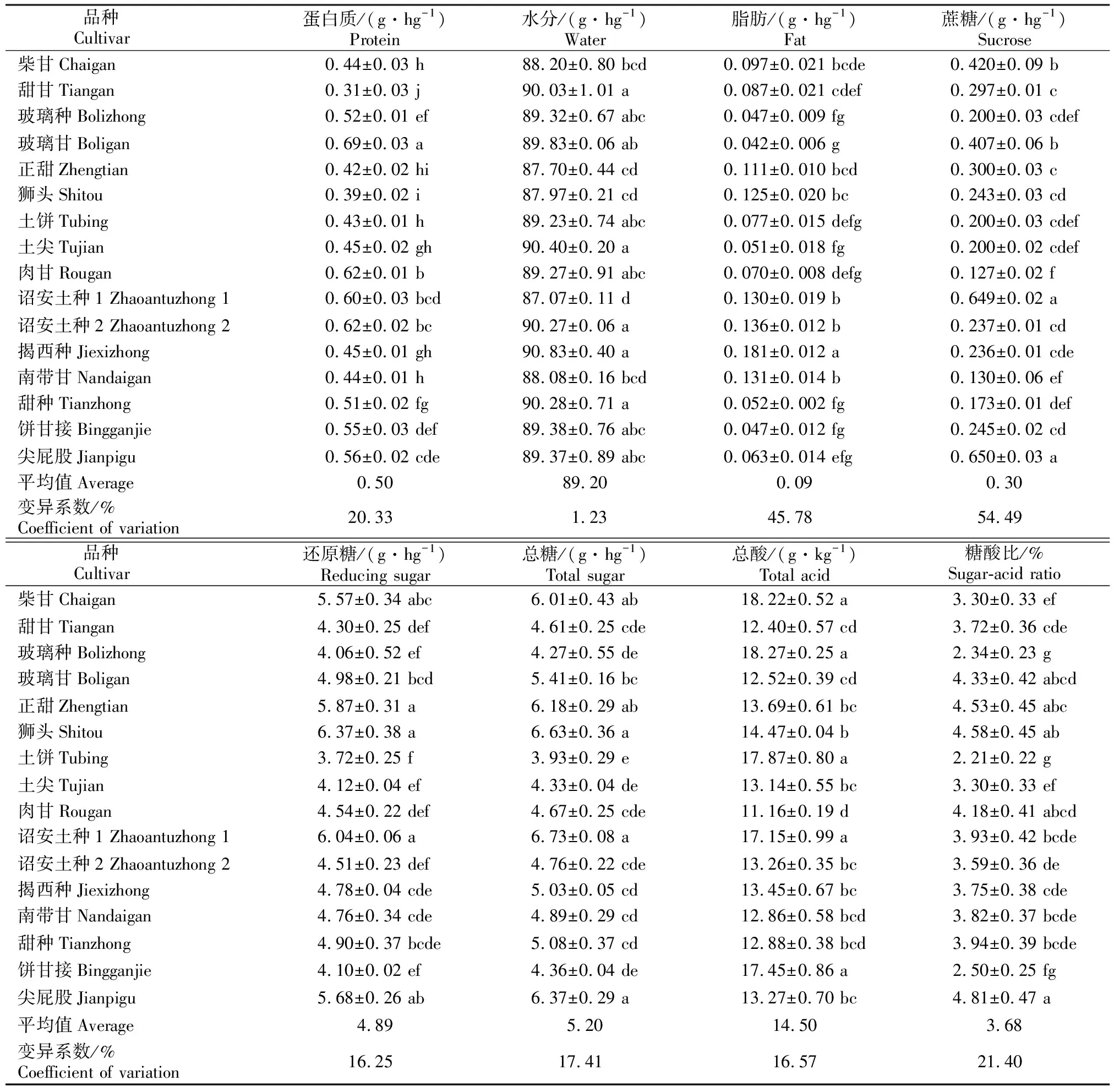

16份余甘子种质资源果实的基本营养物质含量见表2。

表2 16份余甘子种质资源果实的基本营养物质含量Table 2 Basic nutrition quality indexes of 16 germplasm resources of Phyllanthus emblica

由表2可知,16份余甘子种质资源的蛋白质含量为0.31~0.69 g/hg,平均为0.50 g/hg,甜甘最小,玻璃甘最大。果实水分含量均比较高,差异较小,变异系数仅为1.23%,其中水分含量较大的品种为揭西种、土尖、诏安土种2、甜种和甜甘,均在90 g/hg以上。16份余甘子种质资源的脂肪含量较低,为0.042~0.181 g/hg,变异系数为45.78%,差异较大,揭西种最高,与其他品种差异显著。16份余甘子种质资源的糖酸含量均有明显差异,蔗糖含量为0.127~0.650 g/hg,其中南带甘最小,诏安土种1最高,二者相差近5倍,整体变异系数为54.49%;还原糖含量为3.72~6.37 g/hg,总糖含量为3.93~6.73 g/hg,总糖含量较高的品种有诏安土种1、狮头和尖屁股。余甘子果实总酸含量为11.16~18.27 g/kg,含量较高的有玻璃种、柴甘、土饼、饼甘接和诏安土种1。余甘子果实糖酸比为2.21%~4.81%,变异系数为21.40%,不同品种糖酸比差异明显,且糖酸比较低会影响余甘子鲜食口感。

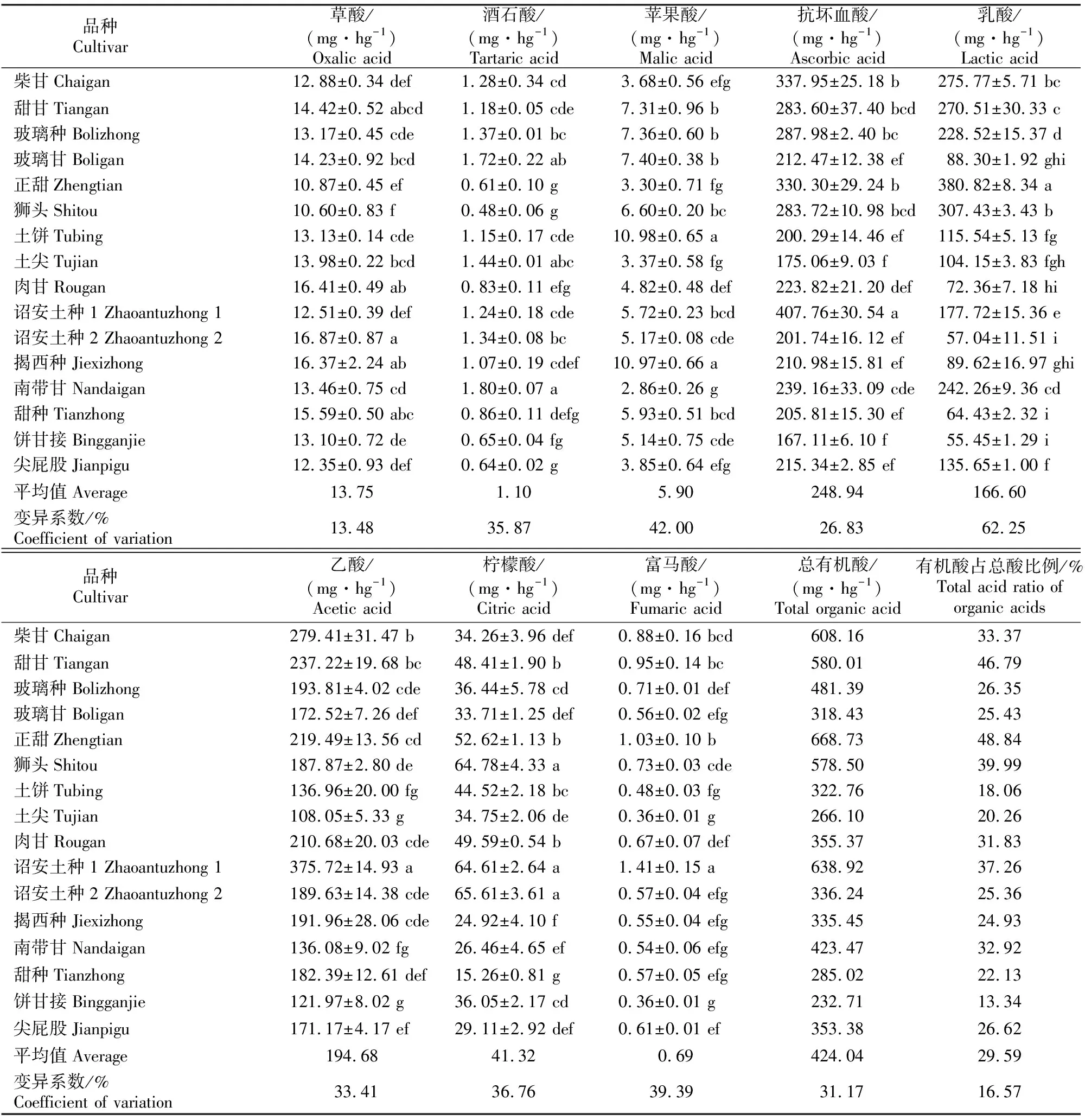

2.3 16份余甘子种质资源果实的有机酸及抗坏血酸含量

由表3可以看出,用HPLC法从16份余甘子种质果实样品中检测到7种有机酸,分别为草酸、酒石酸、苹果酸、乳酸、乙酸、柠檬酸和富马酸,其中乙酸含量最高,有机酸平均含量从大到小依次为乙酸>乳酸>柠檬酸>草酸>苹果酸>酒石酸>富马酸。

表3 16份余甘子种质资源果实的有机酸与抗坏血酸含量Table 3 Organic acid and ascorbic acid contents of 16 germplasm resources of Phyllanthus emblica

由表3可知,在16份余甘子种质资源中,草酸含量最高的是诏安土种2,为16.87 mg/hg;狮头草酸含量最低,为10.60 mg/hg。酒石酸与富马酸在余甘子果实中较少,酒石酸含量为0.48~1.80 mg/hg,富马酸为0.36~1.41 mg/hg,2种有机酸组分在不同种质间差异巨大,变异系数分别为35.87%和39.39%。苹果酸含量为2.86~10.98 mg/hg,其中土饼与南带甘2份种质相差4倍以上。16份余甘子资源的抗坏血酸含量为167.11~407.76 mg/hg,平均为248.94 mg/hg,变异系数为26.83%,其中饼甘接和土尖含量均较低,诏安土种1果实中的抗坏血酸含量显著高于其他品种,含量为407.76 mg/hg。乳酸、乙酸和柠檬酸3种组分含量占有机酸总量的90%以上,其中乳酸含量平均为166.60 mg/hg,以正甜含量最高,为380.82 mg/hg,与其他品种差异显著。乳酸含量变异系数达62.25%,为所测品质指标中最大。乙酸平均含量为194.68 mg/hg,含量最大的为诏安土种1,为375.72 mg/hg,与其他品种差异显著;含量最低的为土尖,为108.05 mg/hg。柠檬酸是成熟果实中的主要有机酸之一,16份余甘子果实中柠檬酸含量为15.26~65.61 mg/hg,含量较高的品种为诏安土种2、狮头和诏安土种1,含量最低的品种为甜种,与其他品种差异显著。16份余甘子总有机酸含量为232.71~668.73 mg/hg,平均为424.04 mg/hg,占总酸比例为29.59%,其中正甜总有机酸含量最高,占总酸比例为48.84%;饼甘接总有机酸含量最低。16份余甘子种质资源的有机酸占总酸比例差异明显,变异系数为16.57%。

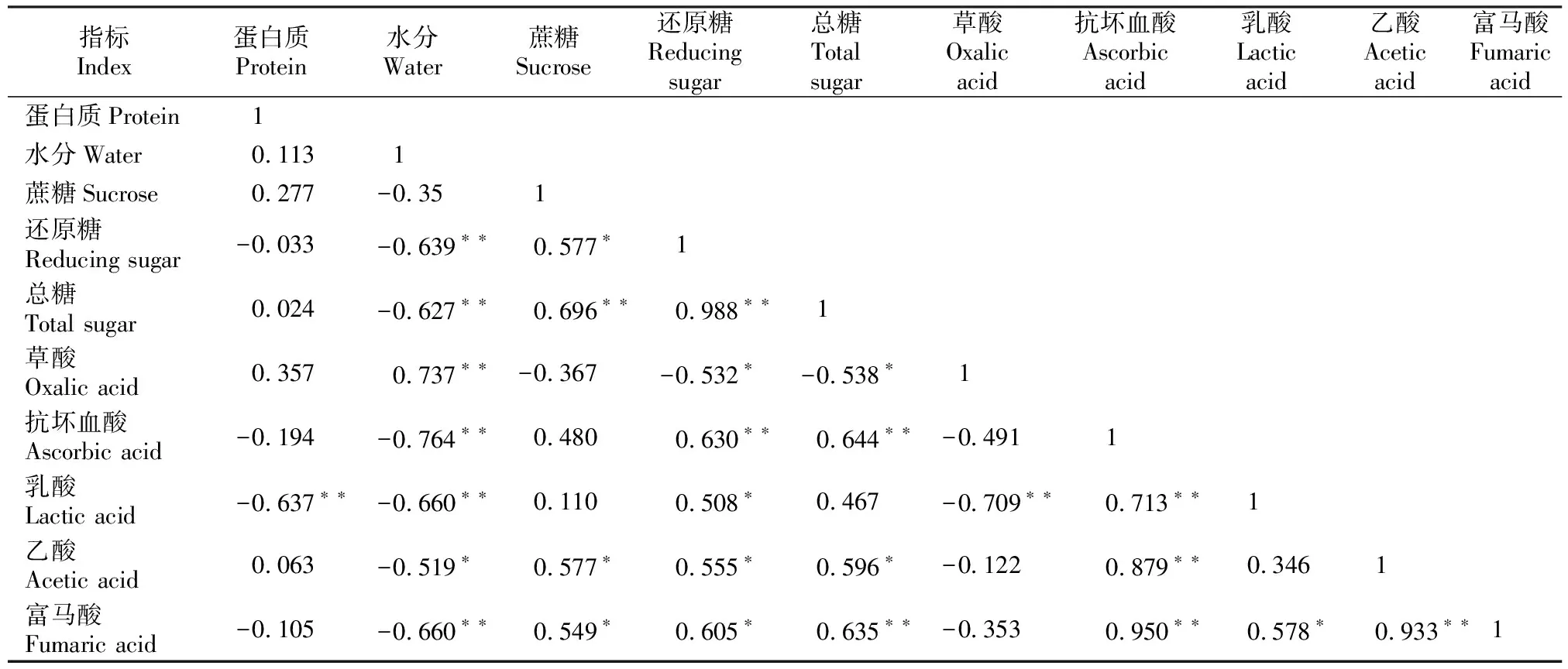

2.4 余甘子果实品质指标的相关性分析

表4表明,16份余甘子种质资源果实的水分含量与还原糖、总糖、抗坏血酸、乳酸、富马酸含量呈极显著负相关,与乙酸含量呈显著负相关,与草酸含量极显著正相关;蛋白质含量与乳酸含量存在极显著负相关;蔗糖含量与总糖含量呈极显著正相关,与还原糖、乙酸、富马酸含量呈显著正相关;草酸含量与总糖、还原糖、乳酸含量呈显著或极显著负相关;抗坏血酸含量与乳酸、乙酸、富马酸含量呈极显著正相关,表明余甘子果实的抗坏血酸含量与有机酸相关组分关系密切;富马酸含量与乙酸含量呈极显著正相关。

表4 余甘子果实品质指标的相关性分析Table 4 Correlation analysis of fruit quality indicators of Phyllanthus emblica

2.5 余甘子果实品质指标的主成分分析

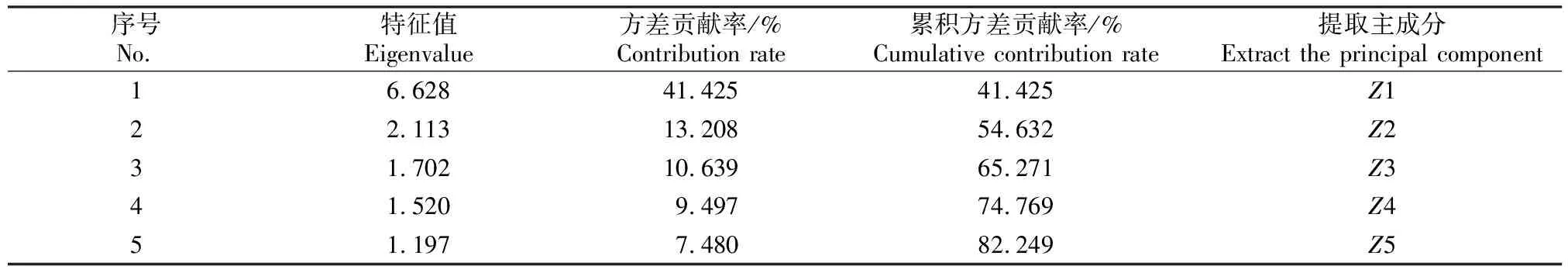

主成分分析可将原来多个变量转化成为少数几个不相关的主成分,并保证原始数据信息最大限度地保留[16],特征值表示对应主成分能够描述原有信息的多少[17]。余甘子果实品质指标主成分的方差贡献率见表5。

表5 余甘子果实品质指标主成分的方差贡献率Table 5 Variance contribution rates of principal components to quality characteristics of Phyllanthus emblica

从表5可见,前5个主成分的特征值均大于1,累积方差贡献率为82.249%,因此提取前5个主成分代替原品质指标分析评价余甘子果实品质,达到降维目的。根据主成分载荷矩阵(表6)结果可知,第1主成分中载荷较高的指标有还原糖、总糖、抗坏血酸、乳酸、乙酸、柠檬酸、富马酸和总有机酸含量等,说明这些指标对第1主成分产生正向影响;第1主成分越大时,抗坏血酸、有机酸类、糖类等品质指标也越大,因有机酸和糖类是影响果实口感的重要因素,因此将第1主成分命名为口感因子。第2主成分中蛋白质载荷权数最高为0.766,因此将第2主成分命名为蛋白质因子。第4主成分中总酸载荷较高,为0.732,命名为酸度因子。草酸和苹果酸含量对第3主成分产生正向影响。第5主成分中酒石酸载荷为-0.598,产生负向影响,因草酸、酒石酸和苹果酸是果实产生酸味的重要因素,因此将第3主成分和第5主成分分别命名为酸味因子1和酸味因子2。

表6 余甘子果实品质指标的主成分载荷矩阵Table 6 Loading matrix of 5 principal components of Phyllanthus emblica

用各指标变量的主成分载荷(表6)除以主成分相对应的特征值开平方根(表5),得到 5个主成分中每个指标所对应的系数,即特征向量[18],以特征向量为权重构建5个主成分的表达函数式,以各个主成分对应的方差贡献率作为权重,由主成分得分和对应的权重线性加权求和得到综合评价函数为:

F=0.414 25Z1′+0.132 08Z2′+0.106 39Z3′+0.094 97Z4′+0.074 8Z5′。

式中:F为综合评价得分,Z1′、Z2′、Z3′、Z4′、Z5′分别为第1至第5主成分的得分。

根据综合评价模型,计算出16份余甘子种质资源果实品质的综合评价得分和排序结果见表7。

表7 16份余甘子种质资源综合评价得分(F)和排名Table 7 Scores and rankings of principal components from 16 germplasm resources of Phyllanthus emblica

由表7可见,在5种主成分评价体系下,可以较为直观地揭示余甘子果实品质性状的优劣情况。综合评价得分排在前5位的余甘子种质资源为诏安土种1、柴甘、正甜、狮头和尖屁股。以第1主成分与第2主成分得分建立直角坐标系(图 1),可将16份种质分为两类,第1类为柴甘、甜甘、正甜、狮头、诏安土种1和尖屁股,均为综合评价得分较高品种;其余种质分为另一类。

1.柴甘;2.甜甘;3.玻璃种;4.玻璃甘;5.正甜;6.狮头;7.土饼;8.土尖;9.肉甘;10.诏安土种1;11.诏安土种2;12.揭西种;13.南带甘;14.甜种;15.饼甘接;16.尖屁股1.Chaigan;2.Tiangan;3.Bolizhong;4.Boligan;5.Zhengtian;6.Shitou;7.Tubing;8.Tujian;9.Rougan;10.Zhaoantuzhong 1;11.Zhaoantuzhong 2;12.Jiexizhong;13.Nandaigan;14.Tianzhong;15.Bingganjie;16.Jianpigu图1 16份余甘子种质资源的主成分1和2得分Fig.1 PCA scores for 16 germplasm resources of Phyllanthus emblica on PC1 and PC2

2.6 16份余甘子种质资源的系统聚类分析

聚类分析结果(图2)显示,正甜、狮头、柴甘与尖屁股平方欧氏距离=15时聚在一起,后在平方欧氏距离=20时与诏安土种1聚为一类;该研究结果与主成分分析结果基本一致,综合评价得分较高品种聚为一类,也进一步验证了综合评价模型的有效性。平方欧氏距离=20时,16份余甘子种质资源分为2类:第1类聚集了5份种质,分别为正甜、狮头、柴甘、尖屁股、诏安土种1;其中正甜、狮头、柴甘、诏安土种1为福建本地种,尖屁股为广东品种,表明相同地域的品种营养成分相近或品质相当,有一定的地域特点。第2类聚集了玻璃种、土饼、甜甘、南带甘、土尖、甜种、饼甘接、肉甘、诏安土种2、玻璃甘、揭西种;其中南带甘、揭西种、甜种、饼甘接4份种质均为广东地区品种,其余为福建品种,表明地理位置相近区域存在较频繁的种质遗传交叉,可以通过种质交流和品种选育筛选品质较好的栽培种加以推广。

通过对平方欧氏距离=20时的2类种质不同品质指标平均值进行分析(表8)发现,第1类种质的糖类、抗坏血酸及乳酸、乙酸、柠檬酸等有机酸含量均较高。

表8 不同聚类类别余甘子果实品质的比较Table 8 Comparison of quality indexes of different Phyllanthus emblica types

3 讨论与结论

目前,研究者对脐橙[19]、梨[20]、桃[21]、苹果[22]、荔枝[23]、枇杷[24]、菠萝[25]、芒果[26]、菠萝蜜[27]和葡萄[28]等果实中的有机酸种类和含量进行了分析评价,根据积累主要有机酸的不同可将植物果实分为3大类,即苹果酸型、柠檬酸型和酒石酸型[29]。多数植物果实中含有较多酒石酸、苹果酸、柠檬酸,根据本研究结果,余甘子果实内含量较高的有机酸为乙酸、乳酸和柠檬酸。猜测原因可能为,余甘子最初是由中草药发展为保健果树的,其果实风味独特;此外,余甘子挂树期较长且落果率低[30],生产上可采摘至2月份,成熟期往往以果实表形判断,因此余甘子果实成熟后挂树期间有机酸可能发生了降解与转化。研究表明,有机酸可在果实成熟过程中作为糖酵解、三羧酸循环等呼吸作用基质或糖原异生作用的基质而被消耗[29]。磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)[31]、乌头羧酸酶(ACO)[32]、苹果酸酶(ME)等是影响有机酸代谢的重要酶,其中ACO 可促使柠檬酸降解,从而导致成熟果实有机酸水平下降[33];ME活性升高,可以促进苹果酸的降解和转化[34]。因此,以余甘子果实发育为基础,研究余甘子果实的有机酸积累与代谢机制,有助于揭示果实有机酸代谢调控和提升果实品质。

1~16代表的余甘子种质资源,与图1相同1-16.Phyllanthus emblica germplasm resources with same order in Fig.1图2 16份余甘子种质资源系统的聚类分析结果Fig.2 Dendrogram obtained from cluster analysis of Phyllanthus emblica fruit quality in 16 germplasm resources

余甘子果实中抗坏血酸丰富且稳定,在高温下能够较长时间保持稳定[35]且拥有多种生理功能,适宜作为食品加工及保健品原材料加以开发利用[36]。本研究通过相关性分析发现,余甘子中抗坏血酸含量与乳酸、乙酸、富马酸含量呈极显著正相关,相关系数分别为0.713,0.879和0.950,表明余甘子果实的抗坏血酸含量与有机酸相关组分关系密切。已有研究表明,抗坏血酸及其氧化态脱氢抗坏血酸可与部分有机酸相互转化[37],表明抗坏血酸代谢相关机制与有机酸密不可分。

本研究通过评价模型对16份余甘子种质的综合评价表明,得分排名前10的种质中有 8 份来自福建省,表明以糖酸指标评价时,福建省余甘子果实品质占优,这是因为福建地区栽培历史悠久,野生驯化的栽培品种较多,其有机酸等品质较广东品种更优,风味更为独特,且与广东种质相比福建种质口感多为偏酸类型。

综上所述,不同品种(系)余甘子种质资源果实品质表现出丰富的遗传多样性,从16份余甘子种质资源果实中检测到7种有机酸,其中乙酸、乳酸和柠檬酸含量较高;用主成分分析方法建立的综合评价模型发现,16份种质资源中诏安土种1、柴甘、正甜、狮头、尖屁股等品种(系)的综合评价得分较高;主成分评分较高的种质资源含有较多的抗坏血酸和有机酸等物质,适宜作为功能食品加工原材料加以开发利用。