锦州市所辖区域大学生饮食行为调查分析

付亮,杨珮誉,耿彧

(锦州医科大学生物信息工程学院,辽宁 锦州 121000)

随着经济水平的发展和提高,人民生活水平得到不断改善,但由于对饮食营养知识的缺乏,形成了不良饮食习惯,甚至罹患了一些严重疾病,影响自身的生命健康和生活质量。因此,饮食问题成为了当代社会一个较为严峻的话题[1]。大学生是国家的栋梁,正处于一个生长发育的时期,积极向上且活泼好动,不合理的饮食行为将直接威胁到大学生身体发育。当前,由于大学生缺乏健康饮食意识和相关营养知识,造成营养不良、食物中毒等问题频频发生[2]。在大学校园中,加强大学生的健康饮食教育,培养一个正确的饮食习惯,提高大学生对自身营养和健康负责任的意识,对大学生的身心发展至关重要。本研究归纳总结以往文献资料的不同调查方法[3-5],针对大学生的饮食行为情况进行详细调查和分析,结合所得出的饮食影响因素提出相应的解决策略,为大学营养教育提供教学指导和理论支持。

1 对象和方法

1.1 对象

辽宁省锦州市所辖区域三所高校1050名大学生。

1.2 方法

1.2.1 抽样方法:采用分层随机抽样法,对锦州市内三所高校按专业与年级进行分层随机抽样。

1.2.2 调查方法:本研究从“知、信、行”三个层面对在校大学生进行饮食情况调查,自行设计问卷,根据调查结果对问卷总分进行信度分析,克朗巴赫系数为0.8。

1.2.3 数据分析:运用统计分析软件SPSS 22.0,对大学生饮食行为现状进行描述性分析,并进行χ2检验(α=0.05),得出相关结果。

2 结 果

2.1 基本情况

本研究共调查了1050名学生,问卷回收有效率为100%。其中,男生421人(40%),女生629人(60%)。为了研究专业对饮食行为是否具有差异性,将专业划分为医学和非医学两大类,其中,医学专业512人(49%),非医学专业538人(51%)。

2.2 大学生饮食认知与信念情况分析

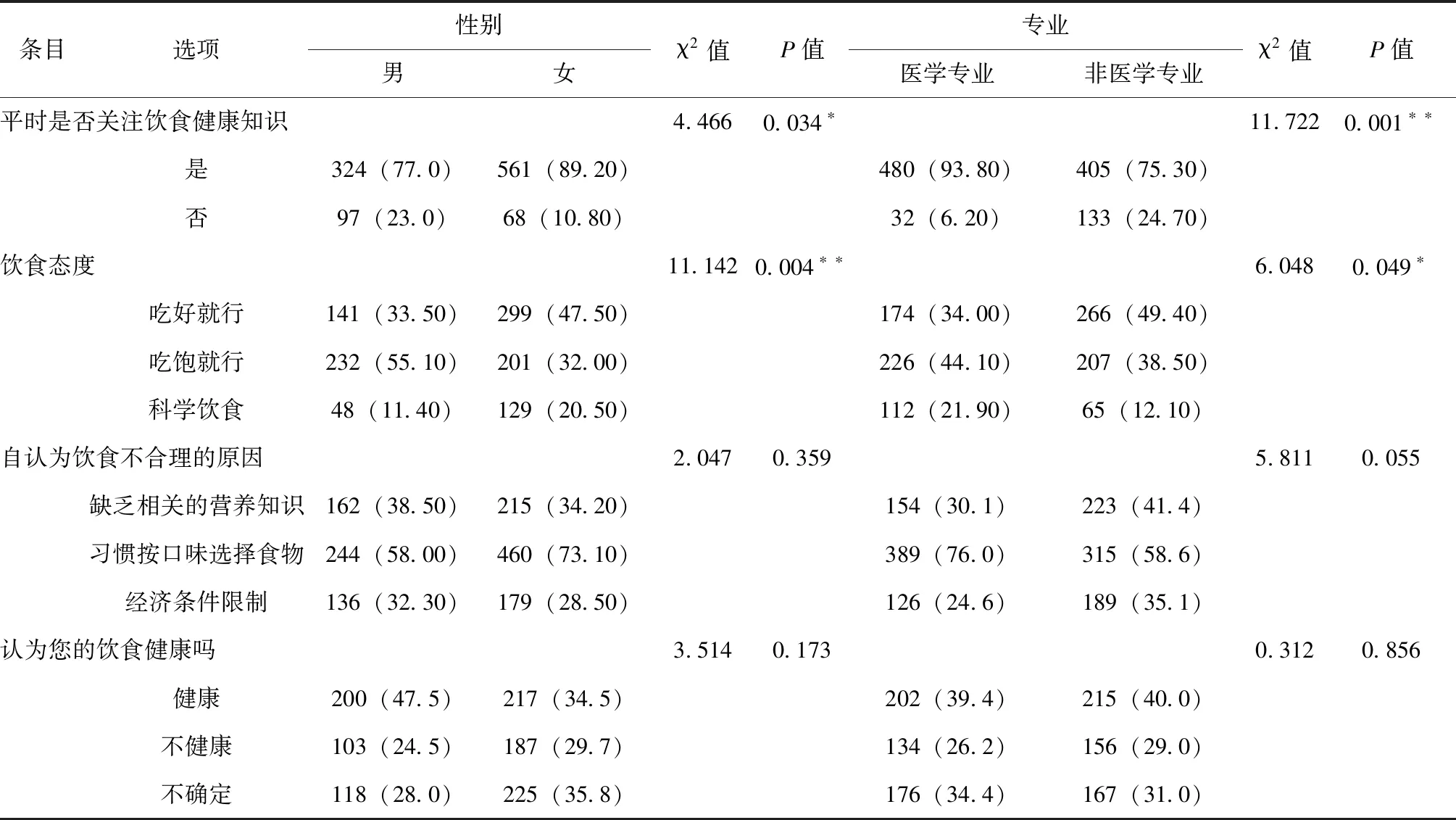

健康科学知识是正确饮食认知的基础,我们对健康科学知识掌握的越多,对其完善的倾向性就越强。在对知识进行有根据的独立思考的基础上,采取积极的态度,逐步形成信念,才能更好地支配人的行动。所以,获取知识与产生信念是形成健康行为的基础。本文对大学生饮食方面的认知与信念进行了调查,从人口学特征分析来看,饮食态度与关注饮食健康知识两个相关指标中各存在着显著性差异(P<0.05),见表1。

表1 对大学生饮食认知与信念情况分析(n,%)

2.3 大学生饮食行为分析

体质健康与饮食习惯之间存在着一定联系,饮食行为不当也直接关系着身体状况是否良好。调查结果显示,不同性别与不同专业的学生在营养搭配方面均存在差异,且差异十分显著(P<0.05),不同类别的调查对象所倾向的食物种类也不尽相同,大学生的饮食行的具体调查结果见表2。

表2 对大学生饮食行为情况分析(n,%)

2.4 大学生饮食行为评定

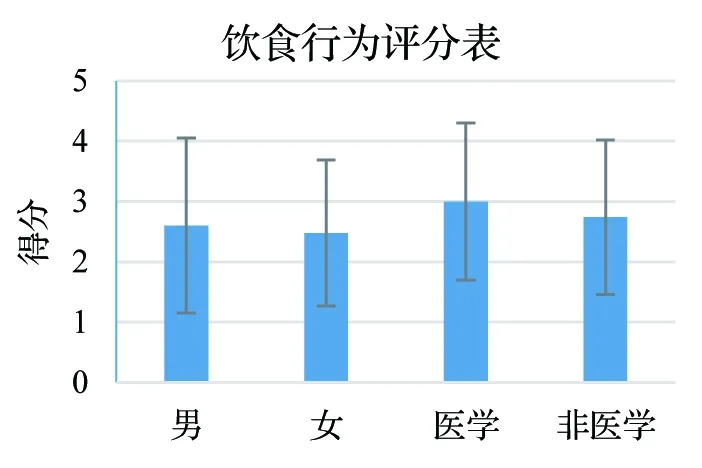

为了准确评定大学生饮食行为,本文制定了饮食行为评定标准,即全面衡量大学生饮食行为的六个方面,将吃饭速度正常、三餐定时定量、不挑食、不吃夜宵、营养搭配合理、少量零食习惯定为健康饮食行为。其中,营养搭配情况分为饮水量、水果、蔬菜、优质蛋白四类进行综合评定。对健康饮食行为进行分级评定标准为:(1)具备上述所有行为者定义为优秀;(2)具备上述4~5个行为者定义为良好;(3)具备上述2~3个行为者定义为一般;(4)具备上述0~1个行为者定义为较差。得分情况见图1,从图1可见,医学生的得分最高,男性与女生的得分相近,但男性的差异性更大。

图1 大学生饮食行为得分

3 分析与对策

3.1 大学生饮食行为

调查发现,大部分学生不良饮食行为习惯较为普遍,饮食认知及信念较差。不同性别及不同专业的调查对象在饮食态度和饮食认知方面均存在着较大差异(P<0.05),55.1%的男生以吃饱作为主要饮食态度,77.0%的男生在日常生活中会关注饮食知识,47.5%的女生会倾向于饮食要吃好的态度且关注饮食健康知识的女生占比要高于男生(89.2%),二者存在着显著性差异,说明女生的饮食健康素养要高于男生,差异的形成一定程度上源于生活方式的不同,女生喜好管理身材,精致生活,日常生活中会更为关注一些保持身材和养生的知识,多数女生喜好遵守饮食戒律,如睡前不吃东西、饮食清淡且忌油炸、低脂牛奶保持体重等[6],所以饮食认知和信念形成要优于男生。

在饮食营养搭配方面,男生更喜好把蔬菜和肉类作为每餐的搭配,每天吃水果的人数占比为49.6%,但每日牛奶、鱼类等蛋白质摄入量较少,分别为39.0%和30.4%,相较于正常水平要低,每日饮水量也低于正常水平,为34.2%。女生每餐会以蔬菜为主,每餐吃肉的人数占比(39.7%)要低于男生(57.7%),59.9%的女生会每天吃水果,但每日牛奶摄入量和饮水量与男生相比存在着显著性差异,80.4%的女生不会每天喝牛奶,85.2%的女生每日饮水量不足,二者差异具有统计学意义。根据既往研究显示[7],男生的肥胖率正处于一个上升趋势,近年来男生肥胖人口数远超于女生,导致肥胖人口增多的根本原因在于男生肉类摄取的过量和饮食规律上的不节制。《中国膳食营养指南》明确提出每日肉类摄入量应不超过100 g,过量摄入肉类会使肉中的大量脂肪和胆固醇在体内堆积,机体无法代谢过量的脂肪而导致肥胖,长期的肥胖不仅会给生活带来不便,还增加了高血压、冠心病等心血管疾病的患病风险。多数男生的饮食信念不明确,饮食规律往往是想起什么吃什么,不按饮食戒律的肆意食用也是导致肥胖的一个原因所在[8-9]。在其他调查条目中,男女生的差异不大,但不完全相同。饮食行为上仍存在一些问题。结果表明,男女生都具有着三餐不能定时或定量的问题,且有爱吃零食的习惯,不定时定量的三餐会扰乱胃的生物钟,导致胃炎和消化不良等疾病,而零食的过量摄入会影响食欲,进而影响到饮食的规律性,且零食中含有的反式脂肪酸还会导致肥胖和营养不良[10]。

从学生所在专业角度分析,医学生相较于非医学类学生的健康素养较高。在饮食知识方面,医学生的饮食知识储备量(93.8%)要远高于非医学类学生(75.3%),二者差异十分显著(P<0.01),44.1%医学生的饮食态度主要为吃饱,非医学类学生主要为吃好的饮食态度(49.4%),二者也具备显著性差异。医学生所学健康知识较多,健康信念的形成较非医学类学生要快。相反,非医学类学生不健康饮食行为的检出率也要远高于医学生。调查显示,51.1%的非医学类学生具有挑食的习惯,人数占比要高于医学生(38.5%),挑食是一种有害的饮食习惯,长期挑食的人容易诱发机体免疫力下降、体重过轻、智力减退等症状[11]。三餐规律性的人数占比也低于医学生,且多数非医学类学生都有着吃夜宵的习惯(57.8%)。在每日的营养搭配方面,绝大部分医学生能保证每天各类营养素的摄入充足。牛奶、蔬菜、肉类、水果、鱼,五谷杂粮和饮水量等食物摄入人数比率均高于非医学类学生,差异显著并具有统计学意义(P<0.05)。

3.2 大学生不良饮食行为的重要影响因素

本研究调查发现,性别和专业类别均为大学生不良饮食行为的重要影响因素。结合表3得知,医学生饮食行为得分均值最高,得分最小值也远高于其他三项特征的最小值。说明医学类学生整体的正确饮食行为检出率较高,行为习惯良好且较为普遍,非医学类学生的得分低于医学生,所以不健康饮食行为检出率要高于医学生。女生群体的得分均值较低,但分值波动范围较其他三项要小,说明女性群体饮食行为习惯较为集中,多数女性的饮食习惯保持一致性,个别存在着较小差异。男性群体的得分均值要高于女性,但分值波动范围远超过其他三类,说明男性群体的饮食习惯参差不齐,得分差异较大,饮食行为习惯上也会存在较大差异。研究提示应加大对非医学类院校的营养宣教力度,学生专业能力的提升和思想道德素养的提高固然重要,但营养知识的重要性也不容小觑[12]。在营养知识宣教过程中对不同性别群体应提供针对性指导,明确不同群体的问题所在,提供合理的应对措施。针对大学生不良饮食行为的高频发生,学校应该重视起来,加大管控力度,可以利用群体监督来促进良好习惯的养成[13-14],根据调查显示的影响因素,开展相应的营养教育并结合家庭社区进行监督实施,最大程度上改善学生的不良饮食行为,形成健康饮食的意识和信念。

3.3 解决方法

从个人方面实施健康管理,每天合理适度的进餐,制定一个进食计划,不暴饮暴食,杜绝进食速度过快,保持进餐时间的规律性,早餐注重营养,午餐注重全面,晚餐要求清淡。日常饮食以谷类为主,少吃或不吃零食,多吃主食跟正餐,合理平衡正餐和零食的量,不以零食当正餐,零食也不得大于正餐。每天及时补充水分和维生素,不喝饮料,多吃水果蔬菜,选择餐食要考虑餐食所富含的营养成分,不以价格高低和口味合适来选择餐食,餐食多以清淡为主,在补充营养成分的同时不摄入过多的油脂。

从学校方面实施健康管理,学校食堂应该时刻监督食材的新鲜和质量,及时处理变质的菜品,保证学生吃的健康;食堂工作人员应具备合格的卫生意识和健康意识[15],合理搭配菜品,少做或不做油炸、高热量食物,保证学生吃的营养。学校应提高饮食质量,注重少盐少油,多以蔬菜为主。各大高校应积极召开饮食讲座或制定饮食调查问卷,定期调查监督学生的饮食行为[16-17],并根据每位学生的个人行为习惯提出相适应的建议和解决方法,帮助学生改善自身的饮食行为,合理把控学生的饮食,逐步提高大学生的饮食健康水平。