0~18岁儿童凝血功能检测指标参考区间的建立

陈娜云,刘洋,方代华(徐州医科大学附属徐州儿童医院输血科,江苏徐州221000)

凝血功能检测指标已广泛应用于患者手术前凝血功能评估、出血性和血栓性疾病的筛查、抗凝和溶栓药物的监测等。目前,对于凝血功能检测指标,如凝血酶原时间(PT)、国际标准化比值(INR)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原含量(Fib)、凝血酶时间(TT)和抗凝血酶(AT),大多数实验室均采用仪器或试剂厂家推荐的参考区间,或《全国临床检验操作规程》[1]推荐的参考区间,都是针对成人的参考区间。鉴于儿童各方面都处于生长发育的特殊生理特征,其凝血功能的参考区间与成人存在明显差异[2-4],且不同仪器和试剂也会导致结果有差异[5]。为给临床诊疗提供合理和精确的指标,各实验室有必要对不同年龄阶段的儿童建立参考区间[6-7]。

1 资料与方法

1.1一般资料 纳入徐州儿童医院体检中心2017年9月至2018年9月体检的健康儿童1 469例,其中男796例(54.2%),女673例(45.8%)。根据《儿科学》第7版,儿童年龄分组为6 个年龄组,分别为新生儿组(<28 d),婴儿组(≥28 d且<1岁),幼儿组(≥1岁且<3 岁),学龄前组(≥3岁且<6岁),学龄组(≥6岁且<13岁),青春期组(≥13岁且<18岁)。结合我院临床实际情况,又将新生儿期及婴儿期细分出围产期新生儿(<7 d)和前婴儿期(≥28 d且<6月)。以此,按年龄分为8个年龄组分别进行统计分析。<1周(<7 d)组87例,1~4周(≥7 d且<28 d) 组67例,4周~6月(≥28 d且<6月)组129例,6月~1岁(≥6月且<1岁)组131例,1~3岁(≥1岁且<3岁)组425例,3~6岁(≥3岁且<6岁)组334例,6~13岁(≥6岁且<13岁)组175例,13~18岁(≥13岁且<18岁)组121例。本研究得到了徐州医科大学附属徐州儿童医院伦理委员会批准。

1.2仪器与试剂 Sta-R Evolution 全自动凝血分析仪及其配套PT、APTT、Fib、TT、CaCl2试剂和质控品购自法国Stago 公司;AT试剂购自日本积水医疗株式会社。

1.3方法 采集研究对象静脉血1.8 mL,109 mmol/L枸橼酸钠抗凝,混匀,1 600×g离心10 min,分离血浆并于2 h内检测完毕。PT、APTT及TT均采用凝固法检测,Fib采用Clause法检测,AT采用显色性合成底物法检测。检测所用仪器状态良好,每日进行室内质控,所有指标均为在控,且室间质评均合格。

1.4统计学分析 采用SPSS19.0统计软件进行。用Shapiro-Wilk检验PT、INR、APTT、Fib、TT和AT 6项数据是否呈正态分布,偏态分布的数据用M(P25,P75)表示,按EP28-A3c[8]文件建议,采用非参数法计算参考区间(P2.5~P97.5)。两组间比较采用Mann-WhitmeuU检验。多组间比较采用Kruskal-WallisH检验,相邻组间比较采用Dunn-Bonferroni检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

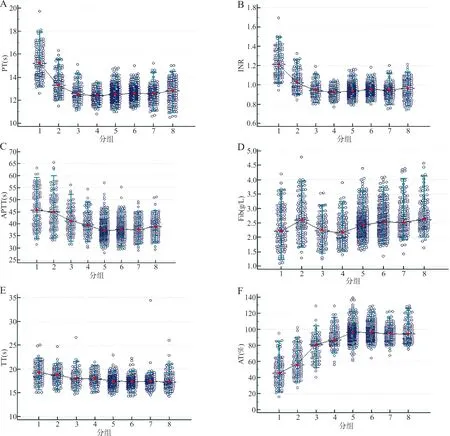

2.1各年龄组凝血指标变化趋势 对于PT、INR和APTT,<1周组最高,呈现逐渐下降的趋势,随着年龄增长逐渐平稳。对于Fib,6个月~1岁组最低,13~18岁组最高,整体呈现先升后降再升的波动趋势。对于TT,总体趋势比较平稳。对于AT,<1周组最低,先逐步上升后逐渐平稳。各项指标随年龄的变化趋势见图1。

注:A~F分别为PT、INR、APTT、Fib、TT、AT的中位值点状图。

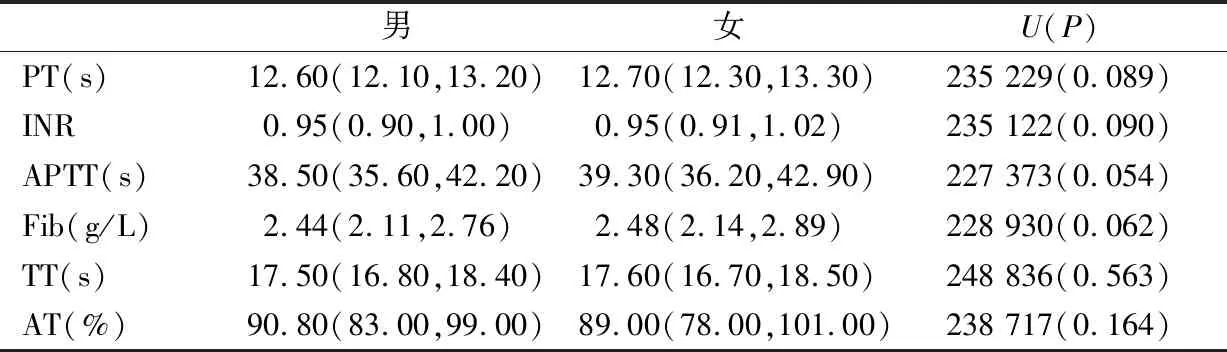

2.2凝血指标参考区间 按性别分组,凝血指标结果见表1,差异均无统计学意义(P均>0.05)。

表1 0~18岁儿童按性别分组凝血指标结果[M(P25,P75)]

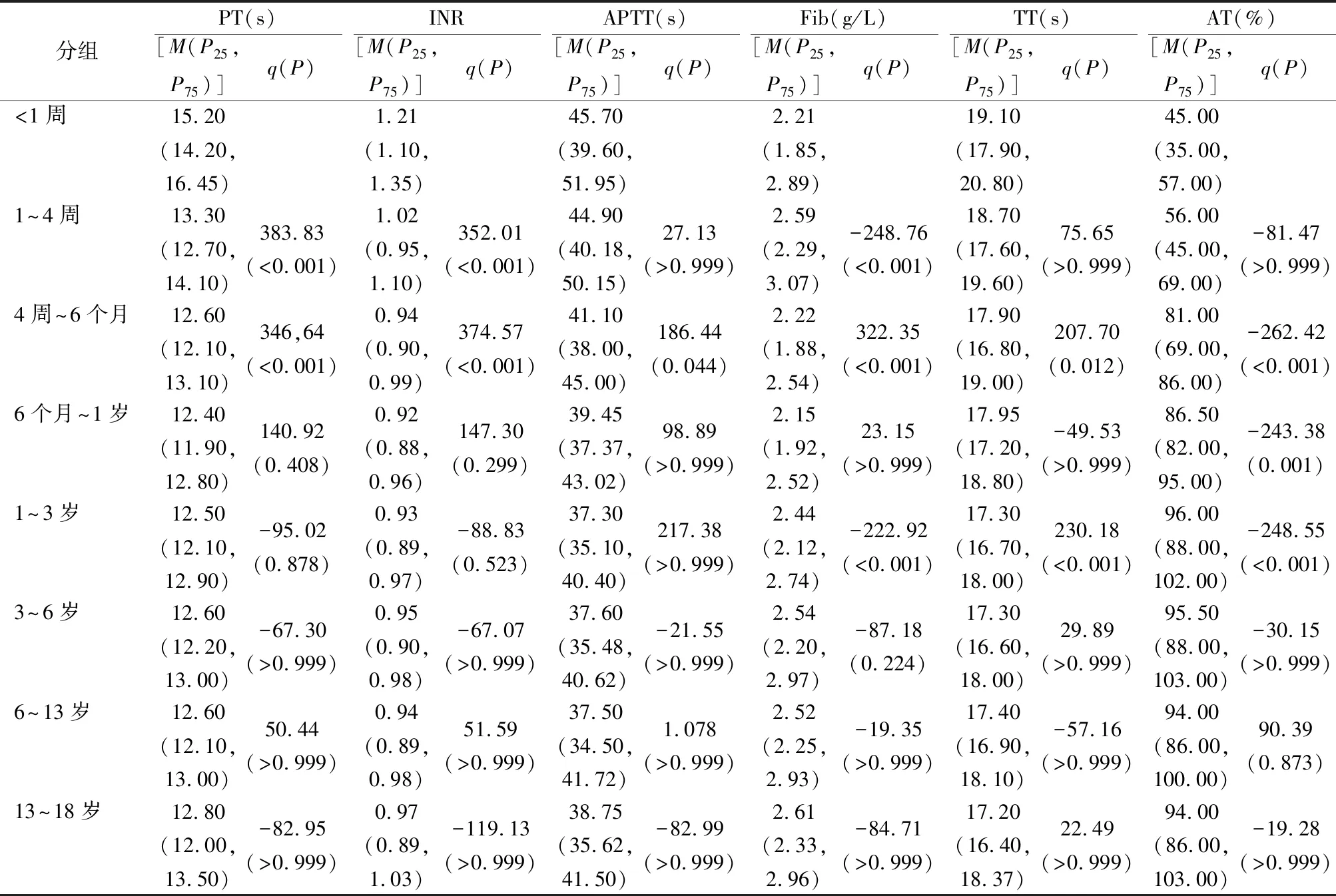

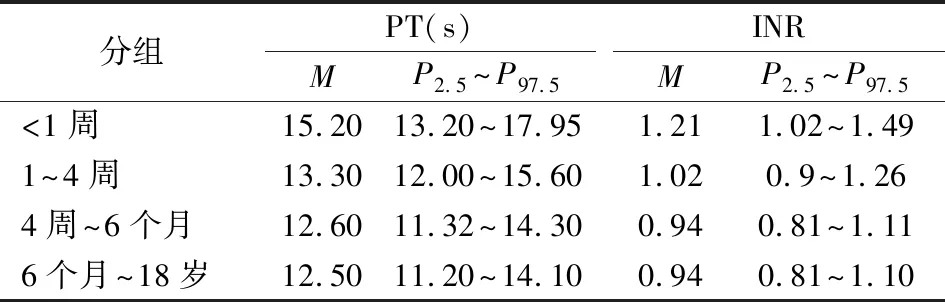

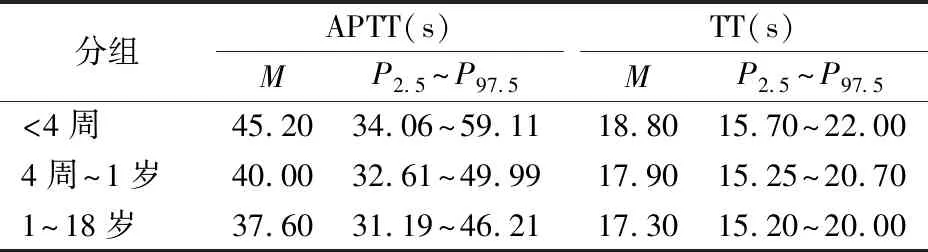

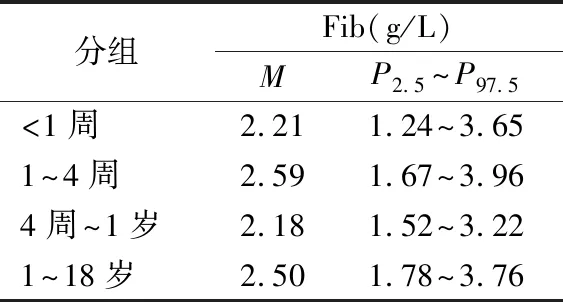

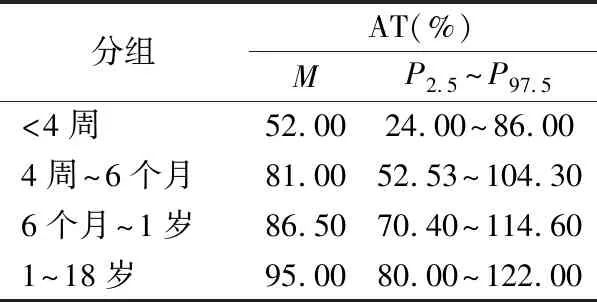

按年龄分组,结果见表2。根据表2统计结果,按如下分组统计参考区间:PT和INR分为<1周、1~4周、4周~6个月和6个月~18岁4个组;APTT、TT分为<4周、4周~1岁和1~18岁3个组;Fib分为<1周、1~4周、4周~1岁和1~18岁4个组;AT分为<4周、4周~6个月、6个月~1岁和1~18岁4个组;参考区间见表3~6。

表2 0~18岁儿童按年龄分组凝血功能检测指标结果

表3 0~18岁PT和INR参考区间

表4 0~18岁APTT、TT参考区间

表5 0~18岁Fib参考区间

表6 0~18岁AT参考区间

3 讨论

PT是筛选外源性凝血途径异常与否的常用且敏感的指标,PT和INR值<1周组最高,4周之后渐平稳,与邹琛等[9]、 Monagle等[3]的结果一致。APTT是筛选内源性和共同凝血途径异常与否的常用指标,可监测肝素抗凝治疗,检测凝血抑制物[10]。APTT在<4周时明显偏高,可能与新生儿期接触因子水平较低、凝血系统发育不完善有关;随着年龄增长,凝血蛋白的生成,APTT值逐渐下降并平稳[4,11-12]。新生儿期PT和APTT明显偏高,还可能和新生儿的红细胞压积较高有关。红细胞压积高,会使血浆相对于抗凝剂的比例不足,凝血因子被相对稀释,导致凝血时间偏高[9]。Fib主要由肝细胞合成,其含量降低或功能异常均可导致凝血障碍,新生儿出生时Fib含量较高,可能来自母体[4,9]。4周至1岁组值较低,可能与来自母体的Fib消耗代谢及胎儿型Fib向成人型Fib转换有关,也可能和婴幼儿肝脏合成功能较弱有关。TT是反映血浆纤维蛋白原水平及肝素样物质水平的指标,还可反映纤溶状态。本研究根据统计学有差异将TT分成3个组,但3个组间值差距不大。AT作为血液中活性凝血因子最重要的抑制剂,控制着血液凝固和纤维蛋白的溶解。在新生儿和婴幼儿时期AT较低,可能原因是肝脏合成AT的能力较弱。随着机体发育和肝脏合成功能的增强,1岁之后AT水平逐渐平稳[3,13]。

综上所述,儿童凝血功能检测指标随着年龄的增长,呈现动态演变过程,且不同仪器和试剂也会造成结果差异,因此各实验室有必要针对不同年龄阶段建立参考区间。