稷山郭家枣园遗址东周时期圆陶片用途浅析*

王小娟 王晓毅

(1.山西大学历史文化学院 2.山西省考古研究院)

郭家枣园遗址位于山西省运城市稷山县南端的太阳乡下王尹村西南,地处峨嵋台地的北端,汾河自其北侧由西向东汇入黄河,在地貌区划上属于临汾盆地的最南端,也正处于晋西吕梁山与晋南盆地的中间地带。2009年山西省考古研究所为配合基本建设,对该遗址进行了抢救性发掘,根据地形分三区,揭露面积2550余平方米。清理的遗迹与遗物遗存相对丰富,尤其是发现了数量较多的圆陶片。文化内涵以仰韶文化晚期与庙底沟二期文化早期的遗存为主,其次是东周遗存。

该遗址东周时期圆陶片主要出土自灰坑和地层,合计97件。其中46件圆陶片,出自22个灰坑(Ⅰ区17个、Ⅱ区4个、Ⅲ区1个),占28个有陶器标本遗迹总数的78.6%。由此可见,郭家枣园遗址东周时期圆陶片的出土概率是极高的。此外,还出土2件圆形石饼,形制与圆陶片基本相同。

圆陶片均是用日常生活陶器残片改制而成,先打制成圆形或近圆形,部分圆陶片的周缘会再次磨制,有的磨制粗略,有的磨制精细。圆陶片多数是用陶器腹片改制的,其次常见的是盆或罐等平底器的器底,少量可辨器类的是盆或罐近口沿片或肩部,个别为板瓦等改制。就郭家枣园东周时期圆陶片,可辨来源部位的有器底15件、泥质盆或罐近口沿片5件、泥质盆肩部2件、鬲足片2件、布纹板瓦片1件。以下分别从圆陶片的形制、大小、陶质、工艺四个方面进行解析。

一、圆陶片形制分析

从圆陶片的平面形状来看,除了5件残损之外,剩余92件可分为四类:一是较标准的圆形,有50件,占54.3%;二是近圆形,38件,占41.3%;三是近长方形,3件;四是近五边形,1件。由此可见,该遗址东周时期圆陶片绝大多数以圆形和近圆形为主,从形制上来看可以称之为圆陶片。

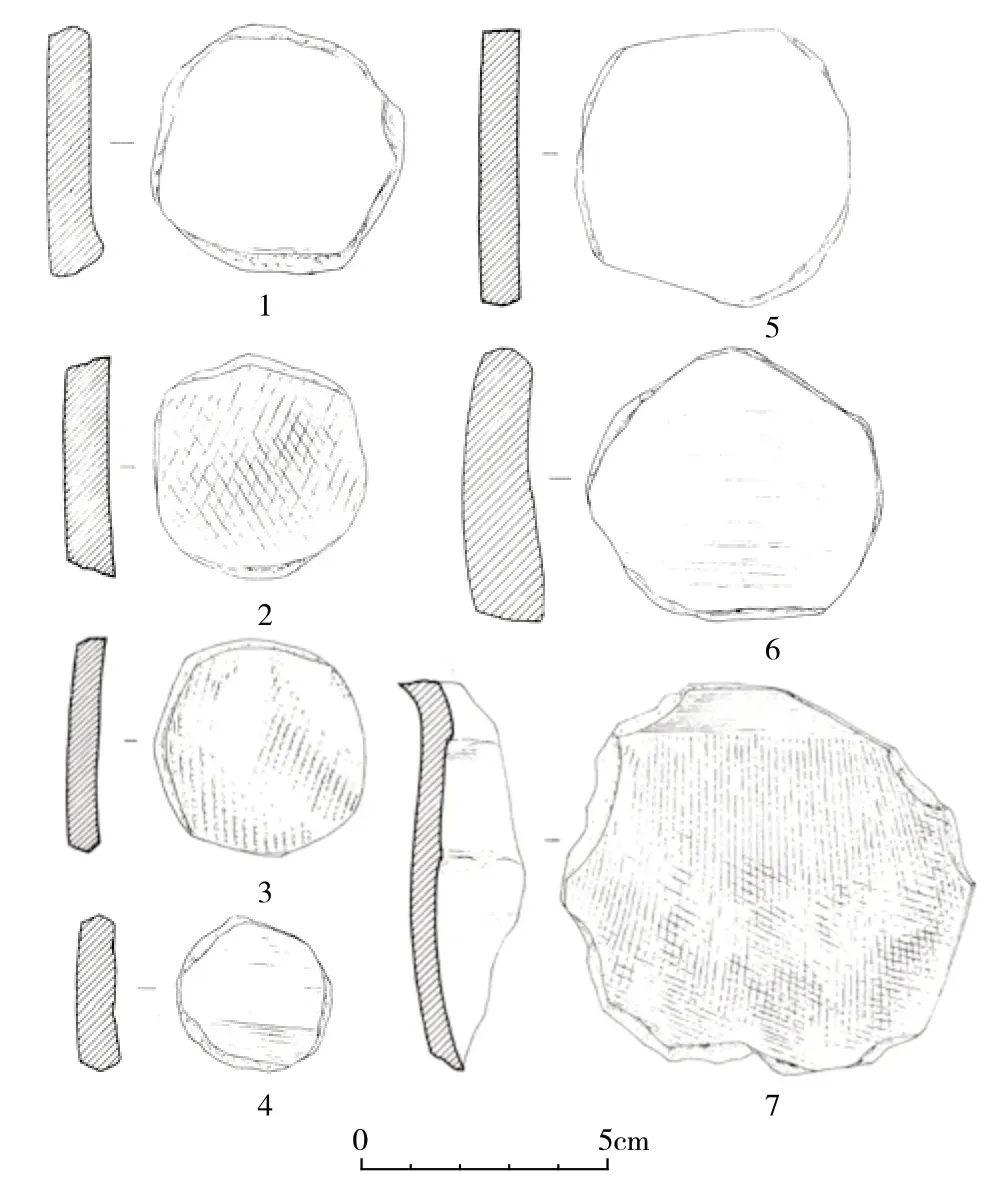

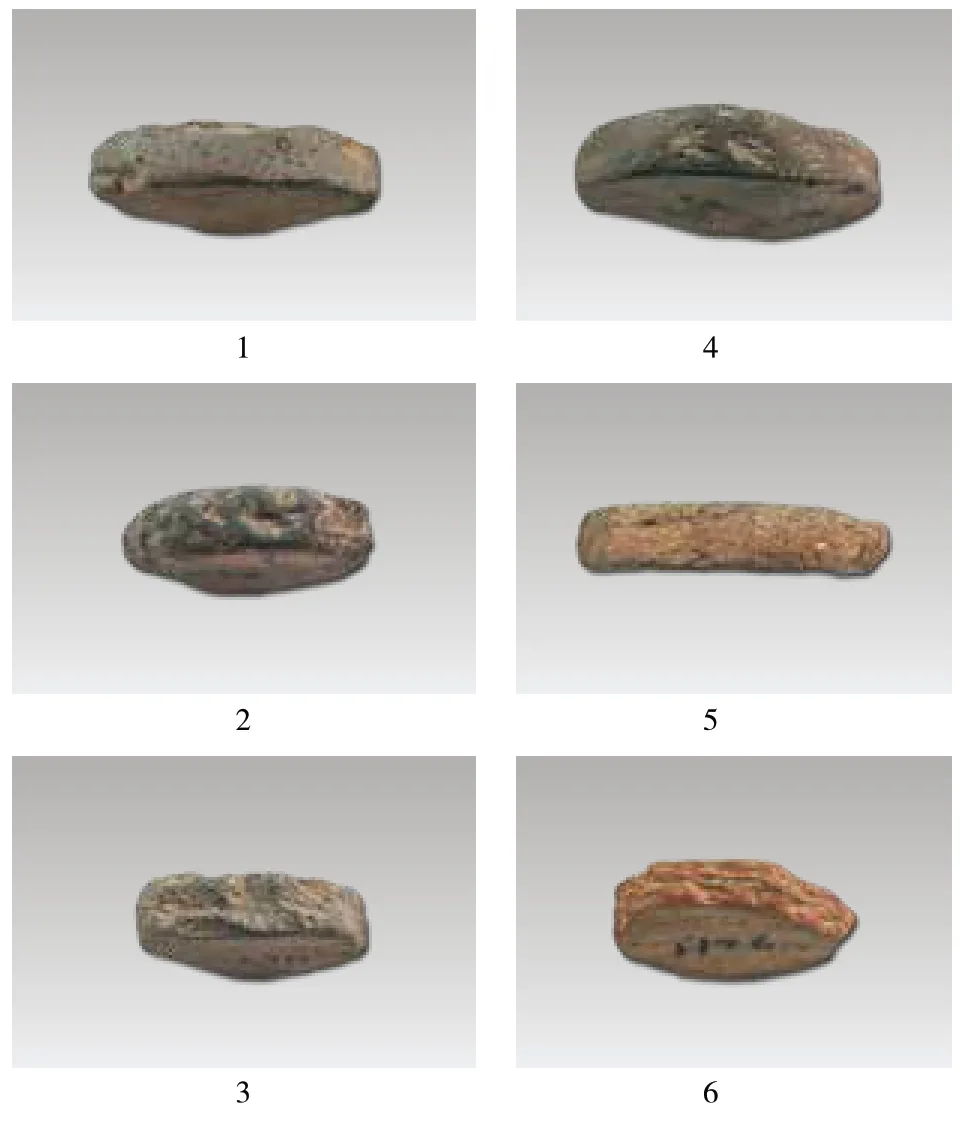

圆形类的圆陶片,平面形制相对规整,周缘立面近直、很钝。例如,H5:3圆形,由夹细砂灰陶残片改制而成,器形较小,周缘磨损明显,素面,器表可见修抹痕迹。直径2.6、厚0.83厘米(图一,4)。H13:4,圆形,由夹细砂灰陶器器底残片改制,素面,周缘可以看出经过从内面向外底打制后再进行磨制。直径4.6、厚0.95厘米(图一,1)。H15:6,圆形,泥质灰陶残片改制,周边打制成形后,又经磨制而成,器表可见交错绳纹。直径4、厚1厘米(图一,2)。H48:2,圆形,由泥质灰陶腹片磨制而成,外壁残留绳纹。直径4、厚0.58厘米(图一,3)。

图一 郭家枣园遗址东周圆陶片之一

近圆形类的圆陶片,指平面形状接近圆形,但并不是较标准的圆形。原因可能在于用残片打制完成后,磨修得不够;也可能是限于陶片的形制,只能制作成接近圆形的圆陶片。

根据观察、统计,该类圆陶片主要以打制、打制加磨制的为主,仅有2件椭圆形圆陶片为磨制。例如,H13:3,近似圆形,使用泥质灰陶残片由内壁向器表打制,且周缘可见部分磨制痕迹,器表素面。直径5.5、厚1.3厘米(图一,6)。H15:3,近圆形,由泥质灰陶器底残片改制,其中两斜边切割成直立面,其余两弧边打制后又经磨制而成。最大径5.4、最小径4、厚0.77厘米(图一,5)。H46:4,近圆形,由泥质灰陶罐或盆类器的近口沿残片改制,主要由器表向内壁打制,刃缘局部较锐。器表饰竖绳纹,内壁可见两个垫窝和一条水平泥缝。最大径8、最小径7.5、厚0.55厘米(图一,7)。T0620①:1,椭圆形,由泥质灰陶器底改制而成,周缘均经磨制,仅局部残留打制痕。长径5.3、短径4.7、厚1厘米(图二,1)。

近长方形类圆陶片,仅发现3件,由泥质灰陶片打制而成,个别经磨制,整体近似长方形。例如,T0525②:1,近长方形,使用泥质灰陶残片主要由内壁向器表打制,局部由器表向内壁打制,刃缘较钝。器表饰弦断绳纹。长径6、短径5.2、厚0.95厘米(图二,2)。T0624②:5,近长方形,使用泥质灰陶残片打制而成,周缘三个边较直,另两个边为斜刃但较钝,由内壁向器表打制。器表饰绳纹。长径6、短径4.5、厚1.3厘米(图二,4)。

近五边形类圆陶片,仅发现1件。T0624②:6,由带绳纹泥质灰陶腹片改制而成,五个边缘均较直,顶部两个圆角斜边经磨制。长径4.5、短径2.5、厚0.55厘米(图二,3)。

图二 郭家枣园遗址东周圆陶片之二

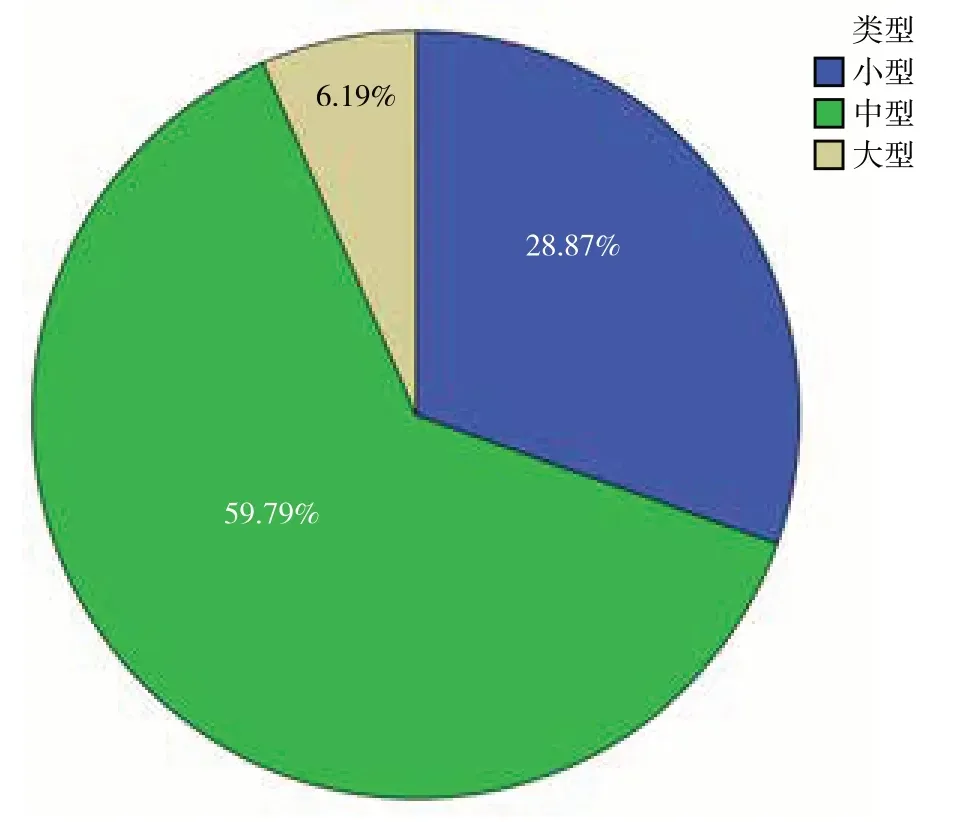

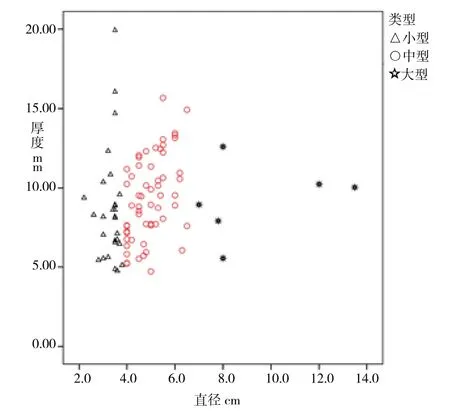

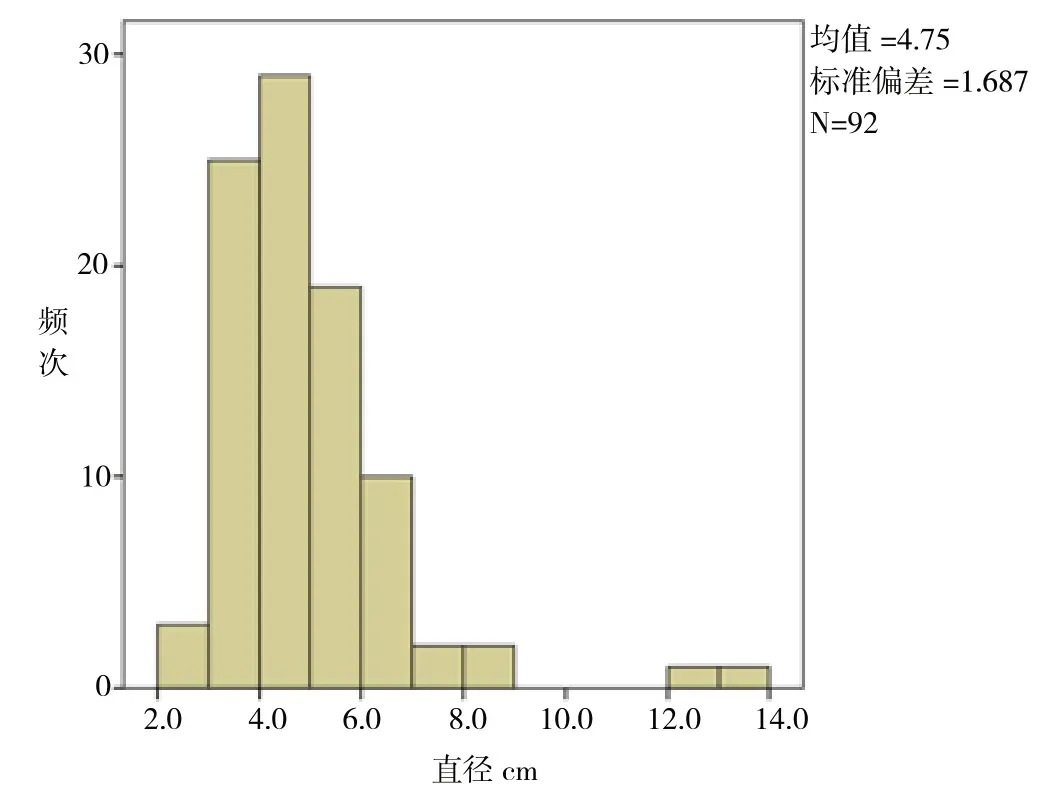

笔者对97件圆陶片的厚度和92件完整圆陶片的直径进行了测量[1]。 由图三、图四圆陶片厚度、直径频次分布直方图可以看出,圆陶片的厚度数据范围主要在0.5~1.5厘米。因为圆陶片是由普通日用陶器残片改制的,所以圆陶片的厚度受陶器原有器形的影响,这从圆陶片最薄的为0.4厘米、最厚的有2厘米,即可看出圆陶片对厚度似乎并没有特殊要求。反观圆陶片的大小,直径的数据集中在3~7厘米,结合肉眼观察并手握感知圆陶片的大小,可以将92件圆陶片分为三类:小型圆陶片直径在4厘米以内;中型圆陶片直径在4~6.5厘米;大型圆陶片直径在7~13.5厘米(图五)。三类圆陶片以中型的数量最多,58件占59.79%;其次是小型的28件,占28.87%;大型最少,6件占6.19%(图六)。

图六 东周三类圆陶片数量比例饼形图

图五 东周圆陶片直径与厚度散点图

图四 东周圆陶片直径频次分布直方图

图三 东周圆陶片厚度频次分布直方图

二、圆陶片大小分类研究

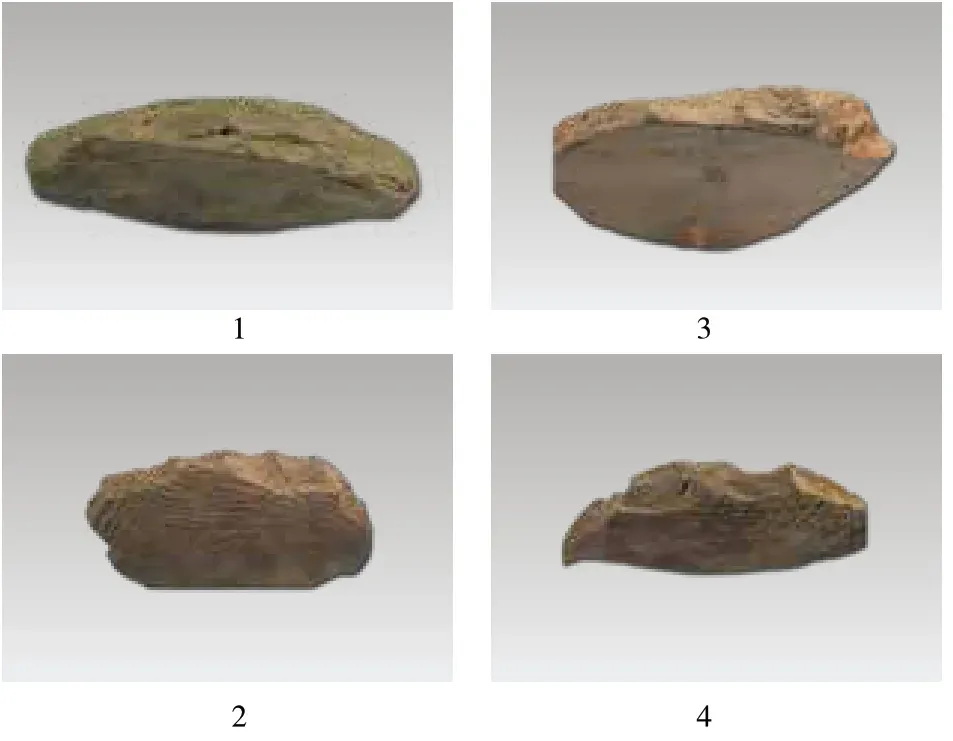

小型圆陶片:H7:6,圆形,由泥质灰陶残片从内面向外表打制修磨而成,周缘立面较直,磨损明显,素面。直径2.8、厚0.54厘米(图七,1)。T0620②:1,椭圆形,由泥质灰陶残片磨制而成,周缘立面较直。器表饰绳纹。长径3.2、短径2.8、厚0.56厘米(图七,2)。

中型圆陶片:H26:5,圆形,由泥质灰陶器底残片磨制而成,器形规整,素面。直径4、厚0.72厘米(图七,3)。H15:2,圆形,由泥质灰陶器底残片打制而成,周缘较直,磨损明显。直径5.5、厚0.8厘米(图七,4)。H26:6,圆形,由夹细砂灰陶腹片改制,周缘可见两面打击的痕迹,立面直厚,器表饰绳纹。直径6、厚1.3厘米(图七,5)。

大型圆陶片:T0513①:1,圆形,由泥质灰陶器底改制而成,打制为主,局部磨制。内底可见绳纹,局部又经修抹成素面。直径7.8、厚0.79厘米(图七,6)。H62:3,近圆形,泥质灰陶残片由器表向内壁打制,周缘直钝,磨损明显,器表饰有绳纹。直径8、厚1.26厘米(图七,7)。H51:1,近圆形,由泥质灰陶盆或罐的近口沿片改制而成,器形较大,主要由器表向内壁打制,部分为双面打制,局部刃缘较锐。器表饰有绳纹,被两道修抹痕隔断。直径12、厚1厘米(图七,8)。

图七 东周三类圆陶片举例

为进一步明确三类圆陶片的差异,采用一元方差分析进行假设检验。如表一所示,以极高的概率认为三类圆陶片直径所反映的大小存在明显差异,分类是有意义的。

表一 郭家枣园遗址东周时期三类圆陶片描述统计及一元方差分析

三、圆陶片陶质分析

经过对圆陶片胎质的统计,发现有泥质陶72件占74.2%,细砂陶23件占23.7%,中砂陶2件占2.1%。由此可见,圆陶片以泥质陶为主,其次是细砂陶,个别中砂陶,基本不见粗砂陶。推测古人在选用废弃陶片时,比较倾向选用泥质陶片来改制圆陶片。这可能与泥质陶胎体相对致密、更好打制或磨制成型有关。不见粗砂陶的原因,可能是该阶段夹砂陶多以细砂为主,粗砂罕见。

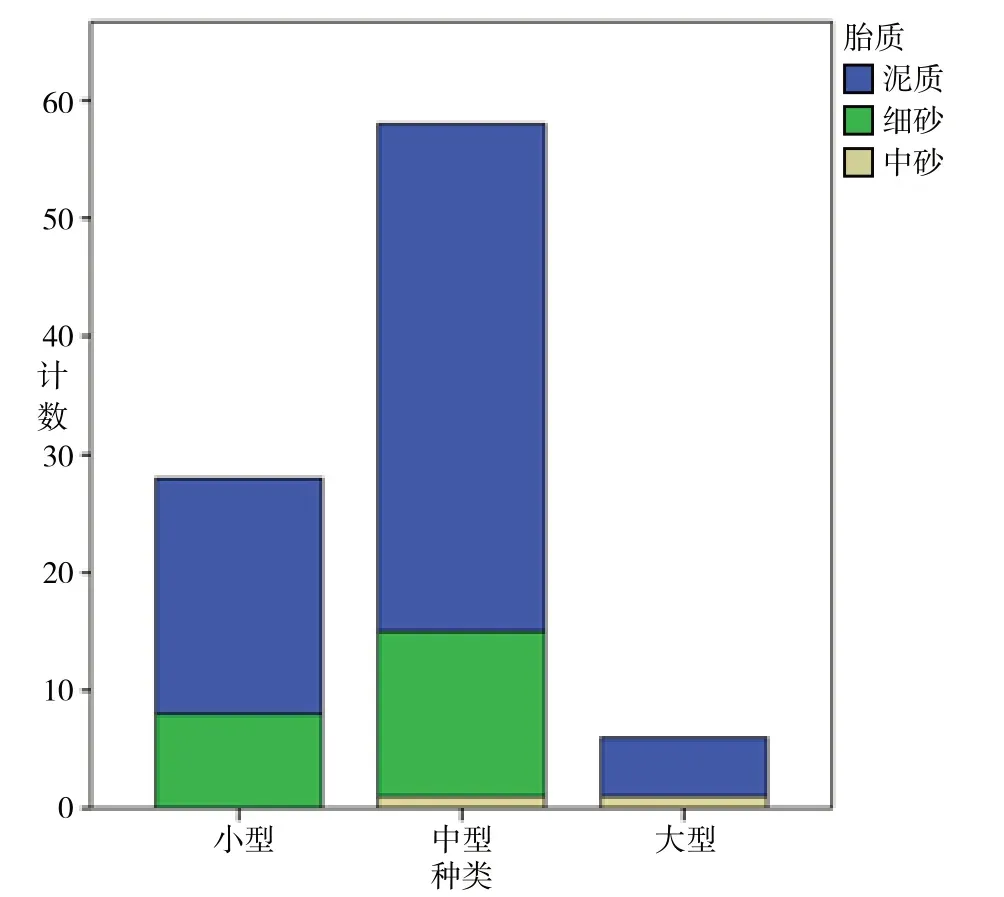

为了探讨不同大小的圆陶片与陶质之间是否存在明显相关性,笔者对此进行了相关性分析与假设检验。表二列出了圆陶片的种类与陶质列联表,在此基础上用SPSS计算出两个名称变量之间的相关系数为0.301,并进行卡方检验,显著性为0.187,大于0.05,表明圆陶片陶质与种类之间不存在明显相关性。这从二者的簇形直方图也可以看出(图八),三类圆陶片均以泥质陶为主,且细砂陶比例在小型和中型圆陶片中均小于泥质陶。由此可见,古人在制作不同大小的圆陶片时,并没有有意选择不同的陶质,可能还是以制作相对简便、高效的泥质陶为主。

表二 郭家枣园遗址东周时期圆陶片种类与胎质列联表[2]

图八 东周圆陶片种类与陶质的簇形直方图

四、圆陶片工艺分析

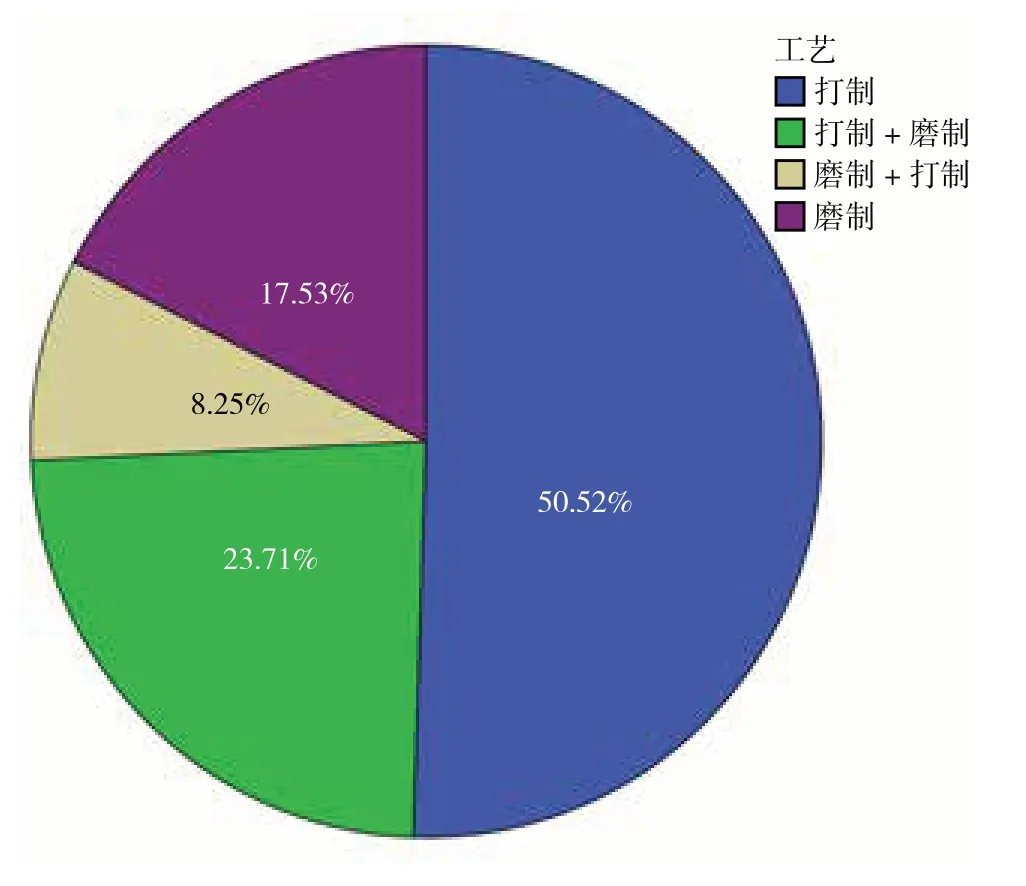

从圆陶片制作和加工工艺来看,可以分为四类(图九):一是打制而成,有49件占50.5%。该类圆陶片虽然是打制而成,但周缘立面绝大多数较直,几乎无刃。二是打制加磨制,有23件占23.7%,该类指的是圆陶片主要经打制而成,之后还对周缘局部进行磨制,两种技术相结合,但以前者为主。三是磨制加打制,有8件占8.2%,指的是圆陶片打制成型后,周缘大部分经过磨制,磨制比重明显要高于第二类。四是磨制而成,有17件占17.5%,指圆陶片周缘整体经过较精细的磨制,有些标本周缘磨制到完全看不出打制的痕迹,可以直接在平面上滚动。这四类圆陶片虽然制作、加工工艺略有差异,但整体周缘均较钝,可能并非用作切割之用。

图九 东周圆陶片四类工艺比例饼形图

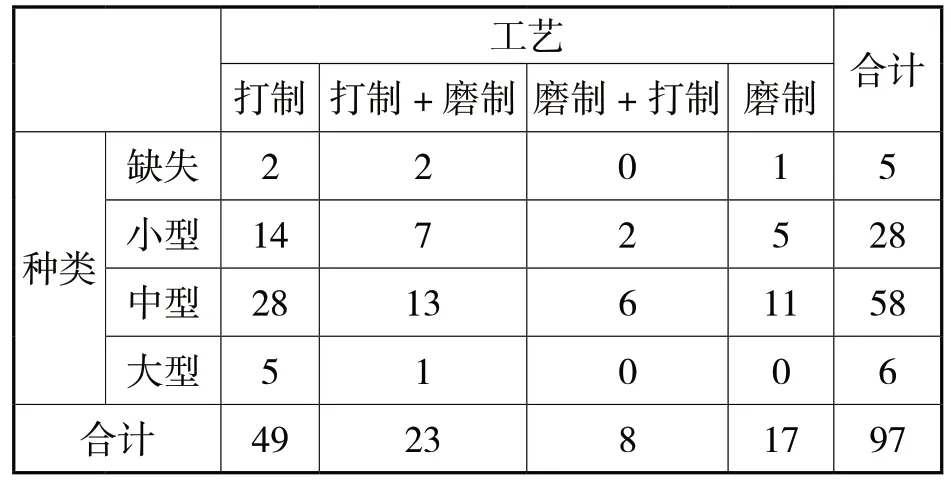

不同大小的圆陶片与四类工艺之间是否存在相关性?笔者在统计圆陶片种类与工艺列联表的基础上(表三),用SPSS计算出二者的相关系数为0.218,卡方检验显著性为0.868。因而,以较高的置信度推断圆陶片大小和工艺之间不存在明显相关性。三类圆陶片虽然都以打制为主,但如果把剩余三类工艺的圆陶片数量相加,除了大型器之外,小型和中型圆陶片经过磨制的数量是略高于打制的,这也是东周时期圆陶片周缘较钝的主要原因。

表三 郭家枣园遗址东周时期圆陶片种类与工艺列联表

五、圆陶片用途分析

通过对郭家枣园遗址东周时期圆陶片的形制、大小、陶质、工艺四个方面的详细阐述,可以对该类圆陶片有相对明确的认识:圆陶片均是用日常生活类陶器残片改制而成,平面形制以圆形和近圆形为主,是比较典型的圆陶片。圆陶片的制作材料多选用泥质类陶片进行改制,其次是夹细砂陶片,极少选用夹中砂陶片。对圆陶片的制作和加工,以打制为主,但磨制比例也较高,有一部分圆陶片磨制的精细程度,已完全观察不到打制痕迹。从圆陶片的周缘特征来看,多数立面较直,少数打制有刃的刃缘也很钝,基本无法用于切割。

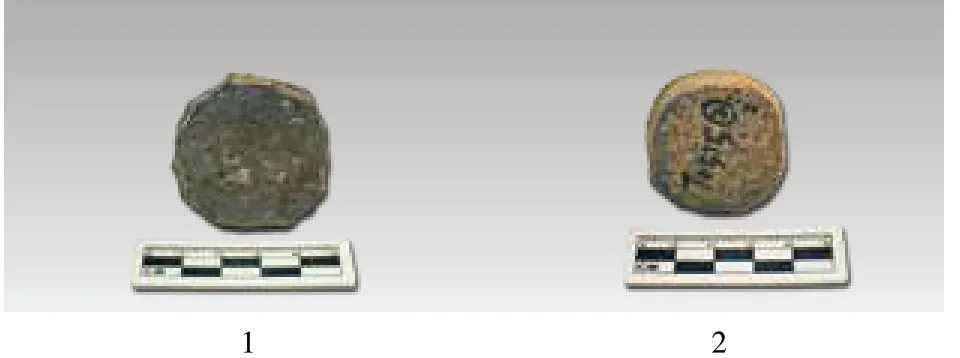

相对于圆陶片的平面形状、制作加工工艺而言,圆陶片大小的分类差异更直观、明显,以直径4~6厘米的中型数量最多,其次是3~4厘米的小型,直径超过7厘米的大型圆陶片数量最少。目前发现的2件石饼,均为细砂岩,H99:3,圆形,经双面打制而成,周缘立面较直,内外壁均磨光,直径4.2、厚0.89厘米(图一〇,1);T0515②:2则通体磨制而成,椭圆形,长径4、短径3.4、厚0.98厘米(图一〇,2)。这两件石饼的制作工艺与圆陶片常见的打制、磨制工艺相同,尺寸也属于圆陶片数量最多的中型。因此,推测这两件石饼与圆陶片的功用一致。

图一〇 东周时期石饼

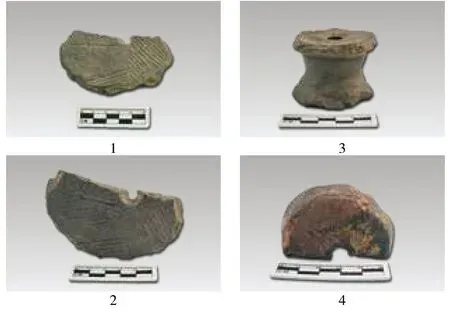

为进一步辨识圆陶片的具体功能,笔者用放大镜对圆陶片周缘进行反复观察,并用微单相机进行拍照。通过观察,发现无论是打制成型还是磨制成型,无论大型还是中小型,圆陶片的周缘,尤其是突出的边缘一般均有磨损,推测多数很可能是使用过程中磨损的。笔者对圆形和近圆形的圆陶片放在平整地面上进行滚动,多数都可以向前滚动,周缘磨制较好的滚动得就较远。所以,该类圆陶片完全可以当作玩具,小孩可以在地上进行滚动圆陶片进行玩耍。例如,H26:5和H31:6均磨制而成,前者可见左下斜向修磨时留下的细条痕(图一一,1),后者周缘似经使用而磨损明显(图一一,4)。H55:1(图一一,2)和H99:4(图一一,5)均是先经打制,周缘在加工或者使用后磨损明显。H62:4(图一一,3)和H26:2(图一一,6)打制为主,但仍可见周缘突起部位的磨损痕迹。

图一一 中小型圆陶片周缘

大型圆陶片均以打制为主,周缘较钝的也可以观察到突起部位的磨损痕,例如H62:3(图一二,1)和H51:1(图一二,3)。周缘局部较锐的H46:4,突起边缘也可观察到磨损痕,而凹进去的刃部则磨损不明显,推测不是当作刮割类工具。用大型圆陶片试着进行滚动,发现没有中小型圆陶片好滚动,相对费劲些。所以,大型圆陶片用来作为滚动的玩具来使用的概率可能相对低一些(图一二,2、4)。

图一二 大型圆陶片周缘

根据观察,发现个别大型圆陶片有可能当作器盖来用。例如,泥质高领罐H45:3的口径为10厘米、H73:1口径为11厘米,大型圆陶片H51:1直径为12厘米,均可以当作前两类罐的盖子来使用(图一三)。目前该遗址最大的圆陶片H109:1,由器底打制而成,直径为13.5厘米,可以直接盖在泥质矮领罐H73:2的口部(图一四)。

图一三 圆陶片可能作为罐类器盖

图一四 大型圆陶片可用作器盖

此外,还发现一件大型圆陶片中间穿孔后成为纺轮。H62:5,陶纺轮,残存一半,复原应为圆形,由泥质灰陶器底改制,周缘经双面打制而成,中间双面对钻一个圆孔,外底有绳纹。直径9.5、圆孔外径1.4、内径0.7、厚0.92厘米(图一五,1、2)。圆陶片经钻孔改制成纺轮,在该遗址新石器圆陶片中也有发现。所以,圆陶片也可能是陶纺轮的半成品。该遗址东周时期的纺轮除了用圆陶片改制之外,还有两类:一类是专门捏制一次成型的,例如H62:6,泥质褐陶,残存一半,器表素面,陶色不均,系经手工捏制后烧制而成,中央有一戳制的圆孔,直径6、孔径0.7、厚2.47厘米(图一五,4)。一类是用陶豆盘与豆柄相接处的残片改制而成,在豆盘底部打制一个圆孔,与豆柄相通,即可成为纺轮。例如,H42:12,泥质灰陶,残高4.4、豆柄壁厚0.71厘米(图一五,3)。

图一五 东周时期陶纺轮

目前有关圆陶片的专题研究相对较少,笔者与学生曾对山西、陕西、河南三省新石器圆陶片资料进行收集和梳理,发现在关中、晋南地区新石器时代圆陶片的数量和出土概率随时间发展有明显变化,第一个高峰期是仰韶初期和仰韶早期,仰韶中期圆陶片数量骤降,与此同时陶刀的数量增多;第二个小高峰期是仰韶晚期,在此之后圆陶片的出土概率相对较小[3]。有关新石器时代圆陶片的功能研究,王炜林、王占奎两位先生认为带刃圆陶片是收割谷物的工具[4];赵艺蓬先生认为圆陶片主要作为计数工具来使用,部分刃部锋利的当做刮削兽皮或切割肉类和植物块茎的工具,刃钝的当做小孩玩具使用[5]。

此外,陈国梁、刘绪[6]、李萌[7]、严志斌等学者对夏商时期的圆陶片有相关论述,均提到二里头文化有随葬圆陶片的葬俗,且主要见于高等级墓葬。涂朱或者带漆圆陶片的功用,陈国梁先生认为是漆器底部[8],严志斌先生认为是为堵塞漆觚剜制过程中形成的孔道而使用的[9]。不规整圆的陶片,陈国梁先生推测为玩具。

有关商周及其以后的圆陶片的讨论极少。马宝光先生认为用陶片、瓦片或瓷片打制成圆形的“友”,有的还磨圆一点增加美观,是儿童体育活动——“踢房”的用具[10]。类似现代用粉笔或树枝在地上画出格子,用沙包踢进指定格子,进行玩耍的游戏。

综合以上分析所得,郭家枣园遗址东周时期圆陶片基本没有锋利的刃部,所以排除作为收割谷物工具的可能性。推测圆陶片可能作为玩具,尤其是中小型类周缘磨损明显的圆陶片很可能是小孩滚动玩耍的玩具,不太规整的圆陶片不宜滚动,有可能当作“踢房”玩具。部分圆陶片也可能当作器盖使用,或者作为纺轮的半成品。平整的圆陶片也有可能作为器底垫具使用。但考虑到这些圆陶片多出土于灰坑或地层中,可能是其原初功能下降或者受损后,抑或有新制的成品,进而将原先的老旧圆陶片丢弃。

本文在修改过程中多次与李文杰先生交流,获益良多,特此致谢!

[1]圆陶片直径利用得力20厘米的钢尺进行测量,厚度用电子游标卡尺进行测量。

[2]缺失指圆陶片是残件,不能测量直径,所以无法判断大小种类。

[3]袁媛:《中原地区新石器时代圆陶片研究》,山西大学硕士学位论文,2018年。

[4]王炜林、王占奎:《试论半坡文化“圆陶片”之功用》,《考古》1999年第12期,第58页。

[5]赵艺蓬:《临潼零口遗址新石器时代“圆陶片”的功用浅析》,《西安文理学院学报(社会科学版)》2014年第4期,第 37页。

[6]刘绪: 《夏商周陶瓷发展史初论(下)》,《陶瓷考古通讯》2014年第2期,第 51页。

[7]李萌、赵宾:《二里头文化圆陶片葬俗探析》,《洛阳考古》2018年第4期。

[8]陈国梁:《二里头遗址出土小件文物漫谈》,《三代考古(四)》,科学出版社,2011年,第503页。

[9]严志斌:《漆觚、圆陶片与柄形器》,《中国国家博物馆馆刊》2020年第1期,第14页。

[10]马宝光:《简论古代儿童体育玩具——友》,《中原文物》1986年第4期,第87页。