“资产为本”的社区建设与社区治理创新

朱亚鹏 李斯旸

摘要:“资产为本”的社区建设是当前城市研究的热点之一。我国社区建设实践中自上而下的行政属性和基层党组织在其中扮演的重要作用使得中国“资产为本”的社区建设路径呈现出鲜明的独特性。论文运用案例研究法分析了我国城市社区以“资产为本”的方式推动社区建设的过程与机制。研究发现,中国“资产为本”的社区建设的核心和关键在于发挥社区政治资产的作用,通过认同机制、嵌入机制、赋权机制和育导机制激发和带动社区其他优势资产参与社区融合发展。论文对推动中国“资产为本”社区建设的理论构建和实践探索以及运用资产建设路径破解超大城市基层治理难题具有一定的启示意义。

关键词:“资产为本”社区建设;基层党组织;农民工;融合

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)02-0085-013

一、 引言

社区是城市治理的重要单元,历来是学术界关注的重要领域。近年来,研究者聚焦社区治理“一核多元”主体之间的互动机制与治理绩效,积累了丰富的研究成果。整体而言,既有研究多将社区发展的需求和问题作为社区治理及其研究的逻辑起点。然而,随着新型城镇化战略向纵深发展,社区成员异质性、流动性、复杂性加剧,社区公共服务供需双方信息适配难度增加,传统的以需求为本、问题导向的社区建设面临许多挑战,例如难以准确把握社区成员的服务诉求、社区合作关系不可持续、社区持续发展缺乏内生动力、社区居民公共参与能力下降等。①②20世纪90年代,作为对传统社区发展模式的反思,约翰·克雷茨曼(John Kretzmann)和约翰·麦克尼(John L.McKnigh)提出“資产为本”的社区发展模式(Asset-Based Community Development,简称ABCD),倡导社区发展应从注重社区需求与问题转向其能力与优势,认为真正的社区发展必须依赖当地居民对其资产的运用。魏爱棠:《城中村改造与社区资产建设的“地方维度”》,《中国社会工作研究》,2018年第1期。当前,“资产为本”的社区发展模式已在世界多地得到广泛应用。文军、黄锐:《论资产为本的社区发展模式及其对中国的启示》,《湖南师范大学社会科学学报》,2008年第6期。那么,我国新型城镇化进程中的“资产为本”的社区发展过程如何?基层党组织如何在“资产为本”的社区发展模式中发挥领导核心作用?中国制度背景下的“资产为本”的社区建设路径呈现出怎样的特点,对基层治理有何意义和作用?本文试图提出一个从“资产”角度理解当代中国社区治理的分析框架,并希望在两个方面有所突破:一是在中观层次进一步剖析“社区资产”和“政治资产”这两个抽象概念,使其具有实质性的分析效能。二是展现如何通过社区政治资产动员和激发其他优势资产参与社区治理的过程与机制。

本研究采用案例研究方法,通过考察广州市S社区利用社区优势资源破解“倒挂”社区治理难题的过程,总结和提炼中国制度背景下“资产为本”社区建设模式。案例研究能够为研究者提供丰富的、动态的定性研究数据,有助于研究者关注新颖的研究议题和归纳创新性理论,尤其在解释本土现象、建构本土理论方面具有重要作用。

Robert K.Yin:《案例研究方法的应用》(第3版),周海涛、夏欢欢译,重庆大学出版社2014年版,第33-35页。

毛基业、李亮:《管理学质性研究的回顾、反思与展望》,《南开管理评论》,2018年第6期。

井润田、孙璇:《实证主义vs.诠释主义:两种经典案例研究范式的比较与启示》,《管理世界》,2021年第3期。S社区是一个外来人口数量大大多于本地居民的典型城中村社区,社区环境脏乱、社区成员关系淡漠等问题长期得不到解决。2015年底,作为广州市推动外来务工人员社会融合的重要组成部分,广州市政府率先在S社区开展融合社区创建工作,在创新基层工作和社会治理、破解超大城市流动人口融入难等方面走出新路,得到人民日报、人民网、新华社及本地主流媒体的广泛关注,成为广东基层社会治理创新典范。以S社区为例展开讨论有助于清晰地展现我国制度背景下“资产为本”社区建设的机制和过程。

本文主要通过参与式观察和深度访谈收集一手资料。得益于在广州市来穗人员服务管理局将近一年时间的驻点调研,我们能够近距离观察S社区融合建设过程,并通过对S社区“两委”成员、基层党组织成员和社区社会组织相关工作人员、S社区所在街道的党政领导和相关工作人员、广州市政府相关部门工作人员以及S社区普通民众等半结构式访谈和深度访谈相结合的方式,获得了不同主体对于S社区治理过程的理解。由于S社区治理经验得到了众多主流媒体的关注,因而相关媒体报道也是我们重要的资料来源。我们在研究过程中对相关信息进行了三角比对互证以确保资料信度。

二、 资产与社区建设:既有研究述评与本文研究框架

(一)“资产为本”的社区研究述评

“资产为本”的社区发展模式是当前城市研究的热点之一。1993年,约翰·克雷茨曼和约翰·麦克尼提出“资产为本”的社区发展模式,将社区拥有的优势资源,即“社区资产”,界定为个人资产(Individuals)、组织资产(Associations)、地方制度资产(Local Institutions)、自然和物质资产(Natural Resources and Physical Assets)四种类型。其中个人资产指社区居民的天赋、才能、知识、技能、资源、价值观及投入感(Values and Commitments)等。组织资产指社区文化、娱乐、社交、公民组织或小组等。地方制度资产指社区居民参与社区事务的途径,包括地区政府部门、非政府机构。自然和物质资产指社区设施,如公园、图书馆及自然环境等物质设备。John L.McKnigh, John P.Kretzmann,Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, Chicago, IL: ACTA Publications, 1993, pp.1-11.此后,“资产为本”的社区建设和研究逐渐在美国推广开来,并在世界多地得到广泛应用。

不同研究者对“社区资产”的类型与定义存在差别。例如弗格森和迪肯斯认为社区资本包含五种形式:物质的、人的、社会的、经济的和政治的。格林和海恩斯在此基础上将社区资产扩展为七种:物质资本、人力资本、社会资本、金融资本、环境资本、政治资本和文化资本。周晨虹:《内生的社区发展:“资产为本”的社区发展理论与实践路径》,《社会工作》,2014年第4期。但是,无论采取何种定义,“社区资产”都强调社区内在具有的能力、资源和潜力。“资产为本”的社区建设即指试图通过整合和利用这些内在优势推动社区发展的模式。与传统“需求为本”的社区发展模式相比,“资产为本”的社区发展模式更加着眼于社区已有的资源,尝试从个人、组织和机制等方面激发、培养、塑造社区成员合作解决社区公共事务的能力。John L.McKnigh, John P.Kretzmann,Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, Chicago, IL: ACTA Publications, 1993, pp.1-11.

“资产为本”的社区建设大致遵循下列步骤。一是制作社区能力清单(Capacity Inventory),其中重点关注社区组织的类型和运作,充分掌握社区内在的资源和能力,这一过程又被称为绘制社区资产地图。二是明确社区建设愿景,并将社区资产与社区建设愿景相关联,制定具体的实施规划。三是动员社区资产,即通过社区内部非正式的内部人际网络和正式的制度建设执行规划。四是评估资产建设成果,考核社区资产建设愿景是否达成。黄翎:《从“需求为本”到“资产为本”——当代美国社区发展研究的启示》,《室内设计》,2012年第5期。然而,“资产为本”的社区建设的操作化依然受到研究者的批评。例如首次将“资产”概念引入社会政策分析的谢若登指出,资产为本的社区建设框架没有提及如何选择资产建设工具的问题,因而难以指导实践。Michael Sherraden, Deborah Pageadams, “Asset-based Alternatives in Social Policy”,Available at https://www.researchgate.net/profile/Michael-Sherraden/publication/23941323_ASSET-BASED_ALTERNATIVES_IN_SOCIAL_POLICY/links/553ea7b40cf20184050f8ac3/ASSET-BASED-ALTERNATIVES-IN-SOCIAL-POLICY.pdf. 值得注意的是,资产为本的社区发展并不排斥外部资源的介入。例如有研究指出,利用社区外的活动、投资及资源等来支持社区发展也是“资产为本”的社区建设的重要途径。黄翎:《从“需求为本”到“资产为本”——当代美国社区发展研究的启示》,《室内设计》,2012年第5期。

近年来,越来越多的国内研究者关注到“资产为本”的社区建设模式。研究者主要围绕“资产为本”的社区建设的特征、内容与步骤进行阐述。研究者指出,与传统的社区发展模式相比,“资产为本”的社区发展模式具有独特的涵义和价值理念,它立足社区优势、强调居民参与、建构关系网络,文军、黄锐:《论資产为本的社区发展模式及其对中国的启示》,《湖南师范大学社会科学学报》,2008年第6期。将个人、家庭和社区自身视为社区治理的真正专家,陈红莉、李继娜:《论优势视角下的社区发展新模式——资产为本的社区发展》,《求索》,2011年第4期。主要分为组织、构想、规划、实施与评估四个阶段。黄翎:《从“需求为本”到“资产为本”——当代美国社区发展研究的启示》,《室内设计》,2012年第5期。总体而言,既有研究对“资产为本”的社区建设内涵作出了较为完整的论述,但是运用相关理论进行实证分析的研究相对较少。尽管有一些研究关注到不同类型的社区资产在社区治理中的作用,围绕社区社会资产、文化资产、物质资产等展开分析,例如指出社区文化资产具有提升物质资产、社会资产、人力资产等重要作用。魏爱棠:《城中村改造与社区资产建设的“地方维度”》,《中国社会工作研究》,2018年第1期。

张和清、杨锡聪、古学斌:《优势视角下的农村社会工作——以能力建设和资产建立为核心的农村社会工作实践模式》,《社会学研究》,2008年第6期。但是这些研究大多强调非政府组织的作用,陈红莉、李继娜:《论优势视角下的社区发展新模式——资产为本的社区发展》,《求索》,2011年第4期。

陈艳:《以资产为本的社区发展模式——地震灾后农村社区重建的新视角》,《四川行政学院学报》,2012年第3期。一定程度上忽视了对党和政府的考察。周晨虹:《内生的社区发展:“资产为本”的社区发展理论与实践路径》,《社会工作》,2014年第4期。大量关于我国基层社会治理的研究表明,我国的社区更多的是作为国家治理单元而存在,杨敏:《作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究》,《社会学研究》,2007年第4期。

朱建刚:《社区组织化参与中的公民性养成——以上海一个社区为个案》,《思想战线》,2010年第2期。

王汉生、吴莹:《基层社会中“看得见”与“看不见”的国家——发生在一个商品房小区中的几个“故事”》,《社会学研究》,2011年第1期。党和政府是社区建设的核心领导。丁元竹:《社区与社区建设:理论、实践与方向》,《学习与实践》,2007年第1期。

郁建兴、李惠凤:《社区社会组织发展与社会管理创新——基于宁波市海曙区的研究》,《中共浙江省委党校学报》,2011年第5期。然而既有研究未能充分注意到党和政府在我国“资产为本”的社区建设中的角色和地位,尤其忽视了基层党组织如何立足社区优势资源、激发和培育社区内部治理能力的过程与机制。另一方面,尽管已有大量关于基层党组织引领基层社会治理的实证研究,展示了几年来全国各地基层党建的特色做法和成功经验,但仍然缺乏对基层党组织引领社区治理机制和基层党组织建设何以引领基层社会治理的理论化解释。

(二)“资产为本”的社区治理分析框架

大量关于我国社区治理的研究表明,基层党组织和党员群体是引领社区发展的关键与核心。本文尝试整合相关研究,提出中国制度背景下“资产为本”的社区治理分析框架。

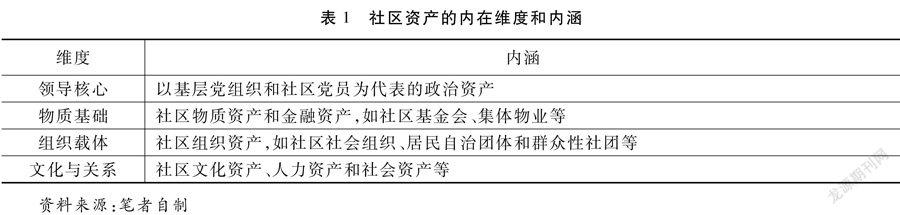

1.“社区资产”的四个维度。按照不同的分类标准,研究者将社区资产分为不同类型。由于资产具有流动性,会根据时间、人为等因素在不同类型、不同形态间流转,因此我们尝试从结构与功能的角度提出“社区资产”的四个维度,其中每个维度对应着一种或多种资产类型,如下表1所示。

首先,社区资产的领导核心主要指以基层党组织和党员为代表的政治资产,它在社区治理中起着关键的引领作用。政治资产是最具权威性的资产类型,但它的定义却模糊不清。在企业研究中,“政治资产”或“政治资本”通常指企业与政府间形成的一种正式或非正式的特殊关系,也称政治关联(Political Connection)。在社区建设中,“政治资产”被定义为一个社区成员、集体和(或)组织为了达到理想目的所运用的权力和善意,通常表现为个人或集体所拥有的影响社会公共资源分配的能力。Ryan Coffey, “The Eight Forms of Community Wealth”, Part 6: Political Capital, December 11,2014, https://www.canr.msu.edu/news/the_eight_forms_of_community_wealth_part_6_political_capital,Jan.27,2022.结合上述定义,本文认为,中国制度背景下的社区政治资产指的是:以基层党组织和社区党员为代表的社区成员、集体和组织为实现社区善治所拥有的影响社区公共资源配置的能力。社区政治资产具有以下特征:一是公益性。它指向社区善治和社区共同体的福祉,而不是西方语境下通常所指的政治人物在政治权力争夺中所拥有的筹码或企业在市场竞争中所具有的隐性优势。二是流动性。尽管社区政治资产具有有形的载体,但它可以从物质资产、社会资产、人力资产、文化资产等不同形式的资产类型中转化而来,也可以激发其他类型社区资产活力。例如社区人力资本的提升能够有效增强社区党员参与公共事务治理能力和基层党组织战斗力进而提升社区政治资产。同时,社区政治资产的提升有助于激发社区主体能动性,进而带动其他优势资产参与社区发展。三是正外部性,社区政治资产的积累有助于物质资产、社会资产、人力资产等其他社区资产的增长。

其次,社区资产的物质基础主要指社区物质资产和金融资产,它在社区治理中起着重要的基础性作用。物质资产是资产建设中的重要维度。“资产为本”的社区建设将社区成员的集体行动视为社区经济发展的组成部分,因而将创造和提升社区经济机会、提升社区居民生活质量视为社区建设的重要目标。Alison Mathie , Gord Cunningham, “From Clients to Citizens: Asset-based Community Development as a Strategy for Community-driven Development”,Development in Practice, vol.13, no.5(2003), pp.474-486. 1991年,迈克尔·谢若登在《资产与穷人》中首先将“资产”的概念引入社会福利政策的分析。他强调资产的积极福利效应,认为资产对于贫困人口脱离贫困具有重要的积极作用。谢若登所说的“资产”主要指有形的物质资产或金融资产,常见的政策工具有“个人发展账户”,重要的政策目标是提高社区成员的收入和社区财富。朱晓、曾育彪:《资产社会政策在中国实验的启示——以一项针对北京外来务工子女的资产建设项目为例》,《社会建设》,2016年第6期。研究者还关注到社区发展金融机构(Community Development Financial Institutions, CDFIs)在提升社区成员经济收入、促进社区发展方面的重要作用。Sarah Dewees, Stewart Sarkozy- Banoczy, Moblizing Communities: Asset Building as a Community Development Strategy, Philadelpia: Temple University Press, 2010,p.15.近年来,社区基金会成为我国社区治理的新兴手段。它以“社区”作为主体,通过社区公益资产解决社区发展问题,引导社会资金投向城乡社区治理领域,在构建社区自治与共治方面具有突出意义。田蓉、王丽丽:《我国政府主导型社区基金会供需理论视角分析——以南京为例》,《中国行政管理》,2018年第12期。

第三,社区资产的组织载体主要指社区社会组织、居民自治团体、群众性社团等组织资产,它是推动社区长期可持续发展的重要主体。向社区外部寻找技术专家解决社区发展难题固然是社区治理的可行路径,但这种做法存在一些弊端,例如不利于培育社区自身满足其需求的能力,使社区发展出现依赖性等现象。而且由于专家们往往缺乏对本地风土人情的了解,他们的意见不一定符合社区“秉性”。此外,来自社区外部的技术支持往往受到时间限制,一旦技术服务到期,技术支持也就中止了,缺乏可持续性。Gary Paul Green, Moblizing Communities: Asset building as a Community Development Strategy. Philadelpia: Temple University Press, 2010,p.3.因而“资产为本”的社區建设强调发挥社区内部主体的作用,例如医院、学校、图书馆等社区内部正式组织和群众性社团等非正式组织,它们是推动社区长期可持续发展重要的潜在力量。

第四,社区资产中的文化与关系主要包括社区文化资产、人力资产和社会资产等,它们是社区治理的柔性支柱。构成社区资产的主要成分除了人、组织、机构等显性资源外,还包括那些依附于显性资源的隐性资源,例如文化资产、人力资产和社会资产。社区文化资产既包括存在于被赋予了文化意义,通常被称为“文化遗产”的建筑、遗址、艺术品和油画、雕塑等物质载体当中的有形资产,也包括一系列与既定人群相符的想法、实践、信念、传统和价值相关的无形资产。戴维·思罗斯比:《什么是文化资本?》,潘飞编译,《马克思主义与现实》,2004年第1期。社区文化资产建设有助于重塑社区文化主体性,是我国反贫困社会工作实务方法和策略的重要环节,张和清:《社区文化资产建设与乡村减贫行动研究——以湖南少数民族D村社会工作项目为例》,《思想战线》,2021年第2期。也是影响当今城市发展的重要非经济因素,是构筑全球城市的重要力量。秦迎林、孟勇、罗康洋、杨嘉雪、俞婷:《全球城市文化资产综合评估指标体系及实证研究》,《全球城市研究》,2021年第1期。社区人力资产指社区成员所具有的能够创造经济价值的竞争、知识、经验、技能和健康的存量。有研究者分析了人力资源、人力资本和人力资产三个概念的区别和联系,认为社区人力资产不是社区成员自己的资产,而是社区的一项资产,具体表现为社区对辖区内所拥有的人力资源及其附属的人力资本的使用权。夏光:《人力资源、人力资本和人力资产的比较研究》,《中国人力资源开发》,2008年第1期。社区社会资产主要指社区成员之间有互惠价值的网络和相关规范。具体表现为嵌入于社区成员社会结构中的资源、个人涉取这些社会资源的能力和通过有目的行动中的个人运用或动员这些社会资源的能力。张文宏:《社会资本:理论争辩与经验研究》,《社会学研究》,2003年第4期。研究者指出,这三个概念具有较强的相似性和关联性,戴维·思罗斯比:《什么是文化资本?》,潘飞编译,《马克思主义与现实》,2004年第1期。且都具有较强的生产性,有助于提升社区经济价值和投资于物质资本的收益。戴维·思罗斯比:《什么是文化资本?》,潘飞编译,《马克思主义与现实》,2004年第1期。

张文宏:《社会资本:理论争辩与经验研究》,《社会学研究》,2003年第4期。

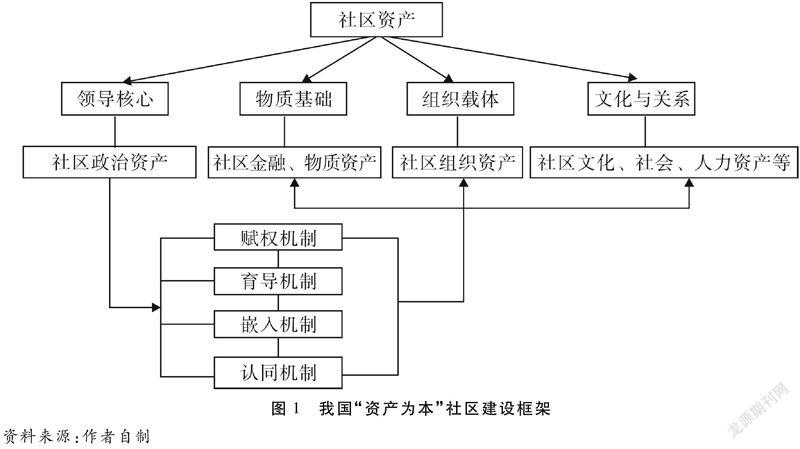

2. 社区建设中的资产运作过程。政治资产如何动员、组织和发展社区的内生动力,从而带动其他优势资产参与社区建设,充分发挥引领社区发展的核心作用?笔者认为,决定政治资产有效动员和激发社区内生力量的两个核心变量在于其塑造社区成员价值观的能力以及将制度优势转化为治理效能的操作化能力。本文从社区成员个体和集体两个层面,提出政治资产动员和激活社区内生力量、带动其他优势资产参与社区治理的四种具体机制,如表2所示。

一方面,社区政治资产具有塑造社区成员价值观的能力。价值是人类对于自我发展的本质发现,具有整合、同化、规范社会群体心理和行为的功能,是意识形态和文化的核心,有助于动员整合社会朝着执政目标努力行动。孙柏英、邓顺平:《以执政党为核心的基层社会治理机制研究》,《教学与研究》,2015年第1期。随着城镇化进程的快速推进,当前我国城市社区普遍存在成员异质化的挑战:在同一个社区空间中,既有本地居民、也有大量外来务工人员。他们当中有的已经熟悉城市文明和熟练掌握城市文明行为方式,有的尽管身份已转为城镇居民,但思想观念和行为习惯仍保留传统乡村社会的特征,因而存在着价值观、利益诉求、行为方式、文化习俗等方面的诸多差异甚至冲突,急需价值观层面的整合与形塑。以基层党组织和基层精英党员为代表的社区政治资产,主要通过育导机制和认同机制,在社区成员个体和集体两个层面动员和激发社区成员主体性,从而带动其他社区优质资产参与社区治理。在个体层面,社区政治资产的育导机制主要表现为以下三个方面:一是基层党建与社会主义精神文明建设相结合。基层党组织将先进文化、传统文化、社会主义核心价值观等内容有机融入日常活动中,以优秀文化教育人、陶冶人、凝聚人,形成健康向上的价值理念和道德风尚。二是基层党建与城市文明行为范式相结合。基层党组织和社区优秀党员宣传和倡导城市文明行为方式,例如开展垃圾分类、志愿服务、职业技能提升、社区大学、亲子早教等培训活动,形成符合城市文明生活的行为方式和价值观念。三是充分发挥基层精英党员的重要作用。充分动员社区党员中的知识分子、人大代表、法律工作者和“前乡村能人”等参与社区治理,尤其注重与新媒体技术相结合,发挥他们在舆论引导、议题设置、理论讲解等方面的作用。陈东冬:《党建引领基层社会治理的相关问题研究》,《中共成都市委党校学报》,2021年第3期。在集体层面,社区政治资产的认同机制主要表现为用政治身份认同强化基层党员的组织归属感和身份意识,形成超越地域身份差异和户籍身份区隔的社区共同体精神,实现社会治理的“共同体化”。王春光:《社会治理 “共同体化” 的日常生活实践机制和路径》,《社会科学研究》,2021年第4期。在中国的制度背景下,“共产党员”这一身份具有政治势能,在社会治理体系中具有特殊的政治威信,能够引导民众的思想和行为,“触发民众的行动向心力”贺东航、高佳红:《政治势能:党的全面领导提升社会治理效能的一个分析框架》,《治理研究》,2021年第5期。。

另一方面,社区政治资产具有将制度优势转化为治理效能的操作化能力。基层治理是现代国家构建和国家治理的重要方面,叶本乾:《找回“政治”:新时代基层党组织引领治理的实践运行逻辑转换与回归取向》,《广西大学学报》(哲学社会科学版),2020年第4期。也是将制度优势转化为治理效能的重要场域。制度优势与治理效能互为表里、内在统一,制度优势向治理效能转化需要制度供给与治理实践的有效互动。卓越、罗敏:《制度优势如何转化为治理效能?——基于比较分析的视角》,《广西师范大学学报》(哲学社会科学版)网络首发论文,2021年9月17日。其中,高效的执行机制是关键,社区政治资产主要通过赋权机制和嵌入机制,在社区成员个体和组织两个层面激发社区成员参与社区治理的执行力和行动力。在个体层面,基层党组织积极推进社区治理制度创新,通过赋权机制提高社区民众参与意愿和能力,尤其是向社区边缘群体赋权,使之成为社区治理的平等主体和重要内生资源。这是社区资产建设的核心内容。张和清:《社区文化资产建设与乡村减贫行动研究——以湖南少数民族D村社会工作项目为例》,《思想战线》,2021年第2期。在集体或组织层面,社区政治资产主要通过组织嵌入、人员嵌入、活动嵌入等嵌入机制融入社区社会组织发展过程,提升社区社会组织在社区治理结构中的地位和作用。

綜上所述,我国“资产为本”社区治理模式以政治资产为核心,通过认同机制、嵌入机制、育导机制、赋权机制等引领社区共同体建设,激发社区内部主体积极性,带动其他优势资产参与社区治理全过程,发挥着价值引领、利益综合、参与赋能、行为示范等重要作用,如图1所示。

接下来,文章聚焦广州S社区,观察基层党组织和政府如何通过一系列平台与机制建设激发社区内部优势资源,构建本地居民与外来务工人员融合发展的社区治理新图景,探讨我国制度背景下“资产为本”社区建设过程。

三、 “资产为本”的社区建设过程与效果:广州S社区的实践

(一)案例背景:广州S社区及其治理状况

自2014年被列为国家新型城镇化综合试点城市起,广州市率先开展了一系列促进来穗务工人员社会融合的政策创新实践,其中S社区为首个融合建设试点社区。S社区地处广州市外来务工人员数量最多的市辖区,自2000年以来聚居了大量到广州从事印刷、酒店、超市经营等行业的湖北籍务工人员。在2006年最高峰时,S社区的湖北籍来穗务工人员达到13万人,占S社区流动人口的一半以上。此后,虽然湖北籍来穗人员数量有所下降,但仍维持在较大规模,S社区也逐渐发展成为一个以湖北籍务工人员为主的典型城中村社区。

S社区融合发展面临严峻挑战。一方面,由于户籍制度改革尚处酝酿阶段,制约外来务工人员社区融合、城市融入的根本性制度约束以及来穗务工人员医疗、养老、住房、子女教育等公共服务需求得不到满足的问题将长期存在,S社区融合发展难以从来穗务工人员“需求端”入手。另一方面,在S社区内部,由于常住外来务工人员数量数倍的多于本地居民,外来务工人员群体内卷化严重,反倒是本地人感受到来自外来人的“排斥”:

“例如广场舞。广场舞最主要的问题是没有容纳本地人。作为我们本地人,也很想去参加这个活动,我就在附近住,很多时候都想去融入它,曾经也跟这些广场舞的大姐沟通过,但是怎么说咧,我就感觉好像受到排斥,真的融入不进去,感觉有点排斥。”(20151117,本地居民访谈)

研究表明,同质性群体内部的强连带更易导致社会整体的破碎化,闵学勤:《社区自治主体的二元区隔及其演化》,《社会学研究》,2009年第1期。农民工群体高度的内卷和他们对于城市居民的逆排斥更加剧了社会融合的难度。王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》,2006年第5期。

(二)从“需求为本”到“资产为本”:S社区融合发展的主要做法

面对社区融合发展挑战,S社区创新治理理念,从着眼社区不足和问题的“需求为本”的传统社区发展理念转型为依托社区内部优势资源的“资产为本”社区治理模式,通过整合和动员社区内部优势资源,构建本地居民与外来务工人员融合发展的社区治理新图景。

1.着眼社区物质资本,通过创造和提升社区经济机会,形成社区融合发展内生动力。S地处广州市区较为核心的地段,交通便利、基础设施优良,专业批发市场密集,物质资产雄厚,工商企业有5584家,个体户11万户,皮具、化妆品专业市场49个,另外有大型商场,如万达广场、凯德广场等高端商业体和专业市场。物质资产是推动S社区融合发展的重要内驱动力。对本地居民来说,参与社区融合发展的核心动力在于维系和优化房屋租赁关系,而外来务工人员则更多地将融合社区建设视为提升个人经济能力的重要契机。

一方面,本地人借“融合”换取长期房租收益。由于S社区靠近广州火车站,因而从20世纪80年代初开始就有不少外地人租住在这里,20世纪80年代末、90年代初更是涌入大量外来务工人员。越来越多的外来人口给当地原住民带来了不菲的房租收入。时至今日,S社区本地人和外来人之间在住房上的租赁关系亦是激发本地人主动参与融合社区建设的核心动力。

“总的来说,外来人融入本地带动了经济,这是最主要的,带动了我们的经济(笑)。比如店铺啊、房子啊,我们住的已经足够了,有些已经多出来了,现在就可以租给他们。”(20151117,本地居民访谈)

另一方面,外地人借“融合”提升经营技能、增加收入。事實上,现阶段的融合社区建设难以解决外来务工人员普遍关心的积分入户、子女入学、社保等问题,对此来穗务工人员非常清楚:

“例如小孩读书的问题。这个问题街道啊讲座啊,包括融合学堂都讲过很多次,学到了一些知识,但是问题一直得不到解决,我想有些问题也解决不了。”(20151117,外来务工人员访谈)

因此,S社区融合发展治理将重点转向“融合”能够给外来务工人员的物质福利,即有助于提升在当地的生存和发展能力方面。例如设立融合学堂“师资班”,通过培训外来务工人员担任授课老师的方式,解决部分来穗务工人员的就业问题:

“融合社区的四个字就是‘经济自足’……我们早教班的老师,我们没有请别人,我们就培训这些外来工,由他们去当老师,解决了他们的就业,提高了他们的经济能力。”(20160504,融合学堂负责人访谈)

2.注重社区政治资本,积极发挥基层党组织和党员先锋模范作用,营造融合社区共同体。S社区拥有一支优秀的以湖北籍务工人员为基础的流动人口党支部。该支部最早以湖北籍从事印刷行业的务工人员为主,因此以下简称“印刷工党支部”。印刷工党支部是湖北省著名品牌,2009年作为流动人口治理的重要抓手输出到S社区。印刷工党支部成立后,逐渐带动湖北老乡成为社区治理新主体。他们积极参与社区公共事务,协助街道宣传计划生育、解决劳资纠纷、动员志愿活动、参与“干净、整洁、平安、有序”综合治理,成为小有名气的先进集体,支部书记也获得多项荣誉称号:

“印刷工党支部在S社区甚至广州市、广东省都是小有名气的。整个这一片的治安、劳动纠纷调节、计生落实等方面,靠印刷工党支部维持得非常好……去年在全区组织的22个街镇的评比中,我们就凭这点获得全区第一。”(20160504,街道副主任访谈)

3.利用社区组织资本,提升社区社会组织参与社区治理的地位和作用,夯实“一核多元”治理格局。社区社会组织是基层社会领域中重要的专业化力量,推动社区社会组织参与社区发展是城市社区发展的重要趋势。郁建兴、李惠凤:《社区社会组织发展与社会管理创新——基于宁波市海曙区的研究》,《中共浙江省委党校学报》,2011年第5期。S社区拥有一家旨在推动城中村外来工社区融入的社区公益组织Z。2014年进驻S社区开展社区大学等城中村外来工社区融入项目。它的负责人W老师具有丰富的从政、从教、从事公益事业的经验和人脉,它的成员也普遍具有较高的学历和素质:

“W老师有一帮人在做社会治理的研究,素质很高。她本人也是党建方面的专家,过去是湖北A市市委宣传部副部长,关于A市的经验上过《求是》杂志,在全国做过推广。她招来的人,不是北大的就是中大的硕士、博士,大批的有志青年,都是大学生中的佼佼者,基本上都是党员。”(20160504,街道副主任访谈)

S社区融合治理十分注重发挥社区社会组织的专业力量,通过政府购买服务、党社联动等方式开设融合学堂、成立社区共治议事会等,切实提升社区社会组织在社区治理结构中的地位和作用。

4.激发社区文化资本,通过探寻社区历史文化遗迹,凝聚社区融合发展精神风貌。欣赏式探寻(Appreciate Inquiry)是“资产为本”社区建设的重要理论来源。Alison Mathie , Gord Cunningham, “From Clients to Citizens: Asset-based Community Development as a Strategy for Community-driven Development”,Development in Practice, vol.13, no.5(2003), pp.474-486.它指的是通过讲述、回忆社区或社群历史上的高光经历和成功,促进组织或社群产生积极、正面的变化。研究者认为,欣赏式探寻的关键在于对过往的记忆和对未来的想象。就像植物朝着太阳的方向生长一样,社区和组织也向着赋予它们生命和活力的方向发展。Elliott, C., Locating the Energy for Change: An Introduction to Appreciative Inquiry,Winnipeg,Manitoba:International Institute for Sustainable Development,1999,p.43.

S社区融合建设十分重视挖掘本地优秀历史文化传承,通过弘扬历史文化的方式提升社区成员的荣誉感和自豪感,其重要举措之一便是打造地方特色的历史文化街区。原S村是中国历史文化名村。19世纪,这里的人民自发组织武装抗击外来侵略者斗争,显示了中国人民不甘屈服和敢于斗争的英雄气概,在中国近代史上留下了浓墨重彩的一笔。辖内有“国宝一号”之称的古庙、抗击外来侵略者纪念馆等重点保护文物。2015年7月,在发起S社区全民综合整治行动的同时,启动历史文化景区建设,新建了历史文化展览馆,以历史遗迹为景观轴带串起村内各古迹景观,打造了具有地方特色的历史文化街区。2019年8月,S街党群服务中心、文化站、抗击外来侵略者纪念馆等单位联合举办“大榕树下讲古仔”品牌系列活动,用广州人喜闻乐见的“粤语讲古”的方式讲述S村人民抵抗列强侵略、保家卫国的爱国主义故事,激发社区成员的自豪感和荣誉感。值得指出的是,“大榕树下讲古仔”活动不仅吸引了本地街坊邻居,尤其是青少年学生的积极参与,还成为来穗务工人员子弟“小候鸟”暑期成长班的特别活动,帮助小候鸟们更好地了解和融入父母工作生活的地方。年轻人是有待开发的社区重要优质资源,通过社区优秀历史文化寻访活动,向社区年轻人传递优秀历史文化传统,使社区成员更好地了解社区的人文和自然环境,有助于提升社区形象和社区成员的认同感和自豪感。

(三)S社区融合发展成效

经过一年多的融合建设工作,S社区面貌焕然一新。曾经污水横流、治安问题高发的“问题社区”如今变身历史文化旅游区,吸引了众多慕名而来的市民朋友;曾经与社区本地居民形同陌路的来穗务工人员也从被管理者变成参与者和服务者,价值感和归属感显著提升。

四、政治资产在“资产为本”社区建设中的作用与机制

S社区建设充分发挥以社区党组织和党员为代表的政治资产的核心作用,通过认同机制、嵌入机制、赋权机制和育导机制,发挥着价值引领、利益综合、参与赋能、行为示范等重要作用,激发和带动其他优质资产参与社区建设,实现本地居民与外来务工人员融合发展的社区治理新图景。

(一)认同机制:建构社区党员身份认同,培育社区共同体意识

S社区融合建设的最大难点在于社区成员身份多元。既有原住民,也有租住于此的本地戶籍居民,还有数量更多的外来务工人员。在外来务工人员中既有人数较多的湖北籍老乡,也有来自五湖四海的兄弟姐妹。这些来自不同的地方、操着不同的口音、从事着不同的行业的社区成员,原本只是生活在S社区的“熟悉的陌生人”,缺少沟通协作的意愿与能力,甚至形成了“自治主体的二元区隔”的局面:

“就是各自的自治。外来人口归印刷工党支部管理,我们本地居民就由居委会去管理。”(20151117,本地居民访谈)

尽管印刷工党支部和居委会在各自的职权范围内展开了卓有成效的工作,外来人和本地人群体内部具有较强的凝聚力,但是在“分治”的局面下,外来务工人员和本地居民的关系较为疏远:

“他玩他的,我们玩我们的。”(20151117,S社区居委会主任访谈)

为了弥合社区成员身份多样带来的社区治理张力,S社区融合建设积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用,通过组建来穗人员党支部,吸纳包括印刷工党支部、皮具城党支部等已有的外来务工人员党支部的方式,用统一的社区党员身份建构超越户籍身份和地域身份的价值体系,塑造外来务工党员之间、外来务工党员与本地党员之间的认同;再通过党员先锋模范作用带动普通民众,营造社区共同体氛围。

(二)嵌入机制:嵌入社区社会组织发展,吸纳社区建设专业力量

社区社会组织是基层社会领域中重要的专业化力量,推动社区社会组织参与社区发展是城市社区发展的重要趋势。郁建兴、李惠凤:《社区社会组织发展与社会管理创新——基于宁波市海曙区的研究》,《中共浙江省委党校学报》,2011年第5期。然而,关于社会组织的研究表明,我国主流社会普遍缺乏对社会组织的信任,尤其对体制外社会组织的信任感偏低,张云武:《社会资本与组织信任的实证研究》,《中共浙江省委党校学报》,2013年第4期。社会组织在很多时候被视为治理转型中不确定风险的来源。黄晓春、周黎安:《政府治理机制转型与社会组织发展》,《中国社会科学》,2017年第11期。在政府与社会组织合作供给公共服务方面,较多的讨论仍然集中在如何使社会组织成为政府提高生产和供给公共服务效率的工具,程远:《探索非营利组织在公共服务供给中扮演的角色:从合作生产到合作治理》,《治理研究》,2019年第4期。而不在社会组织自身的发展。

S社区印刷工党支部利用其合法性优势,积极提升社区社会组织在社区治理结构中的地位和作用。政商关系的研究表明,政治资产能够提高企业的信任水平,有助于缓解企业融资约束。王金秋、蔡荣、黄承捷:《政治资本、集体声誉与民营企业融资约束》,《宏观经济研究》,2019年第1期。相似的,社区社会组织与政治资产结盟,有助于削减社区社会组织信任赤字,降低基层政府对社会组织的风险顾虑。S社区印刷工党支部与社区社会组织Z相互嵌入,结合政治引领和专业引领,助推社区社会组织切实成为推动社区治理的专业力量。“互嵌”主要体现在人员和活动两方面。在人员方面,社区社会组织和社区党支部通过人员组成的交叉配置,通过由社区社会组织主要成员在社区党支部任职的方式,调动社区社会组织参与社区治理的积极性、能动性和专业性。S社区社会组织Z的负责人W老师本身也是一名来穗党员和资深党务工作者,拥有丰富的从政、从教、从事公益事业的经验和人脉,因而S社区融合建设十分注重吸纳W老师及社会组织Z的参与,例如由W老师担任第一届来穗人员党支部书记,社会组织Z的一名研究员担任支部组织委员。在活动方面,“互嵌”主要体现在通过“社区社会组织筹办、社区党支部宣传”的方式,提升社区成员参与社区公共活动的积极性,既有助于社区党组织开展工作,也有利于推动社区社会组织自身发展。例如2015年11月W老师邀请中央党校教授来社区调研,社区社会组织Z通过印刷工党支部邀请了多位外来务工人员和居委会干部、本地居民一道参加座谈,市来穗局也派出有关干部全程参与。对印刷工党支部来说,选派代表参加座谈是向“中央”反映S社区来穗务工人员需求的良机,亦是体现印刷工党支部工作能力的重要内容;对社区社会组织Z来说,通过社区党支部邀请来穗务工人员代表参加座谈,显著降低了时间成本、沟通成本和宣传成本,同时有效提升社区社会组织知名度及其在社区治理结构中的地位。

在互相嵌入的过程中,基层政府也会“借力”社区社会组织实现其组织目标。例如2014年社会组织Z在S社区首创“社区大学”,尝试通过社区文化教育促进外来务工人员社会融入。它具有独立的场地、较好的师资,为本村居民和来穗务工人员提供儿童早教培训、青年创业培训、外来工社区融入培训等服务,经过一年多的运作积累了良好的经验和口碑。2015年底,广州市政府充分利用社区大学既有资源,以政府购买服务的方式将新成立的融合学堂委托给社区社会组织Z运营,并聘任W老师担任融合学堂校长,开设来穗人员社区环境教育班、创业就业培训班、城市融入家庭培训班、来穗青少年就业技能培训班以及社区骨干培训班等课程与开展知识讲座、观影和文娱等活动,为融合社区建设提供智力支持。值得注意的是,既有研究认为,当基层政府因自身灵活性不足等问题而向社会组织“借力”,通过社会组织实现其行政目标时,基层政府容易对社会组织实施高水平的内部控制,社会组织独立性与自主性受到较為严格的约束。黄晓春:《党建引领治理创新》,《中国社会科学报》,2017年10月19日第8版。然而在本案例中,尽管牵头部门是一个新成立的业务部门,同样面临自身权威性、灵活性不足等问题,但由于该社区社会组织在社区治理结构中占据重要地位,因而具有较大程度的独立性和自主性,能够切实在社区治理中发挥专业性的作用。

(三)赋权机制:搭建公共事务参与平台,创新社区多元主体公共参与模式

融合社区建设离不开外来务工人员和本地居民的共同参与,然而S社区长久以来缺乏容纳本地居民和外来人员的公共参与平台,本地居民与外来务工人员分别在居委会和印刷工党支部的带领下“分而治之”,这种局面不仅不利于融合型社会资本建设,也不利于社区共建共治共享,农民工群体的内卷化和他们对于城市居民的逆排斥更加剧了社会融合的难度。王春光:《对新生代农民工城市融合问题的认识》,《人口研究》,2010年第2期。

为了打破分治型治理格局、建立融合共通的社区治理体系,S社区融合建设尝试利用印刷工党支部在外来务工人员中的影响力,通过政治引领的方式,成立由本地居民和外来人员共同组成的社区共治议事会,鼓励外来务工人员积极参与社区治理,引导外来务工人员和本地居民在协商议事中增进理解、互助共融。共治议事会是近年社区建设的新亮点,但是S社区共治议事会首次纳入外来务工人员:

“社区共治议事会,必须既吸收本地居民,也吸收外来工,这样才能真正坐到一起沟通。”(20151117,W老师访谈)

《S社区共治议事会》章程规定,议员代表由社区居民和来穗人员共同组成,其中6名为社区居民、6名为外来务工人员,1名为街道委派人员。在印刷工党支部的大力推动下,2016年4月,6名优秀来穗务工党员代表社区全体外来务工人员当选S社区首届共治议事会代表;推动首个议题“社区微公园”的表决、实施,还票选出以来穗人员为主的社区巷长,切实推动来穗人员成为社区治理的平等主体,推动本地居民和外来务工人员在协商交流中增进感情:

“有了社区共治议事会,现在一些社会整治和社会项目,我们都会请一些本地人和外地人一起过来商量,看怎么搞,大家形成共识以后再工作…在这个过程中大家的感情也更好了。”(20160504,街道主任访谈)

(四)育导机制:推广城市文明生活方式与行为示范

S社区印刷工党支部通过价值文化引领,推动本地居民和来穗务工人员城市文明双转型。尽管作为跨省移民,国内迁移人口移居后面临的文化挑战整体而言要小于国际移民和跨文化移民,但中国幅员辽阔,自然环境与人文风俗殊异,尤其因为粤方言和官话方言的较大差异,使得由长江流域迁居至珠江水岸的移民或多或少地存在文化上的不适应:

“最主要的就是文化的相互交流和沟通,你知道嘛,我们本地的文化,特别是本地人的文化跟外地人真的是很有差别,好像中秋节啊,重阳节,庆祝的方式啊,搞的活动啊,跟湖北的文化有点区别的。”(20151117,社区本地居民访谈)

移民融合经验表明,移民在迁入地的文化融合不仅需要移民自身的努力,迁入地原住民文明程度与文化水平亦起到至关重要的作用。原住民良好的文化素养有助于营造接纳移民的社会氛围,客观上有助于移民实现融合。然而,作为一个城中村转制社区,快速的城镇化转型和转型过程中陡增的财富和闲暇时间一定程度上阻碍了S社区原住民由“村民”转向“市民”的文化调试,普遍存在城市文化适应性滞后的问题:

“你说S村不发达呢,它实际上是城市的一部分,你说它很发达呢,它还是按照原来村的情况去运作的……S村的人从来不会觉得自己是市民,就觉得自己是农民,我们的做事方法、思维、投票的方式,就是以前村干部那样。”(20160504,区来穗局局长访谈)

因此,为了更好地推动外来务工人员与本地居民建立共通型社会资产,印刷工党支部联合社区社会组织Z,面向本地居民和外来务工人传播现代城市文明生活理念和精神文明内涵。例如印刷工党支部以优秀来穗务工党员为中坚骨干力量,连同本地居民组成了一支融合社区志愿服务队,协助参与街道和社区居委会工作,培育融合社区精神风貌。S社区印刷工党支部通过价值文化引领,在帮助外来人了解居住地文化、培养现代生活方式的同时,提升本地居民科学文化素养,推动由“村民”向“市民”文化身份的转变,同时促进“外来人”与“本地人”的文化交融,促进本地居民和来穗务工人员城市文明双转型。

五、结论与讨论:中国特色的“资产为本”的社区建设与社会治理模式创新

S社区充分发挥政治资产在社区融合发展中的作用,既为破解超大城市治理难题提供了思路,也体现了中国制度背景下“资产为本”社区建设的主要特征。首先,与西方重视经济和社会资产不同,政治资产在我国“资产为本”的社区建设中具有至关重要的作用。中国特色的“资产为本”社区建设不仅强调社区组织和成员的能动性,而且更加注重党和政府对社区建设的领导和保障。其次,与西方自下而上为主导的建设模式不同,中国特色的“资产为本”社区建设是自上而下与自下而上相结合,既有自下而上的公民参与,又有自上而下的制度设计。第三,与西方各种资产追求的愿景与使命各不相同,与独立运作、各自为战不同,中国特色的“资产为本”的社区建设能够在党和政府部门的领导和协调下,社区内部各优势资产互相合作、相互协同,形成合力,取得更好的治理效果。

本文采用单案例研究法,呈现了中国制度背景下“资产为本”的社区融合治理过程与机制。研究发现,我国“资产为本”社区融合治理的关键在于发挥以基层党组织和社区党员为核心的政治资产的作用,通过建构社区党员身份认同,培育社区共同体意识;嵌入社区社会组织发展,吸纳社区建设专业力量;搭建公共事务参与平台,推动外来务工人员成为社区治理平等主体;传播城市文明生活方式与行为示范,促进本地居民与外来务工人员城市文明“双转型”的方式,重构融合社区身份认同与社区公共精神、提升社区社会组织在社区治理结构中的地位和作用、创新社区多元主体公共参与模式、培育城市文明精神风尚,最终实现本地居民与外来务工人员融合发展的社区治理新图景。

本研究对验证和扩展“资产为本”的社区建设在我国制度背景下的应用进行了探索。首先,本文较为细致地呈现了一个外来务工人员聚居的社区如何通过资产建设促进融合的过程,进一步证实了“资产为本”的社区建设在我国的适用性。第二,不少研究者批评资产为本的社区建设的操作化流程过于模糊、难以指导实践,本文尝试提炼以政治资产为中心的社区融合治理机制,切实将“资产为本”作为社区建设的重要路径,为我国未来社区发展提供可参考的实践经验。周晨虹:《内生的社区发展:“资产为本”的社区发展理论与实践路径》,《社会工作》,2014年第4期。第三,本研究初步认为,我国“资产为本”的社区建设具有以政治资产为中心、自上而下与自下而上相结合、社区内部优势资产协同发力等特征。然而,囿于资料收集和研究方法的局限,相关结论有待进一步检验。

(责任编辑:林赛燕)

收稿日期:2021-10-18

作者简介:朱亚鹏,管理学博士,中山大学政治与公共事务管理学院教授、博士生导师;李斯旸(通信作者),政治学博士,广州医科大学马克思主义学院讲师。

基金项目:国家社科基金重大项目“健全退役军人工作体系和保障制度研究”(编号:21ZDA102);教育部人文社科重点研究基地重大项目“资产为本的社会政策研究”(编号:14JJD630014)。

① 周晨虹:《内生的社区发展:“资产为本”的社区发展理论与实践路径》,《社会工作》,2014年第4期。

② 黄晓春:《從“家门口”服务改革看社区治理创新》,《社会治理》,2020年第4期。