张亨嘉的文献及其教育思想研究

林 郁

(1.三明学院 图书馆,福建 三明 365004;2.三明学院 闽台书院与经世致用文化研究中心,福建 三明 365004)

张亨嘉(1847—1911年),字燮钧,亦作燮君,又字铁君、铁军,室名磐那室,福建侯官(今福州)人。清光绪九年(1883年)进士,曾任湖南与浙江学政,在浙江任上将杭州藏书楼扩建为浙江藏书楼,购书七万卷;清光绪二十九年(1903年)在藏书楼立碑(碑高165厘米,宽79厘米,由吴士鉴书、胡篆额并刻字),撰写《浙江藏书楼碑记》,制定《浙江藏书楼章程》,为平民百姓读书大开方便之门。光绪二十九年十二月(1904年2月)至光绪三十二年正月(1906年3月)任京师大学堂总监督,光绪三十一年十二月(1906年2月)升任兵部右侍郎,光绪三十二年九月(1906年11月)调任礼部左侍郞,卒谥文厚。张亨嘉一生清廉,刚直不阿,历经了清末教育由科举制度的废除到新式教育的诞生,参与了清末四大奇案之一的王树汶案,是清末著名的政治家和思想教育家[1]1-15。

一、张亨嘉文献研究

这里所述张亨嘉文献涉及四种类型。一是张亨嘉的著述,有单卷的如《九河故道考》《校经书院志略》等,亦有文集如《张文厚公文集》《张文厚公赋钞》《磐那室诗存》等;二是张亨嘉著述的整理,如点校、注释等成果;三是记载张亨嘉生平和贡献的文献;四是关于张亨嘉的研究论著。

(一)张亨嘉著述概况

张亨嘉著述类型较多,有经解、策论、辨考、书后、题跋、序、祭文、墓志铭、赋、诗钞等。其经解、策论、辨考、书后、题跋、序、祭文、墓志铭等收录于《张文厚公文集》(四卷):第一卷为经解、对策,第二卷为论说、辨考,第三卷为书后、题跋,第四卷为折、说帖、议、记序、墓志铭等。赋钞收录于《张文厚公赋钞》(两卷),上述两种由吴曾祺整理,于君彦刻版刊行[2]525。诗钞收录于《磐那室诗存》。另有光绪八年(1882年)刊于东河节署的《九河故道考》,该书通过《尚书正义》《汉书·地理志》《后汉书》《水经注》《太平寰宇记》《方舆纪要》等及各地方志和断代史,来考证古九河(即徒骇河、大史河、马颊河、覆釜河、胡苏河、简河、絜河、钩盘河、鬲津河)等地的名称和地理位置[3]。光绪十四年(1888年)起,张亨嘉任湖南学政,主试湖南,将考生成绩优异者的试卷辑成《湖南校士录》(五册),于光绪十七年(1891年)在湖南学院刊行。光绪十六年(1890年),张亨嘉将原湘水校经堂(又名湘水校经书院)迁至长沙湘春门外,更名为校经书院,分经史、治世两斋,专课经史与当世之务,并于光绪十七年(1891年)撰《楚南新建校经书院碑记》《校经书院志略》。在张亨嘉的嫡孙张戡先生编的《京师大学堂首任总监督张亨嘉文集》中收录了经解、策论、辨考61篇,书后、题跋31篇,其中17篇为张亨嘉就读于致用书院时的课作;祭文、墓志铭等34篇,赋30篇,诗钞选编5首。张亨嘉在致用书院就读期间有许多优秀的课作。在致用书院第二任山长郑世恭选编,第三任山长谢章铤鉴定的致用书院课艺集《致用书院前集》中,选录了其课作20篇,其中经解7篇,策论7篇,书后6篇,详见表1,该课艺集于光绪二十二年(1896年)由陈寿昌刊刻而成[4]。

(二)张亨嘉著述的整理成果

张亨嘉著述颇丰,涉及面很广,从其就学始,所做文章便颇有见的。同治四年(1865年),张亨嘉中举后,先后就读于正谊书院和致用书院。正谊书院、致用书院是时与鳌峰书院、凤池书院并称为晚清福州四大书院。致用书院留下了张亨嘉的不少课作,堪为后世典范。对张亨嘉文献整理的成果主要是对其进行编辑、注释和点校,较有代表性的就是张戡先生编的《京师大学堂首任总监督张亨嘉文集》,书中收集整理了张亨嘉先生的生平事迹和著作资料,将其著述按著作方式进行编排,并一一点校,即使如此,也未穷尽其毕生的著述。湖南岳麓书院的邓洪波教授对《校经书院志略》进行点校,于2012年与《城南书院志》合辑出版[5]。2000年,中华书局出版了《浙江图书馆志》,收录了经过点校的张亨嘉的《浙江藏书楼志略》[6]218等。

(三)记载和研究张亨嘉的文献

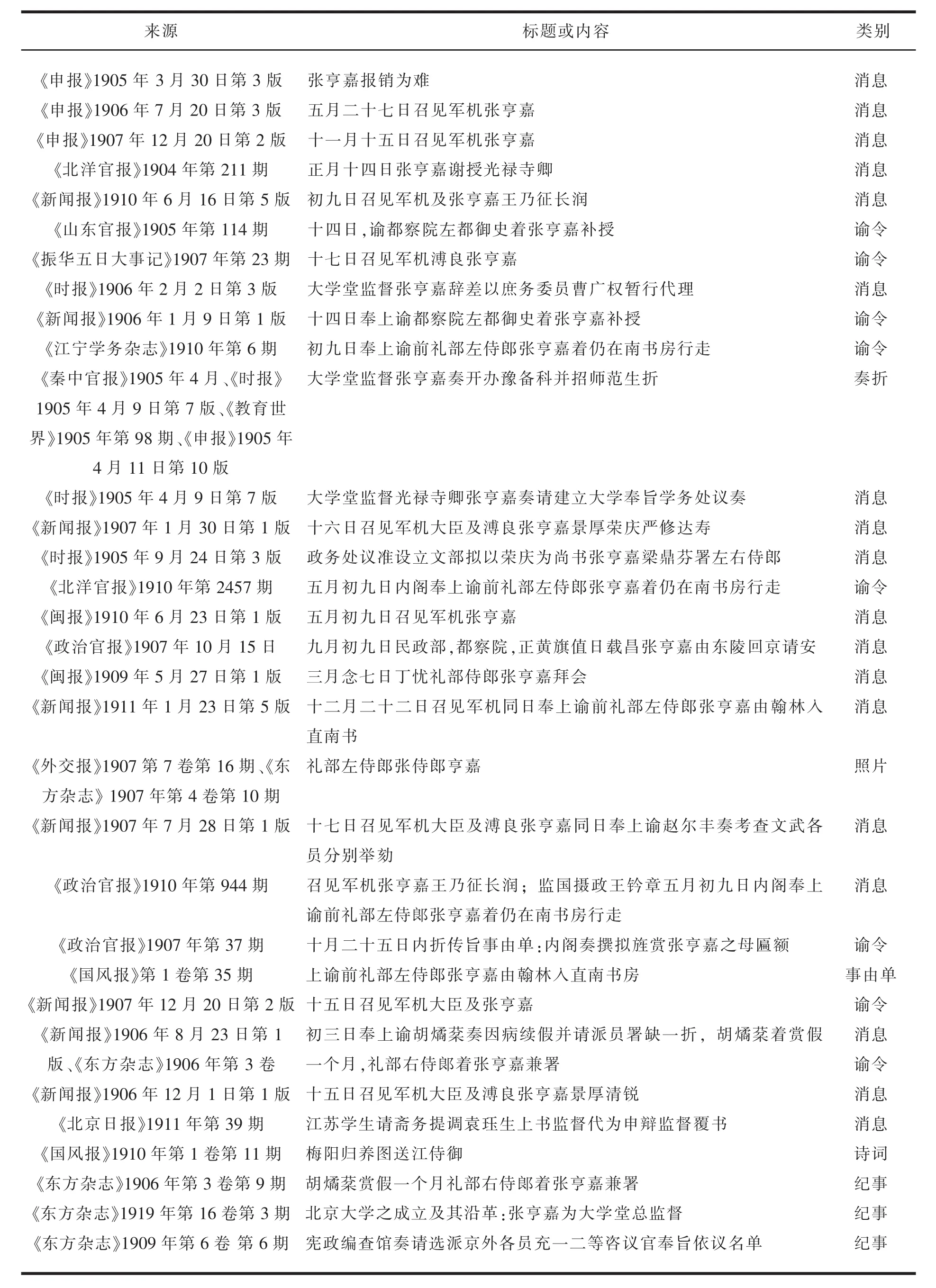

张亨嘉从政时期,有许多上疏的奏折,颁布的政令、朝廷下达的谕令;其生平在部分史料、文集、志书、档案、报刊等处可见,如《清稗类钞》《国闻备乘》《春冰室野乘》《清史稿》《澄斋日记》等,详见表2。民国部分报刊杂志登载了张亨嘉的报道、照片、诗词、奏折等,详见表3。

表3 关于张亨嘉的报刊杂志记录

对张亨嘉的深入研究,目前的相关文献不多,可见的大多是人物传。此类如陈衍的《礼部左侍郎张公行状》[7]445-448、张戡的《京师大学堂首任总监督张亨嘉传略》[1]1-11、张天禄的《福州人名志》[8]160、卢美松编的《福建北大人》[9]1-4、李振东著的《北大的校长们》[10]55-59等。 谢丰的《晚清湖南书院改制研究》[11]9、蒋紫云的《清末湖南书院与学堂关系研究》[12]8提到了张亨嘉与湖南校经书院的改革及其在湖南近代教育改革中的贡献。然而,未见专门研究张亨嘉的文献及其思想的相关文献。笔者以张亨嘉的文献入手,重点研究其教育思想及其在清末教育转型中的贡献。

(四)张亨嘉著述的特点

张亨嘉为光绪九年(1883年)进士,时年三十六岁,授翰林院编修。历任国子监司业、翰林院侍讲、太常寺少卿、大理寺少卿、都察院左副都御史、兵部右侍郎、礼部左侍郎、京师大学堂总监督等职[13]35-36。在其求学与做官的经历中,有许多的著述与思想,无不体现其通晓经史、博学广闻,是具有强大的爱国心和创新精神的人。张亨嘉为官清正廉明、不畏强权,曾在慈禧太后前,直言“拳匪不可恃”;治学喜博大而恶苛碎,为文言简意赅、引经据典,熟读史书,善策论,且注重教育事业[9]1-4。因此,张亨嘉的文献有着自身独特之处。

1.题材涉猎广泛

张亨嘉的著述以经解、策论、书后见长,从题材来看,涉猎甚是广泛。在其著述中涉及了《左传》《尚书》《孟子》《诗经》《论语》《仪礼》《穀梁传》《公羊传》《礼记》《尔雅》 等经书,《汉书》《后汉书》《战国策》《史记》《晋书》 等史书,《广韵》《集韵》等韵书,《太平寰宇记》《读史方舆纪要》等地理著作。主题有时政、字词解、历史、农业、风俗、刑罚、经济、人物评传、疆域、外交、天文等。

2.观点明确、言简意赅

张亨嘉的文章大多观点明确、言简意赅。如《范滂申屠蟠优劣论》,以汉代范滂和申屠蟠的不同遭遇作为核心论题。全篇短短两百多字,议论洋洋洒洒、深中肯綮,阐明了朝廷应该有法度,且要赏罚分明的观点。

呜呼!天下之治乱岂有常势哉!器甲朽干戈钝是厉之而已也,帤藏竭杼柚空是实之而已也,潢池屡兴边鄙不靖是威之而已也。吾之所大忧者,天下非有水旱盗贼之患,而淟涊之习深中于士大夫之心。今有人饮食动息不异恒人,问其病且不能自言,未几而痿痹随之,此秦越人所为望而却走也。昔范孟博以慷慨捐躯,申屠子龙以韬晦免祸,论者莫不优子龙而劣孟博。夫二公诚皆贤,顾吾谓孟博之不幸乃天下之幸;子龙之幸乃天下之不幸也。何言之?四海乂安上下泄沓牢不可破,当此之时,独赖有忠峨见邪?而触此人无死,国可无乱也。若上无政教而下复无风俗,朝廷无明赏罚,人心复无真是非,吾不知天下所税驾矣。其可慨也夫[1]93。

类此短小精悍的文章还有很多,如《以作雨庸解》《我仪图之解》等。

3.体现“经世致用”的精神

张亨嘉的著述多涉及与民生息息相关的内容。如《汉文帝赐农民半租又除田之租税景帝复收半租论》,借汉文帝、汉景帝收除田租税一事,阐明了减轻农民负担不在于收不收田租税,而是“夫官邪不儆,则不加赋犹之加赋。制用无恒,则加赋而用愈不足”[1]75-77。再如《汉文帝纵民铸钱武帝禁民铸钱论》《史记河渠书书后》等,都借古人之事,谪贬时事,提出利国利民、经世致用的思想。

二、张亨嘉的教育思想

清代乾隆、嘉庆之后,经世致用思想有了更进一步的发展,在教育上有一部分新兴的书院去八股、兴实学。如由福建巡抚王凯泰创办于同治十二年(1873年)的福州致用书院,其宗旨就是通经致用,培养“明体达用”之才。光绪十六年(1890年),张亨嘉在湖南将原湘水校经堂改建为校经书院,改制后的校经书院以“通经致用”为教育目标,在教学内容、教学思想、教学形式上有了质的变化。

(一)“通经致用”的办学理念

清代中后期,书院的教育偏离了学术轨道,与科举的关系日益紧密,官学化的趋势不断明显。胡思敬在《国闻备乘》中记载了张亨嘉对于当时教育的看法。张亨嘉以光禄寺卿充大学堂监督时,被问到中西学的优劣,他说:“中国积弱至此,安有学?即有学,安敢与外人较优劣?假而甲午争朝鲜,一战而胜日,戊戌援胶州,再战而胜德。诸夷跂足东望,谓中国之盛由人才,人才出科举,欧美各邦将有效吾楷折八股而立中华学堂者矣!”这是对当时中国科举教育制度的有力抨击。

光绪十六年(1890年),张亨嘉将原湘水校经堂(又名湘水校经书院)迁至长沙湘春门外,更名为校经书院,上疏朝廷曰:“救制科弊以讲求经史为先,储致用之才以通知古今为要”,并上疏请光绪帝颁赐匾额。光绪十七年(1891年),张亨嘉奉光绪帝御书“通经致用”匾额悬挂在书院中堂。张亨嘉还亲撰《楚南新建校经书院碑记》:

古今天下治乱,中国强弱之故,岂不由学乎哉?方其盛也,以《易》卜疑,以《尚书》明治道,以三百篇使绝域,以《春秋》决疑狱、制兵谋,以《礼》定郊禘大典,以编年纪传之书鉴兴亡而明损益,虽时治不皆纯王,人不皆近圣,而魁庞奇伟绝特之士时出其所学以宏济艰难,故内治而外鞭挞四裔而有余……通经致用,其成效亦略可睹矣[5]4-5。

他认为,科举的旧式教育制度已经让中国的学子专注于文章的格式和用词,华而不实,培养出这样的人才只能让中国落后挨打;如果要强国,必须要改革教育制度,为中国的兴盛培养实用的人才。他在校经书院的章程中规定了学习的课程和内容:“今定每日必读所习本经注疏几页,《资治通鉴》几页。小学为经学之阶梯,舆地乃史学之钤键,及诸兵谋、农政、水利、筹边、朝章、国故之书,百家众流之论,各随其性之所近,考证旧闻,发明疑义,载入日记册中,旬日一呈院长,质证得失……其无故一个月不呈日记者,院长知会监院,按扣膏火。”他还规定了考课制度,两月一课,以经义、治事分门由院长发题,让学生各作经两篇、史两篇,逾期未交的以缺课论。教导学生“举平日所闻于经者,抒之为方略,成之为事功,一洗二百年来穿凿破碎空谈汉宋门户之耻”[5]4-5。

清光绪二十二年(1896年),在湖南学政江标的主持下,校经书院进行了进一步的改革,将课程分为史学、算学、舆地、交涉、掌故、商务等六科,以实学分门课士。校经书院摒弃了传统的举业制度,强调经世致用的实学教育,被视为湖南传统教育改革的先驱,推动了湖南近代教育改革的发展,而张亨嘉开其风气之先确属功不可没。

(二)广纳贤才

张亨嘉1888年主试湖南,1893年典试广西,1901年为浙江学政,1904年任京师大学堂总监督,在此期间选拔了一大批贤能之才。在选拔人才方面,他不拘泥于文字形式等,以真才实学取人。

甲午战争后,曾帮助陈宝箴和黄遵宪推行新政的熊希龄就是其选拔的人才之一。熊希龄二十四岁便中进士,是张亨嘉的得意门生。在张亨嘉的《湖南校士录》里,熊希龄有8篇试卷入选,每篇都有张亨嘉的批语,赞其“持议则石破天惊,运笔则兔起鹘落,非姿兼茂者不能臻此境界”[14]1-18,可见其对熊希龄的喜爱之情。他向朝廷推举文化品德高尚之人主管教育,对士子的取舍慎之又慎。光绪二十七年(1901年),清末进士浙江人冯巽占由张亨嘉保荐与试列一等,官刑部主事。光绪二十九年(1903年),张亨嘉保荐闽县人陈懋鼎为外务部主事,侯官人吴曾祺为平和县学教谕。陈懋鼎后成为著名的外交官。吴曾祺成为文章大家,其关于写作技法和文法的著作《涵芬楼文谈》在当时很受欢迎,是一部非常好的关于文言写作的著作[15]52。而在人才的选用和培养方面,张亨嘉认为“为治而不得其才,与无治同,有才而不储其用,与无才同”,还认为“置人才于无用之地”与“求全才于一人之身”[1]118都不是好的用人之道,应效仿汉唐前期的人才选拔机制,有求贤若渴的精神和不拘一格用人的胆略,为官择人,唯贤是举。

(三)注重体育教育

光绪二十四年(1898年),清政府正式批准在北京成立京师大学堂,由总理衙门草拟学堂章程,阐明了京师大学堂海纳百川、中西并举、师范为重的办学纲领,是中国近代高等教育的开端[16]147-167。

光绪二十九年十二月二十一日 (1904年2月6日),张亨嘉被任命为京师大学堂总监督,他仅十四字的就职演说——“诸生听训:诸生为国求学,努力自爱”[1]7已成为一段佳话。光绪三十一年(1905年)四月,京师大学堂举行了第一次运动会。这次运动会设置了掷槌、竞走、跳高、跳远、拉绳等二十三项个人和团体赛,为学堂职员、来宾也设置了比赛项目。张亨嘉在《总监督为大学堂召开第一次运动会敬告来宾文》中指出:“盖学堂教育之宗旨,必以造就人才之方,必兼德育、体育而后为完备……东西各国各其然也,故无不以体育一事为造就人才之基……窃谓世界文明事业皆刚强体魄之所造成也。”[17]203-205,可见,张亨嘉是将体育教育放在仅次于德育教育的重要位置。

(四)倡导全民阅读

张亨嘉一直反对愚民思想。他强调,若要国家强盛,民众的文化素养一定要高。“从来国家之兴,必务明教育而开知识,乃能自卫其群,而爱国之心益固。秦之强,愚民而亡;元之雄也,儒术不竞。自古至今,未有恃势力而久存者。”[18]10-11他主张教化民众,提升全民素养。他曾上奏朝廷为浙江建置书楼,认为应该让民众多读书。

光绪二十九年(1903年),张亨嘉筹款七千两,购入大方伯里刘氏房,将杭州藏书楼扩建为浙江藏书楼,购书七万卷,并请调取各省局书片,以充馆藏。他制定了藏书章程,明确了收藏书籍的范围及编目的规则,又因其“深知穷秀才购书借书之难”,所以在《浙江藏书楼阅书借书章程》里规定,无论进士、举人、贡监、生童,志在通知古今中外的人才,均准入楼阅书借书。这打破了古代藏书楼以藏为重的思想,建立了一座真正意义上的公共图书馆[6]280。故而,张亨嘉对藏书楼的建设和向民众的开放,以及其倡导全民阅读,提高国民知识水平的举措,亦让图书馆事业的发展迈出了一大步。

三、张亨嘉对近代教育改革的贡献

张亨嘉虽一生为官,但大部分与教育事业密切相关。他有先进的教育理念,创新的办学思维,又身处清末维新变法之际,敢于变革,是为近代教育改革之先驱。他对我国近代教育改革的贡献有三。

(一)促进近代教育制度的变革

清代延续明代的教育制度不外乎学校和科举两制,乾隆以降,清代的官办书院快速繁荣发展,形成了书院、府学、州学、县学、义学和家塾等构成的学校体系,然而,这一学校体系均为科举制度服务。19世纪60年代洋务运动兴起,涌现了一批经世致用思潮的杰出代表人物与著作文献。如思想家魏源在《海国图志》中,主张学习西方国家的先进科学技术,“以夷攻夷,以夷款夷,师夷长技以制夷”。虽然洋务运动最终以失败告终,但是其打破国门,寻求救世济民、兴国强国之路的精神开启了近代史上轰轰烈烈的改革大潮。

张亨嘉曾就读的福州致用书院创办于同治十二年(1873年),其创办者为时任福建巡抚的王凯泰。王凯泰意在重振福建的学习风气,纠正流于支离琐碎、夸夸其谈而忽于躬身力行的学风,制定了培养“明体达用之才”的办学宗旨。致用书院与旧式的举业制度书院有很大的区别,在专课经史的同时,传达给学生“通经致用”“学以致用”的治学思想。

这一段求学经历对其影响颇深。后来,张亨嘉在湖南改湘水校经堂为校经书院,将书院分经义、治事两斋,专课经史与当世之务,月试以经史大义及当世之务,在治学上强调 “精微并举”,以“沉潜问学,博达古今,养成有体有用之才”为办学宗旨,将“经世致用”的教育思想进一步融入当时的教育体制中。此外,他将“通经致用”的思想融入治世救国的政治主张,也为后任学政江标的进一步改革奠定了基础。江标在担任校经书院学政期间,积极创办实学会、《湘学报》,讲授新学,推动新政,促进了近代教育制度的进一步变革。

(二)推动人才培养模式的改革

清光绪二十四年五月初八日、五月十二日(1898年6月26日、30日),朝廷两次颁发谕令——《着即议覆开办京师大学堂谕旨》《着总理衙门议奏大学堂办法谕旨》,要求对京师大学堂的办学提出章程。光绪二十四年五月十四日(1898年 7月2日),总理内阁上奏拟定的《大学堂章程》,初步规划了京师大学堂的性质、地位、目标、课程设置、经费、生源、师资和设施等[19]26-39。

光绪三十一年正月三十日 (1905年3月5日),张亨嘉上奏朝廷,让各直省督抚、学政考选年龄合格、品行端正的学生,送到京城,由他亲自招考,择优录取三百六十余人,编入预备科和师范馆,与原有的师范生加起来一共五百余人。《秦中官报》《时报》1905年 4月、《教育世界》1905年第98期分别登载了 《大学堂监督张亨嘉奏开办预备科并招师范生折》。他强调,人才培养以德育为先,“道德必专宗孔孟,凡经籍所传之义理,秦、汉、唐、宋、明以来儒家之论说,必抉其精密切要者,以立德育之本,以为修己治人之法”;其次,要加强外语教学,注重西方文化的教育,“中国教育宗旨,智能必取资欧美”。张亨嘉的增设预备科、师范馆,筹设分科大学,分列八科的举措,进一步改革了京师大学堂的人才培养模式,促使中国古代学堂教育向现代高等教育的转化[19]261-263。

(三)推进课程结构的改革

由于清代官办书院的蓬勃发展,书院的讲学论道功能逐渐被弱化,所习所作均为迎合科举考试的八股文。清光绪二十二年(1896年)六月,山西巡抚胡聘之和山西学政钱骏祥上奏《请变通书院章程折》,称“查近日书院之弊,或空谈讲学,或溺志词章,既皆无裨实用,其下者专摹帖括,注意膏奖,志趣卑陋,安望有所成就”,建议“参考时务,兼习算学。凡天文、地舆、农务、兵事,与夫一切有用之学,统归格致之中,分门探讨,务臻其奥。此外,水师、武备、船炮、器械及工技制造等类,尽可另立学堂,交资互益”[20]3。此为清代书院课程改革中具有积极意义的奏折。而张亨嘉在湖南校经书院的课程改革(增设算术、商务等新课程),则远在胡聘之之前。经年之后,在京师大学堂,张亨嘉参与制定大学堂章程,拟定考试科目,引进西学,更是将算术、代数与平面几何、物理、无机化学等自然科学纳入学生课程中,使得课程设置多样化,教学内容多元化。由于京师大学堂的特殊地位,这一系列的改革成为全国教育改革的风向标,推进了我国近代教育史上课程改革的进程。

四、结语

“综公平生校文如赴饥渴,爱士如护性命,慎黜落如决狱之恐失入,学问喜博大而恶苛碎……立朝二十余年,一意孤行,空所依傍,或感触时事,持论峻切,闻者色变,故旧亲戚宦游京师四方者不能为关说函荐,故不喜者多。”[7]446这是时任礼学馆纂修、学部主事,亦曾同是福州致用书院学生的陈衍在《礼部左侍郎张公行状》中对张亨嘉的写照。作为北大的福建人,张亨嘉的一生可圈可点,此篇所述只能窥其一斑,他的爱国情操和改革精神亦是我辈应效仿的,且应将其继续传承和发扬。