安徽城市社区老年人自我养老能力现状及影响因素分析*

(安徽医科大学卫生管理学院,安徽 合肥 230032)

我国目前的养老问题是“未备先老”,即对于老龄化的到来,我国处于思想浅薄、社会保障体系不成熟和适老产业发展滞后等各方面准备不足的状态[1],与此同时,第七次人口普查结果显示[2],截至2020年11月我国60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点,该年龄人口总数已达2.64亿,占据总人口的18.7%,人口老龄化程度进一步加深,此二者同时存在,则进一步加剧了有限的养老资源与日益增长的养老需求之间的矛盾。自我养老[3]是指老年人发挥自己的潜能和优势来满足生活中的各类需求,包括生活自理能力、经济自立能力和健康自我维护能力,其不仅能够提高老年人晚年生活质量,而且能够减轻家庭、社会养老负担,有效缓解养老资源供需矛盾,对实现积极、健康的老龄化具有重要意义。鉴于安徽省鲜有相关调查研究,本研究旨在了解安徽省城市社区老年人自我养老能力现状,分析其影响因素,为有效提高老年人自我养老能力,探索自我养老模式提供参考依据。

1 对象和方法

1.1研究对象 研究对象为生活在城市社区且年龄在60周岁及以上的老年人。排除标准:有智力障碍、精神障碍及严重疾病者和不愿参与本研究者。

1.2调查工具 通过查阅文献和参考庞书勤等[4-5]自我养老问卷及日常生活能力量表(Activity of Daily Living Scale, ADL)[6]等量表自行设计《安徽城市社区老年人自我养老能力调查问卷》,问卷包括生活自理能力(12个条目)、经济自立能力(7个条目)、健康自我维护能力(24个条目)3个维度,共43个条目,每个条目设置“不能”、“小部分能”、“大部分能”、“能”4个选项,每个选项分别对应1分、2分、3分、4分,合计43~172分。得分越高表明自我养老能力水平越高。问卷信效度分析显示Cronbach’s α系数为0.939,KMO值为0.865。

1.3调查方法 综合考虑安徽省经济水平、人口数量、地理位置等因素,采用分层抽样于2020年8月~11月选取皖北阜阳、皖中合肥和皖南铜陵三市,每市随机抽取1~2个区,每区随机抽取2~3个社区对在社区老年活动中心参与活动的老年人进行问卷调查。本次共发放问卷1 050份,回收有效问卷1 012份,有效应答率96.38%。

2 结果

2.1城市社区老年人自我养老能力得分情况 调查结果显示,3个维度条目均分中,经济自立能力条目均分最高,健康自我维护能力条目均分最低。见表1。

表1 城市社区老年人自我养老能力得分情况

2.2城市社区老年人自我养老能力的影响因素分析

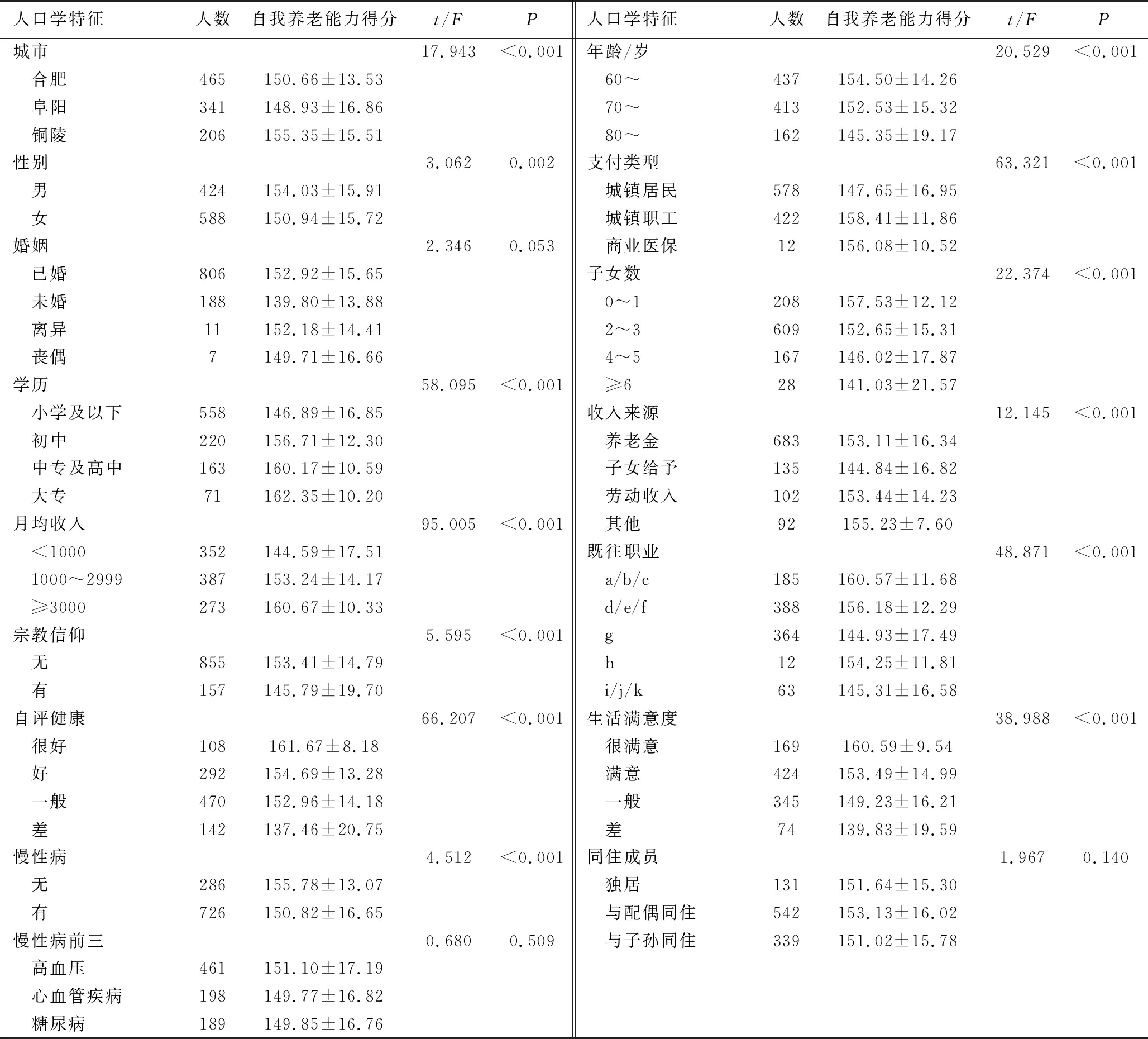

2.2.1不同特征老年人的自我养老能力 结果显示:不同居住城市、年龄、性别、医保支付类型、子女数、文化水平、收入来源、月均收入、既往职业、自评健康状况、生活满意度状况、慢性病患病状况、宗教信仰的城市社区老年人自我养老能力得分比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

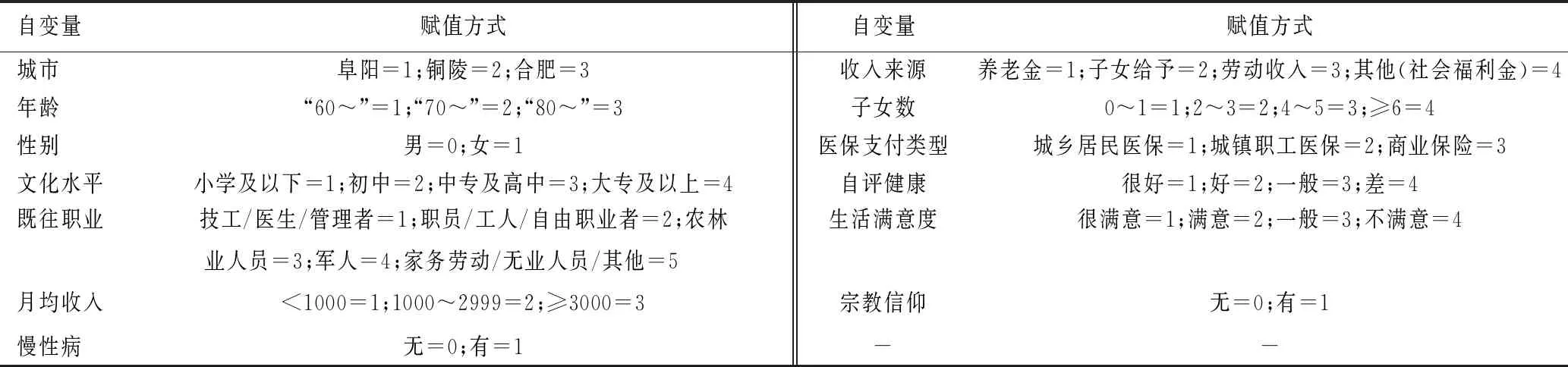

2.2.2老年人自我养老能力影响因素的多因素分析 以老年人自我养老能力得分为因变量,单因素分析有意义的变量作为自变量进行多元线性回归分析(自变量赋值见表3)。回归分析显示,高龄、低收入、低学历、自评健康差、生活满意度低、既往职业为“职员/工人/自由职业者、农林业人员、家务劳动/无业人员/其他”和阜阳市的老年人自我养老能力较差。见表4。

表2 不同特征老年人自我养老能力得分情况

表3 自变量赋值表

3 讨论

3.1城市社区老年人总体自我养老能力水平 本研究调查显示,安徽省城市社区老年人自我养老能力总得分为(152.24±15.87)分,自我养老条目均分为(3.54±0.37)分,低于吴异兰等[5]对福建老年人的调查结果[总得分为(183.49±35.43)分],说明安徽省老年人总体自我养老能力处于中等偏下水平。相对福建省而言,安徽省经济发展水平较低且老年人口数量较多,养老资源较紧缺。调查发现经济自立能力条目均分得分最高,这与王冬华等[7]对湖南农村老年人的调查结果不一致,原因可能是城市经济和教育水平较好使得老年人所获得的养老金金额较高且有较强自我管理财产的意识。健康自我维护能力条目均分得分最低。文献显示[8],老年人因健康自我维护措施不当或不作为易出现营养不良、衰弱等多种问题。因此社区应利用通俗易懂的方式加强老年人健康教育力度、参考膳食金字塔帮助改善老年人营养水平,还可组织免费体检筛查疾病,做到疾病的三早预防。

表4 安徽城市社区老年人自我养老能力影响因素的多元线性回归分析

3.2城市社区老年人自我养老能力的影响因素

3.2.1生活满意度对老年人自我养老能力的影响 结果显示老年人生活满意度越低,自我养老能力越差。生活满意度是指个体对一定时期内的生活状况的总体评估,是衡量个体生活质量的指标之一[9]。老年人对日常活动的满意度体现其生活态度,而愿意参与社会交往的老年人生活满意度更高,对生活持有更积极乐观的态度。此外研究显示,社会支持对生活满意度有直接影响[10]。鉴于此,一方面给予老年人充分的理解和尊重,引导其为社会做力所能及的事,增强其社会融合度;另一方面加强社会组织建设,鼓励社会和志愿服务机构共同参与养老服务,完善老年人的社会支持网络,从而提升其生活满意度水平。

3.2.2自评健康对老年人自我养老能力的影响 研究显示自评健康状况越差的老年人自我养老能力越差,这与郑娟等[11]的研究结果相似。原因可能有以下2个方面:①自评健康差的老年人可能患有慢性病而阻碍其自我养老能力的发挥。②自评健康状况差的老年人自我效能感可能降低[12],缺乏生活兴趣,延长静坐、发呆的时间,从而增大老年人患认知功能障碍的风险,导致自我养老能力下降。基于此,应完善基层医疗服务体系,重点关注老年人身体健康,形成积极有效的慢性病管理模式;还应关注自我效能感低的老年人,进行必要的健康教育,激发其生活兴趣,提升自我养老能力。

3.2.3年龄、月均收入、文化水平等特征对老年人自我养老能力的影响 研究结果显示,年龄、月均收入、文化水平、城市、既往职业是老年人自我养老能力的影响因素。这与国内外相关研究结果趋近一致[13-14]。然而分析显示,老年人患慢性病不至于影响老年人自我养老能力,这与孟微等[15]的调查结果并不一致。可能是因为本研究中多数老年人主要患有高血压、2型糖尿病、心血管疾病等常见慢性病,其完成穿衣洗漱行走等日常活动并不受此限制。随着年龄的增长,老年人的自我养老能力逐渐下降。与低龄老人相比,高龄老人基础病多还可能处于失能或半失能状态,导致老年人活动范围大幅度缩小,社会交往能力也随之下降,老年人易产生孤独、抑郁等心理问题,更有甚者会无法正确看待死亡而选择自杀。提示社区应根据不同年龄老年人提供适宜的自我养老支持,还应重点关注高龄老年人的心理健康问题,与老年人多沟通,排解其心中苦闷,同时子女的悉心照料和关爱也更加重要。

收入水平较低的老年人,自我养老能力也越低。原因可能是:首先,收入水平低的老年人,日常支出较为节俭,膳食营养水平低,身体素质差,可能会加大未来患病的风险;其次由于收入低,他们生病时大多不愿意就医,可能会导致病情加重,生活质量严重下滑;此外,由于入住养老院所需金额较高,他们更多选择居家或社区养老,在无第三方照看的情形下,可能会形成不健康的生活方式,健康水平下降。提示政府应积极探索以社会性和公平性为原则的养老保障制度的建立,加大养老保障的资金投入,重点关注贫困家庭并给予经济支持;同时应扩大医疗卫生服务可及性,促使老年人及时就医;此外还应完善老年人赡养的法律法规,规范家庭养老的责任,推行家庭养老社会化管理[16]。

文化水平低的老年人,自我养老能力可能越差。其原因可能是文化水平低的老年人学习健康知识的积极性较低,不了解某些疾病症状从而导致病情恶化;同时他们可能缺乏健康投资意识,低效利用社会医疗资源,使得自身健康储备不足。此外,由于受教育程度低可能导致老年人无法接受新型养老模式,更倾向于家庭养老,自我养老意愿低下。提示应根据老年人受教育程度的差异性提供针对性的健康宣教,帮助其获得更多的健康知识和扩宽利用社会养老资源的渠道;还可通过树立自我养老模范人物创造良好的养老氛围,促使老年人形成自我养老观念,让老年人彼此互帮互助,增强自我管理能力。本研究中“大专及以上”学历的老年人人数仅71人,多元回归分析无统计学意义,可能是时代因素造成社区老年人总体受教育水平不高,采集样本量过小所导致的抽样误差。阜阳市老年人与合肥市老年人相比较自我养老能力较差,由此可猜测生活在不同城市的社区老年人的自我养老能力有显著差异。原因可能是一方面阜阳地处皖北,较中部地区发展缓慢,且大部分老年人收入及文化水平低;另一方面由于经济发展水平较低,其职业吸引力低可能导致人才流失,当地医疗人员水平参差不齐,难以满足老年人的医疗需求[17]。因此,针对不同居住城市的社区老年人可以因地制宜,制定有效的策略和措施以提高老年人自我养老能力。

多元回归分析显示既往职业为“军人”的老年人与从事脑力劳动的职业相比差异无统计学意义,这一结果再次说明是由于样本量过小而导致的抽样误差,因为军人具有较高的自我管理意识,自我养老能力理应不会过差。表中结果可知,从事体力劳动较多的老年人自我养老能力可能较差。其原因分析可知可能由于职业因素患有职业病如淮南、淮北的煤矿集团工人普遍患有尘肺病等呼吸道及肺部疾病,导致其疾病缠身;此外这些老年人大多未接受较好的教育,对于自身健康关注度较低,自养能力较差。鉴于此,应针对不同职业的老年人给与其自我养老所需资源,并加大健康教育力度引导老年人自我养老。

综上所述,安徽省城市社区老年人自我养老能力水平较低,提升老年人自养能力成为政府亟待解决的问题。在加强健康教育力度的基础上,应通过提高老年人生活满意度和自评健康水平来提升老年人的自我养老能力。此外,还应重点关注不同居住城市及职业、高龄、收入水平和文化水平低的老人。