何谓锡杖

内容摘要:通过文献、图像资料及实际调查,可以看到中国僧人锡杖的样式与印度差距很大。以此为切入点,考证锡杖原始的样式及中国化之后,如何从实用具演变为僧人威仪,进而成为佛教仪式用具。另外,也尝试从词源上进行了考证。讨论这个问题的目的,意在厘清三宝之具在功能及样式上的变化,认识佛教戒律的中国化,进而理解为什么一些戒律在中国得到过分的强调和诠释。

关键词:锡杖;功用;威仪

中图分类号:K879.41;K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)01-0072-08

What Is a Buddhist Monk’s Staff

—A Comparative Study of Images and Documents Relating to Buddhist Staffs

LI Ling

(Institute of Taoism and Religious Culture, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610064)

Abstract:The evidence in various documents, images and field investigations shows that there are several large differences between the staffs carried by Chinese monks and those used by Indian monks. With this observation as a starting point, this paper presents a study on the earliest style of staff and follows the evolution of the staff from being an everyday item, to becoming a symbol of a monk’s lifestyle, and finally a Buddhist ritual item. The author provides an additional textual research on the etymology of terms used to refer to staffs. The ultimate purpose of this article is threefold: to clarify the historical changes that monk’s staffs underwent in terms of both function and style, to understand the sinicization of Buddhist precepts, and to understand why some precepts were given greater emphasis and more extended interpretation in China.

Keywords:staff; function; dignified presence

一 引 文

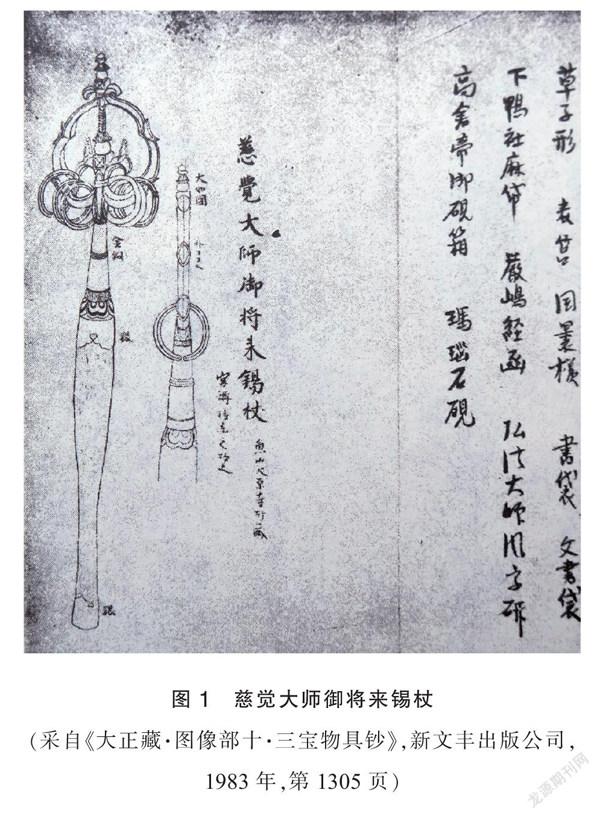

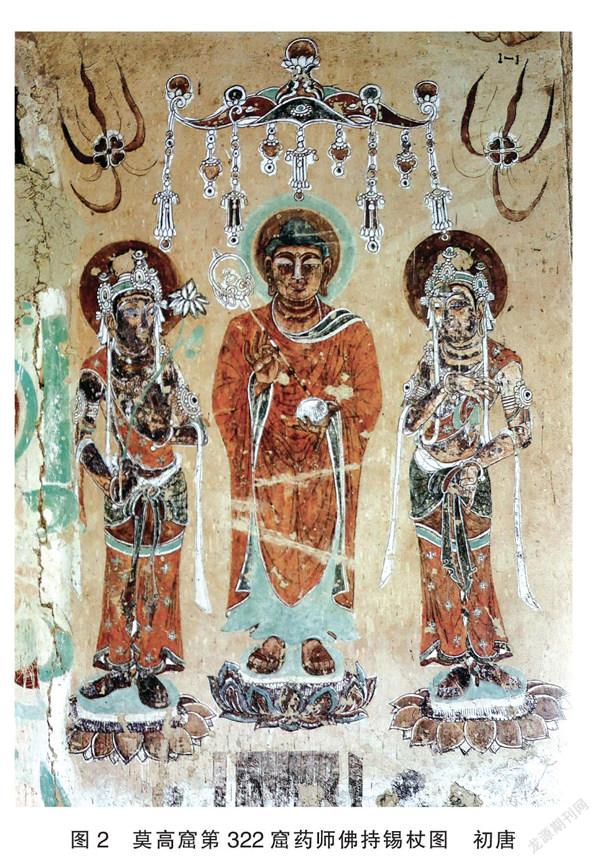

《目連经》(即《佛说盂兰盆经》)俗讲《大目乾连冥间救母》描述佛弟子大目乾连为了到地狱中救母,借来佛陀那柄神奇的锡杖。当他用锡杖打开地狱之门后,诸多饿鬼妖魔向他扑来,这时目乾连“拭泪空中遥(摇)锡杖,鬼神当即倒如麻”{1}。锡杖的法力,让目乾连的地狱之行势若破竹。汉译佛经或佛教壁画中,从佛陀到僧人往往都是手持高大的锡杖,行脚于山川或闹市中。所以中国传统的锡杖样式是:高大、沉重,杖头上有6个响环,制作精美。高僧行为也往往与锡杖联系在一起,如:“住锡”“飞锡”表明僧人的行与驻。“于阗建国传说”中,舍利弗按佛嘱托使用有力的锡杖尖与毗沙门共同决通泥坝,放出海水,现出陆地{2}。《大正藏》收录有日本法隆寺藏唐代锡杖线图,其精美如工艺品,文字说明是“慈觉大师御将来锡杖”[1](图1)。慈觉大师,即日本天台宗大师圆仁(794—864),他于公元838年奉旨来华学习显密10年。这个线图描述的就是圆仁从中国带回日本的锡杖,它反映了晚唐时期,高层僧人所执锡杖之华丽精美。另外,正仓院也收藏了奈良时期的锡杖及佛造像所执之锡杖。法门寺地宫出土两柄锡杖:一柄纯金、一柄银鎏金。敦煌壁画从初唐开始出现持杖药师,让人们更加熟悉中国锡杖的样式(图2)。但需要注意的是这种锡杖,只能说是“中国化了的锡杖”,此锡杖非彼锡杖。

二 相关文献及以往的研究

锡杖原本不是重要的僧具,早期律典中说到僧仪时,只是偶尔涉及僧人持杖之事。佛陀告诉弟子,如果因老迈或生病走路不便时可以拄杖{1}。同时,提醒僧人持杖时,避免出现无礼行为,如:不能把行李挑在杖上肩荷而行、不能存留多余的杖等{2}。从这里的记载看,杖是一个非常次要的三宝具,甚至可以说,大部分时间僧人并不需要执杖。所以,僧人的“三衣六物”中没有它的位置。与锡杖相关的文献都是稍晚出现的:《大比丘三千威仪》{3}、晋本《得道梯橙锡杖经》[2],更晚的有玄奘(602—664)《大唐西域记》卷2谈到北印度供养之佛杖[3],义净(635—713)《南海寄归内法传》卷4第36“亡财僧现”批评了唐代通身铁制之杖并非原制[4],以及同为义净所译《说一切有毗奈耶杂事》卷34涉及锡杖的一些戒律[5]。从这些文献,明显可以看到锡杖从印度到中国的变化,即一件普通的助行之杖如何变成表法的威仪之具,而对锡杖极致化的象征表达就是《得道梯橙锡杖经》。对这部充满中国知识分子味道的佛典,一直有学者认为它可能是伪经,笔者认同这个观点{4}。最早描述锡杖的《大比丘三千威仪》,虽然记为后汉安世高译,但在僧祐《出三藏记集》中记为新集失译经{5}。本文以5世纪前为该经出现的下限。以上为文献部分。

对于锡杖的研究成果非常少,比如白化文1994年的《汉化佛教僧人的拄杖、禅杖和锡杖》[6],梳理了杖、禅杖、锡杖在印度的使用情况,也谈到锡杖中国化问题,虽然文章不长但可以说是这类文章中最有建树的;1995年王邦维出版了《南海寄归内法传》的校注[4]218,还原了锡杖的梵文词为khakkara,这个梵文词在白化文1994年发表的文章中也提到。之后,相关的文章基本沿用这个说法;另外敦煌研究院胡同庆2007年发表的《敦煌壁画中的杖具——锡杖考》[7],从图像志的角度梳理了敦煌壁画中出现的各时代锡杖。总之,国内学者对锡杖的专门研究很少,国外学者也几乎不关注这个小器物。笔者之所以讨论锡杖,原因在于通过对印度的多次调查后发现,印、中佛教对锡杖的认识和使用存在一定的差距,于是开始思考差距产生的原因。

三 何谓锡杖

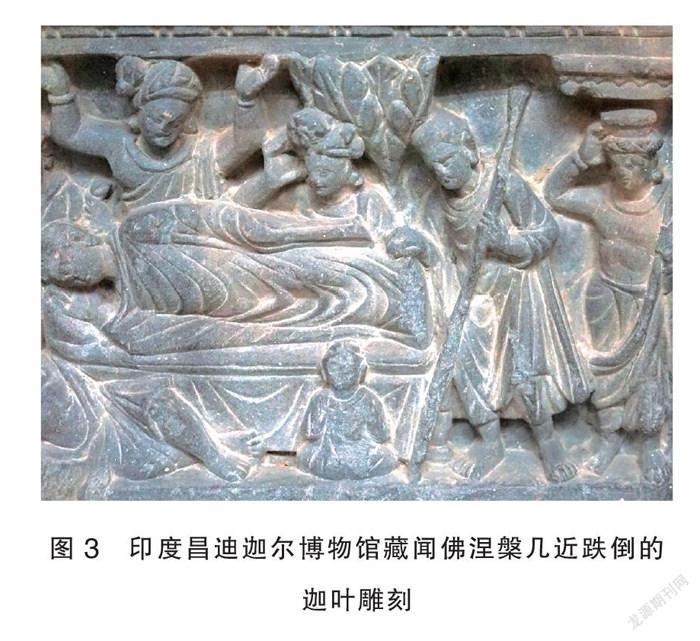

笔者在印度调查时发现,今天的印度,苦行和长期隐居在森林中的人仍然很多。他们的装束,以在马图拉(Mathura)和瓦拉那西(Varanasi)所见为例:多是长发盘结,赤脚,上身赤裸,一手持行脚木棍(树枝),一手提水壶。这大概可以认为是现代印度修行者的基本装束。如修湿婆法的僧人,会另外在地上插一个金属三叉戟,上面系一个双面鼓,这个金属三叉戟通常不会拄着行路的。也就是说,修行者在行脚时,大多手持木杖。如果说佛教在印度已然消失,苦行者的装束不足为证的话,我们可以回顾存留在印度的大量古代佛教雕刻与壁画。但是,极少的几个图像例证仍然是一根长棍。以印度昌迪伽尔博物馆(Chandigarh Museum and Art Ga-

llery)藏2世纪犍陀罗佛传雕刻《佛陀入灭》为例,迟迟赶到的弟子老迦叶手持锡杖,聞佛涅槃,震惊之下使迦叶几乎跌倒,正是长长的手杖支撑了他(图3)。这里的锡杖是一根长长的木棍,没有任何结构。类似的例子还有几个,这种长棍与现代印度修行者所持者几乎没有差异。犍陀罗雕刻中简单的长棍与唐代以来中国僧人所执结构复杂的锡杖,样式上相距甚远。那么,锡杖到底什么样、锡杖的意义是什么,即何谓锡杖?

锡杖,按王邦维在《南海寄归内法传》中对“吃弃罗”(锡杖的发音)的注释,还原其梵文为khakkhara[4]218,其他学者也持此观点[6][8],《梵英词典》(A. Dictionary Sanskrit and English)解释该词的意思是:a begger’s staff [9]。对此笔者有两个质疑,首先早期佛陀传法布道时不使用梵文,应该有相应的巴利文或别的俗语,其次这个staff到底什么样,由此发现对应锡杖的巴利文是Kattara,意思是“苦行者走路用的棍子”[10],词典的解释中没有对这个棍子(Kattara)的样式进行描述。从字面看,无论是行乞者还是苦行者,巴、梵所指都是助行之杖,没有其他含义。也就是说,从字面上看,所谓的锡杖,早期就是指古代印度沙门、佛教僧人或苦行者走路时用的拄杖,它应该与笔者现在于印度所见一致。在热带山林中修行和赶路的僧人,会用手中的长棍打草惊蛇或驱赶野兽,也可作临时休息倚靠之具。所以,手杖在植物茂盛的古代及现代印度使用非常普遍,并不神秘。莫涅·威廉斯解释khakkhara的同时提到:“行乞者的khakkhara(棍、杖)后来也使用hikkala一词”,而hikkala这个词被明确指示为“佛教僧人的杖”[9]1298,意思强调它不为别的学派修行者通用。而这个词的词根hikkā,意思是“走路时弄出阵阵声响”[9]1298,这一点正符合佛教僧人的锡杖,因为可以弄出声响也被称为“声杖”或“鸣杖”(汉译经典中使用)的意思。这里,hikkala才是对应义净所说“鸣声”之杖的梵文词,而不是Khakkhara。虽然用梵文来考虑义净描述的“吃弃罗”没有问题,但是如果追溯到佛陀时代,笔者认为更有可能是巴利文kattara,这时的锡杖kattara只是苦行者行脚时的助行之具,它的来源是路边可取的树枝或竹枝,因此,样式朴素而简单。

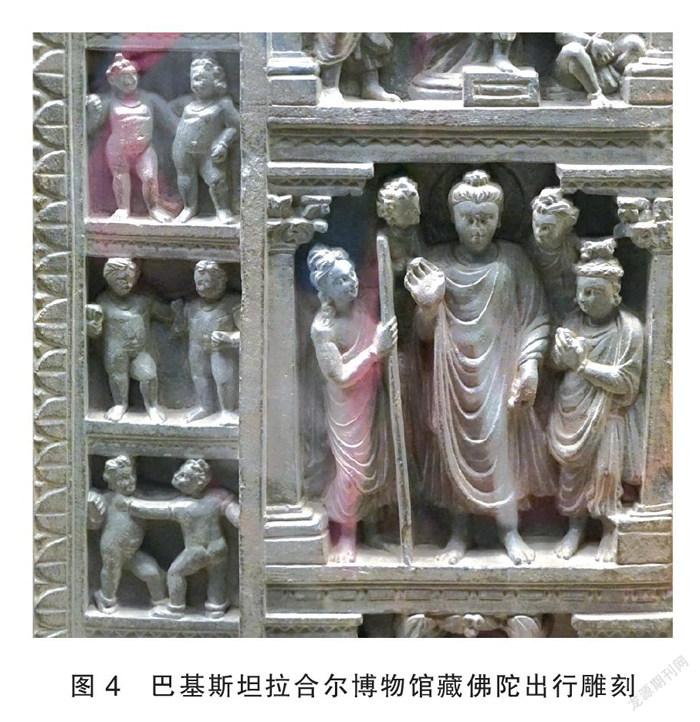

印度名著《摩奴法典》十分详细地区分了不同种姓之人所持手杖的木种和长度:“婆罗门用毗跋树或钵罗娑树的木制作的手杖、刹帝利用跋多或迦底罗木制手杖、商人用……(手杖的高度为)婆罗门的手杖高齐发部、刹帝利高达额部、吠舍达鼻端”[11]。通过对犍陀罗造像的观察,似乎与文献可以对应(图4)。《摩奴法典》成书于公元前后,婆罗门种姓如此奇怪的规定手杖的材质和高度,意在强调并限制佛教僧人对手杖使用的随意性,以保持婆罗门、刹帝利高贵的身份,从而将一个小小的手杖也打上高低贵贱的烙印{1}。但是,从这个记载至少可以看出,所谓的杖,就是取材于各种树木的枝条,其意义只是简单的助行,与巴利文和梵文的词义一致。这也回答了为什么在印度现存大量公元1—5世纪佛教造像与图像中(包括精致表现了事物细节的阿旃陀洞窟壁画),完全不见健壮的佛陀及弟子持“锡杖”(意指中国传统样式的锡杖)的原因。

但是,这柄手杖逐渐变得复杂起来。

无论玄奘还是义净访印时,kattara已经从单纯的木杖变成可以发声的hikkala(声杖)了。那么,hikkala对kattara的替代,即僧人的“木杖”变为“声杖”说明了什么呢?

《根本说一切有部毗奈耶杂事》记:最初僧人至白衣之家门前静默乞食,常常因无人应门而得不到食物,且闹出许多误会。佛便一次次改进“乞食之法”,最后“令制锡杖,作声警觉”{1},这样才有在木杖上加响环的锡杖。所以义净说“锡杖者,梵云吃弃罗,即是鸣声之义”[4]217。义净这里提到的可以发声的“吃弃罗”,已经不是俗语kattara,也不是梵文khakkhara,而是含有“声音”的hikkala。hikkala无论在词意还是发音上都可以与“吃弃罗”对应起来。通过《根本说一切有部毗奈耶杂事》所记,可以理解杖如何从一柄木棍,发展为可以出声的锡杖。从而也明确了早期的杖就是一柄简单的树枝(kattara/staff),然后演变成木杖顶端加金属响环的“吃弃罗”。

四 中国式锡杖的构成

用词变化暗示着锡杖造型上的改变,虽然这个改变非常小。那么,从简单的木杖到可以发声和表法的锡杖,变化的时间点在哪里?

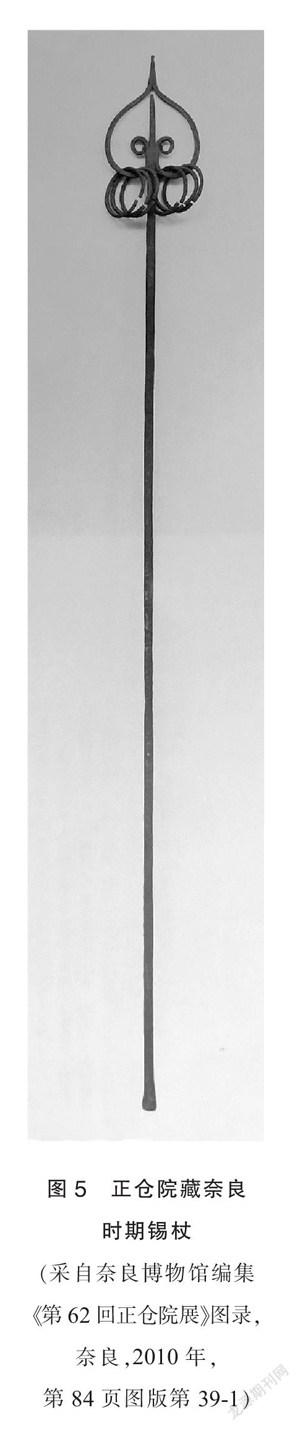

公元5世纪之前的中国佛教文献显示,佛陀时代已经规定了“锡杖”的制作方法,但无论印度还是中国的考古发掘,均没有发现7世纪之前的锡杖实物,所以只能求助于图像资料。以笔者的观察,大部分被认为是公元2—3世纪作品的犍陀罗雕刻,不多的例子中表现只是一柄木棍,即kattara。法显访印时,提到见过传说为佛陀的持杖,为檀香木质,长有三四米{2}。这个檀香木杖似乎并没有杖头。因为如果有的话,专为求律而来的法显应该有所描述。但是到玄奘访印时,他看到的佛陀锡杖则是“白铁作环,栴檀为笴”[3]130,也就是说这时所谓佛陀的檀香锡杖已经装有铁环,但是显然杖头的环非常朴素。《大比丘三千威仪》没有对锡杖造型的描述,但被认为伪经的晋本《得道梯橙锡杖经》则有详细的描述:“杖有三鬲……复有四钻……十二环”。其大致为我们描述了公元5世纪时锡杖的样子:杖分成3段,杖头由4股合成形,杖穿过杖头葫芦内,四股的杖头挂12响环。这种样式与唐代敦煌莫高窟壁画中出现的锡杖图像基本相同,但壁画往往只表现有6环。所以,从文献上看,公元5世纪时中国的锡杖已经比较复杂了,有4股12环,有的可能还会镶嵌珠宝或鎏金,相比之下,同期印度的杖简朴很多。从义净《南海寄归内法传》的描述看,至少在他活动的公元8世纪初,印度的锡杖样式较中国化的锡杖要简单很多,用于锡杖的材料也是可以随处可取的树竿。义净说:“大竿可为赡部光像处悬幡之竿……细者可作锡杖行与苾刍”[4]217,也就是说,悬挂旌幡可用大(长)竿,小竿可以给僧人用作锡杖。义净亲眼所见印度(西方)锡杖的具体样子是:“头上唯有一股铁卷,可容三二寸,安其■管,长四五指。其竿用木,粗细随时,高与肩齐。下安铁纂,可二寸许。其镮或圆或偏。屈各合中间,可容大指,或六或八,穿安股上,铜铁任情”[4]217。简而言之,义净描述的印度8世纪的锡杖就是在木杖上端安一个铁圈,再于铁圈上安6或8个小环(没有12环者)。这种锡杖材质上或木或竹不限粗细,只求高度或可齐眉,这是锡杖整体的外观。义净描述的这种木质锡杖,看似非常朴素,只为摇动可以弄出响声即可。此杖样式与义净译《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷34所记基本相同:“杖头安环,圆如盏口,安小环子摇动作声,而为警觉”[5]375。所以,义净在这段描述后面也嘲讽了汉地锡杖的过分装饰:“元斯制意,时防其牛犬,何用辛苦擎奉劳心。而复通身总铁,头上安四股,重滞将持,非常冷涩,非本制也”[4]217。义净清楚地说到使用锡杖的目的:防止牛犬伤人,所以根本无需劳神制作的那么复杂,更没必要整个锡杖通身铁质。他嘲讽如此铁竿再加上4股铁杖头,可谓又重又凉,与原来的形制完全不符。但这种变异的铁质锡杖,却流行于中国。以正仓院藏奈良时代(710—794)的一柄锡杖为例,这个铁锡杖通高161.2厘米,重1.96千克{1}(图5),可见这种通身铁质的锡杖在唐代还颇为流行。再看法门寺地宫所出金、银锡杖,可以说,中国僧人使用的乞食之杖,至此已完全中国化。

五 从乞食之杖到比丘威仪

中国锡杖华丽的装饰和讲究的材料,不仅充满表法象征,更是僧人威仪的重要组成部分之一。

按《大比丘三千威仪》记,可以发出声响的锡杖(吃弃罗hikkala),至少在5世纪之前,已经被中国佛教认为是僧人“威仪”之具[12]。既然是僧人形象的标志物之一,它就开始具有表法的象征性。同样是5世纪出现在汉地的《得道梯橙锡杖经》,详细讲述了锡杖具有的繁冗象征意义:“是锡杖者,名为智杖,亦名德杖……锡者轻也,依倚是杖,得除烦恼,出于三界,故曰轻也。锡者明也,持杖之人得智慧明故曰明也……是杖有三鬲,见三鬲重,则念三涂苦恼、则修戒定慧念三灾老病死、则除三毒贪嗔痴念三界之无常、则信重于三宝。除三恶、断三漏、净三业、欲具三明……复有四钻者,用断四生、念四谛、修四等、入四禅……故立四楞。通中鬲五,用断五道苦恼轮回,修五根,具五力……故立五也。十二环者,用念十二因缘通达无碍,修行十二门禅令心无患。三重四楞合数成七,以念如来七觉意法,成就七圣财。通鬲钻八用念八正道,得八解脱,除灭八难,故用八也……”[2]724-725。因为锡杖的每一处都象征法理,意义非凡,使用时的戒律随之逐条追加。比如:“持此杖法……着左胁下,以小指句之,使两头平正,不令高下。鸣则常鸣,不令声绝。其声均细调和,恒使若初。若初无声讫,一行处不令有声。若初有声讫,一行处常令有声……僧置左足,尼置右足,不得着地……持杖悬之树上,勿令着地。若无树着地,就地平处一不令倾侧。眠时安杖与身相顺,置之床后,正与身齐,不令前却。持行路止息时,头常向日,勿令倒逆违背。持此杖即持佛身,万行尽在其中”[2]725。有趣的是,这里规定锡杖不能着地,但在造像中,除药师和部分地藏外,大部分的锡杖都是拄在地上的。更有甚者,舍利弗还用锡杖掘土放水!{1}一根僧杖,几乎象征了佛教所有重要的教理,以至于“持此杖即持佛身”。这时执杖者,已不限于老病之人。

结 语

义净记录的锡杖一词“吃弃罗”,对应的梵文不是khakkhara,而应该是具有声音含义的hikkala。锡杖是印度古代修行者助行之具,从巴利文和梵文词义上可以看出杖原本指的是竹枝或木棍,后来为了僧人乞食之便,在木棍顶端加上金属片以便能发声唤人,这正是义净所指的hikkala。但是从印度现存5世纪之前的图像材料中,并没有发现除木棍之外其他形制的僧杖。早期律典往往只是规定僧人执杖时的注意事项,并没有描述其形制。但在中国僧人对相关律典进行的注释中,却出现了对锡杖繁杂的解释和中国式锡杖各部分结构表法的大量象征性陈述。

佛教于公元1世纪传入中国,经过一段时间佛、道、儒相对的和平相处,到公元4世纪左右,因为僧权的扩大,使三教之辩更加激烈,这時的中国僧人急需身份认同。也正是从这个时候起,西行求法的僧人大多以求律为主。同时,国内的精英僧人,也依据印度原典加上中国传统的礼仪观念,开始撰写更加符合中国知识分子口味的律典及注释,这其中的代表人物就是道安(312—385)。“从公元4世纪出现了杰出的中国法师……当时佛教阶层的领袖已是纯粹的中国知识分子,他们能用修改过的、可被普遍理解和接受的观点护教和弘法”[13]。在道安活动的公元4世纪,中国僧界与传统儒学和道家开始产生严重冲突——公元2世纪就已经出现的“老子化胡”说{2},至此开始出现争论。同时“孝道”与“僧人是否需敬王者”再次成为讨论焦点{3}。而“大量僧人的出现也引发了另一个组织上的问题。戒律方面还很不完善……这似乎就是道安创制大量寺规戒律的动机”[13]316。道安、慧远开始强调僧人的戒律,以此树立中国僧人在整体文化中鲜明而纯洁的形象。“道安在襄阳,深感戒律传来之不全……东晋中叶道安、法汰诸人,均努力寻求戒律。释法显因此而西行……(道安)自须制定威仪,备可节度,其立三例,或在此时”[14]。可以说,中国僧律始于道安,僧服、锡杖、僧钵的制作与执持之法,也从此得到特别强调。在当时“戒法不至”的情况下,中国僧人执行的戒律主要是道安等“自制”的,具有浓厚中国礼仪气息的律。直到“罗什来化,大出律藏,从此天下僧人仪范有所遵循”[14]154。到唐代,不仅僧人自身注重威仪,道宣(596—667)进一步发出敬僧护佛的呼声:“善男子若能如是志心供养佛法僧者,若我现在、若涅槃后等无差别……精舍内当以香涂……作塔像已,当以琉璃、颇梨、真珠、绫、绢、锦彩、铃磬、绳锁而供养之。画佛像……应以种种华贯、散华、妙拂、明镜、末香、散香、烧香、种种伎乐歌舞供养,昼夜不绝”[15]。僧人地位逐渐尊贵的同时,僧人威仪之服装、持具也变得更加华丽。从材料的梳理情况看,锡杖原本是修行人,尤其是老病之人出门在外,走路时使用的拄杖和防身之具。这种杖是一根可粗可细的树棍,律典中明确提到佛陀规定老病僧人可以拄杖而行。言外之意,青壮之人是不必也不能持杖行脚的,拄杖而行可能有损僧人威仪。这也正是在印度至少到公元5世纪之前的大量雕刻与壁画中,表现佛陀和弟子行乞时,几乎不见锡杖的原因。虽然在《根本说一切有部毗奈耶杂事》中提到,为了僧人乞食方便,佛陀让释子在杖上安装金属环,制成摇动时可以发出声音的锡杖,以便叫门乞食,但这个材料出现的比较晚{1}。到公元7世纪,玄奘在印度见所谓佛陀之杖,不过就是在木杖头处加了铁环而已。中国最早的锡杖图像出现于唐代。有趣的是,锡杖首先出现在药师佛而不是如律法规定的比丘手上{2}。敦煌莫高窟第322窟药师三尊是敦煌首例锡杖图像,之后,持杖药师变得流行起来。虽然,义净提到当时印度的僧杖“高与眉齐”[4]217,但敦煌壁画中的锡杖或短或长,并无定数。中唐时敦煌出现了一个固定的组合图像:舍利弗与毗沙门决海,如莫高窟第231、237窟及第9窟甬道顶部。五代开始地藏菩萨也出现手持锡杖的形象,如莫高窟第375、384等窟甬道顶部。虽然律典规定锡杖为比丘威仪之具,但其他佛弟子少见持锡杖者。直到《目连经》变文出现以后,目连的形象总是手持高大的佛杖,以表明他持杖打开地狱大门的救母之举。

那么讨论锡杖变化的意义何在?

长期以来,我们讨论佛教的中国化,但中国化不是概念,而是由一个个具体问题构成的现象。锡杖由简到繁的演变,正是佛教中国化的典型案例之一。究其原因,是外来“胡教”在中国立足初期,僧人对自身身份的焦虑,故而在律典中过分强调了源自印度的“正统”,希望通过夸大其表法的象征性,获得身份认同。道宣的《四分律删繁补缺行事钞》,是典型的被中国知识分子改造过的律典。在这种背景下,中国的锡杖变得豪华而复杂,其所呈现的图像却无法在印度造像中得到印证,同样的现象也出现在佛衣上。这些原本为简单实用之具,变成彰显出家人“威仪”的外在标志。最终,镶嵌珠宝的锡杖、皇室赐紫袈裟等代替了原来的木棍和粪扫衣。

参考文献:

[1]三宝物具钞·第四[M]//大正藏:图像部十:第95册. 台北:新文丰出版公司,1983:1305.

[2]得道梯橙锡杖经[M]//大正藏:第17册. 台北:新文丰出版公司,1983:724-726.

[3]苪传明,译注. 大唐西域记全译[M]. 贵阳:贵州人民出版社,1995:130.

[4]义净,原著. 南海寄归内法传校注[M]. 王邦维,校注. 北京:中华书局,1995:217.

[5]义净,译. 根本说一切有部毗奈耶杂事[M]//大正藏:第24册. 台北:新文丰出版公司,1983:374-375.

[6]白化文. 汉化佛教僧人的拄杖、禅杖和锡杖[J]. 中国古籍与文化,1994(4):107-110.

[7]胡同庆. 敦煌壁画中的杖具:锡杖考[J]. 敦煌研究,2007(4):36-47.

[8]臧青. 唐僧的九环锡杖[J]. 文史杂志,2016(4).

[9]Monier Williams. A Dictionary Sanskrit and English [M]. Delhi:Motilal Banarsidass Publishers Private Limited,

1899:334.

[10]T. W. Rhys Davids and William Stede. The Pali Text So-

ciety’s Pali-English Dictionary[M]. London:the Pali

Text Society,2009:207.

[11]迭朗善,譯. 马香雪,转译. 摩奴法典[M]. 北京:商务印书馆,1996:31.

[12]安世高,译. 大比丘三千威仪[M]//大正藏:第24册.台北:新文丰出版公司,1983:912.

[13]许里和. 佛教征服中国[M]. 李四龙,裴勇,等,译. 南京:江苏人民出版社,1998:467.

[14]汤用彤. 汉魏两晋南北朝佛教史:上册[M]. 北京:中华书局,1983:152-153.

[15]道宣. 四分律删繁补阙行事钞:卷22:僧像致敬篇[M]//大正藏:第40册. 台北:新文丰出版公司,1983:131.

收稿日期:2021-05-13

基金项目:国家社科基金重大课题项目“印度古典梵语文艺学重要文献翻译与研究”(18ZDA286)

作者简介:李翎(1966- ),女,辽宁省大连市人,四川大学道教与宗教文化研究所教授,主要从事佛教图像研究。