死音活曲

——河北抚宁鼓吹乐单家班仪式行为解读

○ 臧 颖

这是开篇的第一个故事,也是某种意义上最后一个故事。

农历腊月廿九,对于河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇的乡民们来说,是犹如为新春这道“锦”上又添“花”的一天。作为地道的秦皇岛人,生于斯长于斯的我,在2017年这一天,领略了一场浓缩了家乡风土人情的盛会。

清晨,一声唢呐划破寂静,唤醒沉睡的村庄,传承人单洪彬带着单家班为即将到来的吹吹打打做准备,同时,一辆载着昌黎县秧歌队的大巴车开到大队部门前与众人汇合。与过去二十多年一样,操持这一切的,是住在村北街的一位老执宾,在老先生的协调下,每年的迎春仪式都如期举行。仪式开始,单家班在大队部门前与秧歌队你来我往,交相辉映,乡民们提前约好一般,搓着双手,呵着白气,一大早就围聚在一起,欣享着企盼了一年的欢庆时刻。唢呐声声如旺盛的火苗,映红了大队部,还将遍染整个村庄。仪式进行至高潮,单家班带着秧歌队走街串巷,询家问户,吹吹打打,好不热闹!

每当提及抚宁鼓吹乐,这幅迎春画卷便浮现眼前,声声唢呐便萦绕我心,当我次年想继续参加迎春仪式时,单洪彬遗憾地告诉我,操持仪式的老执宾不久前已经过世,没有老先生忙前跑后,便没有了往年的仪式,就算今后再有,意义也是不同的。

“死音活曲”予以民族音乐文化极为恰当的诠释,在老先生身上,也可以读出另一层含义。先生的葬礼是单家班吹的,他生前操持、挂念着的那些鲜活的曲调,在他身后亦为他而鸣,坐落于葬礼中的乐曲,是单洪彬把控下对音乐的活态传承。虽然老先生已然辞世,但是鼓吹乐的血脉却在单家班得以延续,音乐的传递,亦是生命的传递。由于我无意间参加的仪式遗憾成为最后一次,所以我希望忠实地记录家乡的非物质文化遗产—抚宁鼓吹乐。这是由一个故事引发的研究,研究中又贯穿了一场场仪式,正是这样一个个故事,一场场仪式,实现了抚宁鼓吹乐的传与承。

一、仪式场域中的人

“人类学把仪式分为‘生命礼仪’(rites of passage)和‘强化礼仪’(rites of intensification)”①张振涛:《冀中乡村礼俗中的鼓吹乐社—音乐会》,济南:山东文艺出版社,2002年,第361页。,对于岁时节日具有聚合功能的强化礼仪来说,属于生命礼仪的丧葬仪式为本节论述的重点。无论哪种仪式,最终目的都是服务于“人”,而“人”也是仪式场域中的行为主体,观照“人”的行为方式,是剖析仪式音声运行轨迹最直接的途径。

葬礼是民间文化生活的重要组成部分,蕴含着人们共同的价值取向,在儒家尊祖敬宗思想的影响下,其成为人们关注的重要仪式。葬礼的举行代表着一个家庭进入特殊时段,在仪式的时空坐落中,不同身份的人具有不同的行为方式,所有行为皆以音声为指令,分析人与乐的互动关系,便能理解音乐在丧葬礼俗中扮演着何等重要的角色。

田野调查期间,会明显感受到,同是作为通过仪式的葬礼,其外在呈现并非完全一致,是何原因导致在仪程有所差异的情况下依旧保持仪式的相对稳定性?这些表象下是否蕴含着仪式运行的内在规律?为此,本文选取了两场具有明显差异的葬礼进行描述与分析。

(一)崔李庄村丧葬仪式

这场葬礼同时请了单家班和小朱唢呐艺术团,按照习俗在第二天下午开始吹奏。下午4点,我与单家班一行人到达东家,门前是一条窄窄的村路,门口已经支好一张圆桌,放置唢呐等器具。乐声吸引了不少村民,由于东家没有选定乐曲,所以乐手自行吹奏,既有烘托葬礼气氛的传统曲牌,也有吸引乡民的流行歌曲。

5点20分,东家在门前支起几张桌子张罗晚饭。正值夏季,晚饭后的吹奏直到10点才停止。

次日〔出灵〕,我们一行人于早晨6点到达东家,小朱唢呐艺术团的人已经到达,东家在张罗早饭,此时还没有其他村民。单洪彬与徒弟董相一以一首《北调子》开始吹奏,这首曲子原叫《悲调子》,长达15分钟,是单洪彬的启蒙老师程万林从卢龙传到抚宁的,顾名思义,曲目烘托了葬礼悲伤的气氛。

7点20分,小朱唢呐艺术团的人撤走座椅,拿出话筒,连接电子琴和音响,一切都预示着之前哀伤的氛围将被冲淡。一首吹唱相间的《大出旗》拉开了葬礼热火朝天的序幕,继而,《真的好想你》《想念爸爸》《父亲》等一首首乡间传唱颇广的曲目将气氛推向高潮,单洪彬的儿子单奇伟由于太过投入而大汗淋漓,索性脱掉上衣,在演奏《拥抱你离去》时,气氛最为高涨。

8点46分,一直没有间断的唢呐声终于停歇,小朱唢呐艺术团的杨闯拿出萨克斯吹奏《爱你在心口难开》。由于当天有阵雨,东家担心影响〔出灵〕,所以杨闯吹奏结束后,准备其他事宜。

9点,举行〔上香〕仪式,单家班两位成员进入院内吹【小开门】,9点15分入殓,不奏乐。

9点35分,在坟地举行〔烧车〕仪式,前往坟地走街时吹奏《梁祝》《花池》《八板》。

10点〔出灵〕,抬棺时所有唢呐吹长音,当地称之为筒音超吹。到达坟地〔下葬〕时吹【四六句】。

在这场现代气息颇浓的葬礼中,虽然有单家班和小朱唢呐艺术团共同参与,但两者风格不同,性质不同,“对棚”意味并不明显,往往是你方唱罢我登场。

(二)丁义庄村丧葬仪式

由于东家与单洪彬熟识,所以这场葬礼没有中间人,按东家要求,只在〔出灵〕当天吹奏。早晨5点40分从班社出发,驱车15分钟到达东家,一下车,东家便向单洪彬递烟并亲切握手,希望将葬礼吹得热闹一些。

东家同样没有选定曲目,乐手们吹了【冬来】【比正宫】【赶舟】【柳青娘】等传统曲牌,每首时长15到20分钟,八个乐手四人一轮换。值得一提的是,这场以庄重严肃为基调的葬礼中,突然一首悲切与欢脱交相呼应的乐曲敲击着我的耳膜,询问后得知曲牌名为【满堂红】,那一白一红、一悲一喜的强烈反差冲击着我的心灵,也在心底埋下一丝疑问。

8点30分〔出灵〕,火葬后骨灰盒放置于东家院内,准备〔出灵〕时所有乐手围在东家门前,骨灰盒被抬起的瞬间,八杆唢呐筒音超吹,原本安静的空间充斥着惊天动地的哀鸣,悲伤氛围到达顶点。

走街开始,东家抬一张桌子于队伍最前方,其上摆有白酒、杯子、贡品和香炉,用于〔下葬〕前的〔上香〕仪式,其后跟着乐手们,东家抬着骨灰盒走在队伍最后。为了表达对逝去长辈的尊敬,东家所有人倒退着走,乐手们在行进途中也频频回望,以示对逝者的不舍。

看似东家出殡,实则由乐手掌握进程,在路口或者街道拐角处,乐手们会停止行进,聚成一圈吹奏,在近40分钟的走街中,队伍暂停四次,最后一次停在坟地附近举行〔上香〕仪式,吹固定曲牌【小开门】。

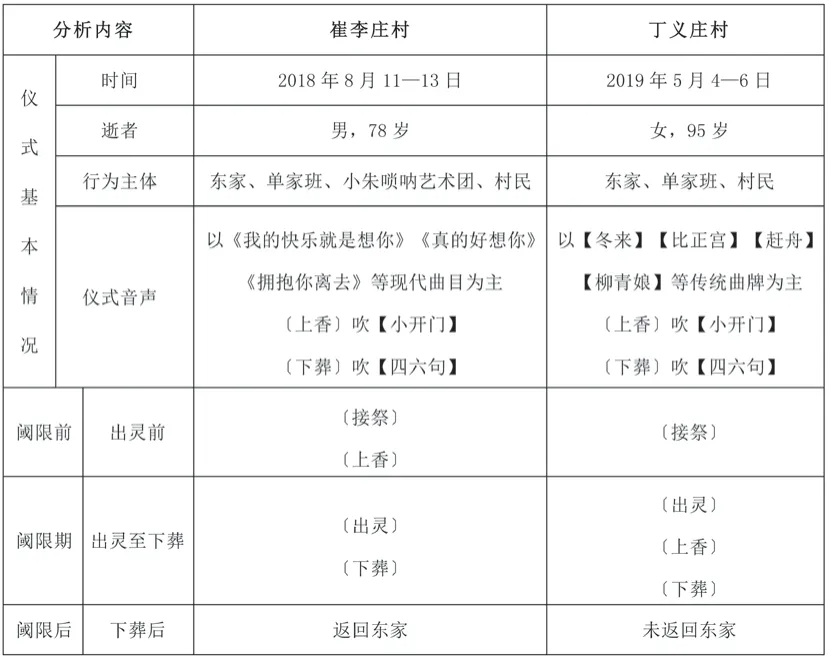

通过对两场葬俗的描述,可以发现其间具有一定差异。对于作为“过渡礼仪”的葬礼,如果用维克多·W.特纳(Victor W.Turner)提出的阈限理论②〔英〕维克多·特纳:《仪式过程:结构与反结构》,黄剑波、柳博赟译,北京:中国人民大学出版社,2006年,第94-98页。来解释,或许会有一个更为清晰的把控。(见表1)

表1 仪式过程对比

(三)行为主体分析

根据葬礼实录可以看出,仪式参与者有东家、传承人单洪彬、单家班及非班社成员。现对仪式场域中的人由核心到外围逐一剥离,分析其行为方式及起到的作用。

1.东家

东家是仪式的发起人和主要参与者,既指逝者所属家庭,也指家庭中的个体。

笔者从单洪彬处了解到,与旧时葬俗不同的是,随着经济社会的发展,东家对音乐的要求并不严格,只图热闹风光,对于不甚了解音乐的乡民来说,热闹风光就代表着声音大,声音大就意味着用力吹,正如我记录葬礼时遇到的情形,东家握住单洪彬的手,唯一的要求就是希望他使劲吹。

2.传承人

在葬礼中,鼓吹手必不可少,但传承人并不是经常遇到,只要单洪彬出现,必定是仪式音声的核心。

畜牧业的发展为我国经济的发展提供着基础保障,所以相关部门应加强对其重视度。同时基层动物防疫监管部门是实行畜牧业管理的重要环节,所以其工作的实践与创新是十分重要的,应加强对监管意识、机制及队伍等方面进行加强,使基层动物防疫监管工作的实践与创新得到保障。

单洪彬在仪式中时常闭起眼睛吹奏,他用音乐去表达,用唢呐去言说,大多数人用耳朵感受音乐,单洪彬则是用心。一次葬礼结束后,无意间听到东家由衷夸赞单洪彬,这赞赏不仅是对技艺的肯定,更是对单洪彬仪式解读的认同。

传承人一直起到引领众人的作用,仪式中不用语言交流,所以单洪彬扮演的角色显得尤为重要,一曲吹罢,下一曲吹什么,走街中何时停止何时行进,班社成员参照的都是他的行为方式。在某种程度上,当音乐作为仪式的内在推动力,传承人无疑是仪式的主导,由音声核心转化为仪式某一环节的核心。

3.班社成员

民间乐器的特点注定了合奏才更能体现其特色。在丧葬仪式中,单家班的乐手以单洪彬为核心,曲目的变换往往依靠成员间的默契,这是单洪彬采取此种方式教授徒弟的效果,也是单家班活跃于乡土间,频繁参与葬礼的结果。

通过仪式可以发现,成员们起到的作用是逐渐增强的。阈限前,单洪彬带领单家班一同吹奏,在阈限期〔上香〕或〔下葬〕这些关键节点,他们观察着进程,到了固定环节不需提醒,便由两名成员自行齐奏,一切看起来水到渠成,但得益于单洪彬对成员们日积月累的培养。

阈限期是班社成员展示技巧、体验仪式的最好机会,每一个集中演奏的时段都是仪式氛围的高峰,他们用声音代表东家宣泄哀思,用曲调抒发对仪式的理解,单家班每一位乐手用音声之凝聚体现了仪式的精神内核。

4.非班社成员

在仪式音乐的考察中,往往容易忽略前来凭吊的亲友、被乐声吸引的村民和殡仪人员。

亲友们在乐声的环绕下到达东家,音声营造的氛围影响着他们的情绪,悲伤的情感又烘托着葬礼的气氛,被乐声吸引的村民更是将东家置于人们关注的焦点,突出了东家和乐手的地位。

殡仪人员是与音乐相关的比较特殊的一个群体,除了安排葬礼的一应用品之外,其特殊之处在于有乐手加入仪式,这些既会吹奏又熟知殡葬事宜的人们在葬礼中扮演着不可或缺的双重角色。

(四)仪式分析

本文选取的两场葬礼虽有差异,但深入分析可以发现仪式中主体的行为方式及音声运行的内在规律。

其一,乐手构成不同。崔李庄村的乐手来自单家班和小朱唢呐艺术团,丁义庄村的乐手全部来自单家班。当单家班和小朱唢呐艺术团同处于葬礼时,虽没有“对台”的场景出现,但两者你来我往,音乐风格不断变换,为东家挣足了脸面;丁义庄村葬礼只联系了单洪彬,单家班成员也是轮番上阵,可见无论仪式只请了单家班还是与其他团体并行,乐手们都会使出浑身解数,以求更好地服务于东家。

其二,仪式氛围不同。乐手身份的差别造成了仪式氛围的鲜明对比,崔李庄村的丧仪中,单家班虽然也吹流行歌曲,但比起小朱唢呐艺术团的电子琴和萨克斯等现代乐器,其代表的依旧是传统的一面,随着村民越来越多,流行歌曲和现代乐器反而冲淡了葬礼悲伤的氛围,使乡民们可以一同热闹一下;丁义庄村的葬礼中,单家班吹的全部是传统曲牌,音乐风格与崔李庄村一新一旧,截然不同。解读音乐在仪式中的作用可以发现,乐手们总是习惯用传统曲目烘托哀伤气氛,通过音声宣告葬礼的开始,待聚集的人多了,便会转换相对欢脱喜庆的乐曲以娱乡民,即便吹奏的全部是传统曲牌,乐手们也会选择相对欢快的秧歌曲。

其三,仪式过程不同。在丧葬仪式中,预示着〔出灵〕的筒音超吹代表着仪式由“丧”进入“葬”,也昭示着阈限期的开始。崔李庄村的葬礼中,〔上香〕仪式是〔出灵〕前在院内举行的;丁义庄村的〔上香〕仪式是〔出灵〕后在坟地附近举行,这就表示两场仪式在阈限期是不一致的,但值得注意的是,抬棺时的筒音超吹、〔上香〕时吹的【小开门】、〔下葬〕时吹的【四六句】,都是仪式环节的固定曲目。走街时,乐手们在队伍最前方,哪里行走,哪里驻足演奏,都会选择合适的位置,以乐声为东家涨声势,当东家伴着音声抒发了对逝者的不舍之情,待围观众人稍感乏味之时,乐手们便很有眼色地继续走街,到下一个人流稍多的街口再停驻。

两场葬礼阈限期及前后的不同表现,根本原因是乡土社会赋予了仪式和音声相对的灵活性,这并不妨碍丧葬仪式尊祖敬宗核心内涵的表达,而阈限后是否返回东家,也以乐手是否方便返程为前提,在仪式中,鼓吹手不只是乐人,更是表达者。

通过两场看似存在差异的葬礼可以发现,无论乐手构成、仪式氛围或是仪式过程有何不同,音乐在仪式中扮演的角色和起到的作用始终是一致的,都是服务于东家,服务于仪式甚至在某些时候主导仪式进程。

二、仪式场域中的乐

对仪式用乐的考察中,我疑惑于本该庄严肃穆的葬礼为何会用到【满堂红】这样喜庆的曲牌,带着这个问题,我记录了单家班对于秧歌曲倍调【满堂红】的教习情况并结合仪式进行分析。

在第一天唱谱的过程中,每一遍附点节奏和个别音都有稍许变化,单洪彬在讲吹奏技巧的时候也说,曲子是变化多端的。为求客观性,我的记谱以单洪彬第一次示范为标准。

“满堂红”一词出自《清平山堂话本·快嘴李翠莲记》③〔明〕洪楩:《清平山堂话本》,北京:华文出版社,2018年,第45页。和清代《通俗编·器用》④〔清〕翟灏:《通俗编》下,陈志明编校,北京:东方出版社,2013年,第496页。,冠为灯名,有全面胜利和到处兴旺之意,辽西、甘肃等地均有相同曲牌的唢呐曲,但对于曲牌【满堂红】的由来,文献中并没有详细记载。【满堂红】常用于葬礼,可见对此曲的学习是服务于仪式不可跨越的过程。

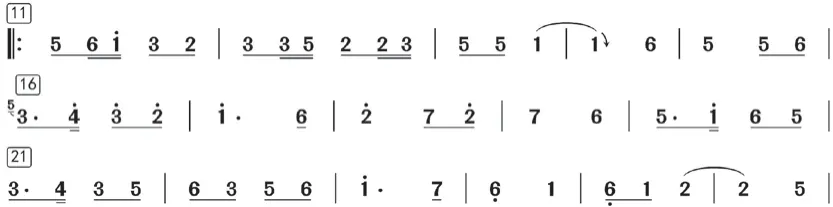

用单洪彬的话说,【满堂红】分为“四个身子一个尾巴”,在乐曲中,“四个身子”之前还有一个乐句。根据刘正维老师《中国民族音乐形态学》中关于传统音乐结构特征的论述⑤刘正维:《中国民族音乐形态学》,重庆:西南师范大学出版社,2007年,第14-15页。可以得出,“四个身子一个尾巴”是指第一乐句后加入了四个长大插句,“四个身子”就是四个插句,“一个尾巴”指进入快板的第二乐段,全曲由主句加四个插句组成的第一乐段和快板的第二乐段构成,共140个小节,1至10小节为主句,11至72小节为四个插句,73至140小节为第二乐段。

主句由弱起小节开始,结束至第10小节板拍,速度由慢板过渡为中板,乐句犹如缓缓的诉说,渲染出悲伤的氛围。为避免有僵硬之感,第3小节和第5小节的长倚音要偏高不到半音,具体音高的掌握要靠气息把控,第6小节板拍的颤音要注意对嘴唇的控制。(见谱例1)

谱例1 【满堂红】(倍调)节选;单洪彬演奏;臧颖记谱

第一插句从第10小节眼拍至第38小节板拍。第16小节板拍用到了抚宁鼓吹乐特有的“嘟噜”技巧,这种技巧常用于音程关系较远的大跳中,上滑音与花舌相结合使音色更加清透嘹亮,音符刺破长空,凸显丧礼的悲切氛围更加浓重。第18和19小节的7音要吹奏出婉转的感觉,如泣如诉,传达出东家对亲人离去的悲痛之情。(见谱例2)

谱例2 【满堂红】(倍调)节选;单洪彬演奏;臧颖记谱

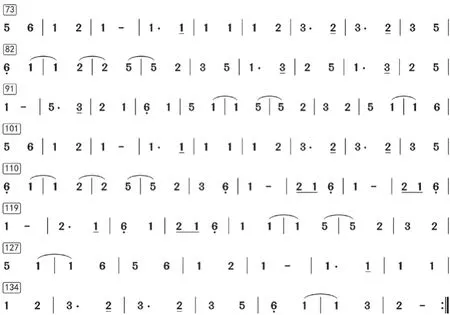

第30、31小节与第32、33小节重复,一来一去间,颇有秧歌逗趣的意味,稍稍冲淡了之前的哀伤,令东家的情绪予以缓和。在由高到低跨度较大的音程中,吹奏要圆滑,仿佛后一个音从前一个音直接滑落下来,音符的颗粒性使乐曲更加灵动。(见谱例3)

谱例3 【满堂红】(倍调)节选;单洪彬演奏;臧颖记谱

由于倍调【满堂红】四个插句只有后半句各不相同,因此不再重复列出前半句谱例,只举例后三个插句不同的部分。(见谱例4)

谱例4 【满堂红】(倍调)节选;单洪彬演奏;臧颖记谱

第四插句的后半句由主句发展变化而来,乐曲悲伤的基调再次凸显,这一句结束后,直接进入由“减字”手法而来的第二乐段,气氛变得较为欢快,手指的灵敏度和唇齿舌喉的配合更为重要。(见谱例5)

谱例5 【满堂红】(倍调)节选;单洪彬演奏;臧颖记谱

乐曲最后这段“尾巴”速度极快,由于倍调【满堂红】是一首秧歌曲,需要配合舞步,当秧歌越扭越欢快时,乐人们只吹主干音,中间不加花,以求速度越来越快,这种手法称之为“减字”,所谓“减字”,实质上是乐曲的节拍宽放,旋律节奏紧缩。

教学中,单洪彬经常强调下滑音的把握及乐句间的连贯性,技巧的使用是为了更好地诠释音乐蕴含的情感,加之唢呐曲的歌唱性,使葬礼中的悲悲切切,得以声声入耳,亦使娱乐宾客的欢欢闹闹,能够句句倾心。【满堂红】作为秧歌曲,一方面,年岁节庆时与秧歌队一道,红红火火,吹打唱跳;另一方面,明艳热闹的曲牌名及曲风使其坐落于喜丧中并不显突兀。第一乐段的悲切之情与第二乐段的欢脱之感对比强烈,相映成趣,明暗交加,悲喜一堂,足以使人领略到丧葬仪式音乐中深厚的文化意蕴。

三、仪式音乐内涵探析

(一)死音活曲:一个名称 两种含义

“‘死音活曲’代表了中国传统音乐中‘为人奏乐’部分的人文精神”⑥项阳:《传统的回归与“旧调重弹”》,《人民音乐》,2003年,第8期,第25页。,记录葬礼用乐更加说明了这一点。与单洪彬交谈中,每当问及音乐本体时,得到的答案往往是模糊的,“都可以”“都行”“也对”经常贯穿于我们的对话。

随着田野调查的不断深入可以体会,这种模棱两可的答案对解释本体是恰到好处的。就乐器方面来说,葬礼中使用的二喇叭不定调,音高由簧片大小决定,所有唢呐要根据头喇叭的音高进行调整;从乐队方面而言,也是较为灵活的,过去葬礼中只有两杆唢呐,当下若双亲都已过世乐手为双数,一位在世乐手为单数,此外没有其他要求,由于乐手们一专多能,所以葬礼中经常出现同一乐手演奏不同乐器的情况。

最能体现“死音活曲”的要数乐曲部分,一个“变”字最能体现其深意,虽然目前收录的乐曲共224首,但这些曲目不代表有这么多曲牌,单洪彬告诉我,很多同名曲牌都是由老母曲通过“减字”和“加手法子”等方法发展出不同调门而来的。

单洪彬教授倍调【满堂红】时,让徒弟们记录的虽是简谱,但在学习中,为了突出曲调的韵味,会在需要注意的音上强调偏高或偏低一些,在示范时还会随机在某些小节中临时加入几个音以增添色彩,用他的话说就是,“每一遍都不一样”。

曲目灵活的方面不只是“变”,还有“遍”。在记录的倍调【满堂红】中,单洪彬传授的第二乐段是根据第一乐段的四个插句进行两遍“减字”而来,当我进而求证记录与分析的曲谱正确与否时,他又为我演奏了三遍“减字”手法的“尾巴”。不管是秧歌曲、汉吹曲还是大牌子曲,每一类曲子都会进行不同程度的反复,这些反复是通过“遍”而达到曲调上的变化。以上便是“死音活曲”包含的第一层含义。

田野调查的两年间,单洪彬没有吹奏过任何一场婚礼,所参与的仪式都是葬俗,秋冬两季经常会一天内到两个东家出活,可见,鼓吹乐存活的土壤皆是白事。日常接触中发现,单家班对白事没有任何避讳,平日里习得的乐曲,在葬礼中更能加深记忆,单家班日日面对葬礼,面对死亡,除了日常教学,徒弟们习得的技能都是在葬礼中得以加强,出徒后也将一直参与丧葬礼俗,鼓吹乐因其不断面对死亡,而得以在这片土地上生机勃勃地存活下去。

对于音乐本身而言,与所处的文化语境是共生共存的,土地滋养着音乐,音乐回馈于土地。在后期田野调查的阶段,我时常忆起操持迎春仪式的老执宾,他虽然已经辞世,但这个村庄鲜活的文化血液得以保持温度,也是他生命的延续。人好似曲,曲亦如人,当唢呐声每每在葬礼中鸣响,内心的万般情怀总会被这份“向死而活”的文化意蕴所触动。

(二)“缩影”与“全貌”:从音乐出发对仪式产生的思考

社会学研究领域中,对单一社区的考察分析能否代表中国社会的现实状况一直是学界讨论的焦点,王铭铭《村落视野中的文化与权力:闽台三村五论》一书中,对闽台三村的考察与反思亦对本文的落脚点予以极大启发。王铭铭老师认为,虽然社区不是中国社会的“缩影”,但对闽南山区美法村的调查有益于窥视中国整个社会⑦王铭铭:《村落视野中的文化与权力:闽台三村五论》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997年,第97-98页。。从此视角出发,我开始思考我所考察的葬礼用乐能否窥见中国丧葬仪式音乐及其文化内涵。

以往研究可以总结出,葬礼是一个家庭由安定进入特殊状态又回归平静的转折点,当亲人离世,这个家庭无疑会陷入巨大悲伤从而进入一个特殊的、不平衡的反结构状态,葬礼的顺利进行代表着每个家庭的诉求与企盼。

丧葬仪式中,音乐扮演的角色举足轻重,始终是维持仪式环节有序推进的关键。吊唁的亲友们在或欢脱或悲戚的乐声中对东家报以关怀,致以问候,接踵而至的人们和远扩的音声使东家暂时成为村民们关注的中心,乐声提醒人们需要给予这个家庭比平日更多的温情与善意。音乐不只是通过其本身的色彩为东家淡化悲伤,还通过外延作用平衡了东家因亲人离世而导致的特殊状态。

在调查中可以发现,人们吊唁时递出礼金或其他互利互惠的行为都受到音乐的影响,在社区个体的记忆里,葬礼中的行为与音声是相伴而行的,这种意识会伴随着社区生活的经验保持下去,可以说,音乐强化了葬俗中人们固定的行为模式,这一作用在具体仪程中更为凸显。

阈限前,乐手们皆在东家门外吹奏,作为东家非语言形式的代言人,音声以独特的方式传递东家举行葬礼的讯息,长期出活的经验赋予乐手们灵活的行为方式,多根据仪式现场环境及情绪选定乐曲。葬礼中浓厚的尊祖敬宗意味决定着这终究是一个严肃场合,为了突出庄重的色彩,乐手们通常会吹奏一两首悲切伤感的传统曲牌,用音声为东家表达哀思。传统曲牌因为多慢板、多反复,所以用时较长,为了平衡氛围,也为了吸引更多乡亲邻里以突出东家的地位,乐手们会选择一些欢脱的曲目或流行歌曲,一些年轻的乐手甚至会用演唱的方式冲淡悲伤的气氛,以达到娱人的作用。

至于乐手们为何会想尽办法为东家争取脸面,在考察的仪式中或许可以得到答案。两场葬礼虽同在抚宁区,但行为主体、仪式氛围及过程皆有不同,就算邻近的两个村庄,仪式也会存在差别。面对阈限期的交融状态,乐手们始终应变自如,大量实践告诉他们遇见不同场合该如何应对,但这并不足以解释乐手们为何会对葬礼如此重视,归根结底,原因在乐手与东家的关系上。葬礼中,东家与单家班亲近的行为很容易使人们忽略二者间的本质关系—雇佣关系。调查中了解到,乐手们对于鼓吹乐极其热爱,在葬礼中吹唢呐不仅从事了自己喜爱的行业,而且也保全了饭碗,这就不难理解乐手们为何会在葬礼中如此卖力。此外,单洪彬告诉我,抚宁境内鼓吹手四百多人,虽然农村地区葬礼较多,也基本不会出现两个乐班打对台的情况,但是葬礼办得风不风光、热不热闹,都会成为村民们茶余饭后的闲谈,而最能体现风光与热闹的,当属仪式中唢呐发出的音声了。葬礼是每个家庭不可避免的仪式,一个乐班把葬礼吹得好,村民们自然会口耳相传,反之,在乐手如此众多的地区,班社必定会逐渐淘汰,这也可以解释为何在秋冬两季单洪彬会如此忙碌。除我的田野调查外,许多仪式音乐研究也可以总结出如此结论。

如果说阈限前乐手们的活动范围仅在东家,那么阈限期便是以东家为原点辐射至整个村庄。乡村地区老年人居多,过世的老人通常身患疾病,所以东家对长辈的离世已有心理准备,葬礼中情绪并没有太大起伏,但日常奔波忙碌的生活中,亲人的离世也会造成东家的措手不及,葬礼一应安排已经令人手足无措,所以偶尔抱头痛哭的仅是女性或至亲。作为葬礼严肃氛围最浓的一天,乐手们便用手中的唢呐代替东家表达不舍与哀思。

萧梅老师认为,在阈限当中,音声的作用是整理“路”,使“路”能够走下去⑧此观点为萧梅老师在“仪式音乐—信仰存在的一种方式”线上讲座中提出,2020年9月4日。。换一种说法,阈限的交融状态是为了使反结构顺利进行到结构。〔出灵〕当天,筒音超吹的悲切伴随亲人们的哭声拉开了走街的序幕,葬礼的哀伤氛围至此达到顶点,乐手们走在最前方引领东家送葬的队伍,一路上吹吹打打,走走停停,不仅是为了让逝者风风光光地走完这一程,也是向整个村落中的人们告知葬礼已进入最后阶段,平日里不好意思说出的话语,日常生活中偶尔产生的摩擦,都可以抓住最后的时机,跟随东家和村民们的送葬队伍得以化解。

走街过程中,队伍经过村中主要街道到达坟地,除了东家及为逝者送最后一程的社区乡民们,其他村民如何知道东家的送葬队伍经过了呢?靠的自然是乐声,声音穿透房屋,穿越阻隔,传到每一位乡民耳中,声音不仅传递东家〔出灵〕的讯息,而且起到了划分边境的象征性作用,使人们得知〔出灵〕的是自己村落中的一分子,从而也起到了凝聚乡邻的作用。在以往对丧葬仪式乃至祭祖仪式的研究中,也有乐手们引领队伍环村走街的情况,可见音声在仪式当中起到的作用是一致的。

在调查仪式用乐时,不可避免地会将音乐与当地自然地理环境、经济社会发展和社会文化联系起来,往往容易忽略鼓吹乐作为中华民族一脉相承的乐种,虽然分散在全国各地,但蕴含着相同的精神内核,葬礼中多用鼓吹乐的情况也可以体现这一点。虽然同一地区的仪式存在差异,全国的葬礼根据当地的发展与变化,所用曲目和仪式过程也各有不同,但对单一地区仪式音乐的深入考察,可以洞悉丧葬礼俗中音乐起到的作用及普遍规律。

结 语

文化的历久弥新关键在于能够找到适合生存发展的土壤。在一望无际的冀东平原上,抚宁鼓吹乐扎根于葬礼,孕育了一批技艺高超的乐人,将目光聚焦于这些个体的行为方式,通过人类学的视角观照其在葬礼中扮演的角色,或许能够找到解读其意义的有效途径。

调研中能够体会,单洪彬面临着与其他传承人相似的困境,“现代”语境的冲击令其对传承与发展充满担忧,但乡土的长期滋养并没有令传统赋予的特色完全消失,记谱时田野与文本不能完全契合,这种不对称性体现了“死音活曲”的一个方面;在直面死亡的葬礼中,鼓吹乐根植于土壤的顽强生命力又体现了“死音活曲”的另一方面。是音乐赋予单洪彬对土地不同的解读,单家班扎根于丧葬礼俗,犹如一个“缩影”,将其作为个案深入研究,便可以投射出丧葬仪式音乐的“全貌”。

如果说“死音活曲”代表了传统音乐的特性,那么“和而不同”便恰如其分地诠释了“缩影”与“全貌”的含义。应当承认每一个“缩影”都是独一无二的,同样,在“缩影”与“全貌”的交互关系中,可以洞悉出个性中存在的共性。将思维发散,宏观地思考音乐在仪式中扮演的角色及起到的作用,便会铺开一幅仪式音乐的宏伟画卷,每一笔精描细摹都是传统音乐的具体呈现。在写作即将结束时,我感到桥墩下的唢呐声逐渐远去,但我知道,它始终不曾远去。

——评陈辉《浙东锣鼓:礼俗仪式的音声表达》